Формирование и развитие научно-исследовательского потенциала молодежи в вузе

Автор: Тюриков Александр Георгиевич, Таракановская Елена Витальевна, Кунижева Диана Анзоровна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Идеи и смыслы

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

Одной из первоочередных задач высших учебных заведений является формирование и развитие научно-исследовательского потенциала студентов. В статье представлен краткий анализ негативных тенденций, характеризующих современные процессы в российской науке, и включенность в нее молодежи. В настоящей статье рассматривается сущность, содержание и структура исследовательского потенциала студентов. Авторы производят теоретический анализ понятий «потенциал», «научно-исследовательский потенциал студенчества», «научно-исследовательская деятельность», выделяют компоненты научно-исследовательского потенциала студента и его формирование в вузе, описывают базовые процессы формирования исследовательской субъектности и исследовательских компетенций. В работе также отражены результаты проведенного социологического исследования, направленного на выявление готовности студентов и преподавателей к научно-исследовательской деятельности, их удовлетворенности условиями труда.

Потенциал, человеческий потенциал, научно-исследовательский потенциал студентов, научно-исследовательская деятельность, исследовательские компетенции, научно-исследовательская субъектность

Короткий адрес: https://sciup.org/170171176

IDR: 170171176 | DOI: 10.31171/vlast.v28i4.7453

Текст научной статьи Формирование и развитие научно-исследовательского потенциала молодежи в вузе

О дной из важнейших стратегических задач российского государства является развитие экономики знаний и возвращение страны в число ведущих мировых научных держав. Согласно действующей Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, среди приоритетных направлений обозначено развитие человеческого капитала в сфере науки, образования, технологий и инноваций (способность к непрерывному образованию, критическое мышление, креативность, предприимчивость и т.д.)1. В этой связи изучение научно-исследовательского потенциала студенчества становится актуальной задачей как в теоретическом, так и в практическом отношении.

Более того, в настоящее время существует противоречие между потребностью в сохранении и развитии существующих научных школ и научных организаций, уцелевших после многократного «сжатия» института науки в результате про- шедших экономических реформ 1990-х гг., реформы РАН в 2014 г. и дефицитом научных кадров, и прежде всего молодых ученых.

Напомним, что когда-то молодые люди стремились стать «физиками» и успешно спорили с «лириками» о престижности занятия наукой – чистой или прикладной. Что происходит сейчас? Занятие наукой в большей степени воспринимается как удел неудачника по сравнению с теми, кто умеет торговать, управлять, конвертировать ценные бумаги. Научная карьера в российском обществе уже длительное время не входит в перечень престижных профессий, а прогнозы по перелому этой тенденции остаются не самыми оптимистичными. Так, научной карьере своих детей были бы рады около 32% россиян и, для сравнения, 80% жителей США1.

Согласно данным исследования НИУ ВШЭ, лишь 1/10 студентов привлекает карьера в науке, а большинство студентов дневных отделений образовательных организаций высшего образования (58%) ориентируются на работу в коммерческом секторе, в качестве госслужащего – около 15%, реализоваться в бюджетном секторе планируют 17%2.

Ситуация с приходом молодежи в науку осложняется сохраняющимися негативными тенденциями в российском обществе. Во-первых, это готовность молодежи уехать из России для реализации своей карьеры. Социологические опросы фиксируют постепенный рост эмиграционных настроений среди молодежи в возрасте 18–24 лет, продолжающийся с 2014 г. Так, по оценкам Левада-Центра, 53% молодых россиян хотели бы уехать из России3. Результаты исследований ВЦИОМа в целом подтверждают это – 41% молодых людей желают посмотреть мир, получить за границей образование или поработать, чтобы потом вернуться4.

Во-вторых, на протяжении ряда лет наблюдается снижение численности персонала, занятого исследованиями и разработками. В 2018 г. число персонала снизилось на 3,6% по сравнению с 2017 г. и на 7,3% – относительно уровня 2010 г.5 И это происходит несмотря на то, что годовое финансирование науки удвоилось и с 2010 по 2018 г. росло, в совокупности превысив 7,3 трлн руб. При этом число исследователей за тот же период сократилось на 21 061 чел. Причем тенденция снижения численности касается преимущественно исследователей в возрасте до 29 лет (их число сократилось на 10 560 чел.)6.

В-третьих, снижается потенциал институциональной инфраструктуры формирования и поддержки молодых исследователей и ученых. За период с 2000 по 2018 г. общее число организаций, имеющих аспирантуру, уменьшилось на 10,2%. И, как следствие, численность аспирантов также с каждым годом имеет тенденцию снижаться: на 42,3% за период с 2010 по 2018 г. Это приводит к ежегодному сокращению численности защитивших диссертацию и получивших ученую степень. Уже сейчас статистика показывает, что за последние 3 года уменьшилась численность исследователей высшей научной квалификации – кандидатов и докторов наук: в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом – на 4,7%1.

В-четвертых, продолжается уход исследователей из науки в бизнес и государственные структуры, что характерно для всех возрастных категорий, но в то же время в большей степени уходит молодежь и не имеющие научной степени.

Таким образом, становится необходимым исследовать условия формирования научно-исследовательского потенциала студенчества, траектории его прихода в науку и мотивацию научной деятельности.

Уже сейчас началось регулирование вопросов научно-исследовательского потенциала молодежи в рамках реализации федеральных проектов национального проекта «Наука»2. Наука впервые включена в приоритетные национальные проекты РФ. Сложно не заметить, что в существующих реалиях российского общества вопрос формирования и регулирования системы развития научноисследовательского потенциала молодежи все чаще выходит на повестку дня.

Что, в сущности, означает понятие «потенциал»? Как показал анализ, его употребление является междисциплинарным – оно используется как в естественных, так и в общественных науках. В последних оно трактуется как совокупность резервов, совокупность ресурсов или совокупность возможностей.

Термин «потенциал» происходит от латинского potentia и в переводе означает мощь, силу, возможность. Проанализируем трактовку понятия «потенциал» в разных областях науки. В Современном словаре по общественным наукам понятие «потенциал» определяется в близком смысле – как «источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели, возможности отдельного лица, общества, государства в какой-либо сфере»3.

Понятие «потенциал» широко используется в социологии и в экономике. Отметим сходство в его использовании, когда «человеческий потенциал» рассматривается на макроуровне, на уровне общества в целом. Так, например, в теории трансформации общества Т.И. Заславской речь идет о человеческом потенциале, являющемся одновременно носителем нового и движущей силой реформ [Заславская 2004]. Также понятие применяется на уровне социальных институтов, когда, например, исследователи изучают потенциал российской науки.

Понятие применяется и для того, чтобы изучить и измерить какие-либо возможности больших социальных групп. Тогда речь может идти о культурном потенциале молодежи.

Известные советские и российские психологи трактуют потенциал человека как «совокупность свойств индивида и личности, определяющие способность и готовность к выполнению деятельности» (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Г.М. Зараковский, Г.Б. Степанова). Б.Д. Парыгин утверждает, что потенциал личности состоит из эмоциональных, интеллектуальных, энергетических и волевых возможностей [Парыгин 1999]. Таким образом, он практически отождествляет понятия «потенциал» и «возможность».

Внимание исследователей привлекают различные виды потенциалов. Это подтверждается библиометрическим замером. Коллектив исследователей под руководством Н.В. Бордовской провел библиометрический анализ библиографических записей в РГБ им. Ленина и Российской научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru. В результате была получена 751 библиографическая запись (243 – из РГБ, 508 – из eLIBRARY.ru) [Артамонов 2016].

Оказалось, что безусловным лидером в научных исследованиях является «интеллектуальный потенциал» – именно на это понятие приходится около 58% поисковых результатов. Далее следует «личностный потенциал», собравший 138 библиографических записей (18%), затем «коммуникативный потенциал» – 119 (16%) и далее – «адаптационный потенциал» – 56 (7,5%). Причем эта проблематика активно развивается в последние годы за исключением такого явления, как «интеллектуальный потенциал», число публикаций по которому увеличивается с 1976 г.

Одним из дискуссионных вопросов выступает соотношение «потенциального» и «актуального». Дискуссия касается вопроса о том, что именно включать в потенциал: реализованные способности и возможности, готовность к ним или еще и способности, не реализованные в опыте? Отметим, что применительно к анализу возможностей человека могут быть применены категории «возможности» и «действительности», т.е., одно переходит в другое и реализуется под влиянием индивидуально-психологических, личностных особенностей и социальной среды.

С нашей точки зрения, с понятием «потенциал» нужно связывать «готовность», понимая ее как своеобразное состояние целесообразной мобилизованности потенциальных возможностей, наличие установки, знаний, а также умений и навыков действовать с учетом изменяющихся условий. Еще одно свойство потенциала – это его объективность, объективное существование. Имеет место объективное представление о наличии «потенциальных возможностей человека».

Также «потенциалу» близок синонимический ряд: «потенция», «ресурс», «резерв». В качестве смысловых составляющих во всех определениях «потенциала» выделены «возможности», «запас», «источник». Из этого вытекает его свойство – возможность накопления и запаса.

Перейдем к анализу понятия «научно-исследовательский потенциал студента». В.В. Гуньков определяет научно-исследовательский потенциал применительно к студенчеству как «совокупность качеств, обеспечивающих интеллектуальную и психологическую готовность, предрасположенность учащегося к самостоятельной научно-исследовательской деятельности» [Гуньков 2014: 45].

Н.В. Бордовская и С.Н. Костромина указывают, что понятие «исследовательский потенциал» (ИП) представляет собой системную и интегральную характеристику «внутренних и приобретенных в процессе обучения, воспитания и развития ресурсов, а именно: силы его интеллекта и личностной зрелости, информационно-когнитивной, мотивационно-ценностной и организационно-волевой сферы, необходимых и достаточных для овладения и успешного самостоятельного осуществления исследовательской деятельности». При этом они выделяют структуру исследовательского потенциала, состоящего из мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов [Бордовская и др. 2017: 90]. Мотивационный компонент ИП описывается через познавательную потребность, любознательность, исследовательскую инициативность, эмоциональную вовлеченность в исследование, ценность познания в общей структуре ценностей и др. Когнитивный компонент ИП представлен следующими элементами: понятийным мышлением, способами кодирования информации, когнитивными схемами и др. Поведенческий компонент

ИП описывает функционирование субъекта как самостоятельного исследователя (исследовательская субъектность. – Авт. ) и включает такие свойства, как инициативность, самостоятельность, критическое отношение к догмам, толерантность к новому.

Свою структуру научно-исследовательского потенциала студентов предлагает Н.И. Мусина. Она выделяет следующие структурные компоненты научноисследовательского потенциала курсанта вузов МВД: а) мотивационно-целевой компонент, включающий согласованные мотивы, ценности, цели будущего сотрудника органов внутренних дел, отражающие понимание социальной значимости продуктов профессиональной деятельности и осознание индивидуальных целей и возможностей саморазвития; б) когнитивно-содержательный компонент, предполагающий наличие профессиональных знаний, умений и навыков, способствующих успешной научно-исследовательской деятельности; в) рефлексивно-творческий компонент, обусловливающий саморегуляцию научно-исследовательской деятельности [Мусина 2015].

Итак, проведенный анализ сущности, содержания и структуры исследовательского потенциала студенческой молодежи позволяет описать его как готовность к целенаправленной, определенным образом мотивированной исследовательской деятельности. Это, в свою очередь, позволяет использовать этот термин для оценки уровня развития ИП студента через сформированные у него в период обучения в вузе исследовательские компетенции для решения исследовательских задач и через формирование исследовательской субъектности как способности распоряжаться своими исследовательскими ресурсами в любой профессиональной деятельности.

При этом исследовательская субъектность включает в себя две базовые взаимосвязанные составляющие: во-первых, освоение студентом «специфической логики» исследовательской деятельности и «специфической логики специфического предмета» исследовательской деятельности (это сфера soft skills ) и, во-вторых, формирование исследовательских компетенций – усвоение технологического содержания исследовательской деятельности (это сфера hard skills ).

Таким образом, исследовательский потенциал в общем виде можно определить как потенциал человека в области исследовательской деятельности, актуализирующийся в разных поисковых формах, исследовательской активности и проявляющийся в процессе решения исследовательских задач разного типа. Выделенные нами компоненты исследовательского потенциала представлены графически на рис. 1.

Исследовательский потенциал

Личностный потенциал

Институциональный потенциал

Компоненты:

Компоненты:

-

1. Мотивационный

-

2. Когнитивный

-

3. Поведенческий

-

4. Личностные качества

(в т.ч. компетенции)

-

1. Формы обучения

-

2. Корпоративная культура

-

3. Вовлечение и стимулирование

-

4. Материальная база

(исследовательской деятельности)

Рисунок 1. Компоненты исследовательского потенциала

Согласно ресурсно-потенциальному подходу можно выделить 2 аспекта исследовательского потенциала:

– личностный потенциал (знания, умения, навыки, мотивация, смыслы, жизненные стратегии, интересы, личные ценности, идентичность, личностные качества);

– институциональный потенциал (роль социальных институтов состоит в развитии и раскрытии личностного потенциала). Развитие потенциала в социальных институтах происходит через деятельность или соответствующую практику.

Несмотря на наличие достаточно большого числа научных публикаций, трудов и разработанных методик по развитию научно-исследовательского потенциала молодежи, роль корпоративной культуры вуза как средство развития и выявления этого потенциала недостаточно исследовано.

Влияние корпоративной культуры на формирование и развитие научноисследовательского потенциала среди студентов выявлено и проанализировано с помощью проведенного комплекса социологических исследований.

В Финансовом университете при Правительстве РФ был проведен комплекс исследований: а) анкетный опрос профессорско-преподавательского состава (N = 560; б) фокус-группы с ППС (N = 6); в) массовый опрос студентов (N = 6 500).

Результаты массового опроса студентов Финуниверситета зафиксировали наличие заинтересованности в научно-исследовательской деятельности у половины принявших участие в опросе (49%). Расположенными к продолжению профессионального развития в магистратуре/аспирантуре Финансового университета оказались 47% обучающихся. Однако число заинтересованных в профессиональном развитии в качестве научного сотрудника (19%) или преподавателя (18%) составило менее 1/5 опрошенных.

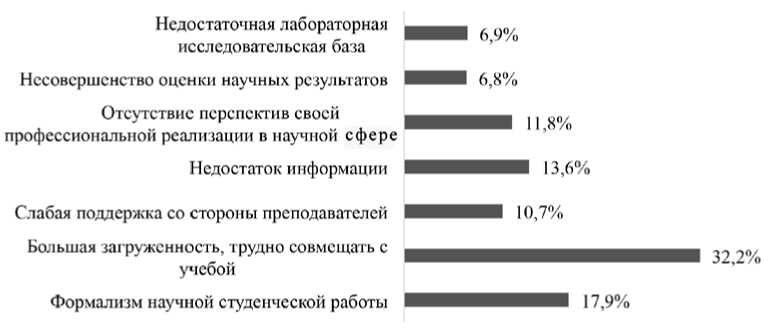

Большинство опрошенных студентов указали, что заниматься научной деятельностью в Финансовом университете престижно (69%). 1/3 студентов (32%) в качестве основной причины, препятствующей их активному и плодотворному участию в научной жизни, указали большую загруженность и трудность совмещения учебной жизни с научной (см. рис. 2).

Рисунок 2. Факторы, препятствующие участию студентов в научной деятельности

Опрос профессорско-преподавательского состава Финансового университета подтвердил вышеупомянутую причину как препятствующую активному и пло- дотворному участию ППС в научной деятельности. Однако были получены и следующие результаты.

-

1. Преподаватели, регулярно участвующие в научной деятельности, оценивают организацию научной деятельности в университете выше тех, кто в этой деятельности ранее не принимал участия. Последние объясняют сложившуюся ситуацию нехваткой времени, материального обеспечения, низкой мотивацией к научной деятельности.

-

2. Выявлена недостаточно глубокая информированность преподавателей, участвующих и не участвующих в научно-исследовательской работе, о системе материального стимулирования научной деятельности, в частности, низкая осведомленность о суммах премирования за публикации в журналах Scopus , о текущих научно-исследовательских проектах по заказу заинтересованных организаций, о проведении совместных исследований с иностранными вузами.

-

3. Среди мотивов участия в научно-исследовательской деятельности преобладают материальная заинтересованность и необходимость прохождения конкурса на замещение должностей ППС. Как следствие, научно-исследовательская деятельность в системе ценностей преподавателей играет второстепенную роль.

В целом, профессорско-преподавательский состав удовлетворен содержанием своего труда и созданными условиями в университете, при этом 81% преподавателей связывают свои жизненные планы с его развитием, и около 70% удовлетворены степенью реализации своего научно-педагогического потенциала при работе в университете.

Индекс удовлетворенности организацией научной деятельности в 2019 г. составил 0,59, что выше результатов, полученных в 2018 г. (0,57). При этом индекс удовлетворенности молодых преподавателей значительно выше (0,67), чем у преподавателей старших возрастов (0,53). Более высокий индекс удовлетворенности ППС отмечается по таким аспектам организации научной деятельности, как морально-психологическая обстановка (0,74); научно-организационная обстановка (0,69). Более критично оценивается дефицит времени для занятия научными исследованиями (0,47).

В ответах на вопрос: «Насколько эффективна политика университета относительно стимулирования публикационной деятельности профессорско-преподавательского состава?» – более 60% оценили ее как эффективную.

Оценивая морально-психологическую обстановку в коллективе, 83% ППС и более 65% студентов отметили, что она благоприятствует вовлеченности в научно-исследовательскую деятельность.

Таким образом, отношение преподавателей к участию в научно-исследовательской деятельности, преобладающая система ценностей и удовлетворенность организацией научной сферы в университете транслируются студентам и влияют на их желание заниматься научно-исследовательской деятельностью. Вместе с тем отсутствие времени и зачастую желания у преподавателей проводить исследования отрицательно влияют на формирование научно-исследовательского потенциала молодежи, ее вовлеченность и включенность в исследовательскую деятельность.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации на 2020 г.

Список литературы Формирование и развитие научно-исследовательского потенциала молодежи в вузе

- Артамонов Г.Н. 2016. Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи: дис. … д.соц.н. М. 500 с

- Бордовская Н.В., Костромина С.Н., Розум С.И., Москвичева Н.Л. 2017. Исследовательский потенциал студента: содержание конструкта и методика его оценки. - Психологический журнал. Т. 38. № 2. С. 89-103

- Гуньков В.В. 2014. Научно-исследовательский потенциал студентов как актуальное направление развития системы образования в условиях становления информационного общества. - Вестник Челябинского государственного педагогического университета. № 4. С. 42-49

- Мусина Н.И. 2015. Формирование научно-исследовательского потенциала курсантов МВД РФвусловиях реализации новых ФГОС. - Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. № 3. С. 33-37

- Парыгин Б.Д. 1999. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. СПб: Изд-во СПбГУП. 592 с