Формирование и развитие научно-технического потенциала Вологодской области

Автор: Задумкин Константин Алексеевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 3 (43), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье поднимается проблема наращивания регионального научно-технического потенциала. Утверждается, что только системные действия в этой сфере могут привести к положительным результатам. Рассматриваются три базовых направления работы: а) развитие системы образования; б) создание условий для привлечения и удержания наиболее талантливых и квалифицированных специалистов; в) обеспечение тесной связи региона с мировыми центрами производства знаний. Особое внимание уделено вопросам востребованности инноваций, мотивации к занятию инновационной деятельностью.

Короткий адрес: https://sciup.org/147110635

IDR: 147110635

Текст научной статьи Формирование и развитие научно-технического потенциала Вологодской области

В статье поднимается проблема наращивания регионального научно-технического потенциала.

Утверждается, что только системные действия в этой сфере могут привести к положительным результатам. Рассматриваются три базовых направления работы: а) развитие системы образования; б) создание условий для привлечения и удержания наиболее талантливых и квалифицированных специалистов; в) обеспечение тесной связи региона с мировыми центрами производства знаний. Особое внимание уделено вопросам востребованности инноваций, мотивации к занятию инновационной деятельностью.

Начавшееся столетие характеризуется рядом глобальных изменений во многих сферах жизни общества. В их основе лежит переход ведущих держав мира к постиндустриальному этапу развития, связанный, прежде всего, со значительным прогрессом в сфере получения, передачи и использования знаний. Базой этой стратегии служит тезис о том, что человеческий капитал -ресурс, который надо восполнять, наращивать и развивать.

Особенно важно данное утверждение для научно-технической и инновационной сферы, где перестает действовать тезис «незаменимых нет», а каждый ученый, изобретатель или инноватор рассматриваются как обладатели уникального и невоспроизводимого набора качеств, навыков и компетенций. В связи с этим главным фактором движения по инновационному пути развития, определенному в настоящее время в качестве основного сценария развития Российской Федерации [8],

-

- ЗАДУМКИН Константин Алексеевич

кандидат экономических наук, зав. отделом ВНКЦ ЦЭМИ РАН становится численность персонала, занимающегося исследованиями и разработками и проживающего на территории страны или региона.

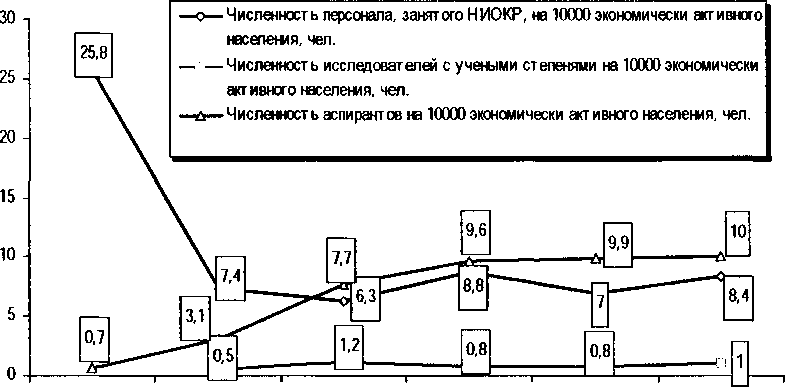

С указанных позиций ситуация в Вологодской области выглядит достаточно тревожно, так как количество людей, постоянно занимающихся наукой, в период с 1992 по 1995 г. значительно сократилось и в последние годы является практически неизменным (рис. 1). По данному показателю регион в 2006 году занимал предпоследнее место в СЗФО: число занятых в сфере, связанной с проведением научных исследований и получением новых знаний, составляло всего 561 человек [3].

Кроме персонала, непосредственно занятого НИОКР, большую роль в развитии научно-технического потенциала области играет сектор высшего образования и бизнес. Однако если в 1990 году на 16,3 тыс. студентов вузов приходилось 1 167 преподавателей (в т. ч. 21 доктор и 534 кандидата наук), то в 2007 г. на 45,3 тыс. студентов -1 875 (в т. ч. 134 доктора и 969 кандидатов наук)1. В то же время из 13 конструк-

-

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (регистрационный номер проекта 080200139а).

Рисунок 1. Численность персонала, занятого НИОКР, в Вологодской области

торских бюро, работавших на Вологодчине в 1990 году, сегодня функционирует только одно. Доля инновационно активных предприятий в их общем количестве не менялась и в 2006 году составляла всего 8%2.

Можно ли изменить положение, сложившееся в научно-технической и инновационной сфере области? Безусловно. Вместе с тем надо признать, что сделать это быстро, путем принятия одного-двух управленческих решений, не удастся. Для качественного прорыва требуется организация системной работы, рассчитанной на долгосрочную перспективу. Основное внимание при этом, на наш взгляд, необходимо сосредоточить на следующем:

-

1. Развитие системы образования, которая могла бы готовить людей жить и эффективно работать в современном высококонкурентном и глобальном по своей сути обществе.

-

2. Способность территории привлекать и удерживать наиболее талантливых и квалифицированных специалистов, выступающих источником компетенций и новых перспективных идей.

-

3. Преодоление оторванности региона от мировых центров производства знаний, обеспечение тесных связей с ними, поскольку существует гипотеза, что чем дальше территория от них находится, тем меньше темпы ее социально-экономического развития.

Рассмотрим содержание работы по указанным направлениям подробнее.

Основными предпосылками развития первого из них (модернизация системы образования) выступают: а) численность населения, проживающего на данной территории; б) квалификация специалистов, занимающихся обучением.

Сокращение численности населения региона является главной негативной тенденцией современного этапа его развития. За последние 17 лет (с 1990 по 2006 г.) оно составило 128,1 тыс. чел. или 9,5% (в среднем 8 тыс. чел. в год) [1, 2]. Депопуляция наиболее ярко выражена в сельской местности области. Это автоматически снижает спрос на образовательные услуги, что приводит к сворачиванию системы образовательных учреждений (табл. 1).

Таблица 1. Изменения основных показателей, характеризующих образовательную составляющую регионального научно-технического потенциала, в период с 2000 по 2006 г.

|

Городские округа и муниципальные районы |

Темпы изменения численности постоянного населения, в % |

Темпы изменения численности учащихся дневных общеобразовательн ых учреждений, в % |

Темпы изменения численности учащихся дневных учебных заведений начального профессионального образования,в % |

Темпы изменения численности учащихся средних профессиональнообразовательных учреждений, в % |

Справочно: темпы изменения численности детей в детских дошкольных учреждениях, в % |

|

Шекснинский |

98,3 |

58,0 |

106,8 |

- |

121,4 |

|

Вологодский |

98,0 |

60,6 |

85,5 |

- |

106,8 |

|

г. Череповец |

97,8 |

68,6 |

80,5 |

104,7 |

110,8 |

|

Сямженский |

96,2 |

58,8 |

77,4 |

94,3 |

|

|

г. Вологда |

96,2 |

69,8 |

93,1 |

119,1 |

119,6 |

|

Тотемский |

95,9 |

66,7 |

99,7 |

153,6 |

120,2 |

|

Верховажский |

95,8 |

62,1 |

92,4 |

- |

107,5 |

|

Нюксенский |

95,8 |

65,0 |

- |

- |

110,6 |

|

Усть-Кубинский |

95,8 |

64,3 |

- |

- |

107,8 |

|

Череповецкий |

94,7 |

50,8 |

72,7 |

- |

119,5 |

|

Кирилловский |

94,2 |

65,4 |

95,2 |

96,5 |

114,5 |

|

Великоустюгский |

93,7 |

69,3 |

84,2 |

86,9 |

107,6 |

|

Тарногский |

93,6 |

65,4 |

87,1 |

- |

109,0 |

|

Кадуйский |

93,2 |

64,3 |

127,9 |

- |

102,7 |

|

Никольский |

93,0 |

65,4 |

85,5 |

- |

114,3 |

|

Вожегодский |

92,8 |

65,5 |

77,3 |

- |

102,9 |

|

Междуреченский |

92,4 |

61,5 |

- |

- |

94,6 |

|

Бабаевский |

92,2 |

59,0 |

- |

114,1 |

|

|

Вашкинский |

92,2 |

60,0 |

- |

- |

94,3 |

|

Кичм.-Г ородецкий |

92,1 |

66,7 |

81,9 |

- |

93,2 |

|

Вытегорский |

92,0 |

70,2 |

95,2 |

69,7 |

107,1 |

|

Сокольский |

91,6 |

62,7 |

81,2 |

88,6 |

112,4 |

|

Чагодощенский |

91,3 |

59,1 |

116,7 |

- |

114,8 |

|

Грязовецкий |

91,1 |

64,3 |

98,6 |

85,9 |

92,9 |

|

Устюженский |

91,0 |

62,1 |

93,1 |

94,7 |

115,1 |

|

Бабушкинский |

90,3 |

61,5 |

- |

- |

141,1 |

|

Белозерский |

89,7 |

63,6 |

129,1 |

116,5 |

91,5 |

|

Харовский |

88,3 |

62,5 |

96,0 |

- |

107,9 |

|

По области |

95,1 |

65,9 |

88,7 |

104,8 |

111,9 |

|

*-» - в районе отсутствуют данные учебные заведения. Источник:РайоныигородаВологодскойобласти2006:стат.сб./Росстат.-Вологда,2007.-С. 11, 708, 777, 778, 120. |

|||||

Приведенные данные можно рассматривать и как свидетельства того, что на территории региона активно идут процессы урбанизации. Молодежь из сельской местности переезжает жить в районные центры. Оттуда наиболее подготовленные (образованные) кадры едут в Вологду и Череповец. Самые амбициозные переселяются в Москву, Санкт-Петербург или за границу. Является ли сложившаяся ситуация характерной только для Вологодской области или она типична?

Результаты исследований ведущих отечественных ученых показывают, что это следствие глобальных изменений, происходящих в мире. Так, авторы работы «Российское экономическое чудо: сделаем сами» утверждают, что «увеличение численности населения мира сопровождается опережающим ростом городского населения. По оценкам ООН, уже в 2007 году половина населения проживала в городах, тогда как еще в 1950 году в городах проживало всего 30% населения. К 2025 году доля городского населения приблизится к 60% населения планеты» [19, с. 46].

И .В. Бестужев-Лада объясняет причины этого так: «На протяжении XX века началось массовое переселение людей в города, где удобства уже не во дворе, а тотальная сфера деревенского самообслуживания превращается в дополнительные удобства городской сферы обслуживания. И это не говоря уже о том, что городское жилье не надо сооружать и обихаживать, как деревенское. А также о том, что практически любая городская работа менее тяжела и более высокооплачиваема, нежели сельская. И о том, что в городе легче увернуться от тяжелой руки начальства, вообще от более сильного» [9, с. 22-23].

Таким образом, причины опережающего сокращения сельского населения Вологодской области достаточно прозрачны - в настоящее время в крупных городах страны намного больше возможностей для раскрытия своего потенциала.

Учитывает ли система образования происходящие в обществе изменения? К сожалению, приходится констатировать, что, за редкими исключениями, она демонстрирует скорее консерватизм и ориентацию на жесткое выполнение формальных процедур, чем ориентацию на запросы учащихся и работодателей. В основе данного несовпаде ния интересов опять же лежат глубокие социальные противоречия, которые начинают все больше проявляться при переходе к постиндустриальному обществу.

Дело в том, что при господстве сельского образа жизни главным учреждением образования была «домашняя школа» многодетной семьи. Там передавались и прививались профессиональные навыки, мировоззрение, стереотипы сознания и поведения (составляющие суть воспитания), а также матримониальная культура молодежи (все то, что необходимо знать будущим родителям). Школе оставалось научить читать, писать и считать, а дипломированными специалистами становились единицы [9].

При переходе к индустриальной экономике (городскому образу жизни) дипломированных специалистов потребовалось во много раз больше и система образования была переориентирована на их подготовку. Был сформирован своего рода конвейер, на котором в массовом порядке «штамповались» специалисты, обладающие стандартным набором навыков и компетенций. Отметим, что для повышения эффективности образовательной цепочки «детский сад - школа - система начального и среднего профессионального образования - вузы - послевузовское обучение» активно использовались принципы научной организации труда, и в частности специализация.

В постиндустриальном обществе во главе угла стоит не серийное производство, а выпуск ограниченных партий товаров, ориентированных на удовлетворение специфических потребностей небольших групп потребителей. Основными конкурентными преимуществами выступают персонализация, скорость выпуска новых товаров, качественный сервис, сильный бренд и др. Все это в полной мере относится и к сфере образования. Массовое производство «стандартных» специалистов становится ненужным. На первый план выходит выпуск «штучного» товара. При этом, как и на производстве, востребован подход «точно вовремя». Специалист требуется здесь и сейчас -ждать несколько лет, пока его подготовят, а потом еще доучивать работодатель не может. В этих условиях ключевую роль начинает играть способность людей к самообучению.

Отметим важную, на наш взгляд, особенность отечественной системы образования в свете обозначенного подхода. Медлительность, расчет на массовую подготовку стандартных специалистов в ней дополняется практически полным разрывом связей между «постами конвейера». Каждый «участок» делает то, что считает нужным. Школа не взаимодействует с ко лледжа-ми и техникумами, те, в свою очередь, слабо контактируют с вузами. Все они, вместе взятые, оторваны от воспитательных процессов в семье и производственного сектора3. Эта разобщенность вносит свой негативный вклад в снижение качества профессиональной подготовки.

Позволим себе в тезисной форме обозначить свою точку зрения на то, в каких направлениях следует развивать систему образования страны в целом и Вологодской области в частности.

Первый и самый важный тезис: органам власти и управления всех уровней необходимо предельно ясно понять, что развитие системы образования является безусловным приоритетом и задачей государства.

После обороны и безопасности это чуть ли не единственная сфера, в которой государство обязано играть ведущую роль и занимать максимально активную позицию. Отрадно, что это находит отражение в выступлениях первых лиц страны. Так, например, на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» В.В. Путин заявил, что «развитие национальных систем образования становится ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей. И в России есть все: и богатые традиции, и потенциал, чтобы сделать наше образование - от школы до университета - одним из лучших в мире» [11].

Говоря о приоритетности сферы образования для государства и общества, мы фактически утверждаем и второй тезис - о приоритетности государственного финансирования.

Сама идея всеобщего образования, отраженная в Конституции РФ, однозначно указывает на необходимость обеспечения равного доступа населения к получению образовательных услуг. Развитие платности обучения автоматически ведет к росту неравенства (экономического, территориального и др.), снижению мобильности и инновационной активности населения [12]. Надо отметить, что государство не отказывается от выполнения обязательств, связанных с финансированием системы образования. Более того, проект Концепции долгосрочного со- циально-экономического развития Российской Федерации, подготовленный Министерством экономического развития и торговли РФ, предполагает увеличение общих расходов на образование с 4,6% ВВП (в 2006 - 2007 гг.) до 5,5 - 6,0% ВВП в 2020 году, в том числе расходы бюджетной системы -с 3,9 до 4,5% ВВП. Темп роста государственных расходов составит не менее 10 - 14% в год до 2020 года. Для сравнения: по данным Росстата, государственные расходы на образование составляют в настоящее время: в Германии - 4,8% ВВП, Великобритании -5,3%, Франции - 5,6%, США - 5,6% ВВП, а в среднем по странам G8 (без учета Российской Федерации) - 5% ВВП [8].

Третий тезис: первостепенное внимание следует уделить повышению уровня и качества жизни учителей и преподавателей, прежде всего в сельской местности. Здесь можно обозначить два направления: а) повышение заработной платы; б) предоставление возможности купить (построить) жилье.

Достойная заработная плата является не только стимулом для эффективной работы. Важно то, что она дает возможность учителю развиваться, расти как личности, овладевать новыми знаниями, формировать новые навыки. С социальной точки зрения человек обеспеченный вызывает у обучающихся чувство уважения, желание быть на него похожим. То есть у молодежи и в обществе формируется устойчивый стереотип поведения: «Хочешь хорошо жить - учись»4. При определении конкретных сумм оплаты труда за основу можно принять подход, предложенный членами Общественной палаты РФ (табл. 2).

Таблица 2. Доходы воспитателей, учителей и преподавателей: текущий уровень и целевые ориентиры

|

Категория |

2007 г., оценка |

Эффективный контракт |

|||

|

В % к средней зарплате по экономике |

Абс. значение, тыс. руб. |

8%к средней зарплате по экономике |

Абс. значение, тыс. руб. в текущих ценах |

||

|

Цель 2010 г.: ср. з/п по экономике 19 тыс. руб. |

Цель 2015 г.: ср. з/п по экономике 31 тыс. руб. |

||||

|

Воспитатель в системе дошкольного образования |

46 |

5,9 |

90 |

16,8 |

28,9 |

|

Учитель в системе общего образования |

84 |

10,7 |

116 |

21,6 |

37,3 |

|

Мастер производственного обучения в системе НПО |

91 |

11,6 |

150 |

28,0 |

48,2 |

|

Преподаватель в системе СПО |

95 |

12,0 |

180 |

33,6 |

57,8 |

|

Преподаватель в системе ВПО |

106 |

13,5 |

250 |

46,6 |

80,3 |

|

Преподаватель исследовательского университета |

187 |

23,8 |

500 |

93,2 |

160,7 |

Примечание: НПО - начальное профессиональное образование; СПО - среднее профессиональное образование; ВПО - высшее профессиональное образование.

Источник: Готова ли Россия инвестировать в будущее?: доклад Общественной палаты Российской Федерации.

Проблема жилья для населения России, и в частности работников бюджетной сферы, прежде всего сельских учителей, особенно актуальна. Ясно, что, имея неблагоустроенное жилище, они значительную часть времени вынуждены тратить на решение хозяйственных вопросов. Поэтому заниматься самообразованием, научными исследованиями, творчеством просто некогда.

Наконец, четвертый тезис непосредственно касается содержательной части образовательного процесса. А именно таких аспектов: кого, чему и как учить? Отвечая на эти вопросы в выступлении на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года», В.В. Путин заявил: «Образовательная система должна вобрать в себя самые современные знания и технологии. Уже в ближайшие годы необходимо обеспечить переход к образованию по стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной инновационной экономики» [11].

По мнению И.В. Бестужева-Лады, «необходимо модернизировать не только школу, но все девять подсистем образования. В частности, подсистему образования родителей, подсистему всеобщего бесплатного дошкольного образования для всех детей трех-шести лет, такую же подсистему начальной школы для детей до десяти лет, такую же подсистему средней школы для подростков до 14 лет, такую же подсистему профессиональных колледжей для молодежи до двадцати лет - со ста жировкой в последние два-три года по месту будущей работы. Для подавляющего большинства (восемьдесят и более процентов) этого достаточно, потому что впереди их, как и дипломированных специалистов, ожидают подсистема постоянного повышения квалификации и периодической подготовки кадров, а также подсистема общего самообразования взрослых, подсистема дополнительного образования (клубы по интересам). И только считанные проценты выбирают путь в дипломированные специалисты: два года бакалавриата (для подавляющего большинства студентов), два года магистратуры для будущих преподавателей вузов и/или ученых и два года докторантуры для будущих руководителей НИИ и вуза или по особенно сложным профессиям. Все это заканчивается до тридцати лет» [10, с. 22-23].

Соглашаясь с высказанными выше положениями, отметим, что в постиндустриальной экономике знания важны не сами по себе, а как инструмент повышения конкурентоспособности объекта управления (человек, предприятие, регион, страна) [13]. Данный вывод хорошо иллюстрируется рисунком 2.

Стратегический менеджмент знаний (Какие данные, информация и знания нам нужны для обеспечения собственной конкурентоспособности?)

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

КОМПЕТЕНЦИЯ 1 * «лучше, чем другие» ДЕЙСТВОВАТЬ | + зерно действовать

СИМВОЛЫ [

ДАННЫЕ |

+ Значение

+ Синтаксис

УМЕТЬ | + Хотеть ' ЗНАНИЯ I + Возможность применения ИНФОРМАЦИЯ P 'k^J

Оперативное управление данными, ин4юрмацией и знаниями (Как мы можем использовать имеющиеся данные, информацию и знания для повышения конкурентоспособности?)

Рисунок 2. Подходы к повышению конкурентоспособности («лестница знаний»)

В условиях постоянных изменений более нужен не фиксированный набор знаний, а нечто другое: а) способность оперативно работать с информацией (искать, систематизировать, сопоставлять с имеющейся, делать выводы и т. п.); б) эффективно применять полученные знания в практике, то есть систематически формировать новые навыки5.

Таким образом, систему образования следует строить: а) на привлечении на роль преподавателей наиболее талантливых специалистов; б) жестком отсеивании «случайных» людей на всех этапах подготовки; в) переходе от снабжения слушателей набором фиксированных знаний к выработке набора навыков, которая невозможна без производственной практики и привлечения к занятию наукой.

Далее рассмотрим способность территории привлекать и удерживать наиболее талантливых и квалифицированных специалистов, как источник компетенций и новых перспективных идей, - второе по важности после развития системы образования направление работы органов власти и управления Вологодской области в сфере развития научно-технического и инновационного потенциала.

В индустриальной экономике население шло за производством: сначала строился завод, а затем около него (часто по остаточному принципу) формировались поселки и города для работников, необходимая инфраструктура. В постиндустриальной экономике основным орудием труда являются знания, способности и интеллект, и ситуация кардинальным образом меняется: сначала люди, потом все остальное. Или, как еще более точно сформулировал Д. Коллинз в книге «От хорошего к великому»: «Сначала кто, затем что» [15].

Каким образом можно привлечь в Вологодскую область наиболее талантливых и грамотных специалистов или удержать уже имеющихся? По нашему мнению, практически единственным действенным и недорогим инструментом для решения этой задачи, находящимся в распоряжении региональных органов власти и управления в настоящее время, выступает земля.

В США и Европе до 75% граждан живут в односемейных домах, менее 20% - в многоэтажных. При этом до 7% квартир в многоэтажных домах являются вторым и третьим дополнительным жильем. В России пропорция прямо обратная - в индивидуальных домах живет не более 29% населения. Доля индивидуального строительства не превышает 40% [19].

Альтернативой мегаполисной урбанизации является переход к усадебной урбанизации на основе малоэтажного строительства, более отвечающей российской специфике и создающей фундамент для преобладания двухдетных и трехдетных семей [16].

Сто лет назад привычный сегодня городской образ жизни вели лишь жители центра крупных городов (один процент населения). Все остальные -и на селе, и в малых городах, а также по окраинам крупных - вели прямо противоположный, сельский образ жизни, предполагающий, помимо прочего, массовое распространение многодетных семей.

Несколько лет назад демографы установили, что при переходе от сельского к городскому образу жизни человек теряет потребность в семье и детях. Для того, чтобы двух родителей в среднем сменяли хотя бы два новых, необходимо трудиться, отдыхать, вообще жить вместе с детьми (что и имеет место в деревне). Только в этом случае ребенок станет первым помощником родителя, подросток — заместителем родителя, а вышедшая замуж (женатая) молодежь образует исчезающую в городе родню - надежный оплот в жизни, а в старости - «живую пенсию».

В городе такая жизнь невозможна, поэтому ребенок становится обузой, подросток - непонятным существом, молодежь начинает жить своей жизнью, чуждая родителям, а пенсия и без детей есть и вроде бы от следующего поколения независимая. Как следствие, молодежь не спешит обзаводиться семьей и детьми, довольствуется простым сожительством. А ближе к тридцати, в страхе перед одиночеством, появляется и семья, и ребенок. Но только семья все чаще бездетная, а в массе своей - однодетная. Так что в конечном счете двух родителей в следующем поколении сменяет в среднем один и начинается депопуляция [10].

В пользу утверждения, что за счет развития жилищного строительства (прежде всего малоэтажного вблизи городов) на региональном уровне можно удерживать и привлекать население, свидетельствует множество фактов.

Так, например, опрос, проведенный ВЦИОМ в июле 2007 года, показал, что ситуацией в жилищной сфере большинство наших сограждан недовольны: 35% считают ее плохой, еще 44% характеризуют ее как «скорее плохую». Оптимистические оценки дали лишь 14% опрошенных, из которых 13% выбрали сдержанно-позитивный ответ: «Положение скорее хорошее». И только 1% респондентов оценил текущее положение дел как «однозначно хорошее». Главная причина недовольства жилищными условиями - теснота и нехватка жилой площади, об этом говорили 41% россиян, неудовлетворенных своим жильем [18].

В последнее время в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» вопросы, связанные с необходимостью развития малоэтажного строительства, находят все большее понимание и поддержку6.

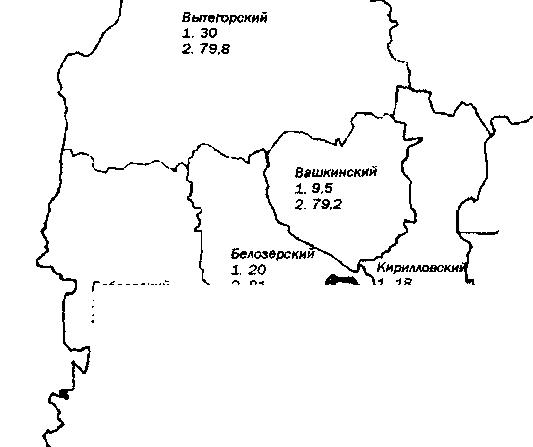

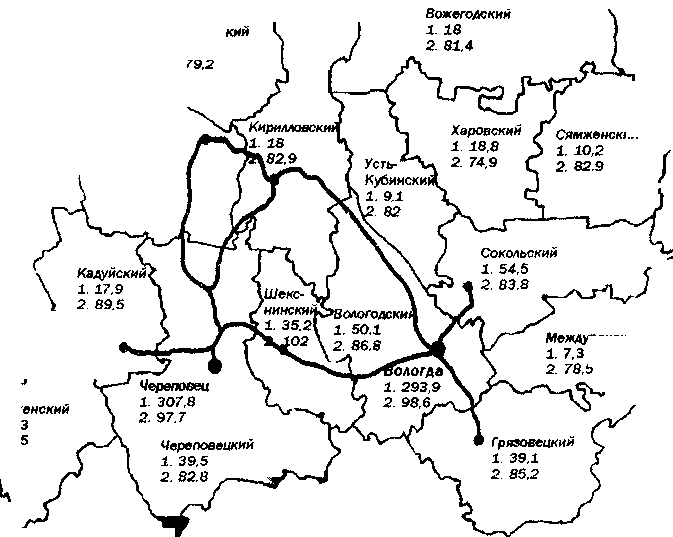

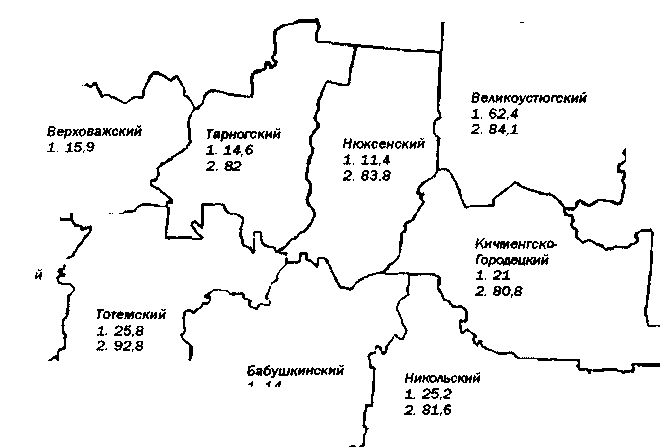

Вологодская область, как и многие другие субъекты Российской Федерации, обладает значительными территориями, пригодными для жилищного строительства. Особенностью региона является то, что порядка 70% населения проживает достаточно компактно в городах Вологде, Череповце и в близлежащих районах. В этой ситуации наиболее перспективным выглядит развитие индивидуального строительства в зоне агломерации «Вологда -Череповец» (Вологодский, Шекснинс-кий, Череповецкий районы)7. Хорошие перспективы у Грязовецкого, Сокольского, Кадуйского, Белозерского, Кирилловского районов (рис. З)8.

Третьим направдением работы, от которого зависит скорость формирования в регионе научно-технического потенциала, является теснота связей территории с мировыми центрами производства знаний. Стратегия в этом направлении очевидна: необхо-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В РЕГИОНЕ ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗ • Выл. 43 (ИЮНЬ -

|

) Вытегорский L / 1 30 С 2. 79,8 [ Х ( Вашкииский С ) ) ( 1.9,5 1 ( V \ 2. 79,2 1

J Бабаевский S 2. 81 18 Г 1.23,6 / / 2.82,2 ( 1 \ Кадуйский? I J к. г «/ \ 1.17.9 1 ДшексЧа А \ 2.89.5 1 1 7НИНскиЖ S \ 352\ Чагодощеиский 1 У"Х г___ J с'Л^ЛОг \

, 1Череповец X 1 „ -11. 307.8 С / / Устюженскии \ i LI4 ^г— i-jZ-X L 1.20,3 1 2.97V * V 2 87,5 Череповецкий \ 1 1. 39,5 / \ 2. 82,8 |

л л 3 1 Великоустюгский f S г 1624 > у Верховажский 1 Тарногский / 1 2 34,1 ( f Вожегодский \ 1- 14,6 ) ренский ] ) 1.18 ) 2 864 <2.82 [ 1^* L 2 / 2 81,4 ) 1 \ ) ) 7 | 1 Кичменгско- I J 1 - < / / Городецкий 1 1 Харовскии J Сямженский X \ —i—. 1. 21 1 Л 1 18 8 3 1. 10,2 7 J X 2. 80,8 / ) Усть-*А- 2. 74,9 Г 2. 82,9 I . / ( Кубинский! J f „КИИ 1 \ Г х- 1.91 1 1 25,8 х 82 Ч 2 92,8 1 ? Ц I бабушкинский \ Никольский Ч---J \ W / Сокольский *<1 \ " 1 1.25,2 1 ) С 1. 54,5 z^r» 2 ’ Г 2. 81,6 X * 2. 83,8 ^ ^ J J 7 J Вологодский —Г S' ( Междуреченский J 1 Сч 1 ^86,8 И 1 7,3 Г—* — ■А^^ОЛОГД^ \ 2. 78,5 Г"-----J 1 Г 1. 293,9 \

2. 85,2 С ^ ~ чис*енность В 2006 г., тыс. чел. \ у 2 - динамика численности (2006 г. к 1990 г., %) Ч J ®й - наиболее перспективные районы ч— у---- й* - перспективные районы - авт. дороги |

К.А. Задумкин. Формирование и развитие научно-технического потенциала Вологодской области

Рисунок 3. Перспективные территории для развития индивидуального жилищного строительства в Вологодской области

димо развивать транспортную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуры.

Для Вологодской области с учетом перспектив развития жилищного строительства наиболее актуальным в сфере развития транспорта выступает реконструкция существующей сети автомобильных дорог, и прежде всего в обозначенных на рисунке районах. Наибольшее внимание, на наш взгляд, следует уделить участкам магистралей «Кадуй - Череповец - Шексна - Вологда - Сокол» и «Кириллов - Грязовец».

Развитие информационно-коммуникационных технологий во всем мире в последние годы связывается с развитием сети Интернет. Уже сейчас в ней можно найти не меньше интересного, чем в реальном мире большого города или целой страны, начиная с любой справки и заканчивая нужным знакомством. Однако возможности развития здесь далеко не исчерпаны. В Вологодской области, например, менее 50% организаций в 2006 году имели доступ к сети Интернет, тогда как в Германии, Франции, Великобритании данный показатель превышает 90%, а в Финляндии практически каждая организация (99%) имеет доступ к Всемирной сети. Собственные web-сайты созданы всего на 20,5% обследованных вологодских предприятий (табл. 3). В странах Европы показатель значительно выше (Франция - 61%, Германия - 73%, Великобритания - 75%, Финляндия - 80%) [4, 5, 6].

Таблица 3. Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Вологодской области

|

Показатель |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

Абс. откл. 2006 1 03 |

|

Доля организаций, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе обследованных организаций, в % |

31,3 |

39,1 |

40,2 |

45,7 |

14,4 |

|

Доля организаций, имеющих web-сайты, в общем числе обследованных организаций, в % |

10,4 |

10,6 |

11,4 |

20,5 |

10,1 |

|

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007; стат. сб. /Росстат. - М„ 2007. - С. 700-701. |

|||||

Кроме общего невысокого по сравнению с развитыми странами мира уровня развития информационнотелекоммуникационных технологий в регионе наблюдается значительная дифференциация районов по данному показателю. Этот вывод следует из

«Рейтинга развития сферы ИКТ в администрациях муниципальных районов и городских округов области (по результатам мониторинга за первое полугодие 2007 года)», подготовленного комитетом по информационным технологиям Правительства Вологодской области (табл. 4)9.

Таблица 4. Интегральный индекс развития информационно-коммуникационных технологий

|

Наименование органа самоуправления |

Интегральный индекс развития ИКТ |

Группа |

|

Мэрия города Череповца |

5,6 |

Группа! «лидеры» |

|

Адм. Белозерского м. р. |

4,5 |

|

|

Адм. Шекснинского м. р. |

4,3 |

|

|

Адм. Грязовецкого м. р. |

4,0 |

|

|

Адм. Череповецкого м. р. |

3,9 |

|

|

Адм. Кичменгско-Городецкого м. р. |

3,8 |

|

|

Адм. Тотемского м. р. |

3,7 |

|

|

Адм. Сокольского м. р. |

3,5 |

|

|

Адм. Сямженского м. р. |

3,2 |

Группа II «средний уровень» |

|

Адм. Вытегорского м. р. |

3,2 |

|

|

Адм. Чагодощенского м. р. |

3,0 |

|

|

Адм. города Вологды |

2,8 |

|

|

Адм. Кирилловского м. р. |

2,7 |

|

|

Адм. Устюженского м. р. |

2,6 |

|

|

Адм. Кадуйского м. р. |

2,4 |

|

|

Адм. Великоустюгского м. р. |

2,3 |

|

|

Адм. Бабаевского м. р. |

2,2 |

|

|

Адм. Вожегодского м. р. |

2,0 |

|

|

Адм. Вашкинского м. р. |

1,9 |

Группа III «низкий уровень» |

|

Адм. Верховажского м. р. |

1,8 |

|

|

Адм. Вологодского м. р. |

1,7 |

|

|

Адм. Междуреченского м. р. |

1,2 |

|

|

Адм. Бабушкинского м. р. |

1,1 |

|

|

Адм. Усть-Кубинского м. р. |

1,0 |

|

|

Адм. Нюксенского м. р. |

0,8 |

|

|

Адм. Харовского м. р. |

0,8 |

|

|

Адм. Никольского м. р. |

0,7 |

Источник: Рейтинг развития сферы ИКТ в администрациях муниципальных районов и городских округов области (по результатам мониторинга развития сферы ИКТ за первое полугодие 2007года) / комитет по информационным технологиям Правительства Вологодской области [Эл. ресурс). - Режим доступа: httpV/ www.vologda-objast.ru/Periodic/FILE%20RUS/2934.pdf

Разделение на группы согласно уровню РИКТ позволяет отнести к лидерам (с наибольшими значениями интегрального индекса) следующие органы местного самоуправления: мэрию города Череповца (5,6 пункта), администрации Белозерского (4,5), Шекснинского (4,3), Грязовецкого (4,0), Череповецкого (3,9), Кичменгско-Городецкого (3,8), То-темского (3,7) и Сокольского (3,5 пункта) муниципальных районов. Администрации остальных муниципальных районов и городских округов относятся ко второй (средний уровень) и третьей (низкий уровень) группам соответственно.

Наряду с расширением сферы применения информационно-телекоммуникационных технологий в органах власти и управления10, а также на предприятиях для решения задач накопления научно-технического потенциала и перехода на инновационный путь развития важным представляется содействие их распространению в сфере образования. Причем если первый этап этой работы (решение технических вопросов) во многом пройден, то этап наполнения образовательных ресурсов качественной информацией еще только начинается. Особую актуальность в связи с этим приобретает вопрос формирования полнотекстовых электронных библиотек.

Параллельно здесь необходимо развитие всевозможных коммуникативных площадок, под которыми понимается операционное пространство для обмена идеями, информацией и знаниями между заинтересованными сторонами.

В настоящее время в области создан ряд мощных коммуникативных площадок. Прежде всего это выставки «Российский лес», «Российский лен», «Свой дом», «Инновации вокруг нас» и др. Кроме того, стоит отметить конкурсы инновационных проектов, конференции и семинары, постоянно проходящие в научно-образовательных учреждениях и на предприятиях региона.

Недостатком перечисленных площадок с точки зрения продвижения инновационных разработок выступает краткосрочность или разовость их работы. Для получения же значительного эффекта требуется постоянная системная работа в этом направлении не только на региональном, но и на федеральном и мировом уровнях. Только при выполнении данного условия появляется надежда на радикальное изменение ситуации с выходом вологодских вузов и предприятий на мировые рынки наукоемкой продукции.

Одним из эффективных инструментов, позволяющих решить поставленную задачу, выступают коммуникативные плошадки на базе специализированных сетей трансфера (передачи) технологий. Формирование аналогичной сети на территории Вологодской области - важный шаг в становлении и развитии ее инновационной инфраструктуры. Предпосылкой этого выступает функционирование в регионе представительства RTTN (Российская сеть трансфера технологий), созданного на базе ВНКЦ ЦЭМИ РАН, который с апреля 2005 г. является сертифицированным членом RTTN, с декабря 2005 г. -членом BRIN (Британо-российской технологической сети), а с июня 2006 г. -членом RFR (Франко-российской технологической сети) [14].

Достаточно ли обозначенных трех факторов (совершенствование системы образования, привлечение и удержание профессионалов и талантов за счет развития жилищного строительства, развитие транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры) для перехода на инновационный путь развития? На наш взгляд, нет.

Таким образом, мы только создаем в регионе необходимый научнотехнический потенциал, но для того чтобы он реализовался в форме новых коммерчески успешных продуктов и технологий, требуется выполнение ряда условий. Важнейшими из них выступают востребованность инноваций и наличие мотивации к занятию инновационной деятельностью.

В основном финансирование науки на Западе идет от грантов, от фондов.

На сегодняшний день существуют гранты трех типов. Первый тип - гранты, выделяемые государством: президентские гранты и стипендии, правительственные стипендии, которых для России очень мало и которые весьма незначительны по объему. Второй тип - гранты, выделяемые, с целью поддержки научных исследований, государственными фондами: Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), Российским туманитар-ным научным фондом (РГНФ), Фондом содействия предприятиям в научно-технической сфере. А вот третьего типа грантов, которые устанавливались бы для научных работ владельцами корпораций, в России, в отличие, например, от Германии или США, практически нет. Наш бизнес пока не мотивирован и не стимулирован на вложение денег и расширение системы грантов [17].

Вместе с тем государство в последние несколько лет наращивает объемы финансирования научных исследований и предполагает это делать в дальнейшем. Планируется, что расходы на науку гражданского назначения в федеральном бюджете в 2008 г. составят 156,44 млрд, руб., 2009 г. - 173,72 и 2010 г. - 207,18 млрд. руб. На поддержку фундаментальных исследований РФФИ планирует направить 6% ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на финансирование науки. Средства федерального бюджета, направляемые на адресную поддержку лучших инициативных исследовательских проектов, составят: в 2008 г. - 6,3 млрд, руб.; в 2009 г. - 8, а в 2010 г. - 10 млрд. руб. В результате число финансируемых проектов за период 2006 - 2010 гг. увеличится с 13 230 до 16 500 единиц, количество регионов-участников региональных конкурсов - с 42 до 50 единиц.

На поддержку гуманитарных научных знаний в обществе в 2008 - 2010 гг.

РГНФ планируется направить 1% ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на финансирование науки. Из данных средств на оказание финансовой, информационной и иной поддержки гуманитарных исследований и их распространение в обществе в виде грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в 2008 году будут направлены 1,04 млрд, руб., в 2009 г. -1,3; в 2010 г. -1,6 млрд. руб. В результате количество поддержанных научных проектов увеличится за период с 2006 по 2010 г. с 3 612 до 6 345 единиц, совместных конкурсов РГНФ с зарубежными странами - с 6 до 19 единиц.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере получит на финансовую поддержку разрабатываемых ими высокоэффективных наукоемких проектов 1,5% ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на финансирование науки. Большая часть этих средств будет направлена на государственную поддержку развития малого предпринимательства в научно-технической сфере для обеспечения расходов по оплате государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заключаемых на конкурсной основе с малыми инновационными предприятиями (2008 г. -1,56 млрд, руб., 2009 г. -1,95; 2010 г. -2,42 млрд, руб.), что приведет к росту числа отобранных на конкурс проектов с 400 единиц в 2006 г. до 600 в 2010 г. [9].

В Вологодской области, как и на уровне Российской Федерации, стимулы для развития науки и инноваций формируются. Среди мер, принятых в последнее время, наиболее значимой, безусловно, является разработка и утверждение закона «О государственных научных грантах Вологодской области» [7]. Следующим возможным и логичным шагом в этом направлении считаем заключение соглашений с РГНФ и РФФИ о проведении в регионе совместных конкурсов.

В заключение отметим, что в статье обозначены только основные, по нашему мнению, направления формирования и развития регионального научно-технического потенциала. В то же время повышенное внимание к ним позволит заложить мощный фундамент под стратегию перехода Вологодской области к инновационноориентированной экономике.