Формирование и специфика планировочной структуры линейного района Прокопьевска в 1925-2020 гг.

Автор: Битухеева Гульнара Филюровна

Рубрика: Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

Статья в выпуске: 2 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются исторические и природные условия формирования пространственно-планировочной структуры линейного района Прокопьевска, которая с начала ХVIII века претерпевала незначительные изменения. Интенсивное изменение планировочной структуры и активное слияние некоторых поселений вдоль единой оси ̶ русла полугорной реки Абы, как и уплотнение застройки, приходится на начало ХХ века - период активного развития угольной промышленности. В статье выявляется главная особенность планировки старейшего района города, исследуются причины линейной организации застройки, выявляются ценностные характеристики его застройки.

Архитектурно-планировочная структура, прокопьевск, линейная структура, исторический центр

Короткий адрес: https://sciup.org/147232169

IDR: 147232169 | УДК: 72.036 | DOI: 10.14529/build200202

Текст научной статьи Формирование и специфика планировочной структуры линейного района Прокопьевска в 1925-2020 гг.

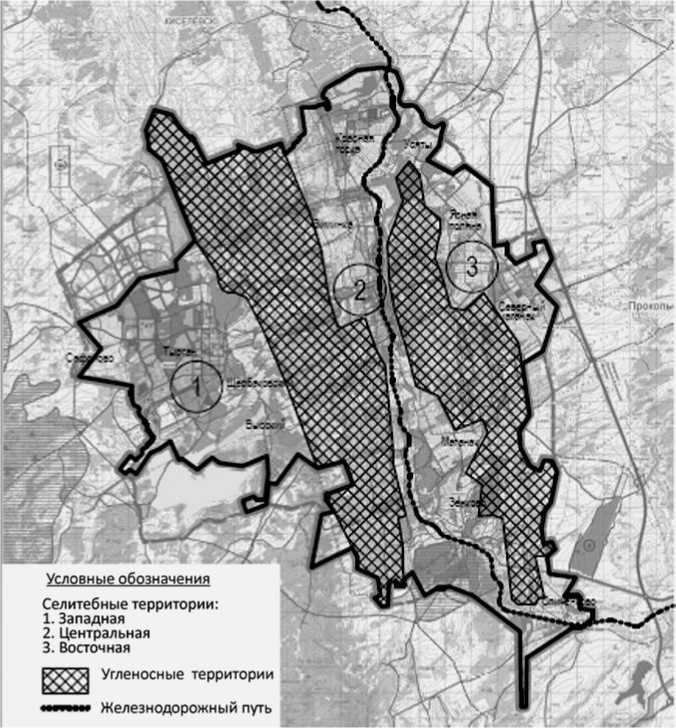

Прокопьевск - город на юге Кемеровской области, который на протяжении второй половины ХХ века являлся центром угольной промышленности. В числе других угледобывающих кузбасских городов, формировавшихся в начале прошлого века, он относится к моногородам. Планировочное развитие Прокопьевска тесно связано с развитием соседнего Киселёвска. Оба города развивались на базе одного угольного месторождения Балахон-ской свиты и вместе составляют Прокопьевско-Киселёвский угольный район (рис. 1). Рабочий

Рис. 1. Реконструкция карты № 45 Томской губернии Кольчугинского уезда топографа Геологического комитета Н. Павлова. М 1:50 000 (снимал с 1 мая по 1 октября 1925 года).

Выполнил архитектор Битухеев Т.Н. [6]

посёлок Прокопьевский с численностью населения 50 тысяч жителей был преобразован в город Прокопьевск в 1931 году. Однако в 1936 году Кисе-лёвск отделился от Прокопьевского административного района. Планировочная структура Кисе-лёвска и Прокопьевска формировалась на правом берегу Абы. Прокопьевск развивался на месте слияния нескольких градостроительных образований: села Монастырского (Рождественский монастырь, 1648 г. [1]), деревни Прокопьевской и села Усяты.

-

1. Природные факторы формирования района. Угольные пласты Балахонской свиты простираются в меридианальном направлении – это особенности геологического строения исследуемого района [2]. В том же направлении строго с севера

-

2. Исторические факторы формирования района. В начале ХХ века в 1904 году село Прокопьевское состояло из 14 домов и 600 жителей, а также хлебозапасного магазина, церковноприходской школы и мануфактурной лавки [4].

-

3. Особенности формирования планировочной структуры района. Самые первые работы по планировке Прокопьевска: первая карта-схема топографа Геолкома Н. Павлова в масштабе 1:50 000 (см. рис. 1), карта-схема Тыргана немецкого архитектора Э. Мая [10] позволяют сделать вывод о том, что планировочные структуры двух главных районов города – компактная Тыргана и линейная исторического центра города – имеют свои осо-

Рис. 3. Схема селитебной территории г. Прокопьевска [8]

бенности, продиктованные строением рельефа, характером залегания полезного ископаемого. Линейный район после территориального отделения Киселёвска в 1936 году был вынужден развиваться только на юг вдоль реки и железной дороги на узкой полоске целика. Линейная структура района в течение второй трети ХХ века уплотнялась, железная дорога и извилистое русло реки Абы вместе составляли активную ось, которую в настоящее время усиливает автомагистраль регионального значения 32К-2.

-

4. Особенности архитектурного облика района. Архитектурный облик сохранившейся исторической застройки линейного района позволяет проследить смену почти всех стилевых направлений ХХ века. Главной особенностью района является одностороннее формирование его главной улицы – проспекта Шахтёров (улица Фасадная).

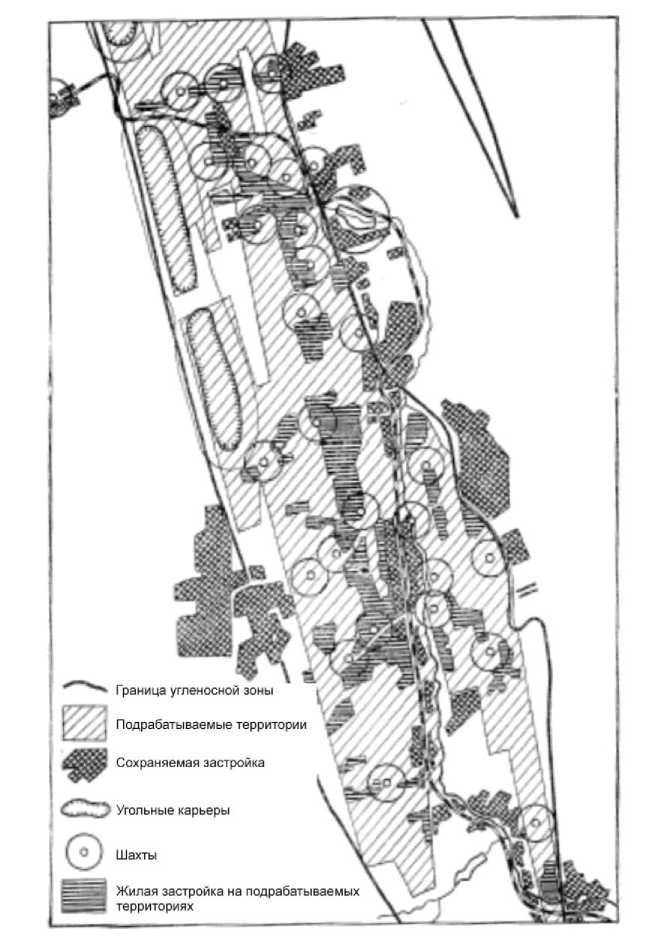

на юг проходит русло Абы. Надвигающийся ледник особенным образом сформировал рельеф и предопределил характер выходов полезного ископаемого на поверхность Прокопьевско-Киселёв-ского угольного района [3] (рис. 2). Район села Сафоново и участок восточнее, где в настоящее время сформировался компактный планировочный район – безугольный Тырган, – это предгорие Са-лаирского кряжа, и поэтому он составляет систему холмов и оврагов. Прокопьевско-Киселёвский район вследствие широкого развития различных по типу нарушений земной поверхности причисляется к числу очень сложных в тектоническом отношении. Тырганский надвиг и пять «взбросов» с крутым падением до 70–80 градусов относятся к основным нарушениям исследуемого района [2].

Рис. 2. Пример размещения жилой застройки на угленосных территориях [7]

Угленосная зона простирается вдоль русла реки Абы с севера на юг. Изначально до горных работ она была нарушена оврагами и сопками и стала изобиловать болотистыми участками в ходе горных разработок.

Линейный район Прокопьевска располагается на протяжённом целике и образует вытянутый район регулярной капитальной застройки. От без-угольной зоны его отделяет 8–10 км угленосных отложений, представляющих обширную угленосную территорию, нарушенную горными выработками (рис. 3).

Село Прокопьевское и село Монастырское постепенно сливаются в одно село Прокопьевское, планировочная структура обоих сёл формируется преимущественно на правом берегу реки Абы. К 1912–1917 гг. интерес к этому району возрастает в связи с созданием Кузнецкого каменноугольного и металлургического акционерного общества «Ко-пикуз». В 1915 году угольное месторождение осмотрел выдающийся геолог Л.И. Латугин, а в 1916

году геологом В.И. Яворским была составлена первая карта выходов на поверхность угольных пластов у села Прокопьевского.

К 1925 году будущий линейный район Прокопьевска начинает структурироваться вдоль русла реки Абы и включает в состав планировочной системы уже несколько населённых пунктов: село Прокопьевское, рабочий посёлок Прокопьевских каменноугольных копей и село Усятское. Железная дорога Кольчугино – Прокопьевск, сданная в эксплуатацию в октябре 1921 года и проложенная вдоль извилистой реки Абы, ещё больше усилила продольную планировочную ось: отрезок между селом Усятским и селом Прокопьевским и рабочим посёлком Прокопьевских каменноугольных копей дополнился к 20-м гг. ХХ столетия ещё одним узлом – железнодорожной станцией Усяты (см. рис. 1).

Она развивалась с начала своего зарождения с правой стороны от железной дороги и реки. Все значимые здания, сооружения и ансамбли обращены преимущественно главными фасадами к железной дороге (рис. 4).

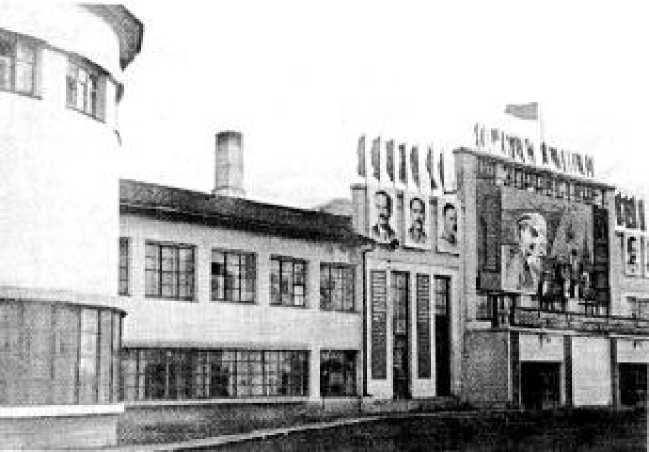

Линейный район города незначительно развит в «глубину» в поперечном направлении: улицы Коммунальная, Карла Либкнехта, Артёма, космонавта Волынова, Косомольская ограничивают по одному кварталу. Архитектурное наследие первой трети ХХ века представлено одноэтажными блокированными домами, построенными по проекту голландского архитектора ван Лохема (по улице Никитина и проспекту Шахтёров. 1927 г.), зданием управления «Прокопьевскуголь» (пр. Шахтёров, 1930), Дворец культуры им. Артёма (арх. Трофимов, площадка Фрунзе, 3. 1932 г.) (рис. 5), кинотеатр им. Островского (пер. Артёма, 6)

Рис. 4. Вид на площадь Победы и драматический театр со стороны железной дороги. Фото из фондов Прокопьевского городского краеведческого музея [9]

Рис. 5. Дворец культуры им. Артёма [4]

(рис. 6), 5-этажный дом специалистов (пр. Шахтёров, 1936 г.) [5], дом Холостых (ул. Комсомольская, 1926 г.) (рис. 7). Архитектурное наследие послевоенного периода представлено главным архитектурным ансамблем проспекта Шахтёров - зданием Драматического театра (арх. Куренной, 1960 г.) и двумя симметричными зданиями, увенчанными шпилями в стиле неоклассицизм и образующими площадь Победы. Ансамбль разрабатывался И. Жолтовским и его мастерской (рис. 4). Здания Дворца спорта и музыкальной школы (рис. 8, 9), Дворца пионеров усиливают значимость капитальной застройки линейного района Прокопьевска, однако располагаются на менее значимых улицах в глубине застройки.

Рис. 6. Кинотеатр им. Островского.

Фото из фондов Прокопьевского городского краеведческого музея [9]

Рис. 7. Дом Холостых (здание УВД на ул. Комсомольской). 1926 г.

Фото из фондов Прокопьевского городского краеведческого музея [9]

Рис. 8. Дворец спорта «Дельфин».

Фото из фондов Прокопьевского городского краеведческого музея [9]

Рис. 9. Музыкальная школа.

Фото из фондов Прокопьевского городского краеведческого музея [9]

Выводы

-

1. Особенности геологического строения Прокопьевско-Киселёвского района - протяжённость угленосной зоны с севера на юг - предопределили линейный характер планировочной структуры исторического ядра Прокопьевска.

-

2. Архитектурно-планировочная ось проспекта Шахтёров - главной улицы линейного района -повторяет и усиливает исторически сложившуюся ось русла реки, проходящую в начале 20-го века через несколько градостроительных образований: (деревня Усяты, Прокопьевская, рабочий посёлок, станция Усяты), т.о., в 20-х гг. ХХ века к ней добавляются железная дорога, а затем автомагистраль.

-

3. Главная улица линейного района с 1936 года формируется только в южном направлении на

узком целике из-за отсутствия возможности капитального строительства на угленосной зоне.

Список литературы Формирование и специфика планировочной структуры линейного района Прокопьевска в 1925-2020 гг.

- Яворский, В.И. Земля Кузнецкая от древних эпох до наших дней / В.И. Яворский. - М.: Изд-во "Недра", 1973. - С. 7-10.

- Генеральный план города Прокопьевска Кемеровской области, г. Новосибирск, 2008 г. - http://www.pearlkuz.ru/34-city/263-generalnyj-plan-goroda.

- Геолого-промышленное описание Прокопьевского, Киселёвского и Афонинского районов / И.Д. Куташов, С.П. Венгржановский, Ю.Ф. Адлер, П.И. Бутов. - Новосибирск; Москва; Ленинград; Грозный: Государственное научно-техническое горно-геолого-нефтяное изд-во, 1934. - 122 с.

- Медведев, В. Сказания о мятежном городе / В. Медведев. Новосибирск, 2000. - 575 с.

- Захарова, И.В. Архитектурное наследие Кузбасса 1910-1930-х гг: материалы к своду памятников Кемеровской области / И.В. Захарова. - Кемерово: АРФ, 2005. - 104 с.

- ГАКО в г. Кемерово. ф. 1057, оп. 2, д. 14.

- Перцик, Е.Н. Город в Сибири / Е.Н. Перцик. - М.: Изд-во "Мысль", 1980.

- Битухеева, Г.Ф. Особенности планировочной структуры Прокопьевска / Г.Ф. Битухеева // Современные проблемы истории и теории архитектуры: материалы IV Всероссийской науч.-практ. конф.; СПбГАСУ. - СПб., 2018. - 226 с.

- В статье использованы материалы Прокопьевского городского краеведческого музея.

- Blinow, E. Die Rolle der Ernst-May-Gruppe bei der Bebauung sibirischer Städte / E. Blinow, V. Filippow // Die Alte Stadt. - 1996. - № 3. - S. 261-275.