Формирование экономической политики региона: материалистический подход

Автор: Полянская Н.М., Найданова Э.Б.

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Для полноценного, всестороннего понимания и повышения эффективности разрабатываемой и реализуемой на практике экономической политики региона необходимо глубокое теоретико-методологическое изучение данного явления. Известно, что практика деятельности различных институтов немыслима без применения теоретических положений, фундаментальных идей, принципов и концепций. В настоящее время, когда мировое сообщество развивается весьма и весьма стремительно, а внутри национальной экономики все более обостряется конкурентная борьба между регионами, субъектам управления всех уровней объективно необходимо обратиться к фундаментальным научным знаниям и именно на их базе обеспечивать управление макроэкономическими системами. В свою очередь, «подпитываемая» велением времени, историческими событиями, запросами общества, парадигма формирования экономической политики региона непрерывно дополняется, развивается, обеспечивая тем самым актуализацию важнейших научно-практических проблем и поиск путей их решения. В статье представлено видение сущностной природы экономической политики региона с точки зрения положений исторического материализма, рассмотрен характер реализации этих положений в условиях действующей общественно-экономической формации. Цель исследования состояла в определении возможностей понимания феномена экономической политики региона посредством материалистического подхода к общественной жизни. В работе использовались метод научных абстракций, системный подход, анализ и синтез, исторический и логический методы. Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод о том, что для более полного и всестороннего понимания сущности, структуры и перспектив формирования экономической политики региона, для устранения либо смягчения перманентного конфликта между производительными силами и социально-экономическими отношениями практика управленческой деятельности государства должна основываться на материалистическом понимании истории.

Экономическая политика, регион, экономика, общество, исторический материализм, государственное регулирование экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/142228347

IDR: 142228347 | УДК: 332.021

Текст научной статьи Формирование экономической политики региона: материалистический подход

Введение и новизна. Решающую роль в развитии любой территории играют социально-экономические факторы, представляющие собой движущие силы и основополагающие условия функционирования территории, как в качестве субъекта национальной хозяйственной системы, так и в роли участника мирохозяйственных связей.

Социально-экономические факторы воплощают свое действие в характере, темпах и результатах развития общества, в том числе, посредством формирования и реализации экономической политики в рамках конкретной территории.

Следует отметить, что в научных публикациях понятие экономической политики региона трактуется весьма разнообразно. Изучение и обобщение существующих подходов позволяет исследователю сформировать собственное видение какого-либо явления или процесса. Мы сразу подчеркнем, что будем рассматривать экономическую политику в контексте региона – субъекта Российской Федерации.

Методы/методика исследования. Главное предназначение экономики изложено в основном законе Российской Федерации: ст. 7 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [3].

Когда мы используем формулировку «экономическая политика региона», мы имеем в виду политику, разрабатываемую и проводимую региональными органами власти в целях управления подведомственной социально-экономической системой и регулирования экономического развития конкретного субъекта Федерации. Экономическая политика формируется с учетом, как общеизвестных макро- и микроэкономических закономерностей развития общества, накопленного опыта зарубежных государств, так и с учетом специфических условий и степени развитости институтов каждой страны и ее территорий (регионов, муниципальных образований). Следовательно, можем полагать, что экономическая политика региона – специально организованная деятельность региональных органов государственной власти и управления, отражающая общественный строй в государстве и экономическую структуру региона, определяемая соответствующими целями и интересами развития данной территории и обусловленная установленными институтами и имеющимися факторами производства.

На наш взгляд, наряду с прочими методами научного познания серьезным методологическим основанием для исследования парадигмы формирования экономической политики региона могут служить исторический и диалектический материализм. Несомненно, любая гуманитарная наука стремится ответить на вопрос о сущности и природе исследуемого объекта. Разобраться в том, что такое экономика и общество, – значит, выяснить, что здесь является первичным, главным и определяющим: духовное или материальное начало. В соответствии с решением этого вопроса возникают две прямо противоположные философско-исторические теории: идеалистическое и материалистическое понимание истории общества.

Исторический материализм рассматривает общество материалистически, как продукт взаимодействия людей, существующий и развивающийся по законам, которые поддаются научному анализу. Поскольку исторический материализм изучает общие законы развития человечества, взаимодействие различных сторон общественной жизни, деятельность людей в системе определенных социально-экономических отношений, очевидно, он выступает как теоретическая и методологическая база познания для социально-экономических наук.

В условиях глобализации, принимая во внимание всеохватывающее влияние глобального кризиса на политические, социальные, экономические, экологические и другие процессы, все более актуальными и востребованными становятся исследования, посвященные процессам формирования экономической политики на всех уровнях управления. Таким образом, возрастает практическое значение исторического материализма, его роль в разработке основ научного руководства территориями. Без материалистического понимания истории общества и экономики невозможно строго научное представление о мире в целом и невозможна разработка адекватной, действенной экономической политики, позволяющей эффективно достичь поставленных обществом целей своего развития.

Результаты исследования. Рассмотрим, каково соотношение исторического материализма с диалектическим.

Диалектический материализм – философская наука об общих законах, которым подчиняются все формы движения материи. Отсюда исторический материализм – это и есть диалектический материализм, примененный к анализу развития социальноэкономических систем и к процессу разработки и реализации экономической политики.

Человеку для того, чтобы научиться читать и писать, нужно знать алфавит и основы правописания. Для того чтобы научиться играть на музыкальном инструменте, нужно знать нотную грамоту и освоить основные навыки извлечения звуков. Для того чтобы овладеть наукой, нужно научиться пользоваться ее языком, который включает специальные понятия, термины, категории, в которых отражаются отдельные части, специфика исследуемого объекта и предмета. Каждая наука имеет свой объект и предмет исследования. Невозможно разобраться в том или ином объекте и предмете, не овладев понятиями той науки, которая его изучает.

Следовательно, и к социально-экономическим наукам нельзя подойти в полной мере научно, если не овладеть понятиями – категориями исторического материализма.

Методологией материализма человечество обязано великому немецкому экономисту К. Марксу, который в содружестве с Ф. Энгельсом сформировал основы 90

материалистического понимания истории (исторического материализма), внес неоценимый вклад в философию и методологию научного познания. Основные положения их теории остаются актуальными и востребованными и в настоящее время. Поэтому следует согласиться с исследователями, придерживающимися довода о том, что ядром, базисом материалистического понимания истории являются именно постулаты исторического материализма. С научным открытием социальной материи материализм был распространен также и на явления общественной жизни, стал философским учением, в одинаковой степени относящимся, как к природе, так и к обществу. Именно такой всеобъемлющий, «дополненный доверху» материализм и получил в науке название диалектического. Таким образом, представление о том, что вначале был создан диалектический материализм, а затем он был распространен на общество, глубоко ошибочно. Наоборот, только тогда, когда было создано материалистическое понимание истории, материализм стал диалектическим, но никак не раньше. Суть нового материализма по Марксу - в материалистическом понимании истории [6].

Экономические отношения, существуя независимо от воли и сознания людей, предопределяют интересы как целых групп людей, так и отдельных индивидов, определяют их сознание и волю, и, следовательно - модели их экономического мышления и поведения.

Практически все современные исследователи в области гуманитарных наук признают историческое существование первобытнообщинного, рабовладельческого, феодального, социалистического и капиталистического типов общественного хозяйства (общественно-экономических формаций).

Общественно-экономическая формация, согласно марксистской концепции исторического процесса, трактуется как исторически определенный тип общества [1]. Фундаментом каждой общественно-экономической формации служит некий способ производства, а производственные отношения образуют ее сущность. В то же время формация охватывает определенную надстройку, культуру, тип семьи, быт, общественные ценности и др. История общества - это процесс развития сменяющих друг друга в результате социальной революции первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, социалистической, капиталистической формаций

В отношении экономической политики региона действуют все положения материалистического учения об общественно-экономических формациях, т.к. регион и региональная хозяйственная система являются структурным элементом и неотъемлемой органической частью многоуровневой национальной хозяйственной системы [5].

Следует подчеркнуть, что формация как исторически определенное общество характеризуется следующим: каждая формация есть не механическое соединение различных общественных явлений, допускающее произвольные перемещения по божьей воле либо по воле человека. Общественно-экономическая формация – это единый и цельный «социально-хозяйственный организм», где все социально-экономические явления и процессы взаимодействуют на основе материальной жизни общества и имеют особые законы возникновения, функционирования, а также перехода в количественно и качественно другой «социально-хозяйственный организм».

Рассмотрим действие данного тезиса. Хозяйственная деятельность отдельно взятых домашнего хозяйства, предприятия, индивидуального предпринимателя в регионе характеризуется множеством различных явлений и процессов: у каждого из них имеются определенные ресурсы, потребности, виды деятельности, результаты и т.д.

Ресурсы, как правило, формируются из определенных источников – заработной платы работников, ренты, социальных трансфертов, прибыли предпринимателя, денежных дотаций предприятиям и др. Создание этих ресурсов происходит в ходе взаимодействия с другими участниками экономики и сопровождается различными количественно-качественными преобразованиями. Так, получение заработной платы сопряжено движением стоимости в экономике – работодатель (являющийся тоже хозяйствующим субъектом) из соответствующего внутрифирменного денежного фонда начисляет и выплачивает наемному работнику вознаграждение за его труд. Это вознаграждение исчисляется согласно нормам, установленным внешними и внутренними институтами, действующими на территории данного региона. Таким образом, в ходе перераспределительных процессов в рамках региона осуществляется переход стоимости из разряда фонда оплаты труда работодателя в количественно и качественно другой «социально-хозяйственный организм» – доход работника как субъекта домашнего хозяйства. Из этого дохода, согласно действующим нормам налогового законодательства, удерживается в установленном порядке налог на доходы физических лиц, зачисляемый в соответствующий местный бюджет.

Использование рентных источников формирования ресурсов так же предполагает движение и трансформацию материи: стоимость ресурса (земли, иной недвижимости, денежных вкладов) приносит ее владельцу определенный доход от непосредственной эксплуатации или от предоставления в аренду, а также приносит доход государству в виде налогов на имущество и на прибыль, взимаемых в установленном порядке.

Социальные трансферты – это тоже движение материи в виде стоимости: средства специальных внебюджетных фондов направляются на выплату пенсий, социальных 92

пособий гражданам, и здесь тоже происходит переход материи из разряда ресурсов централизованного денежного фонда в разряд дохода работника как субъекта домашнего хозяйства.

Прибыль предпринимателя – это так же материальная категория, представляющая собой прибавочный продукт, созданный в ходе воспроизводственного процесса. Прибыль выступает одним из главных источников собственных ресурсов предпринимателя, а также одним из основных источников формирования налоговых доходов регионального бюджета. В России в условиях действующего законодательства именно на уровне региона имеются максимальные полномочия и возможности регулирования параметров налогообложения прибыли организаций: к компетенции региональных органов власти в настоящее время отнесена 1/9 часть общей ставки налога на прибыль, и лишь 1/10 часть закреплена за федеральным правительством РФ [4].

Денежные дотации хозяйствующим субъектам – предоставление средств из соответствующих бюджетов (регионального или муниципальных) на финансирование деятельности предпринимателя, нуждающегося в господдержке. Согласно положениям Бюджетного кодекса РФ, дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования [2]. То есть строго целевого характера использования дотации не имеют, и в целом предприниматель, благодаря этим денежным средствам, покрывает свои временные материальные трудности. Как видим, здесь тоже происходит переход материи из разряда ресурсов централизованного денежного фонда в разряд дохода предприятия как субъекта региональной экономики. Далее эта материя трансформируется в источник покрытия расходов предпринимателя. В свою очередь, понесенные расходы в ходе воспроизводственного процесса принимают последовательно форму вновь созданной стоимости (произведенных продуктов и услуг).

Потребности различных субъектов сопровождаются движением материи. Так, для удовлетворения потребностей в пище и других благах субъекты домашнего хозяйства приобретают продовольственные и промышленные продукты в торговых структурах, занятых в региональной экономике. Здесь налицо все элементы материальной жизни общества: осуществление операций купли-продажи, т.е. движение стоимости, воплощенной в различных благах, от одних субъектов экономики – к другим. Аналогичные процессы происходят при осуществлении процессов заготовления сырья, обработки и переработки сырья при производстве продукции и услуг; при продаже готовой продукции и услуг, при реализации инвестиционных проектов, при потреблении всех видов ресурсов и т.п.

Всевозможные выражения материальной жизни общества происходят именно в русле той общественно-экономической формации, которая сложилась на данном историческом этапе в данном конкретном обществе.

Таким образом, понятие формации позволяет упорядочить и систематизировать на первый взгляд кажущийся «хаос» хозяйственной жизни общества, свести его к историческому ходу закономерно сменяющихся конкретных типов обществ: первобытнообщинного, рабовладельческого, феодального, социалистического и капиталистического.

Следует подчеркнуть, что роль государства различна на разных стадиях существования общественно-экономической формации, и, безусловно, государство, помогающее новым социально-экономическим отношениям оформиться и развиваться, объективно играет прогрессивную роль в истории. Одной из важнейших миссий государства, на наш взгляд, является устранение или хотя бы минимизация конфликта между производительными силами и социально-экономическими отношениями на каждом этапе исторического развития. Реализация данной миссии должная быть заложена в целеполагание и постановку задач экономической политики региона.

В практике деятельности региональных органов власти существенную помощь может оказать научно обоснованное формирование экономической политики. Именно научный подход позволяет определить ключевые цели, базовые принципы, методы, инструменты и механизмы координации и регулирования хозяйственной жизни различных субъектов региональной экономики, а также критерии и методики измерения и оценки социальной и экономической эффективности действий, предпринимаемых в рамках этой политики.

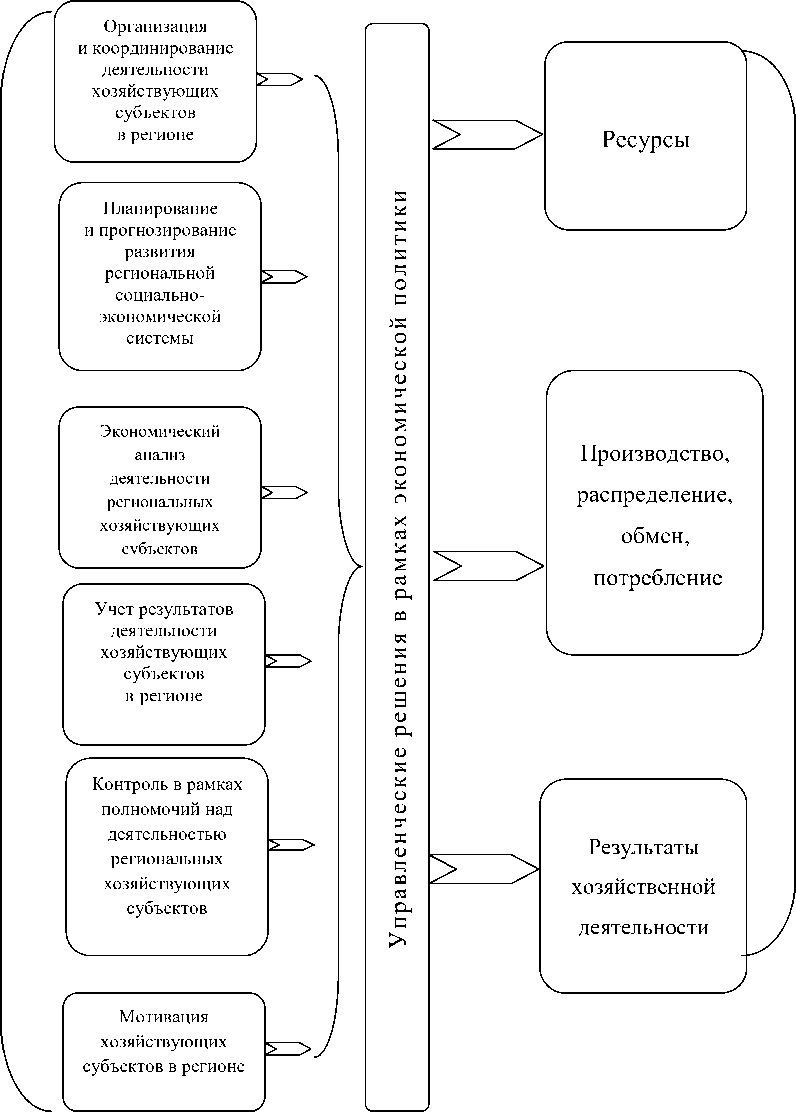

Поскольку политика – это комплекс действий управляющего характера, она состоит, как правило, из двух основных взаимозависимых субсистем (управляющей и управляемой), связанных между собой определенными взаимодействиями. Характер этих связей имеет все признаки и черты, присущие следующим функциям управления: организация и координирование, планирование и прогнозирование, анализ, учет, контроль, мотивация (рис.).

VO

R cd 2

cd 2

VO w cd

R

Рисунок. Взаимосвязь управляющей и управляемой субсистем на уровне региона

Преобладающая масса полномочий и ответственности за разработку и реализацию экономической политики региона возложена на управляющую субсистему – совокупность органов субфедеральной власти. Эти структуры выступают в роли основных субъектов экономической политики, в то время как различные хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории региона, являются второстепенными субъектами.

Именно управляющая субсистема задает вектор, импульсы и параметры будущего развития региона на каждом конкретном этапе, т. е. формирует определенный форсайт.

Особое, фундаментальное, значение при этом имеет постановка целей экономической политики региона. Цель - это то, к чему стремится субъект или объект, то, что необходимо осуществить. Цель представляет собой конечный результат, который субъект предполагает получить в результате своей деятельности, а также действий других субъектов или объектов.

Практика хозяйственной деятельности зарубежных государств, нашей страны и ее регионов свидетельствует о том, что управленческие решения, реализуемые в рамках проводимой экономической политики, не всегда приносят ожидаемые результаты. И причин здесь весьма много: это и бездействие субъектов управляющей субсистемы, а также халатное отношение их к своей работе, несвоевременное или неполное выполнение утвержденных мероприятий, некомпетентный подход к решению поставленных задач, коррупционная составляющая, техногенные, форс-мажорные факторы, нежелание управляемой субсистемы подчиняться решениям «сверху» и множество иных различных причин. Но следует отметить, что нередко причиной неудач в проведении экономической политики является неумение правильно сформулировать цели и задачи и определиться с приоритетами в достижении желаемой цели.

Во-первых, количество целей должно быть невелико, и каждую цель и соответствующие ей задачи необходимо «прикрепить» к определенному сроку. Это весьма важно для того, чтобы субъекты управляющей субсистемы смогли четко сконцентрироваться и сосредоточиться на достижении заданной цели посредством выполнения поставленных задач. «Размытые» сроки, как правило, не способствуют проведению эффективной политики.

Применительно к региональной экономической политике количество целей может составлять, на наш взгляд, не более 5-7 пунктов. Большее количество целей вызывает необходимость постановки большего количества задач, вследствие этого появляется избыток информации, возрастает излишняя ответственность, а для выполнения поставленных задач необходимы все большие и большие объемы ресурсов - финансовых, материальных, трудовых и других. Кроме того, большое количество целей «размывает» процесс управления, делает его неконкретным, неконцентрированным.

Цели региональной экономической политики в динамике могут корректироваться, дополняться - все зависит от того, как функционирует регион, как выполняются поставленные ранее задачи, как влияют условия внешней среды на характер хозяйствования в регионе, как формируется поведение хозяйствующих субъектов в сложившихся условиях и т.д. Цели – гибкое, но все-таки имеющее определенную статичность понятие, поскольку цель – это то состояние или результаты, которые ожидает получить управляющая субсистема в результате предпринимаемых управленческих мер в регионе.

Определенность сроков позволяет выработать и внедрить необходимые управленческие решения, не теряя сосредоточенности и не распыляя излишне ограниченные ресурсы.

Цели, которые ставит перед собой регион, должны быть конкретными и материально измеримыми, т.е. целеполагание следует сопровождать количественными характеристиками: например, добиться за год темпов прироста объема ВРП на 0,9%; обеспечить за год прирост средней заработной платы в регионе на 3,5%; добиться за 6 месяцев текущего года снижения уровня инфляции на 1,0%; обеспечить за три года уровень бюджетной самодостаточности в размере 70% и т.д. Таким образом, необходима конкретность целевых установок.

Цели обязательно должны быть адекватного масштаба: они должны требовать определенных усилий, но при этом быть реально достижимыми в условиях имеющегося ресурсного потенциала региона.

Для повышения эффективности экономической политики необходимо из числа поставленных целей определить ключевую цель – ту, серьезное стремление к которой поддерживает большинство всех остальных целей. Как правило, между многими целями есть связи, иногда возможно, что некоторые цели могут соперничать друг с другом, особенно в условиях ограниченных региональных ресурсов. Но почти всегда есть одна из целей, упорное стремление к которой, скорее всего, поможет добиться искомых результатов во всех областях социально-экономического развития региона.

Региону в качестве ключевой нужна та цель, которая в наибольшей степени поможет достичь остальные. Достижение ключевой цели косвенно, в той или иной мере позволит добиться остальных целей.

В практике, однако, может сложиться и так, что для достижения ключевой цели требуется достижение других в качестве промежуточного этапа или вспомогательного инструмента. Все зависит от конкретных региональных условий и качества функционирования хозяйствующих субъектов.

Цели экономической политики обязательно необходимо документально утверждать соответствующим нормативным правовым региональным актом.

Утвержденные цели целесообразно периодически инвентаризировать, оценивать их актуальность и необходимость на каждом конкретном этапе развития социально- 97

экономической системы региона. При этом периодичность пересмотра целей индивидуальна для каждого региона, она определяется региональной спецификой и зависит она от множества причин и обстоятельств, как объективного, так и субъективного характера.

Только при условии, что региональная управляющая субсистема заложила верную основу экономической политики, т.е. поставила конкретные, адекватные данному времени и месту цели и задачи, можно приступать к разработке плана и программ необходимых мер, утверждать управленческие решения, реализовывать соответствующие мероприятия, отчитываться в установленном порядке. При этом неизбежной будет постоянная связь региональной управляющей субсистемы с этими целями.

На современном этапе развития характер целей региональной экономической политики диктуется макроэкономическими условиями, институциональными, глобальными и другими факторами.

Вместе с тем, постараемся обозначить круг основных целей , которые в настоящее время актуальны и приоритетны для большинства субъектов РФ:

-

1) достижение устойчивого экономического роста (роста объема ВРП) в темпе 102105% в год;

-

2) достижение оптимального, безопасного показателя безработицы населения в регионе на уровне 5-6%;

-

3) стабилизация темпов инфляции в регионе на уровне 6-7% в год;

-

4) достижение сбалансированности консолидированного бюджета региона;

-

5) снижение уровня дотационности до заданного уровня (% финансовой помощи из федерального бюджета в общем объеме доходов консолидированного бюджета региона);

-

6) повышение степени продовольственной самодостаточности региона до заданного уровня (% обеспеченности основными продуктами питания к величине потребности по нормам питания).

Как видим, все цели материалистичны по своей сути, характеризуются качественными и количественными трансформациями материи во всех ее многообразных формах.

В отношении каждой из целей субъекты управляющей субсистемы формулируют и утверждают круг соответствующих задач, необходимых для достижения этих целей. Например, для достижения оптимального, безопасного показателя безработицы населения в регионе задачами могут быть определены оптимизация структуры занятости населения;

государственная поддержка малого и среднего бизнеса; развитие социальной, транспортной, рыночной инфраструктуры и т.д.

Для того чтобы обеспечить сбалансированность консолидированного бюджета региона, необходимо решить такие задачи, как снижение степени социальноэкономической дивергенции муниципальных образований; оценка и повышение налогового потенциала территорий региона; рационализация и секвестрование расходов всех бюджетов и т.д.

Чтобы добиться повышения степени продовольственной самодостаточности региона до заданного уровня, необходимо реализовать меры по обеспечению импортозамещения, по действенной поддержке деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в регионе и др.

Задачи экономической политики региона, как правило, направлены на организацию процессов регулирования таких важных направлений хозяйственной деятельности, как рынок труда, инвестиции, сбыт, финансы, инновации и др.

Регулирование рынка труда состоит в организации и проведении профессиональной подготовки и переподготовки кадров, в стимулировании самозанятости, в снижении неформальной занятости и предотвращении теневых операций, контроле над трудовой миграцией, демографическими процессами и др. Достижение безопасного уровня безработицы в регионе и обеспечение максимально возможного уровня занятости населения всегда влекут за собой снижение социальной напряженности, предотвращают криминализацию общества, способствуют повышению уровня качества жизни людей и тем самым повышают платежеспособный спрос, что в итоге влияет на структуру и динамику потребления.

Через регулирование инвестиций государство оказывает организованное воздействие на темпы и пропорции общественного воспроизводства в регионе, используя при этом финансовый и кредитно-денежный механизмы. Капитальные вложения осуществляются, как за счет федерального, субфедерального и местных бюджетов, так и за счет частных инвестиций, которые стимулируются с помощью налоговых льгот и других форм господдержки.

Система сбыта регулируется в регионе через государственные закупки (потребление для государственных и муниципальных нужд) и через потребительский кредит, который довольно широко развит в высокоразвитых странах. Использование потребительского кредита расширяет емкость рынка, поскольку стимулирует рост совокупного платежеспособного спроса.

Регулирование финансовой системы региона состоит в разработке мер по сбалансированию субфедерального и местных бюджетов, контролю над платежами по социальному страхованию, операциями на финансовом рынке (в пределах имеющихся полномочий) и др.

Государственное регулирование инновационной сферы позволяет поддерживать высокие темпы научно-технического прогресса, обеспечивать динамичное развитие региональной экономики. Государственные инвестиции в НИОКР позволяют стимулировать разработку и внедрение в практику хозяйствования современных технологий и техники, что способствует повышению производительности труда, снижению трудоемкости, повышению качества услуг и производимой в регионе продукции.

Какие бы цели и задачи экономической политики регион перед собой ни ставил, в условиях рыночных отношений все они так или иначе связаны с конкурентоспособностью, как на внутренних, так и на внешних по отношению к региону рынках.

Объективно рассуждая, можем с уверенностью сказать, что эти явления и процессы тесно взаимосвязаны между собой. Так, стабильный рост ВРП, достижение высокого уровня качества жизни населения, обеспечение стабильности цен на товары и тарифов на услуги, обеспечение эффективной системы налогообложения в регионе, достижение продовольственного обеспечения региона в нужных объемах обязательно будут способствовать повышению уровня конкурентоспособности региональной экономики, что в свою очередь влияет на дальнейшую экономическую динамику развития.

Выводы. Таким образом, при формировании экономической политики региона субъекты управляющей субсистемы должны неуклонно придерживаться тезиса о том, что главной движущей силой, необходимым условием существования людей и основой всей человеческой деятельности является производство материальных благ. Человечество всегда нуждается в производстве пищи, одежды, возведении жилища, создании объектов инфраструктуры и т. д., чтобы иметь возможность жить, причем жить с определенным удобством и комфортом. Более полному и оптимальному удовлетворению общественных потребностей способствует четко аргументированная и организованная деятельность субъектов государственной экономической политики, поэтому подготовку и реализацию всех ее этапов целесообразно осуществлять на научной основе. Регион имеет возможности формирования и распоряжения материально-финансовыми ресурсами для достижения поставленных целей и решения задач [7, с. 71]. Это обусловливает необходимость изменения управленческих воззрений на принципы формирования региональных 100

бюджетов, осуществления соответствующих мероприятий в системе государственного регулирования региональной экономики, в целях повышения социально-экономической эффективности разрабатываемой и проводимой политики.

Список литературы Формирование экономической политики региона: материалистический подход

- Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedu.ru/bigencdic/26883/ (дата обращения 29 апреля 2016 г.)

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15 апреля 2016 г.)

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 20 апреля 2016 г.)

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в действующей редакции) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 20 апреля 2016 г.)

- Полянская Н. М. Общественно-экономические формации: взгляд с позиций исторического материализма // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. [Электронный ресурс]. – URL: www.science-education.ru/120-16699 (дата обращения 29 апреля 2016 г.).

- Семенов Ю.И. Марксова теория общественно-экономических формаций и современность // Скепсис. – 1998. [Электронный ресурс]. –URL: http://scepsis.net/library/id_120.html (дата обращения 18 апреля 2016 г.)

- Шаралдаева И.А., Ващенко Е.В. Факторы влияния институциональной среды на развитие региона // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. – 2016. – № 1 (58). – С. 68-73.