Формирование элементов урожайности ячменя в зависимости от агротехники возделывания Орловской области

Автор: Горбатов П.А.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 5 (35), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные по разработке технологии возделывания ярового ячменя в условиях Орловской области. Установлено, что внесение различных видов удобрений повышает озерненность соцветия, массу зерна с одного растения, число зерен в колосе. Максимальная урожайность ячменя - 4,89 т/га была получена в варианте с внесением сидерата + 3 ц азофоски в условиях 2020 года. Внесение различных видов удобрений способствовало формированию высококачественного зерна, которое по всем показателям соответствует ГОСТу на пивоваренный ячмень.

Технология возделывания ячменя ярового, пивоваренный ячмень, урожайность ячменя, внесение удобрений

Короткий адрес: https://sciup.org/147242215

IDR: 147242215 | УДК: 633.16:631.52

Текст научной статьи Формирование элементов урожайности ячменя в зависимости от агротехники возделывания Орловской области

Введение. Важной задачей современного растениеводства Центрального региона России, в том числе и Орловской области, является увеличение производства биологически полноценного и экологически безопасного зерна. Являясь ценной продовольственной и фуражной культурой, ячмень в решении этой задачи занимает особое место. Площади под ним в Орловской области ежегодно составляют более 200 тыс. га и занимают до 25 % посевных площадей зерновых культур.

Ячмень - ценная продовольственная культура. Зерно его широко используется для приготовления круп (ячневой и перловой), ячменного кофе, а также для получения мальцэкстракта - продукта, необходимого в хлебопекарной, кондитерской, фармацевтической, лакокрасочной, текстильной и кожевенной промышленности. Зерно ячменя - основное сырье для пивоваренного производства.

Ячмень - одна из важнейших кормовых и технических культур. Основное количество зерна ячменя (около 70 %) в нашей стране идет на кормовые цели. Зерно ячменя (особенно в размолотом и дробленом виде) охотно поедают крупны рогатый скот, свиньи, овцы и птица. В 1 кг зерна ячменя содержится 100 г непереваримого белка и 1,28 корм. ед., что больше, чем в зерне овса и ржи. В зерне ячменя имеется полный набор незаменимых аминокислот. В белке содержится 2,5-2,9 % лизина, а в высокобелковых формах ячменя - до 4,0 %. В соломе ячменя почти в 3,5 раза больше непереваримого белка, чем в ржаной, и больше кормовых единиц, чем в соломе ржи, овса и пшеницы. Использование ячменя как компонента комбикормов способствует увеличению выхода продукции животноводства.

Благодаря своим биологическим особенностям ячмень является хорошим компонентом в наборе культур полевого севооборота. Он более экономно расходует влагу на образование сухого вещества, отличается сравнительно коротким вегетационным периодом и, следовательно, рано освобождает занятые площади. Ячмень широко используют как надежную страховую культуру при необходимости пересева озимых культур [3, 6, 7 ].

Зерно ячменя обладает высокими кормовыми качествами и широко применяется как концентрированный корм для всех видов сельскохозяйственных животных, особенно для свиней. В среднем зерно содержит (в %): воды - 13, золы - 2,8, белка - 12, клетчатки - 5,5 БЭВ - 64,4 и жира - 2,1 [1,5 ].

Из стекловидного и крупнозерного ячменя изготовляют перловую и ячневую крупу. Мука в чистом виде вследствие невысоких качеств клейковины малопригодна для выпечки хлеба: хлеб получается слабо-пористый, низкий, быстро черствеет. Ячменную муку добавляют при выпечке ржаного и пшеничного хлеба (10-15 %).

Зерно используют также для изготовления заменителей кофе, солодовых экстрактов. Большое значение оно имеет в пивоваренном производстве. Особенно ценным сырьем для приготовления пивного солода являются двурядные ячмени, обладающие крупным и выровненным зерном с низким содержанием белка (9-12,5 %), с пониженной пленчатостью (8-10 %) и высокой энергией прорастания (не менее 95 %).

Ячменная солома - хороший грубый корм, охотно поедаемый скотом в запаренном виде. В южных районах ячмень иногда используют на зеленый корм и сено в смесях с викой, чиной, горохом и другими культурами [2, 4 ].

Цели и задачи исследования. Цель работы заключается в изучении эффективности внесения сидератов и минеральных удобрений и их влияния на плодородие темно-серой лесной почвы, на продуктивность и качество ячменя.

Задачи исследований:

-

1. Изучить влияние минеральных удобрений и сидератов на агроэкологическое состояние темно-серой лесной почвы.

-

2. Изучить рост, развитие и продуктивность растений ячменя в связи с условиями корневого питания.

-

3. Установить влияние различных видов удобрений на урожайность ячменя.

-

4. Определить качество зерна ячменя.

Объекты и условия проведения исследований.

Исследования проводили в 2020-2021 годах в НОПЦ «Интеграция» Орловского района Орловской области.

Объектом исследований является сорт ячменя Скарлет.

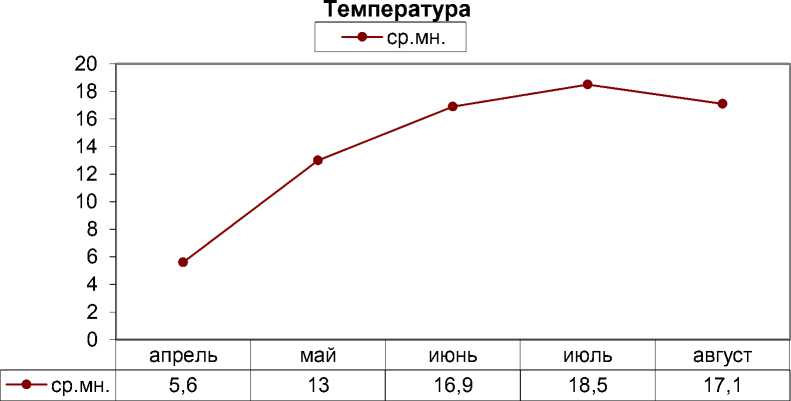

Погодные условия за годы проведения исследований были неодинаковые, наблюдались значительные колебания средних температур воздуха и атмосферных осадков.

2020 год был благоприятным для возделывания ячменя.

2021 год был менее благоприятным для возделывания культуры.

Рисунок 1 – Температура воздуха в годы проведения исследований

Рисунок 2 – Осадки в годы проведения исследований

Агрохимические анализы почв приведены в таблице 1

Таблица 1 – Агрохимические показатели почвенного плодородия под опытом

|

Глубина взятия образца, см |

Гранулометрический состав |

Гумус, % |

рН сол. |

Подвижные элементы, мг/100 г |

|

|

Р 2 О 5 |

К 2 О |

||||

|

0-20 |

средний суглинок |

4,3 |

5,4 |

9,4 |

11,5 |

|

20-40 |

то же |

3,9 |

5,1 |

8,2 |

9,8 |

Анализируя показатели таблицы 1, следует отметить, что в пахотном слое содержится максимальное количество элементов плодородия. Количество гумуса составило 4,3 %. Обеспеченность фосфором средняя, калием – повышенная. Реакция среды слабокислая, 5,4 .

С глубиной содержание гумуса уменьшается (3,9 %), количество фосфора и калия остается постоянным. На глубине 80-100 см находится материнская почвообразующая порода (лессовидный суглинок).

Методика проведения эксперимента . Предшественник ячменя – озимая пшеница. После уборки озимой пшеницы проводили лущение стерни ЛДГ-10, а затем – культивацию КПС-4 на 5-6 см. В качестве пожнивной культуры сеяли рапс яровой зернотравяной сеялкой СЗТ-3,6 с нормой высева 12 кг/га (варианты 3, 4). Осенью после окончания вегетации сидерата проводили вспашку на глубину 23-25 см. На всех четырех вариантах проводили вспашку в 3-ей декаде сентября. Весной обработку почвы начинали с боронования зяби средними боронами БЗСС-1,0. Затем вносили 3 ц азофоски (варианты 2, 4). За 2 недели до посева семена протравливали препаратом Максим 1,5 кг/т. Посев ячменя проводили в оптимальные сроки – 3-я декада апреля СЗУ-3,6. Убирали ячмень прямым комбайнированием при влажности зерна 18-22 %.

В схему опыта входило 4 варианта.

Без удобрений (контроль).

N39P57K57.

Сидерат (по фактической массе).

Сидерат (по фактической массе) + N39P57K57.

Опыт заложен в трехкратной повторности по каждому варианту при систематическом их расположении. Учетная площадь делянки 2000 м 2 .

В период вегетации проводили сопутствующие наблюдения, исследования и учеты:

фенологические наблюдения по методике Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур;

структуру урожая, включая число растений, продуктивных и непродуктивных стеблей, число колосков и число зерен в колосе. Массу 1000 семян определяли по ГОСТу 10842-76.

В почвенных образцах определяли количество воздушно-сухих и водопрочных агрегатов по Долгову С.И. и Бахтину П.У.

Качество ячменя определяли по общепринятым методикам в Государственной хлебной инспекции в г.Орле.

Учет урожая проводили сплошным методом. Урожайность ячменя приведена к стандартной влажности: зерно – 14 %, солома – 16 %.

Результаты исследований. Наблюдения за развитием растений ярового ячменя сорта Скарлет представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Фенологические наблюдения в 2020 году

|

Дата посева |

Дата наступления фаз развития растений |

Число дней прохождения фаз |

|||||

|

Всходы |

Кущение |

Трубкование |

Колошение |

Созревание |

Всходы – колошение |

Всходы – созревание |

|

|

28.04 |

12.05 |

25.05 |

08.06 |

22.06 |

05.08 |

51 |

96 |

На длительность межфазных периодов существенное влияние оказывает сумма среднесуточных активных температур. При ее увеличении длительность периодов увеличивается, при снижении – уменьшается.

Продолжительность периодов «всходы – кущение» составила 13 дней, «кущение – выход в трубку» – 13 дней, «выход в трубку – колошение» – 15 дней, «колошение – созревание» – 44 дня.

В опыте установлено положительное влияние различных видов удобрений на рост и развитие ячменя (табл. 3).

Это влияние начинало проявляться с фазы выхода в трубку. В дальнейшем рост растений проходил наиболее интенсивно на варианте с внесением сидерата + 3 ц азофоски (вариант 4).

Таблица 3 – Высота растений ячменя при внесении в почву различных видов удобрений в среднем за 2020-2021 гг. года по фазам вегетации, см

|

Фазы вегетации |

Варианты опыта |

||||||

|

Контроль |

3 ц азофоски |

сидерат |

сидерат + 3 ц азофоски |

||||

|

см |

± к контролю |

см |

± к контролю |

см |

± к контролю |

||

|

Всходы |

10,5 |

11,2 |

0,7 |

12,0 |

1,6 |

12,8 |

2,4 |

|

Кущение |

17,9 |

20,7 |

2,8 |

20,1 |

2,2 |

22,3 |

4,4 |

|

Выход в трубку |

34,1 |

39,6 |

5,5 |

40,7 |

6,6 |

43,7 |

9,6 |

|

Колошение |

61,5 |

71,8 |

10,3 |

73,8 |

12,3 |

78,6 |

17,1 |

Разные виды удобрений оказали положительное влияние на изменение элементов структуры урожая. Данные по структуре урожая представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Изменение структуры урожая ячменя в зависимости от различных видов удобрений в среднем за 2020-2021 гг.

|

Вариант |

Число продуктивных стеблей, шт./м2 |

Масса зерна в колосе, г |

Число зерен в колосе, шт. |

|

1 |

367 |

0,76 |

18,8 |

|

2 |

398 |

0,84 |

19,5 |

|

3 |

387 |

0,82 |

19,2 |

|

4 |

419 |

0,88 |

19,7 |

Продуктивная кустистость увеличилась от внесения различных видов удобрений в 1,1 раза по сравнению с контролем.

Большое влияние различные удобрения оказали на такие показатели, как число зерен в колосе и масса зерна в колосе. Наибольшие показатели были отмечены в варианте 4 соответственно 19,7 шт. и 0,88 г против 18,8 шт. и 0,76 г на контроле.

Урожайность ячменя сорта Скарлет представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Урожайность ячменя сорта Скарлет

|

№ п/п |

Варианты |

Урожайность, т/га |

Прибавка к контролю, т |

||

|

2020 г. |

2021 г. |

средняя за 2 года |

|||

|

1 |

Контроль – без удобрений |

2,94 |

2,86 |

2,90 |

— |

|

2 |

N 39 P 57 K 57 |

3,76 |

3,58 |

3,67 |

0,77 |

|

3 |

сидерат |

4,25 |

4,02 |

4,14 |

1,24 |

|

4 |

сидерат + N 39 P 57 K 57 |

4,89 |

4,67 |

4,78 |

1,88 |

|

НСР 05 |

0,21 |

0,20 |

|||

В среднем за 2 года исследований урожайность на контроле составила 2,99 т/га (табл. 4). Внесение 3 ц азофоски под предпосевную культивацию обеспечивало получение прибавки урожая зерна 0,77 т/га.

Максимальная урожайность ячменя – 4,89 т/га, была получена в варианте с внесением сидерата + 3 ц азофоски в условиях 2020 г.

Удобрения – один из главных факторов воздействия как на величину, так и на качество урожая пивоваренного ячменя. Показатели качества зерна ячменя в зависимости от видов удобрений приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели качества зерна ячменя в зависимости от видов удобрений в 2020 г.

|

a 5 С a Ct |

о О i_ О _ т Z го 5 О 5 О ф го о |

1-о о 1го т I ф С |

1- ф СП ZT |

1 i о. ” Ф о О о. о о. с |

ю 8^ о °., с л О Н Ф о Z о g Z X |

о ф ш |

X га го со |

1— о I I ф го го со |

Засорен ность |

|

|

5 g 81 |

СО ф 8 i « g СО с |

|||||||||

|

1 |

47,2 |

7,4 |

светложелтый |

96,2 |

98,5 |

9,7 |

ячменносоломенный |

не обнаружено |

0,5 |

0,3 |

|

2 |

49,5 |

7,5 |

светложелтый |

96,9 |

98,3 |

10,4 |

ячменносоломенный |

не обнаружено |

0,5 |

0,3 |

|

3 |

50,3 |

7,7 |

светложелтый |

97,1 |

98,8 |

10,1 |

ячменносоломенный |

не обнаружено |

0,5 |

0,4 |

|

4 |

49,2 |

7,5 |

светложелтый |

96,6 |

98,6 |

10,0 |

ячменносоломенный |

не обнаружено |

0,5 |

0,4 |

Проведенные исследования позволили установить, что в условиях НОПЦ «Интеграция» Орловского района на темно-серой лесной почве дозы удобрений N39P57K57 (вариант 2), внесение сидерата (вариант 3) и сидерата + 3 ц азофоски (вариант 4) способствовали формированию высококачественного зерна, которое по всем показателям соответствует ГОСТу на пивоваренный ячмень.

Выводы

-

1. Внесение различных видов удобрений повышает озерненность соцветия

-

2. Максимальная урожайность ячменя – 4,89 т/га была получена в варианте

с внесением сидерата + 3 ц азофоски в условиях 2020 года.

-

3. Внесение различных видов удобрений способствовало формированию

ячменя, массу зерна с одного растения, число зерен в колосе.

высококачественного зерна, которое по всем показателям соответствует ГОСТу на пивоваренный ячмень.

Список литературы Формирование элементов урожайности ячменя в зависимости от агротехники возделывания Орловской области

- Агротехнологии зерновых и технических культур в Центральном Черноземье / В.А. Федотов [и др.] Воронеж, 2004. 154 с.

- Беляков И.И. Ячмень в интенсивном земледелии. М.: Росагропромиздат, 1990. 175 c.

- Внукова М., Титова Е. Производство пивоваренного ячменя в Орловской области // Зерновое хозяйство. 2006. № 7. С. 14-16. EDN: HVLBIL

- Вьюгина Г., Вьюгин С. Формирование урожайности ячменя при разных уровнях интенсификации земледелия // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2004. № 5. С. 27-29. EDN: PHVMAJ

- Корнилов И., Сальников М., Пивоваров И. Обработка почвы и предшественник под ячмень в ЦЧЗ // Зерновое хозяйство. 2007. № 6. С. 12-13.

- Мельник А. Биологизированная технология - залог получения высокого урожая ячменя // Земледелие. 2008. № 5. С. 22-23. EDN: JULFWR

- Пестряков А., Габибов М. Урожай и качество зерна ячменя Зазерский 85 в зависимости от доз азотных удобрений // Агрохимия. 2005. № 9. С. 80-82.