Формирование эмоциональной устойчивости военнослужащих, проходящих службу в экстремальных условиях

Автор: Грицаенко С. В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 6-1 (105), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются теоретические подходы к пониманию феномена эмоциональной устойчивости в современной психологической науке. Также в ней описываются результаты экспериментального исследования по изучению и формированию эмоциональной устойчивости у военнослужащих. Проведенное исследование подтвердило важность формирования эмоциональной устойчивости у военнослужащих, проходящих службу в экстремальных условиях, и выявило эффективные методы для ее развития в стрессовых условиях.

Эмоции, эмоциональная устойчивость, военнослужащие, экстремальные условия, формирование эмоциональной устойчивости

Короткий адрес: https://sciup.org/170210602

IDR: 170210602 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-6-1-216-222

Текст научной статьи Формирование эмоциональной устойчивости военнослужащих, проходящих службу в экстремальных условиях

Наиболее экстремальным видом профессиональной деятельности является профессия военного. В условиях боевых действий или выполнения сложных задач на передовой военнослужащие сталкиваются с риском для жизни, необходимостью принимать быстрые решения и взаимодействовать с различными группами людей в условиях ограниченного времени и ресурсов. Данные факторы могут вызывать сильные эмоциональные реакции: страх, тревогу, агрессию. Справляться с перечисленными реакциями военнослужащим помогает эмоциональная устойчивость.

Значимость эмоциональной устойчивости также отмечается и в нормативных документах. Так, согласно Приказу Министерства обороны РФ от 31 октября 2019 г. № 640 «Об утверждении Инструкции об организации и проведении профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах РФ», «профессионально важными качествами, подлежащими изучению в ходе проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору, оценка которых позволяет прогнозировать успешность военнопрофессиональной деятельности, являются: … психологические особенности личности; свойства нервной системы и психомоторики; устойчивость поведения личности (наличие или отсутствие склонности к девиантному поведению)» [2]. Другими словами, эмоциональная устойчивость является официально признанным критерием для оценки военнослужащих.

Сегодня в современной психологической науке не сложилось единого мнения к пониманию понятия «эмоциональная устойчивость». К изучаемому феномену существуют различные подходы. Так, М.И. Дьяченко и В.А. Пономаренко в своей работе выделяют четыре [4, 8].

В рамках первого подхода эмоциональная устойчивость трактуется как проявление волевых процессов. Об этом писали такие ученые, как В.И. Евдокимов, Ю.Н. Кулюткин, В.Л. Мирошин, К.К. Платонов, Е.А. Плетниц-кий, Е.А. Кусакина, В.М. Писаренко. Они определяют эмоциональную устойчивость в качестве способности управлять возникающими чувствами в процессе выполнения деятельности. Проще говоря, человек, который обладает развитой волей, может совладать и со своими эмоциями. Однако, не все ученые согласны с данным мнением. М.И. Дьяченко и ряд других авторов придерживаются позиции, что сводить эмоциональную устойчивость к прямой зависимости от волевых процессов нельзя [4].

Согласно второму подходу (Л.М. Аболин, П.К. Анохин, П.Б. Зильберман, М.И. Дьяченко, Р. Лазарус, В.А. Пономаренко, О.А. Сиротин, С.В. Субботин), эмоциональная устойчивость является интегративным свойством личности, сочетающим эмоциональные, волевые, интеллектуальные и мотивационные компоненты [3]. Такое комплексное понимание позволяет более глубоко оценить, как человек справляется с трудностями и стрессо- выми ситуациями. Все элементы взаимосвязаны и влияют друг на друга.

Наиболее близка нам именно эта позиция. Сторонники второго подхода, на наш взгляд, более полно отражают суть рассматриваемого понятия. Они доказывают сложность психической деятельности и взаимосвязь между её элементами. Подход, который рассматривает эмоциональную устойчивость как интегративную систему, предполагает, что она формируется в результате взаимодействия различных психологических процессов и особенностей личности. В целом, можно сказать, что такое понимание эмоциональной устойчивости подчеркивает ее многогранность и значимость.

Представители третьего подхода (биологического) утверждают, что «эмоциональная устойчивость обуславливается особенностями темперамента, силой нервной системы по отношению к возбуждению и торможению, подвижностью нервных процессов» [7]. Также на данное качество оказывают влияние гены индивида. Они определяют, насколько он подвержен стрессу, тревоге или депрессии. Данного подхода придерживались Ю.М. Блудов, В.Д. Небылицын, Н.Ф. Петрова, К.М. Гуревич, Е.В. Сойко и др. Таким образом, биологический подход акцентирует внимание на том, что эмоциональная устойчивость не является только результатом социальных или психологических факторов. Она имеет глубокие корни в биологических и физиологических аспектах человека.

Представители четвертого подхода (А.В. Алексеев, А.Е. Ольшанников, О.А. Черникова и др.) исследуют эмоциональную устойчивость во взаимосвязи с самим эмоциональным процессом в сложной для человека ситуации, уделяя особое внимание его качествам и свойствам. Другими словами, представители рассматривают, как эмоциональная устойчивость проявляется в процессе переживания эмоций, как человек реагирует в различных ситуациях.

Рассмотренные подходы, бесспорно, отличаются. Исследователи по-разному определяют содержательные аспекты феномена. Однако, они все сходятся в одном: эмоциональная устойчивость позволяет человеку сохранять работоспособность в стрессогенных условиях деятельности, минимизирует негативное воз- действие внешних факторов, стабилизирует внутреннее состояние. Особенно это важно для военнослужащих, проходящих службу в экстремальных условиях.

Действия в условиях выполнения боевых задач или в каких-либо сложных ситуациях могут создавать угрозу для жизни и требуют от военнослужащего высокой психологической устойчивости, стойкости, инициативы и дисциплины. Как отмечает Е.А. Ермолова, «длительное пребывание в зоне боевых действий является одним из главных психотравмирующих факторов, который приводит к снижению нервно-психической устойчивости, психологическим срывам, дезорганизует боевую деятельность, блокирует доступ к имеющимся резервам организма и, как следствие, вызывает психогенные расстройства и отклоняющееся поведение у военнослужащих» [5].

О.Н. Тузова, в свою очередь, отмечает, что «военно-профессиональная деятельность отличается от других видов социальной деятельности: она связана с особыми, экстремальными условиями или ситуациями, что обусловливает необходимость адаптации военнослужащих рядового состава к деятельности в измененных условиях» [9]. По мнению автора, «экстремальные условия деятельности характеризуются постоянным действием интенсивных экстремальных факторов, которые могут представлять потенциальную опасность, при этом негативные функциональные состояния выражены сильно, деятельность реализуется с подключением резервных буферных возможностей» [9].

В данном определении акцент сделан на наличии систематического воздействия стрессоров, которые могут варьироваться от физических (высокая температура, шум) до психологических (высокая степень ответственности, необходимость быстрого принятия решений). Упоминание о резервных буферных возможностях говорит о том, что в экстремальных условиях необходимо использовать дополнительные ресурсы для поддержания работоспособности. Сюда относятся и психологические ресурсы.

У военнослужащих, прошедших «горячие точки», могут возникать и специфические особенности эмоционального состояния - состояние ожидания, вызванное, прежде всего, осознанием опасности для жизни и здоровья в моменты бездействия, а также состояние боевого возбуждения, вызванное в условиях активной служебной деятельности. Находясь в условиях боевых действий, военнослужащие вынуждены пребывать в ситуациях, требующих от них мобилизации всех внутренних ресурсов и возможностей организма. В связи с этим, формируется высокая степень личностного развития, характеризующаяся способностью контролировать субъективные эмоциональные реакции, брать за них ответственность, сдерживать или проявлять в нужный момент. Эмоциональная зрелость личности -это определенный уровень развития взрослой личности, который характеризуется открытостью к эмоциональному опыту, осознанием своих чувств и ответственностью за них, развитой эмоциональной сферой и устойчивостью к эмоциям, а также способностью адекватно проявлять и выражать свои чувства в различных ситуациях.

В условиях боевых действий военнослужащие могут испытывать сильный стресс, страх, напряжённость, переутомление, невротические состояния, апатию, неуверенность в себе и другие негативные эмоции. Эмоциональная устойчивость помогает им сохранять концентрацию, действовать эффективно и поддерживать моральный дух как свой, так и своих товарищей.

А.Л. Злотников проводил исследование особенностей эмоциональной устойчивости военнослужащих [6]. Он выявил три качественно разных уровня эмоциональной устойчивости (высокий, средний и низкий) и основные стресс-факторы, влияющие на этот уровень (постоянный контроль, дефицит времени, ограниченность пространства, отрыв от семьи, повышенная требовательность, опасность, внезапность, неопределенность, неизвестность). Кроме того, ученый подробно охарактеризовал представленные уровни.

Военнослужащие с высоким уровнем устойчивости характеризуются низким и частично средним уровнями эмоционального возбуждения, низким уровнем личностной тревожности, высоким и частично средним уровнями активности, работоспособности, средним уровнем мотивации, высоким и частично средним уровнем интеллектуальной лабильности, большой и частично средней силой нервной системы.

Военнослужащие со средним уровнем эмоциональной устойчивости характеризуются средним и частично низким уровнями эмоционального возбуждения, личностной тревожности, активности, работоспособности, средним уровнем мотивации, средним и частично низким уровнями интеллектуальной лабильности, средней и частично большой силой нервной системы.

Для военных, отнесенных к низкому уровню, характерны средний и частично высокий уровень эмоционального возбуждения, средний уровень личностной тревожности, низкий и частично средний уровень активности, работоспособности, средний уровень интеллектуальной лабильности, средняя и частично малая сила нервной системы.

Таким образом, А.Л. Злотниковым установлено, что динамика эмоциональной устойчивости в особых условиях деятельности зависит от сформированности ее уровней и характеризуется динамикой её структурных компонентов.

На основании всего вышеизложенного, было проведено экспериментальное исследование. Перед собой мы поставили следующую гипотезу: специально разработанная программа, направленная на развитие навыков управления эмоциями, стрессом и адаптации к изменяющимся условиям службы, основанная на принципах комплексности и много-уровневости, практической направленности, непрерывности, учета индивидуальнопсихологических особенностей, интеграции в общую систему боевой подготовки, способствует повышению уровня сформированности эмоциональной устойчивости у военнослужащих, проходящих службу в экстремальных условиях.

Исследование проводилось на базе Войсковой части г. Мурманск. Участие приняли 30 военнослужащих. В процессе работы использовали методики: опросник «16факторный личностный опросник» Р.Б. Кет-телла, методика измерения стрессоустойчиво-сти Холмса-Раге, многоуровневый опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермя-нин).

На констатирующем этапе исследования было выяснено, что все военнослужащие достаточно эмоционально устойчивы и имеют удовлетворительные адаптационные способ- ности. По итогам диагностики по Р.Б. Кеттеллу преобладает высокий уровень эмоциональной стабильности. Эти мужчины обладают эмоциональной зрелостью, устойчивостью и спокойствием. Они способны приспосабливаться даже при психических расстройствах. Кроме того, у военнослужащих с таким уровнем наблюдается высокая работоспособность и выраженная способность к соблюдению моральных и этических норм. Они спокойно могут работать в команде и четко выполнять поставленные задачи без повышенной тревожности.

Преобладающим уровнем стрессонапол-ненности по методике Холмса-Раге является низкий. У этих военнослужащих относительно спокойный период жизни, разрушительные для психики стрессы отсутствуют.

По методике «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина преобладает группа удовлетворительной адаптации. Эти лица, как правило, обладают средним уровнем эмоциональной устойчивости. Их поступки во многом зависят от внешних условий среды.

Таким образом, исходя из полученных данных по всем методикам, можно сделать следующие выводы. В целом, все военнослужащие достаточно эмоционально устойчивы и имеют удовлетворительные адаптационные способности. Важно также выделить некоторые различия в уровнях сформированности эмоциональной устойчивости у военнослужащих, проходящих службу в экстремальных условиях, и у военнослужащих, работающих в спокойной обстановке. Испытуемых с низким уровнем устойчивости, адаптации и стрессо-наполненности, работающих в спокойной обстановке, больше. Вследствие сказанного целесообразно проводить психологическую работу с испытуемыми экспериментальной группы, направленную на формирование эмоциональной устойчивости.

На основании результатов диагностики была разработана и апробирована специальная программа. В апробации принимали участие респонденты экспериментальной группы. Целью программы являлось формирование у военнослужащих, проходящих службу в экстремальных условиях, эмоциональной устойчивости.

Данная программа направлена на развитие навыков управления эмоциями, стрессом и адаптации к изменяющимся условиям службы. Она включает в себя 9 тренинговых занятий: «Вводное занятие» (формирование понимания понятия «эмоциональной устойчивости» и ее значимости для военнослужащих), «Стресс и его влияние на организм» (изучение природы стресса и его влияния на физическое и психическое здоровье, снижение уровня стресса), «Управление эмоциями» (формирование умений и навыков распознавать и управлять своими эмоциями), «Регуляция поведения» (формирование способов регуляции собственного поведения), «Релаксация» (проведение релаксационных упражнений после практических занятий в обстановке, приближенной к боевой, осознание, нахождение и снятие мышечных зажимов; определение и снятие излишнего напряжения), «Боевой дух» (формирование особой организации боевого сознания у военнослужащих), «Правильная стратегия» (привитие ко-пинг-действий для использования их в самых различных ситуациях), «Герои» (формирование эмоциональной устойчивости через изучение поведенческих образцов известных героев), «Эмоциональный щит» (развитие эмоциональной устойчивости, обучение военнослужащих методам формирования и использования эмоционального щита для защиты от негативных эмоций и стресса в сложных ситуациях).

Основополагающие принципы проведения программы:

-

1. Комплексность и многоуровневость воздействия. Работа осуществляется на физиологическом (дыхательные техники), когнитивном (развитие позитивного мышления) и поведенческом уровне (формирование конструктивных копинг-стратегий).

-

2. Учет индивидуально-психологических особенностей военнослужащих, включающая диагностику исходного уровня эмоциональной устойчивости, учет опыта службы и предыдущего опыта пребывания в экстремальных ситуациях.

-

3. Практическая направленность – приоритет практических навыков над теоретическими знаниями.

-

4. Непрерывность и устойчивость результатов. Важно регулярно тренировать эмоциональную устойчивость, интегрировать навыки

-

5. Интеграция в общую систему боевой подготовки. Тренинговая программа согласована с другими элементами военной подготовки, включая элементы психологической подготовки в тактические учения. Необходимо взаимодействие психологов с командным составом для формирования единого понимания важности психологической устойчивости.

саморегуляции в повседневную деятельность, поддерживать достигнутый уровень.

Исходя из специфики служебной деятельности военнослужащих, психологу важно учитывать ряд факторов, которые могут затруднять реализацию полного спектра профилактических и психокоррекционных мероприятий:

-

- высокая служебная занятость: военнослужащие часто работают в условиях, где часы службы могут варьироваться, включая ночные смены и выходные, что ограничивает возможность участия в регулярных психокоррекционных мероприятиях;

-

- психологические нагрузки: высокий уровень стресса из-за сложных условий службы;

-

- недостаток специалистов: в некоторых военных частях может не хватать квалифицированных психологов;

-

- в некоторых военных кругах существует предвзятое отношение к психологической помощи, это может мешать военнослужащим обращаться за поддержкой;

-

- поскольку каждая служба уникальна, важно разрабатывать индивидуальные программы, которые могут быть адаптированы под конкретные условия и графики военнослужащих;

-

- разработка краткосрочных, но интенсивных тренингов и семинаров, которые можно проводить в течение нескольких часов или даже в формате «выездных» мероприятий.

Военные психологи должны применять системный подход к организации мероприятий по формированию и поддержанию положительного психического состояния военнослужащих. Рекомендуется проводить как индивидуальные сессии для выявления личных проблем и потребностей военнослужащих, так и групповые занятия по обучению техникам саморегуляции.

На контрольном этапе эксперимента было вновь проведено исследование уровня эмоциональной устойчивости. При этом применялись те же методики, что и на констатирующем этапе.

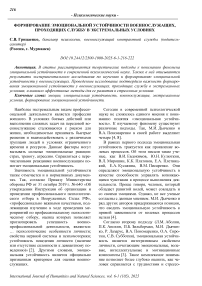

По итогам, изменения произошли только в экспериментальной группе. Высокое значение эмоциональной устойчивости по опроснику Р.Б. Кеттелла теперь выявлено у респондентов на 7% больше. Военнослужащих, которые имеют среднюю устойчивость, стало меньше. В контрольной группе изменений не выявлено (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительные данные уровней эмоциональной устойчивости военнослужащих на кон

статирующем и контрольном этапах эксперимента

(по опроснику «16-факторный личностный опросник» Р.Б. Кеттелла), %

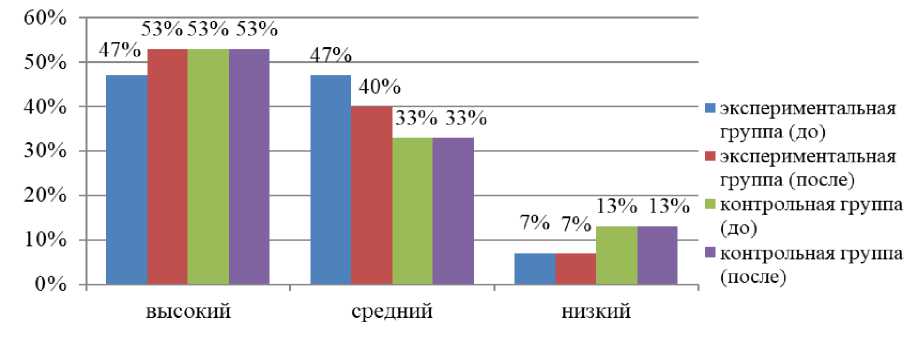

Результаты стрессонаполненности по методике измерения стрессоустойчивости

Холмса-Раге не показали значительных изменений ни в одной из исследуемых групп. Дан- ное наблюдение может быть обусловлено факторами, связанными со спецификой самой методики (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительные данные уровней стрессонаполненности на констатирующем и контроль

ном этапах эксперимента

(по методике измерения стрессоустойчивости Холмса-Раге), %

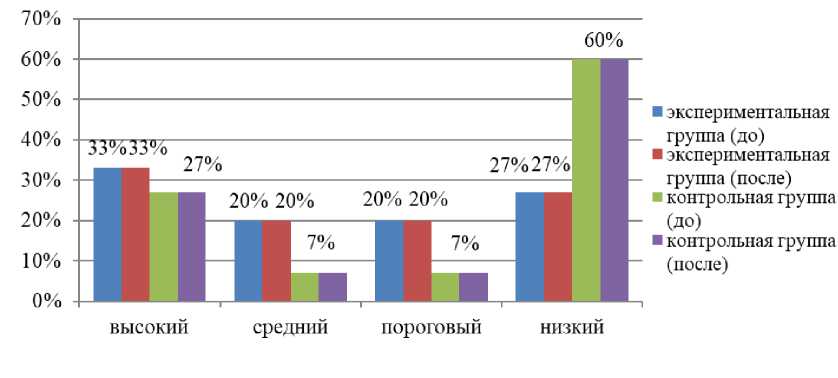

По результатам контрольной диагностики по методике А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина результаты улучшились так- же на 7%. Заниженная адаптация теперь выявлена всего у 7% респондентов. В контрольной группе изменений не выявлено (рис. 3).

■ экспериментальная группа (до)

■ экспериментальная группа (после)

■ контрольная группа (До)

■ контрольная группа (после)

Рис. 3. Сравнительные данные уровней адаптации военнослужащих на констатирующем этапе

исследования

(по методике «Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина), %

Согласно статистической обработке полученных данных по трем методикам по критерию Фишера с заданным уровнем значимости а=0,01, ф*эмп (1,43) > ф*крит (1,29), нулевая гипотеза отвергается, различия статистически значимы.

Качественный анализ показал, что военнослужащих стали более эмоционально устойчивы. Они стали увереннее в себе, научились более эффективно управлять своими эмоциями в стрессовых ситуациях, распознавать свои эмоциональные реакции и применять стратегии для их регулирования. Кроме того, они сами отметили снижение уровня тревожности, что способствует более высокому качеству выполнения их служебных обязанностей. Внедрение методов релаксации помогло военнослужащим лучше справляться с физическим и эмоциональным напряжением.

Стоит отметить, что после апробации программы также улучшилась общая атмосфера в подразделении. Военнослужащие стали более открытыми к обсуждению своих эмоциональных состояний. Благодаря развитию эмоциональной устойчивости и навыков коммуникации, снизилась конфликтность.

Таким образом, улучшение уровня эмоциональной устойчивости у испытуемых экспериментальной группы свидетельствует о положительном влиянии разработанной про- граммы. Экспериментальное исследование подтвердило важность формирования эмоциональной устойчивости у военнослужащих, а также выявило эффективные подходы и методы для ее развития ее в условиях, требующих высокой степени стрессоустойчивости.