Формирование методических основ оценки социальных эффектов нормирования труда в сфере образования и культуры

Автор: Макаров Иван Николаевич, Щукина Татьяна Владимировна, Строев Павел Викторович

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Методология и инструментарий управления

Статья в выпуске: 5 (131), 2021 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена исследованию проблематики оценки социальных эффектов совершенствования системы нормирования труда в сферах образования и культуры, что необходимо для повышения общей эффективности функционирования данных сфер и их бюджетного обеспечения. Авторами уточняется, что основным препятствием для формирования системы всеохватывающего нормирования трудовых процессов и трудозатрат в данных сферах является разделение всей совокупности трудовых активностей на рутинные (повторяющиеся в каждом производственном цикле с достаточным постоянством и повторяемостью) и творческие (являющиеся уникальными или содержащие элементы уникальности в каждом цикле осуществления производства образовательной услуги или культурного продукта). При этом обосновывается необходимость учета внешних и внутренних эффектов, связанных с осуществлением образовательной и культурной деятельности, особенно в сфере исполнительских искусств, ее нормирования и корректировки норм под влиянием факторов, связанных с возникновением существенной доли опосредованного общения и опосредованной работы с аудиторией с использованием цифровых коммуникационных технологий.

Образование, культура, нормирование труда, творческая деятельность, социальные эффекты

Короткий адрес: https://sciup.org/148323092

IDR: 148323092

Текст научной статьи Формирование методических основ оценки социальных эффектов нормирования труда в сфере образования и культуры

Нормирование труда – одна из базовых задач менеджмента, методология решения которой была разработана еще на начальных этапах существования менеджмента как науки. В то же время, в некоторых сферах, в частности в образовании и культуре, где в труде велика творческая составляющая, эта задача до сих пор не имеет общепринятого решения. Особенно сложность этой задачи возрастает в условиях формирования информационной экономики и экономики знаний [6].

Нормирование труда и социальные эффекты

При формировании методических основ оценки социальных эффектов необходимо исходить из двух предпосылок: повышения качества и доступности для общества благ – услуг, формируемых организациями образования и культуры, что непосредственно связано с проблематикой оптимизации бюджетного финансирования (целевого финансирования) данной сферы; создания комфортных условий для осуществления трудовой деятельности и повышения производительности труда в данных сферах.

Основным фактором при выборе данных сфер человеческой деятельности и их объединения в одной статье является тот факт, что эти два вида человеческой деятельности имеют следующие особенности:

-

• в ходе образовательной деятельности, как и в ходе деятельности в сфере культуры и искусства, явным образом проявляется «болезнь Баумоля». Именно деятельность организаций в сфере культуры является наиболее ярким примером «болезни Баумоля» (особенно, связанных с исполнительским искусством), который приводится во многих учебниках по экономической теории, ставших «классическими» в последние десятилетия;

-

• в данных видах человеческой деятельности необходимо разделять виды активностей, связанных с тем, что мы можем назвать творческой работой (творческой деятельностью) и типовых составляющих, совокупность которых можно назвать рутинной деятельностью.

При этом вопрос бюджетного финансирования деятельности в сфере культуры и искусства вследствие малой окупаемости и наличия «болезни Баумоля» является весьма острым. Согласно выводам А.Я. Рубинштейна и представленной им типологии форм бюджетного финансирования учреждений культуры (таблица), «учитывая результаты теоретического анализа и предложенную типологию форм бюджетного финансирования производства социальных и смешанных благ, необходимо особое внимание уделить автономным и бюджетным учреждениям культуры, образования и науки, существование и деятельность которых, по сути, никак не вписывается в проектное финансирование» [5, с. 343].

Таблица

Формы бюджетного финансирования учреждений культуры [5, с. 342]

|

Финансирование производства благ, имеющих социальную полезность |

||

|

Социальные блага |

Смешанные блага |

|

|

Небюджетные организации |

Государственный заказ |

Проектное финансирование |

|

Автономные учреждения |

Финансовое обеспечение заданий учредителя – субвенции |

Финансовое обеспечение заданий учредителя – субсидии |

|

Бюджетные учреждения |

Финансирование сметы расходов |

Финансирование сметы расходов и доходов |

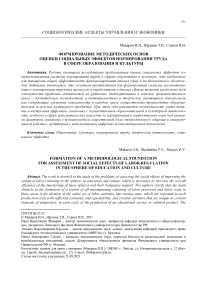

Рис. Необходимость и особенности бюджетного финансирования в сфере национальной культуры России

Как отмечает А.Я. Рубинштейн, это связано, с тем, что «бюджетное финансирование таких организаций должно обеспечивать выполнение той миссии, которая зафиксирована в их уставных документах, и поэтому не может быть ориентировано на отдельные проекты и программы, имеющие определенную длительность и конкретное содержание» [5, с. 343].

Необходимость и особенности бюджетного финансирования в сфере национальной культуры России предоставлены на рисунке. В целях оптимизации бюджетного финансирования учреждений образования и культуры, формы которого подчинены положениям Бюджетного кодекса РФ, требуется совершенствование системы нормирования труда, которая должна выступить базисом определения трудозатрат персонала данных учреждений и, соответственно, обеспечения их достойным материальным вознаграждением.

Подходы к нормированию труда и оценке социальных эффектов

При формировании методических основ оценки социальных эффектов нормирования труда в сферах образования и культуры необходимо учитывать, что сама процедура нормирования деятельности с использованием традиционных методов нормирования труда, в том числе методов основанных на наблюдении, таких как хронометраж или фотография рабочего дня, является приемлемой исключительно для рутинной деятельности.

Юридическим основанием нормирования труда в бюджетном секторе в целом и в учреждениях культуры, в частности, выступает следующий перечень документов:

-

• Трудовой Кодекс РФ (22 глава);

-

• Порядок разработки и утверждения типовых (межотраслевых, профессиональных, отраслевых и иных) норм труда для однородных работ (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 804);

-

• Методические рекомендации по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях (Приказ Минтруда России от 30.09.2013 г. № 504);

-

• План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2606-р);

-

• Приказ Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. № 602 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств».

Необходимо отметить, что «экономика труда и трудовое право по-разному понимают термин, суть которого, в принципе, должна быть единой» [2, с. 5]. Особенно это касается творческой составляющей трудовой деятельности в отраслях образования и культуры: «Сложность труда творческих профессий социокультурного комплекса определяется, как правило, экспертным путем» [3, с. 11].

В частности, применительно к отраслям, связанным с высокой долей интеллектуальной деятельности и творческого труда, а отрасли культуры и образования относятся именно к ним, «по отношению к творческому труду, особенно с высоким уровнем содержания творческих элементов, прямое нормирование является малоэффективным. Исключение составляет экспертный метод нормирования, позволяющий с некоторой степенью вероятности определить сложность выполняемой работы и ее долговременность» [4, с. 16].

Данное положение четко прописано и закреплено в нормативных документах, касающихся регулирования трудовых отношений в сфере культуры: в соответствии с Правилами разработки и утверждения типовых норм труда, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 804, только типовые работы подлежат нормированию (п. 1 указанных Правил). Аналогичная норма о том, что типовые нормы трудозатрат могут устанавливаться лишь для однородных работ, содержится в ст. 161 Трудового кодекса РФ.

Соответственно, при формировании системы нормирования в сферах образования и культуры мы получаем два вида трудовых процессов. С одной стороны, система трудовой деятельности в данных сферах состоит из типовых элементов, повторяющихся, в каждом цикле рабочего (образовательного) процесса. Это можно назвать рутинной деятельностью, которая обеспечивает возможность осуществления основного предназначения данных сфер. Есть, с другой стороны, содержательная деятельность – осуществление образовательного процесса или осуществление «культуроформирующих» процессов, особенно наглядных в деятельности, связанной с исполнительскими искусствами (театральные постановки, цирковые и музыкальные постановки, иные аналогичные мероприятия).

Рутинную деятельность возможно пронормировать, типовые нормы её, как правило, уже установлены. Что касается собственно творческой деятельности, фактически она не поддаётся нормированию на отраслевом уровне. Однако, при этом необходимо отметить, что существующие нормы трудозатрат на ряд деятельности в сферах образования и культуры нуждаются в корректировке. В настоящее время существенными факторами, требующими пересмотра типовых норм и нормативов, а также введения дополнительных коэффициентов корректировки, выступают:

-

• изменение технологического обеспечения производственных процессов, связанное с применением более высокопроизводительной техники;

-

• существенное повышение доли удаленной работы, которая обеспечивается применением современных цифровых коммуникативных технологий;

-

• необходимость обеспечения удаленного взаимодействия с пользователями услуг, предоставляемых учреждениями образования и культуры;

-

• появление новых, усложнённых по сравнению с традиционными, способов коммуникации «актора» - лица или группы лиц (индивидуальный или коллективный актор), осуществляющего образовательный или культуроформирующий процесс посредством взаимодействия с аудиторией, характеризующихся, в частности, использованием технологий дополненной реальности, требующих существенно больших трудозатрат со стороны актора.

Необходимо отметить, что именно ненормируемые, согласно действующим нормативным актам, трудозатраты, связанные с творческой деятельностью, являются, тем не менее, наиболее существенными, поскольку от их правильной оплаты и организации рабочего процесса, включая интенсивность данного процесса, зависит итоговое качество предоставляемой образовательной услуги или культурного продукта.

Измерители социальных эффектов

Что же должно рассматриваться в качестве основных социальных последствий правильной оценки трудозатрат в сферах образования и культуры? Прежде всего - это повышение уровня комфортности процесса осуществления трудовой деятельности акторов, которое должно выражаться в следующих количественно-измеримых параметрах:

-

• количество членов творческих и образовательных коллективов, увольняющихся по причинам, связанными с излишним напряжением (излишней интенсивностью) в процессе осуществления своей деятельности. Данный показатель должен распространяться как на лиц, занятых рутинной деятельностью, так и на лиц, занимающихся творческими процессами. Эталоном сравнения должны выступать средние и медианные показатели в разрезе групп конкретных организаций, объединенных общими характеристиками осуществляемой деятельности (например, театров или библиотек), средние и медианные показатели в разрезе отраслей и видов деятельности в данных сферах, регионах;

-

• количество больничных листов, заболеваний, травм, дней, проведенных членами творческого (педагогического) коллектива в отпуске по болезни, которые могут быть связаны с излишней интенсивностью трудового процесса или излишним нервным напряжением;

-

• затраты средств, связанные с устранением (минимизацией) последствий, возникающих в результате излишней интенсивности трудовой деятельности. В данном случае необходимо учитывать как затраты, которые несут организации культуры и образования, фонды социального и обязательного медицинского страхования, так и затраты, которые несут члены данных коллективов индивидуально (а также члены их семей);

-

• потери средств, связанные с недостаточным уровнем интенсивности осуществления творческой деятельности акторами или иными членами творческих и/или образовательных (педагогических, научных, научно-образовательных) коллективов.

Заключение

При нормировании необходимо учитывать, что многие члены творческих коллективов (в силу обладания идеосинкразическим знанием и/или редкими талантами и способностями) являются трудноза- меняемыми, а от их наличия существенно зависит качество формируемых образовательным или культуроформирующим процессом благ. Поэтому экономически рациональнее обеспечить подобным лицам комфортные условия осуществления трудового, прежде всего – творческого, процесса, чем нести затраты, связанные с поиском и подготовкой нового специалиста.

Благодарности

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

Список литературы Формирование методических основ оценки социальных эффектов нормирования труда в сфере образования и культуры

- Приказ Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 г. № 602 "Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств".

- Зайнуллина М.Р., Набиева Л.Г., Палей Т.Ф. Организация и нормирование труда в отраслях непроизводственной сферы. Казань, 2013.

- Коршунова Г.А. Оценка и оплата труда творческих работников театра: автореферат диссертации.. кандидата экономических наук. М.: НИИ труда и социального страхования, 2006.

- Музычук В.Ю. Государственный патернализм в сфере культуры: что не так с установками патера в России? М.: Институт экономики РАН, 2017.

- Рубинштейн А.Я. Экономика общественных преференций. Структура и эволюция социального интереса. СПб.: Алетейя, 2008.

- Vertakova Y.V., Ershova I.G., Plotnikov V.A. Educational system influence on knowledge economy formation // World Applied Sciences Journal. 2013. Vol. 27. № 5. P. 679-683.