Формирование микроклиматических условий отвалов угольной промышленности под влиянием фитогенных полей сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)

Автор: Уфимцев В.И., Беланов И.П.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Лесное хозяйство

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучены основные факторы внешней среды на отвалах вскрышных пород, которые трансформируются под воздействием фитогенных полей сосны обыкновенной (Pinussylvestris L.). Установлены особенности увлажнения, освещенности, температурного режима в подкроновом и прилегающем пространстве деревьев.

Отвалы, фитогенное поле, сосна обыкновенная (pinussylvestris l.), увлажнение, влажность почвы, температурный режим, освещенность

Короткий адрес: https://sciup.org/14084165

IDR: 14084165 | УДК: 574.23+

Текст научной статьи Формирование микроклиматических условий отвалов угольной промышленности под влиянием фитогенных полей сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)

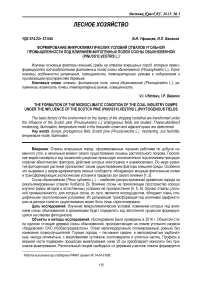

Возраст деревьев 26 лет. Были выбраны 3 модельных дерева с развитой кроной от поверхности почвы, без признаков ослабления или механического повреждения, идентичные по габитусу, характеру кроны и состоянию напочвенного покрова. Высота деревьев составила 9,5–10,6 м, ступень толщины – 14–16 см, высота прикрепления кроны – 20–30 см. В соответствии с зонированием фитогенных полей на отвалах [7] изучение экологических условий проводилось в подкроновой, при-кроновой и внешней зонах фитогенного поля с северной и южной стороны дерева (рис. 1).

Рис. 1. Схема установки приборов и измерения летних осадков (1), температуры (2), влажности почвы (3) и освещенности (4)

Снегоизмерительные работы были направлены на изучение динамики таяния снежного покрова в пределах фитогенного поля деревьев. Снегосъемка проводилась с южной и с северной стороны деревьев по радиальным трансектам через каждые 30 см на расстояние до 5 м от стволов, а также на открытом участке и в сомкнутых древостоях (контроль). В каждой учетной точке определялись высота и плотность снежного покрова, по которым рассчитывалось содержание воды в слое снега. Замеры проводились через каждые 10 дней, от начала таяния снега до его полного схода.

Для учета влагораспределения в летний период применялись дождемеры полевого типа, установленные в двухкратной повторности. Учет влажности почвы проведен путем отбора почвенных образцов с глубины 5–10 см и их последующего полного высушивания. Влажность почвы измерена в начале вегетации, в середине и после ее окончания.

Термический режим почвенного покрова изучен с помощью терморегистраторов DS-9490B системы «Thermochron iButton™». Терморегистраторы устанавливались в приповерхностном слое почвы и на глубине 10 см в каждой зоне ФП, регистрация температур проводилась каждые 3 ч в течение всего вегетационного периода. Регистрация освещенности производилась при помощи люксметра Testo-540 в третьей декаде июля, в период завершения текущих приростов побегов и полного развития хвои текущего года при минимальной скорости ветра в полуденное время [4].

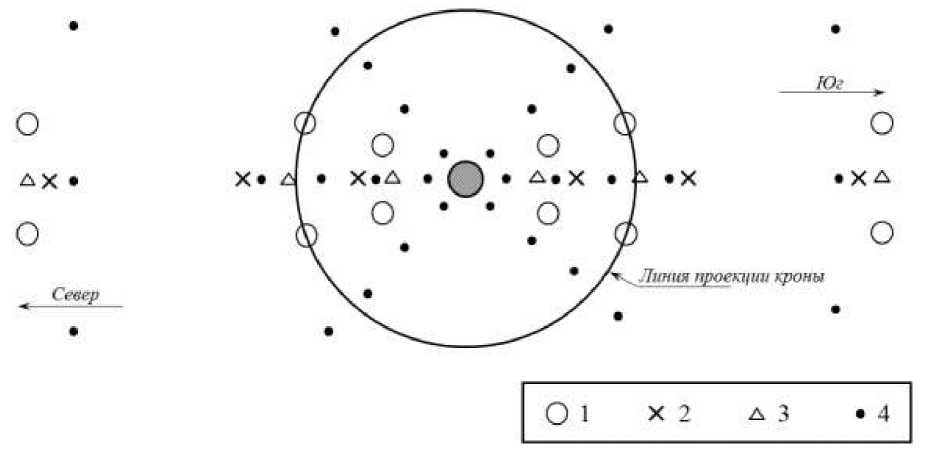

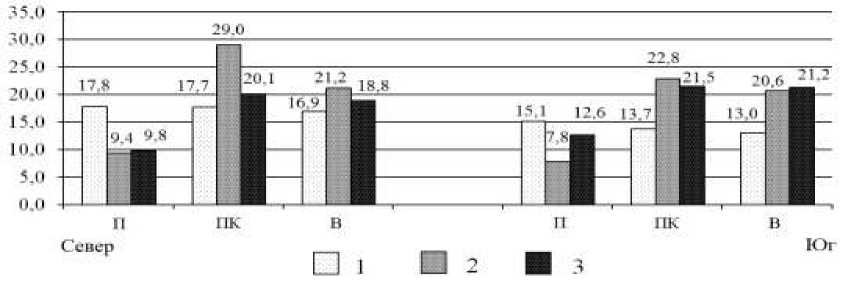

Результаты исследований и их обсуждение. Максимальные влагозапасы в снежном покрове на исследуемом отвале в 2014 г. сформировались к концу I декады марта. Во внешних зонах фитогенных полей сосны при 30 %-й сомкнутости крон они составили 166,9±1,2 мм, что несколько выше, чем на прилегающих безлесных участках, – 159,4±3,2 мм и в 1,7 раза выше влагозапасов древостоев с сомкнутостью крон 90 % – 97,1±2,4 мм. При этом существенных различий между зонами фитогенных полей не выявлено (рис. 2). Во II декаде марта в подкроновой зоне и периферий- ной части прикроновой зоны одиночных деревьев запасы снега становятся существенно ниже – 101,1±3,3 мм, а в радиусе до 0,3 м от ствола снижаются еще больше – до 40,5±15,0 мм. В конце III декады марта подкроновая зона с южной стороны полностью освобождается от снега, а в прикро-новой зоне и периферийной части подкроновой зоны составляет 33,2±4,9 мм, что сопоставимо с запасами влаги внешней зоны – 41,6±5,6 мм.

Рис. 2. Содержание влаги (мм) в снежном покрове в пределах фитогенного поля сосны к концу I (1), II декады (2) и III декады марта (3)

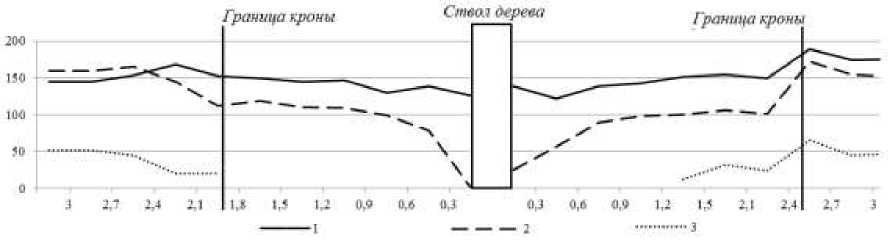

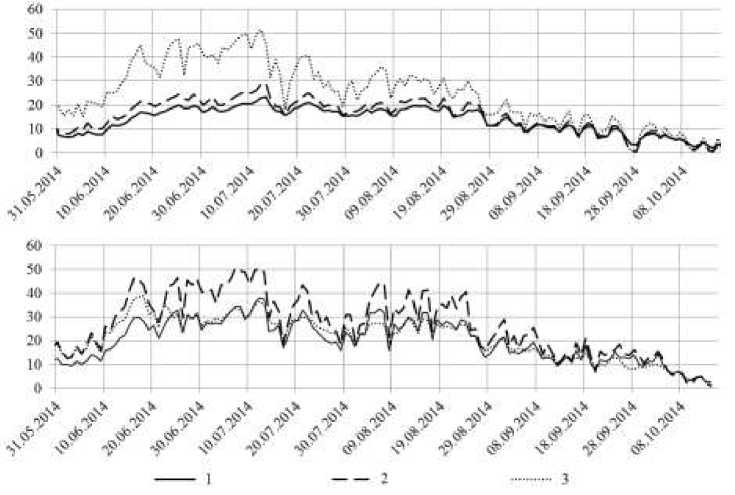

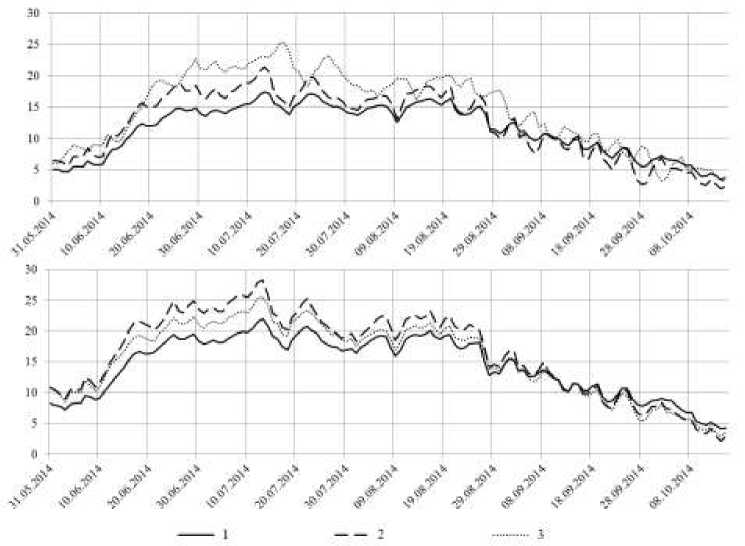

Максимальное количество жидких осадков выпадает в прикроновой зоне (100 %), во внешней зоне несколько ниже – 64–93 % – с различиями по месяцам (рис. 3). В подкроновой зоне количество осадков минимально – в июне, июле и августе оно составляет 45–60 % от уровня максимального увлажнения, а в мае, сентябре и октябре – 17–32 %. Подобная тенденция прослеживается в течение всего периода наблюдений, коэффициенты парной корреляции по количеству осадков по месяцам между зонами варьируют от 0,79 до 0,96. С южной стороны, как правило, аккумулируется больше осадков, чем с северной, что связано, вероятно, с преобладанием южных и юго-западных ветров в летний период [8].

Рис. 3. Распределение жидких осадков (мм) по сторонам северной (С) и южной (Ю) экспозиций во внешней (1), прикроновой (2) и подкроновой зонах (3) фитогенного поля

Влажность почвы в весенний период во всех зонах фитогенного поля одинаковая – 15–17 % с северной стороны и 13–15 % с южной (рис. 4). К середине вегетации влажность почвы в прикроновой и внешней возрастает до 20–29 и 18–21 % соответственно, а в подкроновой зоне снижается до 7–9 %, несмотря на отеняющее действие кроны, которое, безусловно, сглаживает дефицит влаги в результате перераспределения осадков на прикроновую зону. К концу вегетации влажность почвы в прикроновой и внешней зонах выравнивается на уровне 18–21 %, а в подкроновой несколько возрастает до 9–12 %, не достигая, однако, уровня увлажнения весеннего периода. Таким образом, летние осадки определяют увлажнение подкроновой и внешней зон, а увлажнение подкроновой зоны зависит от осадков зимнего периода.

Рис. 4. Влажность (%) эмбриоземов в слое 0–10 см в начале (1), в середине (2) и в конце (3) вегетации в подкроновой (П), прикроновой (ПК) и внешней (В) зонах фитогенного поля

Температурный режим приповерхностного слоя эмбриоземов наиболее выроненный в подкроновой зоне – максимальная температура к III декаде июня выходит на уровень 15–20°С и держится без существенных колебаний до конца III декады августа (рис. 5). Максимальная температура здесь зафиксирована в середине июля – + 23°С с северной стороны и + 36,5°С – с южной. В при-кроновой зоне с северной стороны ход максимальных температур на 3–5°С выше, чем в подкроновой зоне, а с южной стороны в самые теплые месяцы (июнь, июль) на 14–16° выше в результате сниженного отенения данной зоны и достигает +50°С (13 июля). Температурный максимум с северной стороны, наоборот, достигается во внешней зоне до + 52°С, среднее превышение температуры подкроновой зоны составляет 25–28°С.

Рис. 5. Максимальные суточные температуры на поверхности эмбриоземов в подкроновой (1), прикроновой (2) и внешней (3) зонах северной (вверху) и южной (внизу) экспозиций

Динамика среднесуточных температур эмбриоземов на глубине 10 см более сглаженная, но повторяет общие тенденции температур на поверхности почвы – с северной стороны наиболее высокие температуры во внешней зоне до + 28°С (17 июля), а с южной в прикроновой зоне до + 26°С (14 июля) (рис. 6). В подкроновой зоне в летний период среднесуточные температуры на 5–8°С ниже, в июне-августе находятся на уровне 13–17 и 17–22°С соответственно. В осенний период тем- пература почвы в подкроновой падает медленнее, без скачков, и в сентябре-октябре она на 2–3°С выше, чем в прикроновой и внешней зонах.

Рис. 6. Среднесуточные температуры на глубине 10 см в подкроновой (1), прикроновой (2) и внешней (3) зонах северной (вверху) и южной (внизу) экспозиций

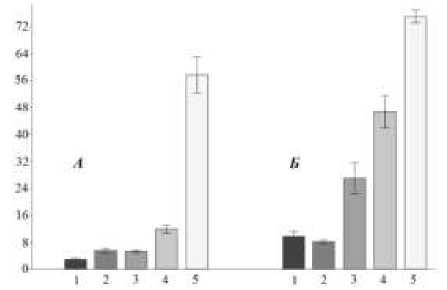

Наименьшая освещенность фитогенного поля отмечена с северной стороны подкроновой зоны вблизи ствола – 2,9±0,43 тыс. лк, несколько выше – в средней части зоны и у края кроны – 5,4±0,66 тыс. лк (рис. 7). Таким образом, в пределах всей подкроновой зоны сохраняется очень низкая освещенность (5–8 % от фона) как в приствольной части, так и на периферии. Освещенность прикроновой зоны здесь составляет 11,9±1,2 тыс. лк (13–15 % фонового значения) – мощное оте-няющее влияние дерева сохраняется. Во внешней зоне влияние дерева также присутствует – освещенность составляет 57±5,3 тыс. лк (72–78 % от фона), но имеет большую вариабельность и в ряде случаев освещенность достигает уровня фона.

Рис. 7. Освещенность (тыс. лк) фитогенного поля в приповерхностном слое с северной (А) и южной (Б) стороны в подкроновой (1 – около ствола, 2 – в середине, 3 – на краю кроны), прикроновой (4) и внешней (5) зонах

С южной стороны кроны освещенность наибольшая – внешняя зона получает 75±1,9 тыс. лк, что соответствует фоновому уровню освещенности (72–81 тыс. лк). В прикроновой зоне освещенность несколько ниже, но на высоком уровне – 46,7±4,7 тыс. лк (56–63 % от фона). В подкроновой зоне у края кроны освещенность средняя – 26,9±4,5 тыс. лк (32–36 %).

Заключение . Преломление факторов внешней среды деревьями сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) способствует формированию на отвалах концентрических пятен с различными условиями освещенности, водного и температурного режима, а также горизонтальной дифференциации формирующихся фитоценозов. По мере приближения к центру консорты – стволу дерева – напряженность фитогенного поля возрастает и трансформация экологических условий наиболее существенная. Мозаичная структура микроучастков с разными экологическими условиями создает условия для формирования большего количества экологических ниш и соответственно повышения биологического разнообразия.

Подкроновая зона характеризуется низким уровнем увлажнения – основные запасы влаги формируются за счет талых вод в ходе весеннего снеготаяния. Влажность почвы в летний период снижается, но низкая освещенность и слабая испаряемость нивелируют процесс иссушения. Температурный режим зоны ровный, критические температуры отсутствуют, вегетационный период может быть более продолжительный за счет сохранения тепла в осенний период. Своеобразие экологических условий данной зоны соответствует условиям, в которых формируются лесные фитоценозы в условиях высокой сомкнутости древесного яруса.

Наиболее увлажненной является прикроновая зона вне зависимости от экспозиции. Однако высокая освещенность и повышенные, а часто критические, температуры южной экспозиции вносят существенные различия между участками данной зоны, что может находить отражение на направленности развития напочвенного покрова: с северной стороны складываются гидроморфные условия, с южной – близкие ко ксероморфным.

Внешняя зона по своим характеристикам близка к фоновым сообществам. Непосредственное влияние деревьев на формирование экологических условий незначительное или отсутствует. Впоследствии данная зона, очевидно, будет испытывать большее влияние либо напрямую по мере роста и развития дерева – центра консорты, либо опосредованно в результате формирования подроста сосны, для которого здесь складываются наиболее благоприятные условия освещенности и увлажнения [7].