Формирование модели оценки устойчивости развития региональной системы на основе внедрения предпринимательского опыта

Автор: Сливка А.В., Казанджан С.Б.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 4 (79), 2024 года.

Бесплатный доступ

Для формирования эффективного механизма управления инновационным процессом в предпринимательских структурах рекомендуется принимать меры на трех уровнях: государственном, образовательном и в бизнес-среде. Несмотря на множество ограничений, технологические изменения все же начались в России. Одной из проблем является неспособность предпринимателей лицензировать технологию для самостоятельной работы, оценить потребность и эффективность инноваций, а также неспособность создавать исследовательские центры. Чтобы успешно использовать технологии, необходимо осознавать, чем они могут быть полезны для компании, обеспечивать доступ к соответствующим технологиям и формировать инфраструктуру для создания инноваций. Важно также обеспечить безопасность сотрудников, которые будут использовать эти технологии. Цель статьи - рассмотреть формирование модели оценки устойчивости развития региональной системы на основе внедрения предпринимательского опыта.

Устойчивость, предпринимательский опыт, региональная система, модель оценки

Короткий адрес: https://sciup.org/14131500

IDR: 14131500 | УДК: 332.1 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_4_212_219

Текст научной статьи Формирование модели оценки устойчивости развития региональной системы на основе внедрения предпринимательского опыта

В рамках формирования модели оценки устойчивости развития региональной системы на основе внедрения предпринимательского опыта на государственном уровне разрабатываются программы поддержки предпринимательства, направленные на стимулирование инноваций. Также формируется фонд предпринимательства для финансовой поддержки начинающих предпринимателей, организуется распределение средств в образовательной среде, внедряется Всероссийская олимпиада предпринимательства, чтобы дать возможность школьникам участвовать в этом мероприятии и развивать свой предпринимательский потенциал [1].

Для успешной интеграции предпринимательских компетенций в образовательную систему необходимо проанализировать факторы, их влияние и условия для успешной реализации моделирования.

Согласно Таблице 1 эти факторы могут быть определены следующим образом:

Ф1 – создание благоприятной предпринимательской среды требует формирования доверия к предпринимательству со стороны общества и обучающихся. Этот фактор прямо влияет на увеличение числа граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Ф2 – организационно-методическое обеспечение предпринимательского образования является основным условием для достижения поставленной цели – увеличения числа предприятий малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Это позволяет повысить успешность реализации стартапов и снизить уровень банкротства среди начинающих предпринимателей.

Ф3 – определение места цифрового элемента в предпринимательской деятельности определяет использование новых технологий в образовательном процессе и повышение качества образования и научно-технологического развития.

Ф4 – формирование нормативно-правовой базы, учитывающей интересы предпринимательской экосистемы, расширяет возможности вхождения в предпринимательскую деятельность. Государственная поддержка предпринимательства является важным элементом модели.

Ф5 – сотрудничество и открытый диалог между управляющими структурами, государством и образовательными учреждениями позволяют понять потребности МСП и способствуют развитию этого сектора.

Ф6 – обучение предпринимательству в рамках обязательных программ и доступность такого образования влияют на Ф1 и способствуют подготовке компетентных специалистов, отвечающих потребностям рынка труда.

Центры трансфера технологий играют важную роль в развитии технологического предпринимательства и коммерциализации научных разработок в промышленности. Согласно отчету «Взаимодействие науки и производства: социологический анализ», менее 5 % вузовских разработок доходят до внедрения в промышленность. Эту проблему стараются решить различные объекты инновационной инфраструктуры, прежде всего центры трансфера технологий [2].

Таблица 1

Условия для формирования эффективного механизма управления инновационным процессом предпринимательских структур

|

Фактор (Ф) |

Влияние |

Условие |

|

Ф1. Доверие к предпринимательской деятельности со стороны общества и обучающихся |

Количество граждан, занятых в предпринимательской деятельности |

Благоприятная предпринимательская среда и доступность |

|

Ф2. Предпринимательская осведомленность и проактивность |

Успешность реализации стартапов |

Организационно-методическая обеспеченность предпринимательского образования |

|

Ф3. Цифровизация и глобализация |

Повышение качественного образовательного и научно-технологического процесса |

Использование новых технологий в образовательном процессе |

|

Ф4. Государственная поддержка развития МСП |

Расширенные возможности для вхождения в предпринимательскую деятельность |

Формирование нормативно-правовой базы, учитывающей интересы предпринимательской экосистемы |

|

Ф5. Текущее состояние сектора МСП |

Формирование конъюнктуры потребностей МСП |

Открытый диалог представителей государства, бизнеса и образовательных учреждений |

|

Ф6. Доступность предпринимательского образования |

Набор необходимых компетенций в ОП, востребованных на рынке труда |

Кадровый и инфраструктурный потенциал образовательных учреждений |

|

Источник: составлено автором |

||

Суть смены научных исследований на разработки заключается в создании и развитии деловых взаимодействий между исследованиями и производством. Анализ опыта крупных зарубежных компаний показывает, что технологическая революция трансформируется из формата университетской лаборатории на основе использования венчурного капитала в инновационную компанию, изначально создающую новый продукт на рынке в небольших объемах, а затем – в крупную компанию, производящую инновационный продукт в большом количестве.

Несмотря на то, что связь между исследовательскими лабораториями и массовым производством в России практически отсутствует, это не означает, что технологические изменения не оказывают никакого влияния. Есть проблемы, которые препятствовали использованию новых решений еще до введения санкций, например, неразвитая региональная инфраструктура и недостаток ресурсов для создания исследовательских центров.

Россия выпускает больше инженеров, чем где-либо в мире, однако рабочая сила стареет. Поэтому важно создать условия, которые привлекут молодых лидеров в бизнес. Несмотря на некоторые усилия в этом направлении, практика технологических изменений до сих пор не получила в России должного распространения.

Для развития этой области необходима система, которая стимулировала бы поставщиков технологических услуг к переходу в Россию, как за счет успеха предпринимателей, так и за счет договорных соглашений.

Для успешной передачи технологий необходимо внедрение и эффективное функционирование Центра передачи технологий (далее – ЦПТ). Также следует учитывать соотношение между числом поданных патентных заявок и числом выданных патентов.

На данный момент отсутствует универсальный стандарт работы центров трансферта технологий. Тем не менее практика показывает, что создание центров трансферта технологий является основой для успешного трансфера технологий. Законодательство, регулирующее технологические изменения, играет важную роль в развитии региональных интеграционных процессов.

Инновационное развитие экономики невозможно без тесного и эффективного взаимодействия между предпринимателями и учреждениями высшего образования (см. Рисунок 1).

В современном мире основным источником национальной конкурентоспособности являются знания. Развитие экономики знаний, уделяемое внимание ее продуктам и применение теоретических разработок в бизнесе – всё это свидетельствует о переходе от принципа «наука для науки» к уделяющему важность фундаментальному развитию и перспективе принципу «наука для практики». Этот подход становится основой стратегических решений в социальных вопросах и способствует превращению национальных и международных исследований в глобальные и международные исследовательские ответы, что приводит к серьезным изменениям в образовательной сфере.

Университеты как организации, занимающиеся созданием знаний в обществе, играют важную роль в инновациях и способствуют экономическому росту. Они становятся ключевыми элементами региональных и национальных инновационных систем, поощряя развитие и применение новых идей и технологий.

В последнее время актуальной стала проблема сотрудничества между университетами и бизнес-со-обществом для создания взаимовыгодных взаимодействий с внешней средой. С целью обеспечения

Рисунок 1. Трансфер технологий для созданий инновационного процесса [3, с. 10]

динамичного роста и экономической стабильности предлагается модернизировать школьную систему образования. Путем укрепления роли образования и научных исследований мы можем поддерживать новые идеи и бизнес-инициативы. Одним из ключевых инструментов в этом процессе является эффективное использование потенциала университетов как центров знаний, объединяющих специалистов и интеллектуальные ресурсы.

Колледжи, которые успешно внедрили идеи сотрудничества с бизнесом и стали активными участниками сообщества знаний, получили название «биз-нес-колледжи».

Внедрение модели предпринимательских компетенций в образовательную среду предлагается осуществлять на трех уровнях: бизнес-среда, образовательные учреждения и инновационные кластеры. Это предполагает закрепление структуры предпринимательского образования в среднем образовании, создание нормативно-правовой базы, учет интересов предпринимательской экосистемы и обеспечение кадрового и инфраструктурного потенциала образовательных учреждений. Кроме того, рекомендуется проведение дополнительной работы с обучающимися для выявления талантливых молодых людей, например, через организацию Всероссийской олимпиады предпринимательства.

Предложенная модель позволяет решить ряд задач, включая преодоление противоречий между государством, бизнесом и образованием, определение роли предпринимательского образования в развитии экономики, структурирование образовательной модели и эффективные формы взаимодействия в системе образования для интеграции предпринимательских компетенций.

На сегодняшний день наиболее соответствующим потребностям экономики является внедрение модели национальной инновационной системы, основанной на сотрудничестве бизнеса, государства и учебных заведений. Это включает развитие технопарков, бизнес-инкубаторов при вузах и институтах, обеспечивающих инновационный процесс. Сотрудничество в области инноваций должно осуществляться с учетом потребностей и запросов предпринимателей и государственных корпораций.

Предпринимательские университеты представляют собой государственные учреждения, сосредотачивающие внимание на взаимодействии с внешней средой и способствующие региональному и национальному росту и развитию. Этот термин охватывает учебные заведения, способные привлекать дополнительные финансовые ресурсы для своего функционирования, а также школы, применяющие новые методы обучения и устанавливающие партнерские отношения с бизнесом.

Сегодня в России активно создаются новые исследовательские лаборатории, которые способствуют повышению управляемости экономики страны. Для работы в них необходимы специалисты, которых подготавливают соответствующие университеты. По поручению Президента Российской Федерации к 2030 году в различных регионах России будет создано не менее 25 международных школ [5].

Ассоциация инновационных регионов России (далее – АИРР) выпустила издание SMART Region Assessment 2022 года с мониторингом важнейших показателей развития субъектов Российской Федерации в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, представленное на Петербургском международном экономическом форуме. Оценка про-

Рисунок 2. Интегративное взаимодействия вуза с партнерами [4]

водится на основе анализа 14 показателей роста и предоставляет региональным властям информацию о сильных и слабых сторонах регионов, а также о возможных изменениях в каждом измерении. Эти меры включают региональное лидерство, средства массовой информации, кризисную поддержку, развитие малого и среднего бизнеса, инновации и общее региональное развитие (см. Таблицу 2).

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Томск, Нижегородская область, Красноярский край, Новосибирск, Самарская и Тюменская области выделяются как лидеры по оценке. Особенно стоит отметить роль Республики Татарстан, которая занимает ведущие позиции во всех основных направлениях. Томская область является лидером в сфере науки и технологий, опережая другие регионы по продвижению высокотехнологичных стартапов малого и среднего бизнеса. Например, в 2021 году Томская область опубликовала 94 научных публикации на каждые 10 000 человек населения и запатентовала 745 производственных и полезных моделей с бизнесом.

Также значительные результаты показали Новосибирская область – 88 научных публикаций, Ульяновская область – 699 патентных заявок.

Красноярский край выделяется сбалансированной структурой программ и высоким уровнем решения экономических задач поддержки малого и среднего предпринимательства, что делает его лидером в этой области.

Нижегородская область является одним из лидеров по ассигнованиям регионального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Разработка и реализация региональной политики по развитию науки и техники, подготовке специалистов и созданию предприятий малого и среднего бизнеса делают Томскую область основным центром инновационного развития.

В Российской Федерации активно развивается инновационный школьный комплекс, который включает в себя новейшие технологии и тесное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти. Университеты активно используют и коммерциализируют результаты исследований и разработок для улучшения продуктов и услуг, оптимизации производственных процессов и подготовки к использованию новых технологий.

Новые стратегии деятельности университетов сосредотачиваются на интеграции образования, науки, искусства и бизнеса, что формирует новые ценности через владение знаниями. В настоящее время эффективность функционирования университета оказывает влияние на его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг и технологий. Существование университетов в качестве «якорей» усиливает воздействие новых факторов на рост региональной экономики.

Развитие новых отраслей в регионах России требует появления сильных университетов, которые занимаются как прикладными, так и фундаментальными исследованиями, сотрудничают с бизнесом и применяют полученные знания на практике.

Примеры взаимодействия региональных властей для внедрения предпринимательского образования, начиная со школьной программы для подго-

Таблица 2

Результаты рейтинга регионов SMART, 2023 год [6]

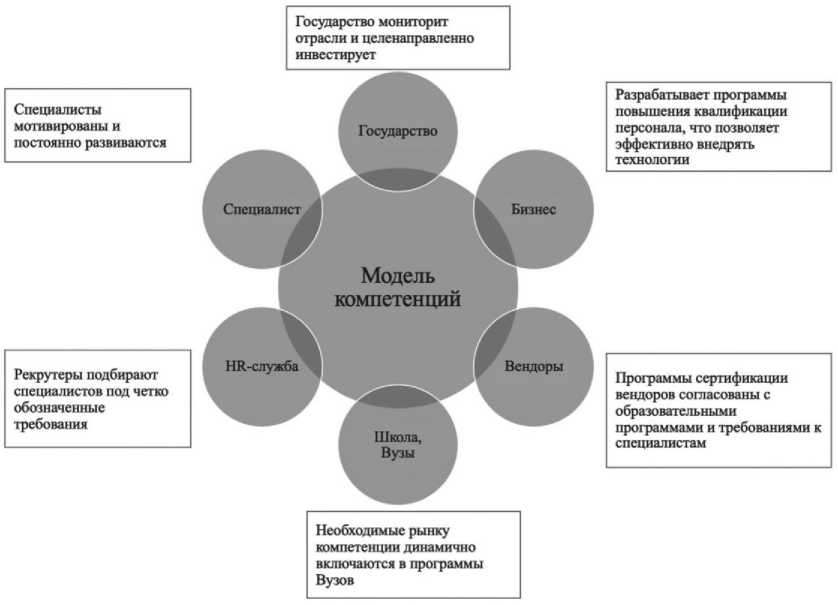

Основные участники взаимодействия – государство, бизнес и образовательные учреждения, однако помимо них в формировании модели могут быть задействованы и другие элементы, такие как вендоры, специалисты и HR-службы (см. Рисунок 3).

Создание и запуск всех площадок осуществлены благодаря реализации национального проекта «Наука и университеты», который способствует технологическому развитию страны. Это подтверждается также процентом предпринимателей, внедряющих технологические инновации, во всех научно-исследовательских организациях и регионах, где технологическая сфера систематически улучшается за счет строительства новых школ (см. Таблицу 3).

Мегасайенс – крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы, а также название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в национальном проекте «Наука», которые формируют высококвалифицированных специалистов для кластерного взаимодействия образования и бизнеса (см. Рисунок 4).

Высококвалифицированный специалист формируется из условий, влияющих на формулу его образовательного процесса за счет особой траектории, учитывающей особенности подготовки научных кадров инновационной экономики. Важность таких специалистов для экономики очень важна, так как данные специалисты не только выбирают работу по найму, но и самостоятельную предпринимательскую деятельность, направленную на создание инновационного продукта.

Финансовая поддержка предпринимательского образования, ориентированного на принципы устойчивого развития, играет ключевую роль в его успешной реализации. Университеты в значительной степени зависят от финансирования со стороны правительства и социально-экономических партнеров. Однако обоснование бюджета исследований перед такими партнерами становится всё сложнее, поскольку адаптация академических программ к требованиям устойчивого развития требует широкомасштабных и долгосрочных усилий. Перенос принципов устойчивости на финансовые требования является сложной задачей, требующей дополнительного теоретического и практического подхода.

Устойчивый университет базируется на совместном воздействии трех основных факторов – внутреннего подхода, ориентированного на развитие университетского сообщества; внешнего подхода, сосредоточенного на взаимодействии с обществом и

Рисунок 3. Модель компетенций в рамках взаимодействия участников рынка [7]

[ 2173

Таблица 3

Удельный вес предпринимательских структур, осуществлявших технологические инновации в регионах с высоким показателем

|

Федеральный округ |

Общее количество субъектов |

Субъект с высоким показателем |

2020 год |

2021 год |

2022 год |

|

ЦФО |

19 |

Тульская область |

24,5 |

22,5 |

36 |

|

СЗФО |

13 |

Санкт-Петербург |

37,1 |

33,7 |

35,3 |

|

ЮФО |

8 |

Ростовская область |

16,9 |

32 |

33,7 |

|

СКФО |

7 |

Республика Ингушетия |

11,1 |

20 |

21,7 |

|

ПФО |

17 |

Республика Татарстан |

31,8 |

26,5 |

37,1 |

|

УФО |

6 |

Челябинская область |

25,8 |

25,3 |

26,7 |

|

СФО |

12 |

Томская область |

24,5 |

27,8 |

30,7 |

|

ДФО |

12 |

Камчатский край |

25 |

15,7 |

20,7 |

Направление работников

Совместное формирование контрольных цифр приема дополнительную профобразование и переподготовку

Проведение профориентационной работы в школах

Сертификация выпускников

Участие работников предприятий в

Совместное оснащение лабораторий и кабинетов по профилям заявленных профессий

Создание временных рабочих мест

Гарантии трудоустройства выпускников

Рисунок 4. Кластерное взаимодействие образования и бизнеса [7]

Высококвалифицированный специалист социально-экономическими партнерами, а также на передаче принципов устойчивого развития. Устойчивое образование стремится к совместному созданию знаний и улучшению основных навыков коллективной работы. Студенты, получающие знания в рамках взаимодействия университета с бизнес-со-обществом, быстрее и эффективнее адаптируются на рынке труда, осознают свои карьерные перспективы и ценность своих усилий.

Образование для устойчивого развития основано на создании институциональной экосистемы, предназначенной для предоставления услуг, отвечающих на актуальные потребности студентов и работодателей в области применения принципов устой- чивого развития. Это требует пересмотра учебных программ университетов и их лучшей адаптации к потребностям рынка труда с учетом запросов работодателей. Необходимо внедрить аспекты, способствующие устойчивой интеграции преподаваемого контента и повышению осведомленности общественности о концепции устойчивого развития. Также необходимо обеспечить адекватное обучение академического персонала их правильному пониманию устойчивого образования и внедрению его принципов в учебные программы. Такой подход позволит студентам принимать ответственные решения и участвовать в конкретных действиях по решению социальных, экономических и экологических проблем.

Список литературы Формирование модели оценки устойчивости развития региональной системы на основе внедрения предпринимательского опыта

- Агеева О.А., Щербинина Е.И. Анализ существующих подходов к оценке эффективности инновационного проекта в нефтегазовой отрасли // Молодой ученый. 2022. № 15 (149). С. 323-326.

- Алексеева Ю.И. Анализ развития нефтегазового сектора России в современных условиях // Экономика и предпринимательство. 2022. № 3 (140). С. 131-135. EDN: XZRTAJ

- Региональный аспект анализа производительности труда как показателя эффективности экономики России / Л.С. Архипова [и др.] // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2022. № 3 (59).

- Гагарина Г.Ю., Болотов Р.О. Оценка межрегионального неравенства в Российской Федерации и его декомпозиция с применением индекса Тейла // Федерализм. 2021. Т. 26, № 4. С. 20-34. EDN: SWAFQW

- Гагарина Г.Ю., Чайникова Л.Н., Архипова Л.С. Роль анализа устойчивого развития регионов России в стратегическом планировании // Федерализм. 2023. № 4. С. 5-21. EDN: AQVZWL

- Ланье К. 5 вещей, которые нужно знать специалистам по персоналу о поколении Z // Strategic HR Review, 2020, № 16 (6), pp. 288-290.

- Лебедева Л.Г. Социоинституциональные основы преемственности поколений в современном российском обществе // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. 2021. Т. 12, № 4 (170). С. 57-68.