Формирование надземной фитомассы лесных культур сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) на породных отвалах в аспекте депонирования углерода атмосферы

Автор: Уфимцев В.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования надземной фитомассы насаждений сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.), произрастающих на участках рекультивации угольных месторождений Кузбасса. Определены параметры густоты древостоев для успешного депонирования углерода атмосферы.

Отвалы вскрышных пород, сосна обыкновенная, фитомасса, депонирование углерода

Короткий адрес: https://sciup.org/14082927

IDR: 14082927 | УДК: 574.4+630*181.351

Текст научной статьи Формирование надземной фитомассы лесных культур сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) на породных отвалах в аспекте депонирования углерода атмосферы

Введение. Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере неизбежно приводит к повышению среднегодовой температуры Земли, активизации глобальных атмосферных катаклизмов. Киотский протокол, подписанный и ратифицированный Российской Федерацией в 1994 году, подчеркивает важность исследований содержания и динамики углерода в надземных и водных экосистемах, их вклада во взаимодействие глобальных процессов, происходящих в биосфере.

Из всей массы углерода, сконцентрированного в растениях земного шара, 92% содержится в лесных экосистемах. В растениях всех других экосистем суши аккумулировано около 7% углерода, а в растительных организмах океана – меньше 1% [7, 10]. Поэтому лесам отводится важнейшая роль в регулировании углеродного цикла. В связи с хозяйственной деятельностью человека, которая привела к значительному сокращению лесных массивов на планете, углеродный баланс атмосферы претерпевает серьезные изменения в сторону увеличения содержания углекислого газа.

Одним из наиболее существенных последствий является интенсивное развитие горнодобывающей промышленности. Особенно велики негативные последствия при открытой добыче полезных ископаемых, при которой лесные экосистемы уничтожаются полностью. Поэтому расширение площадей под лесами, повышение их продуктивности являются необходимым условием замедления и нейтрализации процессов накопления углерода в атмосфере.

Новообразованные техногенные ландшафты – отвалы вскрыши вмещающих горных пород – на начальном этапе своего существования обладают стерильностью и не участвуют в глобальном углеродном цикле. По мере формирования благоприятных для поселения и произрастания растительности экологических условий на отвалах формируются растительные сообщества, которые могут рассматриваться как объ- екты депонирования углерода атмосферы. Существенно повышает возможности биологической продуктивности создание на отвалах лесных насаждений, которое ускоряет процесс формирования экосистемы, следовательно, и повышения объемов депонирования углекислого газа.

Цель исследования . Изучение надземной фитомассы лесных насаждений на отвалах в Кемеровской области и определение наиболее оптимальных условий её накопления.

Объекты и методика. Подавляющую площадь из 13420 тыс. га лесных насаждений на отвалах Кузбасса занимают насаждения сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) – около 11 тыс. га. Поэтому объектами исследования были отобраны наиболее старшие насаждения сосны обыкновенной, достигшие к настоящему времени 20–40-летнего возраста. Для проведения сравнительной оценки насаждения распределены на две возрастные группы, близкие по возрасту: по 20±3 и 35±5 лет.

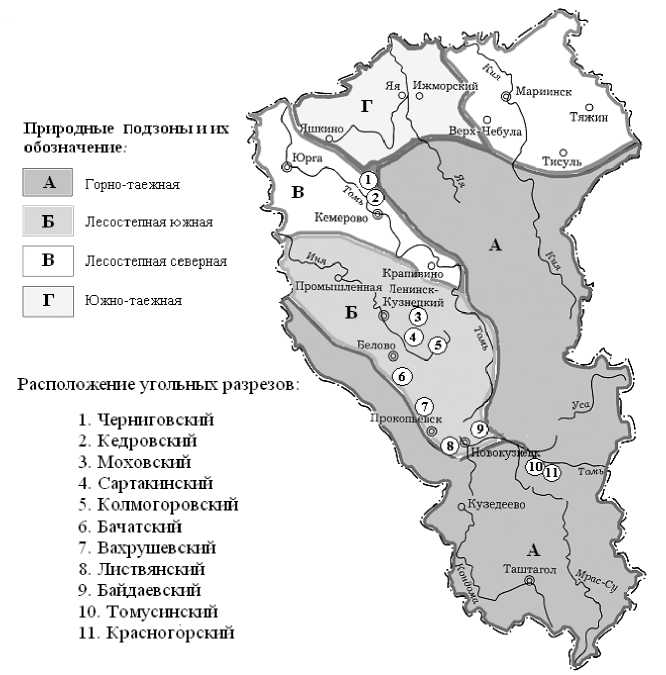

В ходе проведения работ изучено 23 участка лесной рекультивации, расположенных в основных промышленных районах Кузнецкого угольного бассейна (рис. 1).

ИжморскиЙ

Мари ।

Тяжин

[ебула

Юрга

Тису;

Кемерв!

Белове

Mi

Кузедеево

Таштагол

(X— Крапивино Промышленная Ленинск-< ^Кузнецкий

Лесостепная северная

Южно-таежная

Расположение угольных разрезов:

1 Черниговский

2. Кедровский

3. Моховский

4. Сартакинский

5. Колмогоровский

6. Бачатский

7. Вахрушев скип

8. Листвянский

9. Б айда ев скип

10. Томусинский

11. Красногорский

Природные подзоны п их обозначение

Лесостепная южная

Горно-таежная

Рис. 1. Расположение объектов на территории Кемеровской области

На каждом участке проведены закладка пробных площадей и таксация древостоя методом средней модели [2]. Первичная обработка материалов таксации показала, что исследуемые насаждения обладают хорошим жизненным состоянием, а ход их роста протекает преимущественно по высшим (Ia-II) классам бонитета [9].

Выявление запасов углерода в растительности лесных экосистем есть не что иное, как выявление запасов их фитомассы. Существует несколько подходов к решению данной задачи, один из которых – непосредственное применение сведений по фитомассе, полученных при закладке пробных площадей в различных биомах и их подразделениях [1]. Наиболее точные сведения о фитомассе можно получить взвешиванием всех деревьев на пробной площади. Согласно принятым в лесоводстве методикам [8], для достижения статистической достоверности учет биомассы должен проводиться путем пересчета масс каждого 5-го, каждого 10-го или каждого 20-го дерева на пробной площади, отобранной пропорционально ступеням толщины. Однако в условиях участков рекультивации, с учетом даже минимального количества отчуждаемых деревьев, которые неизбежно уничтожаются, единственный приемлемый способ определения фитомассы – метод среднего дерева, при котором с каждой пробной площади изымается только один экземпляр [11]. Достоверность данного метода подтверждается многочисленными исследованиями отечественных авторов [3–5], которыми установлено, что в древостое существует очень тесная связь между диаметром, площадью поперечного сечения на высоте груди – с одной стороны, и весом ствола, всей надземной биомассы – с другой.

Коэффициенты корреляции и корреляционные отношения находятся в пределах от 0,93 до 0,96. В молодня-ках, для которых характерна высокая изменчивость показателей фитомассы деревьев, коэффициенты корреляции и корреляционные отношения несколько ниже, в пределах 0,76–0,8, однако также показывают высокую тесноту связи [6].

Принципиальное значение с позиций уловления углекислого газа имеет разделение общей фитомассы на массу стволов и массу кроны. Крона дерева – это «рабочая зона» дерева, ответственная за фотосинтез и накопление углерода, в то время как ствол – зона его аккумуляции. Поэтому масса кроны, включающая массу ветвей разного возраста и хвою, является показателем, прямо пропорциональным возможностям депонирования углерода.

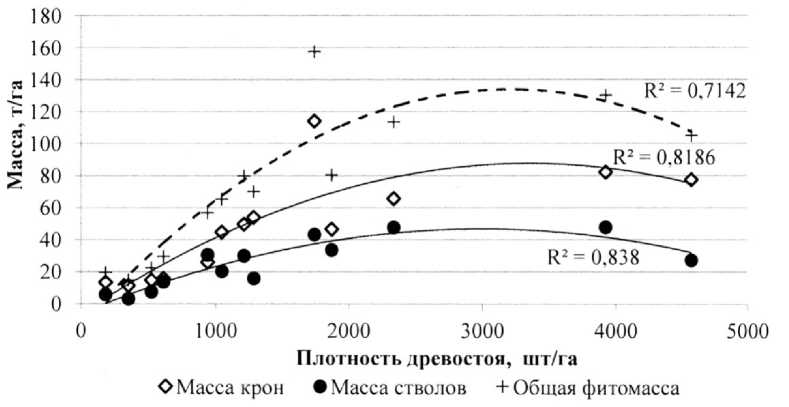

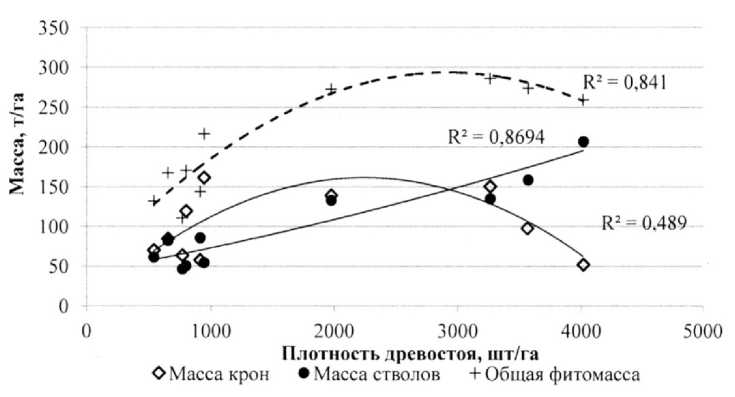

Результаты и обсуждение. Сосновые насаждения характеризуются значительными различиями по густоте древостоя, которая варьирует в пределах одного порядка – от 180 до 4570 шт/га в первой возрастной группе и от 350 до 4010 шт/га – во второй, т.е. примерно одинаково. Распределение величины общей надземной фитомассы в зависимости от густоты носит характер нелинейного корреляционного распределения (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Зависимость общей надземной фитомассы сосновых насаждений и ее фракций от густоты древостоев в первой возрастной группе

В обеих группах ее изменение происходит подобным образом: нарастание общей фитомассы характерно до густоты 2,5–3 тыс. шт/га, а затем наблюдается ее некоторое снижение. Различия надземной фитомассы в большей степени выражены в насаждениях первой возрастной группы – от 14,5 до 130,4 т/га, максимальная величина превышает минимальную в 9 раз, во второй группе – соответственно от 111,1 до 286,3 т/га, в 2,5 раза.

Рис. 3. Зависимость общей надземной фитомассы сосновых насаждений и ее фракций от густоты древостоев во второй возрастной группе

Существенные различия между возрастными группами выявляются при оценке массы крон и массы стволов. В первой группе масса крон превышает массу стволов в 1,5–2 раза, вне зависимости от густоты древостоев. Во второй группе масса стволов линейно возрастает по мере увеличения густоты, а масса крон возрастает лишь до определенного уровня: при густоте до 1,0 тыс. шт/га масса крон превышает массу стволов в 1,1–1,3 раза, при густоте 2–3 тыс. шт/га эти величины оказываются равными, а при густоте до 4,0 тыс. шт/га их соотношение резко меняется в сторону увеличения массы кроны относительно стволовой части в 4 раза.

Работами Л.П. Баранника [3] показано, что умеренный отпад молодняка сосны на участках рекультивации, происходящий в первые годы после посадки, способствует улучшению условий роста оставшихся, повышению их жизненного состояния. По мере роста разреженных насаждений их общая фитомасса относительно высокоплотных насаждений повышается главным образом за счет увеличения удельного прироста массы кроны каждого дерева. К 30–40-летнему возрасту фитомасса разреженных древостоев приближается к фитомассе высокоплотных и превышает фитомассу перегущенных. Поэтому для оптимального накопления насаждениями надземной фитомассы вполне достаточной является густота древостоев в пределах 800– 1000 деревьев на гектар и даже менее.

Конечно, с лесоводственных позиций формирование разреженных древостоев нежелательно, так как способствует снижению качества древесины, которое обеспечивается увеличением до определенной степени густоты древостоя. Однако с позиций экологических, наоборот, низкая густота древостоев имеет определенные преимущества. До 30-40 лет в древостоях с минимальной густотой темп прироста древесины сохраняется и в еще большей степени сохраняется темп прироста нестволовой ее части – веток и хвои. Это обеспечивает формирование более мощного фотосинтезирующего аппарата, способствует усиленному поглощению СО 2 и его аккумуляции углерода в виде древесины.

Выводы

-

1. Максимальная величина надземной фитомассы сосны обыкновенной II класса возраста на отвалах сосредоточена в насаждениях с густотой 3 тыс. деревьев на гектар.

-

2. Нестволовая часть древостоя достигает максимального значения при густоте 2–2,5 тыс. деревьев на гектар, затем – резко снижается.

-

3. Наиболее оптимальной густотой древостоев сосны обыкновенной II класса возраста на отвалах с позиций депонирования углерода является густота в пределах 1 тыс. деревьев на гектар.