Формирование напочвенного покрова в зависимости от глубины залегания кристаллических пород в скальных лесных сообществах Водлозерского национального парка (Архангельская обл.)

Автор: Тарасова Виктория Николаевна, Сонина Анжелла Валерьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Обосновывается выделение стадий формирования напочвенного покрова от эпилитных лишайников до сосудистых растений в зависимости от мощности почвенного покрова в условиях скальных растительных сообществ.

Архангельская область, скальные лесные сообщества, эпилитные, эпигейные лишайники, мхи, печеночники, сосудистые растения, формирование напочвенного покрова, глубина залегания кристаллических пород

Короткий адрес: https://sciup.org/148200830

IDR: 148200830 | УДК: 581.5

Текст научной статьи Формирование напочвенного покрова в зависимости от глубины залегания кристаллических пород в скальных лесных сообществах Водлозерского национального парка (Архангельская обл.)

Cкальные лесные сообщества типичные для Фенноскандии и уникальные для таежной зоны в условиях севера проходят длительный этап становления. Прежде всего это связано с продолжительностью формирования почвенного покрова, которая зависит от природно-климатических условий: климата, рельефа, почвообразующих пород, растительности и др. [2]. Изменение поверхности скального субстрата и накопление органогенного слоя на начальных этапах почвообразования происходит в результате воздействия биотических факторов – действия микроскопических грибов, водорослей, акти-номицентов, эпилитных лишайников. На примитивной почве в зависимости от ее характерис-тик формируется растительный покров разного состава и структуры [4]. Изучение динамики его формирования в разных типах скальных фитоценозов в связи с развитием слоя почвы является основополагающим для понимания становления сообщества и разработки мер рационального использования этих природных комплексов. Актуальность такого рода исследований связана и с уязвимостью скальны х типов леса в результате различного антропогенного воздействия – пожаров, промышленной эксплуатации, рекреации [6]. Цель настоящей работы – выделение и обоснование стадий в формировании напочвенного покрова в скальных лесных сообществах в пределах геоботанического про-филя.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на территории Архангельской области, в северо-западной части Национального парка «Водлозерский». Исследование проводилось на северо-восточном склоне возвышенности Му-ройгоры (максимальная высота около 200 м), представляющей собой выход на поверхность твердых кристаллических пород – диабазов, в виде обломочных глыб разного размера. Общая протяженность скального выхода составляет около 1,5 км, ширина – 150-200 м. В его пределах формируется

комплекс растительных сообществ, включающий в себя ельники, сосняки, а также смешанные еловососновые леса, нередко с примесью лиственных пород. По склону горы был заложен геоботанический профиль шириной 20 м и длиной 120 м, на котором на 7 пробных площадях размером 20х10 м выполнены полные геоботанические описания, включающие определение общих характеристик сообществ, характеристик деревьев и напочвенного покрова [5].

Описание напочвенного покрова выполнено на площадках размером 1х1 м, на которых отмечали видовое разнообразие и проективное покрытие видов мохово-лишайникового и травяно-кустарничкового ярусов. На каждой площадке измеряли относительную освещенность (люксметром), сквозис-тость (сквозистомером Ипатова), глубину залегания кристаллической породы (в 5 точках площадки при помощи металлического щупа). Отдельно проводили описание эпилитного лишайникового покрова с помощью рамки 10х20 см, в поле описания которой отмечалось число видов лишайников, общее покрытие, покрытие отдельных видов и характеристики местообитания: тип субстрата, свойства субстрата, угол наклона поверхности, экспозицию к сторонам света. Всего в пределах профиля выполнено 140 описаний напочвенного покрова, 214 описаний эпилитного лишайникового покрова. Собрано около 200 образцов лишайников, мхов и сосудистых растений. Определение лишайников выполнено в лабораторных условиях на кафедре ботаники и физиологии растений ПетрГУ, в гербарии Хельсинского университета, в лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН, мхов – в Институте биологии КНЦ РАН, печеночников – в ПАБСИ. Коллекции хранятся в гербарии ПетрГУ (PZV). Обработка данных выполнена на основе регрессионного анализа [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Вершина Муройгоры покрыта четвертичными отложениями, на которых развивается ельник скальный черничный зеленомошный с участием ели, сосны и березы. Ниже по склону горы мощность

Глубина залегания кристаллических пород, см

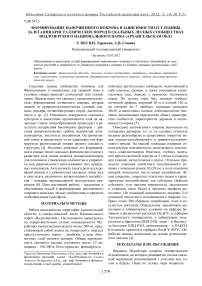

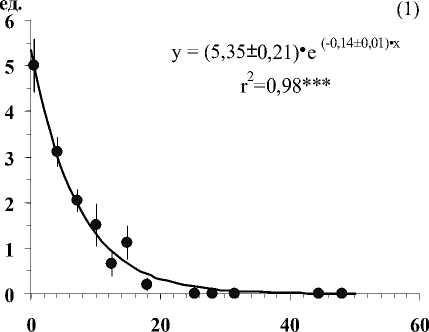

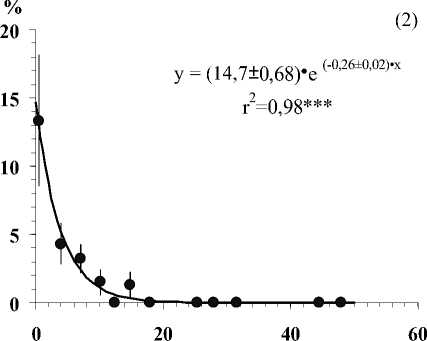

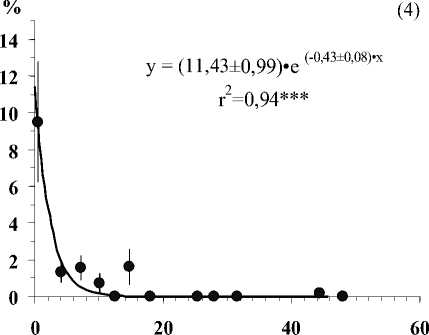

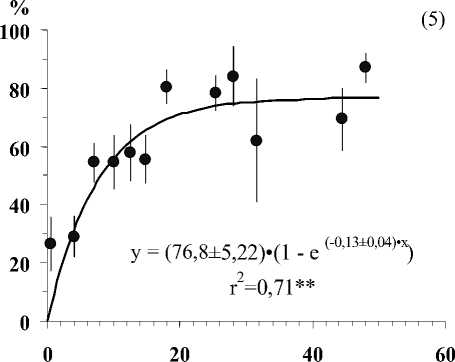

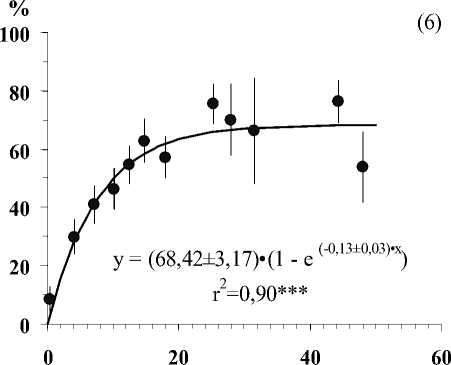

Рис . Средние значения числа видов лишайников (1), проективного покрытия Cladonia amaurocraea (2), Clado-nia rangiferina (3), общего покрытия печеночных мхов (4), общего покрытия мхов (5) и общего покрытия травяно-кустарничкового яруса (6) при разной глубине залегания кристаллических пород в скальных сообществах. Примечание. Вертикальными линиями показана ошибка среднего. Линии на графиках проведены в соответствии с уравнениями регрессии. Коэффициенты регрессионных уравнений и корреляции отличны от нуля при уровнях значимости, соответственно 0,01(**) и 0,001 (***).

мощность четвертичных отложений уменьшается, доля участия ели в древостое постепенно снижается и ельник сменяется сосняком скальным брусничным лишайниково-зеленомошным. Середину склона покрывают сосняки скальные лишайниковые, отли- чающиеся достаточно разреженным древостоем из сосны. При переходе от середины к подножью склона мощность четвертичных отложений постепенно нарастает и сосняк лишайниковый последовательно сменяется смешанным елово-сосновым сообщест- вом, затем ельником черничным зеленомошным. Давность последнего пожара в изученных сообществах, определенная на основе анализа кернов, составляет 173 года. Возраст древостоя варьирует от 342 до 69 лет; преобладают деревья возрастом 120150 лет. Таким образом, растительный комплекс Муройгоры представляет собой сочетание различных сообществ на основе мощности почвенного слоя.

Примитивные почвы в северо-западном регионе можно разделить на четыре типа: корковые – формирующиеся на первых стадиях почвообразования, когда с появлением лишайников происходит накопление органического вещества и ускоряются процессы выветривания кристаллических пород; органогенные – характерной особенностью которых является образование лесной подстилки, которая залегает на скальном основании; щебнистые – почвы, в профиле которых появляется минеральный щебнистый горизонт с низким содержанием мелкозема; слабодифференцированные – являющиеся переходной стадией к неполноразвитым подзолам [6]. В пределах изученного профиля все эти стадии представлены в разном количественном соотношении в зависимости от типа растительного сообщества. Проанализировано формирование напочвенного покрова от эпилитных лишайников до развитых мохово-лишайникового и травяно-кустарничкового ярусов. Анализ, таким образом, включает эпилитные, эпигейные лишайники, печеночники, мхи и сосудистые растения.

В пределах обследованной площади (0,24 га) выявлено 35 видов эпилитных лишайников, среди которых преобладают накипные и листоватые биоморфы. Это указывает на длительность существования эпилитного покрова и наличие сукцессионных смен в направлении от накипных к листоватым и кустистым жизненным формам в связи с изменениями состояния скальной поверхности. По значениям покрытия и частоте встречаемости в описаниях выделяется два типа лихеносинузий. Первая – синузия с доминированием накипного вида Rhizo-carpon hochstetteri (Kцrb.) Vain., в которую входят в качестве содоминантов накипные виды родов Por-pidia и Rhizocarpon , вторая – синузия листоватого лишайника Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale (табл.) с существенной долей участия накипных видов и включением листоватых, таких как Melanelia stygia (L.) Essl., M. hepatizon (Ach.) A. Thell.

В мохово-лишайниковом и травяно-кустарничковом ярусах встречаются 9 видов сосудистых растений, доминантами из которых являются Vac-cinium vitis-idaea L., V. myrtillus L., Ledum palustre L. Empetrum nigrum L. Моховый покров представлен 31 видом, среди которых 17 – мхи, 14 – печеночники. Среди мхов доминируют – Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. , Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al., Polytrichum uniperinum Hedw., а также виды родов Schagnum ( S. russowii Warnst., S. girgensohnii Russov.) и Dicranum ( D. flexicaule Brid. , D. fuscescens

Turner); среди печеночных – Ptilidium ciliare (L.) Hampe, Neoorthocaulis floerkei (F.Weber et D.Mohr) L. Sцderstr., De Roo et Hedd., Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske, Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov. Лишайниковый покров образуют 22 вида с преобладанием Cladonia amaurocraea Flцrke. Schaer ., Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg., Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda.

В результате исследования установлено, что показатели видового разнообразия и обилия видов травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов тесно связаны с глубиной залегания кристаллических пород (Рис.). По доминантным видом и ценотическим особенностям отдельных видов в напочвенном покрове выделяются 5 стадий с выраженными характерными чертами (см. табл.).

-

• Первая стадия – эпилитные лишайники на голом скальном субстрате.

-

• Вторая стадия выделяется на маломощном, до 1 см органогенном слое, где доминируют лишайники рода Cladonia с рано исчезающими горизонтальными талломами ( C. rangiferina, C. amauro-craeа) , а также виды рода Cladonia с развитыми горизонтальными талломами. Последние не образуют большого покрытия, но вносят существенный вклад в биоразнообразие яруса (см. рис.). Характерной чертой является включение в сообщество печеночников, с наибольшим для них разнообразием и обилием. В силу низкой конкурентоспособности они осваивают менее пригодные для мхов участки, а их способность образовывать различные биоморфы позволяет им расти между «веточками» в куртинах лишайников или формировать рыхлые ковры из плотно прикрепленных к субстрату побегов [1].

-

• Третья стадия – мощность почвенного покрова не превышает 7 см. Здесь хорошо развит мохово-лишайниковый ярус с преобладанием кустистых сильно разветвленных лишайников с рано исчезающими горизонтальными талломами ( Cladonia rangiferina, С. stellaris ). Возрастает роль мхов, на долю которых приходится около половины общего покрытия яруса, которые вытесняют печеночники и лишайники с горизонтально развитыми талломами. В сообщество включаются сосудистые растения.

-

• Четвертая стадия – мощность почвенного покрова составляет от 7 до 20 см. В моховолишайниковом ярусе преобладают мхи, с небольшим участием встречается Cladonia rangiferina . Здесь хорошо развит травяно-кустарничковый ярус, доминирует Vaccinium myrtillis ; отмечается максимальное значение покрытий Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre, Empetrum nigrum.

Пятая стадия – мощность почвы возрастает до 20–50 см. Напочвенный покров сложен в основном мхом Hylocomium splendens и кустарничком Vaccin-ium myrtillis с его абсолютным доминиро-ванием (см. табл.). Более развитый слой почвы позволяет чернике формировать довольно мощные подземные

Таблица . Стадии формирования напочвенного покрова в зависимости от глубины залегания кристаллических пород

Таким образом, выделенные стадии формирования напочвенного покрова согласуются с глубиной залегания кристаллических пород, или мощностью развития почвенного слоя. Установлено, что в процессе образования почвенного горизонта в отсутствие внешних нарушений происходит последовательная смена доминантных видов напочвенного покрова до момента наступления стационарного состояния. В наших условиях это состояние наступает при мощности почвенного слоя более 20 см и характеризуется стабильным участием в напочвенном покрове двух доминантных видов Hylocomium splendens и Vaccinium myrtillis.

Выражаем глубокую благодарность к.б.н. Е.А. Боровичеву (ПАБСИ) и к.б.н. М.А. Бойчук (Инсти- тут биологии КНЦ РАН) за помощь в определении видов печеночников и мхов.

Список литературы Формирование напочвенного покрова в зависимости от глубины залегания кристаллических пород в скальных лесных сообществах Водлозерского национального парка (Архангельская обл.)

- Боровичев Е.А. Формы роста печеночников (Marchantiophyta) Лапландсокго заповедника (Мурманская область)//Вестник МГТУ. 2011. Т. 14. № 3. С. 583-586.

- Дюкова Г.Р. Экология почвообразования, динамика и основные свойства почв Пензенской области//Известия ПГПУ. Естественные науки. № 1 (5). 2006. С. 50-57.

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Ведение в количественную биологию. Петрозаводск: Изд. ПетрГУ, 2003. 304 с.

- Кравченко А.В., Тимофеева В.В. О связи состава и структуры нижних ярусов скальных сосновых лесов и подстилающих коренных пород//Разнообразие почв и биоразнообразие в лесных экосистемах средней тайги. М.: Наука, 2006. C. 52-67.

- Методы изучения лесных сообществ. СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с.

- Основы ландшафтной экологии европейских таежных лесов России. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. 227 с.