Формирование научно-исследовательской компетенции специалиста в области техносферной безопасности как условие внедрения наукоемких инновационных технологий

Автор: Горина Л.Н., Данилина Н.Е., Рябикин С.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Подготовка специалистов современного уровня

Статья в выпуске: 4-4 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблематика внедрения наукоемких инновационных технологий, формирование научно-исследовательской компетенции в рамках дисциплины «Аттестация рабочих мест». Анализируется опыт практической профессиональной подготовки студентов в области техносферной безопасности.

Наукоемкие инновационные технологии, учебный процесс, аттестация рабочих мест, научно-исследовательская компетенция

Короткий адрес: https://sciup.org/148200285

IDR: 148200285 | УДК: 37

Текст научной статьи Формирование научно-исследовательской компетенции специалиста в области техносферной безопасности как условие внедрения наукоемких инновационных технологий

тенденции старения научных кадров; отечественная наука признана самой старой в мире. Действительно, если в 2000 г. доля исследователей старше 60 лет составляла 20,7%, то к 2010 г. она достигла 25,7%. Политика Российской Федерации в области науки и технологий определяет приоритетным «создание условий для привлечения и закрепления молодежи в сфере науки и технологий»[1]. Государственные программы поддерживают стремления молодого поколения к новым разработкам и изобретениям в различных сферах деятельности.

Ориентируясь на сложившуюся обстановку, становится ясно, что любой современный процесс, в частности обеспечение техносферной безопасности – сложная комплексная проблема, интегрирующая большую совокупность знаний и практических методов решения, и специалист должен обладать знаниями научноисследовательского уровня. Важнейшим компонентом подготовки специалиста является его научно-исследовательская подготовленность к профессиональной деятельности. Научноисследовательская деятельность специалиста по техносферной безопасности заключается в:

-

- создании новых систем и методов защиты человека и среды обитания на основе теоретических, расчетных и экспериментальных исследований;

-

- проведении анализа негативных факторов и техногенного риска современного производства и технических систем;

-

- участии в исследованиях по воздействию антропогенных факторов и стихийных явлений на промышленные объекты;

-

- создании новых методов повышения надежности и устойчивости технических объектов, локализации и ликвидации последствий аварий и катастроф [4].

Модель видов профессиональной деятельности для специалиста по техносферной безопасности обладает определенными свойствами:

-

1. Деятельность специалиста неотъемлемо связана с поиском информации, измерением алгоритмов, производственных процедур, анализом и синтезом информации, внесением изменений в тех процесс, конструктивные изменения оборудования.

-

2. Деятельность специалиста требует практического проведения экспериментальных исследований состояния условий труда.

-

3. Деятельность специалиста связана с постоянно меняющими условиями труда работников, она должна быть динамичной и отражать происходящие изменения в общественно-социальной жизни и материально-техническом содержании объектов контроля и надзора.

-

4. Деятельность специалиста обладает преемственность, обеспечивает повышение квалификации и развитие и освоение новых видов деятельности.

Таким образом, выпускник должен отчетливо понимать процесс трудовой деятельности специалиста в области техносферной безопасности, профессиональные виды деятельности, обладать общекультурными и профессиональными качествами, чтобы в кратчайшие сроки влиться в рабочий процесс производства и квалифицированно выполнять свои должностные обязанности. Достигнуто это может быть только за счет введения научно-исследовательской работы как обязательного компонента основной образовательной программы подготовки специалиста.

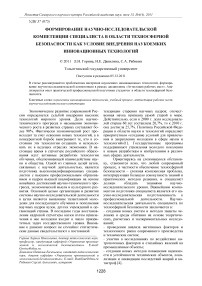

Рис. 1. Модель научно-исследовательской компетенции специалиста по техносферной безопасности

Модель научно-исследовательской компетенции специалиста по техносферной безопасности представлена на рис. 1. Она разбита и представлена по блокам – видам деятельности специалиста по техносферной безопасности в соответствии с его профессиональными обязанностями на рабочем месте.

Информационный блок включает:

-

1. Формирование информационной базы исследования – анализ, контроль и коррекция первичной информации, формирование локальной базы данных нормативных документов, контроль результатов систематизации, коррекция нормативносправочной информации, контроль правильности и

- соответствия текущей и итоговой информации, перспективный анализ документации.

-

2. Поисковые навыки при работе с информационными источниками - формирование навыков информационной грамотности, формирование представлений об информационно-поисковой деятельности, формирование навыков использования библиотечно-поисковых инструментов, формирование и совершенствование навыков обработки, организации и представления информации, совершенствование навыков аналитической деятельности, необходимых при работе с информацией.

Аналитический блок содержит:

-

1. Анализ информации - постановка проблемы и ее предварительная проработка, анализ собранных материалов в соответствии с целями и задачами исследования, анализ информации.

-

2. Синтез информации - формирование нового научно-исследовательского материала.

Блок прогнозирования:

-

1. Прогнозирование процессов, формализованное описание процессов, построение дальнейшего развития процессов, определение проблемы, путей её решения, умение предложить ведущую идею исследования и структуру работы.

-

2. Оценка преимуществ и рисков - проведение теоретических и эмпирических исследований, умение определить преимущества и риски исследуемого процесса.

Экспериментальный блок содержит:

-

1. Планирование эксперимента - определение комплекса мероприятий, направленных на эффективную постановку экспериментальной деятельности, достижение максимальной точности измерений при минимальном количестве проведенных опытов и сохранении статистической достоверности результатов.

-

2. Реализация эксперимента - внедрение результатов планирования в практический процесс, сопровождение эксперимента, умение проводить опросы, тестирование, наблюдения и изучать их данные, умение изучать и обобщать опыт, умение организовать и провести эксперимент, умение интерпретации результатов исследования.

Разработанная модель научно-исследовательской компетенции ориентирует высшее образование не столько на формирование знаний о техносферной безопасности, сколько на самореализацию личности в профессиональной деятельности, на развитие субъектного опыта практического участия в улучшении состояния окружающей среды и условий производственной среды, выявления и содействия решению проблем охраны труда и техники безопасности. Спроектированная модель является полной и достаточной для формирования и реализации научноисследовательской компетенции у студента высшего учебного заведения.

В учебном процессе дисциплиной, являющей примером формирования у будущих специалистов научно-исследовательской компетенции, служит «Аттестация рабочих мест». В рамках дисциплины введено практикоориентированное обучение специалиста - в рамках практики студент выполняет функции технического обслуживания оборудования и приборов подготовка их к проведению необходимых работ; проведение исследований и измерений согласно области аккредитации с оформлением рабочих журналов, в том числе на лабораторных занятиях со студентами; проведение исследовательских работ в процессе договорной деятельности. Сферой деятельности специалиста в рамках «Аттестации рабочих мест» являются научно-исследовательские работы в рамках хозяйственно-договорной деятельности.

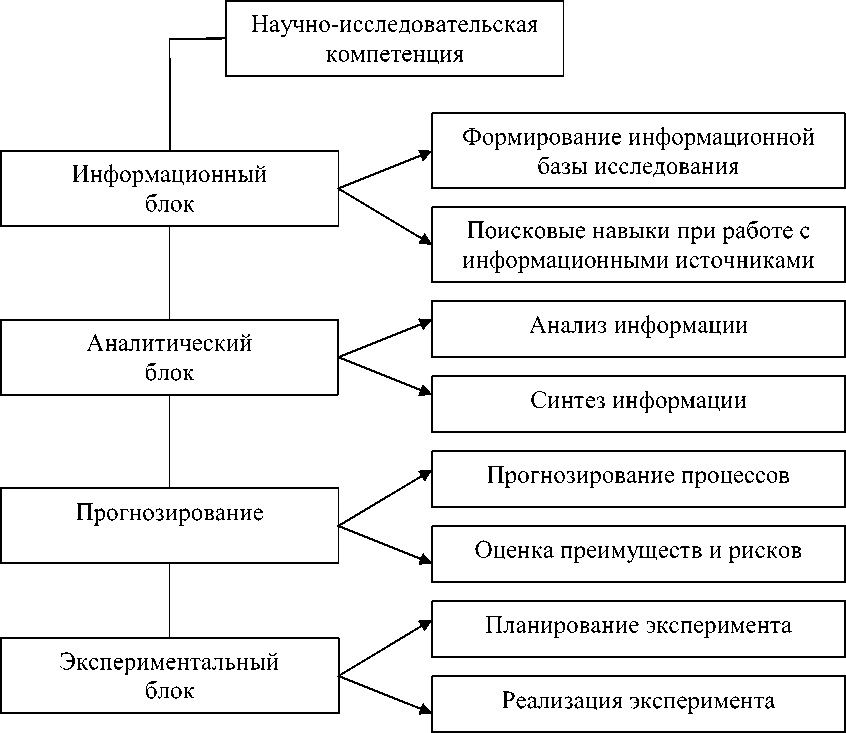

Рис. 1. Распределение результатов входного и выходного контроля по дисциплине «Аттестация рабочих мест» в контрольных и экспериментальных группах

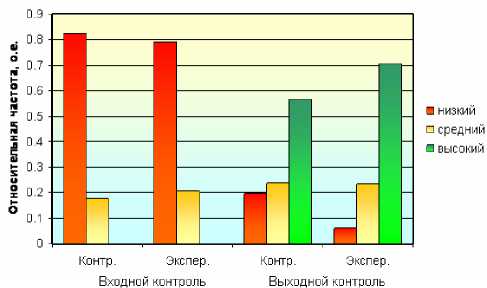

Рис. 2. Распределение результатов производственной практики и раздела «Безопасность жизнедеятельности» дипломного проекта в контрольных и экспериментальных группах

На примере дисциплины проведен мониторинг, контроль и оценка практической деятельности студентов. Традиционно студенты разделены на 2 группы: контрольную - обучающуюся по традиционной методике, и экспериментальную - проходящую обучение по практикоориентированной программе. Мониторинг осуществлялся на этапах:

-

- входного контроля, до внедрения реализации производственной практики по дисциплине;

-

- выходного контроля, после прохождения производственной практики по дисциплине «Аттестация рабочих мест» в рамках выполнения договорной деятельности;

-

- по результатам выполнения дипломной работы по теме «Аттестация рабочих мест»[2, 3].

Анализируя сравнение результатов уровней сформированности научно-исследовательской компетенции в контрольной и экспериментальной группах при входном контроле по дисциплине «Аттестация рабочих мест» установлено, что уровни подготовки студентов в контрольных и экспериментальных группах в начале занятий по дисциплине «Аттестация рабочих мест» статистически близки (рис. 1). Анализируя сравнение результатов уровней сформированно-сти видов профессиональной деятельности в суммарных контрольной и экспериментальной выборках при выходном контроле по дисциплине «Аттестация рабочих мест», после прохождения производственной практики и выполнения дипломной работы по теме «Аттестация рабочих мест», видно, что распределение уровней сфор-мированности научно-исследовательской компетенции, а также результаты прохождения производственной практики и выполнения раздела «Аттестация рабочих мест» дипломного проекта в экспериментальных группах стохастически выше, чем в контрольных группах, проходящих обучение по традиционной методике (рис. 2).

Выводы: такой подход к стратегии развития образования, отвечающий перспективам интеграции науки в общество, определяется перемещением источников и движущих сил социально- экономического прогресса из материальной в интеллектуальную сферу. В условиях экономики, основанной на знаниях, наука превращается в крупную и самостоятельную отрасль экономики и в качестве инновационной составляющей начинает пронизывать всю профессиональную деятельность каждого специалиста. В таких условиях залогом успешного развития высшего учебного заведения должна стать научно-исследовательская работа, привлечение в научную сферу студентов и аспирантов, осуществление на практике интеграции науки и образования, сочетание фундаментальных и прикладных исследований в рамках научных школ вуза с современными тенденциями образования. Формирование уме-ний и навыков осуществления научно-исследовательской деятельности студентов проходит на более высоком уровне, если в образовательном процессе учитываются условия, в которых протекает процесс формирования научно-исследовательской компетенции.

Список литературы Формирование научно-исследовательской компетенции специалиста в области техносферной безопасности как условие внедрения наукоемких инновационных технологий

- Федеральный Закон № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996. С. 15.

- Квалиметрия в образовании: методология и практика, книга 1. -М., 2002. С. 28.

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2008 N 568 (ред. от 23.12.2010) «О федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 -2013 годы». С. 12.

- Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды «техносферная безопасность», учебник. -М.: Юрайт, 2010. С. 145.