Формирование новой стратегии решения экоградостроительных проблем в современном промышленном городе

Автор: Глинянова Ирина Юрьевна

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Технико-технологические инновации

Статья в выпуске: 7, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье формулируется новая стратегия развития городов, которая заключается в перманентном соединении в единую самоорганизующуюся систему основных сфер деятельности человечества: экономической, экологической, социальной и др. При этом преобразование города может рассматриваться через биосферосовместимость, экономическую эффективность при общем снижении антропогенного давления на биосферу.

Биосферосовместимость, биосфероцентричность, экоградостроительство, биоархитектура, фитомодулярные пространства

Короткий адрес: https://sciup.org/14968250

IDR: 14968250 | УДК: 504.75

Текст научной статьи Формирование новой стратегии решения экоградостроительных проблем в современном промышленном городе

Градостроительство охватывает сложный комплекс общественно-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических проблем.

Формулирование новой стратегии развития городов вызвано развитием глобальных экологических проблем и означает перманентное соединение в единую самоорганизующую систему основных сфер деятельности человечества: экономической, экологической, социальной и др. При этом преобразование города может рассматриваться через биосферосовместимость, экономическую эффективность при общем снижении антропогенного давления на биосферу.

Термин «биосферосовместимость» появился в конце 90-х годов. Так, М.Ф. Замятина понимает его «как стратегический критерий экологизации научно-технологического развития» [4, с. 38].

По мнению О. Литовки, биосферосовме-стимость – «тип динамического равновесия природно-антропогенной системы» [1]. В ее работе изложены три типовые формы проявления биосферосовместимости, которые являются конкретным выражением закона необходимого регионального разнообразия в си- стеме «природа – общество – хозяйство». Выделены три типа хозяйственного освоения: бифуркационный, броунизирующий, организующий. Показано их значение для биосферосовместимого пути развития региона.

В.А. Ильичев [5], интегрировав накопленный опыт, разработал теоретико-методологическую концепцию преобразования города в биосферосовместимый и развивающий человека.

Рассматривая биосферу и градостроительство, мы представляем ее уже не только как кладовую и поставщика ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть обязательным условием функционирования социально-экономической системы и ее отдельных элементов.

Известно, что элементарной структурной единицей биосферного уровня организации жизни на Земле является биогеоценоз. Вместе взятые биогеоценозы образуют биосферу Земли. Человек – одно из звеньев всей этой системы, поэтому целостность и устойчивое функционирование биогеоценоза – необходимое условие существования человечества.

Научная теория развития биосферы должна стать основополагающим фундаментом градостроительных планов, биосферосовместимых технологий строительства и развития человека в структуре города как неотъемлемой части природы.

На сегодняшний день современная градостроительная деятельность серьезно вмешивается в протекание биосферных процессов, способна активно изменять состояние поверхности Земли. Промышленные комплексы города, дороги и аэродромы, тепловые и гидротехнические, энергетические станции, гидромелиоративные сооружения, глубокие шахты и тоннели – все это перемещает огромные массы грунта, запыляет воздух, практически полностью уничтожает почву, сводит леса и другую растительность, меняет ландшафты и имеет еще множество отрицательных последствий.

Собственно строительный процесс – возведение зданий и сооружений – не является самым мощным возмутителем сложившегося равновесия в природной среде, хотя пыль, электромагнитное, вибрационное, нефтехимическое загрязнения при строительных работах, конечно, имеют место. Гораздо серьезнее дело обстоит с переформированием структуры абиотических факторов на осваиваемой строительством территории, изменение которых всегда влечет изменения в биоте, что выводит существующие экологические системы из равновесия. Учитывая, что строительством «заражены» все страны мира, муниципалитеты и почти каждый человек, то мы вынуждены признать, что строительная деятельность – это, наверное, все-таки одна из функций биосферы, так как человечество в своем 6-миллиардном исчислении в ней составляет огромную долю. В данном случае на том временном отрезке, когда строительство стало ощутимой деятельностью для биосферных процессов, его следует отнести к глобальным стрессовым возмущающим факторам, последствия которых достаточно длительное время будут компенсироваться биосферой.

Создание определенных условий для снижения негативных проявлений строительства и строительного давления на окружающую среду, на наш взгляд, может способствовать замедлению развивающихся экокризисных явлений, самоочищению и планомерному развитию биосферы.

Одним из основных прерогативных направлений развития городов должно стать обеспечение экологической совместимости их с окружающей природной средой. Это обусловливает биосферосовместимость строительно-хозяй- ственной деятельности и формирует комфортную и экологическую среду обитания человека.

Развивая города и основные виды промышленности (горно-добывающую, нефтеперерабатывающую, металлургическую, химическую и др.), человек существенно изменяет качественные и количественные характеристики планетарного круговорота веществ. Объем веществ и энергии, вовлекаемых в антропогенный или технологический обмен, непрерывно увеличивается, а следовательно растет влияние общества на природу. Перерабатываемые в ходе антропогенного обмена природные ресурсы дают продукцию и колоссальные отходы – в большинстве своем чуждые природе соединения, которые не включаются в естественные циклы планеты Земля. Формируются принципиально новые экосистемы – технобиогеоценозы.

Если посмотреть на карты загрязнений городов, то становится совершенно очевидно, что источником загрязнений являются поселения и промышленность в них. Поэтому начинать заботиться о биосфере надо именно с городов [5].

В зонах влияния промышленных предприятий наблюдается, с одной стороны, снижение уровня здоровья населения, рост заболеваний населения, с другой – искусственное обеднение видового состава, вспышки массового размножения вредителей, снижение общей продуктивности биоценозов, рост мутагенности среды и др.

Если еще 30–40 лет назад объемы и токсичность техногенных выбросов в целом не превышали способности биосферы к их поглощению и нейтрализации, то сегодня они достигают предела возможностей биогеоценозов к самоочищению. Со стороны биосферы это противоречие проявляется в периодически повторяющихся чрезвычайных событиях в окружающей среде: наводнениях, землетрясениях, извержениях вулканов, цунами, засухах, снегопадах, аномальной жаре или холоде, оползнях и др.

Одним из основных признаков устойчивого развития является понятие «биосфе-роцентричности», разработанное А.Д. Урсул, А.Л. Романович [8], под которым понимается «сохранение биосферы как естественной основы всей жизни на Земле, необходимого условия ее устойчивости и естественной эволюции». По мнению В.А. Ильичева, И.А. Малмыгина [6], биосферосовмес- тимые технологии регионального развития могут обеспечить пропорциональное и сбалансированное развитие биотехносферы.

На практике стали появляться определенные проекты экоградостроительства, в которых делается попытка преобразовать город в биосферосовместимый и развивающий человека.

Следует отметить интересный инвестиционный проект Масдар Сити в ОАЭ, который создает экологический город с «нулевым выбросом парниковых газов», демонстрирующий новейшие технологии в строительстве и жизнеобеспечении. Все потребности города удовлетворяются за счет геотермальной энергии, энергии солнца и в процессе получения энергии от переработки мусора. Особое внимание уделено дизайну концепции, которая создана с целью обеспечения комфортного микроклимата и проживания человека с учетом всех особенностей местности.

Сегодня в мире наблюдается общая тенденция роста экологических поселений и экогородов. Они уже существуют и развиваются в Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Азии. Этому тренду положила начало стремительно ухудшающаяся экологическая ситуация в условиях развития техногенно-индустриальной модели цивилизации и постоянно усиливающееся давление человека на природу.

Экологические города акцентируют свое внимание на современных технологических и экологических решениях, присутствующих во всех аспектах градостроения, организации жилого пространства, эксплуатации инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. Они выдвигают абсолютно новую парадигму бытия и развития, применяя только самые экологичные и «умные» технологии, создающие комфорт и обеспечивающие экологическую безопасность человека в масштабах города.

В России движение экогородов только начинает развиваться.

Известный проект экограда – Аркона, в отличие от других проектов, может стать прекрасным живым примером демонстрации превращения эко-технологий и рациональных ресурсосберегающих решений в прогрессивную экологическую культуру.

Это первый город в России, который планируется и будет возводиться строго в рамках «зеленых» технологий.

Последующее расселение россиян в экогорода, такие как Аркона, может стать прекрасной тенденцией возрождения регионов России, так как с опустыниванием деревень и земель наши регионы теряют традиции, историю, аутентичность. На наш взгляд, проект «Аркона» – это не только серьезный вызов прошлым привычкам и устоям, но и мощный источник возможностей, которые нельзя упустить в условиях общей тенденции ухудшающейся экологической ситуации в мире. Это своеобразный способ сблизить людей и природу.

Преобразование города в биосферосовместимый и развивающий человека учеными также разрабатывается в России, в частности в г. Санкт-Петербурге.

Так, например, «Экополис» – программа создания будущих агропромышленных комплексов с небольшим городом, частично обеспечивающим жителей продуктами питания с утилизацией всех видов энергии и направлением их на выращивание пищевых и технических растений. Город вписан в природную среду, все предприятия работают по безотходной технологии, к минимуму сведены загрязнения. Вокруг города сохранена природа в естественном виде. В этом несколько идеализированном поселении будущего, видимо, все здания будут построены на основе принципов строительной бионики и биоархитектуры, они должны быть биопозитивными и «умными», чтобы не только вписываться в природный ландшафт, сохранять и восстанавливать естественную природную среду, не выделять загрязнений, помогать очистке среды, но и повышать качество жизни человека [9].

Другой пример градостроительства, объединяющегося в естественный цикл экосферы, разработан экоинженером из Германии Г. Паули, который представил проект малого города с доминацией пивоваренной отрасли, реализованный в Китае, Танзании, Намибии, на о-ве Фиджи и др.

Вышеперечисленные проекты демонстрируют сугубо практические аспекты градостроительной деятельности человека.

Исследования В.А. Ильичева, И.А. Мал-мыгина и др. формируют теоретический фундамент механизмов развития биотехносферы, описывают ее организационно-методическое обеспечение, рассматривают принципы преоб- разования города в биосферосовместимый и развивающий человека.

Основополагающим методологическим каркасом нашей научной работы являются теоретические исследования В.А. Ильичева, в которых отражены главные принципы преобразования города в биосферосовместимый и развивающий человека.

Развивая его учение, градостроительная деятельность нами рассматривается как «симбиоз с биосферой». Прогресс и развитие человека должны идти в рамках «симбиотического, гармоничного взаимодействия человеческого общества, как части Природы, с Природой» [5, с. 125].

Градостроительная деятельность преобразования малого города в биосферосовместимый и развивающий человека базируется через реализацию основных функций города, описанных В.А. Ильичевым.

Так, одними из основных функций города являются:

-

- жизнеобеспечение;

-

- связь с природой.

От жизнеобеспечивающей функции в значительной степени зависит здоровье населения и качество человеческой жизни. Удовлетворение рациональных потребностей человека, таких как «жизненная сила», потребность человека всегда и везде быть здоровым и др., должно реализовываться именно через эту функцию.

Функция «связь с природой» – «гармоничное сочетание ландшафта и архитектурных объектов», «мягкое встраивание» их в природу – определяется неразрывной связью с окружающей природой, проявляющейся в живописных пейзажах биотехносферы и др. [5].

Взаимодействие и взаимодополнение этих двух функций будет реализовываться через экологический механизм градостроительной деятельности.

Экологический механизм градостроительной деятельности представляет собой механизм перманентного перехода качественных и количественных показателей окружающей среды в городе к естественному состоянию биосферы [2].

В данном контексте под экоградострои-тельной деятельностью понимается:

-

1) в практическом смысле:

-

- разработка архитектурно-планировочных решений, направленных на повы-

- шение качества жизни и уровня здоровья населения через создание фитомо-дулярных пространств: структурирование живописных пейзажей экстерьеров и интерьеров с одновременным использованием уникальных возможностей растений по оздоровлению окружающего пространства, то есть нейтрализации биологического, химического и физического загрязнений, доминирующих в современном промышленном городе; озонирование пространства; насыщение его полезными аэроионами;

-

- искусственное моделирование и конструирование региональных экосистем (продуценты – консументы – редуценты) в фитомодулярных пространствах и санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и управление ими;

-

- реконструкция существующих экосистем в околопроизводственном пространстве и их стабилизация;

-

- модернизация производства и включение промышленного предприятия в жизненный цикл Биосферы.

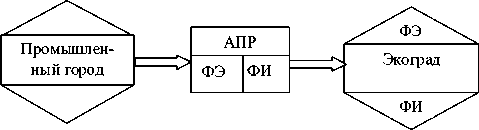

В теоретическом смысле:

-

- как разработка механизма экоградос-троительной деятельности и построение экологического алгоритма действия преобразования современного промышленного города в экоград (см. рисунок).

Любой город может быть поделен на основные функциональные зоны.

К основным планировочным элементам города относят:

-

1. Жилые здания, объединенные в жилые микрорайоны и кварталы.

-

2. Здания административно-общественных учреждений и учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населения.

-

3. Внеквартальные зеленые насаждения и спортивные сооружения общего пользования.

-

4. Улицы и площади, набережные, мосты и туннели.

-

5. Промышленные предприятия.

-

6. Устройства внешнего транспорта: железнодорожного, водного, воздушного, автодорожного.

-

7. Коммунальные предприятия и сооружения: устройства внутригородского транс-

- порта, городского водопровода и канализации, электростанции и теплоэлектроцентрали, газовые заводы.

-

8. Кладбища и крематории.

-

9. Санитарно-защитные зоны и др.

Экологический механизм градостроительной деятельности преобразования малого города в биосферосовместимый и развивающий человека реализуется через экологический алгоритм действия (ЭАД).

Классификация закономерностей по видам планировочных элементов лежит в основе ЭАД.

Так, например, промышленные производства как планировочный элемент характеризуются определенной нагрузкой на биосферу. Это выражается специфическим выбросом и сбросом загрязняющих веществ, определенным ко- личеством отходов. Преобразование этого планировочного элемента в биосферосовместимый и развивающий человека компонент возможно через архитектурно-планировочные решения в виде организации фитомодулярных пространств экстерьера и интерьера.

Например, если доминирующими химическими загрязнителями атмосферного воздуха металлургических комбинатов являются пыль, кислотные оксиды, окислы серы и др., то в этом случае экологический механизм алгоритма действия будет направлен на преобразование среды металлургических комбинатов с целью построения фитомодулярных пространств экстерьеров и интерьеров с доминантой газопоглотительных способностей растений, нейтрализацией их пылевидных частиц.

Матрица экологической градостроительной деятельности преобразования современного промышленного города в экоград:

АПР – архитектурно-планировочные решения; ФЭ – фитомодулярное пространство экстерьера; ФИ – фитомодулярное пространство интерьера

Фитомодулярные пространства – это искусственно созданные природные живописные пейзажи с преобладанием видового состава деревьев, кустарников, трав экстерьера или комнатных растений интерьера, направленных на нейтрализацию биологического, химического, физического загрязнений, озонирования и насыщения пространства полезными аэроионами.

Экоградостротельная деятельность преобразования малого города в биосферосовместимый и развивающий человека создаст предпосылки для развития экологической безопасности региона и повышения качества уровня жизни населения.

Список литературы Формирование новой стратегии решения экоградостроительных проблем в современном промышленном городе

- Антагонизм в системе эколого-экономических отношений/О. Литовка [и др. ]//Общество и экономика. -2005. -№ 9. -С. 166-176.

- Глинянова, И. Ю. К вопросу о разработке основ методологического подхода к организации экологически чистого пространства в общественных и жилых зданиях/И. Ю. Глинянова//Качество внутреннего воздуха и окружающей среды: материалы VIII Междунар. науч. конф.: сб. ст. -2010. -С. 22-25.

- Жибинова, К. В. Экономические основы экологии/К. В. Жибинова. -М.: Юстицинформ, 2007. -172 с.

- Замятина, М. Ф. Экологизация научно-технологического развития: дис.... д-ра экон. наук: 08.00.05/Маргарита Федоровна Замятина. -СПб., 1998. -411 c.

- Ильичев, В. А. Биосферная совместимость: Технология внедрения инноваций. Города, развивающие человека/В. А. Ильичев. -М.: Кн. дом «Либроком», 2011. -240 с.

- Малмыгин, И. А. Земля болеет человеком/И. А. Малмыгин//Диалог. -1991. -№ 9. -С. 31-36.

- Тетиор, А. Н. Архитектурно-строительная экология/А. Н. Тетиор. -М.: РЭФИА, 2000. -448 с.

- Урсул, А. Д. Устойчивое будущее (глобализация, безопасность, ноосферогенез)/А. Д. Урсул, А. Л. Романович. -М.: Жизнь, 2006. -512 с.

- Экологическая безопасность в строительном комплексе/А. Н. Рязанцев [и др.]. -М.: НИА-Природа, 1999. -310 с.