Формирование понятия «метаболический след»

Автор: Стогов Максим Валерьевич, Новиков Константин Игорьевич, Тушина Наталья Владимировна, Мурадисинов Магамедсайгид Османович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложена концепция «метаболического следа», состоящая в том, что любое нарушение целостности кости приводит к формированию в ней и в организме в целом нового метаболического состояния, реактивность которого в случае повторного повреждения кости повышена.

Удлинение конечностей, чрескостный дистракционный остеосинтез, метод илизарова, биохимия крови

Короткий адрес: https://sciup.org/142121599

IDR: 142121599

Текст научной статьи Формирование понятия «метаболический след»

Метод оперативного удлинения по Илизарову достаточно широко применяется у пациентов, имеющих врожденные или приобретенные дефекты конечностей (последствия перенесенных травм, врожденное недоразвитие конечности и т.д.) [16]. Кроме того, в настоящее время удлинение конечностей выполняется и с чисто косметической целью, например, для увеличения роста у соматически здоровых пациентов [6]. При этом в клинической практике нередко требуется выполнение двух и более этапов оперативного лечения, когда регенераторные возможности костной ткани значительно снижаются [4]. Некоторые исследователи к факторам, лимитирующим интенсивность и продолжитель- ность хирургической коррекции при повторных вмешательствах на скелете, относят нарушения нейрогуморальной регуляции, «истощение» адаптационных резервов организма, снижение регенераторного потенциала кости [5, 7, 10, 11]. Все эти положения, на наш взгляд, отражают один процесс и могут быть объединены в общую концепцию «метаболического следа», заключающуюся в том, что любое нарушение целостности кости приводит к формированию в ней и в организме в целом нового метаболического состояния, реактивность которого в случае повторного повреждения кости повышена. Обоснование данной концепции и являлось целью представленного исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для разработки и обоснования предлагаемой концепции в данной работе нами был осуществлен следующий подход. Первую группу составили пациенты с посттравматическими укорочениями костей нижней конечности (средний возраст 16,3±2,0 года, n=18), которым проводили уравнивание длины конечности, т.е. осуществляли повторное травматическое воздействие на кость («здоровая кость + II этап лечения»). Вторую группу составили пациенты с врожденными укорочениями костей нижней конечности (средний возраст 15,9±1,1года, n=28), изначально имеющие нарушения костного ремоделирования [3], которым проводили первый этап удлинения («больная кость + I этап лечения»). Третью группу составили пациенты, которым проводили косметическое удлинение костей нижней конечности (средний возраст 22,0±1,4 года, n=13) («здоровая кость +1 этап лечения»). Пациентам всех групп оперативное удлинение осуществляли с использованием метода чрескостного дистракционного остеосинтеза по Илизарову по методикам, разработанным в РНЦ

«ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова. Для нивелирования отличий между пациентами исследуемых групп изучаемые в динамике лечения биохимические показатели сравнивали с дооперационным уровнем, а данные представляли не в абсолютных значениях, а в процентах от дооперационного фона. Забор крови проводили до операции, в различные сроки дистракции, фиксации и после снятия аппарата. На проведение клинических исследований получено разрешение комитета по этике при ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздравсоцразвития РФ.

В сыворотке крови изучали активность щелочной (ЩФ) и костного изофермента кислой фосфатазы (ТрКФ), определяли концентрацию молочной (МК) и пировиноградной кислот (ПВК), содержание общего кальция, общего белка, а также продуктов перекисного окисления липидов - малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгат (ДК). Активность ферментов, концентрацию кальция, молочной кислоты и общего белка определяли на биохимическом фотометре Stat Fax 1904+ (США), используя наборы реагентов «Vital Diagnostic» (Россия). Концентрацию ПВК находили по модифицированному методу Umbright [2], МДА – по реакции с тиобарбитуровой кислотой [13]. Уровень диеновых конъюгат в плазме крови определяли спектрофотометрически в гептановой фазе гептан-изопропаноловой (1:1) смеси при длине волны 232 нм. Концентрацию продуктов перекисного окисления рассчитывали на концентрацию общих липидов, которую находили с помощью наборов реактивов фирмы LaChema (Чехия). Дополнительно рассчитывали интегральные показатели: индекс фосфатаз (ИФ), равный отношению ЩФ к

ТрКФ, коэффициент МК*ПВК, отражающий суммарное содержание в крови продуктов анаэробного распада, а также коэффициент ДК*МДА, отражающий суммарное содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов.

Для выявления значимости различий биохимических показателей по сравнению с доопераци-онным уровнем использовали непараметрический U-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Различия между группами проводили по H-критерию Крускала-Уоллиса с последующим применением метода множественного сравнения по Q-критерию Данна.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Дооперационные значения изученных показателей сыворотки крови у пациентов с посттравматическими укорочениями конечности (1-я группа) достоверно от уровня возрастной нормы не отличались. В пределах физиологических значений перед началом удлинения находились и биохимические показатели крови у пациентов с субъективно низким ростом (3-я группа). У пациентов с врожденными укорочениями костей нижней конечности (2-я группа) изначально существовал дисбаланс между процессами остеосинтеза и остеолиза, проявляющийся в повышенных значениях активности фосфатаз и концентрации МК в сыворотке крови, что продемонстрировано нами в ранних работах [3].

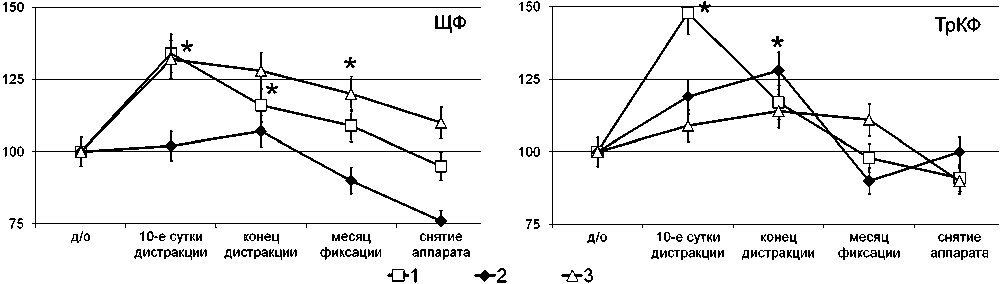

Анализ изменений активности фосфатаз в сыворотке крови обнаружил, что рост активности ЩФ наиболее значительно происходил в динамике удлинения у пациентов с посттравматическими укорочениями и косметическим удлинением, с максимумом на 10-е сутки дистракции (рост в среднем составил 33 % при р=0,01 относительно дооперационного уровня), в последующие сроки обследования активность ЩФ в этих группах имела одинаковую динамику. Активность ТрКФ наиболее существенно возрастала у пациентов с посттравматическими и врожденными укорочениями (1 и 2 группы) соответственно на 46 % (р=0,01) и на 26 % (р=0,05). Активность ТрКФ в 3-й группе с косметическим удлинением на этапах дистракции и фиксации возрастала менее значительно, ее средние значения превышали норму не более чем на 15 %.

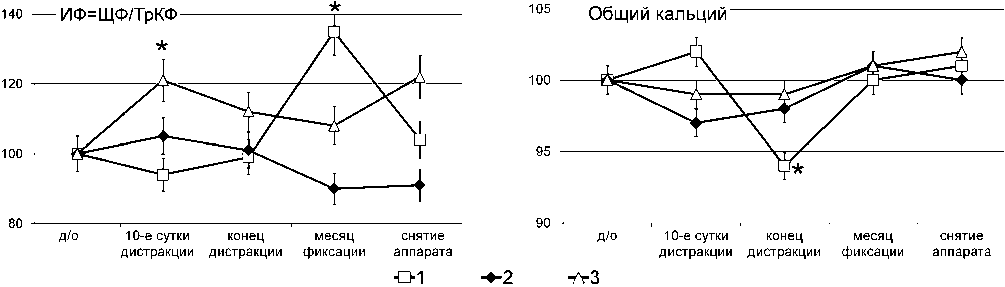

Использование расчетного индекса, равного отношению активности ЩФ к ТрКФ (ИФ=ЩФ/ ТрКФ), показало, что ИФ у пациентов 1-й группы с посттравматическими укорочениями значительно возрастал на этапе фиксации, а у пациентов 3-й группы с косметическим удлинением и 2-й – с врожденными укорочениями – на этапе дистракции (рис. 2). Кроме того, у пациентов 1-й группы в конце дистракции наблюдалось достоверное снижение концентрации кальция в сыворотке крови, чего не происходило у пациентов двух других групп.

Рис. 1. Динамика активности фосфатаз в сыворотке крови пациентов в ходе оперативного удлинения костей нижней конечности по Илизарову. Обозначения: 1– посттравматическое укорочение; 2 – врожденное укорочение; 3 – косметическое удлинение; д/о – до операции. По оси OY – % от дооперационного уровня; * – достоверные отличия от дооперационного уровня при р<0,05

Рис. 2. Динамика индекса фосфатаз и концентрация общего кальция сыворотки крови пациентов в ходе оперативного удлинения костей нижней конечности по Илизарову. Обозначения: см. рис. 1.

Представленные данные демонстрируют, что пациенты с посттравматическими укорочениями (1-я группа) в динамике оперативного удлинения сохраняли репаративные потенции, аналогичные таковым у соматически здоровых пациентов с косметическим удлинением (3-я группа) (об этом говорит одинаковая динамика изменения активности ЩФ). Однако активность процессов резорбции у пациентов 1-й группы значительно превышала реакции остеолиза, отмеченные у пациентов 2-й группы, имеющие исходный дисбаланс между остеосинтезом и остеолизом. Динамика ИФ и концентрация кальция также свидетельствовали об иной модели репарации в ходе оперативного удлинения у пациентов 1-й группы с приобретенными укорочениями конечности.

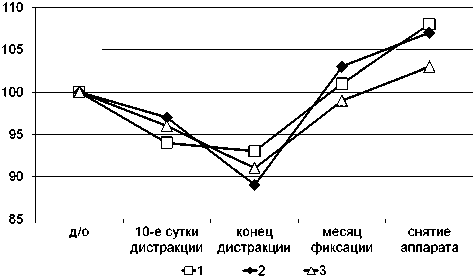

Анализ динамики показателей, характеризующих системную реакцию организма пациентов на оперативное удлинение, выявил следующее: концентрация общего белка сыворотки крови у пациентов всех групп с увеличением сроков дистракции имела тенденцию к снижению с последующим восстановлением на этапе фиксации и ростом относительно нормы на момент окончания лечения (рис. 3).

Рис. 3. Концентрация общего белка сыворотки крови пациентов в ходе оперативного удлинения костей нижней конечности по Илизарову. Обозначения: см. рис. 1

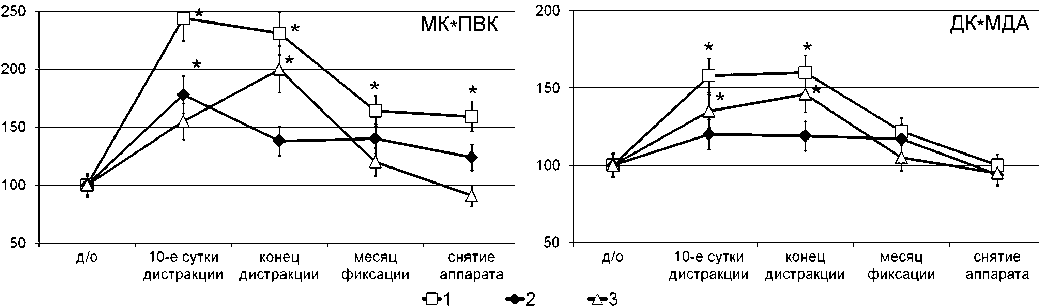

С увеличением длительности дистракции в сыворотке крови пациентов всех групп также закономерно увеличивалось содержание недоокисленных продуктов гликолиза (МК*ПВК) и продуктов перекисного окисления липидов (ДК*МДА), уровень которых с прекращением дистракционных усилий на этапе фиксации снижался (рис. 4). При этом численные значения коэффициентов МК*ПВК и

ДК*МДА у пациентов с посттравматическими укорочениями на всех сроках обследования были всегда выше, чем у пациентов двух других групп. Данное наблюдение говорит о том, что у пациентов при повторном вмешательстве на скелете происходили более реактивные изменения системного ответа.

Полученные результаты демонстрируют, что метаболические сдвиги, происходившие при оперативном удлинении конечностей у пациентов с посттравматическими укорочениями, отличались от динамики метаболических изменений как пациентов с косметическим удлинением (несмотря на то, что дооперационные значения изученных показателей в обеих группах были в пределах нормы), так и пациентов с врожденными укорочениями. Выраженность метаболических реакций в ответ на оперативное удлинение у обследованных пациентов возрастала в группах: 2<3<1. Причиной такой метаболической реактивности у пациентов с посттравматическими укорочениями, на наш взгляд, является феномен «метаболического следа», заключающийся в том, что нарушение целостности кости после травмы привело у данной категории пациентов к формированию нового метаболического состояния, более реактивного к повторному повреждению, т.н. «след».

Опираясь на разрабатываемое нами представление о том, что метаболические изменения в организме, происходящие в ответ на травматическое повреждение костей конечностей, складываются из местных (в пределах удлиняемого сегмента) и системных (на уровне целого организма) реакций [8, 14], можно предположить, что «метаболический след» у пациентов с посттравматическими укорочениями вырабатывается на двух уровнях: системном и местном. Формирование такого «следа» на системном уровне, по нашему мнению, было связано с перестройками нейрогуморальной регуляции под действием фактора удлинения [12]. На местном уровне формирование метаболического следа, обусловливающего избыточную реактивность при повторном вмешательстве на скелете, происходило как за счет посттравматического изменения микроокружения и микроструктуры кости, так и за счет изменения метаболической активности ее клеточных элементов, которые могут быть закреплены в результате перестроек генетической активности.

Рис. 4. Динамика суммарного содержания продуктов гликолиза и перекисного окисления в крови пациентов в ходе оперативного удлинения костей нижней конечности по Илизарову. Обозначения: см. рис. 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, формирование метаболического следа, происходящего в организме человека после первичного нарушения целостности кости (травма или удлинение), осуществляется под действием системных (изменение нейрогуморального фона, макроциркуляции и т.д.) и местных (перестройка костного матрикса и его микроструктуры, изменения микроциркуляции и функционального состояния скелетных мышц и т.д.) факторов. Это приводит к развитию нового метаболического состояния организма пострадавшего, связанного с образованием новых и видоизменением старых метаболических связей как пределах тканей поврежденного органа, так и в кон- турах системной регуляции метаболизма. В пользу этого свидетельствуют как наши собственные исследования, так и литературные данные, показывающие, что в экспериментальных условиях у животных после заживления перелома кости многие корреляционные связи между биохимическими показателями могут ослабевать, изменять знак или полностью исчезать [1, 9, 15]. Несмотря на то, что ряд описанных в данной работе фактов, а также имеющиеся литературные наблюдения вполне вписываются в предложенную нами концепцию, подтверждение ее, несомненно, нуждается в дополнительных как экспериментальных, так и клинических исследованиях.