Формирование проектной культуры будущих специалистов социально-культурного сервиса и туризма

Автор: Катекина А.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Социальная сфера

Статья в выпуске: 6 (61) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221742

IDR: 140221742

Текст статьи Формирование проектной культуры будущих специалистов социально-культурного сервиса и туризма

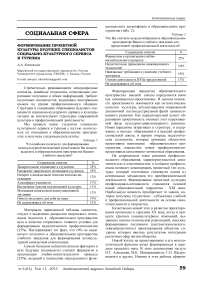

ционального дискомфорта в образовательном пространстве (табл. 2).

Таблица 2 Что Вы считаете нецелесообразным в образовательном пространстве Вашего учебного заведения для предстоящей профессиональной деятельности?

|

Содержание ответов |

% |

|

Формализм в организации учебновоспитательного процесса |

25% |

|

Недостаточное применение инновационных технологий |

10% |

|

Навязанные требования к усвоению учебного материала |

18% |

|

Считаю деятельность ВУЗа продуктивной |

17% |

|

Не задумываюсь об этом |

- |

Стремительно развивающиеся международные контакты, новейшие технологии, позволяющие оперативное получение и обмен информацией, требуют подготовки специалистов, владеющих иностранным языком на уровне профессионального общения. Структура и содержание образования будущего специалиста социально-культурного сервиса и культуры сегодня не соответствуют структурам современной культуры и профессиональной деятельности.

Мы провели опрос студентов социальнокультурного сервиса и туризма с целью выявления их отношения к образовательному пространству и получили следующие результаты.

Таблица 1

Что наиболее полезного для формирования поликультурной иноязычной компетенции Вы можете выделить в образовательном пространстве Вашего учебного заведения?

|

Содержание ответов |

% |

|

Доверительное отношение к студентам |

25% |

|

Раскрытие творческого потенциала студентов |

35% |

|

Интерес к иноязычным технологическим инновациям |

12% |

|

Атмосфера гуманности |

17% |

|

Воспитание чувства коллективной культуры |

11% |

|

Мотивация иноязычной коммуникативной эрудиции |

12% |

|

Ничего полезного для себя не вижу |

19% |

|

Не задумываюсь об этом |

12% |

Материалы приведенной таблицы свидетельствуют о выделении раскрытия творческого потенциала педагогов в образовательном пространстве вуза в качестве стержневого главного условия для формирования педагогического профессионализма (35%). Настораживает тот факт, что 19% не видят ничего полезного в образовательном пространстве учебного заведения для формирования поликуль-турной иноязычной компетенции.

Самым большим неблагополучным фактором в вузе будущие специалисты считают формализм в организации учебно-воспитательного процесса (25%), ведущий к появлению определенного функ-

Формирующая парадигма образовательного пространства высшей школы определяется нами как «иновационно-проективная». В данном контексте проективность понимается как онтологическое качество культуры, актуализируемое современной динамичной постиндустриальной фазой цивилизованного развития. Как парадигмальный аспект образования проективность означает учет переживаемой фазы культурно-цивилизованного развития. Новая парадигма затрагивает и структуру, и содержание, и методы образования и в высшей профессиональной школе, в первую очередь педагогические технологии, которые призваны обеспечить проективное наполнение образовательного пространства, определить новые профессиональнопроективные качественно-личностные образования.

На современном этапе развития профессионального образования, характеризующегося динамичностью и изменчивостью, в сознании профессионала начинает доминировать проектный тип культуры, который постепенно становится одним из центральных механизмов его преобразовательной деятельности. Формирование проектной культуры профессионала-специалиста становится основой новой образовательной парадигмы XXI века. Наибольшую ценность приобретают те знания, которые получены студентами – субъектами учебной и профессиональной деятельности на основе самостоятельности и творчества.

Качественно новый этап в развитии проектирования произошел в середине ХХ века, когда в процессе крупных социокультурных изменений, вызванных научно-технической революцией, началось формирование системного (системотехнического, «квазипроектного») проектирования объектов, создание которых явилось результатом интеграции различных сфер жизни общества.

Новый взгляд на проектирование в его методологической функции начал формироваться в середине прошлого века. В этом несомненная заслуга Н.Г. Алексеева, М.К. Мамардашвили, Г.П. Щедровицкого и других. Именно в этих работах сформи- ровано представление о мыследеятельностном проектировании, которое сегодня называют рефлексивным. В современной науке становление нового типа проектирования связывается с проблемой развития проектной культуры.

Проектная деятельность для студентов выступает как специфическая форма творческой самодеятельности, в процессе которой рождается проект. Организация и использование проектной деятельности студента в процессе профессиональнопедагогической подготовки требует выбора учебным заведением новых стратегических и тактических ориентиров. В стратегическом значении проектная деятельность студента – это пошаговое становление образа будущей профессии. Тактика проектной деятельности проявляется в ее уникальных возможностях, проявляющихся в таких личностноразвивающих функциях как развитие свободы и творческой инициативы, критическое мышление, эмоционально-ценностное обогащение жизнедеятельности; социально-нравственной ориентации.

Термин «проектирование» происходит от латинского «proyectus», означающего «брошенный вперед» – это создание модели, образа желаемого состояния объекта или процесса в будущем. Проектирование определяется как деятельность, под которой понимается в предельно сжатой характеристике промысливание того, что должно быть [1]. Сущность проектирования состоит в конструировании желаемых состояний будущего. Проект направлен на достижение социально или личностно значимой цели и ориентирован на использование в условиях конкретного места, времени и имеющихся в распоряжении ресурсов. В проектировании сочетаются элементы творческого отражения и конструирования действительности с алгоритмом этапов – шагов проектирования.

Проведенный анализ понятия «проектирование» позволил установить, что в современной науке и практике выделяются следующие функциональные характеристики этого феномена:

Во-первых, проектирование – способность человека предвидеть будущее.

Во-вторых, проектирование – профессиональное умение в педагогическом труде.

В-третьих, проектирование – особый вид познания, дающего основанное на знании, опыте и интуиции представление об объектах, которые могут возникнуть при условии реализации проектной идеи.

В четвертых, проектирование – процесс подготовки проекта, представляющего собой прототип какого-либо объекта и план его воплощения на практике.

В педагогической науке практически каждый исследователь по-своему классифицирует последовательность работ, осуществляемых в ходе подготовки проекта. Так, с точки зрения А.М. Новикова, проектирование включает следующие стадии:

– концептуальная (этапы: выявление противоречий, определение проблематики, выбор критериев);

– моделирование (этапы: построение моделей, оптимизация моделей, выбор моделей, принятие решений);

– конструирование системы (этапы: декомпозиция, исследование условий, построение программы);

– технологическая подготовка [2].

Рассмотрим реализацию выявленных концептуальных установок на проектную деятельность в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста социально-культурного сервиса и культуры. Мы провели опрос преподавателей иностранного языка с целью определения их профессионально-личностного отношения к собственной проектной деятельности и к проектной деятельности студентов.

Результаты по изучению отношения преподавателей к проектному обучению позволили выяснить, что они испытывают потребность в увеличении объема теоретических и методических знаний по технологиям проектного обучения, стремятся к самообразованию и повышению квалификации. Были обнаружены различные варианты относительно алгоритма действий преподавателя при использовании технологии проектного обучения:

– более 64% опрошенных хотели бы получать «готовые» знания, инструкции и указания, которые можно было бы непосредственно использовать в практике проектного обучения;

– около 96% опрошенных указали, что хотели бы использовать в практике материалы по проектному обучению, апробированные в других учреждениях профессионально-педагогической сферы;

– почти 83% хотели бы посетить занятия своих коллег с целью заимствования наработок, сценариев, схем проектного обучения;

– более 15% готовы к проектному обучению;

– лишь 13% испытывают потребность в анализе и самоанализе проектной деятельности.

В целом по результатам косвенного изучения готовности к использованию технологии проектного обучения можно констатировать факт, что преподаватели продемонстрировали потребительское отношение к проектному обучению, большинство преподавателей ждут готовых учебно-методических материалов и не проявляют стремления к самостоятельному поиску алгоритма действий в проектном обучении.

Список литературы Формирование проектной культуры будущих специалистов социально-культурного сервиса и туризма

- Андреева Г. А. Знания или компетенции?//Высшее образование в России. -2005. -№ 2.

- Болонский процесс: середина пути/Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. -М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Российский Новый Университет, 2005. -379 с.