Формирование профессиональных компетенций при подготовке техников строителей путем решения проблемных профессионально ориентированных задач при изучении технической механики

Автор: Багрий Светлана Яковлевна

Журнал: Вестник профессионального образования.

Рубрика: Инновационная деятельность в области профессионального образования

Статья в выпуске: 3 (4), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье освещены актуальные проблемы формирования в процессе обучения профессиональных компетенций учащихся (для специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений») путем решения проблемных ситуаций и профессионально ориентированных задач.

Компетентность, формирование профессиональных компетенций, компетентностный подход, проблемные ситуации, профессионально ориентированные задачи

Короткий адрес: https://sciup.org/15017944

IDR: 15017944

Текст научной статьи Формирование профессиональных компетенций при подготовке техников строителей путем решения проблемных профессионально ориентированных задач при изучении технической механики

В настоящее время профессиональное образование в Донецкой Народной Республике претерпевает серьезные перемены. Переход среднего профессионального образования на Государственные образовательные стандарты СПО (далее ГОС СПО) и разработка в соответствии с ними основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) ставит перед образовательными учреждениями задачу оценки конечных результатов обучения в виде компетенций, приобретаемого практического опыта, знаний и умений. Именно с формированием компетентности будущего

54 ------------3W2017-------. /),,.,„„„/.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ специалиста связывают сегодня качество профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность выпускника на рынке труда.

В Государственном образовательном стандарте Донецкой Народной Республики под компетенцией понимается динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и социальной деятельности, личностного развития выпускников и которую они обязаны освоить и продемонстрировать после завершения части или всей образовательной программы. Компетенции расцениваются как структурирующий принцип современного среднего профессионального образования. При этом подчеркивается акцент на способности к действию, сочетание знаний и умений с психосоциальными предпосылками.

Общие и профессиональные компетенции представляют результаты профессионального образования, выражающие, что именно студент будет знать, понимать и способен делать после завершения освоения дисциплины, образовательного модуля или всей основной профессиональной образовательной программы.

Компетентностный подход предполагает существенные изменения в организации и содержании образовательного процесса, начиная от мотивации обучения и до его оценивания. Формирование общих и профессиональных компетенций не означает, что роль знаний каким-либо образом принижается. Но они из основной цели образования превратились в средство развития личности студента. Главным для педагогического коллектива становится не передача знаний, готовых решений в различных ситуациях или жизненного опыта, а стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности студентов, запуск механизмов самообразования и самоорганизации.

По традиции преподаватель полностью излагает учебный материал по теме, представляет целостный и законченный свод информации, сам выдвигает гипотезы и иллюстрирует учебный материал практическими примерами, обучение строится на четкой, логической основе, лабораторная работа планируется так, чтобы правильный результат достигался при четком следовании инструкции.

Если мы ставим целью активизировать познавательную деятельность учащихся, то можно рекомендовать создать условия для самостоятельного формулирования основных понятий и идей по теме, при этом в лекции представляются противоположные точки зрения, сомнения в достоверности выводов, условия для проверки гипотезы и возможность находить собственные примеры. Большую роль играют проблемные

(мотивирующие) и установочные лекции и выделение отдельных разделов дисциплины для самостоятельной проработки. Необходимо давать сравнение различных методов и требовать четкого представления о пределах возможностей и назначении каждого метода.

Современная педагогика обращается к проблемному и эвристическому обучению, когда преподаватель, создавая проблемную ситуацию, ставит перед учащимися вопрос, который они решают в ходе занятия с его помощью. Приведем несколько примеров, которые могут быть использованы при изложении нового материала. Использование метода проблемного обучения наряду с традиционными методическими приемами ведения занятия несомненно активизирует учащихся, повышает их интерес к изучаемому предмету, что в конечном итоге повышает эффективность формирования профессиональных компетенций.

Вопросы устойчивости впервые были поставлены и решены гениальным ученым, членом Петербургской Академии Наук Леонардом Эйлером в 1744 г. Излагая эти вопросы, не следует на доске записывать формулу Эйлера в готовом виде. Перед тем как начать вывод, целесообразно создать проблемную ситуацию, поставив вопрос: от каких факторов зависит несущая способность стержня, нагруженного центрально-приложенной сжимающей силой? При этом желательно вопрос сопровождать демонстрацией модели или, в крайнем случае, плаката, предлагая учащимся наводящие вопросы, как, например:

-

1. Длина одного стержня в два раза больше другого. Для какого из них значение критической силы больше и во сколько раз?

-

2. Имеется два стержня; жесткость одного из них больше другого. Для какого из них значение критической силы больше?

-

3. Если два стержня одинаковой длины и с одинаковым поперечным сечением выполнены из материалов с различными модулями упругости; то какой из них выдержит большую сжимающую силу?

На эти вопросы, как показывает опыт, учащиеся в большинстве случаев дают правильные ответы, представляя себе физическую сущность явления потери устойчивости стержня.

Преподаватель записывает результат ответов учащихся на его вопросы на доске в виде

R = кр=

Elmin ƞ I ;

из которого вытекает, что критическая сила прямо пропорциональна жесткости стержня и обратно пропорциональна его длине. Чтобы уточнить количественную сторону влияния длины стержня, необходимо проверить единицы величин в левой и правой частях равенства. Здесь:

-

ƞ – безразмерный коэффициент;

Fкр – критическая сила; МН;

Е – модуль продольной упругости; МН/м2;

Imin – минимальный осевой момент инерции поперечного сечения; м4;

l – длина стержня; м.

Отсюда становится ясным несоответствие единиц: слева – единица силы (МН); а справа – единица момента силы (МН-м); очевидно, что для устранения этого несоответствия необходимо в знаменателе длину стержня возвести во вторую степень.

Таким образом, структура формулы Эйлера установлена:

FI ■

Fкр =ƞ I2

Остается только добавить, что коэффициент ƞ зависит от способа закрепления концов стержня и, например, для шарнирно закрепленного стержня равен π2, а формула Эйлера имеет вид кр= I2

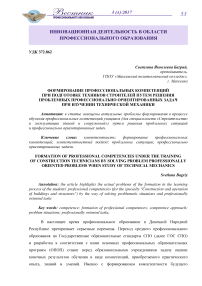

Затем можно предложить учащимся предположить озвучить значения коэффициентов приведения µ для различных способов закрепления концов стержня, анализируя расчетные схемы стержней (рис. 1).

Практика показывает, что они очень хорошо справляются и с этой задачей.

При таком способе изложения данного вопроса у учащихся повышается интерес, они с удовольствием высказывают свои мнения, спорят, доказывают свою точку зрения и с гордостью констатируют тот факт, что смогли сами вывести формулу и значения коэффициентов приведения. Знания, полученные при таком способе изложения, лучше усваиваются и трансформируются в профессиональные компетенции.

Еще одним примером использования проблемного обучения при изучении дисциплины может быть решение профессионально ориентированных задач по выбору рациональной формы сечения балок и рационального размещения опор.

Чтобы учащиеся свободно ориентировались в различных вопросах теории изгиба, необходимо предварительно и всесторонне рассмотреть тему «Геометрические характеристики плоских сечений».

При изложении этой темы, следует поставить перед учащимися вопрос: является ли площадь поперечного сечения геометрической характеристикой прочности и жесткости при изгибе, как при растяжении (сжатии и сдвиге)? Разумеется, ответы будут самыми разнообразными, даже далекими от истины, и дело преподавателя показать, что при изгибе площадь поперечного сечения перестает быть геометрической характеристикой как прочности, так и жесткости.

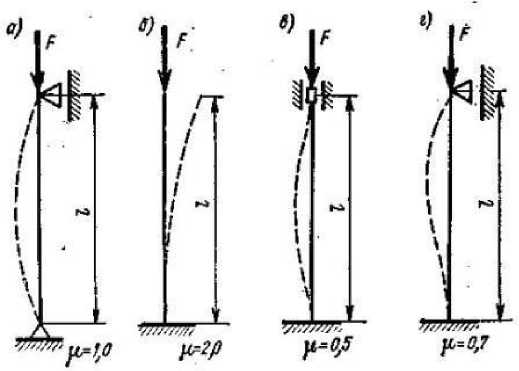

Для начала следует привести пример доски, нагруженной вертикальной силой и установленной в одном случае «на ребро» (рис. 2 а), а в другом – «плашмя» (рис. 2 б). Затем, когда будут введены понятия осевого момента инерции и осевого момента сопротивления, доказать это строго. При этом необходимо акцентировать внимание учащихся на то, что геометрической характеристикой жесткости является осевой момент инерции, а геометрической характеристикой прочности – осевой момент сопротивления.

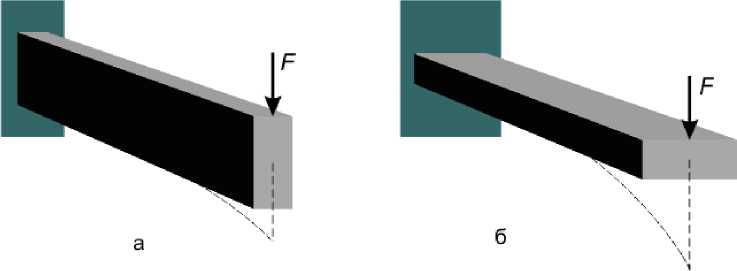

Далее целесообразно создать проблемную ситуацию, поставив вопрос: брус квадратного поперечного сечения (рис. 3), нагруженный в первом случае в плоскости, перпендикулярной одной из сторон, а во втором случае – в плоскости, совпадающей с одной из диагоналей. В каком случае прочность и жесткость бруса больше и насколько?

Рис. 3 Рис. 4

Хотя, как показывает опыт, учащимся трудно сразу дать правильный ответ, но постепенно, с помощью преподавателя, они все более уверенно подходят к верному решению: жесткость бруса не изменится, а прочность бруса в диагональной плоскости снизится на 41 %.

Разумеется, правильный ответ может быть найден лишь после того, как введено понятие осевого момента сопротивления

Wx = A_

Утах

Чтобы дать возможность учащимся лучше прочувствовать физическую сущность понятий «прочность» и «жесткость», целесообразно дать пример: на стройке в данный период имеется лишь один номер двутавровой балки (скажем № 20), который удовлетворяет условию прочности при заданной нагрузке. Однако требование жесткости для балки данного профиля не выполняется. Каким способом можно увеличить жесткость балки? После нескольких попыток учащиеся придут к правильному ответу: приварить в плоскости наибольшей жесткости двутавра две полосы (рис. 4).

Одобрив это решение по повышению жесткости профиля, преподаватель тут же поставит новый вопрос: а как теперь изменится прочность сечения? После ответа на предыдущий вопрос о квадрате, установленном в двух различных положениях, учащимся уже не трудно прийти к выводу, имеющему важное методологическое значение, что прочность сечения, несмотря на увеличение жесткости, снизится, так как

с/Оес/т/лм/^с 5 (4)/2017 59

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ уменьшится осевой момент сопротивления. При этом преподаватель не разъясняет учащимся, что двутавр с приваренными к нему полосами с точки зрения расчета по предельной нагрузке вовсе не менее прочен, чем двутавр без полос. Но если у учащихся возникнут сомнения относительно снижения прочности, придется разъяснять им, что речь идет лишь об уменьшении прочности при расчете по опасной точке, а при других методах расчета снижения расчетной прочности не происходит.

Решение проблемных профессионально ориентированных задач активизирует познавательную деятельность учащихся, а, следовательно, положительно сказывается на формировании профессиональных компетенций.

Список литературы Формирование профессиональных компетенций при подготовке техников строителей путем решения проблемных профессионально ориентированных задач при изучении технической механики

- Байденко, В. И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов ВПО [Текст]: методическое пособие / В. И. Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов; 2006. - 72 с.

- Зимняя, И. А. Компетентность человека - новое качество результатов образования [Текст]. Кн. 2. / И. А. Зимняя // Материалы XIII Всероссийского совещания. - М.; 2009.

- Олейникова, О. Н. Разработка модульных программ; основанных на компетенциях [Текст]: учебное пособие / О. Н. Олейникова [и др.]. - М.: Альфа-М; 2005. - 160 с.

- Осипова, С. И. Учебная деятельность в контексте формирования умений учащихся структурировать теоретический материал [Текст] / С. И. Осипова; С. П.Орешкова // Современные проблемы науки и образования. - 2007. -№ 6. - С. 24-29.

- Перетятько, В. И. Об активизации познавательной деятельности учащихся строительных специальностей при изучении некоторых тем технической механики [Текст]: методические рекомендации по технической механике / В. И. Перетятько:- М.: Высшая школа; 1985. - Вып. 9. - С. 5-30.

- Петренко, А. А. Компетентностный подход в образовательном процессе [Текст] / А. А. Петренко // Высшее образование сегодня. - 2006. - № 8. - С. 21-26