Формирование, происхождение и возраст рассолов Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна

Автор: Попов В.Г., Абдрахманов Р.Ф.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (256), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена фундаментальной проблеме современной генетической гидрогеохимии и нефтегазовой гидрогеологии - выяснению природы и возраста рассолов, занимающих доминирующее положение в гидростратисфере эпикарельских платформ. На базе > 500 анализов макро- и микроэлементов выполнена геохимическая типизация рассолов Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна и изложены представления авторов по поводу их формирования и происхождения. Генезис хлоркальциевых рассолов связывается с процессами плотностной конвекции хлормагниевой маточной рапы из нижнепермского эвапоритового палеоводоема в нижележащие комплексы палеозоя и последующей ее метаморфизации главным образом за счет метасоматической доломитизации известняков. Эпигенетический характер хлоркальциевых рассолов подтверждается гидрогеохронологическими оценками, выполненными кинетико-геохимическим методом. Интерпретация геохимико-генетической информации указывает на вероятное участие Урала в нефтегазоносности Волго-Уральского региона.

Волго-уральский нефтегазоносный бассейн, рассолы, формирование, происхождение, возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/149128675

IDR: 149128675 | УДК: 56:551.312.3:551.791 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-4-3-6

Текст научной статьи Формирование, происхождение и возраст рассолов Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна

Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн (НГБ) — один из наиболее крупных среди седиментационных бассейнов древней эпикарельской Восточно-Европейской платформы. Кристаллический фундамент архея — раннего протерозоя залегает на глубинах от 1—2 км на сводовых поднятиях (Токмовском, Татарском, Жигулевско-Пугачевском и др.) до 5—8 км и более во впадинах (Верхнекамской, Соликамской, Бельской и др.). Основную роль в разрезе на большей части НГБ играет палеозойский структурный этаж, представленный главным образом карбонатными осадками средней мощностью 2.0—2.5 км. В соответствии с покровно-надвиговой концепцией строения Урала [5] платформенные формации палеозоя Предураль-ского прогиба прослеживаются далеко на восток в область Центрально-Уральского поднятия, где залегают под аллохтонными пакетами более древних, в том числе архей-про-терозойских образований.

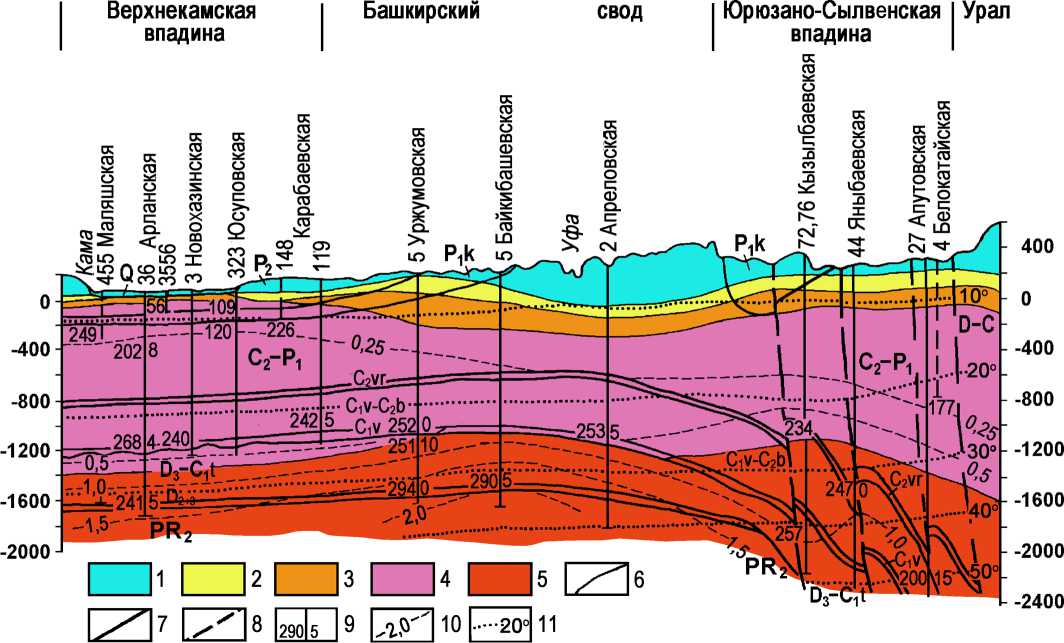

В палеозойском этаже выделяются до 7 нефтегазоносных комплексов (НГК), сложенных карбонатными и тер ригенными породами. Основными по запасам нефти являются терригенные НГК среднего-верхнего девона (I) и нижнего карбона (III). На территории Волго-Уральской антеклизы они вскрываются на глубинах соответственно 1.1—1.3 и 1.6—1.8 км, а в Предуральском прогибе — более 3 км (см. рисунок).

По вопросам о нефтепроизводящих породах и размещении зон нефтегазообразования мнения исследователей расходятся. Е. В. Лозин [3] считает, что нефтематеринским (базовым) является только I НГК. В нем в результате термокаталитических процессов in situ произошла генерация первичных (сингенетичных) битумоидов. Нефтегазовые скопления во всех вышележащих НГК признаны вторичными, образовавшимися за счет миграции УВ из базового I НГК, главным образом путем всплывания.

В работе [2] нефтегенерирующими признаются оба, I и III терригенные комплексы, но зоны образования и накопления нефти каждого из них территориально разобщены. Так, формирование крупнейших зон нефтенакопления в девоне (Ромашкинско-Шкаповской) и нижнем карбоне

Гидрогеохимический разрез Среднего Предуралья:

1—7 — состав и минерализация подземных вод (г/дм3): 1 — HCO3-Ca-Mg, HCO3-Ca-Na (< 1), 2 — SO4-Ca, SO4-Ca-Na (1—15), 3 — SO4-Cl-Ca-Na (3—36), 4 — Cl-Na (36—320), 5 — Cl-Ca-Na (200—330); 6 — гидрогеохимическая граница; 7 — стратиграфическая граница; 8 — линия разлома; 9 — скважина. Цифры: слева — M (г/дм3), справа — концентрация I " (мг/дм3), наверху номер скважины и название нефтеразведочной площади; 10 — изолиния концентрации Br- (г/дм3); 11 — геоизотерма

Hydrogeochemical section of Middle Pre-Ural areas:

1—7 — composition and mineralisation of groundwaters (g/dm3): 1 — HCO3-Ca-Mg, HCO3-Ca-Na (< 1), 2 — SO4-Ca, SO4-Ca-Na (1 — 15), 3 — SO4-Cl-Ca-Na (3—36), 4 — Cl-Na (36—320), 5 — Cl-Ca-Na (200—330); 6 — hydrogeochemical boundary; 7 — stratigraphic boundary; 8 — fault line; 9 — borehole. Figures: left — M (g/dm3), right — I- concentration (mg/dm3), up — borehole number and name of oil exploration site; 10 — isoline of Br concentration (g/dm3); 11 — geoisotherm

(Арлано-Дюртюлинской) связывается с дальней (> 250— 300 км) латеральной миграцией УВ из юго-восточных районов платформы и Бельской впадины под действием однонаправленных сил всплывания и гидравлического напора с Урала. Как и в работе [3], допускается «подпитка» девонского НГК первичными УВ терригенного венда.

В этих и других концепциях сугубо «плитного» образования УВ, несмотря на их принципиальные различия, не учитываются возможности поступления УВ из недр складчато-надвигового пояса Урала. В любом случае подземные воды (включая литогенные и конденсатогенные растворы) и УВ в различных фазовых состояниях представляют собой единую пространственно и генетически взаимосвязанную газово-жидкую флюидную систему, вследствие чего играют важную (часто определяющую) роль в процессах генерации, миграции и аккумуляции УВ.

Геохимические типы рассолов

Рассолы Волго-Уральского НГБ представлены тремя основными геохимическими типами: 1) Cl-Na-Mg, Cl-Ca-Mg (минерализация М 340—420 г/дм3, плотность р 1.230— 1.285 г/cм3), связанными с кунгурской соленосной формацией и представляющими меж- и внутрисолевую маточную рапу эвапоритового палеоводоема, 2) Cl-Na (М 36— 320 г/дм3, р 1.025—1.222 г/см3) инфильтрационно-диффу- зионного выщелачивания галитовой фазы галогенеза, заключенными в надсолевых уфимских (соликамских), подсолевых ассельско-артинских и средневерхнекаменноугольных преимущественно карбонатных отложениях и 3) Cl-Na-Ca, Cl-Ca-Na (М 200—330 г/дм3, р 1.140—1.226 г/cм3) подсолевыми, образующими в глубокозалегающих терри-генно-карбонатных комплексах нижнего карбона, девона и венда выдержанную геохимическую зону мощностью во впадинах фундамента до 5—7 км и более (см. рисунок).

Хлоркальциевым рассолам свойственны высокая метаморфизация (rNa/rCl 0.1—0.7, CaCl 2 до 52%), низкая суль-фатность (rSO4'100/rCl 0.02—0.7), обогащенность Br — (до 2.2 г/дм3), Sr2+ (до 1.2 г/дм3), Li+ (до 0.035 г/дм3), Rb+ (до 0.02 г/дм3), Cs+ (до 0.001 г/дм3), кислая реакция среды (рН 4—6), отрицательные значения Eh (до —300 мВ), N2-CH4-гaзовый состав. Концентрация I — обычно < 0.02 г/дм3. Коэффициент Cl/Br рассолов снижается до 160— 75, а rMg/rCa — до 0.05*. Формирование этих своеобразных «жидких руд», с которыми ассоциируются наиболее крупные нефтегазовые месторождения Волго-Уральского бассейна и других НГБ древних платформ, является одной из наиболее важных и не менее дискуссионных проблем генетической гидрогеохимии и нефтяной гидрогеологии.

Cостaв выделенных геохимических типов рассолов иллюстрируется приведенными ниже формулами. Приме- ром не претерпевших эпигенетической метаморфизации во вмещающих породах Cl-Mg-рассолов служит межкристальная маточная рапа Илецкого месторождения кунгурских солей в Прикаспии:

^СЯ45г12.32Т/473

С/97Вг25О41 Ао7^26.8.

Л^94(Ж + Я)6 гС1 Вг

В эвапоритовых формациях среди солей встречаются известняки и галопелиты. Между ними и маточными Cl-Na-Mg-рассолами происходят ионообменные взаимодействия, ведущие к изменению состава как рассолов, так и пород [4]. Так, в Соликамской депрессии на Верхнекамском месторождении кунгурских солей в ходе реакций между Mg2+ и Na+ жидкой фазы и Ca2+ пород образовались рассолы Cl-Ca-типа:

N2CH,Br 17.47 К 24.5 М 419

С191 ВгЗ

Представителем «чистых» Cl-Na-рассолов являются рассолы надсолевых кунгурских известняков, установленные на глубине 939—971 м скважиной Денисовской нефтеразведочной площади Бельской депрессии:

H,SN2BrOA\K1.9M245 ^1.16—1.0—1261.

(№ + Л")97СоЗ rd Вг

Обычно же в Cl-Na-рассолах вследствие смешения их с рассолами Cl-Ca-типа и литолого-гидрогеохимических взаимодействий содержание CаCl2 достигает 10—15 %. Так, на Бакалинской площади Татарского свода в интервале 1203—1214 м (турне) оно составляет около 11 %:

N,CH4Br031I0.007K1.3M254 ----------р1.17—0.84—595.

(Na + K)84CallMg5 rCl Вг

Наиболее метаморфизованные Cl-Na-Ca-рассолы (CaCl2 — 50 %) установлены в терригенных отложениях девона на Пермско-Башкирском своде. На Байкибашевс-кой площади в интервале 1786—1791 м рассолы имеют следующий состав:

N2CH4Br2AI0.005M291 ------------/71.19—0.43—86.9.

Ca52(Na + K)43Mg5 rCl Вг

Формирование хлоркальциевых рассолов

Главная роль в формировании литолого-геохимического состояния гидростратисферы Волго-Уральского НГБ принадлежит раннепермской эпохе. В это время на востоке Русской плиты возникла и длительно существовала гравитационно неустойчивая в поле силы тяжести Земли гид-рогеодинамическая система, энергетическое состояние которой определялось градиентом плотности воды поверхностной и подземной гидросфер. Поверхностная часть системы была представлена эвапоритовым бассейном с крепкими (М до 400—500 г/дм3), тяжелыми ( р 1 до 1.30— 1.37 г/см3) Cl-Na-Mg-рассолами, а подземная — в основном карбонатными породами с более слабыми (М 30—150 г/дм3) и легкими ( р 21.02—1.13 г/см3) Cl-Na-рассолами.

При коэффициенте фильтрации в вертикальном направлении карбонатных осадков 10-4 м/сут, их пористости 0.05, Ар 0.08 скорость плотностной конвекции составит ~ 5 см/год. Это значит, что подсолевая толща мощностью 4000 м будет заполнена рассолами солеродного бассейна за 80 тыс. лет. Количества маточной рапы только в кунгурском палеобассейне с избытком хватает для насыщения подсолевых комплексов палеозоя и протерозоя [4].

Важно подчеркнуть, что процессы плотностной конвекции не носили разовый характер, а протекали с перерывами на протяжении всей нижнепермской эпохи, т. е.

миллионы лет. Интенсивность их была различной в связи с непостоянством гидрохимического режима ассельско-кунгурского лагунно-морского палеоводоема. Тем не менее, учитывая целый ряд факторов (в т. ч. тенденцию роста М и р во времени), следует полагать, что подсолевая толща претерпела многократное воздействие гравитационно-рассольного водообмена. При этом ранее заключенные в ней формационные воды неизбежно должны быть вытеснены в солеродный бассейн и участвовать в галогенезе. Вместе с тем подвижные сульфатсодержащие солеродные рассолы, несущие химически связанный кислород, не могли не вызвать механическую и химическую деструкцию ранее образовавшихся УВ-скоплений.

Погружение из солеродного бассейна Cl-Na-Mg-рас-солов сопровождалось их метаморфизацией при взаимодействии с породами и изменением состава пород за счет инконгруэнтных абсорбционных процессов. Из них главная роль принадлежит эпигенетической доломитизации известняков, ведущей к образованию Cl-Na-Ca-рассолов: 2CaCO3 (известняк) + MgCl2 (рассол) = CаCO3 x MgCO3 (доломит) + CaCl2 (рассол).

Cуммарная мощность доломитизированных известняков (Mg2+ до 10 %) в разных частях НГБ изменяется от 160 до 400 м, что составляет 20—30 % от общей мощности палеозойской толщи. Литолого-фациальный анализ карбонатных толщ и балансовые расчеты в системе «Cl-Ca-рассол — эпигенетический доломит» показали соответствие масс Cа2+ в жидкой и Mg2+ в твердой фазах. Cледо-вательно, количества Cа2+, поступающего из CаCO3 при метасоматических процессах, достаточно для образования рассолов Cl-Ca-типа в осадочном чехле Волго-Уральского НГБ. Что касается гидролитических и обменно-адсорбционных процессов, то они в связи с ограниченным развитием терригенных пород в палеозое и крайне низкими ионообменными свойствами не играют существенной роли в формировании Cl-Ca-рассолов [4].

Абсолютный возраст и генезис рассолов

Гидрогеохронологические оценки выполнены кинетико-геохимическим методом [6] по данным > 500 химических анализов проб рассолов. Расчетная формула имеет следующий вид:

Tn - X X lg X1U , где т6 — возраст рассолов, млн лет; Aq — поправочный коэффициент, величина которого зависит от пластовой Т; М — минерализация рассолов, г/дм3; е6 и Ев — экспотенци-альные геохронотерма и хронобарический градиент (комплексные параметры, учитывающие PT-историю НГК).

Главный параметр, ответственный за возраст рассолов, — катионный коэффициент 6 = (rNa+rMg)/rCa. Он отражает степень метаморфизации рассолов, которая вследствие внутридиффузионной кинетики абсорбционных процессов является функцией геологического времени. Рассмотрим полученные результаты.

Для рассолов вендского комплекса величина т6 составляет 234—330 млн лет ( 6 = 1.1—2.2) при возрасте вмещающих пород > 570 млн лет, что может быть объяснено влиянием вод вышележащих НГК.

Рассолы девона — нижнего карбона чаще всего имеют возраст, близкий к раннепермскому (т6 = 200—250 млн лет). Однако в связи с флуктуирующими М (147...310 г/дм3) и 6 (0.9...6.7) т6 изменяется от десятков до 340 млн лет. Причем наиболее «молодые» рассолы с большой (до 50—80 %) долей инфильтрационных вод тяготеют к Токмовскому и Камскому сводам, встречаются в Предуральском прогибе, а «древние» — к южным вершинам Пермско-Башкирского, Татарского сводов и другим структурам.

Вверх по разрезу палеозоя возраст рассолов закономерно снижается. Если в терригенном нижнекаменноугольном НГК он достигает 160—215 млн лет, то в карбонатном нижнесреднекаменноугольном (визейско-башкирском) и терригенно-карбонатном среднекаменноугольном (верейском) обычно < 140—60 млн лет, а в карбонатном среднекаменноугольно-нижнепермском < 50 млн лет. В этих смешанных по происхождению рассолах количество инфильтрационных вод растет от 10— 20 % на глубинах 1.3—2.1 км до 80—90 % на 0.5—1.0 км.

Абсолютный возраст меж- и внутрисолевых Cl-Ca-Mg-рассолов, заведомо сингенетичных вмещающим их кунгурским солям, составляет 160—240 млн лет.

Приведенные данные определенно указывают на эпигенетическую природу Cl-Ca-рассолов Волго-Уральского бассейна и преимущественно вторичный характер залежей нефти и газа в терригенных и карбонатных коллекторах палеозоя. Заполнение платформенных ловушек, расположенных на пути латеральной миграции УВ, произошло, вероятнее всего, в неотектонический (N 2 -Q) этап развития региона. В соответствии с покровно-надвиговым стилем тектоники Урала платформенные комплексы палеозоя на границе с ним не выклиниваются, а продолжаются к востоку на расстояние 20—60 км и более под аллохтонными тектоническими пластинами [5]. Наличие в субплатформенном палеозое орогена потенциально газогенерирующих пород (афонинский горизонт среднего девона и др.), УВ газовых скоплений (СН4 + гомологи 89.6—100 %) и талас-согенных метаморфизованных рассолов (СаС12 18.5— 54.5 %) в Зилаирском синклинории [1], газопроявлений в зоне сочленения Юрюзано-Сылвенской депрессии с Уфимским амфитеатром предопределяют миграцию УВ с Урала в Предуральский прогиб.

Процессы УВ-дегазации глубоких недр орогена, судя по всему, продолжаются и в современную эпоху, на что указывает присутствие в верхнедевонско-турнейском НГК (1.9—2.4 км) предгорной зоны Соликамской депрессии конденсатогенных вод, не уничтоженных процессами диффузионного обмена веществом с пластовыми рассолами и породами. С ними ассоциируются молодые и, надо полагать, восполняемые газоконденсатные и газонефтяные залежи [4]. Это подтверждается также результатами исследования физико-химических свойств нефтей [7], локализацией во внутренней зоне Предуральского прогиба газовых, нефтегазовых и газоконденсатных месторождений (Беркутовское, Исимовское, Саратовское в Бельской депрессии, Апутовское в Юрюзано-Сылвенской, Маговское, Цепельское в Соликамской и др.). Залежи УВ обнаружены также в пределах Западно-Уральской внешней зоны складчатости (Ветосская, Исаневская, Сурсайская и др).

Выводы

Доминирующие в гидростратисфере Волго-Уральского НГБ Q-Ca-рассолы генетически связаны с процессами плотностной конвекции Cl-Na-Mg-маточной рапы из нижнепермского эвапоритового палеоводоема в подстилающие толщи палеозоя и позднего протерозоя. Конвективное погружение солеродных рассолов в терригенно-карбонатную среду сопровождалось их метаморфизацией за счет обмен- но-абсорбционных процессов, в которых главная роль принадлежит метасоматической доломитизации известняков. Эпигенетический характер Cl-Ca-рассолов подтверждается гидрогеохронологическими оценками, полученными кинетико-геохимическим методом. Оказалось, что в основной своей массе они имеют раннепермский возраст.

Результаты выполненных литолого-геохимических исследований свидетельствуют о послепермском образовании скоплений УВ в Предуральском прогибе и сопредельной части Волго-Уральской антеклизы. Они могут быть истолкованы в пользу участия в формировании нефтегазового потенциала Предуралья УВ уральского происхождения, миграция которых произошла из глубокопогруженных автохтонных субплатформенных формаций палеозоя в неотектонический (N2-Q) этап развития орогена.

Список литературы Формирование, происхождение и возраст рассолов Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна

- Абдрахманов Р. Ф., Попов В. Г. Геохимия и формирование подземных вод Южного Урала. Уфа: Гилем, 2010. 420 с.

- Гидрогеологические условия формирования и размещения нефтяных и газовых месторождений Волго-Уральской области / М. И. Зайдельсон, А. И. Чистовский, Е. А. Барс и др. М.: Недра, 1973. 280 с.

- Лозин Е. В. Глубинное строение и нефтегазоносность Волго-Уральской области и смежных территорий // Литосфера. 2002. № 3. С. 46-68.

- Попов В. Г., Носарева С. П. Геохимическая зональность и происхождение рассолов Предуралья. Уфа: Гилем, 2009. 272 с.

- Пучков В. Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

- Резников А. Н. Определение возраста рассолов и соленых вод кинетико-геохимическим методом // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1989. № 1. С. 120-129.

- Фрик М. Г. Закономерности распределения биомаркеров в нефтях и нефтематеринских породах. М.: Геоинформмарк, 1995. Вып. 4. 42 с.