Формирование регионального текстильно-швейного кластера

Автор: Абдуллоева Х.Р.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5 (59), 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается теоретические основы формирование региональных текстильно-швейных кластеров. Определены возникающие внутри кластера связи между его участниками, а также конкурентные и кооперационные взаимодействия. Аргументировано влияние системообразующих факторов, в том числе внешние и внутренние на формирование регионального текстильно-швейного кластера.

Кластер, кластерный подход, текстильно- швейный кластер, конкурентоспособность, формирование, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/140275505

IDR: 140275505 | УДК: 333.1

Текст научной статьи Формирование регионального текстильно-швейного кластера

Одним из важнейших отраслей региональной экономики Республики Таджикистан является текстильная и швейная промышленность. После рыночного преобразования текстильная и швейная отрасль, по сравнению с другими отраслями промышленности, превратилась в один из наиболее приспособленных к рыночным условиям отраслей национальной экономики, благодаря достаточно высокой оборачиваемости капитала, эффективному использованию ресурсного потенциала и выпуска товаров первой необходимости с учетом потребностей людей в качественной и модной одежде и обуви.

Текстильная и швейная промышленность для Республики Таджикистан выступает как один из основных отраслей легкой промышленности с точки зрения роста трудовой занятости населения, развития малого бизнеса, увеличения поступления налогов в государственный и местный бюджет, а также представление Таджикистана на внешних рынках.

В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.» отмечается, что «…рациональное использование человеческого и природного капитала, а также усиление институционального потенциала развития в направлении повышения эффективности, диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, будут определять индустриальность будущего развития и обеспечат переход от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной экономике» [1].

В таких условиях одним из наиболее эффективных путей повышения конкурентоспособности текстильной и швейной промышленности, улучшению конкурентных преимуществ предприятий региона выступает формирование региональных текстильно-швейных кластеров посредством разработки эффективных инструментов кластерной политики на государственном и региональном уровне.

Методологической основой формирования кластеров, как и любой целенаправленной деятельности, являются общесистемные принципы управления, определяющие требования к любому управляемому процессу, так и частные принципы, характерные для формирования регионального промышленного кластера как системы.

С позиций системного подхода кластер представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов (предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций), совместно функционирующих и взаимодействующих между собой в интересах достижения определенных целей.

Основными участниками кластера, как хозяйственной агломерации, являются [6]:

-

- предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах деятельности;

-

- предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для специализированных предприятий;

-

- предприятия (организации), обслуживающие отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и информационно-телекоммуникационную

инфраструктуру;

-

- организации рыночной инфраструктуры;

-

- научно-исследовательские и образовательные организации;

-

- некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торгово-промышленные палаты;

-

- государственные и региональные органы власти;

-

- объекты инновационной инфраструктуры и такие инновационные объекты для малого и среднего предпринимательства.

Государственные и региональные органы власти, инициируя и поддерживая создание кластеров, обычно преследуют цели, связанные со стимулированием регионального развития [9]. В качестве таких целей могут быть: рост занятости населения региона; повышение средней заработной платы в регионе; увеличение отчислений в бюджеты различных уровней; динамика роста производимого регионом валового продукта; устойчивость и конкурентоспособность региональной промышленности.

Целями создания регионального текстильно - швейного кластера являются: повышение конкурентоспособности участников кластера за счет внедрения новых технологий; снижение затрат и повышение качества соответствующих наукоемких услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов в управлении качеством, логистике, инжиниринге, информационных технологиях; обеспечение занятости в условиях реформирования крупных предприятий; консолидированное лоббирование интересов участников кластера в различных органах власти [3].

При формировании регионального промышленного кластера следует иметь в виду возникающие внутри кластера связи между его участниками, которые можно разделить на конкурентные связи и кооперационные или связи взаимодействия.

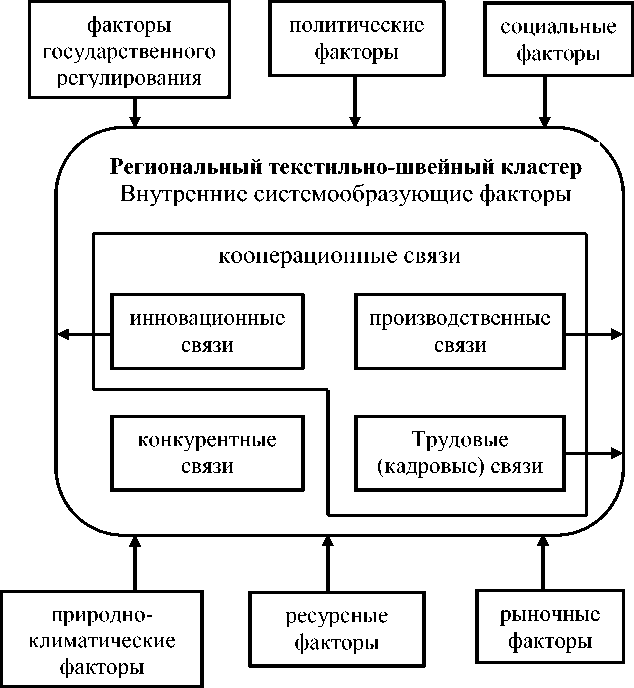

На формирование регионального текстильно-швейного кластера, влияют системообразующие факторы, в том числе внешние и внутренние (рисунок 1).

К внешним системообразующим факторам по отношению к региональному промышленному кластеру относятся те факторы, которые связаны с воздействием на процесс формирования кластера со стороны окружающей среды и общества [5]. Особенностью внешних факторов является то, что они, как правило, носят условно независимый и в определенной степени случайный характер. В ряде случаев возможны их сознательное формирование и корректировка.

Внешние системообразующие факторы

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование регионального текстильно-швейного кластера

Внешними факторами по отношению к региональному промышленному кластеру являются [5]:

-

- природно-климатические (климатические, географические, геофизические, экологические условия создания и функционирования кластера, количество и доступность природных ресурсов) факторы;

-

- политические (геополитическая обстановка, политическая стабильность, межнациональная и межрегиональная обстановка, уровень

бандитизма и терроризма) факторы;

-

- социальные (социальная напряженность, занятость населения, демографическая ситуация, покупательная способность, здоровье населения) факторы;

-

- факторы государственного регулирования (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, таможенная, антимонопольная политики государства, региональная экономическая политика, меры государственной поддержки важнейших отраслей и направлений национальной экономики, лицензирование видов деятельности и сертификация продукции, контроль за выполнением требований по обеспечению общественной и национальной безопасности);

-

- ресурсные (наличие необходимых трудовых, материальных ресурсов в регионе, возможности по привлечению финансовых ресурсов) факторы;

-

- рыночные (наличие конкурентов и свобода конкуренции, наличие требовательных местных потребителей, наличие специализированного спроса на продукцию региональных предприятий, которая может быть востребована на глобальном рынке) факторы.

Внутренние системообразующие факторы обусловлены характером и степенью взаимодействия между хозяйствующими субъектами -участниками кластера [5]. Внутренними системообразующими факторами по отношению к региональному промышленному кластеру являются:

-

- конкурентные связи [1], характеризуют уровень конкуренции внутри кластерного образования между предприятиями ядра кластера, а также между предприятиями и организациями, обслуживающими и обеспечивающими функционирование ядра;

-

- кооперационные или связи взаимодействия, которые можно разделить на: производственные связи, характеризуют степень взаимодействия лидирующих предприятий, составляющих ядро кластера,

между собой, а также с обслуживающими и обеспечивающими предприятиями и организациями в рамках производства основного продукта кластера; инновационные связи, характеризующие степень инновационной активности предприятий и организаций кластера, уровень их взаимодействия с образовательными и научно-исследовательскими учреждениями и между собой в части внедрения и распространения инноваций; трудовые (кадровые) связи, характеризующие степень взаимодействия предприятий и организации с образовательными учреждениями в рамках подготовки квалифицированных кадров.

Предприятия могут получать подобные выгоды посредством [8]:

-

- повышения эффективности системы поставок сырья, компонентов и комплектующих;

-

- качества специализированного сервиса (например, от услуг в области информационных технологий);

-

- доступа к различного рода финансовым ресурсам (например, источники рискового финансирования для новых технологических компаний в кластере информационных технологий);

-

- ресурсных возможностей для проведения НИОКР;

-

- наличия специализированных и производительных человеческих ресурсов;

-

- построения сети формальных и неформальных отношений, для передачи рыночной и технологической информации, знаний и опыта;

-

- создания системы для выявления коллективных выгод и опасностей, формирования общего видения и продуктивной стратегии развития кластера.

Формирования регионального текстильного кластера может быть основано на: добровольного характера объединения; децентрализации; партнерства [2]; приоритета рыночных механизмов формирования кластера; интеграции стратегии социально-экономического развития региона и корпоративной стратегии кластера [3]; соответствия стратегических целей участников целям формируемого регионального промышленного кластера; индивидуальной выгоды; ресурсной обеспеченности [4]; сбалансированного расхода ресурсов субъектов власти и предприятий [3]; максимального использования существующего потенциала.

Эффективный процесс формирования кластера происходит в том случае, если инициаторов и организаторов такого формирования учитывают действие рыночных механизмов и не противоречат им, и формирование кластера происходит «естественным» путем с минимальными затратами требуемых экономических ресурсов. Реализация данного принципа на практике требует тщательного анализа сложившейся экономической ситуации, выявления условий для «запуска» рыночных механизмов.

Таким образом, кластеризация текстильной и швейной промышленности региона позволяет стимулировать оптимальную комбинацию факторов конкуренции и кооперации в отрасли, что является важнейшим условием стабильного развития региональной экономики. Наряду с этим, кластеры выступают не только эффективным механизмом ускорения развития промышленности региона, но и могут создавать благоприятные условия для оптимального взаимодействия бизнеса, науки и государства. Формирование регионального промышленного кластера способствует достижению более высокого уровня конкурентоспособности отечественной продукции на внутренних и внешних рынках.

Список литературы Формирование регионального текстильно-швейного кластера

- Арутюнов Ю.А. Формирование региональной инновационной системы на основе кластерной модели экономики региона [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2008/2008-4/1/1

- Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 239 с.

- Каданников В.В. Развитие малого и среднего предпринимательства в Поволжской автопромышленной зоне через формирование автомобильного кластера // Инженер Поволжья. - 2002. - №3. - с. 22-28.

- Казанцев, С.В. Потенциал экономики Регионов России как основа их внутренней конкурентоспособности / С.В. Казанцев // Регион. - 2004. - №1. - С. 191-199.

- Методика SMART // Profit (малый бизнес крупным планом) [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://profitrussia/archives/207.

- Механизмы создания и функционирования высокотехнологических отраслевых кластеров: Монография / В.А. Беспалов, Д.Б. Рыгалин, В.Б. Леонтьев, А.В. Микитась; Под ред. С. Г. Полякова; Моск. Гос. ун-т электротехники. - М., 2010. - 164 с.

- Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.// Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Тад-жикистан от 1 декабря 2016 года, № 636. - Душанбе: "Контраст", 2016.

- Ферова И.С. Подходы к формированию и оценке эффективности экономических кластеров // Инициативы XXI века. -2010. - № 2 - [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.ini21.ru/?id=908.

- Ферова, И.С. Кластерный подход: от концепции к промышленной политике региона: Монография. - Красноярск: Красноярский государственный ун-т, 2005. - 106 с.