Формирование резервного генофонда исчезающих видов растений на основе оценки генетического разнообразия популяций

Автор: Гудная Н.В., Мялик А.Н., Шлапакова Т.Г., Титок В.В.

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Рубрика: Сохранение, мобилизация и изучение генетических ресурсов растений

Статья в выпуске: 18, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится характеристика коллекции охраняемых видов растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. Содержащиеся в условиях ex situ 113 видов, представляют резервный генофонд исчезающих аборигенных растений. Обоснована необходимость его формирования с учетом генетического разнообразия природных популяций, что будет являться залогом успешных восстановительных мероприятий. На примере некоторых представителей семейства Орхидные показаны основные этапы данных работ, включающие поиск популяций и отбор образцов в природе, лабораторные молекулярно-генетических исследования и анализ полученных данных.

Охраняемые растения беларуси, генетическое разнообразие популяций, семейство орхидные

Короткий адрес: https://sciup.org/147242004

IDR: 147242004 | УДК: 582.581.9:575.22.015

Текст научной статьи Формирование резервного генофонда исчезающих видов растений на основе оценки генетического разнообразия популяций

Данная работа особенно актуальна, поскольку согласно одной из задач глобальной стратегии сохранения редких и исчезающих растений не менее 75% таких видов необходимо содержать в ботанических коллекциях, а 20% должны быть доступны для программ восстановительных мероприятий (www.cbd.int/gspc, 2023). Этим самым определяется важнейшая роль ботанических садов в формировании и сохранении резервного генофонда нуждающихся в охране видов растений и их комплексном изучении.

Такая работа, на наш взгляд, должна базироваться на результатах изучения природных популяций редких растений, которые представляют собой элементарные единицы существования видов. В настоящее время известно, что от величины генетической изменчивости, которой характеризуется популяция, зависит ее способность к адаптации и экологическая пластичность. Соответственно, чем выше генетический потенциал популяции, тем более сильное воздействие стрессовых ситуаций она может выдержать (Падутов и др., 2008). Поэтому для содержания в условиях ex situ целесообразно привлекать материал из природных популяций, отличающихся высоким генетическим разнообразием. Этим самым обеспечивается не только минимальный ущерб самой популяции в результате изъятия живых растений или их частей, но и успех восстановительных мероприятий в будущем. Вышесказанным определяется актуальность разработки систем формирования резервного генофонда редких видов растений на основе оценки гетерогенности природных популяций.

**

Одной из важнейших коллекций живых растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси в научном, социальном, природоохранном и познавательном плане является коллекция редких и исчезающих видов растений природной флоры Беларуси. Ее формирование связано с началом работ по изучению редких видов растений сотрудниками сада еще в 1970-е годы. В это время под руководством д.б.н. А.В. Бойко при изучении природных комплексов Припятского ландшафтно-гидрологического заповедника и Налибокской пущи были установлены места естественного произрастания отдельных видов редких растений. В 1976 году ряд редких для Беларуси видов были привлечены в ботанический сад для оценки степени их устойчивости и адаптационных возможностей в условиях культуры. В дальнейшем И.В. Лознухо продолжил работу по привлечению новых образцов из естественных мест обитания, а также начал закладку искусственных ценопопуляций на территории ботанического сада. Изучением редких для Беларуси видов растений занималась также Л.В. Кухарева, которая привлекала к интродукционным испытаниям материал из различных ботанических садов Европы. Большой вклад в развитие коллекции внесла С.П. Торчик благодаря использованию многочисленного материала именно из природных популяций. Данная работа была продолжена А.В. Кручонок, которая являлась куратором коллекции до 2022 г., а также возглавляла созданный на ее основе сектор сохранения и восстановления растительных ресурсов. За последние годы сотрудниками сектора проведена реконструкция коллекционного участка, выявлены новые места естественного произрастания ряда редких растений, выполнена оценка степени их устойчивости и адаптационных возможностей в условиях ex situ . Проведено сравнительное изучение эколого-биологических особенностей ряда редких и исчезающих видов природной флоры Беларуси в условиях in situ и ex situ и разработаны приемы и методы восстановления популяций уязвимых видов, находящихся в критическом состоянии. В их числе популяции Carex umbrosa Host (осоки теневой) в заказнике «Соколиный» (Минский район), Potentilla rupestris L. (лапчатки скальной) в Слонимском районе, Astrantia major L. (астранции большой) на территории национального парка «Беловежская пуща» ( www.cbg.org.by/structure/ssvrr , 2023).

Таким образом, создание и содержание коллекции редких и охраняемых видов природной флоры Беларуси, а также обоснование приемов их репродукции обеспечивает практическую реализацию одной из основных экологических задач, входящих в компетенцию ботанических садов – сохранение редких и исчезающих видов растений.

В таблице 1 приведена характеристика образцов редких растений коллекционного фонда Центрального ботанического сада НАН Беларуси, включающая охранный статус видов согласно последнему изданию Красной книги Республики Беларусь (Красная книга

Республики Беларусь, 2015), происхождение образцов (AUT – Австрия, BLR – Беларусь, CZE – Чехия, DEU – Германия, DNK – Дания, FRA – Франция, ITA – Италия, POL – Польша, RUS – Россия, UKR – Украина), год их поступления в коллекцию, а также устойчивость в условиях ex situ (Н – низкая, С – средняя, В – высокая).

Таблица 1. Характеристика образцов коллекции редких и охраняемых видов

Table 1. Characteristics of samples of the collection of rare and protected species

|

Название таксона Охранный |

Происхождение |

Год |

Устойчивость |

|

статус |

привлечения |

в культуре |

|

|

латинское русское |

образца |

||

|

Семейство Equesetaceae – Хвощевые |

|||

|

Equisetum Хвощ пестрый проф. variegatum Schleich. ex Web. et Mohr. |

BLR |

2021 |

В |

|

Семейство Huperziaceae – Баранцовые |

|||

|

Huperzia selago Баранец IV (L.) Bernh. ex обыкновенный Schrank et C. Mart. |

BLR |

2023 |

С |

|

Семейство Osmundaceae – Чистоустовые |

|||

|

Osmunda regalis Чистоуст I L. величавый |

BLR |

2008 |

В |

|

Семейство Aspleniaceae – Костенцовые |

|||

|

Asplenium Костенец проф. trichomanes L. волосовидный |

BLR |

2021 |

С |

|

Семейство Polypodiaceae – Многоножковые |

|||

|

Polypodium Многоножка IV vulgare L. обыкновенная |

BLR |

2022 |

В |

|

Семейство Onocleaceae – Оноклеевые |

|||

|

Matteuccia Страусник проф. strutiopteris (L.) обыкновенный Tod. |

BLR |

2008 |

В |

|

Семейство Pinaceae – Сосновые |

|||

|

Abies alba Mill. Пихта белая I |

BLR |

2009 |

В |

|

Семейство Nymphaeaceae – Кувшинковые |

|||

|

Nuphar pumila Кубышка малая II (Timm) DC. |

BLR |

2023 |

С |

|

Семейство Ranunculaceae – Лютиковые |

|||

|

Anemone Ветреница лесная IV sylvestris L |

BLR |

2016 |

С |

|

Aquilegia Водосбор проф. vulgaris L. обыкновенный |

BLR |

2008 |

С |

|

Cimicifuga Клопогон I europaea европейский Schipcz. |

BLR |

2014 |

В |

|

Clematis recta L. Ломонос прямой II |

BLR |

2014 |

В |

|

Delphinium elatum L. |

Живокость высокая |

III |

BLR |

2008 |

С |

|

Hepatica nobilis Mill. |

Перелеска благородная |

проф. |

BLR |

2008 |

В |

|

Isopyrum thalictroides L. |

Равноплодник василистниковый |

II |

BLR |

2023 |

С |

|

Pulsatilla patens (L.) Mill. |

Прострел раскрытый |

IV |

BLR |

2020 |

С |

|

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. |

Прострел луговой |

IV |

BLR |

2016 |

С |

|

Thalictrum aquilegifolium L. |

Василистник водосборолистный |

проф. |

BLR |

2011 |

В |

|

Thalictrum minus L. |

Василистник малый |

проф. |

RUS |

2011 |

В |

|

Trollius europaeus L |

Купальница европейская |

IV |

BLR |

2008 |

В |

|

Семейство Fumariaceae – Дымянковые |

|||||

|

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte |

Хохлатка полая |

III |

BLR |

2023 |

С |

|

Семейство Urticaceae – Крапивные |

|||||

|

Urtica kioviensis Rogow. |

Крапива киевская |

II |

BLR |

2023 |

С |

|

Семейство Fagaceae – Буковые |

|||||

|

Quercus petraea Дуб скальный (Mattuschka) Liebl. |

II |

BLR |

2023 |

С |

|

|

Семейство Betulaceae – Березовые |

|||||

|

Betula humilis Schrank |

Береза низкая |

III |

BLR |

2021 |

С |

|

Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные |

|||||

|

Dianthus carthusianorum L. |

Гвоздика картузианская |

проф. |

FRA |

2003 |

В |

|

Семейство Polygonaceae – Гречиховые |

|||||

|

Bistorta major S.F. Gray |

Змеевик большой |

проф. |

BLR |

2023 |

С |

|

Семейство Cistaceae – Ладанниковые |

|||||

|

Helianthemum nummularium (L.) Mill. |

Солнцецвет монетолистный |

проф. |

BLR |

2020 |

В |

|

Семейство Hypericaceae – Зверобойные |

|||||

|

Hypericum hirsutum L. |

Зверобой волосистый |

I |

ITA |

2009 |

С |

|

Hypericum montanum L. |

Зверобой горный |

III |

BLR |

2017 |

С |

|

Hypericum Зверобой tetrapterum четырехкрылый Fries |

I |

BLR |

2013 |

В |

|

Семейство Violaceae – Фиалковые |

||||

|

Viola montana L. Фиалка горная |

I |

POL |

2003 |

В |

|

Семейство Brassicaceae – Крестоцветные |

||||

|

Dentaria Зубянка bulbifera L. клубненосная |

IV |

BLR |

2023 |

С |

|

Lunaria rediviva Лунник оживающий L. |

IV |

BLR |

2020 |

В |

|

Семейство Salicaceae – Ивовые |

||||

|

Salix lapponum Ива лапландская L. |

IV |

BLR |

2021 |

С |

|

Семейство Ericaceae – Вересковые |

||||

|

Rhododendron Рододендрон luteum Sweet желтый |

III |

BLR |

2011 |

В |

|

Семейство Euphorbiaceae – Молочайные |

||||

|

Euphorbia Молочай мохнатый villosa Waldst. et Kit. |

I |

? |

? |

В |

|

Семейство Linaceae – Льновые |

||||

|

Linum flavum L. Лен желтый |

0 |

DEU |

2014 |

В |

|

Семейство Primulaceae – Первоцветные |

||||

|

Primula elatior Первоцвет высокий (L.) Hill |

проф. |

BLR |

2017 |

В |

|

Primula veris L. Первоцвет |

проф. |

BLR |

2020 |

В |

|

весенний |

||||

|

Семейство Thymelaeaceae – Волчеягодниковые |

||||

|

Daphne Волчеягодник mezereum L. обыкновенный |

проф. |

BLR |

2021 |

В |

|

Семейство Crassulaceae – Толстянковые |

||||

|

Sempervivum Молодило русское ruthenicum Schnittsp. et C.B.Lehm. |

I |

BLR |

2010 |

В |

|

Семейство Rosaceae – Розоцветные |

||||

|

Aruncus vulgaris Волжанка Rafin. обыкновенная |

III |

BLR |

2013 |

В |

|

Potentilla alba L. Лапчатка белая |

III |

BLR |

2017 |

В |

|

Potentilla Лапчатка скальная rupestris L. |

I |

POL |

2003 |

В |

|

Семейство Fabaceae – Бобовые |

||||

|

Lathyrus Чина гладкая laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. |

III |

BLR |

2020 |

В |

|

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler |

Чина льнолистная |

IV |

BLR |

2016 |

В |

|

Trifolium rubens L. |

Клевер красноватый |

II |

BLR |

2016 |

В |

|

Vicia dumetorum L. |

Горошек зарослевый |

II |

CZE |

2009 |

В |

|

Семейство Trapaceae – Рогульниковые |

|||||

|

Trapa natans L.s.l. |

Водяной орех плавающий |

III |

BLR |

2021 |

С |

|

Семейство Geraniaceae – Гераниевые |

|||||

|

Geranium phaeum L. |

Герань темнобурая |

проф. |

BLR |

2008 |

В |

|

Семейство Araliaceae – Аралиевые |

|||||

|

Hedera helix L. |

Плющ обыкновенный |

II |

BLR |

2020 |

В |

|

Семейство Apiaceae – Сельдереевые |

|||||

|

Angelica palustris ( Boiss.) Hoffm |

Дудник болотный |

III |

BLR |

2016 |

В |

|

Astrantia major L. |

Астранция большая |

I |

BLR |

2008 |

В |

|

Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin |

Пусторебрышник обнаженный |

III |

BLR |

2023 |

В |

|

Laserpitium latifolium L. |

Гладыш широколистный |

III |

BLR |

2020 |

В |

|

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. |

Горичник олений |

III |

BLR |

2008 |

В |

|

Pimpinella major (L.) Huds. |

Бедренец большой |

проф. |

BLR |

2012 |

В |

|

Семейство Dipsacaceae – Ворсянковые |

|||||

|

Scabiosa columbaria L. |

Скабиоза голубиная |

I |

POL |

2003 |

В |

|

Семейство Gentianaceae – Горечавковые |

|||||

|

Gentiana cruciata L. |

Горечавка крестообразная |

III |

DEU |

2010 |

В |

|

Swertia perennis L. |

Сверция многолетняя |

I |

RUS |

2015 |

Н |

|

Семейство Boraginaceae – Бурачниковые |

|||||

|

Lithospermum officinale L. |

Воробейник лекарственный |

III |

FRA |

2004 |

В |

|

Pulmonaria angustifolia L. |

Медуница узколистная |

III |

BLR |

2020 |

С |

|

Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. |

Медуница мягонькая |

III |

BLR |

2016 |

В |

|

Семейство Polemoniaceae – Синюховые |

|||||

|

Polemonium caeruelum L. |

Синюха голубая |

проф. |

BLR |

2019 |

В |

|

Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые |

|||||

|

Digitalis grandiflora Mill. |

Наперстянка крупноцветковая |

проф. |

BLR |

2020 |

В |

|

Veronica teucrium L. |

Вероника широколистная |

проф. |

ITA |

2011 |

В |

|

Семейство Lamiaceae – Яснотковые |

|||||

|

Dracocephalum ruyschiana L |

Змееголовник Руйша |

II |

BLR |

2013 |

В |

|

Melittis sarmatica Klok. |

Кадило сарматское |

III |

BLR |

2017 |

В |

|

Prunella grandiflora (L.) Scholl. |

Черноголовка крупноцветковая |

III |

POL |

2005 |

С |

|

Salvia pratensis L. |

Шалфей луговой |

IV |

DNK |

2003 |

В |

|

Stachys recta L. |

Чистец прямой |

проф. |

DEU |

2020 |

В |

|

Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые |

|||||

|

Adenophora lilifolia (L.) A. DC. |

Бубенчик лилиелистный |

II |

BLR |

2008 |

В |

|

Campanula bononiensis L. |

Колокольчик болонский |

проф. |

ITA |

2006 |

В |

|

Campanula latifolia L. |

Колокольчик широколистный |

IV |

BLR |

2020 |

В |

|

Campanula persicifolia L. |

Колокольчик персиколистный |

проф. |

BLR |

2009 |

В |

|

Phyteuma nigrum F.W.Schmidt |

Кольник черный |

I |

BEL |

2010 |

Н |

|

Семейство Asteraceae – Астровые |

|||||

|

Aposeris foettida (L.) Less. |

Апозерис вонючий |

0 |

UKR |

2023 |

С |

|

Arnica montana L. |

Арника горная |

IV |

BLR |

2019 |

В |

|

Aster amellus L. |

Астра степная |

I |

BLR |

2014 |

В |

|

Centaurea phrygia L. |

Василек фригийский |

проф. |

DEU |

2008 |

В |

|

Cirsium heterophyllum (L.) Hill |

Бодяк разнолистный |

II |

BLR |

2011 |

В |

|

Inula hirta L. |

Девясил шершавый |

проф. |

ITA |

2009 |

В |

|

Jurinea cyanoides (L.) Rchb. |

Наголоватка васильковая |

проф. |

BLR |

2023 |

С |

|

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. |

Ромашник щитковый |

II |

BLR |

2008 |

В |

|

Sonchus palustris L. |

Осот болотный |

0 |

DEU |

2009 |

В |

|

Семейство Najadaceae – Наядовые |

|||||

|

Najas major L. |

Наяда большая |

III |

BLR |

2021 |

С |

|

Семейство Liliaceae – Лилейные |

|||||

|

Anthericum ramosum L. |

Венечник ветвистый |

проф. |

BLR |

2004 |

В |

|

Gagea spathacea (Hayne) Salisb. |

Гусиный лук покрывальцевый |

I |

BLR |

2023 |

Н |

|

Lilium martagon L. |

Лилия кудреватая |

IV |

BLR |

2008 |

В |

|

Tulipa sylvestris L. |

Тюльпан лесной |

проф. |

BLR |

2022 |

С |

|

Семейство Alliaceae – Луковые |

|||||

|

Allium ursinum L. |

Лук медвежий |

III |

BLR |

2008 |

В |

|

Allium schoenoprasum L. |

Лук скорода |

II |

BLR |

2015 |

В |

|

Veratrum lobelianum Bernh. |

Чемерица Лобеля |

III |

BLR |

2012 |

В |

|

Семейство Iridaceae – Касатиковые |

|||||

|

Gladiolus imbricatus L. |

Шпажник черепитчатый |

IV |

BLR |

2023 |

С |

|

Iris aphylla L. |

Касатик безлистный |

I |

BLR |

2011 |

В |

|

Iris sibirica L. |

Касатик сибирский |

IV |

BLR |

2020 |

В |

|

Семейство Orchidaceae – Орхидные |

|||||

|

Epipactis palustris (L.) Crantz |

Дремлик болотный |

проф. |

BLR |

2023 |

С |

|

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch |

Пыльцеголовник длиннолистный |

III |

BLR |

2023 |

С |

|

Cypripedium calceolus L. |

Венерин башмачок настоящий |

III |

BLR |

2020 |

С |

|

Dactylorhiza maculata (L.) Soo |

Пальчатокоренник пятнистый |

проф. |

BLR |

2015 |

В |

|

Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F.Hunt et Summerhayes |

Пальчатокоренник майский |

III |

BLR |

2013 |

В |

|

Goodyera repens (L.) R.Br. |

Гудайера ползучая |

проф. |

BLR |

2023 |

С |

|

Listera ovata (L.) R. Br. |

Тайник яйцевидный |

IV |

BLR |

2014 |

В |

|

Семейство Cyperaceae – Осоковые |

|||||

|

Baeothryon alpinum (L.) Egor. |

Пухонос альпийский |

III |

BLR |

2023 |

В |

|

Carex davalliana Smith |

Осока Дэвелла |

I |

AUT |

2009 |

В |

|

Carex ornithopoda Willd. |

Осока птиценожковая |

II |

BLR |

2016 |

С |

|

Carex rhizina Blytt ex Lindbl. |

Осока корневищная |

IV |

BLR |

2012 |

В |

|

Carex umbrosa Host |

Осока теневая |

IV |

BLR |

2016 |

В |

|

Семейство Poaceae – Мятликовые |

|||||

|

Festuca altissima All. |

Овсяница высокая |

IV |

BLR |

2021 |

В |

|

Festuca tenuifolia Sibth. |

Овсяница тонколистная |

проф. |

POL |

2002 |

С |

|

Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult. |

Зубровка южная |

проф. |

BLR |

2021 |

В |

|

Hordelymus europaeus (L.) Harz |

Ячменеволоснец европейский |

I |

DEU |

2008 |

В |

|

Sesleria caerulea (L.) Ard. |

Сеслерия голубая |

проф. |

CZE |

2008 |

С |

Примечание: ? – нет данных

Note: ? – no data

В коллекции содержится 113 видов редких и исчезающих растений, имеющих официальный охранный статус в Беларуси. Все они относятся к 47 семействам, крупнейшими из которых по числу видов являются: Ranunculaceae (1 2), Asteraceae (9), Apiaceae и Orchidaceae (7) , Campanulaceae, Cyperaceae и Poaceae (5). Большинство коллекционных образов привлечены в последние годы, что связано с целенаправленной работой кураторов по замене делектусного материала растениями из аборигенных белорусских популяций. Подавляющая часть видов, содержащихся в коллекции, характеризуется средней (Asplenium trichomanes L., Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Prunella grandiflora (L.) Scholl. и др.) и высокой (Clematis recta L., Iris sibirica L., Lilium martagon L. и др.) степенью устойчивости в условиях ex situ. Лишь для немногих видов (Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, Swertia perennis L.) отмечена низкая степень устойчивости, что объясняется специфическими требованиями данных растений к условиям произрастания. Именно по этой причине попытки содержания в коллекции ряда редких видов с узкой экологической амплитудой оказались безуспешными. В их числе Berula erecta (Huds.) Cov., Herminium monorchis (L.) R.Br., Listera cordata (L.) R.Br. и некоторые другие. Значительная часть редких видов вовсе не привлекалась в коллекцию по причине сложности их содержания в условиях ex situ (Viscum austriacum Wiesb., Pingularia vulgaris L. и др.), либо невозможности отыскать их в естественных условиях на территории Беларуси (Cystopteris sudetica A. Braun et Milde, Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze и др.). Всего известно около 60 таких видов, имеющих категорию охраны Красной книги Республики Беларусь, и около 30 видов из списка растений, нуждающихся в профилактической охране. Таким образом, с учетом невозможности содержания ряда охраняемых видов в условиях ex situ, коллекция редких и охраняемых видов растений ЦБС выделяется высокой репрезентативностью (таблица 2).

Таблица 2. Репрезентативность коллекции редких и охраняемых видов

Table 2. Representativeness of the collection of rare and protected species

|

Красная книга Республики Беларусь |

Коллекция редких и охраняемых видов |

||

|

Категория охраны |

Количество видов |

Количество видов |

% представленности |

|

I категория (на грани исчезновения) |

62 |

18 |

29,03 |

|

II категория (исчезающие виды) |

52 |

15 |

28,85 |

|

III категория (уязвимые виды) |

46 |

25 |

54,35 |

|

IV категория (потенциально уязвимые) |

29 |

20 |

68,96 |

|

Нуждающиеся в профилактической охране |

115 |

32 |

27,83 |

|

Вероятно исчезнувшие в Беларуси |

26 |

3 |

11,54 |

|

Всего: |

330 |

113 |

34,24 |

По состоянию на 2023 г. в коллекции содержится 18 видов I охранной категории, что составляет 29,03% от общего числа растений, находящихся в Беларуси на грани исчезновения. Среди них Abies alba Mill., Osmunda regalis L., Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B.Lehm. и некоторые другие виды, известные в Беларуси в единичных местонахождениях. Представленность видов II охранной категории составляет 28,85%, среди которых можно отметить такие исчезающие в Беларуси растения как Carex ornithopoda Willd., Nuphar pumila (Timm) DC., Urtica kioviensis Rogow. Всего 25 видов (54,35% от общего числа), содержащихся в коллекции, имеют III категорию охраны. В их числе Betula humilis Schrank, Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin, Cypripedium calceolus L. и ряд других видов, находящихся в уязвимом положении. Наиболее представленной в коллекции является группа видов IV категории охраны, доля которых составляет 68,96% от общего числа. Среди них можно отметить такие потенциально уязвимые в условиях Беларуси растения как Arnica montana L., Festuca altissima All., Lunaria rediviva L. и ряд других (Мялик и др., 2023).

Не меньшую природоохранную ценность имеют также виды из списка растений, нуждающихся в профилактической охране. Как правило, это редкие и недостаточно изученные таксоны в отношении которых отсутствуют достоверные сведения об их современном распространении и численности, систематическом положении, а также экологобиологических особенностях. Нередко такие виды произрастают на пределе своего ареала, а также выделяются высоким хозяйственным значением. Всего в коллекции представлено 27,83% таковых видов, среди которых можно отметить Asplenium trichomanes L., Jurinea cyanoides (L.) Rchb., Stachys recta L. Также в коллекции имеется 3 вида (Aposeris foettida (L.) Less., Linum flavum L., Sonchus palustris L.), которые в настоящее время относятся к категории вероятно исчезнувших во флоре Беларуси.

Таким образом, рассматриваемая коллекция редких и охраняемых видов растений выделяется высокой репрезентативностью, которая составляет 34,24% относительно всех сосудистых растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. С учетом того, что 84 содержащихся в коллекции вида происходят из естественной флоры, для восстановительных мероприятий доступно 27,63% исчезающих в Беларуси видов, составляющих резервный генофонд.

До недавнего времени пополнение коллекции происходило без учета оценки генетического разнообразия популяций, из которых привлекались живые растения. Как правило, диаспоры редких и охраняемых растений изымались из ценопопуляций, выделяющихся достаточно высокой численностью, что не всегда может соответствовать их гетерогенности, а также пригодности данного материала для реализации успешных восстановительных мероприятий.

В связи с вышесказанным, на современном этапе развития коллекции редких и охраняемых видов растений возникла необходимость разработки новых подходов при формировании резервного генофонда. В настоящее время в рамках выполнения ряда научно-исследовательских работ проводится изучение генетического разнообразия популяций некоторых редких и охраняемых для флоры Беларуси видов растений. В их числе Lobelia dortmanna L., Berula erecta (Huds.) Cov, Isopyrum thalictroides L., а также ряд представителей семейства Orchidaceae .

На рисунке 1 представлены основные этапы оценки генетического разнообразия популяций редких видов растений, начиная от поиска популяций и отбора образцов в природе, лабораторных молекулярно-генетических исследований и заканчивая анализом полученных результатов.

образцов в природе

Сушка образцов в силикагеле

Проведение электрофореза в агарозном геле

Визуализация полученных результатов

Получение изображения

Получение бинарной матрицы и ее анализ

Рис. 1. Основные этапы оценки генетического разнообразия популяций редких видов

Fig. 1. The main stages of assessing the genetic diversity of populations of rare species

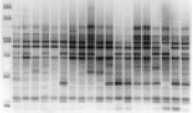

Особое внимание в такой работе уделяется выбору модельных популяций редких и охраняемых видов, при котором учитывается не только возможность равномерного охвата известных местообитаний вида в пределах территории Беларуси, но и расположение этих ценопопуляций в различных частях ареала, гидрологических бассейнах рек, геоботанических подзонах и других природных районах. Все это имеет важное значение для оценки современного состояния вида и лучшего понимания его происхождения, что необходимо при разработке стратегий сохранения исчезающих растений. На рисунке 2 показаны подходы выбора модельных популяций на примере некоторых представителей семейства Orchidaceae .

Рис. 2. Исследованные популяции видов семейства Orchidaceae

Fig. 2. Studied populations of species of the Orchidaceae family

Например, у Cypripedium calceolus L., более-менее равномерно распространенного на территории всей Беларуси, для анализа отобраны популяции из всех геоботанических подзон: широколиственно-сосновых (Дивин, Лунин, Выгонощи), грабово-дубово- темнохвойных (Дикое, Озеры), и дубово-темнохвойных (Сервечь, Кривинка) лесов. Для видов растений, у которых по территории Беларуси проходят границы ареалов, изучались как краевые популяции, так и расположенные в его оптимальной зоне. Например, у Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch отобраны образцы из крайних северных популяций (Олехновичи, Березинский заповедник), а также популяций, расположенных в южной части Беларуси (Медно, Стрельск). У некоторых бореальных видов, находящихся в Беларуси на южной границе ареала, поиск крайних южных популяций в ряде случаев оказался безуспешным, что возможно объясняется их исчезновением в результате климатических изменений. В связи с этим изучение генетического разнообразия популяций видов данной группы (Liparis loeselii (L.) Rich, Herminium monorchis (L.) R.Br) имеет важное значение для оценки их современного состояния и определения перспектив сохранения во флоре Беларуси. У вида Ophrys insectifera L. для анализа отобраны популяций из всех известных в настоящее время на территории Беларуси локалитетов.

Отдельно следует остановиться на таком виде как Goodyera repens (L.) R. Br., который достаточно широко распространен на территории всей Беларуси и относится к числу растений, нуждающихся в профилактической охране. Соответственно, для изъятия образцов данного растения не требуются специальные разрешения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, что значительно упрощает работу с ним. Кроме этого, Goodyera repens (L.) R. Br., как вид с дизъюнктивным типом ареала, имеет ряд интересных особенностей в распространении, поскольку в южной части Беларуси на рубеже Предполесской и Полесской ландшафтных провинций проходит южная граница равнинной (бореальной) части ареала данного вида. На крайнем юго-западе Беларуси проходит северная граница горной (карпатской) части ареала Goodyera repens (L.) R. Br. Соответственно, территория Белорусского Полесья является частью дизъюнкции в ареале данного вида, что имеет важное значение при оценке генетического разнообразия и родства изученных популяций.

Для изучения особенностей генетического разнообразия популяций Goodyera repens (L.) R. Br. в Беларуси отобраны образцы растений из 8 локалитетов: Орхово (северная граница горного фрагмента ареала), Телеханы (южная граница равнинного фрагмента ареала), Зеленое, Хатынь, Богушевичи, Браслав и Голубицкая пуща (оптимальная зона ареала). Для каждой модельной популяции фиксировались точные географические координаты (таблица 3), выполнялось геоботаническое и флористическое описание фитоценоза, а также отбирался ваучерный гербарный образец, либо регистрация местонахождения в системе inaturalist.org.

Таблица 3. Характеристика модельных популяций Goodyera repens (L.) R. Br.

Table 3. Characteristics of model populations of Goodyera repens (L.) R. Br.

|

Модельная популяция |

Местоположение |

Координаты |

Фитоценоз |

Положение в пределах ареала |

|

Озеры |

Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Озеры, 3,3 км к северо-востоку |

53.748715, 24.220319 |

ельник зеленомошный с примесью сосны |

оптимальная зона |

|

Орхово |

Брестская обл., Брестский р-н, д. Орхово, 0,7 км к юго-востоку |

51.533553, 23.618968 |

сосняк зеленомошный |

северная граница горной части ареала |

|

Телеханы |

Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. Вулька-Телеханская, 5 км к западу-северо-западу |

52.560617, 25.813525 |

ельник зеленомошный |

южная граница равнинной части ареала |

|

Зеленое |

Минская обл., Минский р-н, окр. пос. Зеленое |

53.974148, 27.291344 |

сосняк зеленомошный |

оптимальная зона |

|

Голубицкая пуща |

Витебская обл., Глубокский р-н, д. Липово, 8 км к юго-западу |

55.043741, 28.118587 |

сосняк зеленомошный с примесью ели |

оптимальная зона |

|

Богушевичи |

Минская обл., Березинский р-н, д. Богушевичи, 1,6 км к западу |

53.712199, 28.797044 |

сосняк зеленомошный |

оптимальная зона |

|

Браслав |

Витебская обл., Браславский р-н, д. Дубки, 1,7 км к северо-западу |

55.619684, 27.074589 |

сосняк зеленомошный на ледниковом озе |

оптимальная зона |

|

Хатынь |

Минская обл., Логойский р-н, бывш. д. Хатынь, 2,3 км к западу-северо-западу |

54.338050, 27.902731 |

ельник зеленомошный |

оптимальная зона |

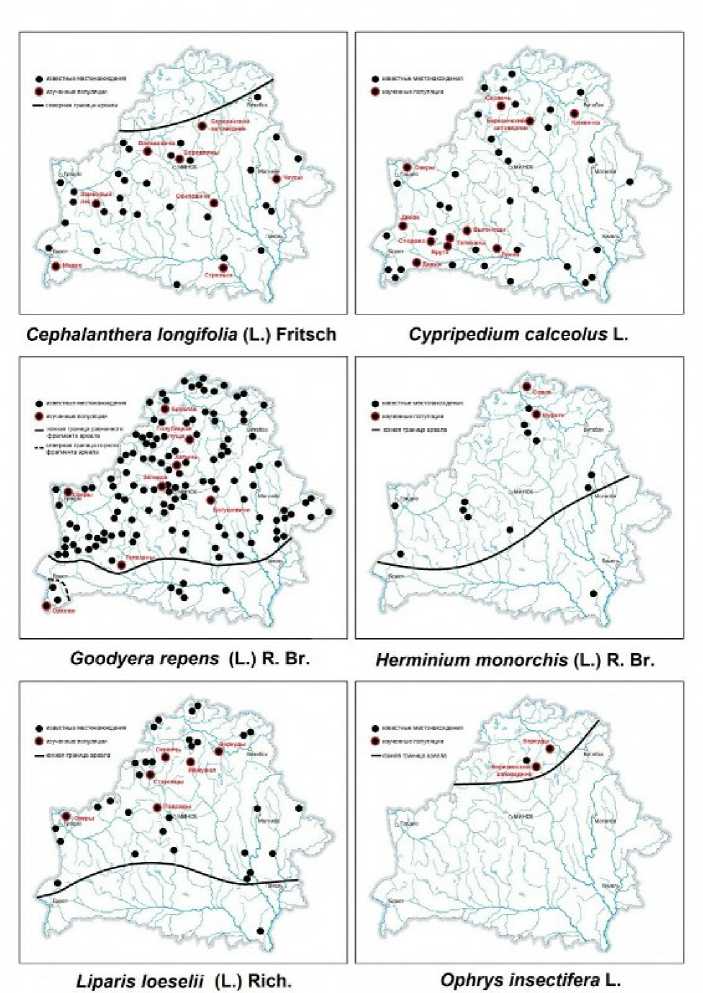

Отбор образцов для молекулярно-генетических исследований проводили из 5 растений у каждого из которых изымался и высушивался в силикагеле один внешне здоровый лист. Выделение ДНК осуществляли с помощью набора реагентов «ДНК-Экстран-3» (Синтол). Качество и количество выделенной ДНК проверяли с помощью NanoPhotometer Pearl Implen GmbH (Мюнхен, Германия). В результате было определено, что значения соотношения 260/280 варьирует от 1,65 до 1,86. В исследовании использовали 30 iPBS праймеров (Kalendar et al., 2010) (таблица 4). ПЦР проводили в 25 мкл реакционной смеси, содержащей 25–50 нг ДНК, 5 мкл готовой смеси для ПЦР ScreenMix (Евроген), 1 мМ праймера для 12–13 п.н. праймеров или 0,6 мМ для 18 п.н. праймеров.

Таблица 4. Праймеры, используемые в исследовании

Table 4. Primers used in the study

|

Праймер |

Оптимальная температура отжига Ta (°C) |

Последовательность (5' – 3') |

|

2389 |

50.0 |

ACATCCTTCCCA |

|

2373 |

51.0 |

GAACTTGCTCCGATGCCA |

|

2277 |

52.0 |

GGCGATGATACCA |

|

2376 |

52.0 |

TAGATGGCACCA |

|

2375 |

52.5 |

TCGCATCAACCA |

|

2377 |

53.0 |

ACGAAGGGACCA |

|

2378 |

53.0 |

GGTCCTCATCCA |

|

2383 |

53.0 |

GCATGGCCTCCA |

|

2374 |

53.5 |

CCCAGCAAACCA |

|

2095 |

53.7 |

GCTCGGATACCA |

|

2083 |

54.6 |

CTTCTAGCGCCA |

|

2237 |

55.0 |

CCCCTACCTGGCGTGCCA |

|

2239 |

55.0 |

ACCTAGGCTCGGATGCCA |

|

2272 |

55.0 |

GGCTCAGATGCCA |

|

2077 |

55.1 |

CTCACGATGCCA |

|

2232 |

55.4 |

AGAGAGGCTCGGATACCA |

|

2390 |

56.4 |

GCAACAACCCCA |

|

2273 |

56.5 |

GCTCATCATGCCA |

|

2394 |

56.5 |

GAGCCTAGGCCA |

|

2220 |

57.0 |

ACCTGGCTCATGATGCCA |

|

2242 |

57.0 |

GCCCCATGGTGGGCGCCA |

|

2076 |

59.2 |

GCTCCGATGCCA |

|

2271 |

60.0 |

GGCTCGGATGCCA |

|

2415 |

61.0 |

CATCGTAGGTGGGCGCCA |

|

2078 |

62.8 |

GCGGAGTCGCCA |

|

2399 |

63.0 |

AAACTGGCAACGGCGCCA |

|

2080 |

63.3 |

CAGACGGCGCCA |

|

2081 |

65.0 |

GCAACGGCGCCA |

|

2270 |

65.0 |

ACCTGGCGTGCCA |

|

2079 |

65.2 |

AGGTGGGCGCCA |

Программа ПЦР состояла из: 1 цикла при 95°С в течение 5 мин; 38 циклов при 95°C в течение 15 с, 50 циклов при 65,2°C (в зависимости от праймера) в течение 60 с или 68°C в течение 90 с. Финальную элонгацию осуществляли при 72°C в течение 8 мин. Амплификацию проводили в программируемом терморегуляторе С1000 Touch Thermal Cycler (MJ Research Inc., Bio-Rad Laboratories, США). Электрофорез шел при напряжении в 65V на протяжении 4,5 часов в 1,8% агарозном геле. Для окрашивания геля использовали бромид этидия в течении 30 минут, а визуализировали с использованием системы UV Imager Gel Doc XR+ (Bio-Rad, США).

Полученные данные в виде бинарной матрицы, обрабатывали с помощью программы PopGene 1.31 для расчета следующих параметров: доля полиморфных локусов (Р), эффективное (Ne) и наблюдаемое число аллелей (Na), информационный индекс Шеннона (I) генетическое разнообразие Нея (He). Эти параметры выбраны как наиболее подходящие для доминантных молекулярных маркеров (Ali, 2019). Для построения дендрограммы родства модельных популяций методом ward.D2 использовали пакет Stats для R.

Результаты исследований показали, что для оценки генетического разнообразия и генетической дифференциации популяций Goodyera repens (L.) R. Br. подходящими оказались 11 маркеров из 30 используемых (2375, 2377, 2383, 2239, 2232, 2390, 2273, 2242, 2076, 2078, 2081), поскольку они позволили получить четкие фрагменты ДНК с полиморфными локусами (Самохвалова, Шлапакова, Мялик, 2023).

Полученные данные (таблица 5) показали, что наибольшая доля полиморфных локусов обнаружена для модельных популяций Телеханы (46,86%) и Зеленое (39,61%), а наименьшая выявлена для популяции Браслав (24,15%). В исследованных популяциях наблюдаемое число аллелей (Na) варьирует от 1,24 в популяции Браслав до 1,47 в популяции Телеханы. Максимальное эффективное число аллелей (1,27) было обнаружено также в популяции Tелеханы, а наименьшее их количество (1,15) выявлено в популяции Браслав. На основании значений (He) и (I) для популяции Телеханы выявлено наибольшее генетическое разнообразие, что является основанием для пополнения коллекции редких и охраняемых видов растениями именно из этой популяции.

Полученные данные показывают, что не выявлено зависимости между уровнем генетического разнообразия популяций и их положением в краевой или оптимальной зонах ареала у Goodyera repens (L.) R. Br. в пределах Беларуси. Такие краевые популяции как Телеханы и Орхово характеризуются высоким уровнем генетической гетерогенности. Для популяций Браслав и Богушевичи, расположенных в северной и центральной частях Беларуси, уровень генетического разнообразия значительно ниже. Вероятно, общий высокий уровень генетического разнообразия всех изученных популяций можно объяснить достаточно частой встречаемостью этого вида в пределах ареала, что обеспечивает поток генов между соседними популяциями.

Таблица 5. Параметры генетического разнообразия исследованных популяций Goodyera repens (L.) R. Br.

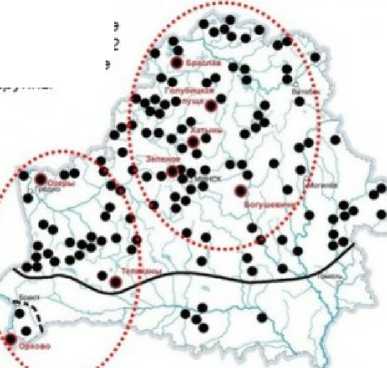

подразделение популяций на 2 разрозненные группы

Рис. 3. Генетическое родство популяций Goodyera repens (L.) R. Br. в Беларуси

Table 5. Parameters of genetic diversity of the studied populations of Goodyera repens (L.) R.

|

Модельная |

Параметры |

|

популяция |

доля наблюдаемое эффективное генетическое информацион- полиморфных число число разнообразие ный индекс локусов (%) аллелей (Na) аллелей (Ne) Нея (He) Шеннона (I) |

|

Озеры |

38,65 1,39 ± 0,03 1,26 ± 0,03 0,14 ± 0,01 0,21 ±0,02 |

|

Орхово |

32,37 1,32 ± 0,03 1,21 ± 0,03 0,12 ± 0,01 0,18 ± 0,02 |

|

Телеханы |

46,86 1,47 ± 0,04 1,27 ± 0,03 0,16 ± 0,01 0,24 ± 0,02 |

|

Зеленое |

39,61 1,40 ± 0,03 1,26 ± 0,03 0,15 ± 0,01 0,22 ± 0,02 |

|

Голубицкая пуща |

33,33 1,33 ± 0,03 1,23 ± 0,03 0,13 ± 0,01 0,19 ± 0,02 |

|

Богушевичи |

29,95 1,30 ± 0,03 1,19 ± 0,02 0,11 ± 0,01 0,16 ± 0,02 |

|

Браслав |

24,15 1,24 ± 0,03 1,15 ± 0,02 0,09 ± 0,01 0,13 ± 0,02 |

|

Хатынь |

35,75 1,36 ± 0,03 1,23 ± 0,02 0,13 ± 0,01 0,19 ± 0,02 |

Fig. 3. Genetic relationship of populations of Goodyera repens (L.) R. Br. in Belarus

С учетом того, что исследованные популяции находятся в различных частях ареала данного вида, наряду с оценкой их генетической гетерогенности важно выявить также их генетическую обособленность. Полученные данные показывают, что наименьшее значение генетического расстояния Нея (0,03) наблюдалось среди популяций Озеры и Орхово, а наибольшее между популяциями Озеры и Хатынь. Результаты анализа ward.D2 (рисунок 3) основанные на данных матрицы расстояния Нея также подтверждают эти данные и демонстрируют генетическую удаленность популяции Хатынь от всех остальных. Популяции Озеры, Орхово и Телеханы, расположенные в западной части Беларуси, находятся ближе всего друг к другу и генетическое расстояние Нея между ними наименьшее. В отдельную группу объединяются популяции Зеленое, Голубицкая пуща, Богушевичи и Браслав, расположенные в центральной и северной частях Беларуси.

Полученные данные позволяют выделить в пределах Беларуси как минимум 2 генетически обособленные группы популяций, разнородность которых, вероятно, объясняется особенностями развития растительного покрова Беларуси в послеледниковый период. По нашему мнению, популяции Орхово, Озеры и Телеханы, расположенные в западной и южной частях Беларуси, имеют генетическую связь с центральноевропейским (горным, карпатским) фрагментом ареала Goodyera repens (L.) R. Br. Следовательно, популяции Браслав, Богушевичи, Хатынь, Зеленое и Голубицкая пуща, расположенные в Белорусском Поозерье и в области Центрально-Белорусских возвышенностей, генетически связаны с северной частью Европы (равнинным фрагментом ареала данного вида) (Самохвалова и др., 2023).

Таким образом, в результате проделанных исследований выполнена оценка генетического разнообразия популяций Goodyera repens (L.) R. Br. в Беларуси. Модельные популяции Телеханы и Орхово, выделяются наибольшей гетерогенностью, что делает целесообразным использовать их для пополнения коллекции редких и охраняемых видов растений. Живые растения из данных популяций, содержащиеся в условиях ex situ , являются составной частью резервного генофонда исчезающих видов флоры Беларуси и могут использоваться для осуществления восстановительных мероприятий.

***

В настоящее время на примере некоторых представителей семейства Orchidaceae ( Goodyera repens (L.) R. Br. и Cypripedium calceolus L.) в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси разработана и успешно опробирована система пополнения резервного генофонда на основе оценки генетического разнообразия популяций редких и исчезающих видов. Данный подход, включающий получение разрешительных документов в Министерстве природных ресурсов, поиск популяций в природе и отбор образцов, выполнение лабораторных молекулярно-генетических исследований и анализ полученных данных, позволяет выделить популяции с высоким генетическим разнообразием, материал из которых может использоваться для пополнения резервного генофонда и реализации успешных восстановительных мероприятий. Кроме этого комплексное изучение редких и исчезающих видов позволяет разработать стратегии их сохранения и оценить возможность существования вида на территории Беларуси в долгосрочной перспективе.

Работа представлена в виде научного доклада на конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники, разрабатываемые в ботанических садах в XXI веке» в рамках VI Съезда ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук.

Список литературы Формирование резервного генофонда исчезающих видов растений на основе оценки генетического разнообразия популяций

- Красная книга Республики Беларусь. Растения / гл. редкол.: Л. И. Хоружик[Khoruzhik L.I. Ed. Red Book of the Republic of Belarus. Plants]. Минск, 2015. 445 с.

- Мялик А. Н., Шлапакова Т. Г., Гулис А. Л., Самохвалова Н. В., Титок В. В. Современное состояние и перспективы развития коллекции редких и охраняемых видов растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси // Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием "Наследие академика Н.В. Цицина: Ботанические сады. Отдалённая гибридизация растений и животных" [Current state and prospects for the development of the collection of rare and protected plant species of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus // Materials of the All-Russian scientific conference with international participation "The Legacy of Academician N.V. Tsitsina: Botanical Gardens. Distant hybridization of plants and animals"]. Москва, 2023. С. 52 - 56. EDN: EJAWNL

- Падутов В. Е., Хотылева Л. В., Баранов О. Ю., Ивановская С. И. Генетические эффекты трансформации лесных экосистем[Genetic effects of transformation of forest ecosystems] // Экологическая генетика. 2008. Т. VI, №1. С. 3-11. EDN: JQPUBD

- Самохвалова Н. В., Мялик А. Н., Шлапакова Т. Г., Кручонок А. В. Оценка генетической изменчивости популяций гудайеры ползучей (Goodyera repens (L.) R. Br.) в Беларуси с использованием молекулярных iPBS маркеров[Assessment of genetic variability of goodyera (Goodyera repens (L.) R. Br.) populations in Belarus using molecular iPBS markers] // Ботаника (исследования) 2023. Вып. 52. С. 28 - 37. EDN: PDOHHW

- Самохвалова Н. В., Шлапакова Т. Г., Мялик А. Н. Подбор молекулярных маркеров iPBS для исследования генетического разнообразия популяций гудайеры ползучей (Goodyera repens (L.) R.Br.) в Беларуси // Мониторинг и охрана окружающей среды. Материалы Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов[Selection of iPBS molecular markers for studying the genetic diversity of Goodyera repens (L.) R.Br. populations in Belarus // Monitoring and environmental protection. Materials of the Republican scientific and practical conference of students, undergraduates, graduate students]. Брест, 2023. С. 160-162.

- Сектор сохранения и восстановления растительных ресурсов[Sector for the conservation and restoration of plant resources] // Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 2023; URL: https://cbg.org.by/structure/ssvrr (data: 01.10.2023).

- Ali F., Abdurrahim Y., Habyarimana E, Subaşi I., Nawaz M., Chaudhary H., Shahid M., Ercişli S., Zia M., Chung G. Faheem Shehzad Baloch Mobile genomic element diversity in world collection of safflower (Carthamus tinctorius L.) panel using iPBS-retrotransposon markers // PLoS One. 2019. Vol. 14, № 2. DOI: 10.1371/journal.pone.0211985 EDN: LATYEO

- Global Strategy for Plant Conservation, 2023; URL: https://www.cbd.int/gspc (data: 03.10.2023).

- Kalendar R., Antonius K., Smýkal P., Schulman A. IPBS: a universal method for DNA fingerprinting and retrotransposon isolation // Theoretical and applied genetics. 2010. Vol. 121, N 8. P. 1419-1430. EDN: OLDYMZ