Формирование сетевой структуры особо охраняемых природных территорий Волгоградской области

Автор: Старокожева Галина Ивановна, Митрофанова Инна Васильевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 2 (20), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются приоритетные направления деятельности по формированию сетевой структуры особо охраняемых природных территорий на региональном уровне. Особое внимание уделено вопросам создания оценочной системы, уточнению содержания, аналитическому пониманию процессов при построении вертикали управления, обеспечивающей единство методов регулирования на всем сетевом пространстве. Проанализирована роль кадастрового учета, который как свод систематизированных и регулярно обновляемых данных необходим не только для обеспечения целевой функциональности ООПТ, но и при землеустройстве, районировании, градостроительстве, то есть во всех случаях, имеющих отношение к использованию природных ресурсов и воздействию на окружающую природную среду. Авторы подчеркивают существование в пределах одного и того же региона территорий различных категорий и значений. Данный факт не позволяет обеспечить их защиту в рамках единой функционально и территориально связанной системы без дополнительных усилий по идентификации единого содержания, единой цели и задач управления территориями и административными образованиями, в границах которых расположены эти территории...

Территории с охранным статусом, экологический каркас, органы управления, охранные императивы, процесс выявления, развитие, регулирование, единая региональная сеть, ассимиляционная емкость

Короткий адрес: https://sciup.org/149131240

IDR: 149131240 | УДК: 332.025 | DOI: 10.15688/re.volsu.2018.2.13

Текст научной статьи Формирование сетевой структуры особо охраняемых природных территорий Волгоградской области

DOI:

Повышенное внимание к управлению территориями с особым охранным статусом в регионах неизменно связано с объективно действующими законами экоразвития, которые невозможно игнорировать в условиях современного состояния окружающей природной среды.

В результате проводимой государственной политики в последние годы охранные императивы устанавливаются для многих территорий в целях сохранения экологического каркаса регионов и функциональности экосистем, однако ограничение антропогенного воздействия на таких территориях зачастую приводит к дисбалансу административных и хозяйственных интересов на разных уровнях государственного регулирования.

Наличие в границах одного и того же региона территорий с различными уровнями значения (федеральный, региональный, местный) не дает возможности автоматически определить единое содержание, цели и задачи управления как такими территориями, так и административными образованиями, в границах которых они расположены.

Для научного поиска сегодня востребованы все аспекты изучения этой проблемы. Несмотря на многолетний опыт работы методологического, методического и прикладного характера в области исследования региональных детерминант формирования системы особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) и механизма управления ими, остается много нерешенных вопросов. В частности, до сих пор в полной мере не исследована совокупность отношений, возникающих в процессе создания, функционирования и развития ООПТ в регионах, не всегда корректно определяется ценность территорий при присвоении охранного статуса, в ряде случаев не выработаны или не достаточно освещены унифицированные подходы и способы совершенствования системы управления такими территориями.

В настоящее время сформированы базовые направления, максимально отражающие накопленный междисциплинарный и межотраслевой опыт специалистов и ученых, изучающих вопросы классификации и типизации ООПТ; организации деятельности, управления системой ООПТ и отдельных их видов; кадастрового учета и пла- нирования развития сетей ООПТ; финансирования ООПТ; координации регулирования ООПТ уполномоченными органами власти на разных уровнях; организации научной деятельности на территориях ООПТ и др.

Воплощение накопленного опыта в настоящее время крайне необходимо при реализации сетевого подхода к организации ООПТ, позволяющего сохранить ценность природных комплексов в пределах отдельных регионов в долгосрочной перспективе.

Формирование сети предполагает выявление всех наиболее важных и ценных для сохранения биоразнообразия территорий и обеспечение их охраны в рамках единой функционально и территориально связанной системы [1; 7], управление которой может основываться на экологоэкономической сбалансированности принимаемых решений, независимо от подчиненности и места нахождения объекта регулирования. Речь идет о формировании единого пространства на основе единой оценочной системы, единого содержания, аналитического понимания процессов, позволяющих выстроить вертикаль управления, соответствующую приоритетам устойчивого развития. Единая региональная сеть ООПТ как раз и может стать полигоном для создания условий, сглаживающих негативные тенденции при выборе хозяйственных предпочтений, обеспечить выполнение более эффективных проектов [10].

Процесс выявления наиболее важных и ценных территорий для обеспечения их охраны наряду с уточнением границ уже существующих ООПТ и установлением целесообразности сохранения ранее присвоенного охранного статуса территориям, утратившим первоначальную ценность, является основой формирования сети ООПТ на региональном уровне. Очевидно, что данный процесс носит непрерывный характер и должен опираться на адекватные источники информации и методики оценки.

Одной из традиционных процедур по результатам, которой можно произвести оценку текущего состояния ООПТ, является инвентаризация. Инвентаризация как элемент первичного наблюдения позволяет подтвердить, уточнить действительное фактическое наличие, изменение, отсутствие объектов или каких-либо, свойственных им ранее качеств. В процессе инвентаризации возможно подтверждение имеющейся или сбор отсутствующей информации для кадастрового учета; обнаружение отсутствия экологических экспертных заключений; неиспользование экономических методов оценки природных ресурсов в процессе внешнего и внутреннего зонирования; выявление наличия, сохранности или утраты признаков, лежащих в основе присвоения охранного статуса и определения категории территорий; сбор информации об альтернативных способах освоения ООПТ, возможности экономического использования их в установленном статусе [11; 14; 15].

Для уточнения оценки текущего состояния ООПТ целесообразно дополнить традиционные процедуры инвентаризации измерением абсолютных и относительных величин некоторых компонент, которые в большей степени влияют на суждение о возможности хозяйственного освоения природных объектов или ценности, не связанной с их хозяйственным использованием. Разумеется, полный перечень таких компонент не ограничен, однако в целях раскрытия методики оценки представим лишь наиболее значимые из них, например:

– совокупность природных ресурсов по видам, которые известны во время инвентаризационного периода и в отношении которых технически возможно хозяйственное освоение в среднесрочном периоде (моноцелевые природные ресурсы: полезные ископаемые, топливно-энергетические ресурсы и др.);

– совокупность многоцелевых и средообразующих ресурсов, к которым можно отнести водные, лесные ресурсы, биоразнообразие и микроклимат, а также рекреационные, оздоровительные, образовательные и научные ресурсы;

– ассимиляционная емкость территории, то есть предельная емкость природной среды ООПТ в процессе поглощения, переработки выбросов, отходов без ущерба для состояния экосистем. Предположительно, оценка ассимиляционной емкости позволит принять обоснованное управленческое решение в условиях, когда оценка территории по первым двум показателям одинакова, или, наоборот, противоположна [2].

Оценку перечисленных компонент предлагается осуществить в баллах по 10-балльной шкале. Минимальные и максимальные баллы соответствуют минимальным и максимальным величинам абсолютных или относительных показателей, характеризующих природные, средообразующие ресурсы и ассимиляционную емкость.

Структура оценочной матрицы ООПТ региона по предложенным трем компонентам и 10-балльной шкале приведена в таблице 1. Результаты оценки позволяют выявить ООПТ, имеющие низкий, средний или высокий потенциал развития, а также ООПТ, сохранение которых не является экономически и экологически обоснованным и дальнейшее их использование требует подготовки и принятия альтернативного управленческого решения.

Если для выделения группы объектов при оценке выбранных компонент использовать интервалы от одного до пяти и от шести до десяти, то на основании средней оценки компонент можно выделить восемь групп ООПТ и сформулировать приоритетные цели управления и организации работы для каждой группы.

Перечислим возможные виды организации работы в образовавшихся группах: 1) по санации территории или ликвидация ООПТ; 2) санация или перевод ООПТ в другую категорию; 3) организация эффективного функционирования и развития территории; 4) организация эффективного функционирования и развития территории с перспективой перевода в другую категорию; 5) подготовка к переводу в другую категорию, ликвидация ООПТ и активное хозяйственное освоение территорий; 6) подготовка к переводу в другую категорию, ликвидация ООПТ, активное хозяйственное освоение территорий, промышленное и гражданское строительство; 7) подготовка к переводу в другую ка-

Таблица 1

Структура оценочной матрицы ООПТ региона

|

ООПТ региона |

Балльная оценка |

||

|

Природный ресурс |

Средообразующий ресурс |

Ассимиляционная емкость |

|

|

п¹ п² I ri if |

ср¹ ср² 1 cpj | ср |

АЕ |

|

|

ООПТ 1 |

|||

|

ООПТ 2 |

|||

|

ООПТ… |

|||

|

ООПТj |

|||

Примечание. Составлено авторами.

тегорию и развитие территории с применением особо строгого режима управления; 8) подготовка к переводу в другую категорию [4; 8; 9].

В случае изменения перечня оцениваемых компонент число градаций соответственно увеличивается или уменьшается. Это означает, что увеличивается или уменьшается число групп и, соответственно, меняется количество принимаемых решений. Следует отметить, что качественные и количественные критерии для оценки этих показателей от двух до девяти баллов устанавливаются экспертами и специалистами в соответствующей области знаний.

В виде формулы подсчет результата суммарной балльной оценки природных, средообразующих ресурсов и ассимиляционной емкости ООПТ можно представить в следующем виде:

ПБ = £ ((ПР , + ПР 2 + ...ПР n )/ n ) +

-

+ £ ((СР , + СР 2 + ...СР m )/ m ) + AE , (1)

где ПБ – суммарная оценка особо охраняемой природной территории, балл; ПР – оценка моноцелевого природного ресурса, балл; СР – оценка многоцелевого или средообразующего ресурса, балл; АЕ – оценка ассимиляционной емкости, балл; n – число учтенных моноцелевых природных ресурсов для целей оценки; m – число учтенных многоцелевых или средообразующих ресурсов для целей оценки [5].

Расширить эмпирическую базу для принятия более конкретных программ развития инвентаризируемых территорий по 10-балльной шкале оценки можно путем изменения количества интервалов, например, от одного до двух, от трех до четырех, от пяти до шести и т. д. Чем меньше окажется интервал, тем отчетливее выразятся признаки оцениваемых территорий, и значит, можно будет точнее определить их индивидуальные характеристики и приоритетные цели управления для каждой группы [3; 12; 13].

Обобщая изложенное, отметим, что в результате инвентаризации и оценки собирается информация о фактическом состоянии объектов наблюдения на определенную дату. Полнота, объем и содержание конкретных мероприятий зависят от поставленных целей и задач наблюдения, последующей обработки и обобщения данных.

Завершающим этапом первичного наблюдения является систематизация, описание и регистрация собранной информации в документах. С этой целью в отношении ООПТ Минприроды России установлены требования ведения госу- дарственного кадастрового учета. Кадастровые дела ООПТ, по сути, представляют собой свод систематизированных и регулярно обновляемых данных, необходимых для управления ООПТ и обеспечения их целевой функциональности. Кадастровая информация предназначена не только для принятия управленческих решений в отношении ООПТ, но и должна учитываться при планировании развития административных территориальных образований: землеустройстве, районировании, градостроительстве, то есть во всех случаях, имеющих отношение к использованию природных ресурсов и воздействию на окружающую природную среду.

Выявление территорий, наиболее важных для установления режима охраны, является лишь исходным звеном при использовании сетевого подхода к формированию региональной структуры ООПТ. Единая региональная сеть ООПТ должна создаваться на принципах пространственного, функционального, организационного единства в рамках единой системы управления. В процессе реализации этих принципов возникают вполне объективные затруднения, связанные с существующими концептуальными, социальными, экономическими, административными противоречиями по поводу создания, закрепления базовых функций, организации и регулирования деятельности, стратегии развития ООПТ.

Cеть ООПТ создается для обеспечения устойчивого развития регионов. Из этого возникает главное противоречие, основанное на необходимости охраны природных объектов в целях поддержания их средообразующего, ресурсного, ассимиляционного потенциала и потребности их использования в хозяйственных целях. Сетевой подход должен обеспечивать формирование единого каркаса для взаимосвязи всех категорий ООПТ, независимо от подчиненности. Для этого сеть должна иметь достаточный размер и разнообразие охраняемых природных компонент, позволяющих длительное время обеспечивать самоподдержи-вающий эффект с учетом допустимого режима антропогенного воздействия.

Убедительными выглядят некоторые исследования, в которых утверждается, что эффективное развитие сети возможно при создании экологического каркаса, когда площадь ООПТ составляет 25–60 % от площади территории, принятой за единицу планирования. При этом выделяются центральные зоны, выполняющие основные целевые функции, транзитные зоны, обеспечивающие взаимосвязи центральных зон и защитные зоны, препятствующие внешнему негативному воздействию на первые две зоны.

Рассмотрим потенциальную возможность использования сетевого подхода организации ООПТ, изучив современное состояние ООПТ Волгоградской области, где на протяжении более чем сорока лет ведется непрерывная работа по созданию объектов с особым охранным статусом.

На основании официальной информации Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на начало 2017 г. сформированы кадастровые дела и поставлены на кадастровый учет шестьдесят один природный объект с охранным статусом.

В таблице 2 указанные объекты сгруппированы по категориям и уровням значения. Как видно из содержания таблицы 2, в пределах региона созданы ООПТ шести категорий. Для территорий, включенных в каждую категорию, существуют различия в определении цели создания и ценности, режима охраны и использования.

По значению ООПТ Волгоградской области имеют трехуровневый характер. При этом площадь федеральных ООПТ в общей площади ООПТ составляет 0,21 % (2 051 га), региональных – 99,65 % (998 195,5 га) и местных – 0,14 % (1 423,2 га). По числу удельный вес ООПТ федерального значения в общем числе ООПТ Волгоградской области в 2017 г. составляет 7 %, местного значения – 8 %, регионального значения – 85 % [6].

Если рассмотреть уровни значения по категориям ООПТ, то из данных таблицы 2 видно, что природные парки имеют только региональное значение; природные заказники – региональное и местное значение; памятники природы – все три уровня значения; особо ценные территории – только региональное значение; охраняемые ландшафты – региональное и местное значение;

охраняемые речные системы – только местное значение.

Как видно, и по площади, и по числу в Волгоградской области преобладают ООПТ регионального значения. Наибольший удельный вес в общей площади ООПТ регионального значения занимают природные парки (713 307,4 га) и государственные природные заказники (245 667,1 га).

Расположены природные парки на территории одиннадцати муниципальных районов Волгоградской области (Ленинский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Иловлинский, Палласовский, Алексеевский, Кумылженский, Нехаевский, Чер-нышковский, Камышинский, Серафимовичский). В каждом природном парке для управления созданы Государственные бюджетные учреждения «Природный парк».

Государственные природные заказники функционируют без образования юридических лиц, в таблице 3 приведены данные по их площади (га) и местонахождение.

Общая площадь ООПТ всех уровней значения, находящихся в пределах региона, составляет около 9 % в общей площади Волгоградской области.

Если принять Волгоградскую область за единицу планирования сети ООПТ, то, следуя описанной методике, в качестве центральных зон можно выделить уже существующие категории ООПТ с учетом их физико-географических, ландшафтных и биогеоценозных особенностей.

Так как в Волгоградской области большая часть ООПТ находятся в подчинении одного и того же органа исполнительной власти (региональное значение), в процессе формирования транзитных зон для образования экологических коридоров между ООПТ сопредельных административных образований достаточно выявления тех случаев, когда связь между территориями имеет значение для сохранения биоресурсов.

Таблица 2

Группировка ООПТ Волгоградской области по категориям и уровню значения на начало 2017 г.

|

Категории ООПТ |

Уровень значения, число |

||

|

федеральный |

региональный |

местный |

|

|

Природные парки |

7 |

||

|

Государственные природные заказники |

8 |

1 |

|

|

Памятники природы |

4 |

18 |

2 |

|

Особо ценные территории |

18 |

||

|

Охраняемые ландшафты |

1 |

1 |

|

|

Охраняемые речные системы |

1 |

||

|

Итого |

4 |

5 |

|

Примечание. Составлено авторами.

Таблица 3

Местонахождение и площадь государственных природных заказников Волгоградской области

|

Наименование заповедника |

Местонахождение, муниципальный район |

Площадь, га |

|

Задонский |

Иловлинский |

29 639,86 |

|

Куланинский |

Камышинский |

23 038,61 |

|

Кумылженский |

Кумылженский |

35 558,68 |

|

Лещевский |

Ленинский, Светлоярский, Среднеахтубинский |

20 801,90 |

|

Ольховский |

Ольховский |

11 871,90 |

|

Раздорский |

Даниловский, Фроловский |

43 968,91 |

|

Дрофиный |

Старополтавский |

50 000,00 |

|

Чернополянский |

Серафимовичский |

40 749,29 |

Примечание. Составлено авторами.

Транзитные зоны по основным качествам близки к характеристикам центральных зон, связь между которыми они призваны выполнять. Кроме того, транзитные зоны могут обладать и собственной природоохранной ценностью.

Буферные зоны, как объекты многофункционального назначения, создаваемые для организации рационального природопользования вблизи центральных и транзитных зон, призваны обеспечить условия для воспроизводства охраняемых биоресурсов. Как объекты интеграции социальных и природоохранных интересов, буферные зоны могут обеспечивать установленные в соответствии с присвоенными центральным зонам категориями режимы использования, предусматривающие запрещенные, ограниченные, разрешенные виды деятельности.

Степень защитных свойств и формы буферных зон должны соответствовать требованиям, предъявляемым к охране отдельных видов ресурсов, учитывать уровни уязвимости природных сообществ, интенсивности негативного воздействия со стороны прилегающих территорий, особенности ландшафта к их передаче.

Трехступенчатое зонирование позволяет развивать региональную сеть ООПТ, поддерживать устойчивое состояние экологического каркаса в первую очередь за счет реорганизации и увеличения площади существующих ООПТ.

В процессе трехступенчатого зонирования потребуется выполнение дополнительного комплекса работ по сбору, накоплению, систематизации кадастровой информации о создаваемых зонах, инвентаризация и подтверждение информации о существующих ООПТ, анализ состояния, эффективности функционирования и перспектив их развития.

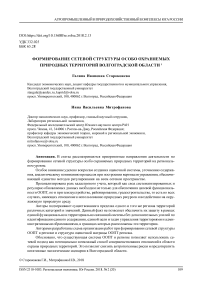

На рисунке приведена краткая схема организации работ при формировании сетевой структуры ООПТ в регионе.

Исходным блоком в этой схеме представлены источники информации первичного наблюдения: нормативные документы, научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инвентаризационные материалы, результаты обследований и мониторинга состояния ценных природных комплексов. На их основе происходит уточнение кадастровой информации и корректировка нормативно-правовой базы. В результате формируются охранные обязательства, обозначаются границы зонирования и эта информация доводится до максимально возможного круга лиц, вовлеченных (или потенциально вовлекаемых) в хозяйственную деятельность в пределах охранных зон.

По уточненным данным организовываются охрана, рейды, проверки, координируется научно-исследовательская деятельность, исчисляются расходы на содержание. Предоставление выписки из оперативно обновляемого кадастра дает возможность заинтересованным сторонам принимать объективные решения, проводить паспортизацию территорий, что в равной степени служит поддержанию стабильного функционирования региональной сети ООПТ.

Таким образом, реализация сетевого подхода к организации ООПТ является одним из ключевых факторов, который может обеспечить сохранность ценности природных комплексов в пределах отдельных регионов в долгосрочной перспективе. Однако в современных условиях существует необходимость постоянного совершенствования методов выявления и оценки ценности территорий при присвоении охранного статуса, дополнительное исследование совокупности отношений, возникающих в процессе создания, функционирования и развития ООПТ.

Поскольку существование в границах одного и того же региона территорий различных категорий и значений не позволяет обеспечить их охра-

Рисунок. Схема организации работ при формировании сетевой структуры ООПТ в регионе

Примечание. Составлено авторами.

ну в рамках единой функционально и территориально связанной системы, требуются дополнительные усилия для определения единого содержания, целей и задач управления как такими территориями, так и административными образованиями, в границах которых они расположены. В первую очередь речь идет о формировании единого пространства на основе единой оценочной системы, единого содержания, аналитического понимания процессов, позволяющих выстроить вертикаль управления, соответствующую приоритетам устойчивого развития региона. Как итог, единая региональная сеть ООПТ должна оказаться в условиях, максимально сглаживающих негативные тенденции при выборе хозяйственных предпочтений.

Процесс выявления наиболее важных и ценных территорий для обеспечения их охраны наряду с уточнением границ уже существующих ООПТ и установлением целесообразности сохранения ранее присвоенного охранного статуса территориям, утратившим первоначальную ценность, должен быть гибким и согласованным независимо от уровня подчинения. Традиционные способы первичного наблюдения и оценки текущего состояния ООПТ нуждаются в дополнительных процедурах, которые в большей степени влияют на суждение о возможности хозяйственного освоения природных объектов или цен- ности, не связанной с их хозяйственным использованием. Данная проблема присутствует и при организации кадастрового учета, который как свод систематизированных и регулярно обновляемых данных необходим не только для обеспечения целевой функциональности ООПТ, но и при землеустройстве, районировании, градостроительстве, то есть во всех случаях, имеющих отношение к использованию природных ресурсов и воздействию на окружающую природную среду. Очевидно, что процедуры, предшествующие принятию решения об установлении охранного статуса на особо ценных территориях, трудоемки и неоднозначны. Именно поэтому непрерывно продолжается процесс поиска наиболее эффективных подходов к проблеме охраны природных объектов в целях поддержания их средообразующего, ресурсного, рекреационного потенциала.

В рамках сетевого подхода сохранение экологического каркаса регионов и функциональности экосистем возможно при условии, что сеть имеет достаточный размер (25–60 % от общей площади территории, принятой за единицу планирования) и разнообразие охраняемых природных компонент, позволяющих длительное время обеспечивать самоподдерживающий эффект с учетом допустимого режима антропогенного воздействия. В этой связи за счет трехступенчатого зонирования на центральные зоны, выполняю- щие основные целевые функции, транзитные зоны, обеспечивающие взаимосвязи центральных зон и защитные зоны, препятствующие внешнему негативному воздействию на первые две зоны, возможно увеличивать площади ООПТ, не нарушая сложившейся конфигурации.

Современное состояние ООПТ Волгоградской области в пределах региона позволяет рассматривать использование сетевого подхода как потенциальную возможность совершенствования отношений в сфере охраны природных территорий.

Список литературы Формирование сетевой структуры особо охраняемых природных территорий Волгоградской области

- Гузев, М. М. Комплексный мониторинг особо охраняемых природных территорий: геоинформационный подход к реализации/М. М. Гузев, А. В. Плякин, Д. В. Золотарев. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2007. -104 с.

- Гусев, А. В. Принципы организации районных сетей особо охраняемых природных территорий (РСООПТ)/А. В. Гусев//Вестник Воронежского университета. Серия: География, геоэкология. -2003. -№ 2. -С. 92-99.

- Доклад «О состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2016 году». -Ижевск: ООО «Принт-2», 2017. -300 с.

- Карпов, Н. В. Управление эколого-ориентированным инновационным развитием городских особо охраняемых природных территорий: дис.... канд. экон. наук/Карпов Никита Владимирович. -М., 2016. -227 с.

- Коронова, Е. Н. Управление особо охраняемыми природными территориями: концепция, формы организации: дис.... канд. экон. наук/Коронова Екатерина Николаевна. -Волгоград, 2006. -205 с.

- Лупачева, С. В. Значение особо охраняемых природных территорий для социально-экономического развития региона/С. В. Лупачева, Е. Д. Исаева//Экология человека. -2008. -№ 4. -С. 3-5.

- Мирзеханова, З. Г. Экологический каркас территории -важнейший элемент ее организации/З. Г. Мирзеханова//Стратегия развития Дальнего Востока: возможности и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., г. Хабаровск, 12-13 февр. 2003 г. -Хабаровск: Дальневосточная государственная научная библиотека, 2003. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.festrategy.ru/materials.php?action =show&id=156 (дата обращения: 12.02.2018). -Загл. с экрана.

- Об особо охраняемых природных территориях: федер. закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://base.garant.ru/10107990 (дата обращения: 12.02.2018). -Загл. с экрана.

- Отчет о деятельности комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области в 2016 году. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://oblkompriroda.volgograd.ru/upload/iblock/3e8/otchet-o-deyatelnosti-oblkomprirody-v-2016-g.pdf (дата обращения: 12.02.2018). -Загл. с экрана.

- Скалон, Н. В. Эффективность деятельности региональных систем ООПТ зависит от решения проблем заказников/Н. В. Скалон//Заповедное дело России: принципы, проблемы, приоритеты: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию Жигулевского госзаповедника, г. Жигулевск, 04-08 сент. 2002 г. -Жигулевск: Самар. науч. центр РАН, 2003. -С. 503-505.

- Список особо охраняемых природных территорий Волгоградской области. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://omop.su/article/11/270382.html (дата обращения: 12.02.2018). -Загл. с экрана.

- Старокожева, Г. И. Особо охраняемые природные территории Южного федерального округа: совершенствование механизма управления/Г. И. Старокожева//Региональная экономика. Юг России. -2013. -№ 2 (2). -С. 163-169.

- Чекмарева, Т. М. Теоретические основы пространственного формирования сетей природных охраняемых территорий. Ландшафтная экология (курс лекций): учеб. пособие/Т. М. Чекмарева. -Севастополь: Изд-во Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, 2012. -150 с.

- Яковенко, И. М. Особо охраняемые природные территории как объект рекриационной деятельности/И. М. Яковенко, А. Б. Воронина//Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Серия «География. Геология». -2015. -Т. 1 (67), № 1. -С. 41-60.

- Яковлева, И. А. Актуальные вопросы развития системы особо охраняемых природных территорий/И. А. Яковлева//Фундаментальные исследования. -2015. -№ 12. -С. 438-143.