Формирование системы подготовки менеджеров для инновационной сферы региона

Автор: Теребова Светлана Викторовна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 4 (39), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147110577

IDR: 147110577

Текст статьи Формирование системы подготовки менеджеров для инновационной сферы региона

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 0б-02-04031а).

Система управления инновациями, инновационными процессами называется инновационным менеджментом. Это менеджмент современной стадии развития цивилизации, пост-индуст-риального общества, для которого характерна самоорганизация ради социального контроля, управления инновациями и изменениями человеческого знания в отличие от индустриального общества, базирующегося на взаимодействии машин и людей для производства продукции1.

Объектом управления в инновационном менеджменте являются инновации (новые продукты и операции), инновационный процесс и экономические отношения между участниками рынка инноваций (производителями, продавцами, покупателями). В мировой экономической литературе инновация интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях2. Важнейшим признаком инновационного продукта выступает новизна его потребительских свойств. Субъектолг управления может быть работник или группа работников, которые посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляют целенаправленное управление функционированием объекта управления.

Инновационной деятельностью необходимо управлять на всех этапах инновационного процесса. Это процесс преобразования научного знания в инновацию, который можно представить как последовательную цепь событий, приводящую к вызреванию инновации от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространению при практическом использовании. Инновационный процесс охватывает многих участников и заинтересованные организации и может осуществляться в местных, региональных, государственных (федеральных) и межгосударственных границах. Все участники имеют свои цели и учреждают свои структуры для их достижения. На сегодняшний день особое значение приобретает управление инновационными процессами на уровне региона. Поскольку наряду с процессом глобализации в мире расширяется сближение и взаимодействие стран на уровне регионов, формируются крупные региональные интеграционные структуры, которые развиваются в направлении создания относительно самостоятельных центров мирового хозяйствования. В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский считают важнейшей задачей инновационного менеджмента в условиях глобализации экономики обеспечение научно-технологической безопасности3. Еще одной стратегической задачей инновационного менеджмента на уровне региона является поэтапный перевод хозяйственной системы на инновационный путь развития.

Обычно выделяют два типа развития различных хозяйственных образований - интенсивный и экстенсивный. Первый представляет собой способ экономического роста за счет применения более эффективных факторов (более высокая квалификация рабочей силы, новая техника и технология, лучшая мотивация и организация труда и т. д.), второй - за счет количественных факторов развития (привлечение дополнительных ресурсов, создание новых производств) прежнего научно-технического уровня. В отличие от интенсивного инновационный тип развития характеризуется не только преимущественным использованием инноваций, но и производимыми инновационными товарами и услугами. Переход региона на данный путь развития требует проведения анализа закономерностей развития инновационных процессов. Для этого необходимы специалисты, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами нововведений, -инновационные менеджеры. Они должны обладать научно-техническим и экономико-психологическим потенциалом, им нужны инженерно-экономические знания. Инновационные менеджеры способствуют продвижению инновационного процесса, стараются прогнозировать возможные катаклизмы и пути их преодоления4. В связи с этим возрастает значение обучения. ■

В последние десятилетия развитые страны рассматривают образование как главный фактор социального и экономического прогресса. Во второй половине XX века можно выделить минимум два критических периода в развитии образования 5:

-

1. В середине 60-х годов передовые страны пришли к заключению, что соревнование в экономической области сводится к соревнованию в области науки и техники, а последнее в значительной степени предопределяется подготовкой граждан в системе образования. Именно это обстоятельство послужило первопричиной проведения образовательных реформ в странах Запада и в Японии в 60 - 70-е гг.

-

2. Вторая волна повышенного внимания к проблемам образования возникла в начале 80-х годов, когда пришло отчетливое осознание того, что будущее развитие человечества не ограничивается лишь экономическим ростом, а определяется в большей мере уровнем культуры и интеллектуального развития человека. Эти тенденции продолжаются и сегодня.

Так, например, в США большое внимание уделяется подготовке кадров для управления в сфере инновационной деятельности. Интересен опыт одного из самых престижных американских университетов - Калифорнийского технологического6. В нем студентов специально обучают тому, как превратить свои идеи из абстрактных концепций в конкретные, реально функционирующие промышленные компании. Программа обучения включает: патентное право, деловое администри- рование, управление человеческими ресурсами, юридические и финансовые вопросы функционирования промышленных компаний, умение работать с финансистами. Студенты принимают участие в специальных деловых играх, учатся составлять бизнес-планы.

В США (а также и в Европе) широко распространены коучинг-центры. Подобные специализированные центры занимаются консультированием и подготовкой специалистов как для инновационных компаний, так и для венчурных фондов.

Научно-технический потенциал вузов Германии - предмет особого внимания руководства земель и проводимой на этом уровне политики социально-экономического развития7. Так, с 1996 г. правительство земли Саара проводит программу, направленную на формирование кадрового потенциала инновационной деятельности. Программой предусматривается оказание помощи малым и средним предприятиям, которые трудоустраивают у себя выпускников университетов. В течение первого года работы молодого специалиста фирма получает государственную субсидию для компенсации расходов, связанных с его адаптацией.

Правительство Великобритании считает содействие развитию науки и инноваций своей стратегической целью. Одной из важных инициатив по созданию и продвижению инноваций была организация в 2001 г. Фонда инноваций высшей школы с финансированием в размере 140 млн. фунтов стерлингов на три года. Фонд рассматривается как источник финансирования «третьей задачи», стоящей перед универ- ситетами, - осуществления инновационной деятельности. При этом первые две задачи университетов - это исследования и обучение.

Интерес представляет модель развития, связанная с формированием сети вузов на территории Уэльса, региона, переживающего реструктуризацию экономики. Для подъема местной экономики был выбран курс на привлечение в регион высокотехнологичных производств. Это потребовало создания на месте кадрового потенциала, соответствующего по уровню квалификации международным требованиям. Для этого была развита сеть вузов соответствующего профиля. На нужды профессионального обучения и трудоустройства в Уэльсе выделено в 1996 г. около 150 млн. фунтов стерлингов. В составлении учебных программ принимают активное участие ведущие промышленные фирмы8.

Принятый во Франции в июле 1982 г. Закон об ориентации и программировании научных исследований и технологическом развитии предоставил научно-исследовательским учреждениям и вузам право создавать на долевых началах коммерческие предприятия для реализации результатов своих раоотЛ

В России к началу третьего тысячелетия уровень образования населения достиг рекордных отметок и формально является наиболее высоким в мире. По доле лиц с третичным образованием Россия превосходит все развитые страны (табл. 1), а по доле лиц с высшим и послевузовским образованием уступает только США, Норвегии и Нидерландам.

Таблица 1. Доля лиц с третичным образованием в численности населения в возрасте 25 - 64 лет в странах ОЭСР (2001 г.) и в России (2002 г.), %

|

Показатель |

Третичное образование, всего (уровни 5-6 МСКО) |

Уровень 5В МСКО |

Уровни 5А - 6 МСКО |

|

Россия |

54,0 |

33,5 |

20,6 |

|

Максимум ОЭСР |

41,6 (Канада) |

21,6 (Ирландия) |

28,3 (США) |

|

Медиана ОЭСР |

24,1 |

9,0 |

14,8 |

|

Минимум ОЭСР |

8,9 (Турция) |

0,6 (Словакия) |

6,6 (Португалия) |

Примечание. В соответствии с принятой в 1997 г. Международной стандартной классификацией образования (МСКО), к третичному образованию относятся программы 5-го и 6-го уровней, при этом 5-й уровень подразделяется на программы типа 5В и 5А. По формальным характеристикам, согласованным с ЮНЕСКО, в России обучение в аспирантуре и докторантуре соответствует 6-му уровню программ МСКО, обучение в высших учебных заведениях по программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров - уровню 5А, обучение в средних специальных учебных заведениях - программам уровня 5В.

Источник: На пути к обществу, основанному на знаниях: Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. 2004 // Общество и экономика. - 2004. - №11 - 12. - С. 83.

Тем не менее высокие количественные индикаторы третичного образования не реализуются пока в социальноэкономических показателях, характеризующих уровень развития экономики и жизни российского населения. Доля страны на мировом рынке наукоемкой продукции составляет около 0,3%10. Ежегодное обновление основных фондов научно-технического комплекса не превышает 2 - 3%, материально-техническая база научных организаций стремительно стареет. Это свидетельствует, наряду с другими факторами, о низком качестве образования. Так, формирование в некоторых областях (прежде всего в рамках специальности «Экономика и управление») практически нелимитиро-ванного предложения некачественных образовательных услуг и фактическая ликвидация альтернативных издержек образования для студентов из-за непомерного развития заочного обучения и снижения требований к студентам деформирует рынок образовательных услуг. В результате снижается качество третичного образования, степень его соответствия современным требованиям.

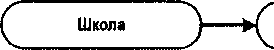

О необходимости решения данной проблемы и подготовки высококлассных специалистов говорит и В.В. Путин: «Надо продолжать готовить кадры для государственной службы. Нам крайне не хватает подготовленных людей, умеющих работать сообразно мировым стандартам в сфере государственных и публичных услуг»11. Таким образом, формирование нового потенциала квалифицированных управленческих кадров становится одним из решающих факторов преодоления кризиса в экономике России. Поэтому необходимо организовать «эффективную систему подготовки, переподготовки и последипломного обучения инновационных менеджеров как для государственных предприятий, так и для коммерческих структур и предпринимательского сектора экономики»12. В настоящее время эта модель «непрерывного образования» управленцев только начинает зарождаться. Рассмотрим, как могут быть сформированы соответствующие структуры подготовки инновационных менеджеров, на примере Вологодской области. Активизация инновационной деятельности в регионе требует комплексных усилий образовательных структур школьного, вузовского и послевузовского образования, научноисследовательских и инновационных организаций (рисунок).

Схема подготовки инновационных менеджеров

Научно-образовательный центр

RUN

Молодежный научно-инновационный центр

Инновационные менеджеры

Финансовые средства (гранты, фонды и др.)

Создание инновационных бизнесов по приоритетным направлениям развития области

Бизнес-инкубатор

Высокотехнологичная конкурентоспособная продукция

Одной из эффективных форм интеграции усилий высшей школы, научноисследовательских организаций и ком паний области являются такие структуры, как региональные научно-образовательные центры (НОЦ). Это подтвер- ждается и отечественной практикой: функционирование научно-образовательного центра Ж.И. Алферова в Санкт-Петербурге13, опыт Новосибирского научного центра14 и ряда других. В этой связи целесообразным представляется развитие в Вологодской области системы научно-образовательных центров 15, предусматривающее поэтапное формирование основных элементов образовательной цепочки, обеспечивающей преемственность образовательного процесса от низших форм к высшим. В качестве технологии организации НОЦ может рассматриваться технология, апробированная при создании на базе Вологодского НКЦ ЦЭМИ РАН Научно-образовательного центра по направлению «Экономика и информационные системы». Данную методологию целесообразно применять при формировании аналогичных интеграционных структур по ключевым отраслям экономики области (машиностроение, лесоперерабатывающий комплекс, строительство и т. п.).

Динамика численности школьников и студентов, обучающихся в НОЦ, организованном на базе В НКЦ ЦЭМИ РАН, представлена в таблице 2.

Таблица 2. Численность обучающихся в Научнообразовательном центре г. Вологды

|

Показатель |

Учебный год |

|||||

|

О СМ о о |

о |

О о |

UD О О О ом |

О "х ом |

СО ,___ о ом — |

|

|

Численность школьников |

34 |

94 |

160 |

210 |

230 |

245 |

|

Численность студентов |

44 |

97 |

184 |

285 |

390 |

460 |

13 Интеграция образования и науки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. abitura. com/man/edication_%20science.html.

14 Новосибирский научный центр [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. sbras.nsc.ru/consult/rus/novosibirsk.htm.

Цель создания НОЦ - обеспечение региональной экономики специалистами-профессионалами новой формации, способными к генерации знаний и идей и их быстрой трансформации в практическую плоскость.

Поддержка талантливых студентов и аспирантов в рамках НОЦ заключается в обеспечении условий для реализации их научного потенциала и закрепления в науке. Кроме того, функционирование НОЦ позволяет обеспечить хозяйственный комплекс Вологодской области высококвалифицированными активными специалистами, имеющими инновационно направленное мышление.

Подготовленные в НОЦ школьники поступают в вуз, по окончании которого лучшие из них приглашаются в аспирантуру, а затем в молодежный научно-инновационный центр (МНИЦ). Создание на территории региона МНИЦ - это еще одна форма организации подготовки инновационных менеджеров (в частности, путем оказания консалтинговых услуг). Данные центры, как и НОЦ, следует создавать по приоритетным для области направлениям науки. Целесообразность обозначенного подхода к формированию регионального молодежного научноинновационного центра подтверждается следующими доводами16.

Во-первых, ВНКЦ является научной организацией и может объективно представлять интересы власти, бизнеса, науки и образования. Это позволяет создать предпосылки для конструктивного диалога и формирования взаимовыгодного партнерства всех заинтересованных сторон.

Во-вторых, ВНКЦ активно сотрудничает с институтами РАН и другими организациями, непосредственно занимающимися разработкой современных технологий.

В-третьих, ВНКЦ с апреля 2005 г. является сертифицированным членом Российской сети трансфера (передачи) технологий (Russian Technology Transfer Network). Данная сеть предоставляет широкие возможности по поиску партнеров не только в России, но и за рубежом.

Подготовленные в МНИЦ высококвалифицированные кадры будут осуществлять реализацию инновационных проектов по приоритетным направлениям развития области. В рамках МНИЦ предполагается функционирование двух структурных подразделений: первое осуществляет поиск инновационных идей и проектов через Российскую сеть трансфера технологий и ее международные сегменты -Франко-Российскую и Британо-Российскую технологические сети, второе ищет финансовые средства, необходимые для реализации данной идеи или проекта (всевозможные гранты, конкурсы, средства фондов и частных инвесторов). Дальнейшее «превращение» инновационной идеи в продукцию целесообразно проводить в стенах Вологодского ГУ «Бизнес-инкубатор». Итогом этой цепочки станут «выращенные» малые инновационные предприятия, выпускающие конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию.

Таким образом, создается еще один инструмент подготовки кадров для сферы управления инновационной деятельностью в регионе. На последующих этапах работы, на наш взгляд, на базе МНИЦ имеется реальная возможность формирования групп специалистов, ориентированных на целенаправленный поиск и поддержание инновационных проектов в рамках обозначенных в стратегии Вологодской области «коридоров развития» и кластеров (лесного, машиностроительного, строительного и др.). Основные ориентиры работы научно-инновационного центра на период до 2010 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3. Целевые ориентиры работы молодежного научно-инновационного центра

|

Показатель |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

База данных клиентов |

250 - 500 |

500 - 750 |

750 -1000 |

|

Количество проведенных переговоров |

125 -250 |

250 - 350 |

350 - 500 |

|

Количество инициированных инновационных проектов |

5-7 |

7-10 |

15-20 |

|

Количество поддержанных малых предприятий |

60 |

120 |

180 |

Примечание: По данным статистики, в 2005 г. на территории области было зарегистрировано более 6 тыс. малых предприятий.

Приведенные в таблице значения соответствуют 1, 2 и з% от этого количества.

Опыт и технологии создания НОЦ и МНИЦ целесообразно использовать в качестве базовых при организации подобных структур по приоритетным для области направлениям деятельности (строительство, сельское хозяйство, энергетика, машиностроение, лесопереработка и др.).

Для динамичного развития регионального молодежного научно-инновационного центра необходима ин формационная и финансовая поддержка региональных органов власти и управления. Создание и развитие таких интеграционных структур, как НОЦ и МНИЦ, позволит выстроить крепкие связи в системе взаимоотношений «высшая школа - научно-исследовательские компании», а также сформировать эффективную систему подготовки высококлассных специалистов для управления инновационной деятельностью в регионе.