Формирование системы социально ориентированной экономики региона

Автор: Фролова О.Я.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлена методологическая дискуссия формирования направлений социальной политики. Дана оценка ряда направлений социального развития на региональном уровне. Предложены перспективные направления развития социальной сферы Красноярского края.

Социальная политика, человеческий капитал, роль аграрной сферы, кадровый потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/14083128

IDR: 14083128 | УДК: 332.025

Текст научной статьи Формирование системы социально ориентированной экономики региона

Реформирование экономики региона является составной частью общего процесса преобразований в экономической системе, прежде всего в направлении развития мер, обеспечивающих устойчивое социальноэкономическое развитие. Современная глобализация мировой экономики активизирует необходимость выработки новых организационных форм, упорядочивающих становление социально ориентированной экономики на основе производительных сил и производственных отношений. Отсутствие согласованного понимания в управлении социально-экономическим развитием территории региона не позволяет обеспечить оп- тимальные пропорции в развитии и получить синергетический эффект от реализации управленческих воздействий разных уровней власти. В конечном итоге, препятствует развитию направлений, обеспечивающих повышение качества жизни населения. Сохраняющееся состояние незавершенности реформирования обусловливает необходимость поиска более конструктивных подходов и методов, учитывающих отечественный и зарубежный опыт устойчивого стратегического развития региона. Противоречия развития можно устранить, по нашему мнению, описав уровни возникновения противоречий в системе, определив институциональные возможности со следующих позиций:

-

1. Элемент более сложной системы, включающий в себя вход и выход системы.

-

2. Целостное явление более сложной системы, включающей связь внешнего окружения с внешней средой и обратную связь.

-

3. Специфика социально-экономической системы региона предполагает установление характерного для нее потенциала функционирования и развития, то есть определения тех элементов системы, которые способны обеспечить ее жизнедеятельность и эволюцию развития.

Следует согласиться с принципиальным выводом, сделанным Г. Николсом и И. Пригожиным в отношении ресурсов существования и развития социально-экономических систем в условиях инновационного типа воспроизводства, которые считают, что они являются «основным источником, позволяющим обществу существовать длительное время, обновляться и находить самобытные пути развития» [1].

Продолжают оставаться дискуссионными вопросы о методологии и практике комплексного исследования роли аграрной сферы в социально-экономическом развитии региона. Исследование влияния аграрной сферы на социально-экономическое развитие муниципальных образований Красноярского края через описание организационных систем, на наш взгляд, представляет взаимодействие целостных систем. Такое взаимодействие имеет объективный характер и является реальным осмыслением взаимодействия элементов. Например, о влиянии аграрной сферы на социально-экономическое развитие региона можно судить по выполнению ею важнейших функций:

-

1. Жизнеобеспечение – производство необходимого объема и в определенные сроки продукции для удовлетворения потребности региона, обеспеченияего продовольствием.

-

2. Жизнеустройство – степень развития сельского уклада и уровня освоенности территориальноприродной среды обитания, обеспечение охраны и условий воспроизводства природного ландшафта и окружающей среды.

-

3. Жизнедеятельность - условия воспроизводства и качество жизни населения.

Характер взаимодействия аграрной сферы как системы с внешней средой описывается путем отношений «вход – процесс – выход». Указанную позицию можно подтвердить словами А.А. Никонова, который, характеризуя аграрную сферу, отмечал, что она, «…как и всякая другая система, состоит из отдельных частей, каждая из которых выполняет определенные функции, отличающиеся от общей функции всей системы. Все компоненты внутри системы находятся в определенных взаимоотношениях и взаимных связях, кроме того, система связана с другими системами, имея как «вход», так и «выход». Если у «входа» налицо такие природные факторы, как лучистая энергия солнца, почва, вода, минеральные вещества, а также технические и другие средства промышленного производства, то у «выхода» – продовольственные и другие растениеводческие и животноводческие продукты» [2]. Речь идет о скорректированном и согласованном отклике группы объектов на отражение цели их совместного взаимодействия – получение фокусированного полезного результата. Качество системы определяется наличием в ней элементов, обеспечивающих реализацию интересов на уровне общего, частного, единичного как в настоящем времени, так и в будущем, где движущей силой являются потребности, а основой удовлетворения интереса – материальное производство. Исходя из особенностей функционирования аграрной сферы и анализа трансформации социальноэкономического развития, можно определить, что аграрная сфера – это интегрируемая, локальная система общественного хозяйства, производящая продукцию на основе воспроизводства территориальной общности, природной среды и материально-технических ресурсов, входящих в АПК.

В течение IVIII–ХХ веков предпринимались попытки системного описания закономерностей развития социально-экономических систем. Анализ их трансформации позволил нам выделить свойства преобразований (эволюционный, революционный путь преобразований; стимулирование совокупного спроса; научно-технический прогресс; качественные изменения; структурная перестройка; устойчивость развития), движущие силы (противоречия между производительными силами и производственными отношения- ми; противоречие между способом производства и проводимой политикой (идеологией); конкуренция; дефицит ресурсов; стихийные бедствия; техногенные катастрофы), субъекты взаимодействия и основные законы, влияющие на многообразие взаимодействия в социально-экономической системе.

Однако разразившийся кризис еще в 60–70 годах прошлого века показал, что кейнсианские подходы ограничены историческим периодом. Применение монетарных рецептов оказалось несостоятельным при реформировании социально-экономических межсистемных трансформаций. Теоретические труды неоинституционалистов (Коуза Р., Норта Д., Бьюкенена Дж., Уильямсона О., Гэлбрейта Дж.К., Кларка Дж.М., Перру Ф. и др.) доказали, что индивидуализм в экономике сменился корпоративными формами, а свободная конкуренция – корпоративной стратегией. Собственность не является доминирующим фактором эффективности производства в современных условиях; государство выступает активным субъектом рыночных отношений, без которого рыночная экономика фактически функционировать не может.

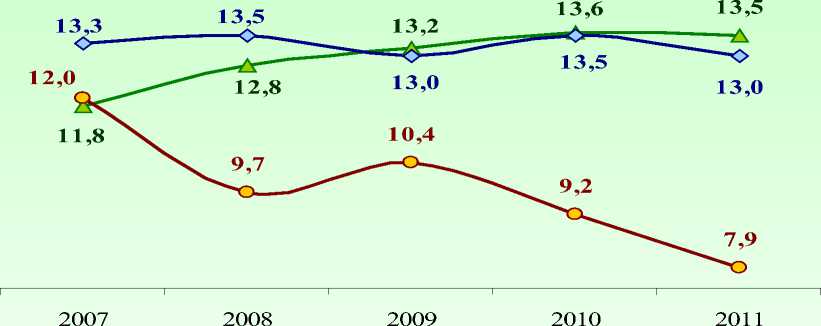

На сегодняшний день государственная макроэкономическая политика в России носит ориентиры стратегического характера и направлена на взаимодействие национальной экономики в рамках мирового хозяйства. Пока в России не удалось выработать в стратегическом аспекте социальную доктрину. В среднесрочной перспективе социальная политика строится на формировании уровня социальных гарантий со стороны государства, ориентированных на нормативы дохода и потребления, такие как среднедушевой доход на членов семьи, прожиточный минимум, уровень оплаты труда на членов семьи. Эти подходы обеспечивают гарантированный уровень социального развития на основе государственных, федеральных и региональных социальных программ. Оперативные результаты социально-экономического развития Красноярского края в среднесрочной перспективе можно оценить как позитивные. На протяжении 18 лет (1992–2010 гг.) численность постоянного населения Красноярского края ежегодно сокращалась. В 2010 году эта тенденция населения сменилась ростом и обозначился процесс стабилизации (рис. 1).

Рождаемость и смертность населения

—^s коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения коэффициент смертности, человек на 1000 населения коэффициент младенческой смертности, на 1000 родившихся

Рис. 1. Динамика рождаемости и смертности в Красноярском крае

Высокая активность миграционных процессов представляет следующую структуру: 11,1% – моложе трудоспособного населения, 77,3% – в трудоспособном возрасте и 11,6% – старше трудоспособного возраста. Среди мигрантов значительное большинство составляют люди трудоспособного возраста.

На фоне общемировых тенденций развитие человеческого капитала, оптимизация занятости населения в крае стала социальным ориентиром и средством эффективного использования человеческих ресурсов в регионе. Улучшению ситуации в сфере занятости способствовал комплекс мер, реализуемых в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Красноярского края на 2011–2013 го- ды». В 2011 году в рамках Программы содействия занятости государственные услуги получили 396,3 тыс. жителей края; по трудоустройству – 101,9 тыс. чел.; профессиональному обучению – 10,2 тыс. чел.; привлечены на общественные работы – 10,7 тыс. чел.; содействие самозанятости – 7,2 тыс. человек. Принята долгосрочная целевая программа «Снижение напряженности на рынке труда». В мероприятиях Программы дополнительных мер приняли участие 17,4 тыс. жителей Красноярского края и 1,9 тыс. работодателей.

Агентством труда и занятости населения Красноярского края организован мониторинг положения выпускников на рынке труда края по группам специальностей, проводится анализ их трудоустройства. В учреждениях профессионального образования организована работа по информированию выпускников об имеющихся возможностях трудоустройства, обучению навыкам эффективного поведения на рынке труда. В 2011 году в целях приобретения опыта работы прошли стажировку с последующим трудоустройством на постоянные рабочие места 1616 выпускников, в том числе 1246 человек в рамках Программы дополнительных мер, 370 человек – в рамках краевого Закона «О компенсации работодателям части затрат на оплату труда выпускников государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, проходивших стажировку». В результате проведения активных мер социально-экономической политики занятости:

-

- доля граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, выросла до 71,2 % от числа обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы;

-

- уровень трудоустройства безработных граждан увеличился до 43,8 % от численности безработных граждан;

-

- доля трудоустроенных инвалидов достигла 51,7 % от числа обратившихся инвалидов.

В целях повышения эффективности деятельности органов службы занятости населения в крае внедряются новые формы и технологии работы. Развиваются интерактивные формы проведения ярмарок вакансий и собеседований, в отчетном году проведено 28 краевых интерактивных ярмарок; 23 центра занятости населения используют в работе возможности мобильных центров занятости населения. В 2011 году отчетном году в мероприятиях этого центра приняли участие 7,1 тыс. граждан, в том числе проживающих в отдаленных территориях края. Внедряется проект в рамках информационного обмена между работодателями и органами службы занятости населения, обеспечивающий взаимодействие по внедрению сервисной системы «Электронный работодатель».

Методологической основой признания решающей роли человеческого капитала, его отдачи обусловлены успехи науки и техники еще советского периода развития. Западный опыт реализации «Плана Маршалла» обеспечил динамику прогресса индустриальных стран. Именно А. Маршалл выделил проблему рынка образовательных услуг в связи с инвестированием в человеческий капитал. Ему принадлежит утверждение, что «самый ценный капитал – это тот, который вложен в человеческие существа» [3]. Современная теория человеческого капитала решает вопрос о вкладе образования и квалификации в экономический рост и его влиянии на величину оплаты работника в русле неоклассического направления.

Теория человеческого капитала рассматривает образование и квалификацию как основу экономического роста и признает за их обладателями право на получение адекватных доходов. Позитивные изменения в экономике региона позволили создать положительную динамику реальных денежных доходов населения края по итогам отчетного года. Динамика производственных показателей в реальном секторе экономики способствовала росту заработной платы занятых работников края. По величине среднемесячной заработной платы среди субъектов Сибирского федерального округа край традиционно занимает первое место (рис. 2).

Рис. 2. Уровень номинальной заработной платы в Красноярском крае

Возникновение теории человеческого капитала в начале 60-х годов ХХ века на фоне научнотехнической революции и усиления значимости «человеческого фактора» было подготовлено предшествующим развитием экономики.

Разброс эффективности вложений в человеческий капитал велик, но управляем. В современных условиях формирования социально-экономического развития его, на наш взгляд, следует ориентировать в первую очередь на поиск методов измерения профессиональной ценности работника, которая постоянно меняется на рынке труда, подвергается физическому и моральному износу. Моральный износ человеческого капитала связан прежде всего с научно-техническим прогрессом и структурной безработицей.

Прогнозирование инноваций в национальной экономике позволяет не только предвидеть появление новых безработных, но и определить направления инвестиций, предназначенных на формирование, использование, развитие кадрового потенциала. Обязательным элементом воспроизводства человеческого капитала в наше время становится подготовка и переподготовка работников, в частности, руководителей и специалистов в течение всей их трудовой карьеры.