Формирование социальных элит у эстиевв конце римского времени и в эпоху великого переселения народов

Автор: Скворцов К.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены особенности процесса формирования элит в обществе эстиев с конца римского периода до эпохи Великого переселения народов с привлечением результатов новейших археологических исследований на территории Самбийского полуострова, а также материалов исследований соседних синхронных культур. Продемонстрировано, что процессы развития общества эстиев и их материальной культуры (на примере развития элит) происходили в общем русле событий, охвативших все территории Барбарикума в указанный период. Сформулирован ряд признаков, объединяющих погребения представителей верхушки общества эстиев: качественное и количественное изобилие предметов погребального инвентаря, а также наличие большого количества импортов, пышность погребального обряда, высокий символический статус предметов из погребений, расположение памятников с погребениями представителей элит на основных древних торговых магистралях от Самбии к устью Вислы. В качестве примера в статье приведено несколько недавно обнаруженных погребений, датированных от конца IV до первой половины VI в., принадлежность которых представителям социально значимых членов общества эстиев не вызывает сомнений.

Элиты эстиев, позднеримское время, эпоха великого переселения народов, янтарная торговля, богатые погребения, i звериный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/14328318

IDR: 14328318

Текст научной статьи Формирование социальных элит у эстиевв конце римского времени и в эпоху великого переселения народов

В данной статье речь пойдет об особенностях формирования и развития элит в обществе эстиев1 с римского времени и до эпохи Великого переселения народов. Большинство выводов и гипотез мы можем формулировать исходя исключительно из археологического материала, в частности опираясь на результаты новейших исследований, а также привлекая данные по соседним синхронным культурам. Процесс выделения элит в самбийско-натангийской культуре2 начинает фиксироваться по археологическим материалам еще в раннеримское время, но окончательно они формируются лишь к началу эпохи Великого переселения народов. При анализе структуры общества эстиев мы, к сожалению, вынуждены отталкиваться исключительно от результатов исследований погребальных памятников, так как данные исследований поселений интересующего нас периода на сегодняшний день отсутствуют или пока малоинформативны для данной темы.

Как это принято в современной науке, основными критериями, по которым определяется высокий социальный статус погребенного, являются количество, редкость, богатство и престижность предметов погребального инвентаря ( Hedeager , 1992a. P. 285 и сл.; Green , 2007. P. 3, 13). Данный способ выявления «элитных» погребений представляется вполне очевидным и логичным и базируется не столько на данных археологии, сколько на этнографических и культурологических наблюдениях. Они наглядно демонстрируют независимое от исторического периода и географического расположения стремление для социально значимых членов сообществ подчеркнуть свой высокий статус и после смерти. Пышность и богатство погребального обряда и инвентаря во все времена являлись наиболее очевидным способом сделать это.

Исследователи синхронных погребальных памятников соседних с самбий-ско-натангийской культур отмечают ряд важных особенностей, которые должны быть приняты во внимание при изучении социальной структуры у эстиев. Так, например, известный немецкий исследователь Ф. Бирбрауер в качестве устойчивого маркера для погребений представителей элит в вельбаркской культуре выделяет значительное количественное превосходство по сравнению с другими комплексами изделий из серебра и золота и римских импортов, а для черняховской культуры автор добавляет в качестве маркера и значительно больший размер могильной ямы (Bierbrauer, 1989. S. 47 и сл., S. 51, 52, S. 70–76). Финский археолог Я.-М. Куузела, наряду с «материальными» признаками (качественное и количественное богатство) погребения представителя верхушки социума в Фенноскандии в эпоху Великого переселения народов, отмечает и «статусные», т. е. особое символическое значение некоторых элементов погребального инвентаря (Kuusela, 2009. P. 45 и сл). Датская исследовательница Л. Хедеагер особое внимание обращает на погребения римского времени, выделяющиеся обилием (от 75 %) импортов, и подчеркивает первичность их символического значения по сравнению с материальной ценностью (Hedeager, 1992a. P. 286; 1992b. P. 169). Она называет римские импорты в погребениях на территори Дании «физическим проявлением языка силы, используемым представителями элит» (Hedeager, 1992a. P. 286). Британский археолог Т. Грин также отмечает богатство и наличие римских импортов как признак погребений представителей социальной верхушки в Западной Британии и Южной Скандинавии римского времени, однако он останавливается на «торговом» аспекте появления подобных предметов (Green, 2007). По мнению автора, лидеры локальных элит становились обладателями римских импортных предметов роскоши в ходе торговли и обмена, а затем они перераспределяли некоторые из этих товаров среди представителей других могущественных семей, но более низкого социального статуса (Green, 2007. P. 8).

Суммируя все сказанное выше, определим основные признаки, выделяемые для погребений представителей варварских элит:

– «материальный» – качественное и количественное богатство погребального инвентаря, в некоторых случаях и погребального обряда;

– «статусный» – высокий символический статус предметов погребального инвентаря;

– «торговый» – присутствие в погребении многочисленных предметов импорта как свидетельство вовлеченности погребенного в торговлю и перераспределение материальных благ.

Все эти признаки характерны и для погребений социально значимых членов общества эстиев. Действительно, на протяжении всего римского периода мы можем наблюдать массу сходств в характере погребального инвентаря в богатых захоронениях самбийско-натангийской культуры и соседних культур германского круга ( Lund Hansen , 1988. S. 158; Nowakowski , 2001. P. 26). Как уже было неоднократно отмечено, одним из важнейших факторов развития самбийско-натангийской культуры стала янтарная торговля ( Skvorzov , 2013a; 2013b).

На ранних этапах развития общества эстиев не наблюдается ярко выраженного разделения погребений по признаку богатства инвентаря, встречается мало им-портов, однако начиная с периода В2/С1 (т. е. 160/180-200 гг., по К. Годловскому)3 вместе с развитием янтарной торговли явно выделяются более богатые погребения. В составе их погребального инвентаря все чаще встречаются римские и германские импорты, начинают появляться и вещи класса «люкс» (Brinkmann, 1900. Abb. 1. S. 73–77; Bolin, 1926. S. 209; Gaerte, 1929. S. 211. Abb. 159, c, e, f, g; Nowakowski, 1996. S. 68–72). Вполне возможно, что на ранних этапах торговля янтарем носила традиционный «колониальный» характер и предметы импорта попадали к представителям формирующихся элит скорее в качестве даров, нежели в результате полноценных торговых отношений. Затем с периода В2/ С1 вместе с изменением отношения эстиев к янтарю, торговля которым стала очень прибыльным делом, а также с налаживанием связей с соседней вель-баркской культурой, наряду с классическими формами, представленными в более ранний период, в погребениях начинают появляться и вещи более высокого статуса. Примером подобного рода «статусных» находок могут служить кинжал – pugio из Альт-Илишкена (Alt Ilischken) – Дивное (Гвардейский р-н), фрагментированная посуда terra sigillata из погребения у Кляйн Флисс (Klein Fliess) – Изобильное (Полесский р-н), бронзовый римский умбон, найденный вместе с кладом из 32 римских медных монет из Шакумелена (Schackumehlen) (Озерский р-н), фрагменты серебряных римских ложек-ligulae из слоя могильника Алейка-3 (Зеленоградский р-н), римские колокольчики tintinnabulum, стеклянная и металлическая посуда, римские и германские импортные мечи и т. д., найденные во многих других местах (Brinkmann, 1900. S. 73–77. Abb. 1; Heydeck, 1900. S. 57–60; B olin, 1926. S. 209; Gaerte, 1929. S. 210–214. Abb. 159, c, e, f, g; 161–163; Raddatz, 1993. S. 141. Abb. 8; Nowakowski, 1996. S. 68–72. Taf. 92, 1; 99, 8; 102, 2; Skvortsov, 2009. P. 132, 133).

Далее, до конца периода С (т. е. до конца фазы C3, что соответствует 350/375 гг.), характер погребального инвентаря представителей верхушки общества эстиев улучшается количественно и качественно, но по содержанию особо не меняется. Все так же, наряду с классическими категориями импор-тов и местных артефактов, встречаются и вещи категории «люкс», как правило импортные и зачастую выполненные из драгоценных металлов ( Gaerte , 1929. S. 235. Abb. 179, d ; Nowakowski , 2000. S. 148. Abb. 1, d ; Cкворцов , 2001. С. 117, 119. Рис. 136; 138; Almgren , 1897. Taf. IX. Fig. 216, 217; Straume , 1988. S. 168).

Весьма важным является тот факт, что большинство «привилегированных» погребений тяготеет либо к местам традиционного сбора янтаря на Балтийском побережье, либо к водоразделам многочисленных рек, связанных с Вислинс-ким заливом и Преголей. Эти водные потоки являлись важными коммуникационными путями, связанными с участком торгового пути от Самбии к устью Вислы. В свете высказанной уже гипотезы о прямой связи между развитием самбийско-натангийской культуры и янтарной торговли данный факт получает вполне обоснованную интерпретацию: представители элит в обществе эстиев начали выделяться именно в процессе развития торговых отношений, как их активные участники. Несомненно, в ходе торговли стали формироваться и миграционные связи, что обусловило включение германского компонента в состав местных элит, контролировавших ход торговли и основные транспортные коммуникации, а также последующее перераспределение материальных благ внутри социума.

Судя по археологическим находкам, с наступлением эпохи Великого переселения народов янтарь продолжал оставаться востребованным товаром4, при этом у эстиев наряду с юго-западными связями продолжается и все более усиливается скандинавский вектор контактов. Стоит отметить, что археологические свидетельства римского времени о характере социальной структуры эстиев и, в частности, погребения представителей элит прослеживаются проще, чем в последующие эпохи. Во-первых, это связано с теми процессами, которые с закатом Римской империи постепенно охватили все территории Барбарикума и, следовательно, повлияли на характер археологического материала. А во-вторых, практически единственным источником информации о погребениях представителей элит эстиев в эпоху Великого переселения народов долгое время служили погребения № 1 и № 4 могильника Варникам (Warnikam) – Первомайское (Багратионовский р-н) (рис. 1 , 6 ), открытые Р. Клебсом ( Klebs , 1878; Tischler, Kemke , 1902. S. 41, 42). Практически все находки из погребений могильника Варникам исчезли в конце Второй мировой войны. Сохранившаяся информация, дошедшая до современных исследователей, представлена исключительно довоенными

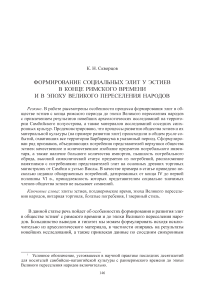

Рис. 1. Грунтовые могильники с погребениями элит эстиев эпохи Великого переселения народов

1 – Путилово; 2 – Логвино; 3 – Митино; 4 – Кляйнхайде; 5 – Шоссейное; 6 – Варникам публикациями и многократно тиражировалась, что повлекло за собой некоторую неизбежную путаницу (Klebs, 1878; Tischler, Kemke, 1902. S. 41–42. Taf. XIII; XV, 9, 10; Åberg, 1919. S. 104, 110. Abb. 149; 154; Gaerte, 1929. S. 290. Abb. 232, b; 240; 244; 245; Кулаков, 1990. C. 64, 100. Табл. VI, 8, 9; Nowakowski, 1996. S. 41, 42. Taf. 77; 79; Bitner-Wróblewska, 2001. P. 121–127; Nowakowski, 2007. S. 151, 152; Hilberg, 2009. S. 311–342).

Однако в течение последних лет автору данной публикации посчастливилось найти несколько погребальных комплексов, происходящих с исторических территорий Самбии и Натангии, датированных от конца IV до первой половины VI в., принадлежность которых представителям социально значимых членов общества эстиев не вызывает сомнений. Все эти находки значительно расширили наши знания о местных древностях, а также подтвердили ранее высказанные гипотезы об особенностях развития самбийско-натангийской культуры и позволили сделать ряд новых.

В первую очередь следует упомянуть погребение № 21 грунтового могильника Кляйнхайде (Klein Heide), г. Гурьевск (рис. 1, 4) (Скворцов, 1998). Данный комплекс представляет собой коллективное захоронение5, совершенное по обряду безурновой кремации и затем помещенное в деревянный ящик, который был перекрыт мощной каменной кладкой. Набор инвентаря позволяет датировать этот комплекс началом VI в. Внутри деревянного ящика находились предметы погребального инвентаря, в частности:

– пять однотипных биконических лепных сосудов, украшенных прорезным орнаментом в виде зигзага с четырьмя налепами по ребру;

– золотой тордированный браслет, представляющий практически полную аналогию находке из комплекса № 1 могильника Варникам;

– три ножа с остатками деревянных рукоятей;

– пять бронзовых фибул с крестовидным окончанием ножки типа II (о них см.: Скворцов , 2010a. С. 41, 42);

– два железных боевых ножа с деревянными рукоятями.

Данная могила выделяется необычными для местных древностей конструкцией и погребальным обрядом и в то же время находит множество аналогий в погребальных традициях на территории Южной Скандинавии, где они восходят к эпохе бронзы и существуют вплоть до эпохи викингов ( Stenberger , 1977. Abb. 150, 161). Вполне возможно, что зафиксированные инновации в погребальном обряде появляются вследствие внешнего импульса из Скандинавии6.

На грунтовом могильнике Штантау (Stantau) – Митино (Гурьевский р-н) (рис. 1, 3 ) было обнаружено частично разрушенное погребение № 335, по инвентарю датирующееся концом V – началом VI в. ( Скворцов , 2010a. С. 162–166; 2010b. С. 95, 96, 664–673; Skvorzov, Pesch , 2011. S. 219–438). Данный комплекс изначально представлял собой захоронение всадника и двух коней, где кони были помещены к западу от всадника. В составе собственно всаднического комплекса сохранились фрагментированный лепной керамический сосуд и фрагмент бронзовой пряжки. В составе уцелевшего парного конского захоронения были обнаружены многочисленные серебряные и бронзовые элементы конской сбруи, сответствующие анатомическому порядку скелета лошади ( Скворцов , 2010b. С. 95, 96, 664–673).

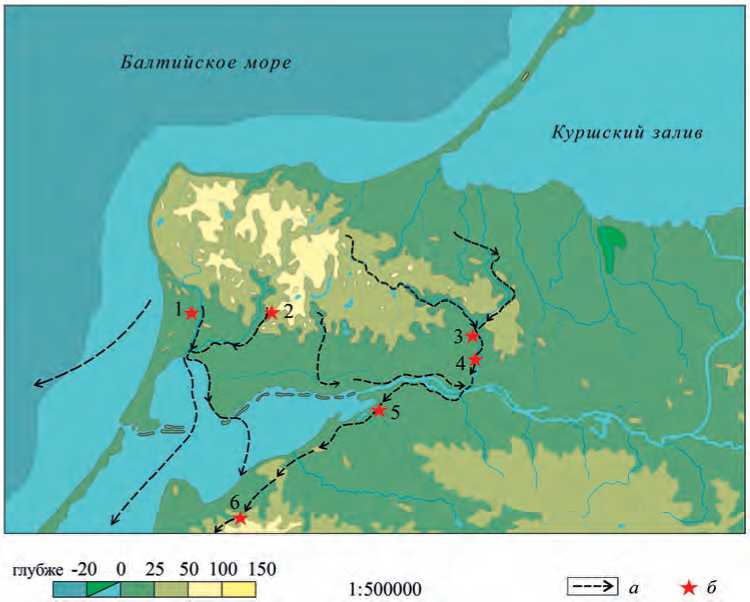

В контексте данной работы нас интересуют серебряные обкладки задней и передней луки седла с прессованным орнаментом, обнаруженные в северной части ямы и располагавшиеся на конском крупе в анатомическом порядке

Рис. 2. Часть серебряного фриза обкладки луки седла из погребения № 335 могильника Митино

(рис. 2). Уникальность этой находки заключается, во-первых, в том, что данные детали седел на сегодняшний день не имеют аналогий в балтском ареале в целом, во-вторых, в искусной технике их изготовления и оформления и, наконец, в том, что впервые в прикладном искусстве эстиев мы сталкиваемся с антропоморфными изображениями. Фигурки воинов, изображенные на обкладках, несмотря на небольшой размер, выполнены весьма качественно и с большой детализацией. Общая графическая концепция изображений на деталях седла близка иконографии северогерманских брактеатов эпохи Великого переселения народов, преимущественно производившихся в Южной Скандинавии, а также и в соседних регионах Северной Европы ( Pesch , 2007. S. 99–103; Skvorzov, Pesch , 2011. S. 219–438). Зооморфные и геометрические мотивы с обкладок находят частичные аналогии в декоративных элементах на предметах, выполненных в такой же технике, с территории Литвы и Скандинавии ( Schetelig , 1912. S. 111, 113. Fig. 253; Almgren, Nerman , 1923. Taf. 31. Fig. 456; Åberg , 1931. S. 54, 55. Abb. 145; Vaškevičiūtė , 1978. Pav. 4; Andrzejowski , 1991. S. 49, 50; Kazakevičius , 1993. P. 130–136; Šimėnas , 2006. P. 55. Pav. 24, 25). Исследования могильника Митино были продолжены в сезоне 2015 г., в их ходе было обнаружено еще несколько погребений, выделявшихся по своему богатству и погребальному обряду. Особо стоит отметить комплекс № 33/43 (рис. 3) ( Скворцов , 2016). Данный объект, первоначально перекрытый мощной каменной кладкой, представляет

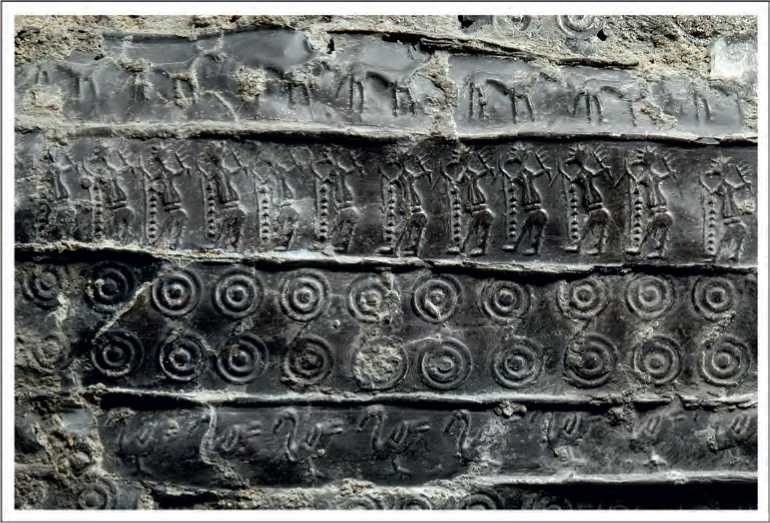

Рис. 3. Реконструкция погребения № 33/43 могильника Митино собой кремацию всадника и сопровождающее ее захоронение пары коней. По погребальному инвентарю предварительно датируется началом – первой половиной VI в. Безурновая кремация всадника (№ 43) была помещена в деревянный ящик, а непосредственно останки человека, представленные скоплением кальцинированных костей7, скорее всего, изначально были помещены в органический футляр из коры или дерева. Инвентарь данного погребения был представлен парой разновеликих биконических керамических сосудов, парой железных наконечников копий. На скоплении кальцинированных костей располагались серебряные предметы: шейная гривна, браслет варианта 2.2, арбалетовидная фибула с крестовидным окончанием ножки типа II (типология по: Скворцов, 2010a. С. 41, 42, 44–47), а также железный кинжал с остатками ножен, портупеи с бронзовыми деталями и другие вещи.

Захоронение коней (№ 33) традиционно располагалось к западу от погребения всадника № 43. Кроме останков пары коней, в данном захоронении были найдены три комплекта конских оголовий, в том числе с накладками, бронзовыми пряжками, кольчатыми удилами и подпружными пряжками, изготовленными из железа. Одно из этих оголовий было украшено прямоугольными серебряными накладками и имело удила с кольцами, изготовленными из бронзы.

В 2012 г. на могильнике Шоссейный (Гурьевский р-н) (рис. 1, 5) было обнаружено частично поврежденное погребение всадника, совершенное по обряду кремации, произведенному на стороне, с последующим помещением в могилу останков в деревянном ящике. Данный комплекс сопровождался захоронением нескольких коней8, кроме которых в могиле вместе с всадником были обнаружены останки другого человека, возможно слуги («спутника», который должен был сопровождать своего хозяина в загробный мир). Погребальный инвентарь, обнаруженный в данном комплексе, уникален по своему богатству и разнообразию; в частности, к нему относились:

– серебряная позолоченная пальчатая фибула типа Purda ( Kowalski , 1991; 2000);

– две бронзовые пряжки с обоймицами;

– два бронзовых пинцета;

– два железных наконечника копья, полностью аналогичных копьям с могильника Варникам (см. выше). Наконечники такого типа широко известны в V–VI вв. в регионе Балтийского моря как в ареале балтов, так и в местах болотных жертвоприношений в Дании ( Hilberg , 2009. S. 328);

– две янтарные бусины;

– фрагменты нескольких керамических сосудов;

– фрагмент железного ножа.

К элементам конского снаряжения относились:

– многочисленные железные кольчатые удила;

– многочисленные серебряные заклепки;

– разнообразные бронзовые пряжки от упряжи и подпруги.

Снаряжение одного из помещенных в могилу коней отличалось особым богатством (рис. 4):

– железные удила с деталями из позолоченной бронзы и серебра типа I (типология по: Oexle , 1992);

– многочисленные серебряные заклепки;

– две налобные бронзовые золоченые подвески, выполненные в I германском зверином стиле9;

– четыре бронзовых золоченых четверика, выполненных в I германском зверином стиле;

– разнообразные накладки седла из прессованных фигурных серебряных пластин, выполненных в I германском зверином стиле. Весьма интересен тот факт, что часть из этих пластин была сделана тем же мастером и теми же инструментами (штемпелем), что и прессованные пластины из погребений № 1 и № 4 могильника Варникам, что и не удивительно, так как могильник Шоссейный находится всего лишь в 21 км восточнее Варникама на одном отрезке сухопутных коммуникаций от Самбийского полуострова к устью Вислы.

По погребальному инвентарю комплекс могильника Шоссейный датируется аналогично вышеописанным – рубежом V/VI – первой половиной VI в., однако

Рис. 4. Конский гарнитур из погребения № 36 могильника Шоссейный сочетание элементов, характерных для позднего стиля Нидам и ранних образцов I германского звериного стиля, может свидетельствовать и в пользу более ранней датировки – конец V в.

В 2013 г. на могильнике, расположенном у бывшего поселка Кляйн Меде-нау ( Kl. Medenau ) - Логвино (Зеленоградский р-н) (рис. 1, 2 ), было обнаружено сильно поврежденное конское захоронение10. В составе сохранившейся части погребения были обнаружены следующие элементы конского оголовья:

– фрагменты железных удил с поводками, изготовленными в виде головок драконов, выполненными в технике чернения ( niello ) с горячим золочением. Подобное оформление обоймиц удил в виде головок драконов представлено и на могильнике Варникам в погребении № 1, однако, насколько мы можем судить по сохранившимся иллюстрациям, наши находки выполнены в более искусной манере;

– три серебряных четверика, выполненных также в I германском зверином стиле в технике niello с горячим золочением и вставками из альмандина (рис. 5, 1 );

Рис. 5. Элементы конского гарнитура из погребения № 1 с могильника Логвино

1 – один из серебряных четвериков с вставкой из альмандина с использованием горячего золочения и черни; 2 – серебряная налобная подвеска с использованием горячего золочения и черни

– серебряная налобная подвеска, выполненная в I германском зверином стиле (северный вариант), с техникой niello и с использованием горячего золочения (рис. 5, 2 );

– бронзовая пряжка с обоймицей, украшенной серебряной пластиной.

Исходя из стиля и состава данного набора находок, совершенно очевидной является датировка комплекса концом V – самым началом VI в. Судя по стилистике всех элементов конского убора, он создавался как единый ансамбль. Практически все предметы, обнаруженные в данном комплексе, выполнены в I германском зверином стиле (северный вариант), что предполагает непосредственную связь их происхождения с территорией Скандинавии. Подобные находки, очевидно, являются импортами в балтском ареале ( Salin , 1904. S. 222, 223; Haseloff , 1981. S. 180–196; Hilberg , 2009. S. 331).

На этом же могильнике несколько ранее было обнаружено разрушенное женское погребение позднеримского времени, содержащее изделия из золота и серебра, которое мы также отнесли к захоронениям представителей привилегированных членов общества конца римской эпохи – раннего этапа Великого переселения народов.

В ходе разведок на территории Самбийского полуострова в 2013 г. местный житель передал экспедиции предметы, обнаруженные им во время распашки поля у п. Путилово (Скворцов, 2014. С. 39, 40). Судя по полученной информации, данные находки происходили из разрушенной плугом безурновой кремации грунтового могильника Гаутен (Gauten) - Путилово-111 (Зеленоградский р-н) (рис. 1, 1), известного еще с XIX в. В состав погребального инвентаря данного погребения входили:

– два железных втульчатых топора;

– проушной железный топор типа «Leśnica», отнесенного Г. Киферлингом к группе 2, форма которого характерна для региона верховьев Вислы и Одера в фазы C2–D1 (т. е. 250/260 – 300/320 гг., 360/370 – 400/410 гг.) ( Kieferling , 1994. S. 339, 341. Abb. 5);

– наконечник втульчатого железного копья;

– железный умбон щита;

– железный нож;

– четыре серебряные ведерковидные подвески;

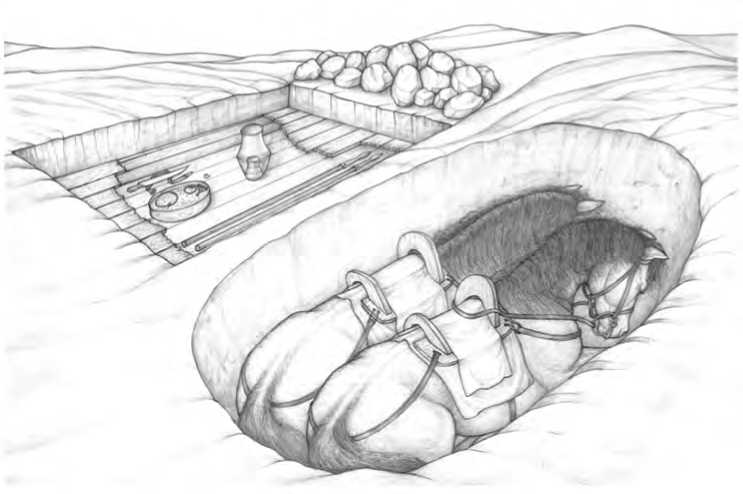

– оковка рога для питья, изготовленная из серебра с позолоченной центральной частью, украшенной в прессованной технике с альмандиновыми вставками (рис. 6);

– фрагментированные прессованные серебряные накладки на рог.

По инвентарю данное воинское погребение можно датировать первой половиной V в.

В 2015 г. на грунтовом могильнике Путилово были проведены стационарные работы, которые подтвердили особую роль населения, оставившего данный некрополь в римское время и в эпоху переселения народов. Среди находок этого сезона особо стоит отметить серебряные римские монеты и их варварские подражания, фрагментированные изделия, выполненные в технике зерни, а также разнообразные фрагменты изделий из благородных металлов, характерныx для синхронных памятников культур германского круга, которые были обнаружены в слое распашки данного могильника.

Итак, несмотря на то что практически все упомянутые выше комплексы были либо разрушены, либо частично повреждены, мы все же можем выделить для них ряд объединяющих черт. Все они, как уже было указано, очевидно, принадлежали представителям верхушки общества эстиев. При этом основные признаки погребений представителей элит, упомянутые в самом начале данной статьи, явно прослеживаются и на примере этих новых находок:

– «Материальный» признак. Обнаруженные погребения по характеру своего инвентаря имеют бесспорные связи с кругом германских древностей и значительно отличаются от других погребений из тех же могильников по количеству, качеству и происхождению погребального инвентаря. То же касается и особенностей погребального обряда, как находящего аналогии в германской среде (напр., Кляйнхайде, погр. 21), так и отличающегося особой пышностью,

Рис. 6. Реконструкция рога для питья с оковкой. Могильник Путилово с помещением в захоронение нескольких коней или останков «спутников» (слуг? рабов?), как это прослежено на могильнике Шоссейный.

– «Статусный» признак. Значительная часть находок из этих погребений имеет высокое символическое значение, они являются уникальными произведениями древних мастеров, закладывавших в некоторые из своих изделий, наряду с искусной техникой исполнения, и важное мировоззренческое содержание, которое нам еще только предстоит расшифровать.

– «Торговый» признак. Все комплексы были обнаружены на могильниках, которые, продолжая тенденции римского времени, приурочены либо к местам добычи янтаря, либо располагаются на основном отрезке торгового пути от Сам-бии к устью Вислы. Что характерно, все погребения находятся на «родовых» (?) могильниках, рядом с захоронениями, принадлежавшими представителям совершенно различных социальных уровней.

Еще одним важным наблюдением, которое вплетает историю эстиев в об-щеевропейскиий контекст, является тот факт, что к середине VI в. начинает прослеживаться резкое оскудение погребального инвентаря и его унификация по сравнению с богатыми погребениями конца V – начала VI в. Уменьшается количество погребений с оружием – в это время они составляют не более 10 % общей массы. Основная часть металлического погребального инвентаря, в том числе и изделия из драгоценных металлов, становится вотивной. Погребения с оружием вместе с деревянными камерами в этот период становятся неотъемлемым признаком погребений элит.

Мы, вслед за другими исследователями, склонны связывать обеднение в местной культуре с последствиями так называемой катастрофы 536 г., которые охватили всю Фенноскандию во второй половине VI в. Речь идет о большой климатической катастрофе, которая была описана современниками как тяжелый период, когда померкнувшее на небосводе солнце оставалось бледным, как луна, весь день, что повлекло за собой холод, мор, войны и невзгоды (подробнее: Axboe, 2001. P. 29–31). Показательно, что данные из исторических источников согласуются с новейшими исследованиями в области дендрохронологии и гляциологии, подтверждающими, что в Фенноскандии в 536 г. было второе самое холодное лето за последние 1500 лет, и низкие температуры продержались до 550 г., и что слой льда из Гренландии и Антарктики, датированный 533–534 ± 2 г. н. э., содержит сульфатные отложения, свидетельствующие об извержении вулкана (Baillie, 1995. P. 91–108; Larsen et al., 2008).

Вне зависимости от того, насколько большое значение мы можем придавать катастрофе 536 г., несомненным остается тот факт, что самбийско-натангийская культура, исторически связанная своим развитием с культурами германского круга, не могла не попасть под влияние общеевропейских событий эпохи Великого переселения народов. Хотя местная культура продолжает развиваться, однако ей не удается избежать общей унификации и обнищания, соответственно, и местная знать становится значительно беднее, чем в начале этого исторического периода, эти тенденции отмечаются вплоть до «позднеязыческого»12 времени.

Список литературы Формирование социальных элит у эстиевв конце римского времени и в эпоху великого переселения народов

- Кулаков В. И., 1990. Древности пруссов VI-XIII вв. М.: Наука. 167 с. (САИ; вып. Г 1-9.)

- Скворцов К. Н., 1998. отчет о раскопках, проведенных натангийским отрядом БАЭ ИА РАН в 1997 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 21297.

- Скворцов К. Н., 2001. Отчет Натангийского отряда БАЭ ИА РАН по охранным раскопкам грунтового могильника Лаут -Большое Исаково в Гурьевском районе Калининградской области//Архив ИА РАН. Р-1. № 24733.

- Скворцов К. Н., 2010а. Могильник Митино V-XIX вв. (Калининградская область). Ч. 1. М.: ИА РАН. C. 302. (Материалы охранных археологических исследований; т. 15.)

- Скворцов К. Н., 20106. Могильник Митино V-XIX вв. (Калининградская область). Ч. 2. М.: ИА РАН. C. 806. (Материалы охранных археологических исследований; т. 15.)

- Скворцов К. Н., 2014. Отчет о разведках в Зеленоградском, Гурьевском и Багратионовском районах Калининградской области в 2012-2013 годах//Архив ИА РАН. Р-1.

- Скворцов К. Н., 2016. Отчет об охранных археологических раскопках на грунтовом могильнике Митино-1 в Гурьевском городском округе Калининградской области в 2015 году//Архив ИА РАН. Р-1.

- Aberg N., 1919. Ostpreussen in der Völkerwanderungszeit. Uppsala: A.-B. Akadēmiska Bokhandeln; Leipzig: O. Harrassowitz. 175 S.

- Aberg N., 1931. Nordische Ornamentik in vorgeschichtlicher Zeit. Leipzig: Kabitzsch. 118 S. (Mannus Bibliothek; Nr. 47.)

- Almgren O, 1897. Studien über Nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Stockholm: Habelt. 243 S.

- Almgren O., Nerman B., 1923. Die ältere Eisenzeit Gotlands. Stockholm: Ivar Haeggström. 152 S.

- Andrzejowski J., 1991. Okucia rogów do picia z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Europe Šrodokowej i Północnej. (Próba klasyfikacj i i analizy chronologiczno-terytorialnej)//Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne. T. VI. P. 7-120.

- Axboe M., 2001. Amulet pendants and a darkened sun//Roman Gold and the Development of the Early Germanic Kingdoms. Konferenser 51/Ed. B. Magnus. Stockholm: Elanders Gotab. P. 119-137.

- Baillie M. G. L., 1995. A Slice through Time. Dendrochronology and precision dating. London: Psychology Press. 176 p.

- Bierbrauer V, 1989. Ostgermanische Oberschichtgräber der römischen Kaiserzeit des frühen Mittelalters//Peregrinatio Gothica: II. Konferenz «Peregrinatio Gothica» in Białe Błota, September 1986/Red. J. Kmieciyński. Łódź: Uniwersytet Łódzki. S. 39-106. (Archaeologia Baltica; 8.)

- Bitner-Wróblewska A., 2001. From Samland to Rogaland: East-West Connections in the Baltic Basin during the Early Migration Period. Warszawa: Drukarna Janusz Bieszczad. P. 257.

- Bolin S., 1926. Die Funde römischer und byzantinischer Münzen in Ostpreußen//Prussia. 26 (1922/23-1925). S. 203-240.

- Brinkmann A., 1900. Funde von Terra sigillata in Ostpreussen//Prussia. 21 (1896-1900). S. 73-77.

- Gaerte W., 1929. Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg: Graäfe und Unzer. 406 S.

- Ghenne-Dubois M.-J., 1991. Lez inhumations de chevaux et les trouvailles de Saint-Brice//Les fouilles du quartier Saint-Brice à Turnai. 2. L'environnement funéraire de la sépulture de Childéric/Dir. R. Brulet. Louvnain-la-Neuve: Université catholique de Louvian. P. 49-57.

- Godlowski K, 1970. The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellonśkiego. 125 p.

- Green T., 2007. Trade Gift-giving and «Romanitas». A Comparison of the Use of Roman Imports in Western Britain and Southern Scandinavia//The Heroic Age. 10/Eds.: C. Chazelle, D. Forsman. Newfoundland: Memorial University of Newfoundland. P. 1-17.

- Grunau S., 1876. Preussische Chronik. Bd. I, T. II. Leipzig: Duncker & Humblot. 755 S.

- Haseloff G., 1981. Die germanische Tierornamentik der Völkerwanderungszeit. Studien zu Salin's Stil I. Berlin; New York: Walter de Gruyter. S. 779. (Vorgeschichtliche Forschungen; Bd. 17.)

- Hedeager L., 1992a. Kingdoms, ethnicity and material culture: Denmark in a European perspective//The Age of Sutton Hoo: The seventh century in northwestern Europe/Ed. M. O. H. Carver. Woodbridge: Boydell Press. P. 279-300.

- Hedeager L., 1992b. Iron-age societies: From tribe to state in northern Europe, 500 BC to AD 700. Oxford: Blackwell. 274 p.

- Heydeck J., 1900. Eine Kultur-und Gräberstelle in Försterei Kl. Fliess, Kreis Labiau//Prussia. 21 (1896-1900). S. 57-60.

- Hilberg V., 2009. Masurische Bügelfibeln. Studien zu den Fernbeiziehungen der völkerwanderungszeitlichen Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren. Daumen und Kellaren-Tumiany i Kielary. Bd. 2. Neumünster: Wachholtz Verlag. 615 S. (Schriften des Archaologischen Landesmuseums; Bd. 9.)

- Kazakevičius V., 1993. Plinkagailio Kapinynas. Vilnius: Vilnius Mokslo ir Enciklopedijų Leidykla. 220 p. (Lietuvos Archeologija; 10.)

- KazanskiM., Périn P., 2005. La tombe de Childmic: un tumulus oriental?//Travaux et MÂmoires. 15: Mélanges Jean-Pierre Sodini. Paris: Association des amis du Centre d'histoire et civilisation de Byzance. P. 287-298.

- Kieferling G., 1994. Bemerkungen zu Äxten der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum//Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten: Akten des 2. Internationalen Kolloquiums in Marburg a. d. Lahn, 20.-24. Februar 1994/Ed. C. von Carnap-Bornheim. Lublin; Marburg: Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-UniversitAt Marburg. S. 335-356. (Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg; Sonderband 8.)

- Klebs R., 1878. Über einen Goldfund in Natangen//Schriften der Physikalisch-Ökonomischer Gesellschaft zu Königsberg. Bd. XIX. Königsberg: Commission bei Gräfe und Unzer. S. 4-5.

- Kowalski J., 1991. Z badań nad chronologią okresu wędrówek ludów na ziemiach zachodniobaityjskich (faza E)//Archeologia Bałtyjska: Materiały z konferencji, Olsztyn, 24-25 kwietnie 1988 roku/Ed. H. Judzińska. Olsztyn. P. 67-85.

- Kowalski J., 2000. Chronologia grupy elbląskiej i olsztyńskiej kręgu zachodniobałtyjskiego (V-VII w.)//Barbaricum. T. 6. P. 203-248.

- Kuusela J-M., 2009. Masters of the Burial Grounds -Elites, Power and Ritual during the Middle Iron Age in Vähäkyrö//Fennoscandia Archaeologica. XXVI. P. 39-53.

- Larsen L. B., Vinther B. M., Briffa K. R., Melvin T. M., Clausen H. B., Jones P. D., Siggaard-Andersen M.-L., Hammer C. U., Eronen M., Grudd H., Gunnarson B. E., Hantemirov R. M., Naurzbaev M. M., Nicolussi K., 2008. New ice core evidence for a volcanic cause of the A.D. 536 dust veil//Geophysical Research Letters. 35. P. 1-5.

- Lund Hansen U., 1988. Handelszentren der mmischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit in Dänemark//Trade and Exchange in Prehistory: Studies in Honour of Berta Stjernquist/Eds.: B. Hârdh, L. Larsson, D. Olausson, R. Petré. Lund: Lunds Universitets Historiska Museum. S. 155-167. (Acta Archaeologica Lundensia; Series in 8, № 16.)

- Nowakowski W., 1996. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg; Warszawa: Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-Universität Marburg. 169 S. (Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg; Sonderband 10.)

- Nowakowski W., 2000. Ein römischer Silberbecher (?) aus dem Samland//Sbornik Narodniho Muzea v Praze. LIV S. 143-150.

- Nowakowski W., 2001. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Bd 1: Masuren. Warszawa: Institut für Archäologie der Warschauer Universität. 135 S.

- Nowakowski W., 2007. East Prussia as a bridge between Eastern and Westen Europe: finds of the 5th to 8th centuries//The Merovingian Period-Europe without Borders. Archeology and history of the 5th to 8th centuries. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin. S. 145-155.

- Oexle J., 1992. Studien zu merowingerzeitlichem Pferdegeschirr am Beispiel der Trensen. Mainz: Verlag Philip von Zabern. 307 S. (Denkmäler der Volkerwanderungszeit. Serie A; Bd. 16.)

- Öhman I., 1983. The Merovingian dogs from the boat-graves a Vendel//Vendel Period Studies/Eds.: J. P. Lamm, H.-Â. Nordström. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. P. 167-182. (The Museum of National Antiquities, Stockholm; Studies 2.)

- Périn P., KazanskiM., 2005. La tombe de Childéric, le Danube et la Méditerranée//Villes et campagnes en Neustrie/Dir. L. Verslype. Montagnac: Editions Monique Mergoil. P. 29-38. (Europe médiévale; 8.)

- Pesch A., 2007. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit -Thema und Variation. Berlin; New York: Walter de Gruyter. 600 S. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde; Bd. 36.)

- Raddatz K., 1993. Der Wolka-See, ein Opferplatz der Römischen Kaiserzeit in Ostpreußen.//Offa Berichte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. 49/50 (1992/93). S. 127-187.

- Salin B., 1904. Die Altgermanische Tierornamentik. Stockholm: K. L. Beckmans Buchdruckerei. 372 S.

- Schetelig H., 1912. Vestlandske graver fra jernalderen. Bergen: A/S John Griegs Boktrykkeri. 238 S. (Bergens museums skrifter. Ny Række, Bd. II, no. 1.)

- Šimėnas V., 2006. Etnokultūrinai Procesai Vakarų Lietuvoje pirmojo mūsų eros tūkstantmečio viduryje. Vilnius: Vilnius Universiteto Leidykla. 125 p.

- Skvortsov K., 2009. Burials of riders and horses dated to the Roman iron age and Great migration period in Aleika-3 (former Jaugehnen) cemetery on the Sambian peninsula//Archaeologia Baltica. T. 11. P. 130-148.

- Skvorzov K. N., 2013a. The Formation of a sambian-natangian Culture Patrimonial Elite in the Roman Period in the Context of the Amber Trade//Archaelogia Baltica. T. 18, № 2. P. 167-191.

- Skvorzov K. N., 2013b. «The amber coast masters» some observations on rich burials in the sambian-natangian culture ca. ad. 500//Inter Ambo Maria: Northen Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea/Eds.: I. Khrapunov, F.-A. Stylegar. Kristiansand; Simferopol: Dolya. P. 352-364.

- Skvorzov K. N., Pesch A., 2011. Krieger, Dicke Vögel und gehörnte Pferde? Ein Sattelbeschlag aus Mitino (obl. Kaliningrad)//Archäologisches Korrespondenzblatt. Jhrg. 41, Heft 3. S. 419-438.

- Stenberger M., 1977. Vorgeschichte Schwedens. Berlin: Druckerei «Gottfried Wilhelm Leibniz». 545 S.

- Straume E., 1988. The Grave from Nordre R0r, Rygge, 0stfold. The Burial of a Danish Woman from the 3rd Century A.D.//Trade and Exchange in Prehistory: Studies in Honour of Berta Stjernquist/Eds.: B. Hârdh, L. Larsson, D. Olausson, R. Petré. Lund: Lunds Universitets Historiska Museum. P. 167-176. (Acta Archaeologica Lundensia; Series in 8, № 16.)

- Tischler O., Kemke H., 1902. Ostpreussische Altertümer aus der Zeit der grossen Gmberfelder nach Cristi Geburt. Königsberg: In Kommission bei Wilh. Koch. 86 S.

- Vaškevičiūtė I., 1978. Gyvuliniai motyvai VI-VII a. Žiemgalių papuošalų ornamentuose//Jaunųjų istorikų darbai. Kn. 2. Vilnius: Lietuvos TSR Mokslų akademija, Istorijos institutas. P. 24-30.