Формирование структуры дубовых насаждений естественного и искусственного происхождения

Автор: Стороженко В.Г., Чеботарва В.В., Чеботарв П.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена вертикальная структура дубовых древостоев естественного и искусственного происхождения в зависимости от количества проведенных рубок ухода. Определена степень ослабления основных лесообразующих пород в ярусах древостоев. Установлена приоритетность пород в формировании вертикальной структуры древесного полога дубовых древостоев различного происхождения и степени их участия в данном процессе для условий лесостепи.

Дубовый древостой, древесный полог, диаметр дерева, состояние деревьев, естественные и искусственные древостои, рубки ухода

Короткий адрес: https://sciup.org/143169922

IDR: 143169922 | УДК: 630.182.21 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.2.04

Текст научной статьи Формирование структуры дубовых насаждений естественного и искусственного происхождения

Для ссылок:

Стороженко, В. Г. Формирование структуры дубовых насаждений естественного и искусственного происхождения [Электронный ресурс] / В. Г. Стороженко, В. В. Чеботарёва, П. А. Чеботарёв // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2019. – № 2. – С. 46–54. URL:

Введение. Проблема смены породного состава лесных сообществ в лесостепной зоне становится все более актуальной по мере увеличения площадей рубок спелых древостоев с различным участием дуба в структуре коренных дубовых лесов. Породный состав современных естественных древостоев лесостепной зоны приближается к составу древостоев зоны лиственных лесов [1] с преобладанием ясеня обыкновенного, клёна остролистного, липы мелколистной, во многих случаях осины и березы, а дуб все чаще занимает второстепенные позиции как по числу деревьев, так и по участию в ярусах древостоев. В условиях естественного произрастания на площадях сплошных рубок возобновление дуба заглушается порослью быстрорастущих пород. Под пологом естественно и искусственно сформированных древостоев, в условиях сплошного затенения древесного полога и почти всегда присутствующего плотного яруса подроста лиственных пород, густого подлеска из рябины, лещины и живого напочвенного покрова из широколиственных трав, всходы светолюбивого дуба не могут составить им конкуренцию и погибают в первые годы жизни.

В зоне лесостепи дуб как коренная эдифика-торная порода постепенно уступает место сопутствующим породам: клену остролистному, ясеню обыкновенному, липе мелколистной, вязу гладкому [2–4]. В настоящее время сопутствующие породы выходят в ранг эдификаторных пород, формирующих массивы зональных лесов. Воспроизводство дубовых древостоев можно осуществлять только искусственным путем при тщательном соблюдении всех правил посева или посадки дуба и выполнении полного комплекса рубок ухода за культурами. Однако даже в созданных в разные годы культурах дуба примесь сопутствующих пород бывает значительной. Дуб в таких смешанных древостоях имеет низкие показатели санитарного состояния [3, 4]. Участие деревьев дуба в формировании первого яруса древостоев естественного и искусственного происхождения во многом определяется их конкурентоспособностью.

Данные о росте деревьев коренных пород в дубовых древостоях разного происхождения с учетом их состояния имеют большое значение для понимания особенностей совместного роста конкурирующих пород в сомкнутом древостое в условиях лесостепи и планирования лесохозяйственных мероприятий в процессе формирования структуры древостоев.

Объекты и методика. Исследования проводили в Теллермановском опытном лесничестве Института лесоведения РАН в Воронежской обл. Объекты исследования представлены:

-

V лесными культурами с применением полного комплекса рубок ухода – кв. 5 и 6;

-

V культурами, выращенными с применением неполного комплекса традиционных рубок ухода [5], – кв.7, 17 и 18;

V нагорными дубравами снытьевых типов леса естественного происхождения с первым ярусом из перестойного дуба 230 лет и более с некоторым участием ясеня обыкновенного, клена остролистного, липы мелколистной и вторым и третьим ярусами из тех же пород с участием в третьем ярусе клена полевого, вяза гладкого, но без участия дуба и с густыми подлеском из лещины, рябины, бересклета бородавчатого, живым напочвенным покровом из широколиственных трав – кв. 15 и 37.

На постоянных пробных площадях (ПП) деревья нумеровали, измеряли диаметры, определяли состояние крон [3] с учётом развития вторичных крон по разработанной нами ранее методике [4]. По данным лесоустройства устанавливали состав древостоев, запас древесины, а по результатам перечетов – число деревьев [6]. Из материалов прошлых лесоустройств [7–9] и др. отбирали сведения о проведённых рубках ухода, способах посадки культур и т.д. По данным перечетов на ПП деревья группировали по ярусам и ступеням толщины ствола. По всем породам для каждого яруса и деревьев каждой группы диаметров вычисляли среднюю категорию состояния деревьев. Разделение древостоев на ярусы проводили по Лесоустроительной инструкции 2018 г. [10]. Это дало возможность определить вертикальную структуру древостоев. В свою очередь, полученные данные позволили установить степень ослабления деревьев по ярусам древостоев и, таким образом, определить приоритетность пород в процессе роста дубовых древостоев разного происхождения и степень влияния лесохозяйственных мероприятий на формирование вертикальной структуры насаждений в условиях лесостепи.

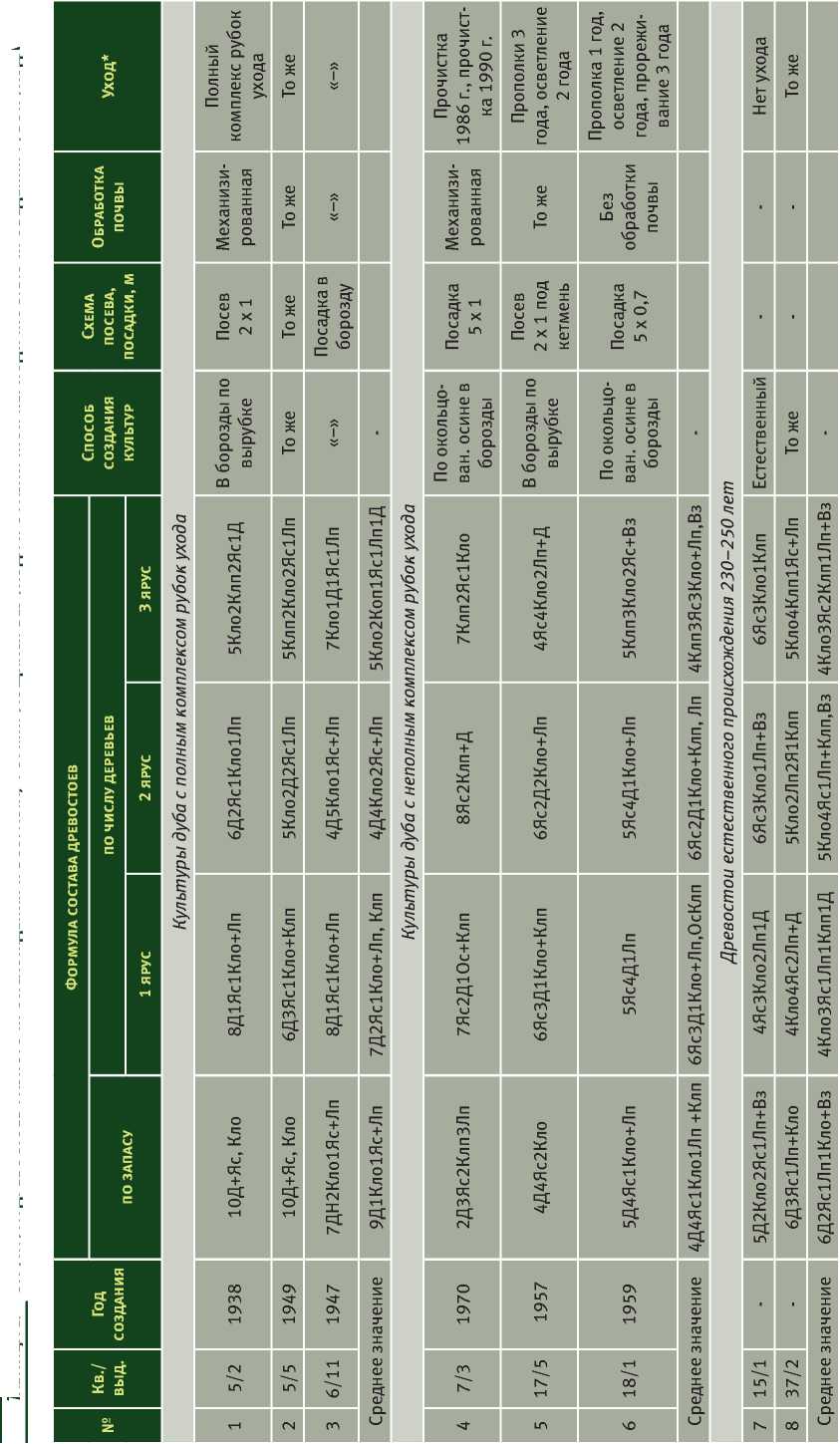

Результаты и обсуждение. Данные о росте деревьев коренных пород на ПП с разделением древесного полога на ярусы и сведениями о проведенных в течение жизни древостоев лесохозяйственных мероприятиях приведены в табл. 1.

Дубовые древостои можно создавать посевом желудей либо посадкой саженцев и выращивать таким образом, чтобы к возрасту проходных рубок древостои по составу первого яруса полностью отвечали статусу дубрав. При этом в составе второго яруса должно присутствовать значительное количество деревьев дуба, что обеспечит достаточную полноту дубового полога. Определяющим условием достижения такого результата является качественное проведение необходимого комплекса рубок ухода.

При невыполнении всех видов рубок ухода – от создания культур дуба до возраста рубки с целью заготовки древесины (особенно осветлений, прочисток и прореживаний) – количество деревьев дуба в составе первого яруса снижается, и резко возрастает численность деревьев сопутствующих пород. Древостой приобретает статус смешанного с участием дуба в составе. При этом количество деревьев дуба во втором ярусе сокращается; в третьем ярусе дуб отсутствует (см. табл. 1 – Культуры дуба с неполным комплексом рубок ухода).

Таким образом, можно утверждать, что в идеале для формирования дубового древостоя с максимальным участием дуба в составе первого яруса необходимо выполнять все виды рубок ухода (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки) в течение первых 60 лет.

Многолетняя практика создания лесных культур убеждает в том, что существующие подходы к созданию культур дуба и уходу за ними не обеспечивают получения к возрасту рубки с целью заготовки древесины древостоев с достаточным участием дуба в составе. Это объясняется двумя причинами: 1) в процессе проведения рубок происходит травмирование деревьев, что снижает численность дуба в составе древостоев; 2) значительные перерывы между различными приемами рубок ухода, особенно между осветлением и прочисткой (2–5 лет), способствуют появлению обильного подроста быстрорастущих сопутствующих пород, заглушающих посадки дуба. При механизированном прореживании и проходных рубках зачастую повреждают, а иногда и удаляют экземпляры дуба. Кроме того, при проведении таких рубок для покрытия затрат зачастую выбирают здоровые деревья дуба. Такие рубки получили условное название «рубки дохода», так как приводят к уменьшению густоты формирующихся древостоев.

В филиале ИЛ РАН Теллермановском опытном лесничестве разработан и внедрен в практику интенсивный метод создания культур дуба посевом с непрерывным циклом уходов с исключением из него прореживаний и проходных рубок и гарантированным получением к 15–16 годам сомкнутого насаждения с максимальным присутствием дуба в составе древостоя [2, 11, 12]. В более ранних работах [4] нами установлена связь полного и неполного циклов проведения рубок ухода с присутствием дуба в составе формируемых искусственных дубовых древостоев, которая рассматривается как почти функциональная – коэффициент корреляции R = 0,9, ошибка коэффициента корреляции mr = 0,04 и коэффициент достоверности t = 22,5.

Сведения о соотношении средних диаметров деревьев и средних значений их состояния в изучаемых древостоях приведены в табл. 2.

Ошибки средних значений для диаметров деревьев всех вариантов наблюдений незначительны и находятся в пределах 0,5–1,0 см.

Установлено, что в культурах дуба, где проведен полный комплекс рубок ухода (ПП 1, 2 и 3), деревья всех пород (за исключением ясеня на ПП 1) имеют наибольшие средние диаметры стволов, а следовательно, и больший запас древесины по сравнению с культурами, в которых проведен не весь комплекс рубок ухода (ПП 4, 5 и 6).

Таблица 1. Структура древостоев разного происхождения и возраста, формирующихся без ухода и с различной периодичностью проведения рубок ухода

Таблица 2. Средние значения (числитель – диаметр, см, знаменатель – состояние пород, балл) в древостоях на пробных площадях

|

Порода |

Пробная площадь |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

Дуб черешчатый |

28,7 / 2,6 |

27,4 / 2,3 |

26,0 / 3,6 |

21,2 / 2,5 |

19,3 / 2,0 |

20,5 / 2,4 |

65,5 / 2,4 |

100,0 / 3,0 |

|

Ясень обыкновенный |

14,4 / 2,0 |

25,5 / 1,5 |

20,9 / 2,8 |

16,1 / 1,9 |

12,7 / 1,9 |

11,8 / 2,2 |

17,0 / 1,7 |

28,5 / 1,7 |

|

Клён остролистный |

11,5 / 1,3 |

14,4 / 1,2 |

13,2 / 1,6 |

9,0 / 1,9 |

9,1 / 1,6 |

6,0 / 1,5 |

15,5 / 1,6 |

22,4 / 1,7 |

|

Клён полевой |

9,6 / 1,5 |

10,7 / 1,5 |

9,7 / 1,9 |

7,9 / 1,7 |

14,0 / 1,5 |

5,9 / 1,8 |

- |

14,4 / 2,6 |

|

Липа мелколистная |

23,3 / 1,3 |

14,8 / 2,0 |

15,3 / 2,8 |

20,0 / 1,2 |

11,6 / 2,2 |

14,6 / 2,0 |

26,7 / 2,1 |

30,0 / 1,6 |

|

Вяз гладкий |

- |

14,7 / 3,0 |

12,4 / 3,0 |

- |

- |

12,0 / 2,7 |

10,8 / 2,7 |

16,9 / 1,8 |

Анализ показывает, что деревья дуба в древостоях на всех пробных площадях, независимо от их происхождения и возраста, характеризуются худшим состоянием, чем деревья других пород (за исключением вяза). Об этом можно судить по наибольшим диаметрам деревьев дуба, которые составляют первый ярус, и наименьшим показателям состояния. Можно предположить, что в культурах с высокой полнотой и сомкнутостью полога дуб, даже находясь в первом ярусе, подвержен деградации. Природа этого явления не установлена. Вероятно, это связано с ежегодно повторяющимися объеданиями крон дуба листогрызущими вредителями. В этом случае наблюдается снижение прироста деревьев как по высоте, так и по диаметру. По данным дендрохронологических измерений, выполненных В. В. Рубцовым и И. А. Уткиной в Теллермановском опытном лесничестве, связь между степенью дефолиации крон деревьев дуба с приростом по диаметру ствола характеризуется высоким коэффициентом корреляции – 0,94 [13]. Можно предположить, что без влияния дефолиации диаметры деревьев дуба были бы значительно больше.

В процессе исследований установлена связь положения дерева в ярусе древостоя с его состоянием. Для анализа использованы данные по одному древостою из двух принятых вариантов культур и перестойного древостоя естественного происхождения в заповедной части лесничества (табл. 3).

Положительная связь количества деревьев в определенном ярусе древостоя с их состоянием получена только для дуба в культурах с полным комплексом рубок ухода. Она характеризует тенденцию: чем больше деревьев дуба выходит в первый ярус древостоя, тем выше их категория состояния. Деревья дуба в подчиненных ярусах имеют худшие категории состояния. При этом необходимо учитывать, что дуб в первом ярусе, в свою очередь, имеет невысокие показатели состояния по сравнению деревьями других пород. Связь положения деревьев остальных пород с их состоянием отрицательна или отсутствует. Это объясняется значительной теневыносливостью ясеня, клена, липы и вяза, выдерживающих затенение разреженных крон дуба и имеющих относительно высокие показатели состояния даже в подчиненных ярусах (см. табл. 2 и 3). Высокая степень связи между количеством деревьев и их состоянием в первом ярусе древостоя перестойного возраста объясняется почти полным отсутствием деревьев дуба в подчиненных ярусах и единичными перестойными деревьями максимальных габаритов, составляющими первый ярус древостоя в нагорных дубравах лесостепи.

Выводы. По результатам проведенных исследований роста основных лесообразующих пород в составе перестойных древостоев естественного происхождения и искусственных насаждений дуба с разными вариантами проведенных лесохозяйственных уходов в условиях лесостепи (Теллермановское опытное лесничество ИЛ РАН) можно сделать следующие выводы.

-

1. Подтверждена возможность выращивания культур дуба, полностью отвечающих статусу дубовых древостоев как по запасу древесины,

-

2. В процессе естественного формирования дубовых древостоев до возраста рубки с целью заготовки древесины (120-140 лет) древостой трансформируется из дубового в смешанный лиственный с преобладанием по числу деревьев в первом ярусе ясеня, клена остролистного, липы.

-

3. Деревья дуба в древостоях независимо от их происхождения и возраста по значениям средних характеристик уступают деревьям других пород (за исключением вяза). Лучшее состояние в сомкнутых древостоях всех рассмотренных вариантов имеют деревья клена остролистного и полевого, которые в наилучшей степени выдерживают затенение деревьями первого яруса. В сомкнутых культурах дуб, даже находясь в первом ярусе, подвержен деградации в значительно большей степени, чем деревья других пород.

-

4. Связь между нахождением дерева в том или ином ярусе древостоя с его состоянием выявлена только для дуба в культурах, где качественно проведен весь комплекс рубок ухода. Для остальных древесных пород связь положения деревьев в пологе с их состоянием отрицательна или отсутствует. Этот факт объясняется значительной теневыносливостью ясеня, клена, липы и вяза, выдерживающих затенение разреженных крон дуба первого яруса и имеющих относительно высокие показатели состояния даже в подчиненных ярусах.

-

5. Вышедшие в первый ярус деревья дуба отличаются лучшим состоянием по сравнению с деревьями этой же породы в подчиненных ярусах. Необходимо иметь в виду, что дуб, находясь в первом ярусе, в свою очередь, имеет весьма низкие показатели категорий состояния по отношению к деревьям других пород.

Таблица 3. Показатели связи количества деревьев в определенном ярусе древостоя с их состоянием

|

Кв. Выд. |

Древесная порода |

|||||

|

Дуб черешчатый |

Ясень обыкновенный |

Клён остролистный |

Клён полевой |

Липа мелколистная |

Вяз гладкий |

|

|

6 11 |

R = 0,53 mr = 0,06 t = 8,8 |

R = (-0,11) mr = 0,16 t = 0,7 |

R =(-0,50) mr=0,05 t = 10,0 |

- |

R= (-0,42) mr=0,17 t = 2,5 |

- |

|

17 5 |

R = 0,37 mr=0,15 t = 2,5 |

R = (-0,02) mr= 0,09 t = 0,22 |

R = (-0,57) mr= 0,1 t = 5,7 |

- |

- |

- |

|

15 1 |

R = 0,99 mr=0,02 t = 12,0 |

R = (-0,03) mr= 0,12 t = 0,25 |

R = (-0,30) mr=0,09 t =3,3 |

R = (-0,30) mr= 0,12 t = 2,5 |

R = 0,18 mr= 0,2 t = 0,9 |

R = 0,80 mr = 0,06 t = 9,0 |

Примечание. R – коэффициент корреляции, mr – ошибка коэффициента корреляции, t – коэффициент достоверности.

так и по числу деревьев в составе древостоя. Это возможно только при неукоснительном соблюдении правил ухода за лесными культурами, включающих весь комплекс видов рубок ухода: осветления, прочистки, прореживания и проходные рубки. При этом сохраняются значительные риски повреждения и потери значительного количества деревьев дуба в течение всего периода проведения рубок ухода.

Более надежные результаты воспроизводства дубовых лесов с максимальным присутствием дуба в первом ярусе – до 10 единиц в составе древостоя – получены с применением системы интенсивного выращивания дуба, разработанной в филиале Института лесоведения РАН Тел-лермановском опытном лесничестве [12].

Список литературы Формирование структуры дубовых насаждений естественного и искусственного происхождения

- Курнаев, С. Ф. Лесорастительное районирование СССР/С. Ф. Курнаев. -М.: Наука, 1973. -202 с.

- Стороженко, В. Г. Воспроизводство дубовых лесов на лесосеках, вышедших из-под рубок спелых насаждений, в зоне лесостепи/В. Г. Стороженко, В. В. Чеботарева, П. А. Чеботарев//Развитие идей Г. Ф. Морозова при переходе к устойчивому лесоуправлению: матер. Междунар. науч.-технич. юбилейной конф.: 20-21 апреля, Воронеж. -2017. -С. 222-226.

- Правила санитарной безопасности в лесах. Приказ Минприроды России от 24.12.2013 № 613.

- Стороженко, В. Г. Состояние древесных пород и воспроизводство дубовых древостоев в зоне лесостепи /В. Г. Стороженко, В. В. Чеботарева, П. А. Чеботарев//Лесохоз. информ.: электрон. сетевой журн. -2018. -№ 3. -С. 51-63.

- Правила рубок ухода за лесами. Приказ Рослесхоза от 16.07. 2007 № 185.

- Харченко, Н. А. Деградация дубрав Центрального Черноземья/Н. А. Харченко. -Воронеж: ВГЛТА. -2010. -604 с.

- План лесного хозяйства Теллермановского опытного лесничества: матер. лесоустройства в 2-х тт. -Т. 2/рук. И. Н. Науменко, исп. М. М. Путилин. -Воронеж: ВЛХИ, 1951. -276 с.

- Таксационное описание Борисоглебского лесничества: матер. лесоустройства. -Управление лесоохраны и лесонасаждений Воронежско-Курское, 1938. -244 с.

- Таксационное описание Теллермановского опытного участкового лесничества ИЛАН РАН: матер. лесоустройства в 2-х тт. -Т. 2/рук. С. И. Сидоренко. -Воронеж: Воронежлеспроект, 2012. -228 с.

- Лесоустроительная инструкция. Утверждена приказом Минприроды России от 29.03. 2018 № 122.

- Чеботарёв, П. А. Структура и состояние древостоев в дубравах лесостепи естественного происхождения (на примере лесов Теллермановского опытного лесничества ИЛАН РАН Воронежской обл.)/П. А. Чеботарев, В. В. Чеботарева, В. Г. Стороженко//Лесоведение. -2016. -№ 5. -С. 43-49.

- Чеботарев, П. А. Формирование искусственных дубовых древостоев в регионах лесостепной зоны Европейской части России/П.А.Чеботарев, В.В.Чеботарева//Флора и растительность Центрального Черноземья: матер. науч. конф. -Курский ГУ, 2014. -С. 174-179.

- Рубцов, В. В. Адаптационные реакции дуба на дефолиацию/В. В. Рубцов, И. А. Уткина. -М.: Гриф и К, 2008. -302 с.