Формирование структуры лесотранспортных путей лесосеки на лесотипологической основе

Автор: Галактионов Олег Николаевич, Кузнецов Алексей Владимирович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 8 (121), 2011 года.

Бесплатный доступ

Лесозаготовительные машины, несущая способность грунтов, волок, типы леса, древесная биомасса

Короткий адрес: https://sciup.org/14750054

IDR: 14750054

Текст статьи Формирование структуры лесотранспортных путей лесосеки на лесотипологической основе

Важнейшая проблема лесозаготовительного комплекса – эффективность заготовительнотранспортных операций. Она определяется состоянием лесотранспортных путей и расстоянием транспортировки по ним. Во избежание снижения производительности лесотранспортных машин из-за потери проходимости и увеличения времени на буксование и вытаскивание застрявших лесных машин необходимо укреплять пути первичного транспорта леса древесной биомассой в виде вторичного сырья (сучьев, веток и т. д.), образующегося на лесосеке. Укрепление волоков особенно актуально при работе лесных машин в заболоченной местности, при необходимости сохранить подрост (несплошные рубки и рубки ухода). Кроме этого, использование лесосечных отходов в качестве дорожной одежды позволит рационально использовать биомассу дерева и снизить затраты на обустройство волоков.

В связи с этим возникает необходимость исследования характеристик взаимодействия хворостяной подушки и почвогрунта при эксплуатации транспортных путей. Необходимо определить объем лесосечных отходов, достаточный для строительства волоков, с учетом образования их в процессе лесозаготовок в зависимости от типа леса и условий его произрастания. Кроме того, учитываем, что характеристики места ле-сопроизрастания (тип почвы, ее увлажнение) определяют параметры древостоя – запас, объем кроны, численность древостоя и т. д. Таким образом, задачи исследования состоят в следующем: определить взаимосвязь между параметрами древостоя, условиями его местопроизрастания и характеристиками транспортной сети лесосеки.

Основой для работы послужили исследования, которые позволили:

-

1. Определить уровень укрепления волоков, необходимый для полного возвращения несущей

© Галактионов О. Н., Кузнецов А. В., 2011

-

2. Определить минимальный уровень укрепления волоков, позволяющий минимизировать работы по формированию поверхности волока с учетом ранее полученных результатов [4].

-

3. Рассчитать на основании данных, полученных в предыдущих исследованиях и работе [3], объем древесной биомассы, необходимый для укрепления волоков.

способности, а также оптимальный способ размещения лесосечных отходов [2].

Исходные данные для обоснования концентрации лесосечных отходов на волоке были получены по результатам исследования влияния их ориентации на состояние почвогрунтового слоя. Данные оказались завышенными и позволяли обеспечить необходимую производительность лесозаготовительных машин класса ТДТ-55 или ЛТ-189М только на очень коротком протяжении транспортной сети [2].

После проведения второго этапа исследований (рис. 1) удалось получить данные, которые имели значения, аналогичные результатам первого этапа по состоянию грунта, но более низкие значения по объему лесосечных отходов, и учтены эффекты, обусловленные влажностью грунта. Это позволило выработать рекомендации, позволяющие использовать низкие уровни концентрации лесосечных отходов [4].

Полученные данные второго этапа исследований имели предельный характер, то есть при достижении порогового значения концентрации лесосечных отходов снижения напряжений в грунте практически не наблюдалось, появилась возможность построить ряд значений концентраций лесосечных отходов на волоке в зависимости от предполагаемого коэффициента возврата несущей способности волока. Это, в свою очередь, позволяет выработать рекомендации по поддержанию несущей способности, связанной с количеством проходов транспортного агрегата.

Рис. 1. Полевые исследования упругих свойств покрытия волока

Введем коэффициент возврата несущей способности волока: исходный уровень несущей способности - 1, после 10 проходов (установлено в результате экспериментов [4]) - 0. Для того чтобы вернуть его на уровень 0,2 (коэффициент снижения несущей способности составит 0,8), на волок необходимо уложить лесосечные отходы с концентрацией 0,02 м3/м2; чтобы повысить уровень несущей способности до 0,8 (коэффициент снижения несущей способности составит 0,2), необходима концентрация 0,06 м3/м2. Таким образом, несущая способность и концентрация лесосечных отходов оказываются связанными (табл. 1). Это позволило построить зависимость концентрации лесосечных отходов ( р) от коэффициента возврата несущей способности ( кв з ):

ρ = e

0,0218984 - ln(1 - к вз ) .

Достоверность регрессионного уравнения R2 = 93 %.

Для определения концентрации лесосечных отходов воспользуемся формулой нахождения концентрации лесосечных отходов на пасеке [1], учитывающей объем ствола среднего дерева, количество деревьев на лесосеке, разряд высоты древостоя и т. д. Зависимость, связывающая условия проведения лесозаготовок и среднюю плотность биомассы лесосечных отходов на волоках, имеет вид [1]:

a0+a1dd + a2H + a3R + a4dH+a5ln(dd) + a6C + a 7 Dn р=NgVde

b eo L cpm тр

,(2)

где Ng - число деревьев одной породы, заготовленных на одной пасеке, шт . ; Vg - средний объем ствола, м 3 ; dg - диаметр ствола, м; R - разряд высоты; С - сезон, лето - 1, зима - 2; Dn - порода, береза - 1, сосна - 2, ель - 3, осина - 4; Ь вол - ширина волока, м; Lcpmp - средняя длина волока, м.

Указанные в табл. 1 результаты получены для чистых древостоев.

Отрицательные значения концентрации лесосечных отходов, приведенные в табл. 1, получены для случаев, когда возврат исходной несущей способности волоков теоретически достижим, но практически невозможен. Они показывают объем отходов, который необходимо еще уложить на волок. На таких участках лесосеки рекомендуется укреплять только наиболее влажные части волоков или использовать особенности применяемой лесозаготовительной техники.

Для определения разрядов высот использованы данные таблиц хода роста (по данным [7]) и таблиц разрядов высот [6]. Они сведены в базу данных, которая позволяет по породе, объему ствола, высоте, диаметру на высоте груди определить разряд высоты. Для удобства использования и распространения результатов на любые древостои и лесосеки с произвольной транспортной инфраструктурой длина и ширина волока приняты равными 1 м. Коэффициенты уравнений регрессии и анализ уравнений приведены в табл. 2.

Используя данные таблицы необходимых объемов лесосечных отходов для поддержания несущей способности, определенных в работе [4], рассчитываем площадь лесосеки, которая обеспечит указанный объем лесосечных отходов с учетом типа леса, условий его произрастания и уровня возврата несущей способности.

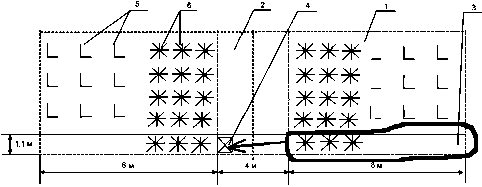

В 1-м типе местности с относительной влажностью менее 0,75 (супесь) для стабильного движения гусеничных машин требуется концентрация лесосечных отходов 0,0325 м3/м2 [4]. При проведении лесозаготовок в произрастающем на этих почвогрунтах сосновом древостое (сосняк-кисличник) возрастом 90 лет потенциальная средняя концентрация лесосечных отходов составляет 0,0015 м3/м2. Таким образом, для покрытия 1 м2 площади волока требуется 21,67 м2 площади исходного древостоя, что соответствует ширине пасеки 20 м и требуемой длине сбора лесосечных отходов 1,1 м (рис. 2).

Формирование структуры лесотранспортных путей лесосеки на лесотипологической основе

Необходимая концентрация лесосечных отходов в зависимости от типа леса и требуемой несущей способности

Таблица 1

|

Тип леса, класс бонитета |

Почва |

Коэффициент возврата несущей способности |

|||||||||||

|

Гусеничные машины |

Колесные машины |

||||||||||||

|

1-й тип местности, относительная влажность менее 0,75 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

|||||

|

– |

С. длг., III (IV) |

С. бр., II (III) |

С. лиш., III (IV) |

Песок |

0,02 |

0,02 |

0,03 |

0,06 |

0,03 |

0,04 |

0,06 |

0,11 |

|

|

– |

– |

– |

С. тр., I (III) |

С. кисл., I (II) |

Супесь |

0,02 |

0,02 |

0,03 |

0,06 |

0,03 |

0,04 |

0,06 |

0,11 |

|

– |

– |

– |

Е. кисл., I (II) |

Суглинок |

0,02 |

0,03 |

0,04 |

0,08 |

0,04 |

0,05 |

0,07 |

0,14 |

|

|

– |

– |

– |

– |

– |

Глина |

0,05 |

0,07 |

0,11 |

0,22 |

0,02 |

0,02 |

0,04 |

0,07 |

|

Е. трав., IV (V) |

Е. лог, III |

Е. ос.-сфаг., V (Va) |

– |

С. баг., IV (V) |

Торф |

0,04 |

0,05 |

0,08 |

0,15 |

-0,12 |

-0,15 |

-0,23 |

-0,46 |

|

2-й тип местности, относительная влажность 0,75 – 0,9 |

|||||||||||||

|

– |

С. длг., III (IV) |

С. черн., III (II) |

– |

– |

Песок |

0,04 |

0,05 |

0,08 |

0,15 |

0,05 |

0,07 |

0,10 |

0,21 |

|

– |

– |

– |

С. трав., I (III) |

С. кисл., I (II) |

Супесь |

0,04 |

0,05 |

0,08 |

0,15 |

0,05 |

0,07 |

0,10 |

0,21 |

|

– |

– |

– |

Е. черн., III |

Е. кисл., I (II) |

Суглинок |

0,05 |

0,06 |

0,09 |

0,18 |

0,05 |

0,07 |

0,11 |

0,21 |

|

– |

– |

– |

– |

– |

Глина |

-0,08 |

-0,11 |

-0,16 |

-0,32 |

-0,56 |

-0,75 |

-1,12 |

-2,24 |

|

Е. трав., IV (V) |

Е. лог, III |

Е. ос.-сфаг., V (Va) |

С. сфаг., Va (V) |

С. баг., IV (V) |

Торф |

-0,40 |

-0,53 |

-0,79 |

-1,59 |

-1,61 |

-2,14 |

-3,22 |

-6,43 |

|

3-й тип местности, относительная влажность более 1,0 |

|||||||||||||

|

– |

– |

С. черн., III (II) |

– |

– |

Песок |

0,04 |

0,05 |

0,08 |

0,16 |

0,05 |

0,07 |

0,11 |

0,21 |

|

– |

– |

– |

– |

Супесь |

0,04 |

0,05 |

0,08 |

0,16 |

0,05 |

0,07 |

0,11 |

0,21 |

|

|

– |

– |

– |

Е. черн., III |

– |

Суглинок |

0,05 |

0,06 |

0,10 |

0,19 |

0,05 |

0,07 |

0,10 |

0,21 |

|

– |

– |

– |

– |

– |

Глина |

-0,11 |

-0,15 |

-0,23 |

-0,45 |

-0,68 |

-0,90 |

-1,35 |

-2,71 |

|

– |

Е. лог, III |

– |

С. сфаг., Va (V) |

– |

Торф |

-0,49 |

-0,65 |

-0,98 |

-1,96 |

-1,89 |

-2,52 |

-3,77 |

-7,55 |

Примечание. Сосна – С; ель – Е; долгомошный – длг.; брусничник – бр.; кисличник – кисл., травянистый – тр., лишайниковый – лш.; черничник – черн.; осоко-сфагновый – ос.-сфаг.; багульниковый – баг.; лог (приручьевой) – лог.

Таблица 2

Коэффициенты уравнений регрессии, средней плотности биомассы лесосечных отходов

|

Параметр |

Оценка (an) |

Ст. ошибка |

T -статистика |

P -значение |

|

Константа |

2,20906 |

0,0987598 |

22,368 |

0,0000 |

|

Диаметр ствола – dд |

-0,113671 |

0,00787708 |

-14,4306 |

0,0000 |

|

Высота дерева – H |

-0,148072 |

0,00965275 |

-15,3399 |

0,0000 |

|

Разряд высоты – R |

0,207891 |

0,0125352 |

16,5846 |

0,0000 |

|

d * H |

0,003525 |

0,00019471 |

18,1019 |

0,0000 |

|

ln( dд ) |

1,63775 |

0,110414 |

14,8329 |

0,0000 |

|

Сезон – C |

0,845448 |

0,0148845 |

56,8007 |

0,0000 |

|

Порода – Dп |

0,030195 |

0,00720369 |

4,19163 |

0,0000 |

Рис. 2. Схема определения требуемой площади сбора древесной биомассы для укрепления волока: 1 – полупасека;

2 – волок; 3 – требуемая площадь сбора древесной биомассы для укрепления 1 м2 волока; 4 – участок укрепленного волока; 5 – пень; 6 – лесосечные отходы

Таким образом, при длине волоков 100 м и ширине 4 м полное укрепление возможно только на протяжении 25 м (всего четверть требуемого покрытия). Для обеспечения эффективной работы лесозаготовительных машин следует укреплять наиболее влажные или нагруженные участки.

При работе машин с колесным движителем концентрация лесосечных отходов 0,0775 м3/м2, при тех же параметрах волока и пасеки возможно укрепление только 12,5 % протяженности волока. Действуя подобным образом для остальных местопроизрастаний, определяем протяженность волока, на которой возможно его укрепление лесосечными отходами (табл. 3).

Из табл. 3 следует, что практически ни в одном из древостоев не будет обеспечено исходное состояние несущей способности на всем протяжении волоков.

Таблица 3

Протяженность укрепления волоков (потенциальная) в зависимости от типа леса, грунта, необходимой несущей способности

|

Типы леса |

Преобладающие почвогрунты |

Концентрация лесосечных отходов, м3/м2 |

Протяженность укрепленного волока в зависимости от коэффициента возврата несущей способности волока, м |

|||||

|

Гусеничные |

Колесные |

|||||||

|

Сосняки |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

||

|

Кисличник |

Супесь |

0,00154 |

48,0 |

36,0 |

24,0 |

26,9 |

20,2 |

13,4 |

|

Черничник |

Песок |

0,00407 |

130,3 |

97,7 |

65,2 |

72,5 |

54,4 |

36,3 |

|

Сфагнозник |

Торф |

0,00651 |

84,0 |

63,0 |

42,0 |

0 |

0 |

0 |

|

Долгомошник |

Песок |

0,00570 |

75,7 |

56,8 |

37,9 |

54,8 |

41,1 |

27,4 |

|

Кислично-черничнико-вый |

Песок |

0,00270 |

33,9 |

25,4 |

16,9 |

25,5 |

19,1 |

12,7 |

|

Кислично-папоротниковый |

Супесь |

0,00248 |

30,6 |

22,9 |

15,3 |

23,3 |

17,4 |

11,6 |

|

Хвощево-сфагновый |

Торф |

0,00628 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Ельники |

||||||||

|

Кисличник |

Суглинок |

0,00183 |

43,8 |

32,9 |

21,9 |

25,4 |

19,1 |

12,7 |

|

Черничник |

Суглинок |

0,00181 |

19,7 |

14,7 |

9,8 |

17,0 |

12,7 |

8,5 |

|

Сфагнозник |

Торф |

0,00142 |

18,3 |

13,7 |

9,2 |

0 |

0 |

0 |

|

Долгомошник |

Торф |

0,00280 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Хвощево-сфагновый |

Торф |

0,00299 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Травяно-таволжный |

Торф |

0,00284 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Кисличночерничный |

Суглинок |

0,00203 |

21,2 |

15,9 |

10,6 |

19,5 |

14,6 |

9,7 |

|

Кислично-папоротниковый |

Суглинок |

0,00168 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Лучше всего дело обстоит с сосняками: в сосняке-черничнике длина укрепленного волока на песчаных грунтах составляет 97–130 м (лесные машины с гусеничным движителем). Колесные машины оказывают гораздо более сильное влияние на волок, и при числе проходов более 10 исходная несущая способность никогда не будет достигнута.

Полученные результаты позволяют разделять лесосеку на зоны летней и зимней разработки, планировать потери производительности из-за снижения несущей способности волоков. Ре- зультаты исследования могут быть использованы для проектирования волоков на лесотипологической основе. Кроме этого, появляется возможность использования количественной взаимосвязи между несущей способностью волока, типом леса и нагрузкой лесозаготовительной машины для формирования параметров пасек и волоков, обеспечивающих минимальное воздействие на экологическую среду как для гусеничной, так и для колесной техники.

Таким образом, на основании характеристик древостоя, условий его местопроизрастания, на-груженности сети первичного транспорта леса получены рекомендации по формированию технологической структуры лесосеки.

ВЫВОДЫ

-

1. Установлены количественные характеристики влияния древостоя и условий его местопроизрастания на инфраструктуру лесосеки.

-

2. Рекомендуется по возможности увеличивать ширину пасек при повышении влажности грунтов с целью увеличения доступного объема лесосечных отходов для укрепления волоков.

-

3. Целесообразная величина коэффициента возврата несущей способности волока для машин класса ТДТ-55 или ЛТ-189М составляет не более 0,8, концентрация лесосечных отходов составит от 0,06 до 0,22 м3/м2 для гусеничных машин и от 0,11 до 0,14 м3/м2 – для колесных при влажности грунта до 75 %.

-

4. При преобладании колесной техники среди лесозаготовительных машин и недостатке отходов лесозаготовок рекомендуется более широкое использование машин с гусеничным движителем.

-

5. При невозможности использовать гусеничную технику необходимо сосредоточиться на поддержании несущей способности критических областей лесотранспортных путей лесосеки.

-

6. При невозможности укрепления свыше 50 % волоков, расположенных на влажных грунтах, рекомендуется переводить лесосеку или ее часть в зимний лесосечный фонд.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования РФ (государственный контракт № 16.515.11.5052).

Список литературы Формирование структуры лесотранспортных путей лесосеки на лесотипологической основе

- Галактионов О. Н. Обоснование рационального технологического процесса лесозаготовок с минимальными потерями древесной зелени: Дис. … канд. техн. наук. СПб., 2001. 184 с.

- Галактионов О. Н., Кузнецов А. В. Повышение несущей способности трелевочных волоков. Моделирование, оптимизация и интенсификация производственных процессов и систем//Материалы междунар. науч.-практ. конф. Вологда: ВоГТУ, 2004. С. 167-171.

- Галактионов О. Н., Кузнецов А. В. Технология, машины и производство лесного комплекса будущего//Материалы междунар. науч.-практ. конф. Ч. II. Воронеж: ВГЛТА, 2004. С. 381-385.

- Галактионов О. Н., Кузнецов А. В., Пискунов М. А. Характеристики настила из лесосечных отходов и состояние грунта на трелевочном волоке//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2009. № 7 (101). C. 90-95.

- Карпачевский Л. О. Лес и лесные почвы. М.: Лесн. пром-сть, 1981. 264 с.

- Сергеев П. Н. Лесная таксация. М.; Л.: Гослесбумиздат, 1953. 303 с.

- Третьяков Н. В., Горский П. В., Самойлович Г. Г. Справочник таксатора. Таблицы для таксации леса. М.: Лесн. пром-сть, 1965. 459 с.