Формирование технологических кластеров в условиях диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса

Автор: Батьковский А.М., Леонов А.В., Пронин А.Ю.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 8-2 (35), 2019 года.

Бесплатный доступ

Важнейшей задачей развития предприятий оборонно-промышленного комплекса в современных условиях является диверсификация военного производства. Она предполагает проведение системной концентрации предприятий, производящих однотипную продукцию, и экономически обоснованную интеграцию их ресурсов. Оптимальное решение задачи диверсификации требует определения рациональных вариантов ее реализации. В статье представлен научно-методический инструментарий решения данной задачи.

Предприятия, диверсификация, оценка, инструментарий, оборонно-промышленный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/170190647

IDR: 170190647 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11492

Текст научной статьи Формирование технологических кластеров в условиях диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса

Проведение диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) имеет целью модернизацию и интеграцию их научно-технического и производственно-технологического потенциала с ориентацией на совместный выпуск высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения с ростом доли последней [1; 2]. В основу решения рассматриваемой научной задачи должна быть положена методология структурного синтеза [3]. Совокупности предприятий ОПК, разрабатывающих и производящих однотипную продукцию военного или гражданского назначения, объединяются в условиях диверсификации военного производства в технологические кластеры (ТК). Они включают в свой состав ядро (головная управляющая или производственная организация) и системное окружение - другие организации и предприятия, участвующие в разработке и производстве данной продукции. Ядро ТК аффилирует («притягивает» по принципу «подчинения») к себе другие предприятия, которые участвуют в создании того или иного образца высокотехнологичной продукции, а также их важнейших составных частей, материалов и др. [4; 5].

Предлагаемый синергетический подход к формулированию понятий «ядро» и «системное окружение» технологического кластера дает возможность предложить следующую их трактовку:

-

- «ядро» - это экономически устойчивое и технически оснащенное, обладающее современным научно-техническим, производственно-технологическим и кадровым потенциалом системообразующее предприятие ОПК, обеспечивающее разработку и производство важнейших видов высокотехнологичной продукции в предстоящий программный период и составляющих основу стратегии обеспечения потребностей Вооруженных Сил РФ и национальной экономики в современных видах продукции на долгосрочную перспективу [6];

-

- «системное окружение» - это совокупность экономически устойчивых и технически оснащенных предприятий, науч-

- но-исследовательских организаций и конструкторских бюро, связанных с системообразующим предприятием («параметром порядка») тесными кооперационными связями («корреляционно-когерентными связями»), обеспечивающими его устойчивую деятельность по разработке и производству высокотехнологичной продукции [7].

Предлагаемая трактовка терминов «ядро» и «системное окружение», являющихся основополагающими понятиями технологического кластера, не противоречит, в принципе, их общепринятым определениям [8]. Конфигурация типового технологического кластера и предлагаемый метод определения его параметров показаны в таблице.

Таблица 1. Параметры пространственно-временной интеграции предприятий ОПК в условиях диверсификации военного производства

|

Параметр технологического кластера |

Метод определения |

|

Радиус( l ) |

Определяется степенью близости («евклидовым расстоянием») отдельного элемента системного окружения к системообразующему (базовому) элементу - ядру кластера (экспертно-аналитические методы) |

|

Результирующая длина( L ) |

Определяется из выражения: L = £ l i / m , где: l i - «расстояние» между ядром и i _ ым элементом, m - объем кластера (экспертно-аналитические методы) |

|

Глубина( R k ) |

Определяется последним элементом в ряду ранжированных предпочтений, с которым связан базовый элемент (экспертное оценивание). |

|

Амплитуда ( A s ) |

Определяется степенью отклонения совокупности элементов технологического кластера от требуемого уровня их упорядоченности (энтропийносинергетический метод) |

|

ТК = { L ( l i ), R k , A s } -конфигурация технологического кластера |

Интегральная характеристика технологического кластера - как единого целого (целостности) для применения в исследовательских целях в данной предметной области |

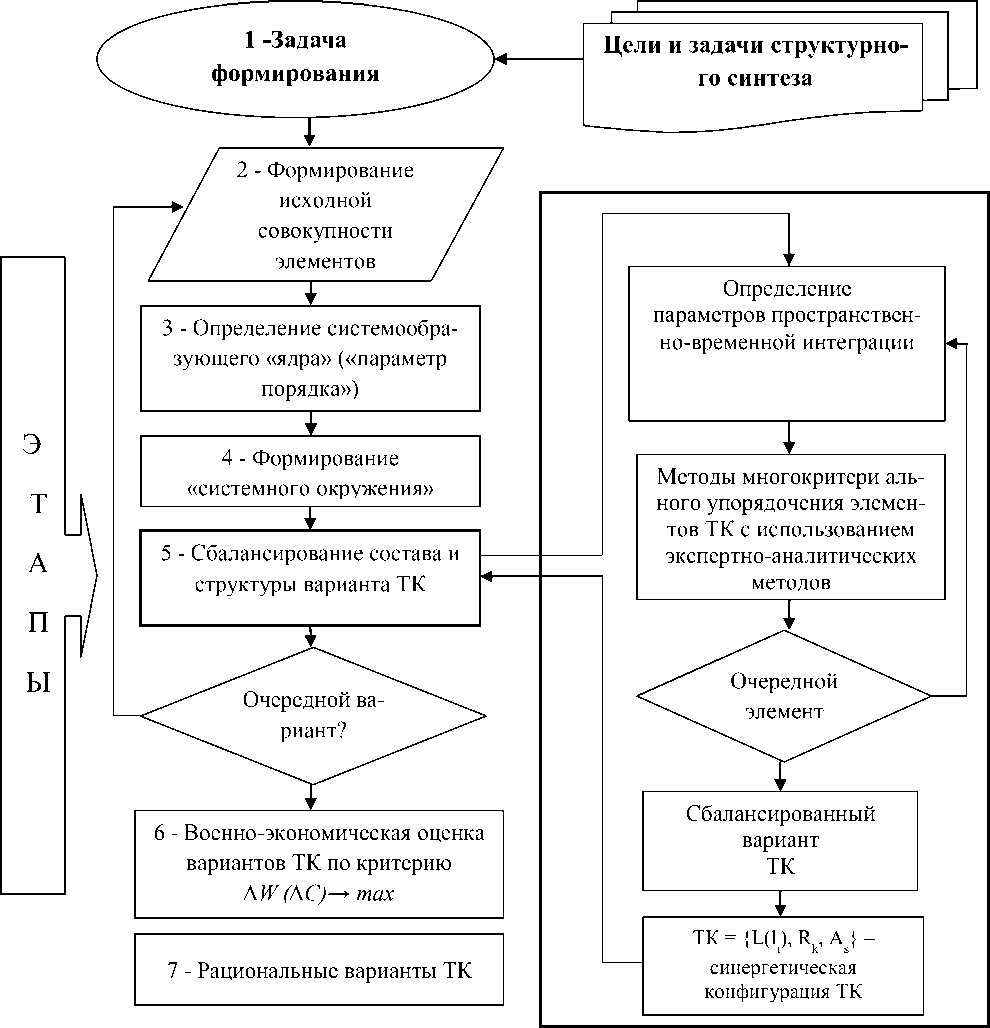

Формирование структуры и состава технологического кластера имеет некоторые существенные особенности, связанные с тем, что в процессе диверсификации предприятия, занятые выпуском важнейших образцов высокотехнологичной продукции военного назначения, должны рассматриваться, с точки зрения возможности сконцентрировать оборонный заказ на наиболее надежных предприятиях, снизив тем самым уровень риска его реализации [9]. С этих позиций необходимо, с нашей точки зрения, подходить к совершенствованию организационноэкономического механизма формирования структуры и состава технологического кластера. На основе типовой структуры кластера и способов определения его параметров, предлагается следующий алгоритм формирования его состава (рис.).

Рисунок. Этапы формирования технологического кластера

Особенностью приведенного алгоритма является военно-экономическая оценка вариантов состава и структуры технологического кластера с учетом «географического» фактора и подчинения различным органам управления. Включение тех или иных предприятий в состав технологического кластера осуществляется по показателю максимального приращения военноэкономического критерия AW (AC) ^ max . Под ΔW понимается приращение военного эффекта – обеспечение обороны страны и безопасности государства за счет созда- ния и поставки в войска продукции военного назначения, а под ΔC – удовлетворение растущих потребностей национальной экономики в высокотехнологичной продукции (товарах, работах и услугах).

Учитывая специфику производства продукции военного назначения, в ядре технологического кластера должны использоваться в большей мере административные методы управления, а в переменной части – экономические, основанные на договорных отношениях, подкрепленные долевым участием в собственности соот- ветствующих организаций [10]. Необходимая гибкость структуры кластера достигается при этом путем использования свойственного рыночной экономике процесса «слияния-поглощения» предприятий, как наиболее эффективного механизма корпоративного управления, позволяющего оперативно изменять структуру собственности в целях ее адаптации к решаемым задачам.

В условиях рыночных отношений основным механизмом создания технологического кластера должно стать приобретение пакетов акций предприятий, которые в наибольшей степени влияют на выполнение поставок продукции военного назначения и гражданской продукции. Построенная, таким образом структура кластера является устойчивой и обладает всеми признаками самоорганизующейся системы (открытость, нелинейность, неравновес-ность). Это проявляется в постоянном изменении его облика под воздействием внешних и внутренних условий, определяющих рациональную стратегию поведения в интересах достижения целей в военной и гражданской сферах [11].

Список литературы Формирование технологических кластеров в условиях диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса

- Батьковский А.М., Булава И.В., Мингалиев К.Н. Макроэкономический анализ уровня и возможностей финансового обеспечения военной безопасности России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2009. - №21. - С. 58-65.

- Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А. Теоретические основы и инструментарий управления инновационной модернизацией предприятий оборонно-промышленного комплекса // Вопросы радиоэлектроники, серия ЭВТ. - 2014. - № 2. - С. 35-47.

- Батьковский А.М., Семенова Е.Г., Фомина А.В. Прогнозирование и оценка инновационного развития экономических систем // Вопросы радиоэлектроники, серия Общетехническая. - 2015. - № 2. - С. 280-303.

- Никитин С.А., Тарасова И.А. Координация стратегий специализации и диверсификации в процессе функционирования промышленного предприятия. // Дискуссия. - 2016. - № 2 (65). - С. 33-38.

- Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А. Tools to minimize risk under development of high-tech products // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. - 2014. - № 3. - С. 116-120.