Формирование технологической среды автоматизированных систем распределенного доступа в сфере обращения

Автор: Давыдов В.М., Рудецкая А.В.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Отраслевые аспекты технологического развития

Статья в выпуске: 4-5, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье определены значение и основы функционирования автоматизированных систем распределённого доступа на примере вендинговых систем распределения как перспективного направления в развитии внемагазинной формы организации торговли. Рассмотрены актуальные направления в сфере обращения с точки зрения поиска путей повышения эффективности, исследованы закономерности функционирования предприятий при изменяющихся условиях хозяйствования, подходов к технологии проектирования автоматизированных систем. Раскрыты ключевые элементы управления конкурентоспособностью вендинговых услуг в условиях внедрения инновационных технологий.

Автоматизированные системы, автоматизированная торговля, вендинг, мехатронный автомат

Короткий адрес: https://sciup.org/143163101

IDR: 143163101

Текст научной статьи Формирование технологической среды автоматизированных систем распределенного доступа в сфере обращения

Развитие торговли тесно переплетается с современными реформами в народном хозяйстве. Транзитивная экономика, финансово-хозяйственная самостоятельность торговых предприятий, изменение организационных форм собственности – все это предъявляет новые требования к эффективности и оптимальности процедур управления и адекватных процедур поддержки качества принимаемых организационных решений. Актуальным направлением в области торговли становится поиск путей повышения эффективности её работы, исследование законо- мерностей функционирования предприятий при изменяющихся условиях хозяйствования, разработка методологических подходов к технологии проектирования производственных систем, создание автоматизированных рабочих мест. Наукоёмкие производства требуют новых концептуальных решений при формировании технологической среды, принципов ведения бизнеса и структурной организации торговли. В настоящее время отсутствует единая технология проектирования многоуровневых производственных систем, ориентированная на работу в условиях меняющегося рынка, в связи с чем рассматриваемые в данной работе проблемы носят актуальный и своевременный характер.

Под автоматизированной системой распределенного доступа (АСРД) понимается упорядоченное множество, основанное на синергетическом объединении мехатронных агрегатов, модулей, узлов с упорядоченными связями, динамически функционирующее во времени и пространстве и предназначенное для автоматизации процессов в сфере обращения, в том числе в розничной торговле.

При дефиците торговых площадей и повышенной арендной ставке автоматизированная торговля должна стать одним из методов быстрого решения вопроса развития торговли в неблагоприятных инфраструктурных условиях, что требует исследования закономерностей развития торговли как важной составляющей национальной экономики в новых для России условиях рынка. В современных условиях «жёсткой» экономии и постоянно растущей конкуренции во всех сферах деятельности розничная торговля ищет пути снижения затрат за счет внедрения и развития альтернативных способов реализации продукции. Достаточно эффективным инструментом доведения товаров и услуг до конечного потребителя сегодня является такая АСРД, как вендинг. Принимая во внимание экономическое состояния современной России, вендинг может получить дополнительный стимул в дальнейшем количественном и качественном развитии.

Вендинг - это взаимодействие субъектов посредством нестационарной автоматизированной системы (мехатронного автомата, вендора) в процессе продажи то- варов или оказания услуг населению. Возрастающая популярность вендинговых систем распределения в России обусловлена его конкурентными преимуществами:

-

- доступность (вендоры, как правило, работают круглосуточно и максимально приближены к потенциальным потребителям);

-

- экономичность (нет необходимости в дорогостоящей инфраструктуре для ведения бизнеса);

-

- анонимность (отсутствие продавца делает процесс покупки психологически более комфортным для покупателей).

Для определения эффективности дальнейшего развития вендинга возможно использование следующих параметров оценки: организация (месторасположение, режим работы, установка и обслуживание мехатронного автомата и т.п.); финансы (инвестиционные затраты, издержки обращения, прибыльность, окупаемость и т.п.); инновации (автоматизация, внедрение новых технологий, степень их новизны, сроки окупаемости вложенных средств и т.п.); маркетинг (качество товаров, полнота ассортимента, уровень цен, эффективность рекламы, качество обслуживания и т.п.). Оценка развития рынка вендинга с учётом возможностей и угроз осуществляется с учётом следующих факторов: факторы спроса (ёмкость рынка, структура спроса и т.п.); факторы конкуренции (количество конкурентов, их характеристика и т.п.); факторы закупок (наличие поставщиков, их характеристика, условия поставок автоматов, торговых наполнителей, аксессуаров и т.п.); экономические факторы (уровень инфляции, уровень доходов населения, налоговая политика государства и т.п.); социальнокультурные факторы (традиции и система ценностей общества, существующая культура потребления товаров и услуг, стереотипы поведения людей и т.п.).

Изучив развитие современной российской розничной торговли, можно выделить несколько главных тенденций дальнейшего развития.

-

1. Первая тенденция связана с переходом от независимых магазинов к сетевым автоматизированным структурам. Последние демонстрируют более высокую эффективность в силу преимуществ сетевой организации, которая позволяет проводить единую закупочную политику,

-

2. Вторая тенденция заключается в эволюции торговых форматов. С течением времени наблюдается переориентация торговых форматов в сторону относительно менее обеспеченных и более массовых потребительских сегментов: супермаркеты, начав с обслуживания относительно узкого среднего класса, становятся более демократичными; гипермаркеты претендуют на то, чтобы заменить собой открытые рынки; дискаунтеры находят более жесткие и экономичные формы торговли. При этом «наполнение» покупательских тележек становится все большим: эффект экономии от масштаба, субординация поставщиков, использование собственных торговых марок – все это способствует относительному сдерживанию цен в условиях растущих реальных доходов населения. В результате в магазинах большинства торговых форматов увеличивается размер средних товарных чеков, в условиях растущего рынка повышается общий уровень покупательной способности во всех основных сегментах.

-

3. Усовершенствование торговых процессов путем автоматизации. Развитие автоматизации торговых предприятий, а не только промышленности и машиностроения, для которых это характерно, применение новых подходов к использованию торговой и складской площади, внедрение современного программного обеспечения открывают новый потенциал

-

4. Развитие внемагазинных форм организации розничной торговли. Внема-газинная торговля является успешной альтернативой традиционным розничным точкам на удаленных и малопривлекательных для торгового бизнеса территориях. Потому недостаточное развитие данной формы организации торговли является одним из факторов низкой географической доступности товаров для населения Российской Федерации. Кроме того, для внемагазинной торговли нет необходимости поддерживать дорогостоящую торговую инфраструктуру, содержать персонал торгового зала, платить высокие арендные ставки, что обеспечивает ей определенные конкурентные преимущества.

-

5. Одним из направлений торговли является промышленный или производственный аутсорсинг, который может быть использован современными высокотехнологичными компаниями. Например, машиностроительная компания передает сторонней фирме часть, а то и весь производственный процесс. Это позволяет им сконцентрировать усилия на разработке новой и продвижении существующей продукции. Аутсорсинговая компания, в свою очередь, максимум усилий направляет на снижение себестоимости и повышение качества товаров.

экономя на масштабах; строить собственные распределительные центры, частично вытесняя дистрибьюторов; использовать современное программное обеспечение, улучшая системы учета товарных и финансовых потоков.

и пути эволюции всей отрасли торговли. Информационные технологии дают возможность сетям устанавливать постоянную связь с потребителями и становятся основанием для появления глобальных игроков.

Развитие аутсорсинга как технологии современного менеджмента является прямым следствием кооперации специа- лизированных производств на всех стадиях производственного процесса. В свою очередь, информатизация всех сфер деятельности современных организаций стала стимулом к применению новых инструментов, концепций и технологий менеджмента, ускорению инновационных процессов в управлении, возрастанию роли нематериальных активов в обеспечении эффективности и конкурентоспособности.

Наукоемкие производства требуют новых концептуальных решений при формировании технологической среды, принципов ведения бизнеса и структурной организации торговли. Эти новые условия находят отражение в следующих характерных процессах:

-

– переход от функциональной специализации (закупки, производство, продажи, маркетинг и технологическая специализация) к интеграции бизнес-процессов. Кооперационное взаимодействие производителей и поставщиков различных уровней больше не является эффективным, если в его основе не лежит объединение высокопрофессиональных специалистов в рамках выполнения единых биз-нес-задач. Оперативность, эффективность и качество становятся определяющими показателями для каждого звена цепочки создания стоимости;

– интеграция всех звеньев цепочки создания стоимости на основе современных информационных технологий для снижения стоимости продукции, сокращения сроков выполнения заказа;

– успех в бизнесе напрямую связан со способностью компании конкурировать на мировом рынке с производителями мирового уровня;

– развитие инновационных технологий, оперативность в освоении новых технологий и выводе новых продуктов на рынок;

– совершенствование потребительских свойств продуктов с продолжительным жизненным циклом, развитие услуг, сокращение сроков доставки;

– разработка и внедрение новых технологий, позволяющие максимально эффективно использовать ресурсы смежных предприятий на основе аутсорсинга.

В последние десятилетия рынок претерпел существенные изменения. Конкурентоспособность современного предприятия зависит не только от умения извлекать максимум прибыли, грамотно управляя масштабами и объемами выпуска продукции, но также от согласования усилий в области маркетинга, разработки, производства, продаж, обслуживания изделия, то есть от эффективности функционирования всех звеньев цепочки создания стоимости. Разделение ответственности при использовании аутсорсинга всё глубже охватывает процессы создания стоимости. Передача отдельных звеньев цепочки создания стоимости внешним исполнителям объективно необходима для любой компании. Таким образом, аутсорсинг – это новая, перспективная форма организации торгового бизнеса.

Актуальным направлением в области автоматизированного предприятия становится поиск путей повышения эффективности его работы. От обеспечения требуемого уровня надёжности и качества функционирования предприятия зависит эффективность их использования, в том числе в конкретном производстве. Современный рынок диктует необходимость новых подходов к формированию требований к автоматизированному оборудованию с точки зрения конкурентоспособности, качества, надёжности и гибкости при переходе на выпуск новых товаров.

Процедуры оценки и управления конкурентоспособностью предприятия используются в двух направлениях:

-

1) в качестве информационной базы при принятии управленческих решений по вопросам развития предприятия, инновационной, технической и товарной политики;

-

2) при формировании механизма управления конкурентоспособностью и улучшения позиций предприятия на рынке.

Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия в целом применяется при выборе направления развития предприятия и определении стратегии управления его конкурентоспособностью. Расчёт экономических параметров изделия основывается на его конкурентоспособности по совокупности признаков. Цель такого анализа – определить возможное положение изделия в соответствующем секторе рынка, а также оценка конкурентоспособности изделия на этапе жизненного цикла продукции. Данное обстоятельство делает актуальными вопросы расчёта совокупности затрат на производство и реализацию на этапе проектирования, то есть его себестоимость. Результатом такой оценки может стать построение цепочки создания стоимости таким образом, чтобы все составляющие внутренних бизнес-процессов были обеспечены стратегически важными ресурсами самой организации или её партнёров-аутсорсеров: от определения потребностей клиента до удовлетворения этих по- требностей. Для расчёта экономической целесообразности аутсорсинга в торговле необходимо определить коэффициент экономической целесообразности аутсорсинга. Среди других сравнительных показателей можно применить показатели деловой репутации, качества обслуживания клиентов, социально-деловой активности.

Возрастание роли информационного аспекта технологического процесса обусловлено тем, что отсутствие необходимой информации заставляет принимать решения наугад, идти на риск, а иногда и отказываться от выполнения некоторых функций управления качеством. Например, на некоторых предприятиях не удается в полном объеме внедрить процедуры идентификации объекта в связи с необходимостью заполнения и хранения большого числа маршрутносопроводительных паспортов, содержащих данные о физико-механических свойствах объекта, о персонале и т.п. Большинство применяемых в настоящее время компьютерных систем обеспечения качества ориентировано почти исключительно на контроль качества продукции. Практической реализации полномасштабной информационной поддержки управления качеством мешает ряд факторов, в первую очередь нехватка моделей, которые достаточно просто, надежно и точно описывали бы информационные процессы в ходе производства с учётом ресурсов, создаваемых при технологическом проектировании. Устойчивая тенденция повышения качества на конкретном рассматриваемом временном этапе развития предприятия зависит от спроса на продукцию с этим качеством.

Следовательно, для создания современного автоматизированного предприятия, работающего в условиях транзитивной экономики, необходимо создание методологических основ концептуального проектирования автоматизированных систем распределённого доступа, учитывающих влияние различных факторов, с целью обеспечения качества их функционирования. Большие объёмы необходимой информации и потребность в быстром принятии решений (в том числе при оценке новых заказов по производственным возможностям их выполнения и экономической выгодности) однозначно определяют необходимость применения современной компьютерной техники и информационных технологий. При разработке информационно-программного обеспечения интегрированных систем распределения в основу подхода должны быть положены следующие принципы:

-

– решение реальных, а не надуманных задач исходя из объективных потребностей в условиях рынка;

– открытость системы, широкий обмен данными между модулями с целью максимального снижения необходимости в повторном вводе информации;

– модульность автоматизированной системы, возможность её постепенного наращивания и развития.

На втором этапе, при последующем решении задач маркетинга, в круг решаемых ею вопросов включаются:

– формирование и введение баз данных первичной и вторичной маркетинговой информации по своей продукции и продукции конкурентов;

– сопоставление характеристик своей и конкурирующей продукции;

– анализ потребностей и производственных возможностей потребителей, поставщиков и конкурентов;

– анализ товарной и фирменной структуры рынка;

– оценка общей конъюнктуры и перспектив торговли в конкретных регионах, странах и местностях, намечаемых в качестве рынков, с выбором наиболее перспективных из них;

– анализ цен, ценовых соотношений и пропорций и их роли в конкурентной борьбе на каждом рынке;

– оценка конкурентоспособности своей продукции на выбранном рынке в течение определённого промежутка времени;

– ситуационный анализ деятельности производственного предприятия;

– анализ эффективности маркетинговой деятельности.

Анализ систем управления предприятием показывает, что с повышением уровня автоматизации повышаются требования к каждому уровню иерархии управления, к основному и вспомогательному технологическому оборудованию. Таким образом, для получения наиболее эффективной системы распределения, средств управления на ранних этапах проектирования необходимо их рассматривать как части единого целого всей интегрированной системы.

Человеческое общество испытывает постоянную потребность в создании новых видов продукции, внедрении новых технологий, решении вопросов автоматизации рутинного труда. При этом человек всегда стремится к экономии затрат труда в процессе создания и обеспечения каче- ственных эксплуатационных характеристик производства и сферы обращения. В связи с этим проблема формирования информационной системы поддержки принятия решений (ИС ППР) при проектировании интеллектуальных систем, ориентированных на работу в условиях меняющегося рынка, носит актуальный характер.

В 1989 г. Японией был предложен проект «Интеллектуальные производственные системы» (IMS – Intelligent Manufacturing Systems). Его главная цель – обеспечить выживание и подъём конкурентоспособности японских предприятий на мировых рынках конца XX–начала XXI века. В проекте IMS разрабатывается концепция автономных и распределённых производственных систем, состоящих из производственных модулей, снабжённых средствами искусственного интеллекта и компьютерными аналогами биологических систем. С середины 90-х гг. подобные работы получили широкий мировой резонанс и сегодня выполняются крупными международными консорциумами в ответ на реальные потребности промышленности. В настоящее время основные темы исследований по IMS подразделяются на 5 групп:

-

- исследование и моделирование полного жизненного цикла продукции (total product lifecycle);

-

- исследование и разработка производственных и деловых процессов на предприятиях различных отраслей;

-

- средства выработки стратегий, планирования и проектирования;

-

- человеческие, организационные и социальные факторы производства;

-

- виртуальные и расширенные пред-

- приятия (virtual and extended enterprises).

К началу 1998 г. по линии ESPRIT были поддержаны следующие проекты: GLOBEMAN’21; Next Generation Manufacturing Systems – NGMS; GNOSIS; Ho-lonic Manufacturing Systems – HMS; Metamorphic Material Handling Systems; Rapid Product Development; Organizational Aspects of Human-Machine Coexisting Systems; Initiative and Intelligent Field Factory; Intelligent Composite Products.

Эффективное использование знаний как основы решения глобальных проблем требует обеспечения доступа ко всем имеющимся источникам. Но производственные, экологические знания и знания о мировом рынке отнюдь не сконцентрированы в каком-то отдельном регионе или стране, а распределены по всему миру. Поэтому общая исследовательская программа должна включать всех заинтересованных участников.

Всё чаще производство выходит за пределы национальных или региональных рамок; международное давление обусловливает постепенное открытие ранее закрытых национальных рынков.

Развитие транснациональных корпораций и стремление к свободному доступу к продуктам и услугам со стороны потребителей требуют глобализации ведущихся исследований и разработок, касающихся новых продуктов и производственных технологий.

Интеллектуальное управление (intelligent control) – это высокоорганизованное управление, основанное на использовании моделей, выполняющих интеллектуальные функции принятия решений, планирование поведения, обучения и само- обучения в условиях изменяющейся внешней среды. Интеллектуальная система управления – это система управления, обеспечивающая улучшение качества управления за счет автоматически принимаемых решений на основе моделей и базы знаний о неизвестных характеристиках объекта управления и окружающей среды, формируемых на основе обучения и адаптации.

Мехатроника – это область науки и техники, основанная на синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающими проектирование и производство качественно новых модулей, систем, машин и систем с интеллектуальным управлением и функциональным движением.

Под мехатронной системой (МС) понимается упорядоченное множество, основанное на синергетическом объединении мехатронных агрегатов, модулей, узлов с упорядоченными связями, динамически функционирующих во времени и пространстве.

МС – это системы, имеющие организационную и функциональную структуру управления, которой соответствуют следующие принципы:

– наличие многоуровневой иерархической структуры, обеспечивающей повышение интеллектуальности от нижнего к верхнему иерархическому уровню;

– открытость системы, позволяющая расширять программное и технологическое обеспечение;

– информационное взаимодействие с внешним миром через каналы связи;

– наличие в составе программного обеспечения агентно-ориентированных моделей принятия решений, прогнозирования поведения мехатронных узлов, агрегатов, модулей и системы в целом;

– обеспечение «живучести» системы при аварийных ситуациях, возникающих в результате отказов в подсистемах МС;

– формирование базы знаний и наличие механизма, позволяющего оптимизировать организационные, технологические, эксплуатационные и информационные процессы;

– наличие информационной системы сопровождения, обеспечивающей общую стратегию поддержки принимаемых решений на всех этапах жизненного цикла МС.

К задаче управления целевым комплексом МС может быть применена декомпозиция по функциональнотехнологическому принципу, то есть выделение задач управления и контроля за отдельными группами узлов, систем и механизмов, решающих в целевом комплексе некоторую законченную технологическую задачу. Будем называть эти группы функциональными подсистемами, входящими в целевой комплекс. Для решения задачи оптимизации МС по функционально-технологическому принципу применим один из эволюционных алгоритмов, а именно генетический алгоритм.

Представим наборы названий функций МС в виде хромосом, то есть наборов векторов, разбитых на ячейки (гены). Соблюдение порядка расположения гена обязательно. Размерность гена в двоичном исчислении определяется размерностью множества конечных неделимых функций. Кодирования функций будем выполнять в двоичном формате.

В этом случае мы используем N бит для каждой функции, причем N может быть различным для каждого закодированного названия функции. В нашем примере генетический алгоритм (ГА) работает следующим образом. В первом поколении все хромосомы генерируются, согласно тому, что мы имеем на текущий момент, или, если мы проектируем мехатронную систему с нуля, то возможно сгенерировать параметры случайно из множества возможных. Определяем их «полезность». Начиная с этой точки, ГА может начинать генерировать новую популяцию. Обычно размер популяции постоянен. Репродукция состоит из четырех шагов: селекции, трёх генетических операторов (кроссовера, мутации, инверсии). Селекцию будем выполнять следующим образом:

– делаем сравнение по маске о совпадении существующих кодов функций;

– наиболее несовпадающие хромосомы исключаем;

– над оставшимися хромосомами в цикле выполняем вышеперечисленные операторы.

Кроссовер является наиболее важным генетическим оператором. Он генерирует новую хромосому, объединяя генетический материал двух родительских. Существует несколько вариантов кроссовера. Наиболее простым является одноточечный. В этом варианте просто берутся две хромосомы и перерезаются в случайно выбранной точке. Результирующая хромосома получается из начала одной и конца другой родительских хромосом.

Мутация представляет собой случайное изменение хромосомы (обычно простым изменением состояния одного из битов на противоположное).

Инверсия инвертирует порядок бит в хромосоме путём циклической перестановки (случайное количество раз). Многие модификации ГА обходятся без данного генетического оператора.

Процесс оптимизации задачи декомпозиции АСРД по функциональнотехнологическому принципу останавливаем после получения набора хромосом с генами, в которых отображены коды существующих названий функций АСРД.

Большинство систем имеют довольно независимые подсистемы. Вследствие этого при обмене генетическим материалом часто может встретиться ситуация, когда от каждого из родителей берутся гены, соответствующие наиболее удачному варианту определенной подсистемы. Следовательно, ГА позволяет накапливать удачные решения для систем, состоящих из относительно независимых подсистем (это большинство современных сложных технических систем и все известные живые организмы).

Кроме того, генетический алгоритм возможно использовать для оптимизации управления АСРД. Тогда параметры, которые закодированы в генотипе, можно представить как набор команд программы управления АСРД. В этом случае мы имеем дело с понятием эволюционного, или генетического, программирования.

Методологической основой функционально-структурного подхода является приоритет функциональной организации над структурой технической системы.

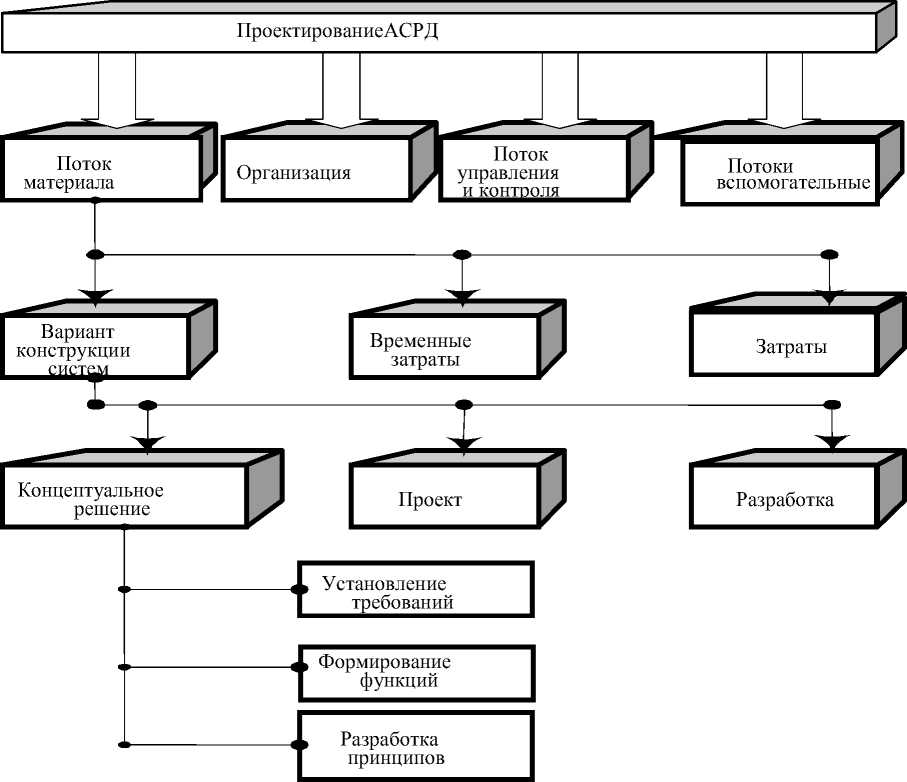

Опыт разработки и эксплуатации АСРД показал, что эффективность их применения возрастает при усложнении условий функционирования. На рисунке представлены основные этапы проектирования АСРД. В то же время одна из основных проблем многономенклатурного производства состоит в том, что с повышением уровня автоматизации оборудования существенно снижается его гибкость. Гибкость предлагается оценивать как интегральный показатель надёжности производственной системы по формуле Г = РхРг Р 3, где Рр Р т., Р 3 — вероятность работы оборудования без отказов по техническим (неисправность), технологическим (переналадка) и организационным причинам соответственно.

Использование и разработки интегральных показателей надёжности, экономической эффективности позволяют сравнивать различные структуры автоматизированного производства на всех стадиях их создания, внедрения и эксплуатации. Решение проблемы совершенствования технологической среды, создание конкурентоспособных автоматов на основе установления взаимосвязей этапов жизненного цикла в условиях транзитивной экономики является актуальной задачей.

Первая задача – это выбор наиболее приемлемых вариантов мехатронного модуля. Результатом такого выбора является совокупность функциональных, геометрических и технологических признаков, определяющих основные технические характеристики мехатронного модуля.

Вторая задача сводится к поиску наиболее рационального технического решения формообразующих движений мехатронного модуля при заданных технологических параметрах обработки. За- дачи поиска рациональной кинематической и компоновочной схем относятся к классу обратных задач. Если при решении прямых задач исследуют заданную компоновку, определяя её нагрузочные характеристики, то при решении обратных задач синтезируют кинематическую и компоновочную схемы, которые реализуют необходимый вариант задания на обработку поверхностей. В этих условиях необходимо иметь системы моделей, имитирующих функционирование кон- струкции узлов, агрегатов и процедуры диалога конструктора с имитационными моделями. К третьему типу задач относятся задачи определения оптимального значения конструкторско-технологических параметров решения. Результатом решения этих задач на этапе концептуального проектирования является совокупность проектной, технологической и конструкторской документации, определяющей техническое задание и предложение.

Рисунок – Основные этапы проектирования АСРД

Очевидно, что каждому этапу разработки при проектировании соответствует свой уровень проработки кинематической и компоновочной схем мехатронного модуля. В этих условиях решение задач любого этапа проектирования конструкций затруднительно из-за большого числа переменных, которые имеют неравномерное влияние на функциональные параметры конструкции, что приводит к большому числу малоэффективных решений. Следовательно, необходимо иметь согласованные декомпозиционные схемы проектирования производственной структуры, системное формирование технологической среды, учитывать влияние различных возмущающих факторов на конструкцию мехатронного модуля. Структурно-функциональный синтез (СФС) позволяет выбирать кинематическую и компоновочную схему не только с позиции технологических возможностей данного модуля, но и с учетом совместной работы мехатронного модуля и системы управления МС в целом. Это обстоятельство существенно повышает эффективность проектных работ за счёт снижения сроков, стоимости и экспериментальной отработки конструкции мехатронного модуля.

Методами НС можно исследовать различные классы процессов, протекающих в самоорганизующихся системах, в частно- сти проводить анализ и синтез конструкторско-технологической информации САПР изделий, мониторинг и прогнозирование рынка продукции и рентабельности предприятия, прогнозировать надёжность работы АСРД и ММ на основе диагностической информации и др.

Традиционный информационный подход, который основан, как правило, на принципах непараметрической статистики, позволяет обоснованно выбирать структуру модели, если имеется достаточно большое количество исходных или экспериментальных данных. Однако в ряде случаев предпочтительными оказываются нейронные модели.

Рациональная система эксплуатации и технического обслуживания АСРД должна предусматривать оптимальную продолжительность между ремонтнопрофилактическими работами. Существуют различные методы косвенного определения физического износа и расчета периодичности работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования: по календарному времени работы оборудования (или по сроку его службы); по фактическому времени работы оборудования; по объёму работы, выполненной оборудованием; по текущему техническому состоянию оборудования. Возможна и комбинация этих методов. Для АСРД целесообразно иметь развитую систему диагностики состояния механических и управляющих узлов, агрегатов, модулей и систему информационного сопровождения, обеспечивающую своевременную профилактику оборудования по его реальному техническому состоянию. На ранних этапах проектирования АСРД целесообразно иметь информацию о вариантах технологических процессов и прогноз изготовления деталей для обеспечения интеграции конструкторского и технологического проектирования в соответствии с методологией CE (Concurrent Engineering). На ранних этапах проектирования интеллектуальные компьютерные системы прогнозирования себестоимости изделия должны совмещать в себе маркетинговые, финансовые, технологические и технические функции, оценивать возможности предприятия в условиях применения различных технологий производства изделия и конструктивных вариантов его исполнения.

Всё большее значение на ранних стадиях проектирования АСРД приобретают автоматизированные системы (АС) синтеза и оценки их компоновок. Такие АС позволяют не только снизить трудоёмкость опытно-конструкторских работ, но и обеспечить возможность просмотра в кратчайший срок большого числа альтернативных компоновок мехатронного модуля и выбора варианта, оптимального для реализации заданного технологического процесса. Поскольку качество ме- хатронного модуля закладывается именно на этапе создания его компоновки, то в АС должна быть предусмотрена возможность определения взаимосвязи между показателями точности и компоновкой, а также выработки рекомендаций по обеспечению заданной точности будущего мехатронного модуля.

Поиск новых решений при проектировании нового технологического оборудования должен осуществляться по следующему алгоритму:

– формализация проблемы, подлежащей решению;

– раскрытие служебного назначения всех функциональных свойств, технологических требований, технических характеристик и параметров проектируемого технологического оборудования;

– формирование возможных вариантов выполняемых технологических функций и необходимых технических характеристик;

– определение наиболее приемлемых вариантов решений для дальнейшей проработки технического предложения на проектирование технологического оборудования.

Такой подход структурирует данные и направляет ход решения, позволяющий оценить все возможные варианты возможных комбинаций. В настоящее время не существует какого-либо универсального метода выявления и оценки принципиально новых вариантов решения проблемы. Поэтому развитие метода Ф. Цвикки с использованием методов искусствен- ного интеллекта, методов исследования операций, принципов синергетики и системного подхода является наиболее результативным при решении технических проблем. Оптимизация проектного решения включает анализ различных вариантов конструкций и технологии их изготовления. Поэтому необходимым условием для эффективного принятия решений на ранних этапах проектирования является создание специального математического, программного и информационного обеспечения САПР для мехатронного модуля и АСДР.

Список литературы Формирование технологической среды автоматизированных систем распределенного доступа в сфере обращения

- Об утверждении стратегии развития торговли в РФ на 2011-2015 годы и период до 2020 года: приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31.03.2011 г. № 422 //Справ.-прав. система «Консультант плюс».

- Аршанский М. М. Мехатроника: основы глоссария/М. М. Аршанский, Е. В. Шалобаев//Мехатроника. 2001. № 4. С. 47-48.

- Беликов И. П. Современные форматы розничной и оптовой торговли/И. П. Беликов. М.: Лаборатория книги, 2012. 142 с.

- Берман Б. Розничная торговля. Стратегический подход/Б. Берман, Д. Эванс. М.: Вильямс, 2008. 1184 с.

- Брагин Л. А. Организация розничной торговли в сети Интернет: учеб. пособие/Л. А Брагин. М.: Форум; ИНФРА-М, 2014. 119 с.

- Вендинговый рынок России и СНГ. Корпоративный блог //Режим доступа::http://www. eVending.ru (дата обращения 15.05.2017).

- Габеев М. Вендинговые сети как новый инструмент маркетинга /Габеев М.//Режим доступа: http://www. AdvSchool.ru (дата обращения 15.05.2017).

- Гослинг Д. Проектирование торговых комплексов/Д. Гослинг, Б. Мэйтленд; пер. с англ. М.:Стройиздат, 2009. 136 с.

- Давыдов В. М. Аппаратные и программные средства технологии автоматизированного производства: учеб. пособие/В. М. Давыдов, Ю. Ф. Огнев, Е. А.Кудряшов. Курск, 2010. 279 с.

- Давыдов В. М. Концептуальное проектирование мехатронных модулей механообработки/В. М. Давыдов, Ю. Г. Кабалдин. Владивосток: Дальнаука, 2003.

- Давыдов В. М. Агентно-ориентированное моделирование интеллектуальный мехатронной системы/В. М. Давыдов, П. П. Кибяков//Вестник ХГАЭП. 2003. № 2-3(13). С. 188-195.

- Давыдов В. М. Синтез децентрализованного периодического управления нелинейно-нестационарным объектом с запаздыванием по состоянию/В. М. Давыдов, А. И. Годяев, Е. А. Шеленок//Вестник Тихоокеанского гос. ун-та. 2012. № 1 (24). С. 23-32.

- Давыдов В. М. Проблемно-ориентированная имитационная модель для исследования надёжности мехатронной системы/В. М. Давыдов//Мехатроника. 2002. № 2. С. 11-13.

- Дашков Л. П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: учебник/Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. М.: Дашков и К°, 2012. 508 с.

- Кликич Л. М. Экономика сферы услуг: проблемы методологии и анализ/Л. М. Кликич. Уфа: БПАУ, 2004. 381 с.

- Кент Т. Розничная торговля: учебник/пер. с англ./Т. Кент, О. Омар. М.: Юнити-Дана, 2012. 756 с.

- Коммерсант //Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3007603 (дата обращения 15.05.2017).

- Мисарович М. Теория иерархических многоуровневых систем/М. Мисарович, Д. Мано, И. Такахара. М.: Мир, 1973.

- Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России). //Режим доступа: http://www.minpromtorg.gov.ru (дата обращения 15.05.2017).

- Рудецкая А. В. Особенности организации автоматизированной розничной торговли/А. В. Рудецкая//Вестник Тихоокеанского гос. ун-та, 2009. № 2 (13). С. 139-144.

- Рудецкая А. В. Формирование системы эффективной организации процессов автоматизированной торговли/А. В. Рудецкая//Вестник ХГАЭП. 2012. № 1 (58). С. 9-14.

- Рудецкая А. В. Концепция формирования вендинговой сети/А. В. Рудецкая//Гуманизация образования. 2015. № 2. С. 118-124.

- Рудецкая А. В. Вендинг: роль и значение в современной экономике/А. В. Рудецкая//Научное обозрение. 2016. № 1. С. 138-141.

- Третьяков М. М. Управление услугами вендинга: монография/М. М. Третьяков, А. В. Рудецкая. Хабаровск: ТОГУ, 2014. 150 с.

- Черняховская Т. Н. Современные тенденции в развитии каналов сбыта/Т. Н. Черняховская//Вендинговые сети как новый инструмент маркетинга //Режим доступа: http://www.advschool.ru. (дата обращения 15.05.2017).

- Чигарин Т. Г. Энциклопедия вендинг-бизнеса 2005-2017/Т. Г. Чигарин//е-журнал о вендинг-бизнесе //Режим доступа: http://www.e-vending.ru (дата обращения 15.05.2017).

- Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей/Г. Хакен. М., 1985.

- Яковлева Т. Самоорганизация системы как условие эффективного управления/Т. Яковлева, В. Давыдов//Вестник ХГАЭП. 2001. № 2. С. 25-27.