Формирование твёрдых растворов меди и молибдена в неравновесных условиях

Автор: Носков Ф.М., Квеглис Л.И., Лесков М.Б., Масанский О.А., Гареева А.С.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 6 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье исследованы процессы структурообразования, протекающие при совместной пластической деформации меди и молибдена. Показано, что в рассматриваемых условиях возможно не только образование твердых растворов в зоне контакта компонентов, но и формирование новых структурных состояний, представляющих собой локализованные икосаэдрические атомные конфигурации.

Медь-молибден, пластическая деформация, сварка взрывом, твердые растворы, икосаэдрические фазы, кластеры

Короткий адрес: https://sciup.org/146283188

IDR: 146283188 | УДК: 539.213.536

Текст научной статьи Формирование твёрдых растворов меди и молибдена в неравновесных условиях

Цитирование: Носков Ф. М. Формирование твёрдых растворов меди и молибдена в неравновесных условиях / Ф. М. Носков, Л. И. Квеглис, М. Б. Лесков, О. А. Масанский, А. С. Гареева // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2025, 18(6). С. 813–827. EDN: URFEHN ских сплавах кристаллическая структура может содержать в качестве строительных единиц кластеры с икосаэдрической атомной конфигурацией.

Состоящие только из тетраэдров объекты обладают высокой плотностью упаковки, в которых плотность упаковки вещества составляет 89 %, что существенно больше плотнейших кристаллических упаковок ГЦК и ГПУ с плотностью 74 %. Наличие таких образований в структуре расплавленного или аморфного металла может объяснить их высокую плотность (для аморфных сплавов равную в среднем 71–73 %), в то время как расчетная плотность хаотической плотной упаковки не превышает 64–66 % [20]. Поскольку плотность упаковки аморфных сплавов с икосаэдрическими фазами по факту оказывается все же несколько меньше, чем у плотноупакованных фаз (ГЦК, ГПУ) и у ОЦК решетки, то получается, что металл в таком состоянии более «рыхлый». Систематическое обсуждение икосаэдрических образований в металлах проведено Франком и Каспером [21, 22], которые показали возможность их образования и основные четыре типа кластеров, одним из которых является простой икосаэдр. В настоящее время известно большое количество структур, которые относятся к тетраэдрически плотноу-пакованным фазам и формируются в структурно-неустойчивых состояниях, характерных для пластической деформации [23–25]. Известны работы, в которых показано, что механохимиче-ским методом можно получить икосаэдрические фазы [26, 27]. Нами было показано образование тетраэдрически плотноупакованных структур при пластической деформации в никелине титана [28, 29], в стали Гадфильда [30–32], в железе [33].

Таким образом, цель работы – исследование структурно-фазовых превращений, которые протекают при совместной пластической деформации в системе «медь-молибден» с помощью кластерного подхода.

Образцы и методы исследования. Образцы композиционного материала (КМ) получены сваркой взрывом многослойного пакета пластин технической меди (марка М1) толщиной 0,3 мм и пластины молибдена (марка МЧ) толщиной 0,5 мм. Пакет из чередующихся 7 медных и 7 молибденовых пластин сваривали взрывом одним зарядом взрывчатого вещества аммонита 6ЖВ по методике, описанной в работе [34].

Кроме того, были осуществлены эксперименты на гидравлическом прессе. Молибденовая проволока диаметром 0,5 мм и общей длиной 30 мм (эксперимент с проволокой 1) и 60 мм (эксперимент с проволокой 2) разделялась на отрезки около 1 мм и вдавливалась в медную пластину толщиной 2 мм с помощью гидравлического пресса с усилием 3 тонны. Также в медную пластину толщиной 2 мм вдавливали молибденовую пластину размером 6х6 мм и толщиной 1 мм.

В ходе работы были проведены исследования при помощи оптического (Nikon Eclipse LV100) и сканирующего электронного микроскопа с энергодисперсионной приставкой (JEOL7001F) и рентгенофазового анализа (Bruker), а также измерение микротвёрдости образцов (ПМТ-3).

Экспериментальные результаты

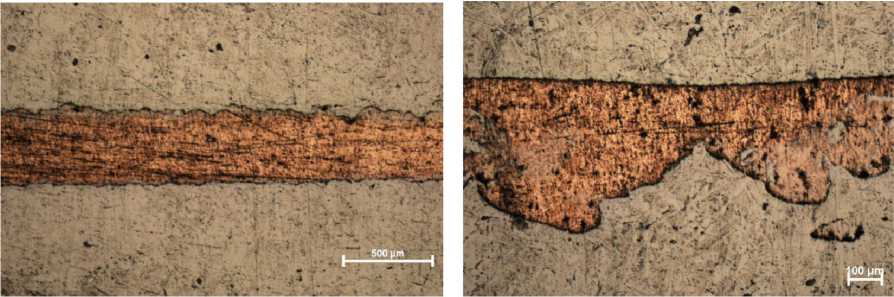

На рис. 1 показана структура композиционного материала медь-молибден, полученного сваркой взрывом. В центре рис. 1 а расположен слой меди, сверху и снизу – слои молибдена. Хорошо выражена зона контакта, которая имеет волнистую форму, типичную для этого типа сварки.

а

б

Рис. 1. Структура образца в зоне соединения молибдена и меди после сварки взрывом: а – нормальное взаимодействие компонентов ×75; б – активное взаимодействие компонентов ×150

Fig. 1. The structure of the sample in the molybdenum-copper junction after explosion welding: a – normal interaction of components ×75; b – active interaction of components ×150

Видно, что компоненты КМ взаимодействовали друг с другом с разной интенсивностью в разных участках образца. Так, в одних участках происходило активное взаимодействие и перемешивание компонентов (рис. 1 б ), о чём можно судить и по размытой границе переходной зоны, и по визуальным признакам – цветовым оттенкам полученных твёрдых растворов. Это может свидетельствовать о возникновении твёрдорастворного взаимодействия, наравне с чисто механическим. В других же областях, где условия взаимодействия были иными, интенсивность взаимного проникновения компонентов слабая (рис. 1 а ).

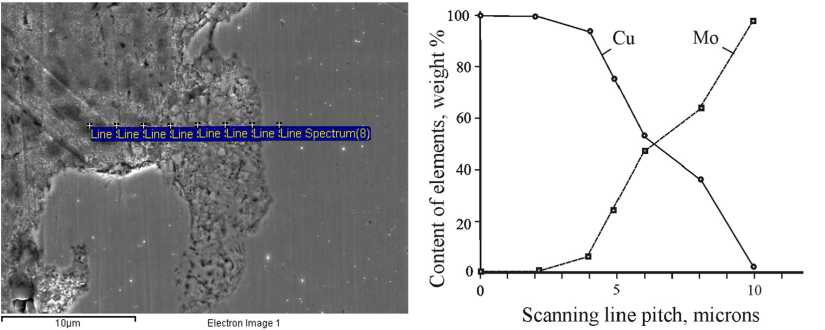

Сканирующая электронная микроскопия позволяет провести исследование локального взаимодействия компонентов КМ в переходной зоне. Были построены несколько линий спектров для исследования глубины взаимопроникновения меди и молибдена друг в друга. На рис. 2 а представлено электронно-микроскопическое изображение участка переходной зоны

а

б

Рис. 2. Электронно-микроскопическое исследование образца КМ медь-молибден: а – маркеры линейного спектра в переходной зоне Cu-Mo; б – линейный профиль концентраций меди и молибдена

Fig. 2. Electron microscopic study of a Cu-Mo KM sample: a – markers of a linear spectrum in the Cu-Mo transition zone; b – linear profile of copper and molybdenum concentrations медь-молибден, с которого был снят последовательный ряд спектров. Результаты этого исследования представлены на рис. 2 б.

Видно (рис. 2 б ), что в этой локальной области глубина переходной зоны образования твёрдых растворов на основе меди и молибдена составляет порядка 10 мкм. Таким образом, в процессе твердофазного взаимодействия произошло взаимное растворение меди в молибдене и молибдена в меди.

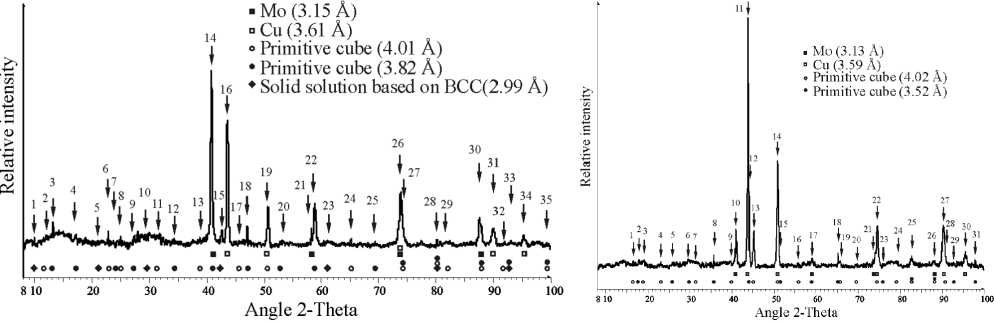

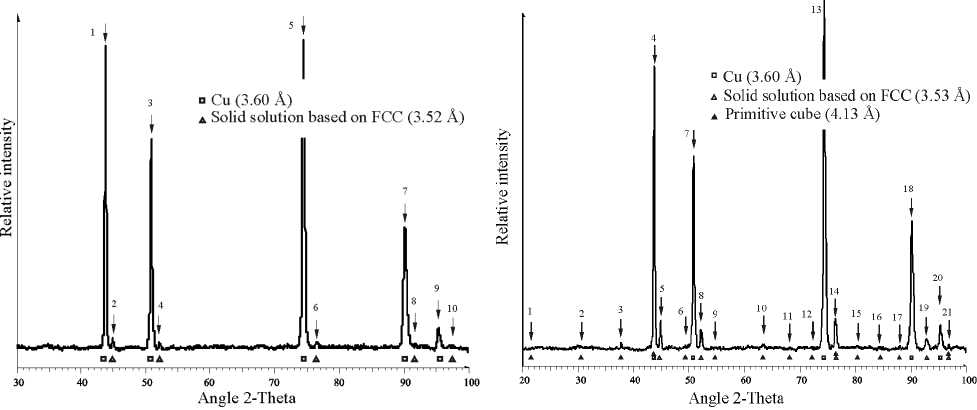

Для установления фазового состава полученных образцов КМ исследовали отдельно слои молибдена и меди с помощью рентгеновского дифрактометра. На рис. 3 представлены рентгеновские дифрактограммы от молибденового и медного слоев КМ, полученного сваркой взрывом.

Видно, что помимо чистых компонентов (меди и молибдена) в составе образцов выявлен целый ряд фаз: твердый раствор на основе молибдена (ОЦК решетки) с параметром 2,99 Å, а также примитивные кубические кристаллические решетки с целым рядом параметров (3,52, 3,82, 4,01 и 4,02 Å). Важно отметить особенность полученной картины, в которой не наблюдаются твердые растворы на основе ГЦК решетки меди, хотя медь существенно пластичней молибдена.

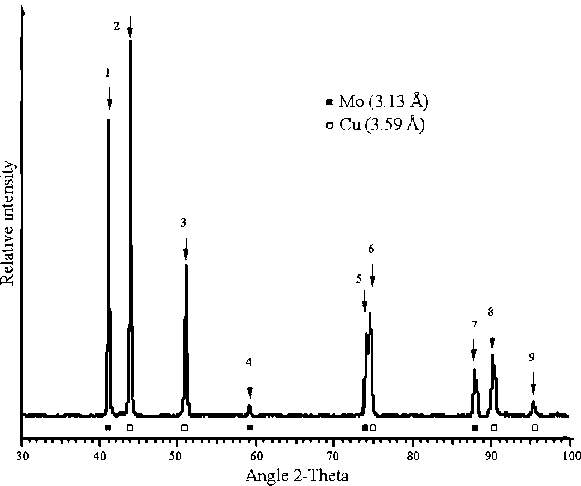

На рис. 4 представлена рентгеновская дифрактограмма образца медной пластины, после вдавливания на прессе молибденовой пластины, из которой следует, что совершенно другие условия деформации (в первую очередь минимальное удельное давление из всех экспериментов) не привели к сколько-нибудь существенному взаимодействию меди и молибдена.

На рис. 5 представлены рентгеновские дифрактограммы образцов медной пластины, после вдавливания в нее на прессе молибденовой проволоки (эксперименты с проволокой 1 и 2).

Из рис. 5 видно, что условия взаимодействия меди и молибдена сильно влияют на получающийся фазовый состав. Так, в случае эксперимента 2 (рис. 5 а ), где площадь вдавленного молибдена была существенно ниже, чем в случае вдавливания на прессе с тем же усилием молибденовой пластины (рис. 4), а следовательно, удельное давление было выше, наблюдается помимо чистой меди твердый раствор на основе ГЦК решетки меди. Во втором случае (рис. 5 б ) площадь вдавливаемой молибденовой проволоки была еще ниже. Это привело к формирова-

аб

Рис. 3. Рентгеновская дифрактограмма образца КМ: а – от молибденового слоя; б – от медного слоя

Fig. 3. X-ray diffraction pattern of the KM sample: a – from the molybdenum layer; b – from the copper layer

Рис. 4. Рентгеновская дифрактограмма от медной пластины, после вдавливания в нее на прессе молибденовой пластины

Fig. 4. X-ray diffraction pattern from a copper plate after pressing a molybdenum plate into it

а

б

Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы от медной пластины,

молибденовой проволоки: а – эксперимент 2; б – эксперимент 1

после вдавливания в нее на прессе

Fig. 5. X-ray diffraction patterns from a copper plate after pressing a molybdenum wire into it: a – experiment 2; b – experiment 1

нию не только твердого раствора на основе ГЦК решетки, но и к возникновению фазы с примитивной кубической решеткой с параметром 4,13 Å.

Исследования микротвёрдости КМ после сварки взрывом показали, что микротвердость компонентов увеличились по сравнению с микротвердостью отожженных меди и молибдена. Это произошло как из-за наклёпа, вызванного пластической деформацией при сварке взрывом, так и из-за твёрдорастворного упрочнения вследствие возникновения твёрдых растворов меди в молибдене и молибдена в меди.

Обсуждение результатов. В табл. 1 приведены сводные данные по фазам, выявленным после взаимодействия под давлением меди и молибдена. В табл. 1 не введены чистые компоненты – медь и молибден, однако во всех соответствующих образцах они обнаружены (см. рис. 3–5). Напомним стандартные значения параметров кристаллических решёток: у ГЦК меди a = 3,615 Å, а у ОЦК молибдена a = 3,147 Å.

Из табл. 1 следует, что в системе «медь-молибден» под давлением формируется целый ряд фаз, что объясняется неравновесными условиями взаимодействия. Видно, что при взаимодействии компонентов были получены неравновесные фазы по типу твёрдых растворов как на основе кристаллической решетки меди, так и на основе кристаллической решетки молибдена. Следует иметь в виду, что твердость молибдена существенно выше, чем у меди. Именно этим объясняется распределение указанных твердых растворов. Твердый раствор на основе гранецентрированной кристаллической решетки меди ( a ≈ 3,52 Å, см. рис. 5) сформировался при эксперименте на прессе, при относительно небольших нагрузках. В случае сварки взрывом при взаимодействии меди и молибдена были выявлены твердые растворы на основе объемно-центрированной кристаллической решетки молибдена ( a = 2,99 Å, см. рис. 3 а ). Для образования такого твердого раствора в эксперименте на прессе не хватило энергии. В случае сварки взрывом твердый раствор на основе ГЦК меди оказался неустойчивым и вместо него, как будет показано, возникли другие фазы.

Обращают на себя внимание параметры полученных твердых растворов, они и для ОЦК и для ГЦК оказываются ниже, чем параметры молибдена и меди соответственно. Это может быть связано с образованием не обыкновенного твердого раствора, а сверхструктуры, т.е. атомноупорядоченного твердого раствора, в котором атомы меди и молибдена занимают не любое, а некоторое определенное положение. Следствием этого может быть эффект сверхструктурного сжатия. Подтверждением образования атомного упорядочения являются сверхструктурные пики интерференции. Для твердого раствора на основе ОЦК решетки – это индексы типа (⅓ 0 0) и (½ ½ 0), (пики № 1 и 5 на рис. 3 а ).

Таблица 1. Сводная таблица по выявленным фазам в системе «медь-молибден»

Table 1. Summary table of identified phases in the copper-molybdenum system

|

Тип кристаллической решетки |

Параметр кристаллической решетки, Å |

Эксперимент |

Данные эксперимента представлены |

|

ОЦК |

2,99 |

Сварка взрывом, слой молибдена |

Рис. 3 а |

|

ПК |

3,82 |

Сварка взрывом, слой молибдена |

Рис. 3 а |

|

ПК |

3,52 |

Сварка взрывом, слой меди |

Рис. 3 б |

|

ПК ПК |

4,01 4,02 |

Сварка взрывом, слой молибдена Сварка взрывом, слой меди |

Рис. 3 а Рис. 3 б |

|

ГЦК ГЦК |

3,52 3,53 |

Вдавленная в Cu на прессе проволока Mo (эксперимент 2) Вдавленная в Cu на прессе проволока Mo (эксперимент 1) |

Рис. 5 а Рис. 5 б |

|

ПК |

4,13 |

Вдавленная в Cu на прессе проволока Mo (эксперимент 1) |

Рис. 5 б |

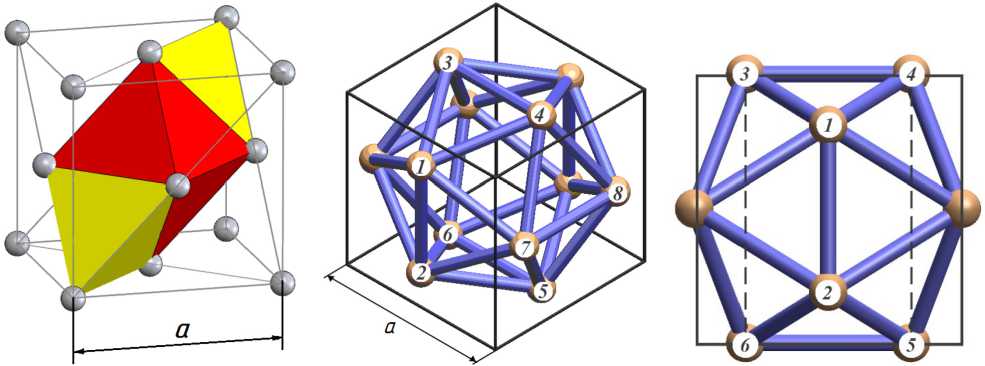

Для анализа других, сформировавшихся в крайне неравновесных условиях фаз, необходимо привлечь понятие тетраэдрически плотноупакованных структур и кластерные модели структурообразования. В существующих кластерных моделях структурообразования превращение описывается как переход координационного полиэдра исходной структуры в другой полиэдр конечной [14]. Например, куб октаэдр, т.е. координационный полиэдр, соответствующий первой координационной сфере плотноупакованной структуры ГЦК, может преобразовываться в икосаэдр (полиэдр Франка-Каспера с 12 вершинами), а ромбододекаэдр структуры ОЦК – в полиэдр Франка-Каспера с 14 вершинами. Элементарным актом структурного превращения в этих моделях является смещение атомов исходного многогранника на расстояние, меньшее межатомного. В работах [13, 14] это положение описывается как переброска диагоналей в ромбе, представляющем собой объединение двух треугольных граней координационного многогранника.

Кластерный подход позволяет описать не только тетраэдрически плотноупакованные фазы, но и обыкновенные кристаллические решетки, например ГЦК и ГПУ [9, 14]. Такие решетки могут быть описаны как комбинации тетраэдров и октаэдров. Согласно [11] решетка ГЦК может быть представлена как комбинация правильного октаэдра, окруженного тетраэдрами, связанными общими треугольными гранями (рис. 6 а ).

Из табл. 1 видно, что наряду с ОЦК и ГЦК решетками мы обнаружили системы рефлексов, соответствующих примитивной кубической решетке с рядом параметров (3,82; 3,52; 4,01 и 4,13 Å). Для объяснения возникновения таких фаз с такими параметрами предположим, что в структуре сформировались тетраэдрические плотноупакованные структуры на основе ико-саэдрических атомных конфигураций.

На рис. 6 б продемонстрировано, как икосаэдр вписывается в куб. Для этого ребра типа 1–2, 3–4 или 7–8 располагаются в гранях куба. В икосаэдре все ребра попарно параллельны,

а б в

Рис. 6. Кластерное представление кристаллических структур: а – ромбоэдрический кластерный агрегат ГЦК решетки [11]; б – схема, демонстрирующая связь икосаэдра с примитивной кубической решеткой; в – золотой прямоугольник 3–4–5–6 в икосаэдре [35]

Fig. 6. Cluster representation of crystal structures: a – rhombic cluster aggregate of the FCC lattice [11]; b – scheme demonstrating the connection of the icosahedron with the primitive cubic lattice; c – golden rectangle 3–4–5–6 in the icosahedron [35]

каждая пара образует золотой прямоугольник, т.е. прямоугольник с отношением ребер, равным 1,618 [35]. Золотой прямоугольник выделен на рис. 6 в пунктиром, как прямоугольник 3–4–5–6.

Как показано на рис. 6 а структура ГЦК может быть представлена как комбинация октаэдра и тетраэдра, причем ребра у указанных фигур одинаковы. Для меди с параметром a = 3,60 Å (см. рис. 5 б ) ребро тетраэдра ( d 110 ГЦК решетки) будет составлять 2,55 Å (для этого параметр 3,60 Å делим на корень из двух). Теперь возьмем примитивный куб с параметром 4,13 Å (см. табл. 1) и предположим, что в него вписан икосаэдр. Рассчитаем длину его ребер (и соответственно, ребер 20 тетраэдров, из которых он состоит), для этого 4,13 Å разделим на отношение золотого сечения 1,618. В результате получаем 2,55 Å. Т.е. размеры тетраэдров, складывающих икосаэдр, совпадают с размером тетраэдров, образующих структуру ГЦК меди. Теперь становится понятна причина выявления нами в эксперименте рефлексов, отвечающих примитивному кубу с параметром 4,13 Å (см. табл. 1). Очевидно, что «медные» тетраэдры под давлением сложились не в виде ГЦК решетки, а в виде икосаэдра.

Следует заметить, что в вершинах примитивного куба на рис. 6 б атомы отсутствуют. Согласно [9] решетка с кубической симметрией может и не содержать атомы в вершинах куба, поэтому наблюдаемые нами наборы рефлексов кубической решетки будут представлять собой экстрарефлексы, которые по своей природе отличаются от сверхструктурных рефлексов, вызванных атомным упорядочением.

Исследуем теперь второй выявленный примитивный куб с параметром 4,01–4,02 Å (см. табл. 1). Будем действовать в той же логике. Это число можно получить, если в куб с указанным параметром примитивной решетки вписать икосаэдр с ребром (расстояние 1–2 и эквивалентные ему на рис. 6 б ), равным расстоянию d 110 = 2,50 Å решетки ГЦК твердого раствора с параметром a = 3,53 Å (табл. 1). Проверим наш расчет – 4,02 Å разделим на 1,618 и получаем 2,50 Å. Таким образом, здесь мы получаем перестроившиеся тетраэдры твердого раствора ГЦК в виде икосаэдров, сформировавших еще одну систему экстрарефлексов от простой кубической решетки.

Любопытно, что твердые растворы на основе ГЦК решетки выявлены в эксперименте, сделанном на прессе, тогда как решетка примитивного куба, свидетельствующая о формировании икосаэдрических атомных конфигураций, обнаружена в эксперименте при сварке взрывом (табл. 1). Вероятно, что возможности растворения молибдена в меди под давлением имеют некоторое ограничение, которое при относительно небольших давлениях проявляется в виде «обычного» твердого раствора на основе ГЦК решетки, а при высоких давлениях – в виде ико-саэдрических конфигураций, но на основе среднестатистических тетраэдров того же размера что и тетраэдры «обычного» твердого раствора ГЦК, очевидно, с таким же количеством растворенного молибдена.

Остаются еще две фазы с примитивной решеткой образовавшихся при сварке взрывом. Фаза с параметром 3,82 Å выявлена на слое молибдена, а с параметром 3,52 Å – на слое меди. Мы считаем, что рефлексы этих фаз являются обычными, а не экстрарефлексами как в случае двух других примитивных кубических решеток, обсужденных выше. Это подтверждается самим характером пиков интерференции, которые для этих двух фаз весьма узки, и там, где они не накладываются на пики других фаз, достаточно интенсивны. Это для примитивной решетки с параметром 3,82 Å хорошо видно в линиях № 4, 18, 25 (рис. 3 а ), а для решетки с параметром – 821 –

3,52 Å – в линиях № 8, 18, 31 (рис. 3 б ). О рассматриваемых фазах с примитивной решеткой можно сказать точно, что они состоят из атомов двух сортов, которые образуют сверхструктуру, что подтверждается наличием сверхструктурных пиков (см. рис. 3 в области малых углов). Интересно, что решетки примитивного куба с плотностью 52 % возникли при сварке взрывом и не обнаружены в эксперименте с прессом. Это может быть объяснено различием в энергетике экспериментов. Как уже рассматривалось во введении, плотность структур с икосаэдрически-ми атомными конфигурациями также несколько меньше, чем у ГЦК решетки, что подтверждает указанную тенденцию. Однако сформировать икосаэдрический кластер из «готовых» тетраэдров ГЦК решетки энергетически проще, чем образовать совершенно другую примитивную решетку, поэтому икосаэдрические фазы выявлены и при эксперименте со сваркой взрывом и в эксперименте на прессе, но в последнем случае с максимальным достигнутым удельным давлением.

Известен эффект перемещения атомов в твёрдых телах на макроскопические расстояния за чрезвычайно короткое время, если сравнивать это явление с диффузией [36]. Он был назван аномальным массопереносом за сверхвысокие скорости миграции атомов, порой превосходящие подвижность в жидких металлах. Было обнаружено, что данный эффект проявляется в условиях различных видов внешних воздействий, в том числе при упругой и пластической деформации. В условиях нелинейности развития пластической деформации, а также при её локализации в определённой части образца, она является необходимым условием для проявления термодинамической движущей силы, которая обеспечивает ускоренный массоперенос [37, 38]. Для массопереноса, вызванного пластической деформацией, важную роль играет кривизна кристаллической решётки и возникновение новых разрешённых структурных состояний [36].

Взаимопроникновение разнородных атомов могут вызвать как изменение деформационных свойств (эффект Ребиндера), так и развитие химических реакций с последующим образованием фазы этой реакции [39]. Можно сделать вывод, что механическая обработка снимает кинетический запрет на перенос массы, и что он может осуществляться на поверхности контакта, в приповерхностном слое или в объёме по механизмам, характерным для процессов трения или пластического деформирования [36]. В отличие от обычной диффузии, определяемой градиентами концентрации компонентов, данный вид диффузии получил название «деформационного атомного перемешивания» или «баллистической диффузии». Относительно механизма этого процесса единого мнения о механизме деформационного атомного перемешивания до сих пор не существует [39, 40].

Аномальному массопереносу могут способствовать межузельные бифуркационные структурные состояния (МБСС) – это атермические вакансии, которые возникают в зонах локальной кривизны кристаллической решётки. Модель МБСС была предложена в работе [41]. Напряжение в кристалле создаёт зоны кривизны кристаллической решётки, в которых есть сопряжение увеличенных межатомных расстояний. Происходит перераспределение электронного газа в зонах кривизны, где возрастают межионные расстояния и возникают атермические вакансии, которых нет в стабильном кристалле. МБСС позволяют увеличить взаимную растворимость разнородных металлов, формироваться метастабильным фазам и атомно-упорядоченным структурам за короткое время.

Заключение

В представленной работе исследовали продукты твердофазных реакций, возникающие при взаимодействии двух компонентов – меди и молибдена при формировании КМ под давлением (сварка взрывом), а также при их совместном деформировании на гидравлическом прессе.

В работе показано, что при сварке взрывом молибдена и меди образуются межслойные границы волнообразной формы, характерные для данного вида сварки. Обнаружено, что в процессе воздействия пластической деформации образовались структуры по типу твёрдых растворов в зоне контакта компонентов, на глубине порядка 10 мкм. При расшифровке картин дифракции рентгеновских лучей были обнаружены твёрдые растворы на основе как меди, так и молибдена, причём среди выявленных твёрдых растворов обнаружены как неупорядоченные твёрдые растворы, так и атомно-упорядоченные (сверхструктурные) твёрдые растворы на основе ОЦК решетки молибдена. Кроме того, показано, что при сварке взрывом возможно образование атомных конфигураций с икосаэдрической симметрией, представляющие собой атомные сборки тетраэдрических кластеров, соответствующих выявленным твердым растворам с кубическими решетками на основе меди. Также выявлены фазы с примитивной кубической решеткой.

Возникновение при совместной пластической деформации аномально быстрого массопе-реноса и образования указанных фаз подтверждается исследованиями, проведенными с помощью оптического и электронного микроскопов, показателями микротвердости.

Неравновесные условия получения композиционного материала сформировали неравновесные фазы – твёрдые растворы, которые отсутствуют на диаграмме фазовых равновесий. На различных масштабных уровнях наблюдается искривление кристаллической решетки: на макроуровне (волнообразный характер границы раздела слоёв медь-молибден), на мезоуровне – искажение формы отдельных зёрен и на атомно-кристаллическом уровне искривление атомных плоскостей. На атомном уровне высокий градиент плотности энергии в локализованных областях создает межузельные бифуркационные структурные состояния, приводящие к локальному формированию твёрдых растворов для нерастворимых в равновесных условиях компонентов, в том числе в виде икосаэдрических атомных конфигураций.

Авторы выражают признательность Мали В. И. за любезно предоставленные образцы.