Формирование у студентов вуза физической культуры профессиональных умений судейства соревнований по баскетболу на основе информационно-деятельностного подхода

Автор: Широбакина Елена Александровна, Сандирова Марина Николаевна, Лущик Ирина Владимировна, Йосипенко Ксения Анатольевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Современный этап развития теории и практики учебной деятельности: научная школа В.В.Давыдова

Статья в выпуске: 1 (48), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается процесс формирования профессиональных умений спортивного арбитра у студентов физкультурного вуза. По мнению авторов, информационно-деятельностный подход позволяет сформировать у них общий способ действий при освоении теоретических знаний в области судейства по баскетболу.

Информационно-деятельностный подход, судейство в баскетболе, электронные образовательные ресурсы, принятие решения о наказании

Короткий адрес: https://sciup.org/14822550

IDR: 14822550

Текст научной статьи Формирование у студентов вуза физической культуры профессиональных умений судейства соревнований по баскетболу на основе информационно-деятельностного подхода

В последние годы наблюдается рост числа массовых соревнований, в том числе по баскетболу, что требует значительного увеличения количества квалифицированных спортивных арбитров для судейства детских, юношеских и любительских соревнований. По мнению ряда исследователей, вопросам повышения качества начальной судейской подготовки по баскетболу уделяется недостаточно внимания в отличие от судейства в профессиональном спорте. Система подготовки судейских кадров, особенно молодых, развивается не столь динамично, как сам баскетбол, что привело к возникновению противоречия между требованиями, предъявляемыми к уровню подготовленности арбитров, и реальными их возможностями осуществлять данный вид деятельности [8].

В настоящее время возрастает потребность в специалистах, способных мобильно использовать знания из разных научных областей в видах деятельности, связанных с профессией. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования среди основных видов деятельности выпускника спортивного вуза определяет организационно-управленческую и тренерскую деятельность. Организация и проведение соревнований по тому или иному виду спорта предполагает ряд мероприятий, в том числе непосредственное судейство. Наиболее благоприятные условия для формирования умений судейства могут быть созданы в рамках учебного процесса студентов вуза физической культуры. Тем не менее, в последние годы специалисты отмечают некоторое безразличие студентов к изучению учебных дисциплин, инертность в освоении новых знаний, в первую очередь, это касается студентов спортивных вузов, проводящих много времени на тренировках, сборах и соревнованиях, и уделяющих больше времени тренировочному процессу, чем учебному. При этом проводимые опросы среди студентов физкультурных вузов показывают, что многие из них предпочитают получать информацию, используя компьютер или готовые учебные материалы [3].

С другой стороны, увеличение количества соревнований по баскетболу, влечет за собой потребность в высокопрофессиональных спортивных арбитрах для судейства соревнований различного уровня. Арбитрами большинства массовых, городских и областных соревнований выступают, как правило, преподаватели физической культуры, тренеры спортивных школ и студенческих команд, которые не являются профессиональными судьями, но должны иметь квалификацию не менее I категории. Профессиональный рост судьи содержит пять ступеней: судья по спорту; судья I категории; судья республиканской категории; всесоюзная категория; международный арбитр.

На практике подготовка спортивных арбитров по баскетболу – это сложная динамическая система, включающая теоретическую, техническую, практическую (в т.ч. игровую), психологическую, физическую и другие виды подготовки. Успешность деятельности арбитра в баскетболе зависит, в первую очередь, от знания теории, в основе которых лежат правила и интерпретации, составленные международной федерацией баскетбола (ФИБА), а также понимание содержания спортивной борьбы и умение разбираться в ее сложностях. Так как ФИБА ограничивает возраст кандидатов в международные арбитры, то звание судьи всесоюзной категории необходимо получить не позднее, чем в 26–29 лет. Помимо этого, соискатель звания международного арбитра должен иметь высокую квалификацию и признание в отечественном баскетболе. Необходимо, чтобы начинающие судьи имели базовые знания о баскетболе, представление о технике и тактике игры в защите и нападении, досконально знали правила и их интерпретации. Это позволяет сделать вывод о том, что подготовка спортивных арбитров по баскетболу требует серьезной и основательной своевременной подготовки, наличия соответствующих учебно-методических пособий.

Современные информационные технологии позволяют решать эти задачи наиболее эффективно с помощью применения электронных образовательных ресурсов. В последние годы внимание к разработке учебных материалов на основе компьютерных технологий то увеличивалось, то снижалось. В учебном процессе физкультурных вузов введены обучающие компьютерные программы по ряду спортивных дисциплин (гимнастика, аэробика, гребной спорт, карате-до, тяжелая атлетика, фитнес), а также электронные учебники и пособия по анатомии, биологии, информатике, биомеханике, математической статистике [11].

Использование мультимедиа технологий, по мнению специалистов, способствует развитию образного мышления и памяти, улучшению процессов восприятия информации, наблюдательности и др., т.е. качеств, необходимых в профессиональной деятельности спортивного судьи. Тем не менее, применение подобных обучающих материалов только при обучении спортивно-педагогическим дисциплинам недостаточно [6].

Новые информационные технологии, такие как электронные образовательные ресурсы (ЭОР), относятся к наиболее перспективным и быстро развивающимся направлениям. Электронные ресурсы, в частности, электронные учебные пособия (ЭУП) для более полного и удобного восприятия позволяют излагать изучаемую информацию не только в виде текстов, но и систематизировать в таблицах, схемах, рисунках, графиках, выполненных в виде сложных и красочных анимаций. Электронные учебники являются достаточно сложными и комплексными мультимедийными электронными средствами, а не просто текстографическими материалами, представленными в виде текстовой и графической информации. Мультимедиа позволяет добавлять в учебный материал видеофрагменты, «голос за кадром» или комментарий лектора, использовать различные виды графики, останавливать, замедлять или повторять показ кадра. Видеоматериалы также могут быть включены и в тестовые задания. Подобные виды пособий можно слушать или просматривать в любое удобное время и любом месте [10].

Тестовые задания в электронных учебниках можно использовать в качестве корректной оценки результатов учебной деятельности студента как по окончании изучения каждого раздела, наиболее сложного для понимания фрагмента темы, так и общего итога обучения по дисциплине. Электронные ресурсы являются активно-деятельностной формой обучения, их внедрение в процесс обучения не только дисциплинирует студентов, способствует повышению их интереса к получаемой информации, но и оказывает положительное влияние на эффективность обучения.

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что разработка средств и методов формирования у студентов умений судейства соревнований по баскетболу на основе использования электронных образовательных ресурсов является актуальным направлением исследования.

Реформирование высшего профессионального образования и переход на трехуровневую систему стимулирует разработку результативных форм и методов обучения студентов вузов спортивного профиля. Использование современных информационных и коммуникационных технологий является одним из самых перспективных направлений в учебном процессе.

Компьютеризированное и дистанционное обучение студентов физкультурных вузов является необходимостью, поскольку у студентов-спортсменов основной проблемой является дефицит времени [7]. Большое влияние на разработку педагогических технологий обучения оказывает деятельностный подход, в фокусе внимания педагогов оказывается деятельность студента, направленная на нахождение способов решения задач при освоении предметного содержания. В деятельности приобретаются и проявляются знания, за умениями, навыками и развитием обучающегося всегда стоят определенные действия, которые нужно уметь самостоятельно выполнять, зная прием (способ) его выполнения. С точки зрения представителей деятельностного подхода для освоения научных понятий и общих спо- собов действий в любой предметной области необходима активность, направленная непосредственно на предмет, его изменяющая. Такой подход к обучению связывает процесс формирования понятий с теоретическими знаниями, как специфическим содержанием изучаемых предметов, являющихся определяющими в развитии мышления человека. Такие знания отражают внутренние, существенные отношения предметов и явлений окружающего мира, фиксируют связь реально существующего всеобщего отношения системы с ее внешними проявлениями [4].

Учебный предмет строится на основе теоретического знания и предполагает: 1) проведение логико-предметного анализа содержания учебного материала, с целью выявления «генетически исходного» отношения, определяющего класс задач данного типа; 2) построение предметного материала в форме специальных учебных задач, объединяющих частные отношения в «целостный объект на основе общего «генетического» отношения; 3) осуществление специальной учебной деятельности обучаемых по решению таких задач и освоению теоретических знаний. Проводимые исследования в научной школе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова доказали, что в процессе освоения научных понятий систематическое решение человеком учебных задач и выполнение учебных действий приводит к возникновению у него теоретической формы мышления [4; 5].

Исследование понятий с точки зрения деятельностного подхода предполагает исследование операций, входящих в понятие как действие, то есть в любом понятии, способе действия, необходимо выделять его операционный состав. Успешность освоения понятия определяется осознанным освоением каждой операции, входящей в состав соответствующего действия. Результатом построения учебного предмета выступает: во-первых, описание понятия в виде деятельностной структуры, предоставляющей собой систему взаимосвязанных и взаимообратимых трансформаций «действие – операция». Во-вторых, выделение в структуре понятия операций, которые ранее не были освоены осознанно. В-третьих, организация освоения каждой такой операции, как особого действия в форме специально организованной учебной деятельности. В-четвертых, «трансформация каждой операции, освоенной целевым способом, в состав осваиваемого понятия (действия) [11, с. 20].

Информационно-деятельностный подход является развитием информационного подхода, разработка которого непосредственно связана с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. Поскольку термин «информационные технологии», как правило, связывают с использованием компьютера в обучении, то доминирующим взаимодействием в образовательных системах является информационное. В связи с чем, усвоение знаний и управление обучением можно рассматривать и с позиции законов информатики [3; 14; 15].

Информационно-деятельностный подход складывается в результате актуализации деятельностного аспекта в информационном подходе в обучении, переводит процесс обучения на новый уровень. Деятельностный подход ориентирует обучаемого на получение знаний в процессе собственной деятельности и, как следствие, на самоорганизацию и самореализацию.

В практике физкультурно-спортивной деятельности подготовка спортивных арбитров по баскетболу – это сложная динамическая система, включающая различные виды подготовки, в том числе теоретическую, предполагающую знание правил и интерпретации, составленные ФИБА, а также понимание содержания спортивной борьбы и умение разбираться в ее сложностях. Деятельность спортивного арбитра по баскетболу состоит из действий, направленных на управление игрой и принятие решений, которые зависят от условий, при которых необходимо выносить наказание.

К теоретическим знаниям, которые необходимо освоить студенту при формировании профессиональных умений судейства соревнований по баскетболу, в первую очередь относятся знания правил ФИБА, в которые вносятся изменения каждые два года. Поэтому формирование способа действия судьи по вынесению наказания за нарушения является важным элементом в подготовки спортивных арбитров.

Правила, представленные в виде текстового описания, для обучающихся являются часто непонятными. Чтобы изучаемый материал был освоен, его необходимо представить в наглядном виде, пред- варительно выделить в действиях спортивного арбитра способ, который обладал бы определенными характеристиками: 1) обобщенность (подходит для деятельности судьи по баскетболу любой квалификации); 2) полнота и последовательность операционного состава; 3) форма представления удобная для восприятия (вербальное, схематическое описание). Всем перечисленным характеристикам в соответствии с традициями информационного подхода отвечает алгоритмический способ представления материала. Алгоритм должен четко и однозначно описывать действия и операции при любых сочетаниях условий, в противном случае, их последовательность не приведет к поставленной цели. Алгоритмы, описывающие структуру деятельности спортивного судьи, являются обобщенной схемой. Если работа сложная, то необходимо учитывать целый ряд условий, образующих большое количество их сочетаний. Для каждого сочетания могут быть нужны разные последовательности действий и операций.

В качестве учебной задачи далее рассмотрим процесс принятия решения о наказании при персональном фоле. Процесс принятия управленческого решения – это выбор из возможных вариантов действий, он имеет определенный состав и последовательность операций, приводящих к решению проблемы, в нашем случае, принятию судейского решения. Текстовое описание правила вынесения наказания является сложным для восприятия, и, как правило, вызывает трудности у студентов при изучении. Студентам предлагается составить план для решения задачи по вынесению наказания за персональный фол.

Таким образом, результатом решения учебной задачи должна стать последовательность четких действий и операций, для этого необходимо:

-

1. определить, в чем заключается затруднение в данном процессе вынесения судейского решения;

-

2. выяснить его состав и последовательность действий и операций;

-

3. представить последовательность действий и операций в виде наглядного алгоритма (обобщенной схемы).

-

44.2.1 «Если фол совершен по отношению к Игроку, который не находится в процессе броска,

В статье рассматриваются два правила вынесения наказания (в интерпретации ФИБА), представленные в текстовом виде (п.п. 44.2.1, 44.2.2), на основании официальных правил [1]:

-

• игра должна быть возобновлена вбрасыванием не провинившейся команды из-за пределов площадки с места, ближайшего к тому, где был совершен фол;

-

• Если провинившаяся команда подлежит наказанию за командные фолы, то вступает в действие ст. 55. (Командные фолы: когда команда подлежит наказанию за командные фолы, все последующие персональные фолы, совершенные против Игроков, не находящихся в процессе броска, должны быть наказаны двумя (2) штрафными бросками, вместо предоставления мяча для вбрасывания)».

-

44.2.2 «Если фол совершен против Игрока, который находится в процессе броска,

-

• и мяч заброшен, он засчитывается, и дается право на один (1) штрафной бросок;

-

• и бросок из 2-очковой области не удачен, дается право на два (2) штрафных броска;

-

• и бросок из 3-очковой области не удачен, дается право на три (3) штрафных броска;

-

• и на Игроке совершается фол в момент или непосредственно перед сигналом об окончании любого, периода или дополнительного периода, или когда звучит сигнал устройства 24-секунд, а мяч все еще находится в руках (руке) Игрока, и бросок удачен, он не засчитывается. Должны быть назначены два (2) или три (3) штрафных броска».

При анализе текста первым делом необходимо выделить ключевые слова сначала в п. 44.2.1: не находится в процессе броска; вбрасывание не провинившейся команды; провинившаяся команда – 2 штрафных броска, затем в п. 44.2.2: в процессе броска, мяч заброшен; бросок не удачен; два штрафных броска; три штрафных броска; бросок удачен. Опыт работы с текстовой информацией показывает, что простое перечисление ключевых слов определенной ясности в понимание не вносит, следовательно, требуется установить причинно-следственные связи между ними, т.е. определить условие, при котором судье необходимо вынести то или иное решение. Для этого преподаватель предлагает сформулировать содержание правил п. 44.2.1, используя конструкцию «если → условие → то», для чего использовать табл. 1.

Таблица 1

Причинно-следственные связи между ошибкой (персональным фолом) и судейским наказанием в соответствии с правилами п. 44.2.1

|

Если (игровая ситуация) |

Условие (на основании которого принимается решение) |

То (вид наказания, выносимого судьей) |

|

Фол совершен к игроку, не находящемуся в процессе броска |

Провинившаяся команда имеет 5 фолов: |

– |

|

a. нет |

1. Игра должна быть возобновлена вбрасыванием |

|

|

b. да |

2. Два штрафных броска |

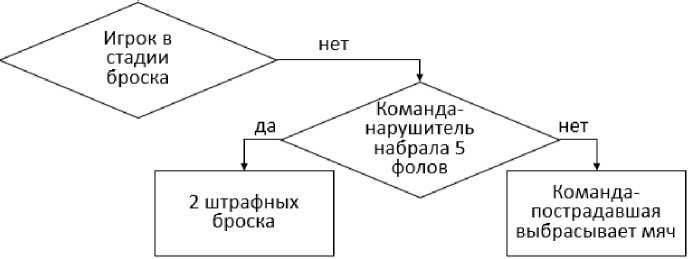

Таким образом, в п. 44.2.1 условие обозначает фраза – находится ли игрок в процессе броска , которое может привести к двум последствиям, т.е. наказаниям: вбрасывание или 2 штрафных броска. Но для того, чтобы решить, какое из двух наказаний должен применить судья, студенту требуется проверить второе условие – набрала ли команда-нарушитель 5 фолов. Таким образом, на второе условие может быть дано два ответа («да» или «нет»), т.е. два решения. Если команда-нарушитель набрала 5 фолов, то пробивается 2 штрафных броска (ответ «да»); если не набрала (ответ «нет»), то происходит вбрасывание пострадавшей команды. Для представления результатов необходимо построить соответствующую блок-схему, а именно: два возможных решения записать в прямоугольниках, а второе условие – в ромбе, получается следующая схема (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент схемы проверки второго условия правил п. 44.2.1

К полученной схеме (рис. 1) необходимо добавить еще первое условие – находится ли игрок в процессе броска , его так же необходимо записать в блок-схему: а именно записать условие в ромбе и расположить его выше, т.к. его проверяют первым. Тогда в случае ответа на вопрос условия – «нет», то есть, когда Игрок находится не в стадии броска, перейти к проверке второго условия о команде-нарушителе (рис. 2).

Аналогично в табл. 2 необходимо записать причинно-следственные связи между персональным фолом и решением судьи в ходе выполнения правил п. 44.2.2.

Первое условие, как и в п. 44.2.1, является фраза – находится ли игрок в процессе броска (в случае, если ответ – «да»). Второе условие: бросок был результативный (мяч заброшен), в случае, если бросок не удачен, т.е. ответ «нет», то проверяется третье условие: был ли бросок из 3-х очковой области, при ответе «да» – пробивается 2, при ответе «нет» – 3 штрафных броска. Самой сложной частью будет вариант, выходящий из второго условия, в случае, если бросок удачный, т.е. ответ «да». Проверяется третье условие: бросок производили в момент или перед сигналом об окончании, если ответ «нет», то бросок засчитывается и пробивается один штрафной бросок. Если ответ «да», то проверяется четвертое условие: мяч был у игрока, в случае «да», пятое условие – бросок не засчитывается, то проверить третье условие – был ли бросок из 3-х очковой области, при ответе «да» – пробивается 2, при ответе «нет» – 3 штрафных броска.

Рис. 2. Фрагмент схемы проверки первого условия правил п. 44.2.1

Таблица 2

Причинно-следственные связи между ошибкой (персональным фолом) и судейским наказанием в соответствии с правилами п. 44.2.2

|

Если (игровая ситуация) |

Условие (на основании которого принимается решение) |

То (вид наказания, выносимого судьей) |

|

Фол совершен к игроку, находящемуся в процессе броска |

1. Мяч заброшен |

1. Мяч засчитывается плюс 1 штрафной бросок |

|

2. Мяч не заброшен 1. 2-х очковая область |

2.а. Два штрафных броска |

|

|

2. 3-х очковая область |

2.б. Три штрафных броска |

|

|

3.а. В момент или перед сигналом об окончании периода или сигнал устройства 24-секунд 3.б. Мяч в руках игрока 3.в. Бросок удачен 3.г. 2-х очковая область 3.д. 3-х очковая область |

3.а.б.в.г. Мяч не засчитывается + 2 штрафных броска 3.а.б.в.д. Мяч не засчитывается + 3 штрафных броска |

Принятие решения спортивным судьей о вынесении наказание за персональный фол в соответствии п. 44.2.1 и п. 44.2.2 правил, можно представить в виде следующеей схемы (рис. 3).

Предложенная обобщенная схема описывает все варианты игровых ситуаций, приводящих к вынесению судейского наказания при персональном фоле. Например, какое наказание должен вынести судья в случае совершения персонального фола по отношению к игроку, находящемуся в процессе броска, если бросок оказался удачным и при этом он произошел не в момент или непосредственно перед сигналом об окончании любого периода или дополнительного периода. В соответствии со схемой

(рис. 3) проверяется первое условие : «игрок в процессе броска» – ответ «да», то направление «движения» по схеме – в левую сторону. Далее проверяется второе условие – «мяч заброшен» – ответ «да», то опять направление «движения» по схеме в левую сторону. Теперь проверяем третье условие – «бросок был в момент или перед сигналом об окончании периода» – ответ «нет», то продвижение по схеме идет в левую сторону. Поскольку все условия исчерпаны, далее следует принятие судейского решения о виде наказания : мяч засчитывается и пробивается 1 штрафной бросок . Итак, представленный на рис. 3 схема позволяет вынести судейское решение при любой возможной игровой ситуации в случае персонального фола.

Рис. 3. Обобщенная схема принятия решения о наказании при персональном фоле на основе правил п. 44.2.1 и п. 44.2.2

Принятие решения о вынесении наказания за персональный фол является составляющей деятельности спортивного судьи (арбитра), профессиональным умением, которое необходимо сформировать у студентов физкультурного вуза в процессе их обучения. Для этого в качестве наиболее эффективного метода обучения необходимо применять информационно-деятельностный подход. В этом случае при освоении теоретических знаний в области судейства по баскетболу учебная деятельность студентов направлена на нахождение общего способа действий спортивного арбитра. Такое построение учебной деятельности позволит выпускникам не только профессионально осуществлять деятельность спортивного судьи, но и в кратчайшие сроки самостоятельно осваивать новые правила и интерпретации ФИБА.

Список литературы Формирование у студентов вуза физической культуры профессиональных умений судейства соревнований по баскетболу на основе информационно-деятельностного подхода

- Баскетбол -официальные правила: http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball

- Безрукова Н.П., Безруков А.А., Нейверт Ю.В. Информационно-деятельностный подход к развитию информационной компетенции студентов магистерских программ естественнонаучного цикла педагогического образования//Междунар. журн. экспериментального образования, 2015. №4. С. 35-39.

- Гусева Л.Н. Торунова Э.Л. Проблема формирования профессионально-педагогической рефлексии у студентов вуза физкультурного профиля//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. №9 (127). С. 227-231.

- Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996.

- Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М.: Academia, 2004.

- Жабаков В.Е. Педагогическая технология подготовки специалиста в сфере физической культуры и спорта//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2009. №2 (48). С. 28-31.

- Иванова Н.Ю. Формирование теоретической и методической подготовленности студентов-заочников вузов физической культуры в условиях дистанционного обучения//Вестник спортивной науки. 2013. №3. С. 43-47.

- Ковригин В.Е. Структурно-компонентный состав профессиональных умений баскетбольного арбитра//Вестник ЮУрГУ. 2012. №8. С. 128-132.

- Ларионова Г.А. Информационно-деятельностный подход к обучению студентов вуза и принципы его реализации//Вестник ОГУ. 2003. №1. С. 18-21.

- Лузгарева О.И., Тумандеева Т.В., Кузнецова Т.А. Активизация мотивации учебной деятельности студентов-спортсменов и преподавателей вуза с помощью электронных образовательных ресурсов//Фундаментальные исследования. 2013. № 10-13. С. 2911-2915.

- Максимов Л.К. Развитие математического мышления младших школьников в условиях учебной деятельности (деятельностный подход к усвоению математики): автореф. дис. … д-ра психол наук. М., 1993.

- Овчинников А.Ю. Иванова Н.Ю. Применение мультимедийных технологий в подготовке студентов по дисциплинам профессионального цикла в вузах физической культуры//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2014. №10 (116). С. 99-103.

- Уткина Т.В. Педагогическое обоснование компьютерной учебной деятельности в высших учебных заведениях физкультурного профиля: на примере преподавания математической статистики: дис... канд. пед. наук М., 2000.

- Широбакина Е.А. Формирование навыков эффективной работы с информацией и информационными потоками//Теория и практика физической культуры и спорта. 2015. №7.

- Широбакина Е.А., Стеценко Н.В., Хованская Т.В. и др. Информационная составляющая деятельности спортивных организаций (по материалам публикаций в журнале ТиПФК)//Теория и практика физической культуры и спорта. 2015. №11. С. 8-11.