Формирование урожайности яровой пшеницы в аридных условиях Бурятии

Автор: Цыбенов Б.Б., Билтуев А.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения уро-жайности и ее элементов у районированных сортов и селекционных номеров яровой пше-ницы, выведенных в Бурятском научно-исследовательском институте сельского хо-зяйства, в условиях сухой степи Бурятии. Пу-тем проведения структурного и корреляцион-ного анализов были определены параметры основных элементов структуры урожая и ве-личины их вклада в формирование урожайно-сти. Сорта испытывались в богарных услови-ях без применения минеральных удобрений. Изменчивость изучаемых признаков в среднем за годы исследований (2005-2013 гг.) на 55,4 % обуславливалась влиянием условий вегетации. При одновременном посеве во второй декаде мая, в среднем за период исследований, про-дуктивность среднеспелых сортов была вы-ше, чем у среднеранних, на 10,7 %. Основной вклад в изменчивость урожайности вносили метеоусловия периодов вегетации (годы) - 76,4 %, а степень влияния сортовых особенно-стей составила лишь 10,3 %. Достаточная влагообеспеченность критических периодов роста и развития растений предопределяла высокий уровень урожайности. Ведущая роль в формировании урожайности практически у всех образцов принадлежит высоте растений, генотипическая изменчивость которой со-ставляла 27,0%, а также массе 1000 зерен, количеству зерен и массе зерна с колоса. Озерненность и продуктивность колоса вно-сят значительный вклад в изменчивость уро-жайности сортов Лютесценс 937, Арюна, Бу-рятская остистая и номера Л-952. Количест-во продуктивных стеблей оказывает основное влияние на формирование урожайности сор-тов Бурятская 79 и Бурятская 34. Показате-лями хорошей засухоустойчивости и продук-тивности в засушливых условиях региона мо-гут служить высота растений и количество зерен в колосе.

Яровая пшеница, сорт, селекция, урожайность, структура урожая, корреляция, изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/14084705

IDR: 14084705 | УДК: 633.11:631.559(571.54)

Текст научной статьи Формирование урожайности яровой пшеницы в аридных условиях Бурятии

Введение . Площадь пашни под посевами яровой пшеницы, которая является ведущей зерновой культурой в Республике Бурятия, за период проведения наших исследований в среднем составляла 50,5 тыс. га. С учетом того, что более 45 % пашни в республике расположено в зоне сухой степи, значительно возрастает роль селекционной работы, которая должна решить сложную комплексную проблему по повышению урожайности и качества зерна на фоне низкого плодородия почв и жесткого гидротермического режима в период вегетации растений.

Многие исследования показывают, что урожайность яровой пшеницы в засушливых условиях Бурятии подвержена значительной изменчивости, на величину которой основное влияние оказывают агроклиматические условия. Поэтому внедрение в производство сортов с высоким генетическим потенциалом продуктивности и хорошей пластичностью является определяющим фактором в повышении ее урожайности. Также установлено, что решающее влияние на степень выраженности отдельных элементов структуры урожая оказывают факторы среды [2].

Цель исследований . Изучение взаимосвязи урожайности с основными элементами ее структуры и некоторыми хозяйственными показателями у районированных сортов и селекционных номеров яровой мягкой пшеницы в аридных условиях Бурятии.

Объекты и методика исследований . В работе представлены результаты сортоиспытания районированных в разные годы сортов яровой мягкой пшеницы селекции Бурятского НИИСХ: Лютесценс 937, Арюна (среднеранние), Бурятская 79, Онохойская 4, Бурятская 34, Селенга, Бурятская остистая, Бурятская 551 (среднеспелые) и двух перспективных номеров (Л-952, Л-1061) за 2005–2013 гг. Исследования проводились в отделе селекции и семеноводства полевых культур по общепринятой методике государственного сортоиспытания. Делянки размещались стандартным методом по чистому пару, учетная площадь – 24,2 м2, повторность трехкратная. Норма высева составляла 4,5 млн всхожих семян на гектар. Уборка механизированная – комбайном Sampo-130. Урожай приведен к стандартной влажности и 100%-й чистоте.

Почва стационара – каштановая мучнисто-карбонатная, характеризовалась очень низким содержанием гумуса (1,18±0,14%) и общего азота (0,11±0,01%), близкой к нейтральной реакцией среды (рН вод. 6,9±0,1), средним содержанием подвижного Р 2 О 5 (147±18 мг/кг) и повышенным содержанием обменного К 2 О (145± 21 мг/кг) по Чирикову.

Климат зоны резко континентальный. Метеорологические условия за период активной вегетации растений (май–август) характеризовались неравномерностью выпадения осадков и высокой вариабельностью этого показателя по годам исследований (V=40,8–62,3%), сильным проявлением весенней и раннелетней засухи, а также превышением среднемесячной температуры воздуха за эти месяца на 0,5–2,7оС среднемноголетних значений.

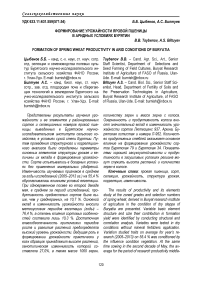

Результаты исследований. Основным фактором, лимитирующим продуктивность зерновых культур в зоне проведения наших исследований, является дефицит атмосферного увлажнения. Складывавшиеся метеоусловия определяли высокую степень варьирования урожайности яровой пшеницы (табл. 1). Корреляционный анализ влияния метеорологических факторов на урожайность показал, что у всей совокупности сортов и перспективных номеров она находилась в существенной положительной зависимости от количества осадков во второй декаде июня (r=0,80) и в первой декаде августа (r=0,75). При благоприятном сочетании этих условий от продуктивность растений была наибольшей (2009 и 2012 гг.), в обратном случае, при дефиците увлажнения в эти периоды, урожайность была минимальной. Такая тесная связь с влаго-обеспеченностью обусловлена тем, что в эти периоды закладывается будущая структура урожая, в частности определяется количество продуктивных стеблей, озерненность колоса, величина и масса зерновки [1, 4]. Зависимость же урожайности изучаемых сортов и номеров подекадных показателей среднесуточной температуры воздуха за время проведения настоящих исследований была слабой, за исключением периодов первой декады июня и второй декады августа.

Таблица 1

|

Сорт и номер |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

Y ср. |

|

Среднеранняя группа |

||||||||||

|

Лютесценс 937 (ст.) |

8,2 |

11,9 |

14,5 |

14,1 |

19,2 |

12,8 |

12,5 |

15,2 |

8,2 |

13,0 |

|

Арюна |

8,7 |

11,4 |

12,6 |

14,0 |

17,7 |

12,9 |

13,8 |

18,0 |

9,9 |

13,2 |

|

Среднее |

8,5 |

11,7 |

13,6 |

14,1 |

18,5 |

12,9 |

13,2 |

16,6 |

9,1 |

13,1 |

|

Среднеспелая группа |

||||||||||

|

Бурятская 79 (ст.) |

9,6 |

13,6 |

14,0 |

14,1 |

15,4 |

13,9 |

14,0 |

18,3 |

8,6 |

13,5 |

|

Онохойская 4 |

10,4 |

14,8 |

14,8 |

14,4 |

15,8 |

17,2 |

17,6 |

18,7 |

10,0 |

14,9 |

|

Бурятская 34 |

10,8 |

14,5 |

15,1 |

18,1 |

16,7 |

15,7 |

16,5 |

18,0 |

10,2 |

15,1 |

|

Селенга |

10,3 |

13,3 |

15,2 |

13,6 |

18,3 |

14,4 |

15,2 |

17,3 |

11,1 |

14,3 |

|

Бурятская остистая |

10,7 |

14,8 |

14,1 |

16,3 |

20,1 |

15,2 |

13,9 |

19,0 |

9,3 |

14,8 |

|

Бурятская 551 |

10,0 |

13,9 |

14,0 |

15,9 |

20,4 |

15,0 |

14,4 |

18,7 |

9,5 |

14,7 |

|

Среднее |

10,3 |

14,2 |

14,5 |

15,4 |

17,8 |

15,2 |

15,3 |

18,3 |

9,8 |

14,5 |

|

Перспективные номе |

ра среднеспелой группы |

|||||||||

|

Л-952 |

11,8 |

17,5 |

15,5 |

17,6 |

23,7 |

16,7 |

18,2 |

16,8 |

11,2 |

16,6 |

|

Л-1061 |

12,9 |

15,8 |

15,4 |

16,8 |

21,2 |

14,5 |

15,5 |

18,8 |

12,3 |

15,9 |

|

Среднее |

12,4 |

16,7 |

15,5 |

17,2 |

22,5 |

15,6 |

16,9 |

17,8 |

11,8 |

16,2 |

Примечание. Среднеранние сорта: НСР 05 – 3,3 ц/га; среднеспелые сорта и номера: НСР 05 – 2,9

ц/га.

Урожайность сортов яровой пшеницы, 2005–2013 гг.

В среднем за период исследований продуктивность среднеспелых сортов была выше, чем у среднеранних сортов, на 10,7 %. В этой группе сортов достоверных различий по средним данным не выявлено, а в среднеспелой группе только номер Л-952 достоверно превысил по урожайности стандарт Бурятская 79. Коэффициент вариации урожайности у номера Л-952 составил 22,2 %, что было выше, чем у номера Л-1061, на 4,8 %. За период исследований основной вклад в изменчивость урожайности внесли метеоусловия периодов вегетации (годы) –

76,4 %, а степень влияния сортовых особенностей составила лишь 10,3 %.

Определение вклада отдельных элементов структуры в урожайность с помощью корреляционного анализа показало, что у всех изученных районированных сортов и селекционных линий урожайность была теснее связана с высотой растений и с массой 1000 зерен. В среднем для всей совокупности образцов коэффициенты корреляции по этим показателям были равны соответственно 0,52 и 0,38. Наряду с общими для всех сортов чертами формирования зерновой продуктивности присутствовали и сор- товые различия. Статистически значимыми оказались лишь взаимосвязи урожайности с высотой растений у сортов Арюна (r=0,79) и Бурятская остистая (r=0,73), что согласуется с результатами ранее проведенных нами исследований [6].

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил, что по показателю «высота растений» изменчивости, обусловленные как генотипическими особенностями, так и условиями вегетации, были существенными на 1%-м уровне значимости. Достоверно превышали стандарт сорта Онохойская 4, Бурятская 34 и Селенга, а также номера Л-952 и Л-1061, которые были самыми высокорослыми – 72,2 и 73,4 см соответственно. У остальных сортов, в т.ч. у сорта Бурятская остистая (65,1 см), отклонения были в пределах ошибки опыта. Варьирование данного признака у всех сортов и номеров было незначительным (V=4,0-9,9%), и лишь у сорта Лютесценс 937 изменчивость была средней (V=11,3%). Таким образом, высота растений может служить признаком, по которому следует вести отбор и подбирать исходный материал для переноса генов продуктивности и засухоустойчивости в селекции на адаптивность к засухе [5], что очень актуально в наших условиях. В исследованиях [3] отмечена тенденция повышения засухоустойчивости и урожайности яровой пшеницы в связи с увеличением длины верхнего колосонесущего междоузлия, а также отмечается, что с увеличением высоты растений до определенных пределов урожайность пшеницы повышается.

Озерненность колоса – ведущий признак продуктивности – определяется количеством и озерненностью колосков. Отмечая несомненную важность в селекции на урожайность количества колосков в колосе, С.Б. Лепехов [5] констатирует, что решающий вклад в варьирование этого признака вносят погодные условия (58%), и прежде всего в фазе третий лист – кущение.

В наших исследованиях наибольшее количество колосков в колосе было отмечено у сорта Онохойская 4 (9,2 шт.), а меньше всего их насчитывалось у сорта Бурятская 551 (7,6 шт.). При этом варьирование признака у последнего было максимальным среди всех образцов (V=16,2%). Корреляционный анализ показал, что количество колосков в колосе у всех образцов, кроме сорта Бурятская остистая (r=0,60), было достоверно сопряжено с длиной колоса

(r=0,78–0,95). Связь количества колосков и озерненности колоса в целом оказалась намного слабее (r=0,04–0,55), за исключением существенной данной связи у сорта Бурятская 34 (0,72).

Значительные сортовые различия наблюдались во взаимосвязи длины и озерненности колоса, как между собой, так и с урожайностью. Достоверная сильная взаимосвязь урожайности с озерненностью колоса наблюдалась только у сорта Бурятская остистая (r=0,76). У остальных районированных сортов она была от слабой (Бурятская 79, Онохойская 4, Селенга, Бурятская 551) до средней (Лютесценс 937, Арюна). Сорт Бурятская 34, так же как и номер Л-1061, отличался отсутствием корреляционной связи, а у номера Л-952 она была средней силы (r=0,38). Связь урожайности с длиной колоса для всех сортов оказалась недостоверной, слабой силы, а для сортов среднеспелой группы обратной направленности, за исключением сортов Бурятская остистая (r=0,66) и Арюна (r=0,37).

Наиболее изменчивый структурный элемент зерновой продуктивности яровой пшеницы в наших условиях – это масса зерна с колоса. Коэффициент вариации данного показателя составлял 28,3–60,3 %. Среднесортовое значение признака за период исследований составило 0,43 г. Наибольшей продуктивностью колоса отличались номера Л-952 (0,50±0,16; V=41,7%) и Л-1061 (0,51±0,13; V=34,5%), а наименьшая масса зерна в колосе формировалась у сорта Бурятская остистая (0,36±0,10; V=37,0%). Дисперсионный анализ выявил достоверную прибавку только у перспективных номеров, а также подтвердил мнение [2], что величина озернен-ности главного колоса в значительной степени зависит от условий возделывания растений. В нашем случае изменчивость показателя продуктивности колоса была существенной на 1%-м уровне значимости и на 71,3 % обуславливалась влиянием условий вегетации (годы), а вклад генотипов в общую изменчивость данного показателя составлял лишь 4,8 %.

Коэффициент корреляции урожайности с количеством продуктивных стеблей варьировал от -0,05 до 0,57, а среднесортовая его величина была равна 0,14. Положительная средней силы связь отмечена у сортов Бурятская 79 (r=0,57), Бурятская 34 (r=0,43) и у номера Л-1061 (r=0,30). У остальных сортов эта зависимость оказалась слабой, при этом у сортов Арюна, Онохойская 4 и у номера Л-952 она была обратной. Среднесортовое значение показателя составило 336,4 шт/м2, а средний коэффициент вариации был равен 19,1 %. Дисперсионный анализ показал отсутствие достоверных различий средних между генотипами, а общая изменчивость количества продуктивных стеблей на 62,6 % была обусловлена метеорологическими условиями вегетационных периодов. Максимальный продуктивный стеблестой формировался в 2006 и 2012 гг. – 417,9 и 415,4 шт/м2, а наименьшие показатели были зафиксированы в 2009 и 2005 гг. – 272,0 и 284,6 шт/м2 соответственно.

Статистически достоверной корреляционной связи урожайности с массой 1000 зерен в наших исследованиях выявлено не было. Среднесортовой показатель коэффициента корреляции составил 0,38. Самая тесная связь наблюдалась у сортов Арюна (r=0,58) и Онохойская 4 (r=0,56). Средней силы зависимость наблюдалась также у сортов Бурятская 551 (r=0,50), Бурятская 79 (r=0,46) и у номера Л-952 (r=0,50). Самая слабая взаимосвязь данных показателей отмечена у образца Л-1061 (r=0,17) и у сорта Лютесценс 937 (r=0,18). Двухфакторный дисперсионный анализ выявил достоверные различия средних фактора «сорт». Существенными они были у сортов Бурятская остистая и Бурятская 551, а также у номера Л-1061. Изменчивость показателя также в основном была обусловлена метеорологическими условиями вегетационных периодов (60,0%), а сортовые особенности определяли только 13,4 % вариации.

Выявленные за период исследований корреляционные связи позволяют заключить, что в условиях сухой степи Бурятии характер формирования зерновой продуктивности значительно различался у изученных сортов и перспективных номеров (табл. 2). Ведущая роль в формировании урожайности у всех образцов, кроме сортов Бурятская 79 и Бурятская 551, принадлежит высоте растений. У номера Л-1061 данный признак оказался основным на фоне определенного вклада густоты продуктивного стеблестоя. У сорта Лютесценс 937, кроме высоты растений, урожайность определялась также озерненностью и продуктивностью колоса.

Таблица 2

Доля влияния элементов структуры урожая на изменчивость урожайности сортов яровой пшеницы (2005–2013 гг.), %

|

Сорт |

Н р |

ПС |

L к |

КК |

КЗ |

m к |

m 1000 |

|

Среднеранняя группа |

|||||||

|

Лютесценс 937 (ст.) |

17,6 |

0,9 |

8,3 |

0,2 |

14,1 |

11,7 |

3,1 |

|

Арюна |

62,4 |

2,6 |

13,4 |

3,1 |

21,1 |

19,3 |

33,5 |

|

Среднеспелая группа |

|||||||

|

Бурятская 79 (ст.) |

4,5 |

32,7 |

2,5 |

6,7 |

1,3 |

0,9 |

20,9 |

|

Онохойская 4 |

29,6 |

0,2 |

1,6 |

1,3 |

1,3 |

1,0 |

31,9 |

|

Бурятская 34 |

21,7 |

18,4 |

5,0 |

6,0 |

0,0 |

0,2 |

11,1 |

|

Селенга |

32,4 |

1,4 |

2,7 |

33,0 |

1,6 |

1,9 |

3,8 |

|

Бурятская остистая |

52,8 |

4,0 |

43,8 |

1,7 |

57,0 |

41,0 |

7,2 |

|

Бурятская 551 |

9,5 |

0,9 |

11,9 |

12,8 |

6,1 |

4,0 |

24,9 |

|

Перспективные номера среднеспелой группы |

|||||||

|

Л-952 |

31,1 |

3,0 |

2,7 |

3,9 |

14,7 |

11,1 |

24,7 |

|

Л-1061 |

34,3 |

8,7 |

4,0 |

0,1 |

0,5 |

0,7 |

3,0 |

Примечание. Н р – высота растений, см; ПС – количество продуктивных стеблей, шт/м2; L к – длина колоса, см; КК – количество колосков в колосе, шт.; КЗ – количество зерен в колосе, шт.; m к – масса зерна с колоса, г; m 1000 – масса 1000 зерен, г.

Эти же элементы структуры урожая вносили значительный вклад в изменчивость урожайности сортов Арюна, Бурятская остистая и номера Л-952.

В формировании урожайности ведущую роль, наряду с высотой растений, играла масса 1000 зерен. Незначительным ее вклад в изменчивость продуктивности оказался у сортов Лю- тесценс 937, Селенга, Бурятская остистая и у номера Л-1061. Наибольшее влияние густоты продуктивного стеблестоя на изменчивость урожайности было отмечено лишь у сортов Бурятская 79 (32,7%) и Бурятская 34 (18,4%). У сорта Бурятская остистая одним из ведущих элементов продуктивности была длина колоса (43,8%). Она также играла большую роль в формировании урожайности сортов Арюна и Бурятская 551.

Выводы . Величина вклада отдельных элементов структуры урожайности в ее общую изменчивость определяется сортовыми особенностями. Ведущая роль в формировании урожайности практически у всех образцов принадлежит высоте растений и массе 1000 зерен. Озернен-ность и продуктивность колоса вносят значительный вклад в изменчивость урожайности сортов Лютесценс 937, Арюна, Бурятская остистая и номера Л-952. Количество продуктивных стеблей оказывает основное влияние на формирование урожайности сортов Бурятская 79 и Бурятская 34.

В засушливых условиях высота растений и озерненность колоса могут служить маркерными признаками при отборе на засухоустойчивость и продуктивность.

Список литературы Формирование урожайности яровой пшеницы в аридных условиях Бурятии

- Билтуев А.С., Гаркушева Н.М., Хутакова С.Н. . Моделирование продуктивности пшеницы по климатическим ресурсам сухой степи Бурятии на основе длительного полевого опыта//Современные проблемы науки и образования. -2014. -№ 6. -С. 1619-1626.

- Ведров Н.Г. Влияние экологических условий на формирование урожая и его качество//Яровая пшеница в Восточной Сибири. -Красноярск, 1998. -С. 170-199.

- Ведров Н.Г., Халипский А.Н. Изменение элементов структуры урожая и хозяйственно-биологических показателей в результате сортосмены яровой пшеницы в Красноярском крае//Вестник КрасГАУ. -2012. -№ 4. -С. 89-93.

- Дабаева М.Д., Цыбенов Б.Б., Билтуев А.С. Влияние климатических факторов на продуктивность яровой пшеницы в условиях сухой степи Бурятии//Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. -2010. -№ 11. -С. 17-24.

- Лепехов С.Б. Некоторые принципы селекции яровой мягкой пшеницы на засухоустойчивость и урожайность в Алтайском крае/Алтайский НИИСХ. -Барнаул, 2015. -149 с.

- Цыбенов Б.Б. Влияние агротехнических приемов на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в сухой степи Западного Забайкалья: дис.. канд. с.-х. наук. -Улан-Удэ, 2012. -191 с.