Формообразование макро- и микроследов износа на орудиях из различных пород каменного сырья: опыт сравнительного анализа

Автор: Федорченко А.Ю., Левина Е.В., Белоусова Н.Е.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию закономерностей формообразования макро- и микроследов износа на экспериментальных орудиях, изготовленных из высококачественного каменного сырья Алтайского региона. Основой работы послужила сравнительная коллекция трасологических эталонов (n = 109), полученная в рамках программы экспериментального моделирования различных хозяйственных операций: скобления свежих шкур, строгания, пиления и скобления увлажненной кости и дерева с использованием концевых скребков, резцов, ретушированных и неретушированных сколов. Результаты исследования выявили специфику формирования ключевых типов следов износа на эталонных орудиях из тонкозернистых вулканических туфов и яшмоидов, включая заполировки, выкрошенность, пришлифовку и линейные следы. Было установлено, что определяющими факторами следообразования на орудиях из яшмоидов и туфов являлись продолжительность и характер работы, физические свойства сырья, включая зернистость, твердость, вязкость и изотропность, а также особенности материала обработки - влажность, твердость и структура. Последовательный сравнительный анализ аналогичных эталонов из кремня и обсидиана позволил выявить специфику алтайского материала в контексте следообразования на фоне пород, гораздо более изученных с точки зрения археологической трасологии.

Горный алтай, экспериментальное моделирование, трасологический анализ, следы износа, следообразование

Короткий адрес: https://sciup.org/147247960

IDR: 147247960 | УДК: 903.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-3-53-70

Текст научной статьи Формообразование макро- и микроследов износа на орудиях из различных пород каменного сырья: опыт сравнительного анализа

Реконструкция функциональной стороны формообразования каменных орудий традиционно считается одной из важнейших задач первобытной археологии. Она направлена на выявление цели, для которой создавалось и использовалось конкретное изделие в контексте древней культуры. Определение функции артефакта позволяет установить его место в составе орудийного набора, технологической последовательности, индустрии или культуре [Филиппов, 1983; Гиря, 1997; Щелинский, 2017]. Ключевым источником для идентификации утилитарных функций каменных орудий являются следы износа – специфические деформации поверхности, возникающие в результате выполнения разнообразных хозяйственных или производственных операций [Семенов, 1957]. Их формирование происходит естественным образом, вследствие взаимодействия инструмента с обрабатываемым материалом [Гиря, 2015]. Облик следов изношенности обусловлен особенностями сырья, морфологией орудия, конфигурацией его рабочего края и способом крепления, характером материала обработки, длительностью и способом взаимодействия.

Разнообразные категории следов являются предметом исследования археологической трасологии, разработанной и внедренной в научную практику отечественным ученым С. А. Семеновым [1940; 1957; 1968]. Этот метод, впоследствии получивший название «экспериментально-трасологический», объединяет две взаимосвязанные научные процедуры: изучение поверхностей артефактов с целью выявления и фиксации следов, а также физическое моделирование производственных процессов для верификации полученных выводов [Кононенко, 1986; Коробкова, Щелинский, 1996]. Методику С. А. Семенова отличало стремление к универсальности, что выражалось в использовании схожих принципов и подходов при анализе орудий, созданных из широкого спектра минерального сырья, зачастую существенно различавшегося [Волков, 1999]. Основное внимание в процессе трасологического анализа уделялось выявлению характера разрушения рабочей поверхности и определению кинематики каменного орудия [Семенов, 1957]. Поскольку критерии выделения различных типов макродеформаций были относительно общими, их можно было применять к орудиям из разных материалов. Это способствовало распространению трасологической методики в археологических исследованиях широкого географического и хронологического диапазона.

Дальнейшее развитие научных подходов С. А. Семенова проявилось в разработке и внедрении в трасологическую практику методики микроанализа следов износа, которая параллельно развивалась как в отечественной, так и в зарубежной археологии [Keeley, 1980; Anderson-Gerfaud, 1981; Щелинский, 1983; Vaughan, 1985; Gijn, 1989]. Источниковой базой для нового метода послужили коллекции эталонов и артефактов из кремня – наиболее доступного и распространенного материала в каменном веке Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. На этом минеральном сырье были впервые детально описаны механизмы образования линейных следов, признаков истирания и выкрошенности, представлена подробная классификация заполировок, сгруппированных по типу обрабатываемого материала и характеру производственной операции. Методика микро- и макроанализа следов износа стала применяться зарубежными исследователями к орудиям из некремневого сырья, характерного для каменных индустрий различного времени Азии, Африки, Америки и Океании. Со временем на основе массовых экспериментов были получены сведения о формировании износа на древних орудиях из обсидиана [Kajiwara, Akoshima, 1981; Hurcombe, 1992; Kononenko, 2011; Clemente Conte et al., 2015; Walton, 2018], кварца и кварцита [Sussman, 1988; Venditti, 2012; Ollé et al., 2016; Pedergnana, 2019; Гиря, 2019], базальта [Dubreuil et al., 2015; Bello-Alonso et al., 2020], гранита и песчаника [Загородняя, Степанова, 2012; Zupancich, Cristiani, 2020] и др.

Несмотря на определенные успехи в адаптации трасологической методики для изучения орудий из некремневого материала, сырьевой фактор в настоящее время составляет одно из ключевых ограничений для расширения экспериментально-трасологических исследований на территориях с иной, зачастую крайне разнообразной, ресурсной базой: всегда требуется учитывать специфику местного материала при изучении следов износа и / или экстраполяции экспериментальных наблюдений. Одним из таких регионов, где каменные индустрии на протяжении тысячелетий создавались в условиях широкого разнообразия типов минерального сырья, является Горный Алтай. Здесь использовались разновидности осадочных, вулканогенных и метаморфизованных пород, включая алевролиты, роговики, эффузивы, туфы, микрокварциты, яшмоиды, кремни и др. [Кулик и др., 2023]. Трасологические исследования палеолитических орудийных комплексов Алтая ведутся на протяжении уже более тридцати лет [Кононенко, 1990; Волков, 1999], однако не получили широкого распространения [Левина, Федорченко, 2022]. Серьезным препятствием для развития подобных работ послужило отсутствие доступных и задокументированных библиотек трасологических эталонов. Опубликованные данные при этом отличает слабая доказательность и верифицируемость вследствие почти полного отсутствия визуализации следов износа на артефактах и эталонах посредством макро- и микрофотографии, как и учета типа сырья, условий залегания и т. п.

На современном этапе одной из ключевых задач экспериментально-трасологических исследований палеолитических комплексов Алтая остается создание сравнительной эталонной коллекции, релевантной региональному сырьевому разнообразию и сырьевым спектрам известных археологических комплексов [Левина, Федорченко, 2023]. Настоящее исследование представляет собой первый опыт изучения особенной формообразования макро- и микроследов износа на эталонах из алтайского сырья. Представленная работа базировалась на сравнительном анализе экспериментальных каменных орудий разных функциональных типов, изготовленных из таких пород, как сургучные яшмоиды (высококремнистое сырье) и тонкозернистые туфы (вулканогенное сырье), т. е. из сырья, обладающего сравнительно высокими потребительскими характеристиками, широко применяемого на алтайских стоянках в древности. Специфика формообразования следов износа на этих породах оценивалась в сравнении с аналогичными изготовленными в тех же условиях эталонами из кремня и обсидиана.

Материалы и методы исследования

Исследование опиралось на анализ оригинальной сравнительной коллекции трасологических эталонов ( n = 109), полученной в рамках программы экспериментальных работ с 2022 по 2024 г. (см. таблицу). Основу коллекции составили образцы из сургучных яшмоидов и вулканических туфов Алтая ( n = 58). На протяжении верхнепалеолитической эпохи эти материалы часто выступали предметом импорта и применялись для изготовления изделий, предъявлявших высокие требования к качеству сырья, таких как тонкие листовидные бифасы, крупные пластины или мелкие пластинчатые заготовки [Белоусова и др., 2022]; широко использовались эти типы пород также в среднем палеолите. Высококремнистые сургучные яшмоиды ( n = 17) отбирались в долине р. Катунь (по притоку р. Нижний Куюс) в СевероЗападном Алтае. Яшмоиды характеризуются скрытокристаллической структурой, раковистым изломом, матовым блеском свежего скола и высокой твердостью (6–7 единиц по шкале Мооса). Для сопоставления с ними привлекались эталоны из оскольского и донецкого мелового кремня ( n = 24). Сырье вулканогенно-осадочного происхождения – тонкозернистые туфы ( n = 41) – происходит из долины р. Урсул в Центральном Алтае. Туфы характеризуются массивной или слабо выраженной полосчатой, прерывисто-линейной или неравномернопятнистой текстурой, раковистым изломом, шероховатой поверхностью свежего скола и высокой твердостью (6,5 единиц по шкале Мооса) [Вишневский и др., 2024]. При выявлении сходств и различий в процессе следообразования в данном случае для сравнения привлекались эталоны из камчатского обсидиана ( n = 27) – вулканогенного сырья с превосходными потребительскими характеристиками, хорошо изученного с точки зрения трасологии.

Состав коллекции экспериментальных эталонов Composition of the experimental sample collection

|

Операция |

Кремни |

Яшмоиды |

Обсидианы |

Туфы |

Всего |

|

Скобление шкур |

5 |

5 |

5 |

8 |

23 |

|

Скобление кости / рога |

3 |

3 |

2 |

2 |

10 |

|

Скобление дерева |

5 |

3 |

2 |

5 |

15 |

|

Строгание кости / рога |

6 |

3 |

3 |

7 |

19 |

|

Строгание дерева |

5 |

3 |

4 |

9 |

21 |

|

Пиление кости / рога |

– |

– |

9 |

8 |

17 |

|

Пиление дерева |

— |

— |

2 |

2 |

4 |

|

Итого |

24 |

17 |

27 |

41 |

109 |

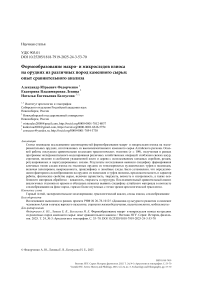

Цель экспериментальных работ заключалась в получении информации о процессе образования признаков износа при использовании эталонов из различных пород. В результате экс- периментального моделирования было изготовлено свыше ста заготовок и формальных орудий, пригодных для создания трасологических эталонов: пластины и отщепы, концевые скребки, резцы и ретушированные сколы. Проведены работы по скоблению свежих шкур, строганию, скоблению и пилению свежего дерева, увлажненных кости коровы и рога северного оленя (рис. 1). Перед началом работ с костью и рогом проводилось их предварительное замачивание в воде при комнатной температуре в течение суток. В процессе обработки каждые 5–10 мин. материал дополнительно помещался в воду на 10–15 мин. для поддержания влажности. Для экспериментов с древесиной использовались свежие ветки березы. В процессе экспериментального моделирования документировались цели работ, тип обрабатываемого сырья, кинематика и положение инструмента относительно материала, а также количество движений. Все эксперименты сопровождались фото- и видеофиксацией.

Рис. 1. Экспериментальное моделирование хозяйственной деятельности древнего человека: 1 – скобление свежей шкуры; 2 – строгание дерева; 3 – скобление кости; 4 – пиление рога

Fig. 1. Experimental modelling of ancient human economic activity:

1 – scraping fresh hide; 2 – planing wood; 3 – scraping bone; 4 – sawing antler

Для проведения экспериментов по мездрению, размягчению и разглаживанию свежих шкур овцы и коровы применялись концевые скребки (n = 23). Шкуры предварительно растя- гивались на ровной поверхности; для удобства работы орудия использовались с удержанием в руке или обернутыми в выделанную кожу (рис. 1, 1). Продолжительность использования эталонов варьировала от 30 до 180 мин. Движение скребков выполнялось перпендикулярно плоскости обрабатываемой поверхности по направлению к себе, при средней интенсивности около 40 движений в минуту. В качестве скобелей (n = 25) для работы по кости / рогу и дереву также использовались концевые скребки. Заготовками строгальных ножей (n = 40) для обработки кости / рога и дерева выступали отщепы и пластины без ретушной обработки, а также резцы, рабочей кромкой которых служила грань между негативом резцового скола и вентральной плоскостью; аналогично предыдущим орудия использовались без рукоятей. При скоблении инструменты располагались перпендикулярно к поверхности обработки, движения выполнялись в направлениях от или на себя (рис. 1, 3). Время использования эталонов составляло от 10 до 90 мин., при этом интенсивность работы достигала 45 движений в минуту. В процессе строгания инструменты располагались под углом 45° относительно материала при аналогичной кинематике (рис. 1, 2). Продолжительность работы варьировала от 10 до 180 мин. при средней интенсивности около 50 движений в минуту. Заготовками пилок служили пластины и отщепы с краевой ретушью или без обработки. Пиление увлажненных кости и рога (n = 17), а также свежей древесины (n = 4) осуществлялось посредством возвратно-поступательных движений (рис. 1, 4). Продолжительность работы варьировала в широком диапазоне от 10 до 80 мин. при средней интенсивности 50 движений в минуту. Орудия располагались под углом 90° относительно обрабатываемого материала.

После завершения экспериментальных работ полученная коллекция эталонов была изучена посредством трасологического анализа. Перед началом исследования эталоны очищались в ультразвуковой ванне, в водном растворе с синтетическими моющими средствами, слабых растворах кислот или обычной воде. После очистки эталоны высушивались и упаковывались в индивидуальные полиэтиленовые пакеты. Первичный трасологический анализ эталонов при увеличении ×7,5–45 проводился с использованием стереомикроскопов Altami СМ0745-Т и SZM-110. Исследование на микроуровне (×100–500) осуществлялось под металлографическими микроскопами Olympus ВНМ и AJX-MPSBD, оснащенными линзами дифференциально интерференционного контраста. Фотофиксация следов производилась посредством камеры Canon EOS 5D mark IV с дальнейшей обработкой в программе Helicon Focus, а также специализированной камеры для микроскопии PC3-HW20MP и программы Image View. В процессе трасологического анализа составлялось описание признаков износа на макро-и микроуровне, полученная информация заносилась в специализированную базу данных.

Результаты исследования

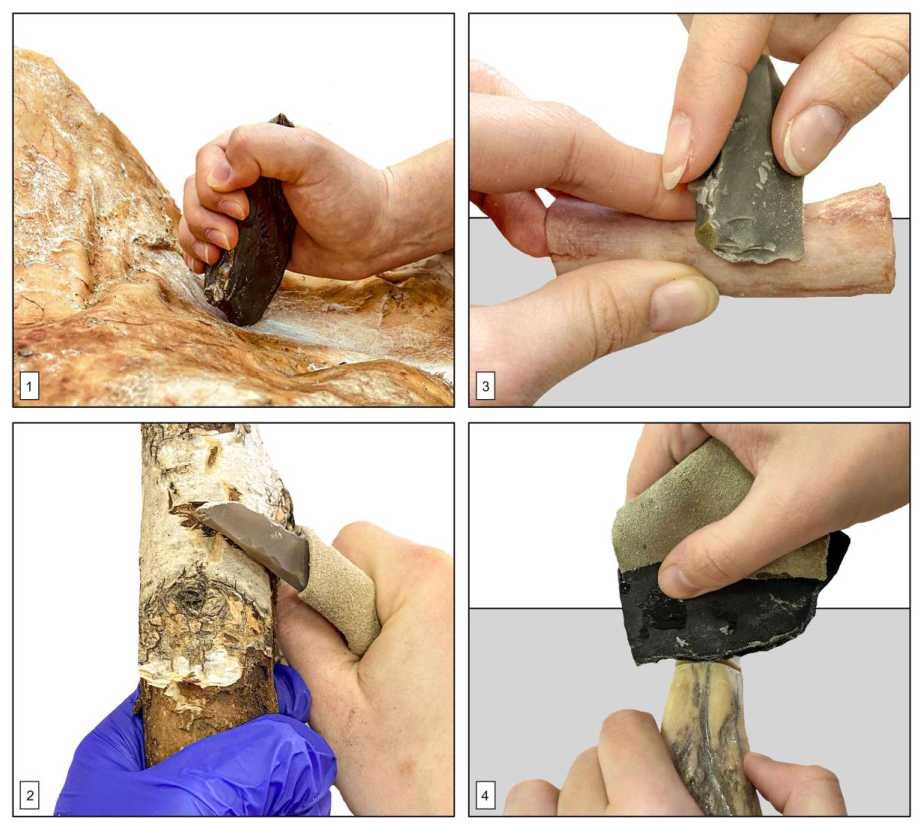

Высококремнистое сырье . При работе со свежей шкурой на кремневых скребках независимо от продолжительности эксперимента практически не фиксировались выкрошенность и линейные следы. Отсутствие макро- и микроповреждений на рабочих лезвиях указывает на мягкость обрабатываемого материала, плавность работы и отсутствие каких-либо загрязнений, таких как пыль, песок и т. п. Спустя час работы при увеличении ×15–40 на кромках экспериментальных орудий начали проявляться визуально определимые признаки залощен-ности и заглаженности кромки. При детальном наблюдении при увеличении ×200 на лезвиях отмечалась «жирная» заполировка, глубоко проникающая в микрорельеф поверхности и распространяющаяся вдоль кромки с обеих сторон (рис. 2, 1–3 ). Заполировка покрывала негативы ретуши, не изменяя их края. Следы утилизации отмечались преимущественно на одной из сторон рабочей кромки – левой или правой, что отражает особенности удержания инструмента экспериментатором в процессе работы. Анализ экспериментальных скребков из яшмоидов продемонстрировал результаты, в целом схожие с данными по кремневым орудиям. Эти инструменты также продемонстрировали высокую эффективность в работе и устойчивость к износу при скоблении свежей шкуры, сохраняя работоспособность до трех часов.

На макроуровне первые отчетливые признаки скругления рабочего края и тусклого блеска при отсутствии линейных следов и выкрошенности начали проявляться через час использования орудий. При увеличении ×200 вдоль рабочей кромки отмечалась полоса слабоконтрастной заполировки шириной до 2 мм с размытыми границами (рис. 2, 4 – 6 ). Однородность заполировки нарушается микроскопическими вкраплениями кварца округлой или овальной формы, характерными для данного сырья.

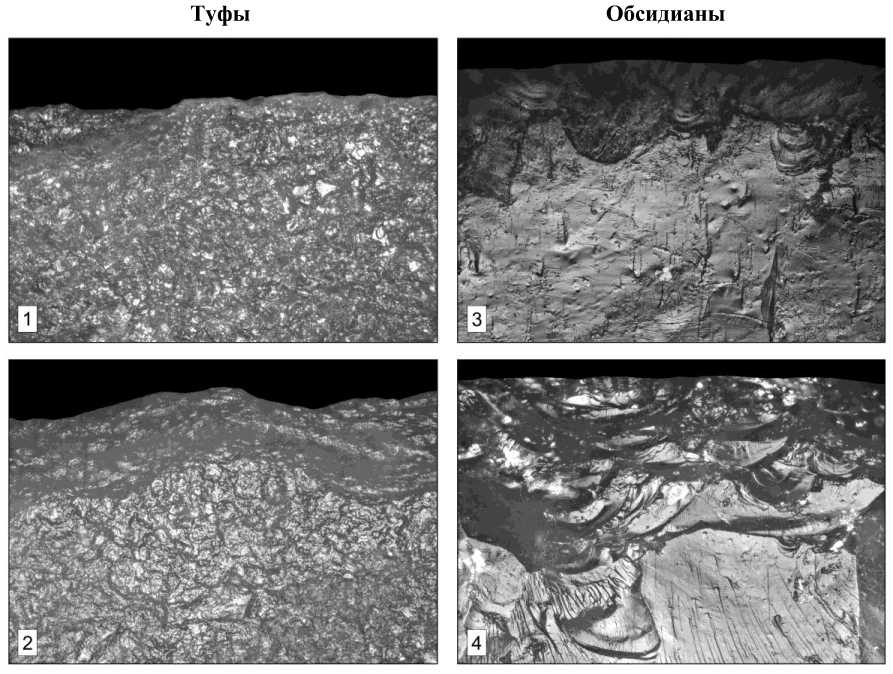

На кремневых скобелях, используемых для обработки кости / рога, первые признаки макроизноса в виде мелких фасеток выкрошенности на выступающих участках лезвий, проявлялись спустя 40 мин. от начала эксперимента. В случае скобелей из яшмоидов из-за большей

Кремни

Яшмоиды

Рис. 2. Следы износа на экспериментальных скребках из кремня ( 1 – 3 ) и яшмоида ( 4 – 6 ) при обработке свежей шкуры, увеличение ×200: 1 , 4 – 60 минут работы; 2 , 5 – 120 минут работы; 3 , 6 – 180 минут работы

Fig. 2. Use-wear traces on experimental flint (1–3) and jasperoid (4–6) end-scrapers for processing fresh, magnification ×200: 1, 4 – 60 minutes of work; 2, 5 – 120 minutes of work; 3, 6 – 180 minutes of work зернистости и чуть меньшей твердости материала аналогичные изменения при той же интенсивности работы фиксировались уже через 20 мин. После часа и более использования на орудиях из кремня и яшмоидов при увеличении ×200 наблюдалась яркая контрастная за-полировка с металлическим блеском, преимущественно сосредоточенная на выступающих участках микрорельефа поверхности.

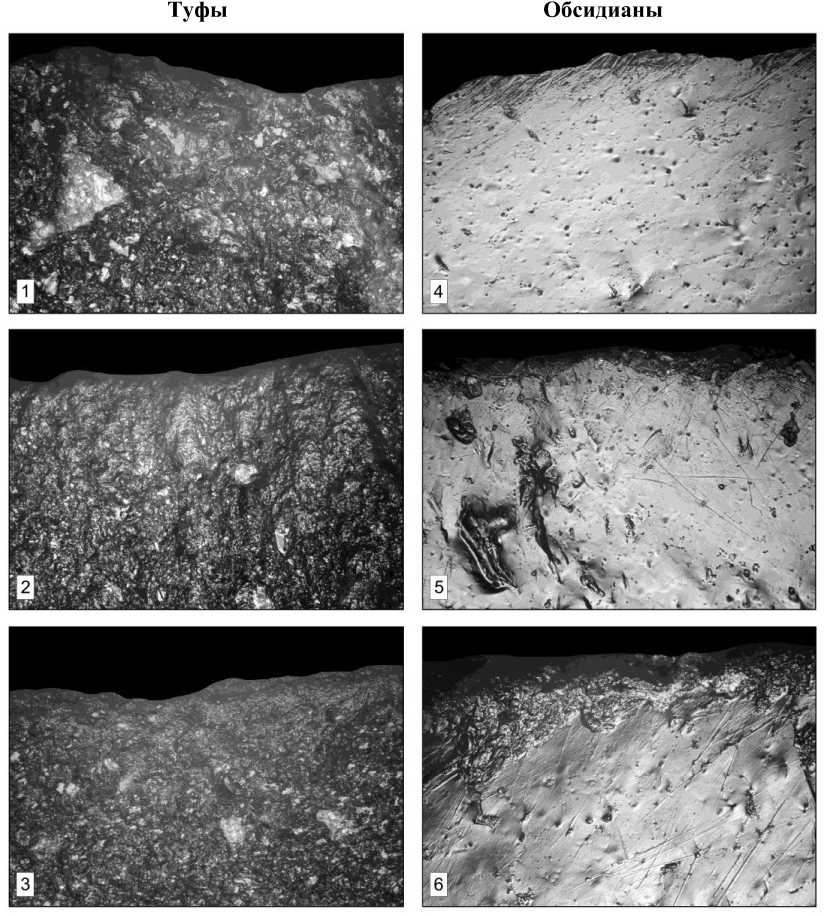

Пятна яркой контрастной заполировки на кремневых скобелях по свежему дереву располагались вдоль единой линии с обеих сторон рабочей кромки, причем наиболее выраженные изменения были заметны на орудиях, использованных от одного часа и выше. Увеличение ×200 позволило зафиксировать ячеисто-желобчатую структуру поверхности с микроуглублениями, вытянутыми от рабочей кромки по направлению движения инструмента (рис. 3, 1 – 3 ).

Кремни

Яшмоиды

Рис. 3. Следы износа на экспериментальных скобелях из кремня ( 1 – 3 ) и яшмоида ( 4 – 6 ) при обработке свежего дерева, увеличение ×200: 1 , 4 – 30 минут работы; 2 , 5 – 60 минут работы; 3 , 6 – 90 минут работы

Fig. 3. Use-wear traces on experimental flint ( 1 – 3 ) and jasperoid ( 4 – 6 ) end-scrapers for processing fresh wood, magnification ×200: 1 , 4 – 30 minutes of work; 2 , 5 – 60 minutes of work; 3 , 6 – 90 minutes of work

На кромках скобелей по дереву из яшмоидов отмечалось больше фасеток выкрошенности с меньшей сохранностью участков заполировки, в то время как на аналогичных орудиях из кремня благодаря большей твердости материала заполировка в рабочей зоне имела более выраженный и сформированный вид. Вследствие интенсивного выкрашивания, линия кромки сильно изношенных скобелей приобретала волнистую форму (рис. 3, 4 - 6 .

Следы работы по рогу / кости на строгальных ножах из кремня и яшмоидов в значительной степени напоминают таковые на скобелях, проявляя аналогичную яркую заполировку с металлическим блеском и признаки интенсивной выкрошенности кромок. Основные отличия заключаются в локализации и степени протяженности заполировки, а также в характере расположения сколов утилизационной ретуши. Износ рабочих кромок строгальных ножей обычно протекал быстрее - микро- и макрофасетки выкрошенности отмечались уже спустя 30 мин. работы, что связно с разницей угла наклона инструмента: при скоблении он составляет около 90°, а при строгании - 45°. После часа использования в рабочей зоне инструментов при малом увеличении наблюдались многочисленные фасетки выкрошенности и выраженный волнистый вид кромки. При увеличении ×200 фиксировалась яркая глянцевая заполировка с четкими границами на отдельных участках лезвий. Использование строгальных ножей свыше 180 мин. приводило к формированию вдоль рабочей кромки полосы запо-лировки шириной до 5 мм. На эталонах из кремней и яшмоидов для строгания дерева был зафиксирован схожий характер формообразования следов износа, но заполировка на яшмоидах оказалась менее выраженной из-за интенсивного выкрашивания.

Таким образом, экспериментальные орудия из кремня и яшмоида продемонстрировали сходство в формообразовании следов износа при идентичных условиях экспериментов, включая скобление свежих шкур, строгание и скобление увлаженных рога и кости, свежего дерева. В процессе выполнения различных видов работ кремень оказался более эффективным материалом, проявляя меньшую склонность к выкрашиванию и истиранию рабочей кромки. При строгании эталоны из кремня сохраняли пригодность к работе свыше 90 мин., в то время как строгальные ножи из яшмоидов требовали подправки рабочих кромок уже спустя 30 мин. Кроме того, из-за несколько меньшей твердости и кварцевых включений за-полировка на орудиях из яшмоидов не формировала однородного рисунка и менее отчетливо фиксировалась на зернистой поверхности. В целом с точки зрения потребительских характеристик алтайские яшмоиды продемонстрировали хороший потенциал в контексте реализации обсуждаемых операций: устойчивость кромки и долговечность, сопоставимую с кремнем.

Вулканогенное и вулканогенно-осадочное сырье . В процессе экспериментов по обработке шкуры обсидиановыми скребками был зафиксирован специфический набор следов износа, отличный от такового на аналогичных орудиях из высококремнистых пород. Эффективность работы обсидиановых скребков оказалась ниже, чем у кремневых; первые не без усилий удаляли мездру с поверхности шкуры. Макроизнос в виде заглаженности и стертости кромки начинал отчетливо фиксироваться при увеличении ×15 на орудиях, задействованных в течение двух и более часов. При увеличении ×200 зафиксированы признаки интенсивного выкрашивания и отчетливые линейные следы, ориентированные под углом 30–45° относительно продольной оси изделий, что указывает на характер кинематики (рис. 4, 4 - 6 . На скребках из туфов следы износа в виде общей заглаженности и скругления кромки становились различимы при увеличении ×15 после 60 мин. работы. При увеличении ×200 на рабочей кромке орудий были обнаружены признаки микровыкрашивания. Аналогичный износ наблюдался и на скребках из обсидиана, однако на туфовых орудиях не фиксировались линейные следы, что связано с их зернистой структурой. На кромочной линии скребков из туфов наблюдается тусклая обволакивающая заполировка с размытыми границами, которая перекрывает зоны выкрошенности. Такая картина указывает на последовательное наложение следов износа (рис. 4, 1 - 3 ). В данном случае заполировка формируется после появления микровыкрашивания и в процессе длительного взаимодействия с мягким органическим материалом.

Туфы

Обсидианы

_rEL

Рис. 4. Следы износа на экспериментальных скребках из туфа ( 1 – 3 ) и обсидиана ( 4 – 6 ) при обработке свежей шкуры, увеличение ×200: 1 , 4 – 60 минут работы; 2 , 5 – 120 минут работы; 3 , 6 – 180 минут работы

Fig. 4. Use-wear traces on experimental tuff ( 1 – 3 ) and obsidian ( 4 – 6 ) end-scrapers for processing fresh hide, magnification ×200: 1 , 4 – 60 minutes of work; 2 , 5 – 120 minutes of work; 3 , 6 – 180 minutes of work

Использование обсидиановых скобелей для работы по кости / рогу и дереву сопровождалось интенсивным выкрашиванием рабочих кромок и образованием коротких линейных следов длиной до 2 мм, ориентированных под углом 30–45°. Подобный износ становился различим при небольшом увеличении уже спустя 15–20 мин. работы. В процессе утилизации преимущественно на вентральной стороне орудий образовывались мелкие фасетки сколов. На орудиях, использовавшихся более 30 мин., при увеличении в ×200 отмечались стертость и пришлифовка рабочей кромки, прерываемая многорядной ретушью утилизации, а также появлением более грубых выломов и зазубрин на кромке. При скоблении кости / рога и дерева эталонами из туфа процесс изнашивания рабочих кромок также протекал интенсивно. Через час работы на отдельных выступающих участках лезвий формировалась контрастная за- полировка с ячеистой структурой, заметная при увеличении ×200; при этом она обычно прерывалась зонами выкрошенности. При увеличении ×500 на рабочих кромках фиксировался ячеисто-желобчатый рисунок поверхности с микроуглублениями, ориентированными перпендикулярно рабочей кромке.

Проведенный анализ обсидиановых эталонов для строгания кости / рога и дерева выявил при увеличении ×15–40 признаки интенсивной нерегулярной выкрошенности, сопровождаемой линейными следами. На микроуровне фиксировались пришлифовка рабочей кромки и многочисленные тонкие линейные следы длиной до 5 мм, направленные перпендикулярно рабочей кромке. В целом процесс износа кромок обсидиановых эталонов при обработке твердых органических материалов протекал быстрее, чем у кремневых образцов – менее 30 мин. При длительном использовании размеры негативов сколов увеличивались, формируя несколько ярусов, что делало экспериментальные орудия непригодными для дальнейшей работы (рис. 5, 3 , 4 ). Использование строгальных ножей из туфа для работы по кости / рогу и дереву приводило к микровыкрашиванию поверхности уже спустя 30–40 мин. работы. В процессе взаимодействия с твердыми органическими материалами формировалась яркая заполировка с ячеистой структурой; при увеличении ×200 она отмечалась преимущественно на выступающих участках лезвий (рис. 5, 1 , 2 ). Такие следы заполировки практически не проникают в фасетки ретуши утилизации, что указывает на их локализацию в наиболее высоких точках микрорельефа.

Туфы

Обсидианы

Рис. 5. Следы износа на экспериментальных строгальных ножах из туфа ( 1 – 2 ) и обсидиана ( 3 – 4 ) при обработке увлажненной кости, увеличение ×200: 1 , 3 – 30 минут работы; 2 , 4 – 60 минут работы

Fig. 5. Use-wear traces on experimental tuff ( 1 – 2 ) and obsidian ( 3 – 4 ) planing knives for processing moistened bone, magnification ×200: 1 , 3 – 30 minutes of work; 2 , 4 – 60 minutes of work

На обсидиановых пилках сильная выкрошенность кромки становилась заметной уже спустя 20 мин. работы. При увеличении ×200 на обеих сторонах кромки фиксировались разнонаправленные линейные следы, ориентированные под углом 30–45°. Риски от работы по рогу и кости обычно короткие (1–2 мм), тогда как пиление сухой древесины приводило к образованию линейных следов длиной до 5–7 мм. На пилках из вулканического туфа после 60 мин. работы отмечалась значительная выкрошенность кромки. Линейные следы не были выявлены, однако при увеличении ×200 на отдельных участках рабочей кромки читались пятна яркой заполировки с четкими контурами. При обработке сухого дерева пятна заполи-ровки отличались более размытыми границами.

В результате проведенных экспериментов эталоны из обсидиана продемонстрировали наименьшую эффективность из-за подверженности выкрашиванию, наиболее выраженной при обработке твердых органических материалов. Вследствие специфики обсидиана на орудиях из него не образуется заполировки, однако признаки пришлифовки, выкрошенности и линейных следов читаются отчетливо, что облегчает трасологический анализ и позволяет относительно точно определить кинематику при выполнении хозяйственных операций. Экспериментальные орудия из туфов демонстрируют более высокую эффективность при продолжительной и качественной обработке как мягких, так и твердых органических материалов; орудие можно использовать в течение часа без существенной утраты функциональности. В процессе изнашивания инструментов из туфа заполировка формируется достаточно быстро, покрывая поврежденные участки рабочей кромки. Однако зернистая структура туфа накладывает специфику на интерпретацию следов износа: информативные для анализа заполи-ровки могут не читаться из-за интенсивного выкрашивания.

Обсуждение и заключение

В результате проведенного исследования были определены ключевые особенности формирования макро- и микроследов износа на эталонных орудиях из тонкозернистого высококачественного сырья, доступного палеолитическим обитателям алтайского региона, – вулканических туфов и яшмоидов. Было проведено моделирование таких хозяйственных операций, как скобление свежих шкур, строгание, пиление и скобление увлажненных кости и дерева с помощью концевых скребков, резцов, ретушированных и неретушированных сколов. Последовательный сравнительный анализ аналогичных эталонов из кремня и обсидиана позволил также очертить специфику алтайского материала в контексте следообразования на фоне пород, гораздо более изученных с точки зрения археологической трасологии.

В результате экспериментов наибольшую эффективность в работе продемонстрировали эталонные образцы из кремня. Рабочие кромки таких инструментов оказались наименее подвержены выкрашиванию в процессе работы, а сами орудия оставались эффективными наиболее продолжительное время. На поверхности кремневых образцов четко фиксировались за-полировки, различавшиеся по степени интенсивности, блеску и локализации [Keeley, 1980, p. 35–63; Коробкова, Щелинский, 1996]. Наименьшую эффективность в большинстве трудовых операций показали экспериментальные орудия из обсидиана. Вследствие специфики материала на поверхности обсидиана не образуется заполировка, что ограничивает возможности трасологической диагностики на микроуровне. Ключевую роль в определении функций орудий из этого сырья играют характер пришлифовки или истирания рабочего края, выкро-шенность и линейные следы [Kononenko, 2011; Walton, 2018]. Средний уровень эффективности был отмечен при использовании эталонов из вулканических туфов и яшмоидов. В отличие от кремня, эти материалы обладают более крупнозернистой структурой, что делает их рабочие кромки более уязвимыми к выкрашиванию. Тем не менее, на их поверхностях были зафиксированы специфические определяемые заполировки различного типа, что говорит о возможности проведения трасологических исследований и интерпретации функций орудий.

Локализация и степень блеска заполировок на орудиях из яшмоидов и туфов определялись временем и характером работы, физическими свойствами материала, включая зерни- стость, твердость, вязкость и изотропность, а также особенностями обрабатываемого сырья -влажностью, твердостью и структурой. Например, «жирная» заполировка, проникающая внутрь микрорельефа поверхности рабочих кромок, наблюдается на эталонах, применявшихся для скобления свежих шкур (см. рис. 2; 4, 1-3). Аналогичный износ характерен для скребковых орудий из микрокварцитов - другого высококремнистого материала, распространенного в верхнем палеолите Алтая [Михиенко и др., 2024]. Заполировка от работы по кости или рогу на кремневых орудиях отличается ярким металлическим блеском и локализуется преимущественно на выступающих участках лезвий, практически не проникая в углубления фасеток микровыкрошенности и ретуши. В процессе скоблении дерева на кромочной линии лезвий кремневых орудий образуется контрастная заполировка с ячеистой структурой [Федорченко, 2016]. В результате проведенных экспериментов было установлено, что при работе по твердым органическим материалам заполировка с характерным ярким блеском четко проявляется на сильно изношенных строгальных ножах и скобелях из яшмоидов (см. рис. 3, 4-6). На орудиях этого типа, выполненных из тонкозернистых туфов, такая заполировка менее контрастна (см. рис. 5, 1, 2), что обусловлено меньшей твердостью, большей зернистостью материала и его повышенной склонностью к выкрашиванию.

В коллекции эталонов линейные следы наиболее отчетливо проявляются на орудиях из материалов с большей зернистостью и меньшей твердостью по сравнению с кремнем, таких как обсидиан и туф. Особенно выраженный износ наблюдается при обработке сухих, твердых или загрязненных материалов, например подсушенной шкуры. Линейные следы чаще всего фиксируются на орудиях с признаками интенсивного использования и значительного истирания лезвий, предоставляя достоверную информацию о кинематике. Формирование выкрошенности прослеживается на эталонах из всех типов сырья. Ключевое влияние на этот процесс оказывают такие факторы, как толщина рабочей кромки, угол наклона лезвия относительно обрабатываемого объекта, а также твердость и влажностное состояние материала. На орудиях из некремневого сырья процесс формирования выкрошенности часто сопровождается развитием признаков истирания и пришлифовки рабочих зон. В этом прослеживается сходство эталонов из обсидиана и туфа, однако на туфе поверх пришлифовки образуется за-полировка, по своим характеристикам напоминающая заполировку на кремневых орудиях, выполненных в аналогичных условиях. Истирание рабочих кромок инструментов из кремня, применявшихся при обработке мягких органических материалов, вызывает заметное скругление кромок. Динамика формирования износа на скребках по шкуре из всех отмеченных пород каменного сырья может быть охарактеризована как плавная и равномерная.

Анализ существующего опыта трасологического изучения палеолитических каменных индустрий Горного Алтая демонстрирует существенный потенциал для проведения дальнейших функциональных изысканий. На современном уровне развития палеолитоведения строгая доказательность получаемых функциональных выводов требует обязательного использования обширной базы экспериментальных данных. Проведенный сравнительный анализ микро- и макропризнаков износа на эталонах из высококачественных пород минерального сырья Алтая позволяет глубже понять природу следов на каменных артефактах верхнепалеолитических комплексов, охватывающих широкий хронологический и географический диапазон, выходящий далеко за пределы этого региона. Полученные данные о формировании износа на артефактах из некремневого сырья могут стать основой для расширения трасологических исследований в азиатской части России.