Формы функционального представительства интересов в современной России

Автор: Фельдман Павел Яковлевич

Рубрика: Политология и социология

Статья в выпуске: 10 (269), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены три ключевые формы представительства интересов: лоббизм, клиентизм и социальное партнерство. Автором проведено сопоставление данных форм, определены их основные сходства и различия

Группы интересов, представительство интересов, клиентизм, социальное партнерство

Короткий адрес: https://sciup.org/147150766

IDR: 147150766 | УДК: 328.184

Текст научной статьи Формы функционального представительства интересов в современной России

Проблема представительства интересов граждан во власти всегда являлась остроактуальной для России, где государственная политика традиционно реализовывалась на принципах закрытости, непроницаемости для взгляда извне. Процесс политической модернизации требует обращения к цивилизованным механизмам взаимодействия власти и общественных институтов. На данный момент в России наличествует эклектичная система представительства интересов, для которой, помимо нелегальных механизмов, характерен конгломерат трех форм: лоббизма, клиентизма и социального партнерства. В целях избегания неоправданного «сращивания» этих понятий, необходимо провести между ними четкие грани, дав характеристику и оценку каждому из них.

Понимание того, что политический процесс является отражением столкновения и борьбы многообразных общественных интересов, появилось в научной литературе в начале XX века. Работы таких авторов, как А. Бентли, Д. Трумен, М. Олсон, Р. Сэлcбери в совокупности формируют теорию функционирования групп интересов. Согласно упомянутой теории, группы находясь в состоянии постоянной конкуренции, предъявляют определенные требования по отношению друг к другу и к власти. Государство же выполняет функции «бутылочного горлышка», призванного пропускать интересы одних групп и задерживать интересы других, руководствуясь принципом сохранения баланса сил в обществе.

Механизмы и технологии, с помощью которых, группы отстаивают перед государством свои интересы, зависят от господствующей в обществе системы представительства интересов. Плюралистическая система подразумевает наличие конкурирующих групп, ни одна из которых не обладает монопольным правом на взаимодействие с государством. Антиподом плюралистической системы является система корпоративистсткая, составные части которой «ор- ганизованы в несколько особых, принудительных, неконкурентных, иерархически упорядоченных, функционально различных разрядов, официально признанных или разрешенных государством, наделяющим их монополией на представительство в своей области в обмен на известный контроль за подбором лидеров и артикуляцией требований и приверженностей»1. С долей условности можно утверждать, что в западных демократиях преобладает плюралистическая модель представительства интересов, а на Востоке — корпоративистская. Условность деления обусловлена тем, что ни одна система не встречается на практике в чистом виде.

На сегодняшний день в России можно выделить три основные формы функционального представительства интересов: лоббизм, клиентизм и социальное партнерство. Некоторые авторы (например, Л. Баранова и И. Брянцев) относят к ним также коррупцию, однако мы будем принимать во внимание только легальные механизмы представительства интересов2.

Под лоббизмом понимаются действия представителей групп интересов, подразумевающие оказание влияния на государственные институты с целью продвижения определенных инициатив. Лоббизм наиболее характерен для плюралистической системы представительства интересов. В качестве его субъектов выступают многообразные структуры, которые можно разделить на коммерческие и общественные. Если коммерческие организации отстаивают в органах власти свои бизнес-интересы с целью увеличения прибыли, то общественные институты борются за решение определенных социальных проблем, либо защищают права своих членов. Наиболее массовыми и хорошо структурированными лоббистскими организациями в России являются профессиональные союзы.

Инструментарий лоббистской деятельности чрезвычайно широк и многообразен. Как правило, здесь речь ведется о прямых и косвенных техноло- гиях лоббирования. К первым относятся формы, подразумевающие непосредственное воздействие лоббиста на «точки доступа» в институтах государственной власти. Сюда относят так называемый «кабинетный лоббизм», неформальные встречи, телефонные звонки, направление писем и т. д. Косвенные методы лоббизма основаны на опосредованном воздействии на власть с помощью некого промежуточного звена, роль которого могут играть СМИ, партнерские организации, широкая общественность, представители власти, напрямую не имеющие отношения к лоббируемому интересу. Зачастую лоббистами используется ресурс неформального доступа к представителям власти, что влечет отсутствие прозрачности в коммуникациях между государством и обществом. Основной инструмент лоббиста — метод убеждения, аргументированное представление своей позиции.

Одним из базовых принципов лоббизма является его конкурентная основа и «равноудаленность» лоббирующих субъектов от центра принятия властных решений. Однако государство, располагая значительным политическим ресурсом, зачастую само выбирает организации, которым делегируется монопольное право на представительство интересов, создавая тем самым своеобразные корпорации, в которых механизмы лоббизма уступают место патрон-клиентским отношениям власти и общественных институтов.

Некорректным выглядит утверждение о том, что лоббизм возможен исключительно в условиях плюрализма, а клиентизм характерен только для корпоративистской модели. Однако нельзя отрицать и того, что с ростом корпоративистских тенденций в общественно-политической жизни, увеличивается вероятность трансформации лоббизма в клиентизм. Важно отметить, что патрон-клиентские отношения власть выстраивает только с теми группами интересов, которые соответствуют следующим критериям: 1) массовость (целесообразнее взаимодействовать с крупными структурами, охватывающими значительное количество граждан); 2) лояльность; 3) готовность идти на уступки и компромиссы; 4) способность приносить пользу ресурсными вливаниями (например, оказывать спонсорскую помощь). В патрон-клиентских отношениях государство выступает в роли покровителя определенных групп интересов, которые, в свою очередь, принимают на себя ряд обязательств: 1) согласовывать свои внутренние и внешние дела (в том числе и кадровую политику) с государством; 2) оказывать содействие правящей партии и ее отдельным членам в ходе выборов; 3) оказывать материальную и иную поддержу инициативам власти; 4) играть гармонизирующую функцию в обществе, понижая протестную активность масс; 5) подменять собой реальную оппозицию и радикально настроенные группы давления.

В странах, где клиентизм существует как основная форма представительства интересов, явно прослеживается тенденция к укрупнению групп интересов, а также распадению их на небольшой по численности бюрократический аппарат и «молчаливое», слабо мотивированное большинство. По сути дела, здесь действуют механизмы «политического предпринимательства», подразумевающие создание массовой группы вокруг ядра, роль которого играет узкий круг лидеров, преследующих собственные цели3. Структура интересов в таких группах крайне неоднородна: зачастую цели лидеров и масс оказываются прямо противоположными, так как первые, стремясь оказаться максимально «удобными» партнерами для власти, с легкостью идут на компромиссы и часто жертвуют интересами большинства. Однако рядовые представители группы могут получать определенные моральные и материальные стимулы от членства, которые напрямую не связаны с отстаиванием ключевых интересов во власти.

В условиях капитализма общество неизбежно распадается на наемных работников и их работодателей. Эти две общности представляют собой крупнейшие группы интересов в современной России. Если первые сильны своей массовостью, то вторые располагают значительными материальными ресурсами и имеют многочисленные «точки доступа» во власти. Для представительства интересов таких групп, как работники и работодатели существует специфический механизм, сочетающий в себе элементы лоббизма и клиентизма, — социальное партнерство.

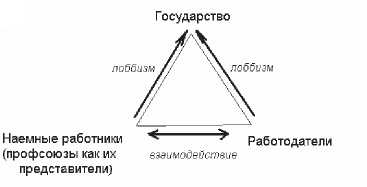

Трудовой Кодекс РФ определяет социальное партнерство как «систему взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления…»4. Удовлетворение интересов как работников, так и работодателей требует определенных директив и решений со стороны государства, которому (даже при декларируемом равноправии сторон) отводится одновременно роль посредника, консультанта, арбитра, контролирующего и координирующего центра. Кроме того, государство часто само выступает в роли работодателя. Без апелляции к государству как властному центру сложно представить процесс регулирования социально-трудовых отношений. Профсоюзы (будучи представителями работников) и работодатели, несомненно, оказывают лоббистское воздействие на власть, стараясь «склонить чашу весов в свою пользу». Модель социального партнерства, на наш взгляд, выглядит следующим образом.

Модель социального партнерства в России и место лоббизма в ней

Восходящие от представителей работников и работодателей к государству коммуникации имеют лоббистский характер. Государство поддерживает равновесие системы социально-трудовых отношений, стараясь сохранять в ней баланс интересов.

П. Я. Фельдман

Таким образом, можно сказать, что лоббизм лежит в основе системы социального партнерства, однако понятия эти нельзя назвать тождественными. И лоббизм, и социальное партнерство являются формами функционального представительства интересов, но при этом не все направления взаимодействия в рамках социального партнерства являются лоббистскими, так же как лоббизм характерен для представительства всего многообразия интересов, а не только социально-трудовых. Соотношение понятий «социальное партнерство» и «лоббизм», пользуясь терминологией логики, можно назвать «пересечением».

На постсоветском пространстве нельзя не отметить корпоративистских тенденций в системе социального партнерства. Сам термин «социальное партнерство» употребляется исключительно в СНГ, а на Западе для определения соответствующего явления существует понятие «социальный диалог». Семантическое различие слов «диалог» и «партнерство» говорит о том, что постсоветская модель взаимодействия работодателей, работников и государства строится на основе поиска взаимовыгодных, компромиссных решений. Государство во взаимоотношениях с объединениями работников и работодателей часто выступает в качестве патрона для тех и других. Оно само определяет участников трехстороннего взаимодействия, принимает на себя право включаться в их внешние и внутренние дела. Патрон-клиентские отношения между субъектами социального партнерства дополняют лоббистские механизмы взаимодействия, но иногда могут вытеснять или подменять их собой. Клиентизм, в отличие от лоббизма, всегда требует сознательного занижения планки предъявляемых государству требований, что заставляет профсоюзы или работодателей идти на компромисс, частично жертвуя своими партикулярными групповыми интересами с целью сохранения привилегированной позиции во взаимоотношениях с властью.

В России система социального партнерства до сих пор не освободилась от «советских традиций», когда профессиональные союзы являлись частью государственной машины. Объединения работодателей, в свою очередь, также не представляются сегодня полностью автономными в своих дей-

Формы функционального представительства интересов в современной России ствиях акторами. Государство, выбирая в качестве субъектов социального партнерства максимально склонных к компромиссам участников, неизбежно снижает остроту противоречий между представителями работников и работодателей, что иногда негативно сказывается на удовлетворении интересов рядовых членов обеих групп.

Наличие у социального партнерства признаков клиентизма вовсе не означает, что можно поставить знак тождества между этими понятиями. Социальное партнерство, в отличие от патрон-клиентских отношений, достаточно прозрачно, открыто — его инструментарий представлен многообразием ин-ституциализированных коммуникаций, которые осуществляются в рамках работы трехсторонних согласовательных комиссий и советов. Принимаемые решения, закрепляются юридически и выражаются в виде договоров и соглашений, подписанию которых, как правило, предшествует достижение неформальной договоренности по ключевым позициям.

На современном этапе развития нашей страны государство принимает на себя роль координатора и регулятора большинства социально-экономических процессов. Становлению цивилизованного института лоббизма препятствует высокий уровень коррупции и низкая правовая культура в обществе. В посткризисных условиях, когда государство часто вынуждено прибегать к «ручному управлению» практически во всех областях, в качестве формы представительства интересов общества неизбежно начинает утверждаться клиентизм. Социальное партнерство существует исключительно для представительства социально-трудовых интересов и может приобретать признаки как лоббизма, так и клиентизма, в зависимости от реалий политической жизни страны.

Список литературы Формы функционального представительства интересов в современной России

- Шмиттер Ф. Неокорпоративизм//Полис. -1997. -№ 2. -С. 16.

- Брянцев И. И., Баранова Л. К. Коррупция как форма теневого лоббизма//Власть. -2008. -№ 3. -С. 13.

- Salisbury R. An Exchange Theory of Interest Groups//Midwest Journal of Political Science. -1969. -P. 4-32

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ. -Ст. 23.