Формы глиняных сосудов из погребений пазырыкской культуры на Нижней Катуни с позиций историко-культурного подхода

Автор: Холошин П.Р., Му Ц.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

Формы и размеры 58 сосудов из могильников пазырыкской культуры на Нижней Катуни (Тыткескень-VI, Верх-Еланда-II, Бике-Ш, Бике-I, Кайнду) были проанализированы с позиций историко-культурного подхода. В результате были выявлены две массовые категории посуды по общей пропорциональности форм («средние» и «средние/высокие») и определен массовый вид естественной структуры форм (Г+Ш+ПП+Т+ОТ2). Размеры сосудов преимущественно соответствуют «средним/малым», «средним» и «средним/большим» по объему. Сосуды «средних» пропорций отличаются наибольшим разнообразием как по конструкциям, так и по объемам, сосуды «средних/высоких» пропорций более монолитны по форме и размерам. Сопоставление полученных данных с классификациями пазырыкской керамики В. Д. Кубарева и Н. Ф. Степановой продемонстрировало увеличение количества типов среди форм переходных ступеней общей пропорциональности, что может отражать процессы культурного смешения носителей разных традиций и массового создания форм-подражаний.

Пазырыкская культура, горный алтай, керамика, формы глиняных сосудов, историко-культурный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/143180120

IDR: 143180120 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.162-173

Текст научной статьи Формы глиняных сосудов из погребений пазырыкской культуры на Нижней Катуни с позиций историко-культурного подхода

Для погребального обряда пазырыкской культуры раннего железного века характерно помещение в могилу сосудов, которые составляли, по всей видимости, достаточно устойчивый набор. В состав такого набора помимо деревянных и, реже, кожаных и роговых изделий обязательно входил один глиняный сосуд, причем число керамических сосудов обычно соответствовало количеству погребенных ( Кирюшин, Степанова , 2004. С. 24; Кубарев, Шульга , 2007. С. 58). Погребения без глиняной посуды чрезвычайно редки в пазырыкских могильниках, что позволяет привлекать ее как массовый источник культурной информации об этом населении.

Глиняные сосуды из погребений неоднократно рассматривались исследователями как источник для выяснения культурных связей местного населения путем выделения типов посуды и поиска аналогий им в материалах соседних культур и эпох (см. обзор: Кубарев, Шульга , 2007. С. 58). Основанием для выделения типов посуды чаще всего становилась их форма. В настоящее время существует несколько классификационных схем пазырыкской погребальной керамики, однако при составлении каждой из них исследователи сталкивались с тем, что задача разделения данных материалов на типы крайне сложна: между «крайними» типами располагается большое количество переходных вариантов, лишенных какой-либо дискретности ( Кубарев , 1991. С. 55; Кирюшин, Степанова , 2004. С. 25). Кроме того, отмечалось, что за одними и теми же названиями типов исследователи разных регионов зачастую подразумевают разные формы, от чего можно избавиться только установлением однозначных критериев описания и классификации форм ( Кирюшин, Степанова , 2004. С. 24).

Действительно, формы лепной керамики являются одним из наиболее сложных объектов для изучения, и применение типологического подхода в этой сфере сопряжено с рядом существенных препятствий. В рамках историко-культурного подхода к изучению древней керамики разработана методика анализа форм, которая позволяет получать более строгие выводы о культурных традициях древнего населения в сфере гончарства (Формы глиняных сосудов…, 2018). Эта методика основана на закономерностях, выявленных на этнографическом и экспериментальном материале, и неоднократно применялась к изучению гончарных традиций древнего населения разных эпох и культур ( Лопатина , 2018; Волкова , 2018; Суханов , 2020; Цетлин , 2020; Климова , 2022, и др.).

К числу преимуществ данной методики можно отнести организацию анализа от наиболее общей к более детальной информации на качественном и количественном уровне, установление объективных пределов детальности описания форм, использование универсальных шкал при описании форм, которые позволяют сопоставлять материалы разных культур.

Целью данной работы было ввести в научный оборот первые результаты системного описания форм погребальной керамики пазырыкской культуры, определить особенности ее ассортимента и монолитность культурных традиций, в соответствии с которыми она была изготовлена. Всего было учтено 58 глиняных сосудов, происходящих из погребений пазырыкской культуры на Нижней Катуни: могильника Тыткескень-VI (34 сосуда), Верх-Еланда-II (10 сосудов),

Бике-III (6 сосудов), Бике-I (4 сосуда), Кайнду (4 сосуда) 3 . Данные о гончарных традициях в сфере придания сосудам формы получены на уровнях общей пропорциональности формы, ее естественной структуры и размеров сосудов. Кроме того, была предпринята попытка обосновать наличие нескольких функциональных категорий посуды и сопоставить их с уже имеющимися классификациями.

Методика

В работе была использована методика анализа форм глиняных сосудов, разработанная А. А. Бобринским и развитая Ю. Б. Цетлиным (Формы глиняных сосудов…, 2018). Анализ проводился на двух уровнях: общей пропорциональности формы и ее естественной структуры. Общая пропорциональность (далее – ОПП) формы сосуда находится как отношение его высоты к наибольшему диаметру емкости. Для оценки общей пропорциональности используется универсальная шкала, состоящая из восьми различных качественных состояний, подразделяющихся на 56 более мелких ступеней ( Цетлин , 2018. С. 128) Анализ общей пропорциональности форм сосудов, относящихся к одной культуре, позволяет охарактеризовать наиболее общие представления ее носителей о соотношении вертикальных и горизонтальных размеров разных по своему функциональному назначению форм сосудов.

Изучение естественной структуры форм сосудов позволяет получить данные о составе функциональных частей, из которых они состоят. Форма любого сосуда может отличаться по количеству частей – от трех до семи – и по их качественному составу. Любая форма имеет три обязательные части: губу (Г – верхнее окончание емкости), тулово (Т – основной наполнитель емкости) и основание тулова (ОТ – нижнее окончание формы). Более сложные формы могут иметь между туловом и губой дополнительные функциональные части в различных сочетаниях: щеку (Щ – устройство для слива), шею (Ш – дозатор слива), плечо (П – ограничитель емкости), предплечье (ПП – добавочный наполнитель емкости). Кроме того, существуют две функциональные части, которые в выбранной системе описания занимают промежуточное положение между перечисленными выше: плечо/предплечье (П/ПП) и щека/шея (Щ/Ш). Анализ естественной структуры демонстрирует разнообразие конструкций форм, т. е. их ассортимент, свойственный тем или иным культурным традициям.

Сочетание данных об ОПП и естественной структуре позволяет говорить об особенностях ассортимента сосудов, а также о степени однородности культурных традиций, что служит свидетельством сложности культурного состава их носителей.

В дополнение к данным о форме был рассмотрен аспект размера сосудов, тесно связанный с функциональным назначением различных категорий посуды. В рамках историко-культурного подхода для этой цели принято привлекать объем, для анализа которого также разработана шкала качеств ( Цетлин , 2015. С. 402). Однако в данной работе с этими целями используется высота сосуда, поскольку, по нашим наблюдениям, в рамках одной категории посуды высота тесно связана с объемом. Изучение этого аспекта также позволяет характеризовать культурные традиции в сфере использования сосудов различных категорий.

Для анализа формы каждый сосуд был сфотографирован в соответствии с методикой, позволяющей минимизировать геометрические искажения, а полученный контур был обработан с целью устранения естественной асимметрии формы и получения т. н. среднего контура сосуда ( Цетлин , 2018. С. 125–128).

Результаты анализа

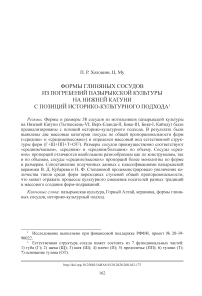

По общей пропорциональности исследованные сосуды принадлежат к двум категориям: «средние» и «средние/высокие» (рис. 1). К «средним» относятся 42 сосуда (76 %), занимающие диапазон от 34 до 40 ступеней шкалы ОПП. Пик распределения приходится на 39-ю ступень, подавляющее большинство «средних» сосудов принадлежит к трем близким ступеням 37–39 (79 %). К «средним/ высоким» относятся 13 сосудов (24 %) в диапазоне 41–45 ступеней. Максимальное число сосудов приходится на 41-ю ступень, три соседние ступени (41–43) охватывают 85 % подобных форм.

Рис. 1. Распределение форм сосудов по общей пропорциональности

Между двумя пиками распределения, приходящимися на «средние» и «сред-ние/высокие» формы, обнаруживается локальный минимум, отделяющий эти две категории друг от друга: к ступени 40 относятся лишь 2 сосуда. Это дает основания говорить о наличии как минимум двух массовых категорий посуды по общей пропорциональности: первые принято обозначать как «горшковидные», а вторые – как «горшки-кувшины» ( Цетлин , 2018. С. 129–130). Наличие в каждой категории довольно выраженных пиков, охватывающих три соседние ступени, к которым относится подавляющее большинство сосудов, позволяет говорить о наличии у местного населения близких представлений о привычных пропорциях посуды двух категорий.

По естественной структуре изученные формы относятся к пяти видам (табл. 1). К группе 4-частных отнесены три сосуда вида Г+ПП+Т+ОТ (5,2 %). Абсолютное большинство сосудов (93,1 %) имеют 5-частную структуру трех видов: Г+Ш+ПП+Т+ОТ (74,1 %), Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ (13,8 %), Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ (5,2 %). Наконец, у единственного сосуда выявлена 6-частная конструкция – Г+Щ+Ш+П/ПП+Т+ОТ (1,7 %).

Таблица 1. Соотношение общей пропорциональности и видов естественной структуры

|

«Средние» |

«Средние/Высокие» |

||

|

Всего |

Ступени ОПП |

||

|

Виды конструкций |

n% |

34 35 36 37 38 39 40 |

41 42 43 44 45 |

|

Г+ПП+Т+ОТ |

3 5% |

21 |

|

|

Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ |

7 12% |

232 |

|

|

Г+Ш+ПП+Т+ОТ |

44 76% |

1 1 2 6 9 12 1 |

53211 |

|

Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ |

3 5% |

11 |

1 |

|

Г+Щ+Ш+П/ПП+Т+ОТ |

1 2% |

1 |

|

Среди сосудов «средних» пропорций обнаружены конструкции всех перечисленных выше видов: на долю первой – самой массовой (Г+Ш+ПП+Т+ОТ) – приходится 68,9 %, ко второй по распространенности структуре (Г+Ш+ П/ПП+Т+ОТ) относится 17,8 % «горшков». Нужно отметить также сосуды 4-частной конструкции, которые относятся к более низким ступеням ОПП (35– 36), чем сосуды с большим числом функциональных частей. Вероятно, 4-частные сосуды более низких пропорций относятся к другой традиции.

Сосуды «средних/высоких» пропорций более монолитны по своей естественной структуре: они представлены лишь двумя конструкциями, причем наиболее массовая Г+Ш+ПП+Т+ОТ абсолютно доминирует (92,3 %), и только у одного такого сосуда выявлена конструкция Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ (7,7 %).

Таким образом, на основании данных об общей пропорциональности сосудов, мы можем выделить как минимум две массовые категории посуды, «средних» и «средних/высоких» пропорций, из которых первые представлены более

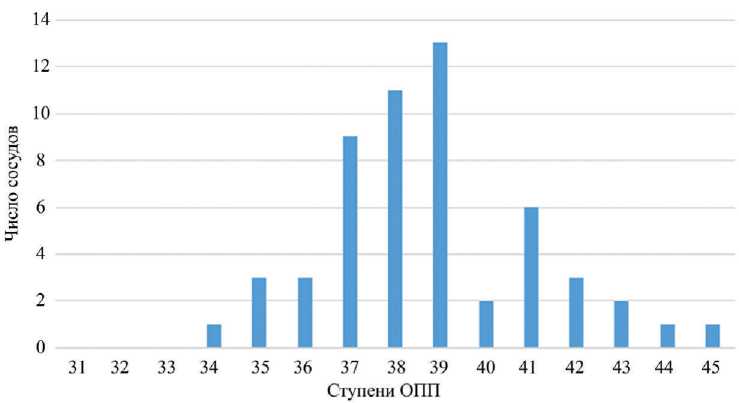

Рис. 2. Абсолютная высота «средних» и «средних/высоких» по общей пропорциональности сосудов разнообразными формами по естественной структуре, а вторые – более близкими, имеющими конструкции практически одного вида.

Важным аспектом изучения функционального назначения сосудов являются их размеры ( Цетлин , 2015). Так как в рамках каждой категории посуды, выявленной на памятнике, формы довольно близки по своей конструкции, то для предварительного сопоставления размеров мы использовали величину общей высоты сосуда.

Сосуды «средних» пропорций по высоте представлены в широком диапазоне от 8 до 32 см, однако распределение данных позволяет говорить о двух массивах, разделенных локальным минимумом: 12–16 см (41 %) и 18–26 см (45 %) (рис. 2). Первые условно соответствуют группе «средних-малых» по объему (приблизительно 0,8–1,5 л), а вторые – группам «средних» и «средних-боль-ших» по объему (приблизительно 1,6–3,0 л и 3,1–6,0 л). Эти результаты хорошо согласуются с данными Л. С. Марсадолова: три первых пика распределения объема для сосудов из пазырыкских могильников соответствуют 1 л, 2,5–3 л и 5–6 л ( Марсадолов , 2004. С. 48).

По общей пропорциональности «горшковидные» сосуды разных размерных групп практически не отличаются. Учет естественной структуры показал, что формы сосудов высотой 12–16 см более единообразны (83 % приходится на структуру Г+Ш+ПП+Т+ОТ), в то время как среди более крупных сосудов наблюдается большее разнообразие (к самой массовой структуре относится 60 %, еще 25 % имеют конструкцию Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ).

Сосуды, относящиеся к категории «средних/высоких», в целом более высокие (16–38 см), подавляющее большинство из них имеет высоту 21–28 см (77 %), что приблизительно соответствует группе «средних-больших» сосудов по объему. Два сосуда имеют значительно большую высоту (34 и 38 см).

Из этих наблюдений можно сделать вывод, что «горшковидные» по общей пропорциональности формы имели более универсальное назначение и массово встречались среди посуды разных групп по размеру. Более монолитными в отношении естественной структуры были традиции изготовления небольших «горшковидных» сосудов до 1,5 л. Среди более крупных сосудов разнообразие форм увеличивается, существенна доля «горшковидных» сосудов с плечом/ предплечьем. Формы «средних/высоких» пропорций представляют собой особую традицию, по всей видимости, довольно монолитную по назначению, что отражается в меньшем разнообразии их размера.

Обсуждение результатов

Применение методов историко-культурного подхода позволило, во-первых, оценить действительное разнообразие форм пазырыкской погребальной посуды с учетом универсальных шкал качеств, а во-вторых, сравнить между собой разные категории посуды, выделенные на основании наиболее важных параметров, характеризующих форму, – общей пропорциональности, естественной структуры и абсолютных размеров.

Большинство классификационных схем, предложенных ранее исследователями пазырыкской посуды, опирались на достаточно широкий набор «признаков», характеризующих ту или иную часть формы или соотношение их размеров. Чтобы сопоставить наши предварительные результаты с принятыми в научной практике категориями пазырыкской посуды, мы проанализировали с позиций историко-культурного подхода формы, которые приводят в качестве иллюстраций авторы двух наиболее распространенных классификаций: В. Д. Кубарев ( Кубарев , 1987; 1991; 1992) и Н. Ф. Степанова ( Кирюшин, Степанова , 2004) (табл. 2).

В. Д. Кубарев выделяет две основные группы глиняной посуды в погребениях – кувшины и горшки; первые отличаются более вытянутыми пропорциями, вторые – более приземистые. Кувшины исследователь разделяет на 4 типа, отличающиеся формой тулова и пропорциями горла, среди горшков выделяет преимущественно 2 типа, отличающихся формой тулова ( Кубарев , 1987. С. 42–45).

Нами были учтены рисунки и фотографии 16 горшков и 33 кувшинов из курганов Уландрыка, Юстыда и Сайлюгема, приведенные в качестве иллюстраций автором ( Кубарев , 1987; 1991; 1992). Формы, отнесенные В. Д. Кубаревым к «горшкам», относятся к 35–39 ступеням ОПП с пиком на 37-й ступени, что полностью соответствует выделенной нами категории «горшковидных» форм. «Кувшины», по В. Д. Кубареву, более разнообразны по пропорциям и располагаются в диапазоне 36–45 ступеней, при этом пик приходится на ступень 40. Обратим внимание, что сосуды приземистых «горшковидных» пропорций, отнесенные исследователем к «кувшинам», отличаются от «горшков» более узкой и высокой, т. е. более сформированной шеей ( Кубарев , 1992. Рис. 12–2; 13–2 и др.). Кроме того, значительное количество форм относится к 40-й ступени

ОПП, что не характерно для изученных нами материалов Средней Катуни и попадает как раз между двумя массовыми категориями. Возможно, это свидетельство процессов культурного смешения и адаптации гончаров к изготовлению непривычных форм ( Бобринский , 1999. С. 53–56), однако данное предположение требует специального изучения гончарных традиций локальных вариантов пазырыкской культуры.

|

Группы, по В. Д. Кубареву |

|||

|

Число сосудов |

|||

|

S |

|||

|

к о S к 0J К н и |

33 |

||

|

34 |

|||

|

35 |

1 |

||

|

36 |

4 |

1 |

|

|

37 |

6 |

2 |

|

|

38 |

4 |

3 |

|

|

39 |

1 |

4 |

|

|

40 |

10 |

||

|

41 |

5 |

||

|

42 |

4 |

||

|

43 |

|||

|

44 |

3 |

||

|

45 |

1 |

||

|

46 |

|||

Таблица 2. Сопоставление классификаций В. Д. Кубарева (1987, 1991, 1992) и Н. Ф. Степановой (2004) со шкалой общей пропорциональности

|

Отделы, по Н. Ф. Степановой |

|||||

|

Число сосудов |

|||||

|

s £ |

к оЗ о |

О К оЗ о S |

S |

S |

0J S CQ О > |

|

1 |

|||||

|

2 |

|||||

|

3 |

|||||

|

4 |

3 |

1 |

|||

|

2 |

5 |

||||

|

4 |

4 |

4 |

1 |

||

|

1 |

1 |

6 |

3 |

||

|

2 |

5 |

||||

|

2 |

3 |

||||

|

1 |

|||||

|

3 |

|||||

|

1 |

|||||

|

2 |

|||||

Более детальная классификация посуды была предложена Н. Ф. Степановой ( Кирюшин, Степанова , 2004. С. 24–36). Она также нашла применение в работе Л. С. Марсадолова (2004). Данная классификация основана на номенклатуре сосудов, заимствованной из русской этнографии, – кувшины, кринки, горшки, корчаги и др. Количественные границы между категориями определены на основе

измерений гончарной посуды русских Алтайского края ( Степанова , 1998). Для пазырыкской посуды Н. Ф. Степанова отмечает наличие сосудов промежуточных вариантов (кринкообразные, кувшиновидные и горшкообразные), причем зачастую они представлены более массово, чем взятые в качестве исходных «чистые» типы. Детальная классификация, основанная на 313 сосудах, включает два класса посуды, 10 отделов, 37 типов, в самых массовых из которых может быть до 7 вариантов.

Для нашего анализа мы использовали рисунки форм 65 сосудов из могильников Средней Катуни, опубликованные автором классификации ( Кирюшин, Степанова , 2004), что позволяет более строго сопоставлять их с изученными нами материалами. Категории посуды («отделы»), по Н. Ф. Степановой, согласуются с общей пропорциональностью форм: «горшки» занимают диапазон 33–37 ступеней, «кринки» – 39–43 ступеней, «кувшины» – 39–46 ступеней, причем последние распадаются на две группы: 39–42, соответствующие «кринкам» по пропорциям, и 44–46 ступени, не представленные сосудами прочих категорий. «Кувшины» отличаются от «кринок» преимущественно большей развитостью шеи. Различные «горшкообразные», «кринкообразные» и «кувшиновидные» формы занимают промежуточное положение (37–39 ступеней, 38–40 ступеней и 37–40 ступеней соответственно) и относятся Н. Ф. Степановой к тому или иному отделу на основании пропорций отдельных функциональных частей. Таким образом, наличие данных сосудов «промежуточных» форм также может свидетельствовать о глубоко зашедших процессах культурного смешения между носителями разных традиций.

Сопоставление полученных нами результатов с классификациями пазырык-ской керамики, выполненными другими исследователями, позволяет наметить направления для дальнейшего анализа гончарных традиций. Так, наибольшее разнообразие «типов», выделенных исследователями, приходится на область пересечения основных категорий сосудов по общей пропорциональности – ступеней 38–40. Формы именно этих ступеней являются наиболее массовыми в изученных материалах и имеют наибольшее разнообразие с точки зрения естественной структуры. Сосуды «средних/высоких» пропорций наиболее единообразны как с точки зрения естественной структуры, так и с точки зрения размеров, поэтому на данных уровнях анализа выделение среди них различных категорий или традиций выглядит преждевременно. Продолжение исследования данной керамики на уровне сформированности функциональных частей сосудов позволит выявить традиции формообразования в рамках каждой категории посуды и проследить ход их смешения в результате культурных контактов гончаров или потребителей посуды.

Выводы

Представленные результаты являются первой попыткой применения методов историко-культурного подхода к изучению форм сосудов раннего железного века Алтая. Анализ на уровне общей пропорциональности и естественной структуры, проведенный в отношении форм 58 сосудов из погребений пазырыкской культуры на Средней Катуни, позволил сделать новые выводы об общем разнообразии ассортимента посуды.

Были выявлены формы двух категорий по общей пропорциональности, «средние» и «средние/высокие», которые можно условно сопоставить с «горшковидными» и «кувшиновидными». По особенностям естественной структуры выявлены пять видов конструкций, из которых конструкции вида Г+Ш+ПП+Т+ОТ отражают доминирующие культурные традиции среди местного населения, а остальные – более редкие гончарные традиции. По размерам «горшковидные» сосуды массово представлены в трех качественно разных группах по объему, а «кувшиновидные» – преимущественно в одной.

Наибольшим разнообразием форм отличаются «горшковидные» сосуды в категории «средних» и «средних/больших» по объему, а относительно более единообразны кувшины и «средние/малые» горшки. Сопоставление полученных данных с классификациями В. Д. Кубарева и Н. Ф. Степановой показало, что между формами двух категорий сосудов по общей пропорциональности существует большое разнообразие «типов». Вероятно, это свидетельствует о процессах массового появления форм-подражаний в результате культурного смешения носителей разных гончарных традиций.

Дальнейшее изучение пазырыкской глиняной посуды по особенностям сформированности функциональных частей, а также привлечение материалов из погребальных памятников других регионов Алтая позволит уточнить сведения о разнообразии культурных традиций пазырыкского населения и контактах разных его групп друг с другом.

Список литературы Формы глиняных сосудов из погребений пазырыкской культуры на Нижней Катуни с позиций историко-культурного подхода

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 5–109.

- Волкова Е. В., 2018. Анализ форм и орнамента сосудов Балановского могильника // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 180–191.

- Кирюшин Ю. Ф., Степанова Н. Ф., 2004. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. III. Погребальные комплексы скифского времени Средней Катуни. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та. 292 с.

- Климова А. Д., 2022. Формы глиняных сосудов из могильника позднего бронзового века у села Песчанка в Южном Зауралье // ВААЭ. № 3 (58). С. 33-41.

- Кубарев В. Д., 1987. Курганы Уландрыка. Новосибирск: Наука. 299 с.

- Кубарев В. Д., 1991. Курганы Юстыда. Новосибирск: Наука. 190 с.

- Кубарев В. Д., 1992. Курганы Сайлюгема. Новосибирск: Наука. 220 с.

- Кубарев В. Д., Шульга П. И., 2007. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та. 282 с.

- Лопатина О. А., 2018. К изучению форм и объемов сосудов дьяковской культуры // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 192–213.

- Марсадолов Л. С., 2004. Глиняные сосуды Горного Алтая VIII–III веков до н. э. // Археология и этнография Алтая. Вып. 2. Горно-Алтайск: Институт алтаистики им. С. С. Суразакова. С. 37–51.

- Степанова Н. Ф., 1998. К вопросу о терминологии и типологии керамики раннего железного века Горного Алтая // Древние поселения Алтая / Ред. Ю. Ф. Кирюшин и др. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та. С. 137–145.

- Суханов Е. В., 2020. Культурные традиции создания форм кувшинов у донских алан // История, археология и этнография Кавказа. Т. 16. № 3. С. 639–660.

- Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН, 2018. 253 с.

- Цетлин Ю. Б., 2015. Понятия «качества» для анализа объема сосудов // КСИА. Вып. 239. С. 393–408.

- Цетлин Ю. Б., 2018. Об общем подходе и методике системного изучения форм глиняных со судов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 124–179.

- Цетлин Ю. Б., 2020. Относительная периодизация погребений и керамики могильника Отвержичи зарубинецкой культуры // КСИА. Вып. 261. С. 343–365.