Формы глиняных сосудов Малышевского могильника

Автор: Холошин П.Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты анализа форм глиняных сосудов Малышевского могильника (VI-XI вв.) с позиций историко-культурного подхода. Рассмотрены общая пропорциональность, виды и варианты естественной структуры форм. На основании данных о диапазонах случайных колебаний параметров наиболее устойчивых функциональных частей сосудов предложена детальная систематизация форм. Выявлены две наиболее массовые традиции формообразования у муромского населения и формы сосудов, которые отражают смешение этих традиций.

Поволжские финны, мурома, гончарные традиции, формы глиняных сосудов, историко-культурный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/143171222

IDR: 143171222

Текст научной статьи Формы глиняных сосудов Малышевского могильника

Малышевский могильник, расположенный в Селивановском районе Владимирской области, исследовался с 1938 по 1950 г. экспедицией Ивановского государственного педагогического института под руководством А. Ф. Дубынина. В общей сложности была вскрыта площадь 2469 кв. м, изучены 220 погребений. Могильник был отнесен исследователем к финскому племени мурома и датирован VI–XI вв. н. э. Подавляющее большинство погребений имеет характерную ССЗ ориентировку, преобладают ингумации, хотя до четверти погребений относятся к кремациям – подобная ситуация типична для муромских могильников ( Бейлекчи , 2005. С. 32). Материалы данного могильника опубликованы А. Ф. Дубыниным в нескольких кратких статьях (1949а; 1949б), посвященных преимущественно периодизации погребений, а также привлекались В. В. Гришаковым для исследования керамики поволжских финнов в раннем Средневековье ( Гришаков , 1993).

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-39-90001.

Коллекция керамики из раскопок А. Ф. Дубынина на Малышевском могильнике, хранящаяся в фондах Ивановского государственного историко-краеведческого музея1, насчитывает не менее 146 отдельных сосудов, из которых у 141 сохранился полный профиль, что делает их пригодными для полного анализа формы. Среди всех коллекций глиняной посуды, происходящей из муромских могильников, это вторая по количеству сосудов (после коллекции из раскопок О. В. Зеленцовой на Подболотьевском могильнике). Коллекция сохранилась не полностью: изучение описей, приведенных в отчетах, показало, что в настоящее время неизвестно местонахождение около трети находок керамики из погребений, среди которых, предположительно, несколько десятков целых форм. Таким образом, использование имеющихся материалов требует некой поправки на неполноту доступной для изучения коллекции.

В данной статье излагаются результаты анализа форм 141 сосуда Малышев-ского могильника древней муромы, проведенного с позиций историко-культурного подхода, разработанного А. А. Бобринским (Формы глиняных сосудов…, 2018. С. 11–37, 124–179). Поскольку традиции изготовления и распространения форм глиняной посуды тесно связаны с культурным составом древнего населения, которое данной посудой пользовалось, целенаправленный анализ этих традиций позволяет выяснить степень культурной однородности населения и те причины, которые привели к определенному разнообразию традиций формообразования у местного населения.

Задачи исследования и методика анализа форм сосудов

Форма сосудов является частью внешней культуры гончарства. В отличие от элементов внутренней культуры гончарства она определяется традициями не только изготовителей, но и потребителей посуды. Сохранение привычного облика посуды является одним из свидетельств стабильного состояния традиций и культурного состава их носителей, а перемены в этом облике свидетельствуют об изменении традиций потребителей посуды ( Цетлин , 2012. С. 135, 167). Вопрос о конкретных причинах этих изменений требует в каждом случае специального изучения. Важно подчеркнуть, что для воспроизведения сосудов одной и той же традиционной (привычной) формы, гончар должен владеть определенными навыками работы с глиной, формирование которых начинается в период его обучения и продолжается в течение всей его производственной деятельности.

На основе этих предпосылок были сформулированы задачи, решение которых позволило выделить наиболее массовые традиции создания форм сосудов, зафиксированных в Малышевском могильнике:

-

1) выделение морфологических групп сосудов по наиболее характерным чертам облика внешней поверхности;

-

2) анализ общей пропорциональности и естественной структуры форм сосудов;

-

3) выделение микрогрупп сосудов по величине случайных колебаний наиболее устойчивых функциональных частей (тулова и предплечья);

-

4) анализ степени сходства выделенных микрогрупп друг с другом и построение общего графа связей между ними;

-

5) выделение по степени кластеризации микрогрупп «ядра» и «периферии» массовых традиций формообразования сосудов;

-

6) выделение смешанных и несмешанных традиций формообразования и их культурно-историческая интерпретация.

Теперь разберем содержание этих исследовательских задач более подробно. В первую очередь вся доступная для анализа коллекция сосудов Малышевско-го могильника была изучена по внешним особенностям сосудов: цвету стенок, морфологии поверхности и пр. Все эти черты формируют внешний облик сосудов, легко различимый их потребителями, и позволяют отличать свою посуду от чужой. Неоднородность керамики по внешнему облику отмечалась археологами многократно и на материале различных муромских памятников (см.: Ду-бынин , 1947. С. 81–90; Горюнова , 1961. С. 179; Гришаков, Зеленеев , 1990. С. 48, 49; Уткин, Черников , 1994. С. 52). Исследователи отмечают как минимум две группы посуды: с тщательно заглаженной поверхностью и более грубую, с шероховатой или бугристой поверхностью. В особую группу выделяется лощеная посуда.

В результате проведенного нами анализа материалов Малышевского могильника подтвердилось наличие трех разных по морфологическим чертам внешней поверхности групп посуды. Обозначим их условно как морфологические группы заглаженной, лощеной и бугристой посуды. К группе заглаженной посуды были отнесены сосуды без явных неровностей на стенках. К группе лощеной – сосуды с регулярным лощением, покрывающим большую часть внешней поверхности стенок. К группе бугристых отнесены сосуды, поверхность которых покрыта бугорками вследствие выступания крупных минеральных примесей: дресвы или шамота. Из сосудов Малышевского могильника к заглаженным отнесено 83 сосуда, к лощеным – 16 сосудов, а к бугристым – 47 сосудов. Среди них для дальнейшего анализа форм сосудов полностью пригодны соответственно 80, 15 и 46 сосудов (ок. 97 %).

Непосредственный анализ форм сосудов базируется на современной методике их изучения, разработанной в рамках историко-культурного подхода (подробное изложение методики см.: Формы глиняных сосудов…, 2018. С. 124–179).

Первой задачей при анализе форм сосудов является изучение их общей пропорциональности , которая характеризуется отношением высоты сосуда к максимальному диаметру тулова или предплечья. Изучение общей пропорциональности форм позволило выяснить ряд особенностей, характерных для разных морфологических групп сосудов и отражающих разные гончарные традиции.

Дальнейший анализ форм посуды касается изучения их естественной структуры (или конструкций форм), т. е. выяснения того, из каких функциональных частей состоят конкретные изделия. В результате выяснилось, что среди посуды могильника присутствуют формы с разным числом функциональных частей – от трех до шести. В общей сложности оказалось возможным выделить 10 вариантов сосудов по их естественной структуре, т. е. качественному составу функциональных частей. Среди них имеются как массовые варианты конструкций форм, отражающие наиболее распространенные гончарные традиции, характерные для всех трех морфологических групп, так и единичные конструкции, причины появления которых нуждаются в выяснении.

Следующий этап исследования форм предполагает детальный анализ особенностей наиболее устойчивых функциональных частей сосудов – тулова и предплечья или плеча/предплечья. Для этого исследуются конкретные пропорции этих функциональных частей и углы наклона их боковых стенок. Как следует из этнографических и экспериментальных материалов, при многократном воспроизведении гончарами привычных форм горшковидных сосудов наиболее устойчивыми функциональными частями являются тулово и плечо/пред-плечье ( Холошин , 2019). Параметры этих частей характеризуются наименьшим диапазоном случайных отклонений, который допускает гончар при изготовлении привычных форм. В ходе анализа среди сосудов каждой морфологической группы отбирались изделия, тулово и плечо/предплечье которых лежат в рамках диапазона случайных колебаний этих функциональных частей.

В результате подобной операции удалось сгруппировать большую часть сосудов внутри каждой морфологической группы в микрогруппы, состоящие не менее чем из двух очень близких по этим параметрам сосудов. Оставшиеся единичными сосуды не относятся к массовым традициям и требуют специального изучения.

Следующим шагом стало обобщение параметров сосудов в рамках каждой микрогруппы и расчет степени сходства между разными микрогруппами. В результате были получены данные о степени сходства как между микрогруппами внутри каждой морфологической группы, так и между микрогруппами разных морфологических групп. Графическое изображение этих связей позволило для каждой морфологической группы выявить «ядро», т. е. набор форм, тесно связанных между собой по сходству, и «периферию», или формы, между которыми были более слабые связи.

Все эти аналитические процедуры сделали возможным выделить наиболее массовые традиции формообразования у муромского населения, оставившего Малышевский могильник, а также связи этих традиций друг с другом.

Следующая часть статьи посвящена изложению конкретных результатов, полученных на каждом этапе исследования.

Результаты изучения массовых форм сосудов разных морфологических групп

За различным внешним обликом посуды этих групп стоят различия в технологии: размер примесей, выбивание и способ заглаживания поверхности, применение лощения и т. д. Детальное описание технологических традиций не входит в задачи данной работы и требует отдельного изучения. Однако данные морфологические группы могут отражать различие традиций внешней культуры гончарства, т. е. разные представления потребителей о привычном облике посуды. Чтобы определить, насколько глубоки эти различия, изучим, какие формы среди них преобладают.

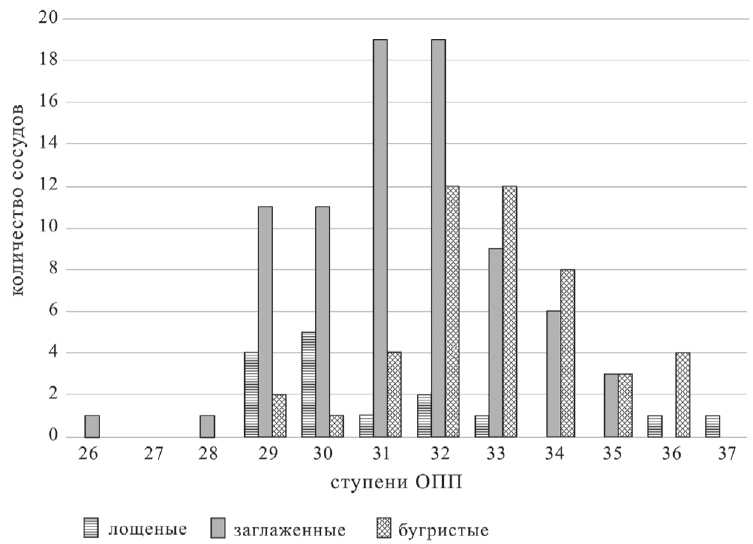

Общая пропорциональность (далее – ОПП) формы отражает представления потребителей посуды о соотношении вертикальных и горизонтальных размеров сосуда. Все сосуды относятся к категории средних/низких (65 %) и средних (35 %), т. е. условно к мисковидным и горшковидным формам (рис. 1). По универсальной шкале качеств (Формы глиняных сосудов…, 2018. С. 129. Табл. 2) среди заглаженных сосудов 75 % имеют ОПП, соответствующую 29– 32-й ступеням, причем максимум находится на 31-й ступени. 60 % лощеных сосудов имеют ОПП 29–30, что в целом соответствует более низким сосудам по сравнению с заглаженными. Среди сосудов с бугристой поверхностью 70 % имеют ОПП 32–34, максимум приходится на ступени 32–33, т. е. к этой группе относятся в целом более высокие формы. Самый широкий диапазон ОПП форм среди заглаженных сосудов, самый узкий – среди лощеных. На диаграмме хорошо видно, что среди заглаженных и лощеных сосудов устойчиво преобладают более низкие формы, а среди бугристых – более высокие. Это подтверждает, что бугристые сосуды связаны с иными представлениями о привычных пропорциях и, следовательно, с особыми традициями создания форм.

Рис. 1. Общая пропорциональность форм глиняных сосудов разных морфологических групп Малышевского могильника

Обратимся к анализу естественной структуры форм сосудов (табл. 1). Она изучалась по 141 сосуду. Все лощеные сосуды имеют только 5-частную структуру, представленную 6 вариантами, из которых только два были массовыми: Г + Ш + ПП + Т + ОТ2 (46,7 %) и Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ (26,7 %). Сосуды с заглаженной и бугристой поверхностью более разнообразны как по числу функциональных частей, так и по видам естественной структуры. Заглаженные сосуды представлены 4-, 5- и 6-частными конструкциями, причем 5-частные составляют 90 %. Здесь массовыми были три варианта структур: Г + Ш + ПП + Т + ОТ (51,3 %), Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ (16,3 %) и Г + Ш + П/ПП + Т + ОТ (17,5 %). Среди сосудов с бугристой поверхностью имеются 3-, 4- и 5-частные, но массовыми были также два варианта конструкций Г + Ш + ПП + Т + ОТ (56,5 %) и Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ (21,7 %). Таким образом, в группах лощеных и бугристых сосудов к двум одинаковым массовым конструкциям относятся соответственно 73,4 % и 78,3 % форм, а в группе заглаженных к трем массовым конструкциям – 85,0 % форм. Важно подчеркнуть, что во всех морфологических группах самыми массовыми были сосуды одной и той же конструкции: Г + Ш + ПП + Т + ОТ (46,7, 51,3 и 57,8 %). Итак, среди всей посуды Малышевского могильника доминировала традиция создания сосудов с шеей и предплечьем, второе место занимала традиция изготовления сосудов с переходной функциональной частью – шека/шея – и на третьем месте была традиция создания форм также с переходной функциональной частью – плечо/предплечье, характерная в основном для заглаженных сосудов. Таким образом, проведенный анализ показал, что сосуды разных морфологических групп обладают не только достаточно близкой естественной структурой, но близки по соотношению разных видов конструкций.

|

Структуры |

Лощеные |

Заглаженные |

Бугристые |

|||||

|

Вид |

Вариант |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

3-частные |

Г+Т+ОТ |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

2 |

4,3 |

|

|

4-частные |

с ПП |

Г+ПП+Т+ОТ |

‒ |

‒ |

7 |

8,8 |

2 |

4,3 |

|

с Щ |

Г+Щ+Т+ОТ |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

1 |

2,2 |

|

|

5-частные |

с ПП |

Г+Щ+ПП+Т+ОТ |

1 |

6,7 |

3 |

3,8 |

4 |

8,7 |

|

Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ |

4 |

26,7 |

13 |

16,3 |

10 |

21,7 |

||

|

Г+Ш+ПП+Т+ОТ |

7 |

46,7 |

41 |

51,3 |

26 |

56,5 |

||

|

с П/ПП |

Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ |

1 |

6,7 |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

|

|

Г+Щ/Ш+П/ПП+Т+ОТ |

1 |

6,7 |

1 |

1,3 |

1 |

2,2 |

||

|

Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ |

1 |

6,7 |

14 |

17,5 |

— |

— |

||

|

6-частные |

с П+ПП |

Г+Ш+П+ПП+Т+ОТ |

‒ |

‒ |

1 |

1,3 |

‒ |

‒ |

|

Всего: |

15 |

100,0 |

80 |

100,0 |

46 |

100,0 |

||

2 Для описания естественной структуры форм сосудов принято использовать следующие обозначения: Г – губа, Щ – щека, Ш – шея, Щ/Ш – щека/шея, П – плечо, ПП – предплечье, П/ПП – плечо/предплечье, Т – тулово, ОТ – основание тулова.

Следующий этап анализа направлен на выделение микрогрупп форм на основе изучения степени разнообразия наиболее устойчивых функциональных частей (тулова и предплечья) по их общей пропорциональности и углу наклона боковой линии части.

Из этнографических и экспериментальных данных известно, что продукция одного гончара (даже при изготовлении им привычных форм) не идентична полностью. Каждый параметр, с помощью которого описывается форма сосуда, может варьировать в определенном интервале, который зависит от квалификации гончара и используемых им технических средств ( Цетлин , 2016; Холошин , 2019). И гончары, и потребители посуды не рассматривали эти колебания как существенные – для них это были сосуды одной формы и размера. Поэтому интервалы случайных колебаний форм служат объективным пределом допустимой детальности при описании и группировке форм глиняных сосудов.

Исследования показали, что при изготовлении одним мастером сходных горшковидных форм верхняя часть сосуда (щека или шея) может варьировать по величине стандартного отклонения в наиболее широком диапазоне (до ± 11° – по углу наклона и до ± 50 % – по пропорциональности). При этом колебания параметров таких функциональных частей, как плечо, предплечье или тулово, имеют гораздо более узкий диапазон, независимо от квалификации гончара и использования им гончарного круга. Поэтому для выделения микрогрупп, включающих наиболее близкие по форме сосуды, были использованы именно эти функциональные части.

Этот анализ был проведен только для 5-частных форм, поскольку они являются доминирующими среди всей посуды (от 90 до 100 % в разных морфологических группах). Внутри каждой морфологической группы отбирались такие сосуды, которые по углу наклона и пропорциональности обеих выбранных частей (тулова и плеча/предплечья) лежат в интервале случайных колебаний, составляющих для угла наклона диапазон ± 5°, а для общей пропорциональности ± 10 %. Величина этого диапазона соответствует наиболее вероятной средней величине случайных колебаний для профессиональных гончаров, работавших без использования гончарного круга.

В результате в группе заглаженных сосудов были выделены 17 микрогрупп (от 2 до 6 сосудов в каждой), в которые вошли 47 сосудов (60 %). Среди сосудов с лощеной поверхностью выделились 4 микрогруппы, объединившие 9 сосудов (60 %), а бугристые сосуды образовали 11 микрогрупп с 31 сосудом (69 %). Оставшиеся сосуды оказалось невозможным отнести к той или иной группе с использованием выбранных интервалов. Формы сосудов, которые входят в микрогруппы, могли быть традиционными и регулярно воспроизводившимися муромскими гончарами. Оставшиеся одиночные сосуды, вероятно, не отражают устойчивых и массовых традиций местного населения.

Определение степени близости микрогрупп сосудов между собой. Поскольку различия по наиболее устойчивым функциональным частям между формами сосудов внутри каждой микрогруппы можно считать несущественными как для потребителей посуды, так и для нашего исследования, опишем параметры каждой микрогруппы с использованием детальной шкалы качеств, включающей 36 ступеней по углу наклона и 57 ступеней по ОПП (Формы глиняных сосудов…, 2018. С. 129. Табл. 2; С. 138. Табл. 3). Это позволит объективно оценить степень близости данных микрогрупп между собой. Результаты описания приводятся в таблице (табл. 2).

|

Микрогруппа |

Число сосудов |

П-П/ПП |

Тулово |

||

|

угол |

ОПП |

угол |

ОПП |

||

|

Лощеные |

|||||

|

1 |

2 |

24 |

17 |

13 |

31 |

|

2 |

2 |

23 |

15 |

13 |

28 |

|

3 |

2 |

23 |

12 |

12 |

28 |

|

4 |

3 |

24 |

17 |

11 |

27 |

|

Заглаженные |

|||||

|

1 |

3 |

25 |

17 |

11 |

27 |

|

2 |

3 |

23 |

12 |

12 |

30 |

|

3 |

3 |

23 |

12 |

12 |

27 |

|

4 |

6 |

24 |

18 |

14 |

29 |

|

5 |

2 |

24 |

7 |

12 |

27 |

|

6 |

3 |

22 |

15 |

14 |

34 |

|

7 |

2 |

22 |

14 |

13 |

27 |

|

8 |

4 |

24 |

12 |

13 |

29 |

|

10 |

2 |

24 |

14 |

13 |

28 |

|

11 |

4 |

23 |

15 |

13 |

30 |

|

12 |

2 |

23 |

8 |

13 |

31 |

|

13 |

2 |

24 |

14 |

13 |

32 |

|

14 |

2 |

22 |

12 |

14 |

32 |

|

15 |

3 |

22 |

17 |

13 |

32 |

|

16 |

2 |

23 |

8 |

14 |

31 |

|

18 |

2 |

25 |

10 |

13 |

28 |

|

19 |

2 |

22 |

8 |

12 |

25 |

|

Бугристые |

|||||

|

1 |

6 |

23 |

17 |

14 |

31 |

|

2 |

4 |

23 |

14 |

14 |

31 |

|

3 |

2 |

23 |

11 |

14 |

31 |

|

4 |

4 |

20 |

15 |

14 |

33 |

|

5 |

3 |

22 |

13 |

14 |

34 |

|

6 |

3 |

23 |

20 |

15 |

34 |

|

7 |

2 |

24 |

15 |

14 |

34 |

|

8 |

2 |

23 |

15 |

14 |

36 |

|

9 |

2 |

23 |

7 |

15 |

31 |

|

10 |

2 |

24 |

11 |

15 |

32 |

|

11 |

2 |

20 |

16 |

15 |

30 |

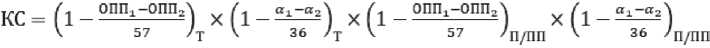

Для оценки степени близости двух микрогрупп между собой воспользуемся следующей формулой:

-

т. е. перемножим коэффициенты сходства по каждому параметру тулова и плеча/ предп,лечья.

Таким образом, мы получаем определенную систему связей между микрогруппами, величина которых находится в диапазоне от 0,592 до 0,982. Соответственно, чем ближе полученный коэффициент сходства к единице, тем меньше различия между двумя сравниваемыми микрогруппами.

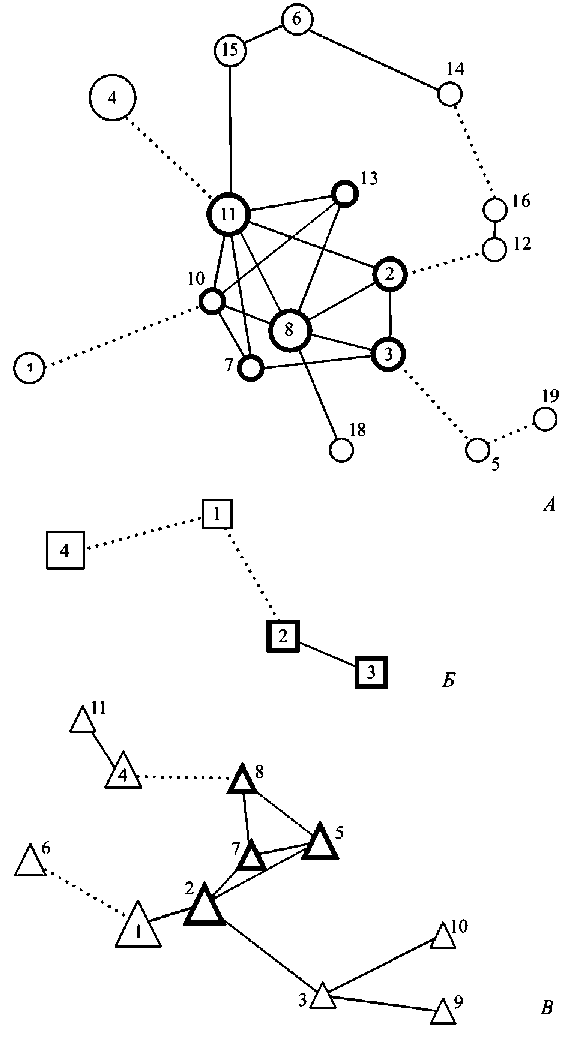

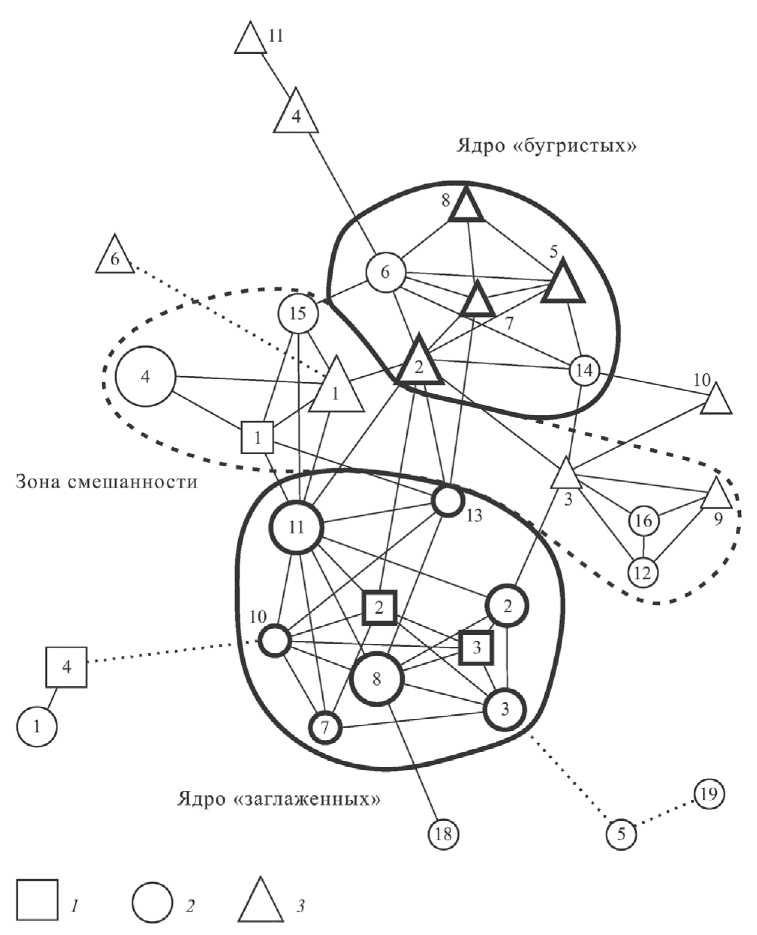

Для большей наглядности представим наиболее сильные по величине связи между микрогруппами на графе. Такие связи оцениваются по КС > 0,9 и приблизительно соответствуют различию между формами на одну ступень по углу наклона и общей пропорциональности. Графы, составленные для каждой из морфологических групп, приведены на рис. 2.

Судя по полученной картине, в рамках каждой морфологической группы посуды выделяются несколько микрогрупп, имеющих между собой очень тесные связи. Они образуют так называемое ядро данной микрогруппы. Помимо них также в каждой морфологической группе имеются микрогруппы, которые связаны с этим «ядром» более слабыми связями. Эти микрогруппы образуют так называемую периферию.

Для конкретизации выделения в каждой морфологической группе сосудов культурного ядра и культурной периферии воспользуемся расчетом коэффициента кластеризации , который был разработан для анализа социальных графов. Для каждой микрогруппы (узла графа) он указывает, сколько ближайших к ней микрогрупп имеют близкое сходство и между собой ( Снарский, Ландэ , 2015. С. 18). Коэффициенты кластеризации (КК) для каждой микрогруппы приведены в табл. 3.

В группе заглаженных сосудов к «ядру» были отнесены 7 микрогрупп (ККср.= 0,55), к которым относятся 20 сосудов, что составляет 26 % данной морфологической группы. В группе бугристых «ядро» состоит из 4 микрогрупп (ККср.= 0,63), к которым относятся 11 сосудов (25 % от всех бугристых). Среди лощеных сосудов ни одна микрогруппа не обладает КК выше 0, поскольку только две из них вообще обладают сильной связью. Эти две микрогруппы и образуют ядро данной группы, в которое входят 4 сосуда (или 27 %). Забегая несколько вперед, скажу, что это ставит под сомнение отнесение лощеных сосудов к особой традиции формообразования.

Таким образом, мы получили возможность при изучении традиций создания форм сосудов вести анализ на трех уровнях. Первый – уровень микрогрупп, в которые входят наиболее близкие между собой сосуды. Второй – это уровень культурных «ядер», включающих несколько микрогрупп. В рамках таких ядер сосуды отличаются друг от друга уже более существенно. Так, различия по общей пропорциональности форм между сосудами, отнесенными к ядру группы бугристых, составляют 5 ступеней. И наконец, третий уровень – уровень культурной «периферии» ядра, где сосуды обладают уже значительно более

Рис. 2. Графы связей микрогрупп

А – лощеная посуда; Б – заглаженная посуда; В – бугристая посуда. Сплошными линиями показаны сильные связи (КС > 0,9); пунктиром – наиболее сильная связь при отсутствии связей с КС > 0,9. Размер обозначений микрогрупп соответствует числу сосудов. Жирным контуром выделены микрогруппы «ядра» каждого графа удаленным сходством друг с другом, часто занимая по своей форме промежуточное положение с формами других морфологических групп сосудов.

|

Микрогруппа |

В своей морф. группе |

На общем графе |

Зона |

||

|

Число близких связей |

Коэфф. кластеризации |

Число близких связей |

Коэфф. кластеризации |

||

|

Лощеные |

|||||

|

2 |

1 |

— |

7 |

0,53 |

Ядро |

|

3 |

1 |

‒ |

5 |

0,70 |

|

|

1 |

‒ |

‒ |

5 |

0,50 |

Периферия |

|

4 |

‒ |

‒ |

1 |

‒ |

|

|

Заглаженные |

|||||

|

2 |

3 |

0,67 |

5 |

0,40 |

Ядро |

|

3 |

3 |

0,33 |

5 |

0,60 |

|

|

7 |

3 |

0,33 |

4 |

0,67 |

|

|

8 |

5 |

0,50 |

7 |

0,63 |

|

|

10 |

4 |

0,50 |

6 |

0,67 |

|

|

11 |

5 |

0,50 |

10 |

0,32 |

|

|

13 |

3 |

1,00 |

6 |

0,40 |

|

|

1 |

— |

— |

1 |

— |

Периферия |

|

4 |

‒ |

‒ |

2 |

0,40 |

|

|

5 |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

|

|

6 |

2 |

0,00 |

7 |

0,47 |

|

|

12 |

1 |

‒ |

3 |

1,00 |

|

|

14 |

1 |

— |

5 |

0,50 |

|

|

15 |

2 |

0,00 |

4 |

0,50 |

|

|

16 |

1 |

‒ |

3 |

1,00 |

|

|

18 |

1 |

‒ |

1 |

‒ |

|

|

19 |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

|

|

Бугристые |

|||||

|

2 |

4 |

0,17 |

9 |

0,28 |

Ядро |

|

5 |

3 |

0,67 |

5 |

0,70 |

|

|

7 |

3 |

0,67 |

5 |

0,60 |

|

|

8 |

2 |

1,00 |

3 |

1,00 |

|

|

1 |

2 |

0,00 |

5 |

0,50 |

Периферия |

|

3 |

3 |

0,00 |

7 |

0,26 |

|

|

4 |

— |

— |

1 |

— |

|

|

6 |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

|

|

9 |

1 |

— |

3 |

1,00 |

|

|

10 |

1 |

‒ |

2 |

1,00 |

|

|

11 |

1 |

‒ |

1 |

‒ |

|

Теперь обратимся к вопросу о том, как связаны между собой обнаруженные ядра. Для этого объединим все три графа в один, используя данные о коэффициентах сходства между микрогруппами, относящимися к разных морфологическим группам сосудов. Этот общий граф представлен на рис. 3.

Рис. 3. Общий граф связей для микрогрупп всех морфологических групп 1 – лощеная посуда; 2 – заглаженная посуда; 3 – бугристая посуда

Здесь важно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, выясняется, что ядро лощеных сосудов целиком входит в ядро заглаженных сосудов. Это еще раз подтверждает предположение о том, что сосуды с лощеной поверхностью не образуют особую традицию формообразования у муромского населения. Во-вторых, ядро бугристых сосудов достаточно отделено от ядер двух других морфологических групп и смещено к краю графа. Используя полные данные о коэффициентах сходства между микрогруппами, рассчитаем средние значения КС в каждом ядре: для заглаженных (и лощеных) оно составляет 0,913, для бугристых – 0,914. При этом КСсред. между двумя ядрами составил 0,840.

Таким образом, подтверждается предположение, сделанное ранее на основании данных об общей пропорциональности сосудов, относящихся к разным морфологическим группам: сосуды с бугристой поверхностью с большой долей вероятности принадлежат к особой традиции формообразования. Ее особенностями являются более вертикальный угол наклона тулова (ступени 15–14, или 70° ± 3°) и более высокие пропорции тулова (ступени 31–36, ОПП > 0,60), как и пропорции всего сосуда. В-третьих, в отличие от группы бугристых сосудов различия между формами лощеных и заглаженных сосудов несущественны. И те и другие имеют более пологие стенки тулова (ступени 12–13, или 63° ± 5°) и более низкие пропорции тулова (ступени ОПП 27–31, т. е. менее 0,65). Наряду с отмеченными особенностями, важно подчеркнуть, что параметры плеча/предплечья для ядер всех трех морфологических групп варьируют приблизительно в одном диапазоне (ступени 22–24 по углу наклона и ступени 11–16 по ОПП).

Как отмечалось выше, периферийные зоны каждой морфологической группы действительно имеют область пересечения. К ней можно отнести 4 микрогруппы заглаженных сосудов, 1 микрогруппу лощеных сосудов и 3 микрогруппы из бугристых сосудов. Кроме того, еще две микрогруппы заглаженных сосудов непосредственно связаны с ядром бугристых сосудов. Всего к этим микрогруппам относятся 30 сосудов, или 21 % от всех анализируемых форм. Эти сосуды довольно разнообразны по форме и сочетают черты обеих традиций. Судя по полученным данным, можно допускать, что эти сосуды могли быть результатом смешения носителей традиций создания сосудов с заглаженной и бугристой поверхностью. Ярким примером этого могут служить сосуды из микрогрупп 6 и 14 с заглаженной поверхностью, которые по форме относятся к традиции бугристых сосудов.

Прочие микрогруппы из периферийной зоны (22 сосуда, 15 %), равно как и сосуды, оставшиеся единичными при выделении микрогрупп (40 сосудов, 27 %), выходят за рамки массовых традиций, представленных на могильнике.

Обсуждение результатов

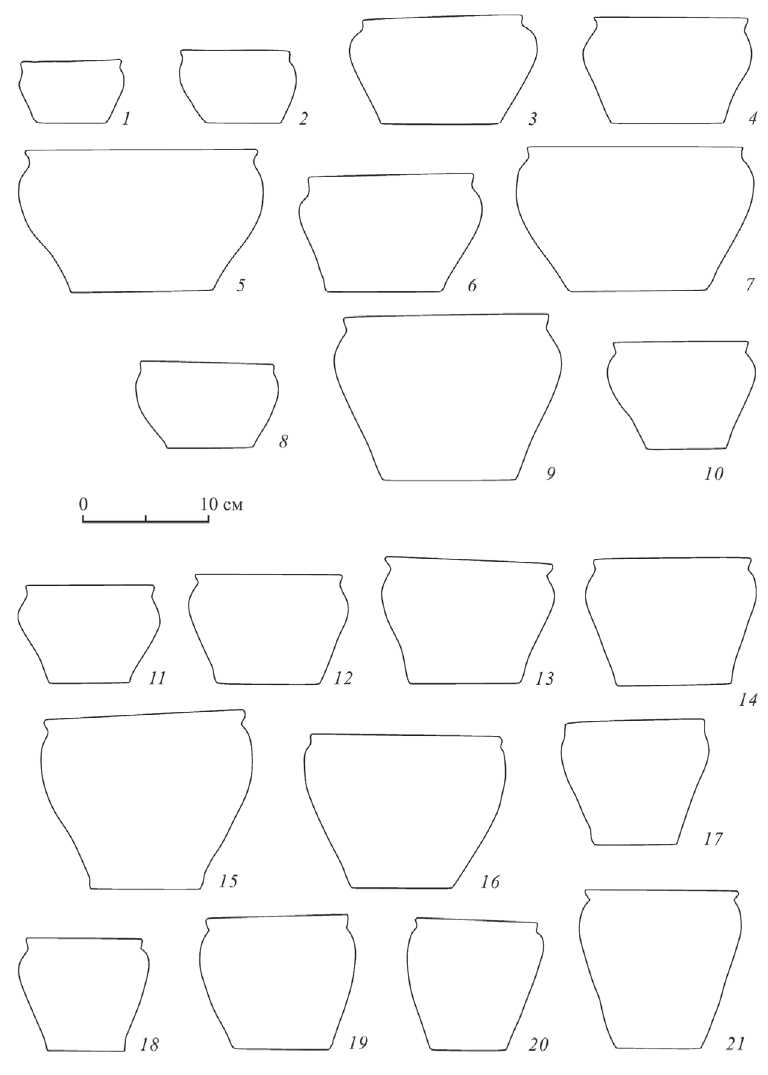

В результате проведенного системного анализа форм глиняной посуды из погребений Малышевского могильника оказалось возможным выделить две массовые традиции формообразования (рис. 4).

Одна представлена хорошо заглаженной и в некоторых случаях лощеной посудой. Эти сосуды преимущественно имеют средние/низкие пропорции и более пологие стенки тулова. Данная традиция количественно преобладает среди изученных материалов, составляя свыше 2/3 всей посуды.

Сосуды второй традиции отличаются по внешнему облику от прочей посуды своей бугристой поверхностью. Они имеют преимущественно средние пропорции и более вертикальные стенки тулова. Сосуды этой традиции более чем в два раза уступают по количеству сосудам первой традиции, однако составляют вторую по значимости группу посуды в погребениях (к ним относятся около трети изделий).

Для решения вопроса о том, что стоит за этими традициями, пока имеются довольно ограниченные данные. Во-первых, это сведения о размерах сосудов. Эта информация может в общих чертах указывать на вероятные сферы использования посуды. Высота сосудов с заглаженной и лощеной поверхностью варьирует от 4 до 15 см, причем половина из них имеет высоту от 8 до 11 см. Выделяется группа сосудов очень малых размеров – до 7 см, составляющая примерно 13 % от всех заглаженных.

Бугристые сосуды имеют высоту от 4 до 16 см, половина сосудов в высоту имеет 9–11 см. Среди бугристых сосудов также есть группа с очень малыми размерами, высотой до 7 см (19 %).

Таким образом, даже учитывая некоторые различия в формах сосудов, предварительно можно говорить о том, что большинство сосудов всех морфологических групп имеет сходные размеры и по своему объему (0,4–0,7 л) примерно соответствует категории «малых» сосудов ( Цетлин , 2015). Особая категория посуды, среди которой есть как заглаженные, так и бугристые сосуды, имеет «очень малый» объем (0,2–0,4 л). Все это позволяет предполагать, что сосуды обеих традиций, обнаруженные в погребениях, в целом имели близкую сферу применения, связанную с индивидуальным приемом пищи.

Второй аргумент основан на сочетании сосудов разных традиций в одном погребении. К сожалению, только для 34 погребений могильника в коллекции сохранилось по два или более сосуда. Из них в 12 погребениях присутствуют только заглаженные или только лощеные сосуды, в двух случаях – только бугристые, а в 20 погребениях найдены сосуды обеих традиций. Таким образом, можно говорить, во-первых, о совместном бытовании обеих традиций и их носителей, а во-вторых, о тесных контактах между ними.

В заключение хотелось бы кратко остановиться на некоторых данных, касающихся хронологии погребений, которую предложил А. Ф. Дубынин, опираясь на материалы раскопок 1938–1946 гг. ( Дубынин , 1947). Из всех раскопанных тогда погребений только 24 содержат сосуды, доступные сейчас для анализа. В отдельной статье он опубликовал результаты раскопок 1947 г., предоставив датировки еще ряда погребений ( Дубынин , 1949а). Из числа изученных нами сосудов 5 происходят из погребений стадии А, 9 – из погребений стадии В и 41 – из погребений стадии С. С тех пор система датировки муромских древностей получила значительное развитие, и поэтому определения автора раскопок подлежат пересмотру и корректировке. Опираясь на имеющиеся данные, можно говорить лишь о том, что обе гончарные традиции сосуществовали на протяжении

всех трех фаз, т. е. с VII по XI в. В погребениях фазы С, из которых происходит большая часть изученных сосудов, заглаженной и лощеной посуды 73 %, бугристой посуды 27 %. Треть посуды обеих групп относится к ядрам традиций, пятая часть – к зоне смешанности.

Подводя итоги проведенному исследованию форм сосудов из погребений Малышевского могильника, можно высказать предположение, что существование двух различных гончарных традиций отражает сложный, двухкомпонентный состав местного населения, оставившего могильник. Вероятно, носители этих традиций в течение длительного времени сосуществовали и активно смешивались между собой, образуя очень близкое в культурном плане сообщество. На это указывают единообразие погребального обряда, значительная смешанность массовых гончарных традиций, одинаковые или близкие сферы использования посуды с заглаженной и бугристой поверхностью. Судя по степени распространенности в погребениях могильника, традиции использования заглаженной посуды занимали доминирующее положение, традиции изготовления бугристых сосудов были рецессивными. В связи с этим интересен тот факт, что среди сосудов с формами, типичными для второй традиции, обнаружено насколько горшков с заглаженной поверхностью, а противоположных примеров не зафиксировано. Это говорит о том, что некоторые гончары, делавшие ранее бугристую посуду, перешли к заглаживанию поверхности своих изделий, сохраняя традиционные для них формы сосудов.

За рамками данной статьи пока остались сосуды, формы которых не входят ни в ядро, ни в зону смешанности двух массовых традиций. Вероятно, они отражают более сложный культурный состав муромского населения, в котором, наряду с двумя основными культурными группами, в результате культурных контактов присутствовали инфильтраты, владевшие несколько иными культурными традициями. Нельзя также исключать, что часть этих сосудов может относиться к наиболее ранним и, напротив, поздним этапам функционирования могильника, которые представлены небольшим числом погребений и сосудов.

Рис. 4 (с. 274). Примеры сосудов, принадлежащих к «ядрам» традиций

Заглаженные сосуды – 1–10 : группа 7 ( 1 – погр. 159, М49/70; 2 – погр. 110, М48/344); группа 10 ( 3 – погр. 88, М47/278; 4 – погр. 174, М49/467); группа 8 ( 5 – погр. 192, М49/358; 6 – погр. 13, М40/217; 7 – погр. 116, М48/380; 8 – погр. 35, М45/15); группа 13 ( 9 – погр. 102, М47/474; 10 – погр. 9, М38/160)

Бугристые сосуды – 11–21 : группа 2 ( 11 – погр. 142, М48/247; 12 – погр. 155, М49/244; 13 – погр. 166, М49/376; 14 – погр. 174, М49/465); группа 5 ( 15 – погр. 192, М49/357; 16 – погр. 92, М47/459; 17 – погр. 109, М48/359); группа 7 ( 18 – погр. 9, М38/157; 19 – погр. 195, М49/216); группа 8 ( 20 – погр. 46, М45/246; 21 – погр. 50, М45/275)

Список литературы Формы глиняных сосудов Малышевского могильника

- Бейлекчи В. В., 2005. Древности Нижнего Поочья (погребальный обряд и поселения летописной муромы): учебное пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та. 278 с.

- Горюнова Е. И., 1961. Этническая история Волго-Окского междуречья. М.: Изд-во АН СССР. 267 с. (МИА; № 94.)

- Гришаков В. В., 1993. Керамика финно-угорских племен Правобережья Волги в эпоху раннего средневековья. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т. 204 с.

- Гришаков В. В., Зеленеев Ю. А., 1990. Мурома VII-XI вв.: учебное пособие. Йошкар-Ола: Изд-во Марийского гос. ун-та. 74 с.

- Дубынин А. Ф., 1947. Малышевский могильник. К истории Нижней Оки в I тысячелетии н. э. [Рукопись]: дис. … канд. ист. наук // Архив ИА РАН. Ф. 2. № 362.

- Дубынин А. Ф., 1949а. Малышевский могильник. К истории Нижней Оки в I тыс. н. э. // КСИИМК. Вып. 25. С. 135-136.

- Дубынин А. Ф., 1949б. Раскопки Малышевского могильника // КСИИМК. Вып. 27. С. 91-96.

- Снарский А. А., Ландэ Д. В., 2015. Моделирование сложных сетей. Киев: Инжиниринг. 212 с.

- Уткин А. В., Черников В. Ф., 1994. Желтухинский грунтовый могильник // Археология и этнография Марийского края. Вып. 23: Проблемы средневековой археологии волжских финнов. Йошкар-Ола. С. 41-66.

- Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН, 2018. 253 с.

- Холошин П. Р., 2019. Опыт изучения величины случайных колебаний функциональных частей сосудов // Новые материалы и методы археологического исследования: от критики источника к обобщению и интерпретации данных: материалы V Междунар. конф. молодых ученых. М. С. 204-206.

- Цетлин Ю. Б., 2012. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 384 с.

- Цетлин Ю. Б., 2015. Понятия "качества" для анализа объема сосудов // КСИА. Вып. 239. С. 393-408.

- Цетлин Ю. Б., 2016. О величине случайных колебаний некоторых параметров форм глиняных сосудов // КСИА. Вып. 245, ч. II. С. 265-274.