Формы и инструменты взаимодействия бизнеса и государства в регионе в условиях цифровизации экономики

Автор: Иванов Семен Леонидович, Устинова Ксения Александровна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Инновационное развитие территорий

Статья в выпуске: 3 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

Переход российской экономики на путь инновационного развития во многом определил характер взаимодействия бизнеса и органов государственной власти, в частности, появились новые формы и направления данного процесса. Кроме того, взаимодействие стало осуществляться посредством новых инструментов (включая цифровые), использование которых требует от субъектов взаимодействия особых навыков, умений и компетенций. Однако стоит заметить, что субъекты имеют разную степень готовности к подобным преобразованиям (различный уровень цифровой грамотности, информационной осведомленности и т. п.). Формы и инструменты взаимодействия власти и бизнеса характеризуются региональной спецификой (их выбор во многом обусловлен особенностями регионального развития). Исследование нацелено на анализ основных форм, моделей и инструментов взаимодействия власти и бизнеса. В процессе работы применялся такой теоретический метод-операция, как анализ, в качестве теоретического метода-действия был использован индуктивно-дедуктивный метод. Изучение литературы, документов и результатов деятельности выступает как эмпирический метод-операция. В результате использования обозначенных методов были выявлены формы и модели взаимодействия бизнеса и власти, отражена эволюция данных моделей в контексте современных российских реалий. Охарактеризованы отдельные инструменты (в том числе цифровые) взаимодействия обозначенных субъектов. Показано, что лишь каждое десятое предприятие использовало в своей деятельности федеральные меры поддержки, еще меньшее количество - региональные. Более чем в 40% случаев меры поддержки не удалось получить, когда же наблюдалась обратная ситуация, они представляли собой государственный заказ и субсидирование. Совершенствование взаимодействия органов власти и предпринимательства связывается с созданием координационных и совещательных органов из представителей органов власти и руководителей предприятий, с разработкой оперативной информационной системы обмена информацией для устранения административных барьеров. Исследование может быть продолжено в направлении анализа других цифровых инструментов взаимодействия бизнеса и власти, выявления направлений использования цифровых инструментов в ходе коммерциализации результатов научных исследований.

Бизнес, власть, взаимодействие, формы, цифровизация экономики, регион, территория

Короткий адрес: https://sciup.org/147234748

IDR: 147234748 | УДК: 334.021 | DOI: 10.15838/tdi.2021.3.58.3

Текст научной статьи Формы и инструменты взаимодействия бизнеса и государства в регионе в условиях цифровизации экономики

Вопросы взаимоотношения представителей бизнеса и органов государственной власти имеют большую значимость для современной экономической науки. Особую важность обозначенный тип взаимодействия приобрел после выхода в свет работы известного британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», в которой исследователь изложил идею о необходимости государственного вмешательства в экономику, поскольку правомерность рассмотрения рыночного экономического механизма как системы, способной к саморегуляции, после Великой депрессии была поставлена под сомнение.

Идея, связанная с регулированием экономической системы на основе рыночного механизма и косвенного воздействия государства, сводящегося к созданию среды для развития экономических агентов (налоговых стимулов, льгот, повышения инвестиционной привлекательности социальных сфер2), уступила место идее о необходимо- сти государственного регулирования. Признавалось, что существуют «провалы рынка», а достижение Парето-эффективности затруднено вследствие нестабильности рынка, информационной асимметрии, несовершенства институциональной среды3. Тем не менее, речь шла и о том, что государство не всегда в полной мере может решить проблемы, связанные с «провалами рынка», а экономические агенты в ряде случаев могут даже нести издержки от такого вмеша-тельства4. Учитывая отмеченное, решение обозначенных проблем и снижение негативных последствий, возникающих после «провалов государства» и «провалов рынка», могут быть связаны с налаживанием взаимоотношений между государством и предпринимательским сообществом5. Важность организации и поддержания таких взаимодействий обусловлена еще и тем обстоятельством, что государство обладает ограниченными ресурсами для реализации своих целей и стремится к привлечению дополнительных источников путем создания эффективного мотивационного механизма для стимулирования предпринимательской деятельности6. Схожие задачи сохраняют актуальность не только на уровне страны в целом, но и на региональном уровне. Формируется понимание особой роли бизнеса в обществе. Хозяйствующие субъекты должны направлять часть своих ресурсов на развитие общества, вносить вклад в экономическое развитие территории за счет улучшения качества жизни как собственных сотрудников и их семей, так и местного населения и общества в целом7.

На сегодняшний момент исследования продолжаются, акцентируется внимание на характеристиках взаимодействия бизнеса и власти, на выделении направлений такого взаимодействия (в частности, административно-правового регулирования хозяйственной деятельности, установления контроля со стороны политиков над бизнесом, государственно-частного партнерства и ряда других).

Характер взаимодействия бизнеса и органов государственной власти меняется в условиях перехода российской экономики на путь инновационного развития. Теперь взаимодействие данных субъектов стало осуществляться в цифровой форме посредством использования цифровых инструментов (в частности цифровых платформ). Одной из иллюстраций данной формы взаимодействия является ситуация, когда предприниматель производит сдачу текущей отчетности, не посещая соответствующие инстанции, а применяя, например, единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

Появились новые формы, модели и направления взаимодействия бизнеса и власти, изменились инструменты такого взаимодействия (в частности, на цифровые), что требует готовности со стороны субъектов взаимоотношений к поддержанию диалога.

Тема настоящего исследования является актуальной, поскольку во всех сферах ак- тивно используются цифровые технологии, что требует от участников взаимодействий особых знаний, умений, навыков, а также высокой степени осведомленности. Однако далеко не все группы населения готовы к такому переходу в силу ряда обстоятельств, например низкого уровня цифровой грамотности. Наряду со сказанным цифровизация предполагает активное использование инструментов для повышения эффективности деятельности государственных органов власти, улучшения взаимодействий между органами власти и предпринимательством. Вследствие этого ключевой вопрос связан с тем, как реализовать взаимодействие между участниками с использованием цифровых технологий, чтобы оно давало наибольший эффект для всех сторон.

Объектом исследования является взаимодействие между бизнесом и властью, предметом – формы, направления, модели и инструменты данного взаимодействия.

Исследование нацелено на анализ основных форм, моделей и инструментов взаимодействия власти и бизнеса.

Постановка проблемы

Цифровые инструменты взаимодействия бизнеса и власти призваны создать возможности для оперативного реагирования субъектов на возникающие задачи посредством использования новых средств коммуникации, снижения оппортунизма и делинквентности поведения экономических агентов («очистка» рынка от контрафакта и фальсификата, сокращение количества мошеннических схем и т. п.).

Несмотря на наличие положительных последствий от применения цифровых инструментов как для государства, так и для бизнеса, их масштабное внедрение может вызвать ряд проблем, например, связанных с отсутствием знаний, навыков и компетенций у отдельных субъектов (низкая цифровая грамотность, недостаточная осведом- ленность и пр.), а также высокой стоимостью внедрения для предпринимателей. Таким образом, возникает проблема неготовности бизнеса к взаимодействию с представителями власти в условиях масштабного применения подобных инструментов.

Обзор литературы

В научной литературе встречается большое количество работ, посвященных взаимодействию бизнеса и власти. Среди отечественных исследований отметим статьи [1–6], в которых раскрывается специфика кооперации власти и предпринимательства, рассматриваются направления их взаимодействия. Одной из важных сфер взаимодействия субъектов предпринимательства и органов государственной власти признается административно-правовое регулирование хозяйственной деятельности [1, с. 84]. Отмечается, что взаимодействие бизнеса и власти в России с позиции институциональных аспектов можно рассматривать двояко: как установление контроля со стороны политиков над бизнесом и как воздействие бизнеса на разработку государственной политики, причем действия государства вне зависимости от целей политики связываются с принуждением бизнеса к их выполнению [2, с. 129].

Несмотря на то что малое и среднее предпринимательство признается важным фактором социально-экономического развития [3], совершенствование первого сдерживается невысокой эффективностью взаимодействия государственной власти и бизнес-сообщества [3, с. 80], проблемами функционирования механизма управления предпринимательством, в рамках которого должны учитываться условия для появления новых малых и средних предприятий и развития уже существующих [3, с. 80–81].

О создании условий для развития предпринимательства речь идет и в рамках исследования [4], где отмечается, что «в действующих условиях государственное вмешательство в развитие экономики становится важнейшей предпосылкой создания условий для формирования и развития … бизнеса, … соблюдения взаимных интересов участников рынка». «Создание необходимых условий, при которых можно своевременно контролировать насыщение потребительского рынка товарами и его стратегическую безопасность, является стратегической целью регулирования государством и общественными организациями потребительского рынка» [4, с. 51].

Как отмечает автор исследования [5], «предприниматели не воспринимают власть как стратегического партнера в развитии бизнеса, запрос на взаимодействие с властью обусловлен преимущественно необходимостью решения тактических проблем» [5, с. 85]. Стоит заметить, что среди основных направлений взаимоотношения предпринимателей и представителей органов власти, по мнению некоторых авторов [2; 4], находится контроль бизнеса со стороны органов власти.

Вопросы взаимодействия власти и бизнеса в условиях решения задач по развитию территорий рассматриваются в исследовании [6]. Его автор говорит о том, что эффективное взаимодействие государства и бизнеса способствует увеличению темпов роста экономики, повышению наполняемости регионального бюджета, качества жизни, развитию науки и образования, увеличению доступности социально-экономической инфраструктуры, технологий, привлечению инвестиций [6, с. 199].

Однако в некоторых работах рассматриваются и другие формы взаимодействия власти и бизнеса, в том числе партнерские, направленные на создание совместных проектов (в том числе в рамках государственно-частного партнерства), разработку общих решений при принятии тех или иных законов (участие бизнеса в законотворческом процессе) и т. п. Например, в исследовании [7] приводится тезис о том, что «взаимодействие таких важнейших институтов общества, как государство и бизнес, приобретает особый смысл, так как от характера такого взаимодействия зависит развитие любой страны. Только совместными усилиями можно обеспечить единое экономическое пространство, благоприятный деловой климат» [7, с. 19].

В исследовании [8] изучаются формы и способы взаимодействия власти и бизнеса на региональном уровне. В частности, особое внимание акцентировано на таких формах взаимодействия, как институт бизнес-омбудсмена и институт «электронной демократии» [8, с. 26].

Автором исследования [9] рассматриваются формы и механизмы взаимодействия представителей органов власти и предпринимательства в условиях перехода к цифровой экономике. Отмечается, что для решения вопроса о возможных формах партнерских отношений государственной власти и бизнеса с целью привлечения частных вложений в разработку и реализацию проектов инфраструктуры цифровой экономики следует использовать механизмы государственночастного партнерства (ГЧП) [9, с. 66–68].

Большой вклад в изучение взаимоотношений бизнеса и государства внесли зарубежные исследователи. Как отмечают авторы работы [7], фирмы поддерживают самые разнообразные отношения с органами власти. Зачастую отношения бизнеса и правительства принимают форму отношений, характеризующихся взаимовыгодным обменом информацией и взаимовыгодным обучением [10, с. 122]. Однако, по мнению авторов, традиционный тип взаимодействия бизнеса и правительства называется «лоббированием давления». Это, в первую очередь, выражено в попытке воздействия частных субъектов на политических субъектов таким образом, чтобы решения, принимаемые правительством, «были в пользу» (главным образом, учитывали интересы) бизнеса [10, с. 132].

Возвращаясь к вопросу государственночастного партнерства, стоит сказать, что его изучением занималось и в настоящее время занимается довольно большое количество зарубежных исследователей [11–13]. Как отмечено в статье [14], государственно-частное партнерство рассматривается с позиций сочетания сильных сторон государственного и частного секторов [14, с. 545].

Государственно-частное партнерство рассматривается как финансовая модель, по- зволяющая государственному сектору использовать частный финансовый капитал таким образом, чтобы расширить возможности как для правительства, так и для частной компании [14, с. 546]. Соответственно, представляется возможным выделить довольно большой спектр направлений взаимодействия бизнеса и органов государственной власти.

Сущность кооперации бизнеса и власти в рамках государственно-частного партнерства состоит в возможности более эффективного решения возникающих проблем социально-экономического развития. Это связано с тем, что власть, обладая политическим, экономическим, административным и информационным потенциалом, ограничена в тех ресурсах, которыми располагают представители бизнеса (финансовых, экспертных и инновационных) [15, с. 9].

Еще более актуальным обозначенный вопрос становится на муниципальном уровне, что приводит к необходимости рассмотрения частно-муниципального партнерства (ЧМП) как особой разновидности ГЧП. Отличительной чертой ЧМП выступает взаимодействие не просто государственных органов с бизнесом, а именно органов местного самоуправления (муниципальной власти). Автор исследования [16] приводит анализ результатов экспертного опроса, проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН (ранее – ВНКЦ ЦЭМИ РАН) с целью выявления особенностей развития частно-государственного партнерства в г. Вологде. По мнению большей части опрошенных, партнерство на взаимовыгодных условиях рассматривается как возможное, а руководители предприятий города Вологды имеют партнерские отношения с органами муниципальной власти. Также экспертами было отмечено, что взаимодействие в рамках ЧМП реализуется в различных сферах жизнедеятельности (включая инновационную).

В субъектах РФ (в частности в Вологодской области) реализуются инвестиционные проекты на принципах государственночастного партнерства [15]. Примером могут служить инвестиционный проект «Инду- стриальный парк «Шексна», направленный на диверсификацию экономики Вологодской области на основе создания современных высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью; формирование льняного кластера, объединяющего усилия льносеющих хозяйств, предприятий первичной переработки, льнокомбината, при поддержке Правительства Вологодской области. Что касается взаимодействия бизнеса и власти в вопросах поддержки и развития малого и среднего бизнеса, то с 2006 года в Вологде работает БУ ВО «Бизнес-инкубатор». Его основной задачей является оказание комплекса необходимых услуг для поддержки предпринимателей, деятельность которых связана с развитием новых конкурентоспособных товаров и услуг, инновационных технологий.

Частно-муниципальное партнерство рассматривается и в зарубежных исследованиях. Например, показано, что альтернативные издержки и достижение лидерства на местном и межправительственном уровнях становятся факторами, которые в значительной степени определяют степень сотрудничества между местными органами власти и бизнесом [17].

Развитие социально-экономических систем в XXI веке осуществляется особым образом: доминирующим фактором развития стали выступать инновации. Внедрение инноваций в сферу экономики можно наблюдать в рамках процесса цифровизации.

Цифровизацией называется процесс организации выполнения в цифровой среде функций и деятельности (бизнес-процес-сов), ранее выполнявшихся людьми и организациями без использования цифровых продуктов. Цифровизация предполагает внедрение в каждый отдельный аспект деятельности информационных технологий8. Если до недавних пор считалось, что определение пути развития в направлении вектора новых технологий – это добровольный выбор каждой организации, то теперь процесс цифровизации, или диджитализации, становится обязанностью практически каждого субъекта предпринимательства, поскольку деятельность фирм должна соответствовать не только меняющейся реальности, но и меняющимся в соответствии с рассматриваемым процессом нормам права.

Методология

Методология исследования предполагает наличие совокупности теоретических и эмпирических методов. В процессе работы были применены такие методы, как анализ, в частности метод ретроспективного анализа, индуктивно-дедуктивный метод, проведено исследование научных источников по рассматриваемой проблематике.

Метод анализа использовался при характеристике форм, моделей, направлений, а также инструментов взаимодействия бизнеса и власти в условиях цифровизации экономики.

Индуктивно-дедуктивный метод как теоретический метод-действие сыграл важную роль при подготовке данной работы. Дедукции как методу рассуждения от общего к частному принадлежит особое значение при выявлении конкретных аспектов применения цифровых инструментов на основании обзора их общих параметров. В то же самое время индукция, которая представляет собой ход рассуждения от частного к общему, позволила спрогнозировать влияние отдельных инструментов на некоторые общие компоненты экономической системы.

Изучение литературы, документов и результатов деятельности, выступающее как эмпирический метод-операция, имеет особую значимость в рамках работы, поскольку обзор имеющихся наработок по схожим тематикам помог выявить те аспекты, которые либо изучены недостаточно, либо не исследованы вообще. Это создает предпосылки для дальнейшего детального анализа ряда аспектов поставленной научной проблемы.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что использованные методы позволили придать исследованию комплексный характер. Их выбор был обусловлен целью и задачами работы, т. к. именно эти методы могут максимально полно раскрыть обозначенные приоритеты исследования.

Нами учтены результаты следующих социологических опросов:

– онлайн-опроса, направленного на оценку гражданами цифровизации государственных услуг, использование порталов и сервисов государственных услуг, выявление преимуществ и недостатков цифровизации государственных услуг [18]. Выборочная совокупность – 541 респондент из 49 субъектов РФ. В разрезе социально-демографических характеристик 57% составили женщины, 43% – мужчины; в разрезе возрастных групп наблюдалось следующее распределение: от 14 до 24 лет (21%), от 25 до 40 лет (28%), от 41 до 54 лет (38%), старше 55 лет (13%). По уровню образования выделены следующие группы: среднее (3%), среднее профессиональное (8%), неполное высшее (18%), высшее (58%), ученая степень (13%);

– социологического опроса Левада-Центра*, который направлен на оценку готовности бизнеса к использованию цифровой маркировки товара как инструмента взаимодействия бизнеса и власти9. Объем выборочной совокупности составил 500 респондентов, среди которых представлены предприниматели из сферы розничной торговли, реализующие товары, подлежащие обязательной маркировке (включая табачные изделия и обувь). Выборочная совокупность в разрезе возраста имеет следующую структуру: 40% – от 22 до 34 лет, 38% – от 35 до 49 лет, 22% – старше 50 лет. Исследование было проведено в 8 федеральных округах (СевероЗападный, Центральный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибир- ский, Дальневосточный). Статистическая погрешность не превышает 4,4%;

– социологического опроса, проведенного DT – Global Business Consulting, «Цифровая трансформация в России: ваше конкурентное преимущество»10. В его рамках осуществлен экспертный опрос респондентов, занимающих высшие руководящие посты в международных и российских компаниях, ведущих свою деятельность на территории России, – это, как правило, руководители компаний из разных отраслей бизнеса. Всего было опрошено 118 респондентов.

Результаты исследования

В исследовании рассмотрены аспекты, связанные с формами взаимодействия власти и бизнеса, моделями взаимодействия властных и предпринимательских структур с учетом интересов сторон, с теми инструментами, которые применяются для налаживания такого взаимодействия.

Формы взаимодействия власти и бизнеса

В исследовании взаимодействие рассматривается с позиции организационного и институционального «союза» между государством и бизнесом в целях реализации приоритетных программ и проектов во всех сферах экономики, затрагивающих широкие общественные интересы [19].

В научных источниках присутствуют разные позиции в отношении того, какие формы и модели взаимодействия между государством и бизнесом существуют11. Они выделяются по разным критериям (табл.).

Отметим, что в разные периоды времени получали распространение те или иные аспекты взаимоотношений между государством и бизнесом. До 1990-х гг. в большей степени была проявлена ангажированная (симбиотическая) модель взаимодействия между данными субъектами, которая характеризовалась взаимозависимостью власти и биз-

Таблица. Формы (модели) взаимодействия бизнеса и власти

|

Критерий |

Формы (модели) |

Характеристика |

|

В зависимости от равноправного сотрудничества/доминирования тех или иных участников |

Партнерство |

Сотрудничество, направленное на выработку общих целей, задач, обеспечение равноправия сторон |

|

Доминирование |

Доминирование может проявляться либо со стороны властных, либо со стороны предпринимательских сторон. В первом случае интересы власти реализуются за счет бизнес-структур, во втором случае – наоборот |

|

|

В зависимости от наличия/отсут-ствия государственного контроля, а также от ограниченного/ неограниченного количества разного рода объединений |

Корпоративизм |

Существование устойчивой иерархии при организации взаимоотношений с государством, при такой форме взаимодействия присутствует лишь ограниченное количество корпораций-союзов, выражающих интересы своих членов |

|

Плюралистическая модель |

Связана с существованием различных объединений, находящихся в конкуренции при фактически полном отсутствии государственного контроля |

|

|

В зависимости от «экономической слабости»/«силы» предпринимательского сообщества |

Атомистическая модель |

Формируется в условиях разрозненности предпринимательских структур, которые могут находиться в состоянии конкуренции, а государство выступает как внешняя сила, участвующая в разработке правил игры |

|

Ассоциированная модель |

Ориентирована на сотрудничество разных профессиональных групп для успешного и стабильного развития экономики |

|

|

Составлено по: [20]. |

||

неса, практически их «сращиванием» между собой. Содержательно это связано с тем, что государство принимало непосредственное участие в формировании и функционировании практически всех крупных предприятий.

В 1990-х гг. ситуация стала изменяться – на смену симбиотической модели взаимодействия между государством и бизнесом пришла модель, называемая «приватизация власти», проявление которой связано с воздействием бизнеса на властные структуры. В контексте ранее рассмотренных нами моделей подобные характеристики позволяют отнести ее к типу «доминирование предпринимательских структур». Одним из проявлений данной модели стало продвижение (лоббирование) интересов не только и не столько всего предпринимательского сообщества, сколько конкретных групп предпринимателей. С начала 2000-х гг. ведущее положение, напротив, стали занимать органы власти, их действия были направлены на получение контроля над экономической сферой и ориентированы на недопущение прямого или косвенного влияния бизнес-структур на власть, что соответствует моде- ли доминирования властных структур или государственного патронажа [21].

Существуют и другие модели взаимодействия власти и бизнеса, которые носят, как и рассмотренные выше, полярный характер. Среди таких моделей можно отметить, с одной стороны, подавление и принуждение, предполагающее административное воздействие власти на бизнес, с другой стороны, невмешательство, связанное фактически с отсутствием участия власти в вопросах, реализующихся при поддержке бизнеса. Другие «полюса» составляют такие модели взаимодействий, как партнерская и конфликтная. В первом случае речь идет о сотрудничестве, налаживании взаимодействия между сторонами, в то время как во втором, напротив, – об отсутствии таких взаимоотношений, наличии противоречий, которые со временем могут усугубляться [22]. Следует подчеркнуть, что обозначенные формы и модели взаимодействий между субъектами на практике не встречаются в «чистом» виде. Зачастую речь идет об их совмещении в тех или иных пропорциях моделей. Однако даже в этом случае характеристики отдель- ных моделей являются преобладающими (либо с доминированием иерархического принципа, идущего от власти, либо сетевого – от предпринимательского сообщества). Еще один аспект, который обращает на себя внимание после рассмотрения эволюции моделей взаимодействия между субъектами, – это цикличность их смены. На определенном этапе бизнес-структуры доминируют в противовес власти, накапливаются противоречия, затем они снимаются через усиление воздействия на бизнес со стороны государства. Распространение может получать и обратная ситуация.

Стоит заметить, что формы и методы взаимодействия власти и бизнеса имеют региональную специфику. Например, регионы, для которых характерна разрозненность предпринимательских структур, чаще всего используют атомистическую модель взаимоотношений бизнеса и власти, в то время как регионы, в которых наблюдается сотрудничество профессиональных групп для успешного развития экономики, по большей части реализуют ассоциированную модель. Кроме того, степень вовлеченности бизнеса и государства во взаимодействие посредством применения цифровых инструментов также может быть различной в зависимости от некоторых особенностей территориального развития. Например, отдаленные территории РФ, где отсутствует покрытие сетью Интернет, освобождены от обязательного использования цифровой платформы по маркировке товаров «Честный знак» как цифрового инструмента для взаимодействия с органами власти.

Инструменты взаимодействия власти и бизнеса

Взаимодействие между властью и бизнесом осуществляется с помощью тех или иных инструментов, использование которых может быть как непосредственным, так и опосредованным, кроме того, осуществляться как напрямую, так и косвенно. В случае косвенного воздействия имеется в виду формирование условий для мотива- ции участников социально-экономических отношений к повышению уровня их взаимодействия при решении возникающих проблем, в случае прямого воздействия – непосредственное влияние на взаимоотношения между участниками. Наряду с делением инструментов делятся по степени влияния на рассматриваемый процесс, еще один признак, который следует принимать во внимание, – сфера воздействия. В соответствии с ним выделяют экономические, нормативно-правовые, а также социально-психологические инструменты. Использование первых связано, например, с улучшением финансовой обеспеченности, тогда как других – с созданием институциональной среды и мотивационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие [23]. Обозначенные типы инструментов, выделенные по сфере действия, соотносятся с видами взаимодействий, отмечаемыми в научных источниках. К числу последних, например, относят материальное и финансовое взаимодействие, направленное на разработку и реализацию финансовых программ, предполагающих взаимоотношение власти и бизнеса; взаимодействие в рамках законотворческого процесса и др. Одним из важнейших типов являются инструменты коммуникации и выстраивания обратной связи между сторонами. Их использование позволяет налаживать не только формальные, но и неформальные взаимосвязи между участниками [24].

В условиях цифровой экономики этот важнейший инструмент взаимодействия приобретает иную, цифровую форму. Речь идет о создании цифровых платформ как электронного ресурса, за счет которого организуется и реализуется взаимодействие между участниками социально-экономических отношений. Функционал такой цифровой платформы, например, позволяет проводить сортировку поступающих обращений предпринимателей12.

Цифровые платформы обеспечивают взаимодействие бизнеса и власти по различным вопросам: например, сдача отчетно- газета. URL: https://rg.ru/2019/01/14/dlia-vzaimodejstviia- сти в компетентные органы, регистрация формы собственности предприятия, предоставление услуг. Ярким примером может послужить единый портал государственных и муниципальных услуг, который обеспечивает физическим и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах. Кооперацию внутри предпринимательского сообщества могут обеспечивать платформы электронной бизнес-кооперации, представляющие собой информационные, производственные площадки, на которых появляется возможность приобретения товаров и услуг у партнеров из России и зарубежья, а при интеграции с крупными торговыми площадками региона (АО «Апатит», ПАО «Северсталь») – возможность вовлечения в проект крупных и средних предприятий Вологодской области в части размещения заказов13.

Даже в условиях взаимодействия власти и бизнеса, которое может проявляться с позиций контроля со стороны власти над деятельностью предпринимателей (что соответствует модели доминирования властных структур), основной целью использования цифровых инструментов взаимодействия является повышение качества государственного управления. Это в значительной мере связывается с процессом цифровизации государственных функций, применением информационно-коммуникационных технологий при оказании государственных услуг, организации взаимодействия государства и бизнеса.

Возникают вопросы и об оценке регулирующего воздействия нормотворческих инициатив государства на предпринимательскую деятельность. Создаются предпосылки для контроля за введением таких инициатив: по результатам исследований ТПП РФ 55–75% предпринимателей готовы контролировать закупочную деятельность компаний с госучастием, а также участвовать в формировании тарифов естественных монополий14.

Значимым является учет не только позиции предпринимателей по внедрению данных инициатив, но и населения в целом, поскольку среди него могут быть те, кто при благоприятных условиях откроет свое дело. Оценка отношения граждан к цифровизации государственных услуг, результаты которой содержатся в исследовании [18], свидетельствует, что более 40% опрошенных поддерживают данную тенденцию, считают ее важной для развития государства, и только в 6% случаев респонденты относятся к указанным процессам крайне негативно [18, с. 61]. Часть респондентов (около 37% опрошенных) дает положительную оценку в отношении удобства от пользования государственными и муниципальными услугами и сервисами в электронной форме, в то время как в 45% случаях респонденты недостаточно хорошо осведомлены о платформах и системах (как, например, системе «Электронный бюджет») [18, с. 60].

Взаимодействие власти и бизнеса может осуществляться с использованием цифровых инструментов, обеспечивающих контроль [2, с. 129]. Одним из таких инструментов является система маркировки товаров, которая осуществляется средствами идентификации и предполагает передачу соответствующих сведений в государственную информационную систему. Стоит заметить, что система цифровой маркировки «Честный знак», применяющаяся на территории Российской Федерации и стран СНГ, представляет собой полноценную цифровую платформу, поскольку обладает теми параметрами, которые идентифицируют цифровые платформы: наличие оператора, регулятора, сервисных поставщиков и др.15

Создание же этой системы может обеспечиваться на основе механизма государ- ственно-частного партнерства. В его рамках устанавливается объект соглашения (программы для электронно-вычислительных машин, информационные системы, базы данных и др.). Использование программ и информации, получаемой вследствие этого, позволяет осуществлять мониторинг маркированных товаров16. Это может свидетельствовать о том, что на практике мы сталкиваемся не с моделями, в которых доминирующей становится та или иная сторона, а с теми, в рамках которых речь идет о взаимоучете позиций власти и бизнеса, даже если присутствует контроль. В рамках соглашения это проявляется в установлении совместного использования различными партнерами (публичными и частными) объектов системы маркировки17.

Сторонники данного инструмента взаимодействия заявляют, что цифровая маркировка имеет ряд преимуществ перед аналоговой, применяемой до нее. По мнению представителей системы национальной маркировки товара «Честный знак», только за счет снижения доли контрафакта размер годового ВВП может вырасти на 1,2% (по ряду товарных групп на конец 2019 года доля контрафакта и фальсификата на рынке минеральной воды составила 20–25%, молочной продукции – до 25%, лекарств – 1–2%, парфюмерии – 20%)18. Также внедрение указанной системы обеспечит преимущество легальным участникам рынка, так как уровень доверия к продукции, прошедшей процедуру цифровой маркировки, будет значительно выше, чем к немаркированной продукции.

Оценку предпринимателей в отношении внедрения рассматриваемого цифрового инструмента иллюстрируют данные Левада-центра. Следует подчеркнуть, что предприниматели в большей степени связывают внедрение цифровой маркировки товаров с давлением на бизнес, которое проявляется через повышение налогов или усиление контроля рынка со стороны государства. Такой позиции в каждом из обозначенных случаев придерживаются более 35% предпринимателей. Каждый пятый считает, что введение маркировки приведет к уходу с рынка нелегальных торговцев, практически 15% – к появлению возможности для развития бизнеса.

Другая проблема, с которой сталкиваются предприниматели, – недостаточная техническая оснащенность. Тем, кто реализует товар, нужно оборудование для сканирования штрих-кодов формата data matrix. Почти половина опрошенных заявила, что не использует считывающие устройства в принципе, в остальных случаях применяются 2D и обычные сканеры (35 и 15% соответственно).

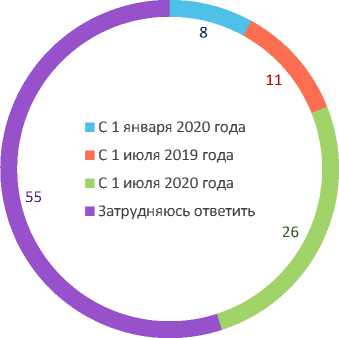

Наряду с обозначенным следует также отметить низкую степень осведомленности предпринимателей о введении рассматриваемого инструмента (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования «Оценка бизнесом введения маркировки товаров в России» (осведомленность о дате начала внедрения обязательной маркировки в отношении табачной продукции), %

Составлено по: Оценка бизнесом введения маркировки товаров в России // Левада-центр. Аналитический центр Юрия Левады. URL: https://www.levada.ru/2019/04/15/ otsenka-biznesom-vvedeniya-markirovki-tovarov-v-rossii

Результаты представленного социологического исследования показывают, что в большинстве случаев предприниматели не готовы к диалогу с властью посредством такого цифрового инструмента, как цифровая маркировка.

Стоит заметить, что цифровая платформа по маркировке отдельных категорий товаров реализуется как пилотный проект, предшествующий процедуре ее обязательного внедрения. Таким образом, участие в пилотном проекте дает возможность протестировать платформу и, тем самым, оценить степень собственной готовности к ее внедрению. Аналогичные пилотные проекты широко распространены по всему миру. В частности, особая роль в этом направлении в последнее время принадлежит Китаю. По мнению авторов исследования [25], реализация пилотных проектов рассматривается как один из аспектов китайской экономики.

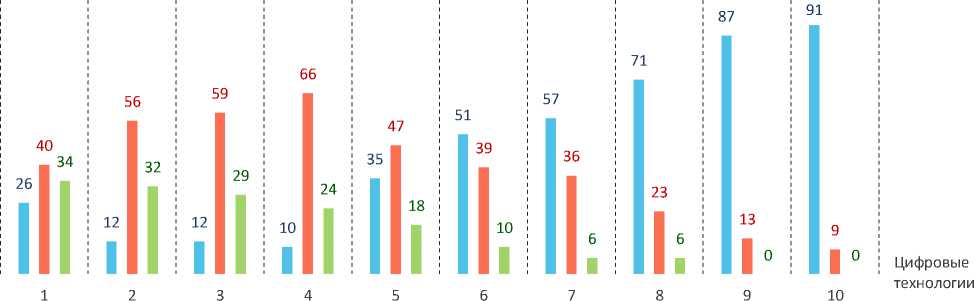

О степени готовности предпринимательства к взаимодействию с органами власти посредством цифровых инструментов свидетельствует и уровень внедрения цифровых технологий. Это объясняется тем, что для выстраивания взаимодействия в цифровой плоскости наличие подобных технологий является необходимым условием. Например, в отсутствие определенных средств коммуникации, мобильных технологий и приложений, программного обеспечения невозможно осуществить подобное взаимодействие (в частности, цифровая платформа по маркировке «Честный знак» функционирует только при наличии специального программного продукта «КриптоПро») (рис. 2).

Результаты опроса показали, что цифровые технологии в российских компаниях по большей части либо не применяются вообще, либо используются ограниченно. Кроме того, эксперты отмечают, что бизнес в России в основной своей массе проходит

■ Не применяется

■ Ограниченное применение: отдельные мероприятия

■ Обширное применение: полная интеграция в основные бизнес-операции

Рис. 2. Введение ключевых цифровых технологий в России, %

Составлено по: Цифровая трансформация в России: ваше конкурентное преимущество. URL: https://www.citrix.com/ content/dam/citrix/en_us/documents/white-paper/digital-transformation-in-russia-keeping-competitive-ru.pdf

Условные обозначения:

-

1 – облачные вычисления

-

2 – социальные сети

-

3 – мобильные технологии и приложения

-

4 – оцифровка документов и автоматизация рабочих процессов

-

5 – большие данные и аналитика

-

6 – интернет вещей

-

7 – повсеместное внедрение программного обеспечения

-

8 – искусственный интеллект и машинное обучение

-

9 – продвинутая робототехника

-

10 – 3D-печать

на данный момент ранние этапы цифровой трансформации.

Хотелось бы подчеркнуть, что цифровая перестройка процесса коммуникации между бизнесом и властью посредством внедрения новых инструментов взаимодействия – это неизбежный процесс [26]. Более того, он остро необходим, поскольку экономика нуждается в подобных переменах: это позволит решить ряд проблем взаимодействия бизнеса и власти, в частности проблему нелегального (теневого) сектора рынка. Однако он может оказаться финансовым бременем для малых предприятий, поскольку дорогостоящая процедура внедрения цифровых инструментов взаимодействия, а также рост издержек в процессе реализации могут стать серьезным ударом по бюджету (особенно если речь идет о частнопредпринимательских фирмах, которые находятся только на начальном этапе своего функционирования). Это, в свою очередь, способно вызвать ряд острых социально-экономических проблем, в частности проблему безработицы и ухода с рынка целого ряда фирм и организаций, что в конце концов негативным образом отразится на доходах в государственную казну по причине сокращения налоговых поступлений и еще больше повысит расходы государства на выплату пособий по безработице, переобучение персонала и т. п. [27–29].

Переходя от частных аспектов взаимодействия между государством и бизнесом на основе применения цифровых технологий к общим аспектам, связанным со взаимодействием как таковым, используем данные мониторинга состояния и развития промышленности Вологодской области за 2019 год. Отметим, что в среднем по опросу лишь 11% предприятий региона использовали в своей деятельности федеральные меры поддержки. Еще меньше промышленных предприятий обращались за помощью региональных органов власти (около 2%). На вопрос о том, какие меры поддержки получило предприятие в 2018 году, лишь в 17% случаев был дан ответ о том, что меры поддержки предприятиям не требовались, в то время как почти в 43% случаев меры поддержки вообще не удалось получить. В тех же случаях, когда поддержка была предоставлена, она касалась государственного заказа и субсидирования (по 7,4% в каждом из обозначенных случаев), в меньшей степени – возмещения части затрат и предоставления налоговых льгот.

Отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать органам власти в первую очередь для совершенствования взаимодействия с руководителями промышленных предприятий, респонденты говорили о необходимости определить приоритеты долгосрочного развития промышленности области, принять Стратегию развития промышленности в разрезе ведущих отраслей; оказывать финансовую поддержку предприятиям приоритетных направлений; обеспечить регулярное обсуждение с руководителями предприятий проблем в промышленности на областном и районном уровнях (круглые столы, выездные заседания и т. п.). Более 40% представителей предприятий считают, что эти позиции должны быть первоочередными при налаживании взаимодействия с органами власти. Практически каждый третий склонялся к тому, что необходимо создавать координационные и совещательные органы из представителей органов власти и руководителей предприятий, а также отслеживать финансовую ситуацию на предприятиях и принимать меры к ее изменению. Каждый пятый придерживался позиции о том, что важную роль в организации взаимодействия между обозначенными субъектами следует отвести оперативной информационной системе обмена информацией между профильными департаментами и представителями предприятий с целью устранения административных барьеров.

В целом же, говоря о роли государства в российской экономике в ближайшие несколько лет, 43% респондентов отметили, что государство должно активизировать свою экономическую политику, расширяя спектр используемых инструментов и применяя преимущественно косвенные меры экономического регулирования. Практически каждый четвертый представитель промышленного предприятия поддерживал позицию, заключающуюся в том, что государство должно сохранить определенное влияние на экономическую жизнь в стране, но его роль должна уменьшиться. Тем самым, несмотря на активную позицию государства в решении экономических вопросов, подчеркивается, что их решение будет сопряжено с использованием косвенных методов регулирования и направленностью на создание условий для стимулирования предпринимательского сектора в проявлении экономической активности.

Выводы и рекомендации

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы.

-

1. Отсутствует единый критерий к выделению тех или иных форм (моделей) взаимодействия бизнеса и власти (например, модели взаимодействия могут различаться в зависимости от доминирования тех или иных участников, от ограниченного/неогра-ниченного количества разного рода объединений и по другим признакам).

-

2. Формы и модели взаимодействия между субъектами на практике не встречаются в «чистом» виде, зачастую речь идет о совмещении этих моделей в тех или иных пропорциях; в рамках одного направления взаимодействия может применяться сразу несколько форм и инструментов.

-

3. Показано, что формы взаимодействия как таковые не носят цифровой характер. В условиях перехода к цифровой экономике они приобретают «цифровое содержание» за счет цифровых инструментов взаимодействия и направлений взаимодействия.

-

4. Степень вовлеченности бизнеса и государства во взаимодействие посредством использования цифровых инструментов может различаться в зависимости от некоторых особенностей территориального развития (например, может существовать ограничение в использовании цифровых инструментов в отдаленных территориях РФ, где отсутствует покрытие сетью Интернет).

-

5. Степень готовности участников к переходу на взаимодействие посредством использования цифровых платформ мож-

- но считать довольно низкой, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов. Одной из иллюстраций, характеризующих этот тезис, являются данные Левада-центра. В частности, более половины опрошенных предпринимателей не имеют специального оборудования для использования цифровой платформы «Честный знак». Кроме этого, низкая степень осведомленности предпринимателей о дате начала введения рассматриваемого инструмента также говорит о недостаточной готовности бизнеса к такому взаимодействию. Более того, по данным социологического опроса, проведенного DT – Global Business Consulting «Цифровая трансформация в России: ваше конкурентное преимущество», ключевые цифровые технологии в российских компаниях по большей части либо не применяются вообще, либо имеют ограниченное применение. Кроме того, эксперты отмечают, что бизнес в России в основной своей массе проходит на данный момент ранние этапы цифровой трансформации, что в значительной мере усложняет коммуникацию власти и бизнеса посредством цифровых инструментов (в частности цифровых платформ).

Все эти изменения могут привести к уходу с рынка некоторой части организаций малого и среднего бизнеса, в результате значительно повысится уровень безработицы и, как следствие, еще больше возрастут государственные издержки на решение возникающих социально-экономических проблем.

Предотвратить подобные исходы возможно только путем поэтапного, небыстрого внедрения всех этих систем в условиях обеспечения функционирования специальных инфраструктурных комплексов, которые будут оказывать помощь субъектам предпринимательства не только на этапах освоения инструментов взаимодействия, но и пользования ими. При этом расходы по внедрению рассматриваемых инструментов должны быть полностью (или хотя бы частично) возложены на государство, что позволит предпринимателям значительно сократить финансовую нагрузку на свой бизнес.

Наиболее верным методом решения воз- имеющихся трудностей на пути перехода никающих противоречий способно стать фирм к условиям новой цифровой трансвовлечение всех субъектов предпринима- формации в рамках налаживания конструк-тельства в обсуждение, выявление и анализ тивного диалога в системе «власть – бизнес».

Список литературы Формы и инструменты взаимодействия бизнеса и государства в регионе в условиях цифровизации экономики

- Садиков А. Власть и бизнес: взаимодействие в муниципальном формате // Государственная служба. 2008. № 6 (56). С. 84–88.

- Алейников А. Социодинамика институционализации взаимодействия бизнеса и власти: теоретические аспекты практических проблем // Труд и социальные отношения. 2008. № 3. С. 124–133.

- Волковский В. Формирование механизма управления взаимодействием органов власти и бизнес-структур сферы малого и среднего предпринимательства // Вестн. Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. 2010. № 1 (31). С. 80–86.

- Павленко Е. Взаимодействие государственной власти и частного бизнеса для обеспечения конкурентоспособности регионального потребительского рынка // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 42. С. 50–58.

- Будовская О. Бизнес и власть на уровне региона: проблемы взаимодействия и тенденции развития // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29). С. 84–90.

- Копытова Е.Д. К вопросу о взаимодействии власти, бизнеса и общества в решении задач развития территорий // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 5. С. 197–215. DOI: 10.15838/esc.2017.5.53.14

- Шевченко Е. Лоббизм в структуре взаимодействия бизнеса и власти // Вестн. Ин-та дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. 2012. № 1 (21). С. 19–24.

- Бондарева Е. Формы взаимодействия власти и бизнеса в субъектах Российской Федерации (на примере Воронежской области) // Конституционализм и государствоведение. 2020. № 2 (18). С. 20–31.

- Устаев Р., Устаева М. Взаимодействие органов власти и бизнес-структур посредством государственно-частного партнерства в формате цифровой экономики // Актуальные проблемы экономики и управления. 2020. № 4 (28). С. 66–69.

- Woll K., Artigas A. When trade liberalization turns into regulatory reform: The impact on business – government relations in international trade politics. Regulation & Governanse, 2007, no. 1, pp. 121–138.

- Broadbent J., Laughlin R. Public private partnership: an introduction. Accounting Auditing & Accountability Journal, 2003, no. 16 (3), pp. 332–341.

- Khanom N.A. Conceptual issues in defining Public Private Partnerships (PPPs). International Review of Business Research Papers, 2010, vol. 6, no. 2, pp. 150–163.

- Spackman M. Public-private partnership: Lessons from the British approach. Economic Systems, 2002, no. 26, pp. 283–301.

- Graeme A.H., Carsten G. Public-private partnership: An International Performance Review. Public Administration Review, 2007, vol. 67, no. 3, pp. 545–558.

- Ускова Т.В. Частно-государственное партнерство как механизм модернизации экономики территорий: теоретико-методологические основы // Проблемы развития территории. 2013. № 3 (65). С. 7–16.

- Орлова Э. Об актуальных вопросах частно-муниципального партнерства // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. 2007. № 4 (39). С. 40–47.

- Navarro Y., Clemente J., Magnier A., Ramirez, M.A. Local governance as government-business cooperation in western democracies: Analysing local and intergovernmental effects by multi-level comparison. International Journal of Urban and Regional Research, 2008, vol. 32, pp. 531–547.

- Косарин С., Милькина И. Оценка отношения граждан России к процессам цифровизации государственных услуг // E-Management. 2019. № 4. С. 51–63.

- Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство. М.: ИМЭМО РАН, 2009. 312 с.

- Киварина М. Государство и бизнес: эволюция форм взаимодействия // Государственно-частное партнерство. 2014. Т. 1. № 1. С. 57–72.

- Иванов Д., Соколицын А. Исследование современных моделей взаимодействия между органами власти и бизнес-структурами в России // Дискурс. 2018. № 5. С. 43–49.

- Бурдули В. Теоретико-методологические подходы к изучению взаимодействия государства и бизнеса: региональный аспект // Креативная экономика. 2020. Т. 14. № 8. С. 1693–1708.

- Устинова К.А., Губанова Е.С., Леонидова Г.В. Человеческий капитал в инновационной экономике. Вологда: Ин-т соц.-экон. развития территорий РАН, 2015. 195 с.

- Янгулбаев М. Коммуникационные механизмы взаимодействия бизнеса и власти // Коммуникология. 2017. Т. 5. № 6. С. 146–155. DOI: 10.21453/2311-3065-2017-5-6-146-155

- Stensdal I. Towards a typology of pilots: The Shanghai emissions-trading scheme pilot. Journal of Chinese governance, 2020, vol. 5, pp. 345–373.

- Brousseau E., Penard T. The economics of digital business models: A framework for analyzing the economics of platforms. Review of Network Economics, 2007, vol. 6, pp. 81–114.

- Козменкова С., Артамонова М., Онлайн-кассы как мера противодействия теневой экономике: проблемы внедрения и особенности бухгалтерского учета // Бухг. учет в бюдж. и некомм. орг. 2018. № 6. С. 2–6.

- Теребова С.В. Роль трансфера и коммерциализации научных разработок в инновационном развитии территорий // Проблемы развития территории. 2015. № 6 (80). С. 7–28.

- Ильин В.А., Поварова А. Проблемы регионального развития как отражение эффективности государственного управления // Экономика региона. 2014. № 3 (39). С. 48–63.