Формы кислотности горных почв на Северном Урале (заповедник "Вишерский")

Автор: Сайранова П.Ш., Самофалова Ираиада Алексеевна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Проблемы аграрной среды и рациональное землепользование

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучены формы кислотности горных почв на Северном Урале. Представлены и обсуждены кислотные следы почвообразовательного процесса в поле кислотности разных типов почв. Анализ F-диаграмм выявил типовые и индивидуальные различия горных почв по природе почвенной кислотности и локальные проявления почвообразовательного процесса.

Горные почвы, кислотность, заповедник, кислотный след, поле кислотности

Короткий адрес: https://sciup.org/147229961

IDR: 147229961 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Формы кислотности горных почв на Северном Урале (заповедник "Вишерский")

Кислотность почв - одно из важнейших свойств, которое обуславливает возникновение конкретной организации профиля почвы и его связь с особенностями процессов почвообразования. Природа кислотности горных почв Северного Урала изучена слабо, современных данных нет. Ученые, которые занимались исследованием горных почв на Урале [2, 4, 8-15] подчеркивали, что почвы являются кислыми.

Цель исследований: определить кислотность горных почв и причины, их обусловливающие. Объект исследований - горные почвы на горе Хомги-Нёл в пределах западного макросклона Северного Урала на территории заповедника «Вишерский», который является четвертым по величине в Европе. Располагается заповедник на крайнем северо-востоке Пермского края в верховьях реки Вишеры [1]. Территория находится в пределах горной страны с перепадами высот 800-1200м и фрагментами центральных осевых хребтов Урала. Почвенное обследование проведено в 2014 г. с высоты 920м (горно-тундровый пояс) до 458м (горно-лесной пояс) и заложено 8 разрезов на горе Хомги-Нёл (1301м). Классификационное положение горных почв определено по субстантивно-генетической классификации почв 2004 г. [5]. Формы кислотности определяли по общепринятым методам в лаборатории на кафедре почвоведения Пермской ГСХА. Статистическая обработка проведена в программах Microsoft Excel и STATISTICA 8.

Северный Урал характеризуется наличием высотных поясов: холодные гольцовые пустыни, горные тундры, подгольцовый пояс (березовые криволесья, парковые пихтово-еловые леса, луговые поляны), горно-лесной пояс (темнохвойная еловопихтовая тайга, светлохвойные сосновые леса) [2, 3]. Многообразие условий формирования почв обуславливает пестроту почвенного покрова. Почвообразующие породы в верхних частях склонов представлены элювием коренных пород, преимущественно кварцитов и сланцев, которые местами выходят на поверхность. На склонах почвообразование идет на рыхлых элювиальноделювиальных отложениях [16, 17].

Горные почвы являются хорошо дренируемыми, поэтому происходит ежегодная необратимая потеря оснований с дренажными водами при непрерывном образовании кислотных продуктов в процессе функционирования биоты, и в процессе развития почвы происходит постепенное подкисление раствора. Величина активной кислотности (рНн2о) в исследуемых почвах варьирует от 3,81 до 5,70 единиц. Наиболее кислыми являются верхние горизонты. Важно отметить, что значения актуальной кислотности в почвах г. Хомги-Нёл тем больше, чем выше по склону расположена почва (г=0,4).

Потенциальная кислотность представлена: обменной (pHKCi) и гидролитической (Яг). Установлено, что почвы на горе Хомги-Нёл характеризуются сильнокислой реакцией среды (рНкс1=3,0-4,1) с максимально кислой pH в верхних горизонтах (очень сильно кислая). Обменная кислотность изменяется в почвах в зависимости от высоты (между рНка и высотой т=0,5). Гидролитическая кислотность является высокой и варьирует от 9,2 до 64,8 ммоль/100 г почвы. Гидролитическая кислотность изменяется в почвах в зависимости от положения почвы в ландшафте: чем выше местность, тем меньше Нг (г= -0,5).

Для определения степени дифференциации почв рассчитан коэффициент дифференциации профиля по отношению содержания компонента в гумусовом (верхнем) горизонте к содержанию компонента в почво-элювии. В горно-тундровом поясе практически отсутствует дифференциация профиля почв В почвах подгольцового пояса распределение компонентов по профилю является различным: от слабой до резкой дифференциации. В почвах горно-лесного пояса отмечается слабая и средняя дифференциация по показателю pH.

Установлено, что дифференциация профилей зависит от высотных условий формирования почв: актуальная и обменная кислотности имеют прямую связь, причем обменная кислотность имеет сильную тесноту связи с высотой; Нг имеет обратную среднюю и сильную тесноту связи соответственно. Дифференциация профиля по величине актуальной кислотности практически тесно связана обратной связью с Нг.

В почвоведение введено понятие «кислотный след почвообразовательного процесса» в поле кислотности

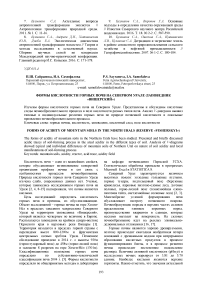

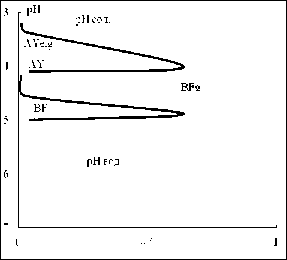

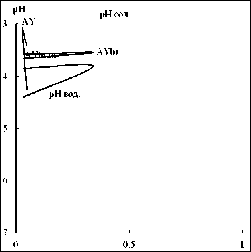

[6, 7]. Для любой почвы можно построить двухмерную горизонтограмму (J-диаграммы), совокупно описывающей изменение pH солевой и водной вытяжек, и степени насыщенности основаниями (Угк) в поле кислотности по горизонтам профиля. Ординаты точек графика - это значения pH солевой вытяжки (верхняя линия) и pH водной вытяжки (нижняя линия), изменяющиеся по генетическим горизонтам. Расстояние между кривыми по ординате - это величина АрН. Абсцисса графика - безразмерная переменная Ггк - степень насыщенности основаниями (в долях). Анализ и сравнение Г-диаграмм помогает выявлять типовые и индивидуальные различия почв, отражая особенности и детали протекшего в ней почвообразовательного процесса в поле кислотности.

Построены J -диаграммы для трех типов почв, формирующихся в разных условиях (458, 558, 794м над уровнем моря). Исследуемые почвы имеют низкие значения Ггк и кислотные следы размещены практически целиком в левой части диаграмм и характеризуются уменьшением обеих pH при снижении Ггк (рисунок). Нижняя минеральная ветвь кислотного следа во всех почвах поднимается вверх, в правую часть кислотного поля, но под разным углом. Эта ветвь кислотного следа связана с кислотными свойствами почвообразующей породы, и можно предполагать, что в исследуемых почвах материнские породы различаются по кислотности. Кроме этого, в дерново-подбуре и серо гумусовой почве в срединной части профиля ветвь кислотного следа резко уходит обратно в левую часть кислотного поля. Такое изменение кислотного следа может диагностировать различия горизонтов внутри профиля по минералогическому составу, и возможно, по их происхождению.

А) Дерново-подбур оподзоленный глееватый (458 м)

|

3 4 |

рн pH сот BFMy BFM AY рНвод. |

|

0.5 1 |

Б) Ржавозем железисто -гранулированный (558 м)

Органо-минеральная (верхняя) является почвообразования, так

Рис. Кислотный след горных почв Северного Урала

В) Серогумусовая потечно-гумусовая метаморфизированная (794 м)

ветвь кислотного следа различии кислотных функциональных групп в областью «активного» различных частях профиля. В ржавоземе органо

как относится к верхним

минеральная ветвь достаточно плавно, поднимается

органо-минеральным и гумусированным горизонтам профиля и определяется свойствами образовавшегося гумуса [6, 7]. В изучаемых почвах эта ветвь проявляется по-разному. В дерново-подбуре изменяется аналогично нижней ветви кислотного следа. Такое резкое изменение кислотного следа говорит о скачкообразных преобразованиях почвы в течение периода ее формирования и о существенном вверх, в правую часть кислотного поля, то есть, наблюдаем насыщение обменного комплекса верхнего слоя почвы биогенными основаниями, высвобождающимися при минерализации растительных остатков. Параллельно происходит необратимая потеря оснований с дренажными водами при непрерывном образовании кислотных продуктов в процессе функционирования биоты. Конкуренция этих процессов выражена слабо, то есть они уравновешивают друг друга. Органо-минеральная ветвь кислотного следа в серогумусовой почве демонстрирует стабильные величины pH при увеличении Угк во втором серогумусовом горизонте, в котором имеются признаки метаморфизации. Кислотные следы горизонтов накладываются, и соответственно, это может говорить об отсутствии срединных горизонтов и минерализации растительных остатков в пределах всего маломощного профиля. Кроме того, резкое изменение Угк может указывать на формирование почвы в разных климатогенных условиях и, соответственно, на разновозрастность горизонтов профиля.

На диаграммах имеется промежуточная более или менее протяженная и относительно плоская область «плато», к которой чаще всего относятся срединные горизонты. Так, в ржавоземе (558м н.у.м.), У- диаграмма почти целиком находится в этой области и наблюдается относительное постоянство величин pH в интервале 4,0-5,5 (зона кислотной буферности профиля). Выраженное плато характерно для оглееных и структурно-метаморфических горизонтов. В дерново-подбуре и в серогумусовой почве зона кислотной буферности профиля отсутствует.

При анализе кислотного следа важную информацию имеет величина \рП. Большие значения \рН характерны для почв с большей емкостью обмена [7]. В исследуемых почвах, большей емкостью обмена отличается ржавозем, где имеется железисто-метаморфический горизонт. Величина АрН изменяется по профилю (1,56-1,74). В серогумусовой почве \рП снижается от 0,82 в верхнем горизонте до 0,19 в нижнем. В дерново-подбуре \рП является максимальной (1,18) в гумусовом горизонте с признаками элювиальности и глееватости, а в гумусовом и иллювиальножелезистом горизонтах АрЯчуть менее 1.

Итак, почвы на горе Хомги-Нёл имеют кислую реакцию среды и высокую гидролитическую кислотность. Формы кислотности зависят от высотных условий и имеют особенности: активная форма кислотности зависит от распределения Нг по профилю почв; формы потенциальной кислотности более связаны с органической частью почвы. Анализ П-диаграмм позволил выявить типовые и индивидуальные различия горных почв по природе кислотности и локальные проявления почвообразовательного процесса. Кислотный след дает информацию о нарушениях почвообразовательного процесса, которые выявлены в поле кислотности серогумусовой (794м) почве и дерново-подбуре (458м).

Список литературы Формы кислотности горных почв на Северном Урале (заповедник "Вишерский")

- Белковская Т.П., Переведенцева Л.Г., и др. Растительность и флора, грибы, лишайники заповедника «Вишерский». Соликамск, 2014. 400 с.

- Богатырев К.П., Ногина Н.А. Почвы горного Урала//Тр. Почв. ин-та АН СССР. 1962. С. 5-48.

- Горчаковский П.Л. Растительный мир высокогорного Урала. М.: Наука, 1975. С. 13-67.

- Иванова Е.Н. Почвы Урала // Почвоведение. 1947. № 4. С. 213-227.

- Классификация и диагностика почв России / сост. Д.В. Тонконогов. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Кокотов Ю.А., Сухачева Е.Ю., Апарин Б.Ф. Анализ показателей кислотности почвенного профиля и их связи с процессом почвообразования // Почвоведение. 2016. № 1. С. 3-10.

- Кокотов Ю.А., Сухачева Е.Ю., Апарин Б.Ф. Поле кислотности, как ионообменных систем, и диагностика генетических горизонтов // Почвоведение. 2014. № 12. С. 1448-1459.

- Михайлова Р.П. Бурые грубогумусные ненасыщенные почвы Урала // Тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 1977. С. 87-142.

- Самофалова И.А. Морфологические особенности и классификация почв на горе Хомги-Нёл (хребет Молебный камень, Северный Урал) // Фундаментальные и прикладные вопросы лесного почвоведения: Материалы докладов VI Всероссийской научной конференции по лесному почвоведению с международным участием. Сыктывкар, 2015. (Коми НЦ УрО РАН). C. 64-66.

- Самофалова И.А. Морфолого-генетические особенности почв на горе Хомги-Нёл (Северный Урал, заповедник «Вишерский»). Пермский аграрный вестник, 2015 № 4. С. 64-71.

- Самофалова И.А. Эволюционный ряд поч на г. Хомги-Нёл (Северный Урал) // Эволюция и деградация почвенного покрова: сборник научных статей по материалам IV международной научной конференции (13-15 октября 2015 года). – Ставрополь: Ставропольское издательство «Параграф», 2015. С 45-47.

- Самофалова И.А., Кондратьева М.А. Буферность горных почв субальпийского пояса к кислотному воздействию (заповедник «Басеги») // Научно-практический журнал Пермский аграрный вестник. 2016. № 3 (15). С. 94-103.

- Тифлов М.А. Почвы горных лугов Западного Урала: Автореф. Л., 1952. 18 с.

- Фирсова В.П. Бурые горно-лесные почвы Урала // Почвоведение. № 4 1991. С. 47-58.

- Чернов В.А. О природе почвенной кислотности. Изд. АН СССР, М.-Л., 1947. 185 с.

- Бузмаков С.А., Воронов Г.А. Основные подходы в определении качества окружающей среды // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18. № 2-2. С. 587-590.

- Бузмаков С.А. Актуальные вопросы антропогенной трансформации экосистем // Антропогенная трансформация природной среды. 2011. № 1. С. 11-16.