Формы лепных сосудов из могильника римского времени Фронтовое 3

Автор: Суханов Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

Фронтовое 3 - новый могильник римской эпохи в Юго-Западном Крыму, полностью изученный экспедицией ИА РАН в 2018 г. Среди погребальных сооружений, открытых на памятнике, наиболее многочисленны подбойные могилы и грунтовые склепы. В статье рассматривается вопрос о культурном взаимодействии групп населения, использовавших эти типы погребальных сооружений, по данным изучения лепной керамики. Представленное исследование посвящено сравнительному анализу форм лепных сосудов, найденных в подбойных могилах и грунтовых склепах. В нем применяется методика анализа форм глиняных сосудов, разработанная в рамках историко-культурного подхода к изучению древней керамики. Установлено, что традиции создания форм лепных сосудов, найденных в рассматриваемых типах погребальных сооружений, характеризуются большим сходством. Результаты сопоставления данных о формах лепных сосудов с технологией их изготовления, планиграфией и хронологией могильника свидетельствуют, что основной причиной этого сходства является смешанность населения, хоронившего в разных типах могильных сооружений на некрополе Фронтовое 3.

Фронтовое 3, лепная керамика, формы сосудов, историко-культурный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/143180140

IDR: 143180140 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.65-81

Текст статьи Формы лепных сосудов из могильника римского времени Фронтовое 3

Могильник Фронтовое 3 расположен на левом берегу р. Бельбек, в 1 км к северо-западу – западу от одноименного села Нахимовского района Севастополя. Памятник был полностью исследован в 2018 г. Крымской новостроечной экспедицией ИА РАН. Изучено 332 могилы, в том числе 328 римского времени.

-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00396, «Варвары и Рим в Юго-Западном Крыму: взаимодействие культур»).

Могильник имеет выразительную планиграфическую структуру. Выделяются два периода его использования, четко отраженных в планиграфии некрополя (подробнее см.: Гавритухин и др ., 2020; Gavritukhin et al ., 2021). Период 1 по находкам датирован концом I – первой половиной III в. Переход от периода 1 к периоду 2 приходится на эпоху так называемых Скифских (Готских) войн 232–275/276 гг. По археологическому материалу его маркирует смена одночленных лучковых фибул двучленными лучковыми и выразительный набор монет середины III в. Период 2 представлен могилами второй половины III – IV в. Позднейшие комплексы занимают юго-восточную часть могильника и относятся к концу IV – началу V в.

Большинство захоронений на Фронтовом 3 были совершены в двух типах погребальных сооружений – это подбойные могилы (305 могил) и грунтовые склепы (12 могил). Подбойные могилы сооружались на протяжении всей истории функционирования кладбища. Они доминируют в период 1 и существенно преобладают в период 2. Грунтовые склепы представлены только в периоде 2.

Появление на могильнике Фронтовое 3 грунтовых склепов в периоде 2, несмотря на относительно небольшое количество таких сооружений, заслуживает особого внимания. Оно отражает изменения в культуре и, вероятно, составе населения Юго-Западного и Центрального Крыма в римскую эпоху. Такие склепы появляются в этом регионе в III в. и массово распространяются в IV в. Исследователи связывают это с притоком нового населения ( Храпунов , 2004. С. 138–140).

Полная сохранность изученных на Фронтовом 3 комплексов (могилы не разграблены), а также наличие выразительной планиграфической и хронологической структуры открывают широкие возможности для изучения культурных связей между населением бассейна р. Бельбек, хоронившем на этом памятнике в подбойных могилах с конца I в., и группами, которые принесли в этот район традицию сооружения грунтовых склепов.

Перспективным источником для таких исследований является лепная керамика. Во-первых, это связано с механизмом передачи трудовых навыков в гончарстве, особенно в обществах с низкими ступенями экономического развития гончарного производства (домашнее, ремесленное на заказ): по родственным каналам, путем личного научения приемам работы с глиной. Во-вторых, за исключением примеров ремесленных производств с широким рынком сбыта, глиняная посуда распространялась среди членов одних и тех же этнокультурных групп, связанных родством ( Бобринский , 1978. С. 242). Благодаря этому лепная керамика имеет свойство чутко реагировать на изменения в культурном составе изготовителей и потребителей этих изделий. В-третьих, большинство категорий лепной посуды из могильника Фронтовое 3 хорошо представлены как в подбойных могилах, так и в грунтовых склепах. Это дает возможность для полноценного сравнительного анализа гончарных традиций, характерных для представителей разных погребальных обрядов.

Цель, методика, источники

Предлагаемая статья посвящена «внешней» сфере гончарных традиций людей, делавших и использовавших лепную посуду, найденную в захоронениях могильника Фронтовое 3. Цель этого исследования – сравнительный анализ форм лепных сосудов из подбойных могил и грунтовых склепов и историко-культурная интерпретация полученных данных2.

В работе применяется методика анализа форм глиняных сосудов, разработанная в рамках историко-культурного подхода к изучению древней керамики. В последние годы она успешно используется для изучения материалов эпохи бронзы и раннего Средневековья ( Волкова , 2018; 2021; Холошин , 2020; Суханов , 2020а; 2021а; 2021в). С позиций историко-культурного подхода объектом изучения являются навыки труда гончаров. Из этих навыков состоят разные культурные традиции , которым следовали изготовители посуды и передавали их из поколения в поколение. Основной задачей при изучении керамики является реконструкция таких культурных традиций – это дает возможность обратиться к изучению культурной истории самого населения, пользовавшегося этой глиняной посудой.

Для анализа используются строго фронтальные фотографии сосудов, которые переводятся в плоскостные контурные изображения. Сосуд размечается на функциональные части, составляющие его естественную структуру. Разметка проводится на основании точек приложения акцентированных физических усилий гончара. Они находятся на контуре сосуда с помощью круговых шаблонов, касательных линий и других приемов (более подробно см.: Цетлин , 2018. С. 125–126, 130–132).

Изучение форм сосудов проводится на трех уровнях, различающихся по степени детальности информации: I) общая пропорциональность (далее – ОПП) всего сосуда, т. е. соотношение его высоты и максимального диаметра; II) естественные структуры (конструкции) сосудов. Конструкция каждого сосуда может включать от трех до семи функциональных частей: губа, щека, шея, плечо, предплечье, тулово, основание тулова ( Цетлин , 2012. С. 155–156). Выделяются также переходные части: щека/шея и плечо/предплечье; III) сформирован-ность функциональных частей сосудов. Этот показатель оценивается по ОПП функциональной части (отношение высоты к полусумме диаметров оснований) и углу наклона боковой линии костяка3.

Значения ОПП всего сосуда, ОПП и углов наклона функциональных частей рассматриваются по ступеням универсальной шкалы качеств, разработанной Ю. Б. Цетлиным (2018. Табл. 1; 2). В этой шкале диапазон возможных значений рассматриваемых параметров разбит на интервалы на более детальном

(«ступени») и менее детальном («качества») уровнях. Использование в исследовании такой шкалы, во-первых, сглаживает фактор случайных колебаний разных параметров форм сосудов, неизбежно возникающих при ручном изготовлении глиняных емкостей, во-вторых, позволяет нивелировать технические ошибки, связанные с измерениями или искажениями контура, в-третьих, дает возможность сопоставления разных материалов по одним и тем же основаниям.

Источниками изучения в этой статье являются целые (или археологически целые) формы лепных сосудов трех категорий, которые массово представлены и в подбойных могилах, и в грунтовых склепах:

– кувшины – всего 29, 20 в подбойных могилах, 9 в склепах;

– кружки – всего 29, 17 в подбойных могилах, 12 в склепах;

– горшки – всего 24, 9 в подбойных могилах, 15 в склепах.

Результаты

Результаты анализа излагаются по категориям лепных сосудов. В каждой категории сосуды из подбойных могил и грунтовых склепов последовательно сравниваются по ОПП всего сосуда, конструкциям и параметрам функциональных частей.

-

А. Кувшины

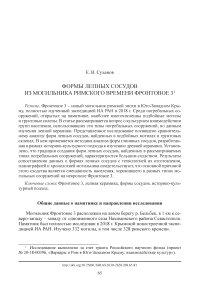

ОПП всего сосуда (рис. 1: 1 ). У кувшинов из подбойных могил наибольшая плотность приходится на ступени 38–41. В этом диапазоне расположены 80 % сосудов. В грунтовых склепах диапазон наибольшей плотности такой же, в него попадает 88,9 % кувшинов.

Естественные структуры (рис. 1: 2 ). Почти все изученные кувшины, кроме одного, обладают пятичастными конструкциями. Различия между ними проявляются в функциональной части, расположенной между туловом и шеей: плечо, предплечье или переходная функциональная часть плечо/предплечье. В подбойных могилах преобладают конструкции с плечом – 40 % кувшинов и плечом/ предплечьем – 35 %. В грунтовых склепах преобладают кувшины с плечом/ предплечьем – 66,7 %.

Теперь рассмотрим параметры функциональных частей.

По ОПП тулова кувшины из подбойных могил достаточно равномерно распределены по ступеням 26–36 (рис. 1: 3 ). Самые многочисленные ступени – 29-я и 30-я, каждой соответствует по 20 % сосудов. Кувшины из грунтовых склепов занимают более узкий диапазон, большинство сосудов (89 %) сгруппированы в интервале ступеней 25–30. По углам наклона тулова (рис. 1: 4 ) в подбойных могилах доминируют ступени 12 и 13 – суммарно 70 % кувшинов. В грунтовых склепах самая многочисленная ступень 12-я, к ней относится 44,4 % кувшинов. По 22,2 % относится к ступеням 11 и 14.

Теперь рассмотрим параметры частей, расположенных между туловом и шеей кувшина. Разделение между ними на плечо, предплечье и плечо/пред-плечье выполняется по углам наклона ( Цетлин , 2018. Табл. 7а; 7б; 7в; 8). Оно уже учтено на предыдущем уровне анализа. По ОПП этих частей (рис. 1: 5 )

Рис. 1. Аналитические графики по кувшинам

1 – ОПП всего сосуда; 2 – конструкции; 3 – ОПП тулова; 4 – угол наклона тулова; 5 – ОПП плеча, предплечья или плеча/предплечья; 6 – угол наклона шеи; 7 – ОПП шеи

большинство кувшинов из подбойных могил находятся в диапазоне от 29-й по 34-ю ступень. Кувшины из грунтовых склепов показывают похожее распределение: почти все соответствуют диапазону ступеней 28–36.

По ОПП шеи (рис. 1: 7 ) кувшины из подбойных могил равномерно распределены преимущественно в диапазоне ступеней 31–42. Кувшины из грунтовых склепов находятся в этом же интервале. Угол наклона шеи (рис. 1: 6 ) в подбойных могилах варьирует от 14-й до 20-й ступени. Наибольшая плотность в распределении приходится на ступени 16–18 – всего 85 %. В грунтовых склепах большинство кувшинов – 89 % – занимают такой же диапазон.

Сравнение форм кувшинов позволяет выделить общие черты, характерные как для материалов подбойных могил, так и для грунтовых склепов:

-

1) ОПП всего сосуда (ступени 38–41);

-

2) ОПП тулова (ступени 26–34/25–30);

-

3) угол наклона тулова (ступени 12/12–13);

-

4) ОПП плеча, предплечья или плеча/предплечья (ступени 29–34/28–36);

-

5) угол наклона шеи (ступени 16–18).

Различия, присущие формам кувшинов из разных типов погребальных сооружений, заключаются в следующем. Для подбойных могил более характерны кувшины с плечом и относительно более высокой шеей, а для грунтовых склепов – наоборот, с плечом/предплечьем и относительно более короткой шеей.

Б. Кружки

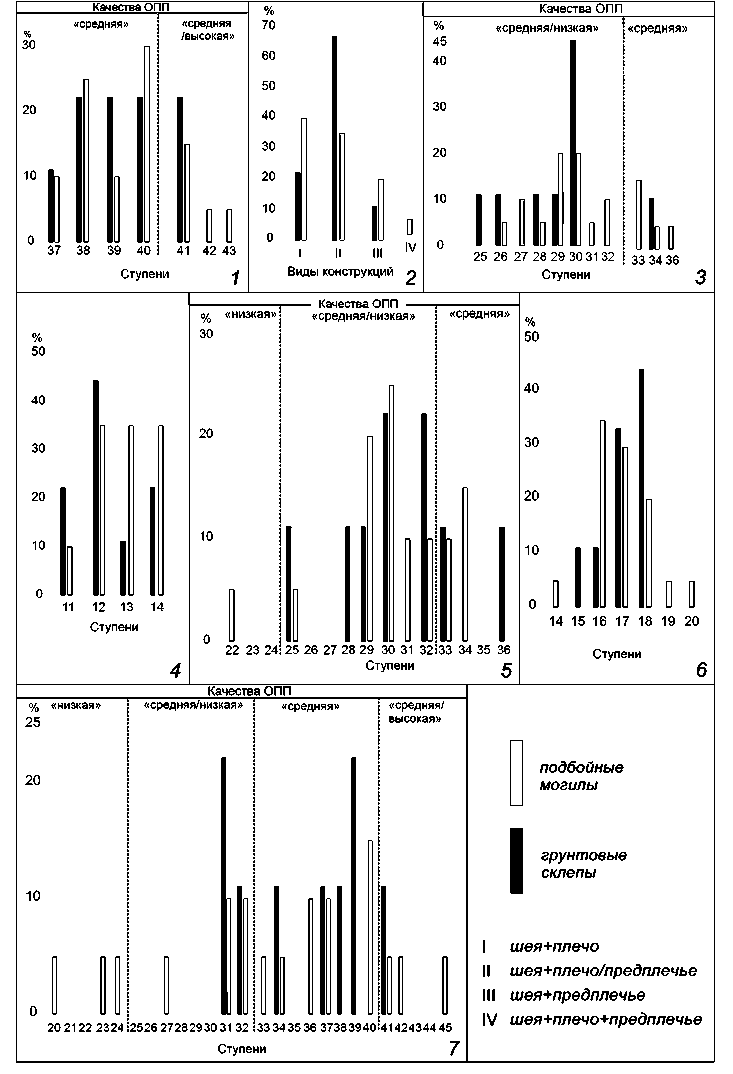

ОПП всего сосуда (рис. 2: 1 ). Для подбойных могил наиболее массовыми являются ступени 35–37 – всего 71 %. Для грунтовых склепов отмечено то же самое, в указанный диапазон попадает 91,7 % сосудов.

На уровне естественных структур (рис. 2: 2 ) зафиксировано 3 вида конструкций, представленных как в подбойных могилах, так и в грунтовых склепах: с щекой/шеей и предплечьем, с шеей и плечом/предплечьем, с шеей и предплечьем. В подбойных могилах наиболее многочисленна конструкция с шеей и предплечьем – 76,5 % кружек. В грунтовых склепах ситуация аналогична, доминируют кружки с шеей и предплечьем – 67 %.

Тулово (рис. 2: 4 ). По ОПП этой части у кружек из подбойных могил наибольшая плотность приходится на диапазон ступеней 27–32, а у кружек из грунтовых склепов – на диапазон 28–31. По углам наклона (рис. 2: 5 ) сравниваемые типы погребальных сооружений также показывают сходство – сосуды относятся в основном к ступеням 12–14. В подбойных могилах в этом диапазоне находится 82,4 % кружек, а в грунтовых склепах – все кружки.

ОПП предплечья или плеча/предплечья (рис. 2: 3 ). Большинство кружек из подбойных могил находится в диапазоне ступеней 23–27. В него попадает 70,6 % кружек. Кружки из грунтовых склепов расположены в диапазоне ступеней 23–28. Наиболее многочисленны ступени 25–28, им соответствует 83,3 % кружек.

Шея. По ОПП этой части (рис. 2: 7 ) кружки из подбойных могил расположены в диапазоне от 9-й до 27-й ступени, а кружки из грунтовых склепов от 16-й до 26-й. Возможно, стоит обратить внимание, что большинство кружек из грунтовых склепов тяготеет к правой части графика, т. е. к более высоким ступеням,

Рис. 2. Аналитические графики по кружкам

1 – ОПП всего сосуда; 2 – конструкции; 3 – ОПП предплечья или плеча/предплечья; 4 – ОПП тулова; 5 – угол наклона тулова; 6 – угол наклона шеи; 7 – ОПП шеи в то время как кружки из подбойных могил распределены равномернее. По углу наклона шеи (рис. 2: 6) кружки из подбойных могил имеют наибольшую плотность в диапазоне ступеней 15–17 – всего 70,6 %, а кружки из грунтовых склепов на ступенях 15–18 – всего 91,7 %.

На основании этих данных можно выделить общие черты, присущие формам кружек из подбойных могил и грунтовых склепов:

-

1) ОПП всего сосуда (ступени 35–37);

-

2) конструкции (с шеей и предплечьем);

-

3) ОПП тулова (ступени 27–32/28–31,);

-

4) угол наклона тулова (ступени 12–14);

-

5) ОПП плеча или плеча/предплечья (ступени 23–27/25–28);

-

6) угол наклона шеи (ступени 15–17/15–18).

Различия в формах кружек из разных типов погребальных сооружений состоят в следующем:

-

1) в грунтовых склепах отсутствуют самые низкие варианты ОПП тулова, ступеней 24–27. Они есть только в подбойных могилах;

-

2) самые высокие варианты ОПП шеи более характерны для грунтовых склепов.

-

В. Горшки

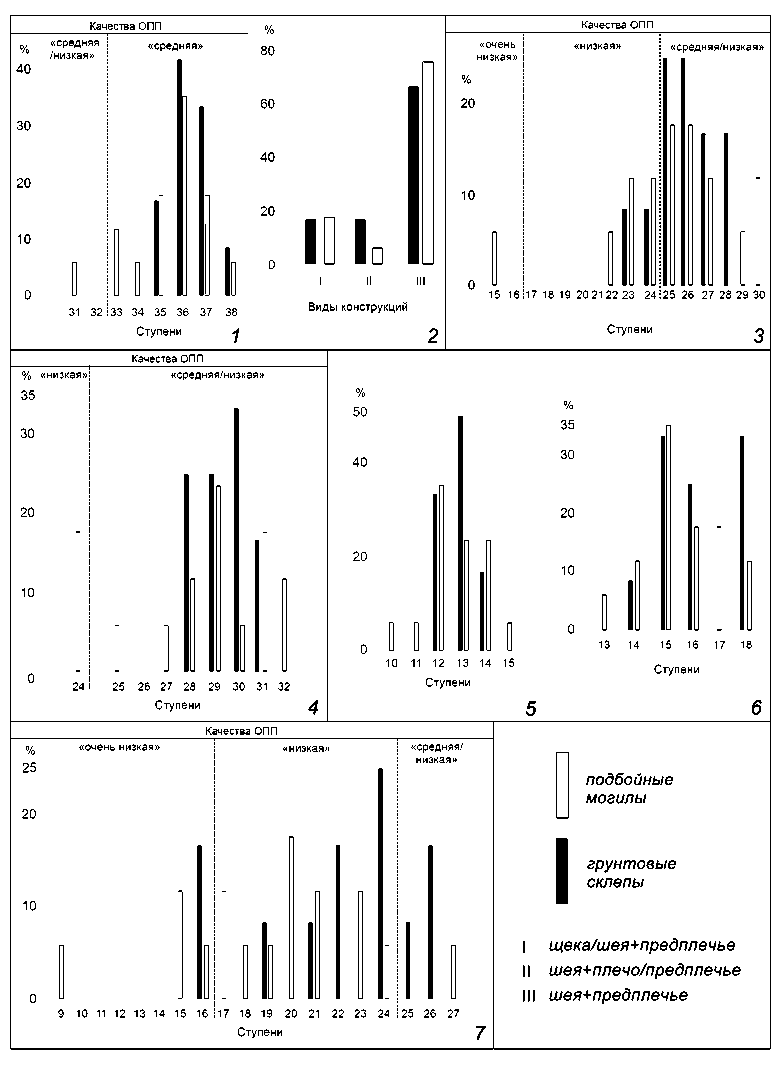

ОПП всего сосуда (рис. 3: 1 ). Все горшки из подбойных могил расположены в диапазоне ступеней 35–38. Наиболее многочисленная ступень – 36-я, на нее приходится половина горшков. Сосуды из грунтовых склепов располагаются преимущественно в этом же диапазоне. Только 2 сосуда (13,3 %) занимают ступени 30 и 33.

На уровне естественных структур зафиксировано 4 вида конструкций (рис. 3: 2 ). Самая многочисленная как в подбойных могилах, так и в грунтовых склепах, конструкция с шеей и предплечьем . Среди горшков из подбойных могил таких 67 % сосудов, из грунтовых склепов – 93 %. Все другие виды конструкций единичны.

По ОПП тулова (рис. 3: 3 ) горшки из подбойных могил формируют на графике два скопления: ступени 29–31 и ступени 33–35 (оба содержат по 50 % сосудов). Горшки из грунтовых склепов тяготеют к первому такому скоплению и располагаются в диапазоне ступеней 28–33. По углу наклона тулова (рис. 3: 4 ) горшки из подбойных могил равномерно распределены по ступеням 12–14. Среди горшков из грунтовых склепов 87 % сосудов расположены также на ступенях 12–14.

ОПП предплечья и плеча/предплечья (рис. 3: 5 ). Для горшков из подбойных могил диапазон наибольшей плотности приходится на ступени 21–26 – 78 % сосудов. Единичные сосуды соответствуют ступеням, расположенным в «периферийных» зонах диаграммы. Горшки из грунтовых склепов показывают похожую тенденцию. Большинство (73 %) расположено в диапазоне ступеней 21–26 с довольно равномерным распределением по ним.

По ОПП щеки, шеи или щеки/шеи (рис. 3: 6 ) горшки из подбойных могил занимают диапазон ступеней 9–22. Распределение равномерное. Горшки из грунтовых склепов по этому параметру относятся к ступеням 9–24. Выделяются

Рис. 3. Аналитические графики по горшкам

1 – ОПП всего сосуда; 2 – конструкции; 3 – ОПП тулова; 4 – угол наклона тулова; 5 – ОПП предплечья или плеча/предплечья; 6 – ОПП щеки, шеи или щеки/шеи; 7 – угол наклона шеи ступени 17 и 19 – суммарно 53 % горшков. По углу наклона щеки, шеи или щеки/шеи (рис. 3: 7) горшки из подбойных могил относятся в основном к ступеням 15 и 16 – суммарно 67 %. Зафиксированы также ступени 11 и 18, но они представлены слабо. По горшкам из грунтовых склепов прослеживается похожая тенденция: по массовости выделяются ступени 15 и 16, всего 73 %. «Периферийные» ступени 13, 17–19 представлены слабо.

Общие черты, присущие формам горшков из подбойных могил и грунтовых склепов, таковы:

-

1) ОПП всего сосуда (ступени 35–38);

-

2) конструкции (с шеей и предплечьем);

-

3) угол наклона тулова (ступени 12–14);

-

4) ОПП предплечья или плеча/предплечья (ступени 21–26);

-

5) угол наклона шеи или щеки/шеи (ступени 15–16).

В этот список, вероятно, можно добавить особенности ОПП шеи или щеки/ шеи. Как в подбойных могилах, так и грунтовых склепах по этому параметру зафиксированы сильная «размытость» и наличие разных вариантов от 9-й до 22/24-й ступени.

Наиболее существенные различия в формах горшков из разных типов погребальных сооружений проявились в ОПП тулова. Для грунтовых склепов характерно относительно более низкое тулово (ступени 28–33). В подбойных могилах в равной степени представлены как более низкое, так и более высокое тулово (ступени 33–35).

Обсуждение

Представленные результаты показывают, что традиции создания форм лепных сосудов, представленные в разных типах могильных сооружений, имеют гораздо больше сходств, чем различий. Это характерно для всех изученных категорий посуды.

Наибольшее сходство наблюдается по кружкам и горшкам. В этих категориях оно проявилось на всех трех уровнях анализа: ОПП всего сосуда, конструкции, параметры большинства функциональных частей. Различия форм из разных погребальных сооружений сводятся к некоторым деталям. У горшков это ОПП тулова, у кружек – ОПП тулова и в какой-то степени ОПП шеи.

Кувшины, найденные в подбойных могилах и грунтовых склепах, проявили сходство в ОПП всего сосуда, а также по большинству параметров функциональных частей. Различия проявились в очертаниях верхней части сосуда. Для подбойных могил более характерными оказались кувшины с плечом и относительно более высокой шеей, а для грунтовых склепов – с плечом/предплечьем и относительно более низкой шеей.

При всем этом еще раз отметим, что перечень общих черт в традициях создания форм лепных сосудов, найденных в подбойных могилах и склепах, значительно превосходит перечень различий между ними. Важно, что все эти различия улавливаются только на уровне преобладания каких-то конкретных вариантов в разных типах погребальных сооружений, и потому их нельзя признать существенными. Так, например, кувшины с плечом/предплечьем, более характерные для грунтовых склепов, составляют около 1/3 материала в подбойных могилах. Показательна и ситуация с кружками, у которых самые низкие варианты ОПП тулова представлены только в подбойных могилах (ступени 24–27), но при этом массовые варианты этого показателя (ступени 28–32) являются одинаковыми и для подбойных могил, и для грунтовых склепов.

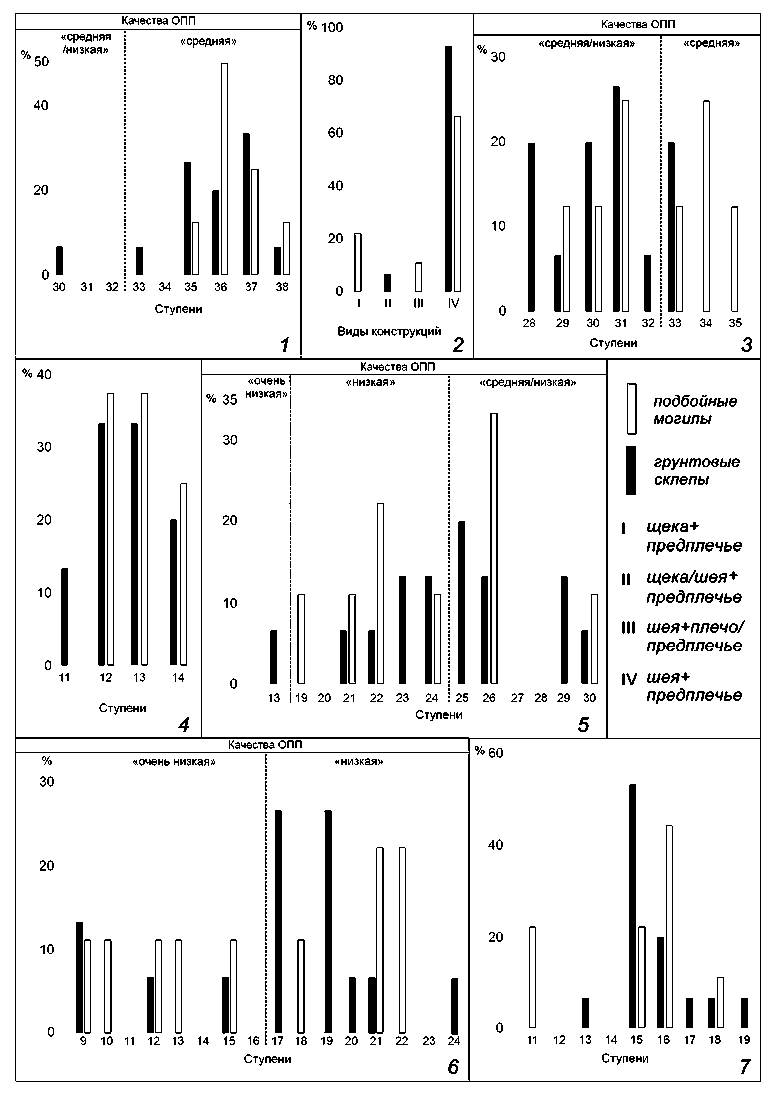

Таким образом, результаты исследования показывают сильное сходство традиций создания форм лепных сосудов, представленных в рассмотренных погребальных сооружениях. Границы разнообразия разных параметров форм этих сосудов, зафиксированные в ходе анализа, не зависят от типа погребального сооружения и являются общими как для подбойных могил, так и для склепов (рис. 4)4.

Каковы причины этого сходства? В рамках используемого в этой статье исследовательского подхода наиболее вероятны две версии интерпретации полученных результатов:

-

1. Представленные на Фронтовом 3 традиции создания форм лепных сосудов бытовали у населения, хоронившего на этом могильнике, еще до появления грунтовых склепов. Новое население получало лепную посуду «в готовом виде» через рыночные механизмы.

-

2. Массовые для Фронтового 3 традиции создания форм лепных сосудов сформировались после появления в составе местной общины носителей обряда захоронения в грунтовых склепах. Причиной тому было родство населения, хоронившего в сооружения разного типа, в результате чего их гончарные традиции обрели большое сходство.

В нашем распоряжении есть несколько групп данных, позволяющих понять, какая из этих версий более вероятна.

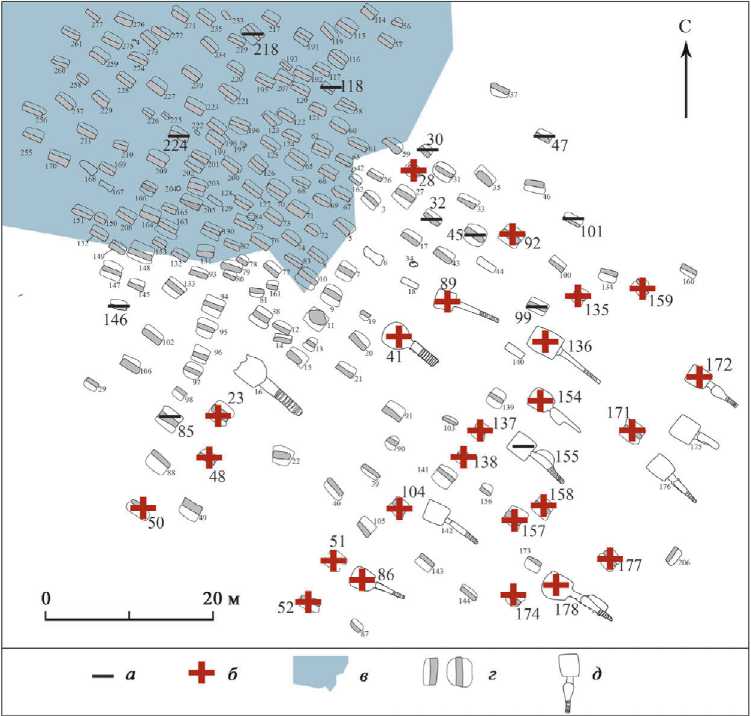

А. Планиграфия и хронология массовых традиций создания форм лепных сосудов. Как уже отмечалось, могильник Фронтовое 3 имеет выразительную пла-ниграфическую структуру. Благодаря этому можно проанализировать распределение выявленных традиций во времени и пространстве. Если первая версия верна, то массовые для Фронтового 3 морфологические традиции должны быть одинаково представлены и в более ранних зонах, где нет грунтовых склепов, и в более поздних, где они есть.

Планиграфия массовых традиций показывает противоположную ситуацию: чем «ближе» к ареалу склепов, тем чаще они встречаются (рис. 5: б ). В зоне периода 1 могилы с массовыми для Фронтового 3 традициями отсутствуют. В переходной зоне и ранней зоне периода 2 ситуация меняется: примерно в половине могил находились формы, не соответствующие массовым традициям (мог. 146, 85, 32, 30, 45, 47, 101), в другой половине – соответствующие им. В средней и поздней зонах периода 2 почти во всех могилах (кроме 155), содержавших целые формы лепных сосудов, зафиксировано наличие массовых для Фронтового 3 традиций.

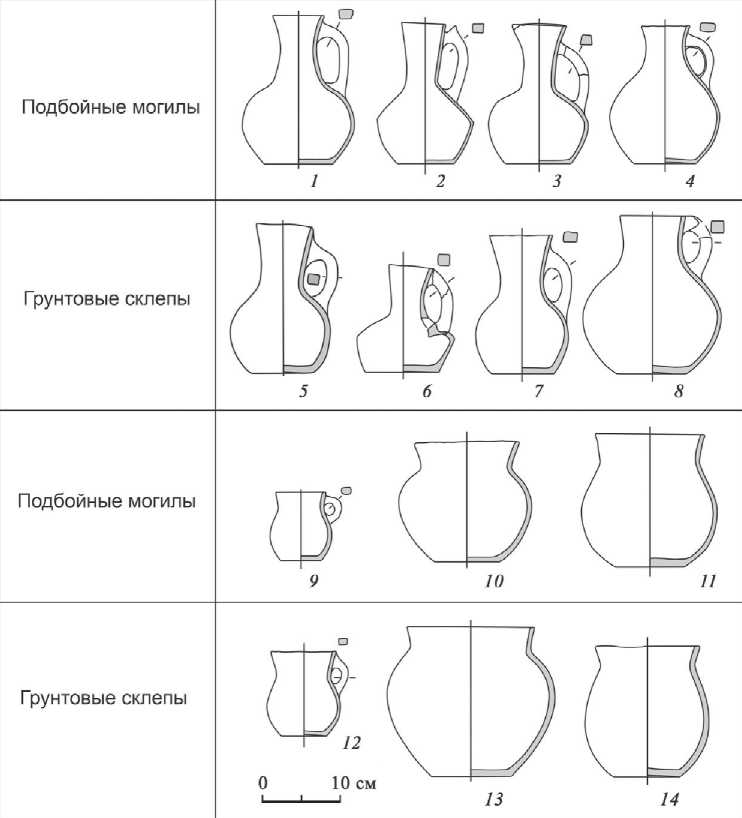

Рис. 4. Примеры форм лепных сосудов из разных типов погребальных сооружений

1, 9, 11 – мог. 51; 2 – мог. 137; 3 – мог. 159; 4, 10 – мог. 171; 5, 7, 12 – мог. 154; 6, 13–14 – мог. 136; 8 – мог. 41

Таким образом, отчетливо видно, что формирование массовых традиций создания форм лепных сосудов как-то связано с появлением на могильнике грунтовых склепов. Это свидетельствует в пользу второй версии.

Б . Ранее нами были получены первые данные о технологии изготовления лепной керамики из могильника Фронтовое 3 ( Суханов и др. , 2020; Суханов , 2021б). Изучены приспособительные навыки гончаров: отбор исходного пластичного сырья, составление формовочных масс и обработка поверхности

Рис. 5. Юго-восточная часть могильника Фронтовое 3

а – в могиле нет лепных сосудов, соответствующих массовым для памятника традициям; б – в могиле есть сосуды, соответствующие массовым для памятника традициям; в – зона периода 1; г – подбойные могилы; д – грунтовые склепы сосудов. Особенность этих навыков заключается в способности быстро изменяться из-за культурных влияний, в срок от нескольких лет до времени жизни одного поколения (Бобринский, 1978. С. 244–245).

По итогам технологического анализа образцов от 40 сосудов, найденных в 22 могилах, было установлено, что на уровне приспособительных навыков гончарные традиции довольно однородны. Для них характерно использование слабоза-песоченных среднеожелезненных глин, добавление в формовочную массу дробленой раковины и органического раствора, лощение внешней поверхности сосудов.

При общей однородности технологических традиций, выявлены некоторые отличительные особенности керамики из грунтовых склепов. Во-первых, именно для склепов оказались характерны сосуды, сделанные из формовочной массы с более сложным рецептом – «глина + шамот + дробленая раковина + органический раствор». Он отличается от самого массового рецепта наличием шамота. Во-вторых, показательны особенности концентрации примесей в выявленных на Фронтовом 3 рецептах. В рецепте без шамота дробленая раковина имеет высокую концентрацию – примерно 1:3 – 1:4. В более сложном рецепте такую высокую концентрацию имеет шамот, а доля дробленой раковины существенно ниже (примерно 1:5 – 1:6).

Таким образом, составы формовочных масс и особенности концентрации примесей приводят к двум выводам:

-

1) лепная керамика с шамотом была сделана пришлой группой населения, и именно шамот был для нее традиционной примесью;

-

2) ко времени сооружения на Фронтовом 3 грунтовых склепов носители «шамотной» традиции были смешаны с местным населением, поскольку именно смешение населения с разными гончарными традициями является причиной усложнения составов формовочных масс в обществах с низкими ступенями экономического развития гончарного производства ( Бобринский , 1978. С. 97–98).

Данные о технологии изготовления лепной посуды свидетельствуют в пользу второй версии. Они показывают, что носители разных погребальных обрядов, представленных на Фронтовом 3, скорее всего, были связаны родством.

-

В. Характер сходств и различий форм лепных сосудов из погребальных сооружений разного типа .

По этнографическим данным известен механизм изменения навыков создания форм сосудов при смешении культурных традиций гончаров (подражание, воспроизведение незнакомых образцов посуды). Известно, что в ходе такого смешения в первую очередь изменяется ОПП всего сосуда, но при этом сохраняются привычные навыки создания очертаний формы. Более глубокие изменения, связанные с очертаниями формы, происходят позднее и проявляются в естественных структурах сосудов и сформированности их функциональных частей ( Цетлин , 2012. С. 162–163).

В свете этих данных кажется примечательным, что во всех категориях лепных сосудов зафиксированные различия проявляются на уровне очертаний форм (отдельные параметры некоторых функциональных частей), являющихся более устойчивыми, почти не затрагивают естественные структуры и совсем не затрагивают самый общий уровень – общую пропорциональность форм . Таким образом, картина сходств и различий форм сосудов из разных типов погребальных сооружений Фронтового 3 отражает ситуацию, которая в большей степени характерна для состояния смешанности традиций двух групп населения (вторая версия), чем для распространения у населения с грунтовыми склепами «чужой» посуды через рыночные механизмы (первая версия).

Заключение

Подводя итоги, перечислим основные выводы этого исследования.

-

1. Традиции создания форм лепных сосудов, найденных в подбойных могилах и грунтовых склепах могильника Фронтовое 3, обладают большим сходством. Оно проявляется в каждой изученной категории сосудов и почти на всех уровнях детальности.

-

2. Судя по данным планиграфии и технологии изучения лепной керамики, массовые для этого могильника морфологические традиции сформировались уже в рамках периода его функционирования в результате культурной интеграции носителей двух рассматриваемых погребальных обрядов. Планиграфия могильника позволяет предполагать формирование массовых для Фронтового 3 морфологических традиций со второй половины – конца III в. Полное их оформление происходит уже в IV в.

Представленные в этой статье данные – конкретный пример, показывающий возможности используемого подхода для изучения сложных по своей сути вопросов взаимодействия разных этнокультурных групп населения Юго-Западного Крыма в римскую эпоху. Очевидно, что для создания более целостной картины потребуется применение этой же методики для изучения лепной посуды других опорных могильников региона.

Список литературы Формы лепных сосудов из могильника римского времени Фронтовое 3

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Волкова Е. В., 2018. Анализ форм и орнамента сосудов Балановского могильника // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 180–191.

- Волкова Е. В., 2021. Посуда «одного мастера» в керамическом комплексе Балановского могильника // КСИА. Вып. 264. С. 388–406.

- Гавритухин И. О., Свиридов А. Н., Язиков С. В., 2020. Могильник римского времени Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму // РА. № 2. С. 91–110.

- Суханов Е. В., 2020а. Культурные традиции создания форм кувшинов у донских алан // История, археологи и этнография Кавказа. Т. 16. № 3. С. 639–660.

- Суханов Е. В., 2020б. Лепная керамика могильника римского времени Фронтовое 3 (предварительная публикация) // МАИЭТ. Вып. XXV. Симферополь. С. 66–89.

- Суханов Е. В., 2021а. До дискусії щодо етнiчних маркерів у кераміці салтово-маяцької культури // Міхеєвські читання. Вип. 2. Харків: Майдан. С. 92–104.

- Суханов Е. В., 2021б. Первые результаты изучения технологии изготовления лепной керамики могильника Фронтовое 3 // XXII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Новые открытия, новые проекты: материалы Междунар. науч. конф. Симферополь; Керчь. С. 398–401.

- Суханов Е. В., 2021в. Формы кружек салтово-маяцкой культуры на Среднем Дону // История, археология и этнография Кавказа. Т. 17. № 2. С. 455–479.

- Суханов Е. В., Свиридов А. Н., Язиков С. В., 2020. Лепная керамика могильника римского времени Фронтовое 3 (о технологии изготовления) // КСИА. Вып. 261. С. 366–378.

- Холошин П. Р., 2020. Гончарные традиции муромы по материалам могильников Нижнего Поочья: дис. … канд. ист. наук. М. 250 с.

- Храпунов И. Н., 2004. Этническая история Крыма в раннем железном веке. Симферополь; Керчь. 240 с. (Боспорские исследования; вып. 6.)

- Цетлин Ю. Б., 2012. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 384 с.

- Цетлин Ю. Б., 2018. Об общем подходе и методике системного изучения форм глиняных сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 124–179.

- Gavritukhin I., Golofast L., Mastykova A., Sukhanov E., Sviridov A., Yazikov S., 2021. The cemetery of Frontovoe 3. New data on the culture of the Crimea in the Roman and Early Great Migration periods // Študijné zvesti. Vol. 68. № 1. P. 87–118.