Формы занятости работников предприятий в кризисных ситуациях

Автор: Бурханов О.Ю., Михайлов С.Г.

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология человекоориентированного управления

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен теоретический и эмпирический анализ количественных и качественных параметров занятости . Особое внимание уделено определению мотивов выбора форм занятости представителями различных социально-профессиональных групп: молодежью, пенсионерами, инвалидами, женщинами с детьми. Выявлены ключевые мотивы занятости в формате надомного труда, работы по совместительству, частичной формы занятост

Занятость, мотивация, надомный труд, совместительство, частичная занятость, безработица

Короткий адрес: https://sciup.org/142238494

IDR: 142238494 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24412/1994-3776-2023-2-19-29

Текст научной статьи Формы занятости работников предприятий в кризисных ситуациях

В общетеоретическом аспекте занятость представляет собой преддверие труда, обеспеченность работников как потенциальных, так и реальных работой, связанной с созданием потребительских стоимостей и услуг. Процесс занятости, как правило, состоит из трех этапов: формирования, распределения и перераспределения, последующего использования трудового потенциала населения в конкретной сфере приложения труда, на конкретном предприятии, в организации. При этом процесс снижения издержек за счет сокращения численности работающих на предприятии затрагивает не только третий этап, но и первые два процесса занятости, что приводит на региональном и федеральном уровнях управления к избытку рабочей силы, ее незанятости в народном хозяйстве, росту иждивенческой нагрузки на работающих, на бюджеты соответствующих уровней

Бурханов Олег Юсепович – кандидат экономических наук. Независимый исследователь, США.

Михайлов Сергей Григорьевич – доктор социологических наук, профессор. Консультант центра развития науки и образования АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»

-

O. Burhanov, PhD in Economic Sciences. Independent researcher, USA

S. Mikhailov – Doctor of Sociological Sciences, Professor. Consultant of the Center for the Development of Science and Education, ANO VO "University under the IPA EurAsEC"

управления и т.п. Следует отметить, что количественные и качественные параметры занятости трудно прогнозируемы, так как в условиях многоаспектности субъектов хозяйствования по признакам собственности, подчиненности, сферы деятельности, уровня конкуренции, значимости в народнохозяйственном комплексе не представляется возможным определить степень соответствия работников, определенной квалификации, профессиональных знаний, опыта работы не только составу рабочих мест, но потребностям порой ситуативным, на конкретном предприятии. Однако, методом социальной диагностики проблем занятости населения удалось установить, что испытывают трудности с занятостью работники в возрасте от 20 до 29 лет - 20,0%; 30-39 лет - 7,0%; до 49 лет - 15,7%; 50-59 лет -12,0%; старше 60 лет - 27,8%. Эти трудности объективно повлияли на обращение внимания работников на частичную или неполную занятость. Так, мужчины, имеющие рабочие специальности, в возрасте от 20 до 39 лет, в большей степени склонны к труду на условиях частичной занятости, чем ИТР этой возрастной категории. В то же время данная ситуация изменяется на противоположную в возрастной группе от 40 до 59 лет. В целом наибольшая потребность в данном виде трудоустройства прослеживается в группе рабочих 20-29 лет и группе ИТР 40-49 лет (соответственно 50,0% и 48,5% ответивших респондентов). Менее других хотят работать на этих условиях ИТР в возрасте 30-39 лет и рабочие в возрасте 50-59 лет (около 22,0% респондентов в этих группах).

Основная причина при выборе мужчинами частичной формы занятости - необходимость иметь или сохранить работу (отметили 19,0% опрошенных). Для разных возрастных категорий респондентов данная причина имеет различную значимость. Так, в большей степени она важна для группы ИТР 50 - 59 лет (отметили около 30,0% опрошенных представителей этой группы). Эту причину выделяет и 25,0% мужчин-рабочих в возрасте 2029 лет. Достаточно сильная зависимость возможности трудоустройства и частичной занятости для этих групп объясняется, прежде всего, меньшей конкурентоспособностью их представителей на рынке груда. В других возрастных группах число мужчин, выбравших данную причину, составляет от 16,0 до 20,0%, причем, наименее слабая взаимосвязь трудоустройства как такового и данной конкретной формы занятости наблюдается у ИТР в возрасте 40-49 лет (отметили 9,1% опрошенных этой группы).

Все остальные причины выбора частичной занятости обладают для мужчин гораздо меньшей значимостью. Активное участие женщин в общественном производстве объясняет выбор мужчинами в качестве второй по значимости причины необходимость присмотра за детьми (отметили 5.6% респондентов). В возрастных грушах от 20 до 49 лет зависимость выбора формы занятости и выполнение данной семейной функции приблизительно одинаковая (отметили 7,0 -8,0% респондентов), значительно меньшая эта зависимость у мужчин после 50 лет (2,4%), респондентами в возрасте свыше 60 лет данная причина не была отмечена.

Большая нагрузка по дому - чисто «женская» на первый взгляд причина - выделяется в качестве причины выбора частичной занятости 5,2% мужчин. В возрастных группах от 20 до 39 лет данную причину отмечают около 4,0% опрошенных, несколько выше ее значимость для других возрастных категорий (свыше 40 лет) - отметили около 6,0% респондентов, выбор частичной занятости связывают с состоянием здоровья 4,3% мужчин. Наиболее значимой эта причина является для возрастных категорий старше 50 лет (отметили около 6,0% респондентов). Причем, в группе 50-59 лет значительно чаще эту причину обозначают мужчины, обладающие рабочими специальностями, связанными с большими физическими нагрузками (8,2%); среди ИТР этой группы данную причину отметили лишь 2,9% опрошенных. В возрасте 40-49 лет эту причину считают значимой для себя 4,6% мужчин; в возрастных группах до 39 лет значимость этой причины минимальна (отметили менее 2,0 % респондентов).

Заметим, что лишь две возрастные группы мужчин связывают работу на условиях частичной занятости с необходимостью повышения образования. Характерно, что среди рабочих - это молодые люди в возрасте 20-29 лет (отметили 5,0% респондентов), а среди ИТР - люди среднего возраста (от 40 до 49 лет), стоящие перед необходимостью далее развивать свой трудовой потенциал (отметили 6,1%).

Среди других причин выбора условий частичной занятости мужчины чаще всего отмечают возможность работать по совместительству и необходимость иметь свободное время (в частности, для работы на садовом участке).

Если проанализировать трудовые мотивации женщин, те сразу же бросается в глаза значительная доля тех из них, кто связывает свою трудовую деятельность с условиями частичной занятости (50,4%). Наиболее приемлема данная форма занятости для женщин в возрасте 20-29 лет и 50-55 лет (соответственно отметили 58,0 и 57,7% опрошенных), причем, женщины 50-55 лет более категоричны при выборе - полностью согласны на трудоустройство на этих условиях 38,5% опрошенных, в возрастной группе 20-29 лет - лишь 30,0%. Реже эти условия выбирают женщины в возрасте 30-39 лет и свыше 55 лет (соответственно 52,6 и 50,0%). К данной форме занятости также тяготеет 39,4% женщин в возрасте 40-49 лет. Предпочтение работе на условиях частичной занятости чаще отдают женщины, обладающие инженерно-техническими профессиями, нежели женщины, имеющие рабочие специальности. Так, в группе 20-29 лет среди женщин - ИТР эту форму занятости считают приемлемой 72,4% опрошенных, среди женщин-рабочих - 61,9%. Еще большая дифференциация при ответах между ИТР и рабочими наблюдается в возрастных группах от 30 до 49 лет: в возрасте 30-39 лет 63,1% женщин-ИТР предпочитают данное трудоустройство, и лишь 39,4% женщин- рабочих; в возрасте 40-49 лет соответственно 48,2 и 30,3%. Это отчасти можно объяснить большими, чем у ИТР, материальными потерями женщин-рабочих при работе на условиях частичной занятости. Однако, в старших возрастных группах зависимость выбора данной формы занятости от профессиональной принадлежности женщины исчезает. Например, в возрасте 50-55 лет доля женщин-ИТР и женщин-рабочих, отдавших предпочтение частичной занятости, практически одинакова и составляет 57,0% ответивших по каждой группе.

В качестве основной причины, определяющей выбор трудоустройства на условиях частичной занятости, женщинами выделяется необходимость выполнения функций, связанных с воспитанием детей (21,1,%). Наиболее значимой эта причина является для женщин в возрасте 30-39 лет (36,6%), далее в зависимости от значимости этой причины следуют: группа женщин 20- 29 лет - 18,0%; 40-49 лет - 16,5%. Несколько меньше, но все-таки весьма высока доля выбравших эту причину женщин в возрасте 50-55 лет - 11,5 % (возможно, это связано с необходимостью помощи в воспитании внуков).

Прослеживается весьма существенное различие значимости данного признака для представительниц различных профессиональных групп в возрасте от 20 до 39 лет. Так, в возрастной группе от 20 до 29 лет данную причину отметили 24,1% женщин-ИТР, а среди женщин-рабочих лишь 9,5%; в группе 30-39 лет - значительно больше - соответственно 42,1 и 30,3%.

Следующей по значимости причиной выбора женщинами частичной формы занятости является их согласие на эти условия для того, чтобы иметь какую-нибудь работу (отметили 20,3%). Решать свои проблемы, связанные с трудоустройством, с помощью данной формы занятости намерены 23,9% опрошенных женщин в возрасте 40-49 лет, чуть меньше - 22,0% женщин в возрасте от 20 до 29 лет; около одной пятой части женщин старше 50 лет и, наконец, менее всего женщин (14,1%) в возрасте 30-39 лет.

В качестве причины, влияющей на выбор формы занятости, женщинами выделяется и большая загруженность делами по дому (отметили 16,5%). Значимость этой причины возрастает по мере увеличения возраста женщин. Так, лишь десятая часть женщин в возрасте

20-29 лет отметила данную причину; немного больше - 14,1% - в возрастной группе 30-39 лет; 17,4% женщин в возрасте 40-49 лет; в возрасте 50-55 лет считают важной данную причину уже более 30,0% опрошенных женщин. Это объясняется, главным образом, определенными изменениями функций, связанными с ведением домашнего хозяйства, в течение жизни женщины, а также возможным ухудшением ее физического состояния с возрастом, что отражается на ведении домашнего хозяйства. Невозможность работать на условиях полной занятости в связи с состоянием здоровья выделяют в качестве причини при выборе частичной занятости 10,2% опрошенных женщин. Логично предположить, что с возрастом значимость данной причины должна увеличиваться, и действительно, в возрасте до 39 лет ее отметили лишь 5,6 % опрошенных женщин, в группе 40-49 лет - уже 11,9%, и в возрасте от 50 до 55 лет - 15,4%, и, наконец, в возрастной группе свыше 55 лет - 20 % опрошенных женщин. Следует отметить, что женщины-рабочие несколько чаще чем женщины, имеющие инженерно-технические специальности, останавливаются на выборе этой причины во всех возрастных группах.

Необходимость повышения образования в качестве причины выбора работы на условиях частичной занятости выделяют лишь женщины двух возрастных групп: 20-29 лет (12,0%), 30-39 лет (7,0%). Эта причина выделяется женщинами, относящимися к категории ИТР чаще, чем женщинами-рабочими: в возрасте 20-29 лет - соответственно 17,2% и 4,8%, в возрастной группе 30-39 лет - 11,1% и 3,0%.

Таким образом, в группе признанных официально трудоспособными, как среди мужчин, так и среди женщин, высока доля людей, вынужденных хотя бы временно соглашаться на условия частичной формы занятости для того, чтобы расширить возможности своего трудоустройства. В то же время женщины имеют более сильную мотивацию, обусловливающую их добровольное трудоустройство на данных условиях в силу особенностей их социальной роли в обществе. В частности, выполнение функций, связанных с воспитанием детей, делает целесообразным при рассмотрении вопросов мотивации выбора частичной формы занятости выделение группы женщин, имеющих малолетних детей, из обшей совокупности трудоспособного населения.

Кроме того, в отдельную группу следует отнести молодых людей, не определивших сферу своей профессиональной деятельности. Они являются представителями своеобразного «перевалочного пункта». Выбор их позиции связывается (помимо получения дохода), в основном, с наличием свободного времени, дающего им возможность получить необходимую для дальнейшей профессиональной деятельности подготовку (в то же время попробовать свои силы в различных сферах экономики и видах труда) и определиться с местом постоянной работы.

Очевидно, что население старше официально трудоспособного возраста и с ограниченной трудоспособностью в большей мере, чем другие группы населения, тяготеет к трудоустройству на условиях частичной занятости. Следовательно, создание рабочих мест на данных условиях является одной из основных задач работодателей.

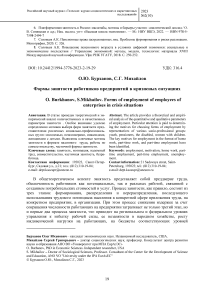

Структура частичной занятости работников предприятий представлена на рисунке.

Частичная форма занятости

Т

|

Неучащаяся молодежь до 28 лет |

Женщины с детьми |

Социальнотрудоспособные представители всех СПГ |

Пенсионеры |

Инвалиды |

|||

|

Мотивы: -получение дохода; -наличие свободного времени для профессионал ьного образования; -возможность испробовать свои силы |

Мотивы: -желание совместить увеличение семейного дохода с выполнение м обязанностей по воспитанию детей; -сохранение проф.квалиф икации |

Мотивы: -получение хотя бы минимального дохода; -сохранение профессиональной квалификации; -возможность получения постоянной работы |

Мотивы: -получение дополнительног о к пенсии дохода; самоутверждени е как полезных членов семьи и общества; -сохранение профессиональн ой квалификации |

Мотивы: -приемлемые условия трудоустройства; -сохранение профессионально й квалификации; -осознание себя полезным членом общества |

|||

|

«+» - энергия молодых работников «-» - отсутствие профессионал ьного опыта; высокие денежные притязания |

«+»- исполнитель ность, наличие необходимой проф.подгот овки «-» - возможное отсутствие на работе, связанное с болезнью детей |

«+»-подбор работников необходимой квалификации |

«+»- низкие материальные притязания «-» - низкая трудоспособност ь |

«+»- относительно низкие материальные притязания; наличие необходимой профессионально й подготовки; выполнение «непривлекательн ых» видов труда «-» - низкая трудоспособность |

Рисунок 1 . Мотивация различных социально-демографических групп работников при выборе частичной формы занятости

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения численности населения, заинтересованного в надомной работе. Причем, это происходит не только за счет роста численности прежних социальных групп, имеющих необходимость связывать временно или постоянно свою трудовую деятельность с надомной работой (женщины с детьми, инвалиды), но и в результате появления на рынке труда отдельных групп населения, не имеющих возможности найти себе работу в других сферах занятости. Названные группы представлены в Табл. 1.

Ужесточение экономических условий «выживания» семьи будет способствовать неизбежному увеличению числа женщин, имеющих малолетних детей, вынужденных заниматься надомным трудом для обеспечения хотя бы какого-либо, пусть даже и небольшого, дохода в семейном бюджете. Традиционные виды надомничества (например, машинопись, шитье и пр.), по нашим оценкам, привлекают не только тех женщин, которые имели профессиональную подготовку и занимались этими видами деятельности, работая на предприятиях и в организациях, но и тех, кто помимо основной профессии освоил самостоятельно, возможно, «для себя», эти виды труда (курсы кройки и шитья, вязание и т.п.). Для последних переход в эти сферы надомного труда приведет к более или менее значимым профессиональным потерям.

Таблица 1 - Мотивация различных социально-демографических групп работников в выборе работы на дому

|

Женщины, представители различных СПГ, имеющие детей |

Люди трудоспособного возраста с пониженной трудоспособностью |

Представители различных СПГ предпенсионного возраста |

|

Мотив:

профессиональной квалификации;

ния второй профессии |

Мотив:

стве полезного члена общества и семьи |

Мотив:

работы;

мени, необходимого для ведения домашнего хозяйства |

|

«+»- высокая работоспособность «-»- относительно высокие денежные притязания «-»- возможная болезнь детей, ведущая к срыву сроков выполнения работ |

«+»- низкий уровень материальных притязаний «-»- ограниченные возможности в выполнении трудовых операций |

«+»- ответственное отношение к делу «-»- относительно низкий уровень работоспособности |

Примечание: «+» и «-» показывают соответственно выгодность или невыгодность для работодателя использования данной социальной группы

Сфера традиционного надомного труда, видимо, становится приемлемой для представителей различных социально-профессиональных групп работников предпенсионного возраста. Очевидно, что конкурентоспособносгь этой возрастной группы на рынке труда, независимо от их принадлежности к какой- либо социальнопрофессиональной группе, достаточно низка. Выбор этими работниками, в частности, женщинами, подходящей для них работы определяется не возможными перспективами их прежней профессиональной деятельности, а наибольшей полезностью для своей семьи, например, получением определенного дохода наряду с выполнением семейных обязанностей, включая воспитание внуков и т.п. Это оправдано, прежде всего, сокращение объемов выпускаемой продукции на предприятиях отразилось на «снижении занятых в общественном производстве инвалидов- надомников».

Однако, как нам представляется, эта ситуация в перспективе может измениться в результате проведения определенной политики занятости, направленной на адаптацию этой группы работников на рынке труда, а также заинтересованности работодателей в использовании относительно дешевой рабочей силы этой категории людей, например, в сферах, связанных с выполнением наименее привлекательных для других групп работников Очевидно, что для некоторых представителей данной группы работников даже относительно низкий уровень оплаты их труда плюс какие-либо дополнительные услуги со стороны работодателя, а именно: обеспечение продуктами питания, помощь в приобретении медикаментов и т.п., будет необходимым и желательным источником средств существования.

Традиционные виды надомного труда в последнее время дополняются новыми. Так, в связи с расширением сферы услуг, предоставляемых предприятиями и осуществляемых ими посреднических операций, расширяется такой вид деятельности как диспетчер-надомник Анализ показывает, что эта работа привлекает мужчин и женщин широкого возрастного диапазона, в частности, от 20 до 45 лет. Мужчины, хотя значительно реже, склонны заниматься этой работой либо неполный рабочий день (по совместительству), либо в усложненном варианте, в качестве диспетчера-посредника. Привлекательной эта работа является и для людей с ослабленным здоровьем, вынужденных большую часть времени находиться дома.

Расширение занятости в деятельности предприятий, таких, как: проектноконструкторские, научно-исследовательские работы, разработка программных средств и оказание информационных услуг позволяет выделить и такую сферу надомного труда, как использование высококвалифицированных специалистов без потери их квалификации Следует отмстить, что в экономически развитых странах надомный труд с максимально эффективным использованием специалистов высокой квалификации является достаточно обычным явлением (например, так называемое «электронное надомничество»), однако, в наших условиях данная сфера деятельности требует создания определенной базы технического обеспечения (а именно: предоставление в аренду индивидуальных компьютеров, предоставление кредитов для покупки необходимой специалисту техники и т.п.). В то же время, очевидно, что недооценка значимости данной формы занятости этой категории работников ведет к вынужденному их «переходу» в другие сферы деятельности, как правило, с частичной или полной потерей их трудового потенциала.

По данным нашего исследования, надомная работа в равной степени привлекательна и для женщин, и для мужчин (отметили соответственно 19,6 и 19,4% респондентов); из них 4,9% женщин полностью согласны на данную форму трудоустройства, мужчин - 4,3% Прежде всего, это связано со значительным расширением в настоящее время сфер деятельности, в которых целесообразно создание рабочих мест на условиях надомного труда

Особенно часто респонденты рассматривают надомное трудоустройство в качестве работы по совместительству. Так, значительная доля мужчин и женщин связывает причину выбора данной формы занятости с необходимостью получения дополнительного заработка (соответственно 13,8 и 16,5% опрошенных респондентов).

В то же время значимость других мотивационных причин при выборе надомного трудоустройства у этих, групп существенно различается. Так, важными причинами, определяющими выбор женщинами сферы надомного труда, являются необходимость присмотра за детьми и большая занятость в домашнем хозяйстве (отметили соответственно 6,8 и 4,1% женщин). Наиболее склонны к выбору этих причин женщины в возрасте 30-39 лет (первую причину отметили 12,8%, вторую - 5,6%), у женщин после 50 лет данные причины не вызывают интереса.

Возможность «делать любимое дело» за деньги в качестве причины выбора надомного труда несколько чаще выделяют мужчины (6,6%), но доля женщин, отметивших данную причину в качестве значимой, также достаточно велика (5,3%,) и в ряду причин занимает третье место. Причем, в группе женщин по мере увеличения возраста привлекательность данной причины падает и практически отсутствует у опрошенных старше 50 лет.

Необходимость трудоустройства на дому связывают с состоянием здоровья 3,0% женщин и 1,3% мужчин (как правило, отмечают, что здоровье не позволяет работать вне дома, респонденты старше 40 лет).

Хорошая оплата надомного труда делает, привлекательной данную сферу также для 3,0% женщин и 1,3% мужчин. Причем, респонденты в возрасте от 20 до 39 лет не считают эту причину значимой для себя, вероятно, в силу более высокого уровня материальных притязаний, чем в более старших возрастных группах.

Несмотря на то, что надомная занятость работников как отмечалось выше, во многом соотносится с работой по совместительству, последняя должна стать предметом самостоятельного рассмотрения.

Обычно работу по совместительству связывают с желанием работников увеличить размеры своего дохода. Мы же рассматриваем этот вопрос с позиции внутрипроизводственного совместительства как средства замещения выбывших работников, выполнявших определенный состав производственных операций и функций.

Наше исследование показало, что потребность в данном виде трудоустройства испытывают 40,3% опрошенных мужчин (из них полностью согласны на работу но совместительству 10,8% респондентов) и 28,6% женщин (из них полностью согласны лишь 3,8%). Причем, среди женщин во всех возрастных группах более склонны работать по совместительству женщины, относящиеся к категории ИТР, чем женщины, имеющие рабочие специальности. У мужчин такой зависимости выбора данной формы занятости в зависимости от профессиональной принадлежности не отмечалось. Кроме этого, у женщин наблюдается резкое ослабление интереса к подобному трудоустройству после 50 лет. В качестве основного мотива выбора работы по совместительству и мужчины, и женщины отмечают вынужденную необходимость прокормить себя и семью, защититься от нищеты (соответственно 32,8 и 24,4%). Наиболее значима эта причина для женщин в возрасте 30-49 лет (25,4% в возрастной группе 30-39 лет и 32,1% женщин в группе 40-49 лет), в значительно меньшей мере данная причина значима для женщин в возрасте 20-29 лет (12%). Среди мужчин по возрастным группам значимость рассматриваемой причины распределилась следующим образом: в возрасте 30-39 лет отметили 39,4 % респондентов; 40-59 лет - около трети мужчин; 20-29 лет - 23,1%. Рассматривают данный вид занятости как возможность увеличить доход семьи, чтобы позволить более высокий уровень потребления, 23,0% респондентов-мужчин и 14,3% опрошенных женщин. Причем, среди мужчин значимость данной причины снижается в зависимости от увеличения возраста респондентов (от 26,9% -в группе 20-29 лет и до 18,1% в группе 50-59 лет). Работу по совместительству связывают с увеличением дохода 30% женщин в возрасте 20-29 лет, в меньшей мере - женщины в возрасте 40-55-лет (отметили около 15,0% опрошенных), и лишь 5,6% женщин в возрасте 30-39 лет.

Считают, что через совместительство можно найти выгодную работу 10,2% опрошенных мужчин и 6,0% женщин. Наиболее реальным это представляется мужчинам в возрасте от 30 до 49 лет (отметили около 12,0% респондентов), допускают такую возможность 7,2% респондентов в возрасте 50-59 лет, и лишь 3,8% - в возрасте 20-29 лет. Наиболее значима данная причина при выборе трудоустройства по совместительству для женщин в возрасте 20-29 лет (отметили 10,0%), несколько меньше в возрастной группе от 30 до 39 лет (отметили 7,0% опрошенных женщин), и лишь 5,5% женщин, в возрасте 40-49 лет считают ее важной При этом во всех возрастных группах женщины, относящиеся к категории ИГР, приблизительно в. три раза чаще склонны выбирать данную возможность выгодного трудоустройства, чем женщины-рабочие. Женщины старше 50 лет не видят для себя никакой возможности осуществлять работу на условиях внутрипроизводственного совместительства

Желание через совместительство попробовать себя в новых видах трудовой деятельности несколько чаще проявляют женщины (отметили 8,3% женщин и 6,6% опрошенных мужчин) Однако, в возрастных категориях от 20 до 29 лет и от 30 до 39 лет мужчины более склонны к выбору данной причины (соответственно 19,2% мужчин и 18,0% опрошенных женщин в первой возрастной группе, 9,9% и 7,0% - во второй). Наименее значима данная причина выбора работы по совместительству для мужчин 40-49 лет (2,8%).

Возможность реализации своих способностей и высокого уровня квалификации через данную форму занятости отметили 5,6% мужчин и 3,8% женщин. Однако, для мужчин в возрасте 30-39 лет и женщин старше 50 лет данная причина абсолютно не является значимой В возрастной группе 20-29 лет предпочтение этой причины выбора работы по совместительству значительно выше у женщин, чем у мужчин (соответственно отметили 12,0% опрошенных женщин и лишь 3,8% опрошенных мужчин). В то же время в возрастной группе 40-49 лет, наоборот, мужчины более склонны к выбору данной причины (отметили 7,4% мужчин и 1,8% опрошенных женщин).

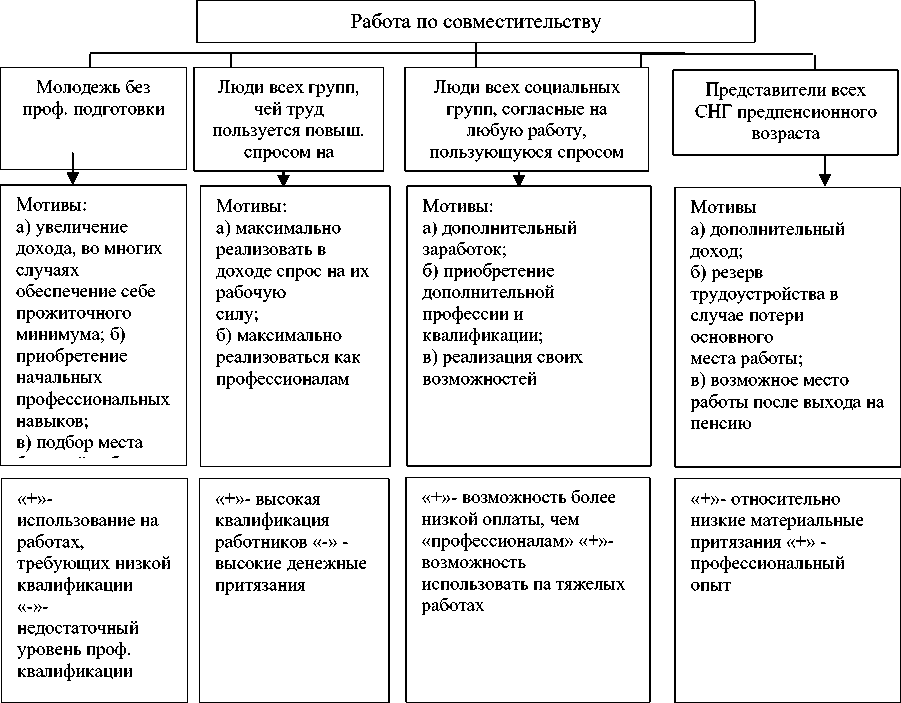

Таким образом, очевидно, что у различных социально-демографических и социальнопрофессиональных групп сложились достаточно устойчивые мотивации выбора работы на условиях совместительства, которые необходимо более точно учитывать при снижении издержек производства в кризисных ситуациях

В то же время, разумеется, рыночный спрос на профессии тех или иных групп работников влияет как на отдельные элементы мотивации ее представителей (усиливая или ослабляя их), так и на заинтересованность в создании для них соответствующих рабочих мест непосредственных работодателей. Данная зависимость в общем виде показана на рис. 2.

Рисунок 2. Мотивация различных социально-демографических групп работников при выборе работы по внутрипроизводственному совместительству

Среди групп работников необходимо обратить внимание на молодежь и работников предпенсионного возраста, имеющих склонность к работе по внутрипроизводственному совместительству.

Так, для последней группы, совместительство выступает в качестве «подстраховочного» вида трудоустройства, что связано с более высокой степенью «риска» по сравнению с другими социально-демографическими группами работников, связанного с потерей рабочего места. Для них главным является появление возможности иметь хоть какой-то источник существования и наличие возможного места трудоустройства до выхода на пенсию Учитывая профессиональный опыт данной группы, можно предположить, что работодателям выгодно использовать их либо в качестве рабочих при выполнении особо сложных видов работ, либо в качестве специалистов-консультантов (главные бухгалтеры, юристы, врачи и др.). Однако некоторые представители этой социальной группы в силу отсутствия спроса на их специальность будут вынуждены согласиться на любую низкоквалифицированную работу (например, сторож, вахтер, уборщик помещений и т.д.).

Для женщин в предпенсионном возрасте наиболее подходящим является совместительство при условии работы на дому. Обоюдная выгода работника и работодателя в этом случае будет заключаться в том, что для первого сократится время, потраченное на дорогу, и увеличится время для выполнения домашних обязанностей. Кроме того, появится большая свобода при выполнении объема работ. Для другого уменьшатся издержки на аренду помещения, плату за электроэнергию и т.п.

Представителям группы молодых людей работа по совместительству поможет быстрее сориентироваться при определении своего профессионального будущего, а также адаптироваться к изменяющимся условиям производственной деятельности.

Можно полагать, что занятость работников на условиях внутрипроизводственного совместительства является не только условием снижения издержек в условиях кризисных ситуаций в деятельности предприятий, но и важным элементом роста профессиональных компетенций работников.

Кризисные ситуации в деятельности предприятий обусловливают необходимость хотя бы частично применять формы занятости работников для осуществления временных или сезонных работ.

В настоящее время хотя бы приблизительное количественное и качественное определение временных работ по сферам трудовой деятельности представляется крайне трудной задачей. В связи с этим нам представляется возможным только, определение социально-демографических групп населения, отдающих в силу каких-либо причин предпочтение временной работе. (см. рис. 3)

|

молодежь до 28 лет |

потерявшие работу и имеющие трудности с трудоустройством |

Люди без определенного места работы |

Представители СПГ, имеющие длительные отпуска |

Желающие работать за рубежом |

|

|

▼ |

V |

V |

t |

* |

|

Мотивы: а) возможное получение высокого дохода раз в год в свободное время; б) возможность путешествий |

Мотивы:

хотя бы какого-либо дохода;

какой-нибудь работы |

|

Мотивы:

средств существовали я на какой-то период;

необходимой профессиональной квалификации |

Мотивы: а) возможное получение дополнительн ого дохода; б) возможность попробовать себя в различных видах деятельности |

Мотивы: а)возможность выехать за границу; б) возможность повысить свою квалификацию; в) получение дохода в СКВ; г) определение дальнейших перспектив временной или постоянной работы за границей; |

|

Надомный труд |

Рисунок 3 . Мотивация различных социально-демографических групп работников при выборе работ временного характера

Основная функция временного трудоустройства заключается в обеспечении работников более высоким, чем пособие, уровнем дохода. Это учитывалось нами при составлении перечня предполагаемых причин выбора респондентами временного трудоустройства Результаты опроса показали, что временное трудоустройство как источник средств к существованию во время поиска постоянной работы интересует в большей мере мужчин (отметили 10,8% респондентов), и лишь 3,0% женщин склонны к данному виду трудоустройства по этой причине. Значительные различия в ответах мужчин и женщин объясняются, прежде всего, большой долей временных работ, связанных с тяжелым физическим трудом, что делает их малопривлекательными для женщин.

На наш взгляд, на практике недостаточное внимание уделяется тем возможностям временного трудоустройства людей, которые связаны с развитием и реализацией их трудового потенциала. В связи с этим нам представлялось важным определить элементы мотивации выбора данной формы занятости респондентами с учетом факторов, способствующих более быстрой адаптации человека на рынке труда и качественным изменениям его трудового потенциала.

В качестве наиболее значимой в этой группе причин респондентами выделяется следующая: «Временные трудоустройства являются для меня «пробой сил». Причем, женщины в большей мере склонны к данному виду трудоустройства по этой причине (отметили 4,9%), чем мужчины (2,3%).

Логично предположить, что потребность в оценке своих трудовых возможностей и предпочтений должна быть сильнее выражена у людей, обладающих, с одной стороны, меньшим профессиональным опытом, с другой - наиболее благоприятными объективными условиями развития их трудового потенциала. Об этом свидетельствуют и данные опроса Так, чаще других рассматриваемую причину временного трудоустройства отмечают респонденты в возрасте от 20 до 29 лет: 14,0% женщин и 8,0% мужчин.

Следующей причиной выбора данного вида трудоустройства является необходимость временной работы для приобретения другой профессии. Как и предыдущая причина, данная привлекает, прежде всего, молодежь от 20 до 29 лет; среди женщин ее отметили 16,0% опрошенных, среди мужчин - 8,0%, Значимость ее для других возрастных групп низка или отсутствует совсем. В целом, ориентированы на приобретение новой профессии через временные работы 4,1% женщин и лишь около 1,0% мужчин.

Незначительная доля респондентов рассматривает временное трудоустройство как возможность повысить свою квалификацию (причем, это люди в возрасте до 40 лет): в группе респондентов от 20 до 29 лет эту причину отметили 4,0% мужчин и женщин; в возрасте 3039 лет - только 1,4% как мужчин, так и женщин.

Какой можно сделать вывод из представленных эмпирических данных об отношении работников к выбору нестандартных форм занятости? Очевидно, что для различных социальных групп работников степень предпочтения участия в той или иной форме нестандартной занятости весьма различна, причем, она изменяется в зависимости от половозрастных характеристик респондентов в большей мере, чем от их принадлежности к какой-либо социально-профессиональной группе. При этом результаты исследования позволяют выделить социальные группы работников, представители которых имеют весьма стабильную потребность в определенных формах нестандартной занятости, а также обозначить те группы, потребность которых в нестандартных формах занятости связана с изменениями ситуации на рынке труда.

Как следствие, динамика создания и развития рабочих мест на предприятиях должна соотноситься с возможностями применения нестандартных форм занятости работников.

Список литературы Формы занятости работников предприятий в кризисных ситуациях

- Армстронг М. Практика управления человеком или ресурсами. 10-е изд. / пер. с англ.; под ред. С.К. Мордвинова. СПб.: Питер, 2009. С. 102.

- Васильев О.В., Потемкин В.К. Тарасов А.Ю. Управленческие инновации: исследование, проектирование, социальные результаты. СПб.: Инфо-да, 2013. С. 56.

- Воейков М.И., Соболев Э.Н. Экономическое самоотречение человека: мотивы поведения. М.: ИЭ РАН, 1991. С. 5.

- Михайлов С.Г., Половинкин В.А. Типология личности в профессиональной среде. Православие. СПб.: Ом-Пресс, 2016. С. 62-63.

- Потемкин В. К. Организация управления профессиональными компетенциями персонала предприятий // Управление персоналом. СПб.: С-ЗИПК ФНС России, 2013. С. 685-698.