Форпост овощеводческой отрасли России

Автор: Пивоваров В.Ф., Пышная О.Н., Гуркина Л.К., Науменко Т.С., Лебедев А.П.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: 95 лет всероссийскому НИИ селекции и семеноводства овощных культу

Статья в выпуске: 3-4 (28-29), 2015 года.

Бесплатный доступ

Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур является крупнейшим научно- методическим, исследовательским и интеллектуальным центром по селекции и семеноводству овощных культур в России. В данной статье представлен 95-летний путь становления института в историческом разрезе от Грибовского сортового питомника до Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур». Даны подробные описания основных периодов развития учреждения, краткие биографические данные работавших и работающих руководителей института, выдающихся ученых, внесших большой вклад в развитие селекции и семеноводства овощных культур нашей страны, их достижения и результаты научной деятельности. Сложившийся высококвалифицированный научный коллектив ВНИИССОК и оснащенная материально-техническая база института позволяют удержать лидерские позиции в области селекции и семеноводства овощных культур, удовлетворить запросы производителей для решения продовольственной безопасности России.

Селекция и семеноводство, история развития, овощеводство, сорта, ученые-селекционеры, грибовская станция, внииссок

Короткий адрес: https://sciup.org/14025158

IDR: 14025158 | УДК: 061:635.1/.7

Текст научной статьи Форпост овощеводческой отрасли России

Разруха и тяжелое состояние народного хозяйства России, вызванные войнами, а также отсутствие отечественного посевного материала грозили голодом. На рынке хозяйничали иностранные компании, предлагая некачественные семена, зачастую подменяя семена одной культуры другой. В связи с этим Московская областная сельскохозяйственная опытная станция организовала вблизи Собакинского отделения небольшую группу огородно-семенных совхозов: Копьево, Крекшино, Петелино, Соколовка, Осорьино и Грибово. Все они были расположе- ны в 25—35 км на запад от Москвы, вдоль Московско-Киево-Воронежской железной дороги (в настоящее время Западной). Организованная группа совхозов получила название «Осорьинского семенного района» (по названию хозяйства Осорьино, где было сосредоточено управление, в усадьбе, ранее принадлежавшей Александру Андреевичу Катуару де Бионкуру – из семьи французов-предпринимателей, внесших большой вклад в культурную и экономическую жизнь России 19-20 веков). Снабжение ее и финансирование шло через Наркомзем РСФСР. Ударной задачей

группы было производство семян огородных растений, в которых страна (и в частности, Центрально-промышленная область) испытывала в годы гражданской войны и бло- кады крайне острый недостаток. Почвенные условия этих хозяйств оказались для овощного семеноводства неблагоприятны: все они имели оподзоленные (из-под леса) тяжелые, глинистые почвы, за исключением Соколовки, имев- шей песчаную почву.

Осорьинская огородносеменная группа совхозов просуществовала недолго из-за ряда объективных причин и не смогла быстро наладить в своих хозяйствах удовлетво- рительное овощное семеноводство. Уцелело лишь одно самое маленькое хозяйство «Грибово», ввиду научной ценности начатых здесь работ.

Одним из главнейших препятствий для нормального развития семеноводства овощных растений в Осорьинской группе совхозов являлось полное отсутствие хороших исходных образцов семян для размножения. Уже после одного года работы обнаружилась необходимость срочной организации первичного сортового питомника, в котором проводили бы изучение коллекций сортов и выделение наилучших для их размножения. Так как питомник этот не требовал больших площадей, то его решено было заложить в хозяйстве Грибово, имевшем лишь 9 га пашни и постройки, необходимые для устройства лаборатории и для размещения небольшого штата сотрудников.

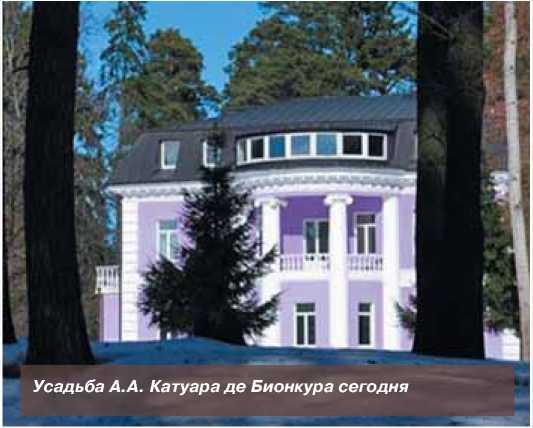

Грибовский сортовой питомник был заложен в марте 1920 года. Он получил название «Селекционного отдела

Осорьинского семенного района». Организатором этого отдела был профессор Тимирязевской с.-х. академии (в то время Петровско-Разумовской) Сергей Иванович Жегалов, начавший работу в отделе с небольшим штатом сотрудников преимущественно из состава слушательниц Голицынских высших женских с.-х. курсов.

Вскоре, в 1922 году, «Селекционный отдел» был переименован в Грибовскую селекционную станцию, работав-

Hill

шую на правах отделения селекции огородных растений Московской областной сельскохозяйственной опытной станции (МОСХОС). В 1924 году в связи со значительно расширившимися работами к Грибовской станции было присоединено соседнее учебное хозяйство бывших Голицынских высших сельскохозяйственных курсов, так называемая «Богородская ферма» (платформа Пионерская, Белорусско-Балтийской железной дороги). С 1931 года к станции был еще присоединен смежный участок — усадьба отдела пчеловодства МОСХОС. Грибовская станция к 1935 году имела 3 усадьбы. Одна расположена на ст. Пионерская Белорусско-Балтийской ж.д. (Богородская ферма), а две – при ст. Внуково и Катуар Западной ж.д. На площадях указанных трех хозяйств Грибовская станция вела свою работу продолжительное время.

Однако эти площади оказались недостаточными, и для работы с перекрестноопылителями станция вынуждена была вскоре организовать окружающее ее «кольцо» пространственно изолированных участков.

Кроме того, станция стала выносить за пределы своей территории некоторые отборы, требующие иного фона. Например, уже с 1922 года станция проводит селекцию поздней капусты на Люберецких полях орошения Московского коммунального хозяйства, там же (до 1932 года) она вела и размножение этой капусты. В 1925 году

Главное здание Грибовской станции

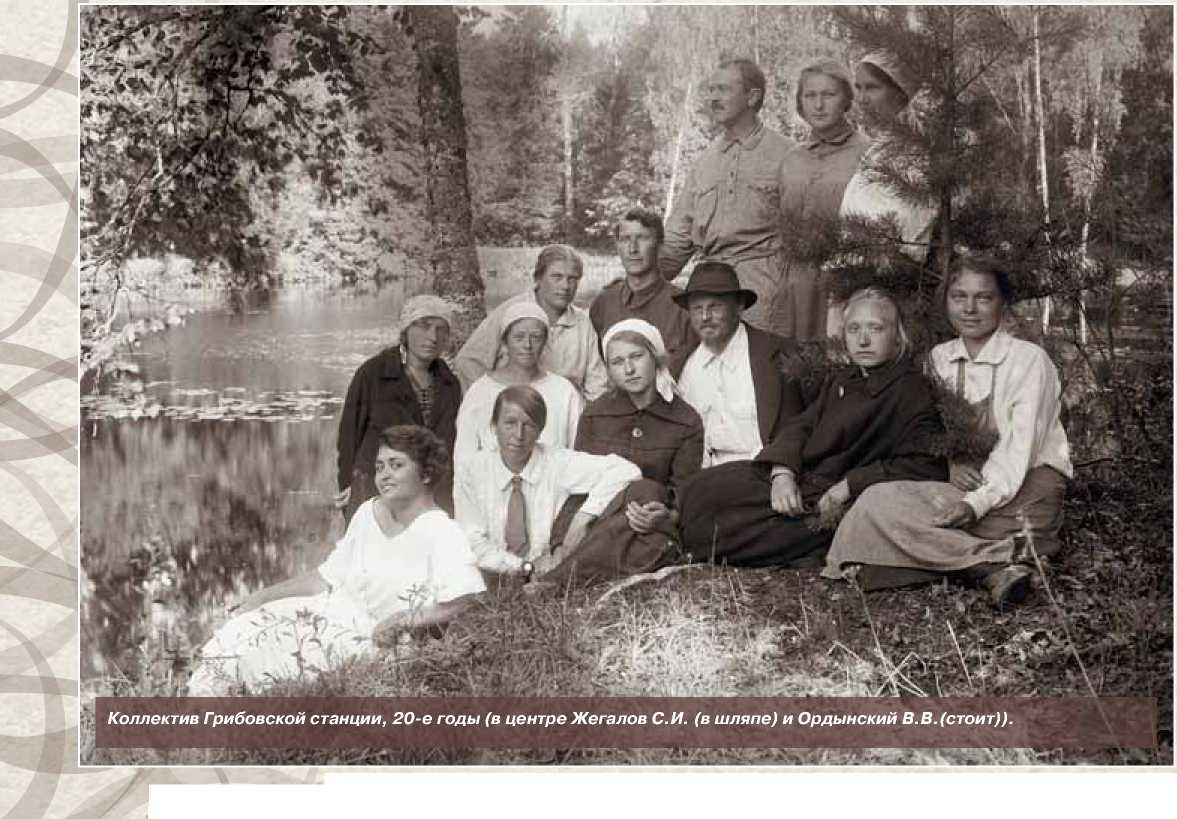

С.И. Жегалов был высокоавторитетным руководителем научных и практических работ станции. Он создал теоретическую базу для развития генетики и селекции сельскохозяйственных растений, под его руководством разрабатывались методические вопросы селекционной и семеноводческой работы. Всего за этот период С.И. Жегалов и его талантливые ученики создали и улучшили 40 сортов овощных растений и кормовых корнеплодов, в том числе: 12 сортов капусты белокочанной, 6 – столовых корнеплодов, 7 – томата, 26 – гороха и фасоли, 5 – лука репчатого, 4 сорта тыквенных и других культур, которые на протяжении длительного времени занимали большую часть овощного поля коллективных и крестьянских хозяйств. Это морковь Нантская 4, репа Петровская, свекла Бордо 237; капуста белокочанная Номер первый грибовский 147, Слава 231, работа по размножению некоторых селекционных сортов организуется и в сельскохозяйственном комбинате «Лесные поляны».

В 1926 году станция уже приступила к планомерной организации селекционного размножения своих сортов (их первой репродукции). Бедные, в большей своей части, почвы и очень малое количество в черте самой станции изолированных участков послужили причиной частичного вынесения с территории станции для размножения сортов перекрестноопылителей в другие хозяйства.

Для этого станция заключила договора с сельскохозяйственными артелями, совхозами, семеноводческими товариществами, со специально подобранными МОЗО отдельными крестьянскими хозяйствами, с Управлением ферм и огородов МОЗО и с Московской Госсемкультурой. Тогда же работу по репродукции некоторых сортов стали выносить и за пределы бывшей Московской губернии, например, в семхоз «Пруды» бывшей Тамбовской губернии.

В дальнейшем сеть хозяйств первой репродукции Грибовской станции все более и более расширялась, (причем преимущественно в южных районах, главным образом в бывшей Центрально-Черноземной области.

С 1926—1927 годов сорта Грибовской станции стали известны за границами Московской зоны (бывшей Центрально-промышленной области) и их принимали на размножение ряд кооперативных семеноводческих организаций, объединяемых Семеноводсоюзом (Ростовский, Северокавказский, Ленинградский и др.). В связи с этим станция вела постоянные консультации в Семеноводсоюзе по ряду вопросов научного и технического порядка. Кроме того, по поручению Семеноводсоюза, специалисты станции выезжали на места для инструктажа.

20 сентября 1927 года станцию постиг тяжелый удар — смерть ее основателя и руководителя – профессора С.И. Жегалова, в ознаменование заслуг которого постановлением Наркома земледелия РСФСР станции было присвоено его имя.

Московская поздняя 15, Амагер 611; лук Мячковский 300; горох с сахарными бобами Жегалова 112, Неистощимый 195, фасоль Кустовая без волокна 85, Московская белая зеленостручная 556, кабачок Грибовский, тыква Грибовская кустовая 189, Грибовская зимняя и другие. Были разработаны методы их поддержания и семеноводства. Многие из этих сортов и сейчас выращиваются на приусадебных участках и в производственных условиях, а также используются как исходный материал для дальнейшей селекции, по праву считаясь отечественным «золотым фондом», основой сортимента овощных культур.

Со смертью С.И. Жегалова станция потеряла незаменимого научного руководителя, а коллектив сотрудников —

высокоуважаемого учителя и друга.

В дальнейшем обязанности директора станции временно исполняли сначала В.Т. Козлов, затем старший специалист В.В. Ордынский, который и был утвержден директором станции, занимая эту должность с 5/IX 1929 года по 1/VII 1931 года. Он являлся одним из основоположников научной селекции овощных в нашей стране и в Нечерноземной зоне, в частности; основоположником государственного сортоиспытания овощных культур в нашей стране, им разработаны план организации овощного сортоиспытания, методика его проведения, инструкция и учетные бланки.

С 1 /VII 1931 года по 11/III 1932 год обязанности директора станции выполнял Г.В. Тотмаков. Под его руководством разрабатывали методики селекции и семеноводства овощных культур.

С 11/III 1932 года по октябрь 1932 года — К. И. Корнилов; с октября 1932 года по март 1933 года — Ф. Н. Каширцев; с апреля 1933 года по февраль 1934 года — А. И. Силинек. С марта 1934 года по ноябрь 1936 год станцией руководил известный ученый, один из основоположников научной селекции овощных растений в нашей стране, академик ВАСХНИЛ Д. Д. Брежнев.

Наиболее плодотворный период в работе станции начался с 1937 года, когда коллектив ученых возглавила Елизавета Ивановна Ушакова, ставшая позднее первой женщиной-академиком ВАСХНИЛ и руководившая работой станции на протяжении 30 лет. Она сумела укрепить коллектив ученых-селекционеров, нуждавшийся в этом

после частой сменяемости руководителей и изменении подчиненности станции. В основу своей научной и практической деятельности она поставила задачу разработать и применить более совершенные и эффективные методы селекции для создания новых сортов и гибридов с измененными биологическими свойствами – более скороспелых, холодостойких, урожайных, отличающихся высокими вкусовыми и пищевыми качествами продукции, приспособленные к механизированной уборке урожая. С первых лет работы на Грибовской станции Е.И. Ушакова большое внимание уделяла организации семеноводства овощных и бахчевых культур, выращиванию высококачественной элиты, считая производство семян любого сорта завершающим этапом селекционного процесса.

Селекционная работа на Грибовской станции не прекращалась и в годы Великой Отечественной войны, когда основной задачей являлось сохранение генофонда и снабжение семенами хозяйств, производящих овощи для фронта и тыла. Значительная часть мужчин, среди которых были не только рабочие, но и ученые, оказались мобили-

Лауреаты Государственной премии 1946 года: Е.И. Ушакова, С.П. Агапов, Е.М. Попова, А.В. Алпатьев

зованными на защиту Родины. Вся тяжесть работ легла на плечи женщин. И уже к 1955 году в России было районировано 70 сортов «грибовской» селекции, а элитные семена выращивали по 90-100 сортам.

Имена выдающихся селекционеров, внесших основной вклад в создание сортов овощных культур в этот период: А.И. Каменская, Т.В. Смолина, А.Д. Плинка, И.И. Ершов, О.В. Юрина, Н.А. Рабунец, Ю.И. Муханова, И.Е. Китаева и многие другие. В 1946 году за высокие достижения в области селекции и семеноводства группе ученых: академикам Е.И. Ушаковой, А.В. Алпатьеву, селекционерам С.П. Агапову и Е.М. Поповой было присвоено звание Лауреатов Государственной премии СССР. Коллективом станции за период существования было выведено и улучшено около 200 сортов овощных культур.

В 1966 году директором Грибовской станции был назначен Иван Иванович Ершов, который осуществлял и методическое руководство лабораторией луковых культур. Он внес значительный вклад в развитие и строительство производственной базы, новых специализированных хранилищ, научных корпусов. Была проведена газификация поселка, где проживали сотрудники, оснащение новым оборудованием биохимической и цитологической лабораторий. В 1968 году вошли в строй пленочные теплицы площадью 1700 м2, где развернулись работы по созданию устойчивых к болезням сортов огурца и томата.

Иван Иванович старался информировать весь коллектив, в том числе и рабочих, о перспективах развития научных исследований, всех новшествах и изменениях в работе станции. Для этого по местному радио транслировались специальные программы для поселка, а каждый вторник за полчаса до работы коллектив собирался в зрительном зале для текущей информации. Здесь постоянно докладывали результаты деятельности подразделений, оперативно разрешали споры и конфликты. Во время этих бесед всегда присутствовал Иван Иванович, отвечал на вопросы.

Под его руководством Грибовская станция превратилась в научный центр по селекции и семеноводству овощных культур, а в 1970 году за достигнутые успехи в этой области была награждена высокой правительственной наградой – Орденом Трудового Красного Знамени. И с 1971 года на ее базе был организован Всесоюзный НИИ селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК).

С октября 1971 года по ноябрь 1983 года директором Всесоюзного научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур был академик ВАСХ-НИЛ Павел Федорович Сокол, который внес большой вклад в создание материально-технической базы института, формирование тематики научно-исследовательских работ с приоритетным развитием теоретических и методических исследований, совершенствование структуры института, подбор, расстановку и воспитание научных кадров, налаживание

Командир студенческого строительного отряда МАИ «Коммунары» А.Шурубкин (справа) и мастер (слева) С.Кучихин стоят на первом уложенном железобетонном блоке в основание здания главного корпуса ВНИИССОК. (Фото любезно предоставлено С.

Боткиным)

координации исследований, становление института как головного учреждения по селекции и семеноводству овощных культур в стране.

П.Ф. Сокол руководствовался тем, что наука должна развиваться в условиях достаточного материального оснащения, и потому много энергии и сил направлял на строительство и приобретение приборов и оборудования. Были построены два лабораторных корпуса: № 1 — главный, где размещается в настоящее время большинство лабораторий, администрация, и корпус № 2, предназначенный для технологической оценки качества сортов и для разборочных помещений, а также зимняя остекленная теплица, весенние пленочные теплицы, механические мастерские, столовая, хранилище с регулируемыми условиями среды, два многоквартирных жилых дома и многое другое.

В эти же годы в состав института были переданы опытные станции: Одесская, Херсонская, Черниговская станция «Маяк», две опытные станции в Туркмении, создано экспериментальное хозяйство «Зольское». Организованы новые опорные пункты института в хозяйствах. Таким образом была создана довольно обширная опытная сеть, которая позволяла организовать выращивание семян в различных почвенноклиматических условиях.

В 1974 году на базе ВНИИССОК был создан первый селекционный центр по овощным культурам в Нечерноземной зоне России.

Укрепляющаяся материально-техническая база позволяла расширять и углублять научные исследования. Тематика института, сохраняя традиции Грибовской овощной опытной станции по селекции основных овощных культур и разработке методических вопросов селекции и семеноводства, стала включать в себя широкий круг вопросов. Значительное развитие получили работы по генетике, физиологии, биохимии, иммунитету, технологической оценке сортов, способам борьбы с болезнями, сорняками и вредителями на семеноводческих посевах. Были развернуты исследования по разработке механизированных технологий производства семян, по малой механизации, экономической оценке семеноводства и процессов селекции.

Практическую селекционную работу стала проводить по широкому набору культур, в частности, по многим зеленным и пряно-вкусовым. При этом разнообразие ассортимента выражалось не только в наборе селектируемых культур (а их около 40), но и в способах использования продукции: для свежего потребления, зимнего хранения, для сушки, замораживания, консервирования, в определении степени устойчивости отдельных сортов к болезням, отзывчивости на удобрения и орошение, устойчивости к неблагоприятным условиям среды и др.

Такое расширение объектов и решаемых задач по направлениям селекции и семеноводства сделало актуальным использование географического фактора. Были организованы опорные пункты института в разнообразных природных

Дегустация

зонах: в тропиках (Республика Куба), влажных субтропиках (Ленкорань, Азербайджан) и сухих субтропиках (Термез, Узбекистан), степных условиях юга Украины (Одесса) и Северного Кавказа (Ставропольский край). Организация географической опытной сети позволила проводить не только экологическое испытание новых сортов, создаваемых в институте, что отвечало в то время требованиям Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, но и более полно оценивать исходный селекционный материал по его реакции на условия внешней среды, что было не менее важно, чем экологическое испытание уже полученных сортов.

В институте были организованы исследования теоретического характера. Направляя работу селекционеров, П. Ф. Сокол руководствовался идеей Н.И. Вавилова о ведущей роли теории в селекции: «Мы не отказываемся от селекции как искусства, но для уверенности, быстроты и преемственности в работе мы нуждаемся в твердой, разработанной, конкретной теории селекционного процесса». В институте на базе существовавших на Грибовской опытной станции групп были созданы сравнительно крупные лаборатории: генетики и цитологии, физиологии и биохимии, иммунитета, экологии, а позднее биотехнологии.

В этот период были созданы и переданы на Госсортоиспытание 57 сортов и гибридов овощных культур. К лучшим новым сортам, районированным в 1981-1985 годах, относятся: огурец Водолей, устойчивый к комплексу болезней; томат Дубок для открытого грунта, устойчивый к фитофторозу; перец сладкий Здоровье для теплиц; многолетний многоярусный лук Ликова; редис Моховский; кабачок Ролик; ревень Упрямец; мангольд Белавинка; салат Фестивальный; горох Совершенство 653; лук репчатый Мячковский 300; щавель Крупнолистный и др.

Одной из главных задач института было и является элитное семеноводство. П.Ф. Сокол считал, что только при хорошо налаженном семеноводстве можно говорить об эффективности селекционной работы. Благодаря созданной опытной сети, куда было перенесено выращивание элитных, а по некоторым культурам и суперэлитных семян, удалось резко увеличить производство элитных семян.

В ноябре 1983 года на должность директора института был назначен кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Иванович Сычев. В период его руководства коллектив института, выполняя ряд государственных, отраслевых и международных программ, создал и передал на Государственное сортоиспытание 97 сортов и гибридов овощных, бахчевых и цветочных культур. Под его руководством, на базе опытных станций и головного учреждения ВНИИССОК в целях повышения эффективности научных исследований по созданию высокоурожайных сортов овощных культур и улучшению их семеноводства, ускорения внедрения в производство достижений науки создано научно-производственное объединение по селекции и семеноводству овощных культур. В этот же период ВНИИССОК стал координатором более чем 20 научных учреждений и опытных производств, в сферу деятельности которых входил широкий спектр вопросов, начиная от создания сортов, технологий их выращивания до хранения, переработки продукции и доставки ее потребителю.

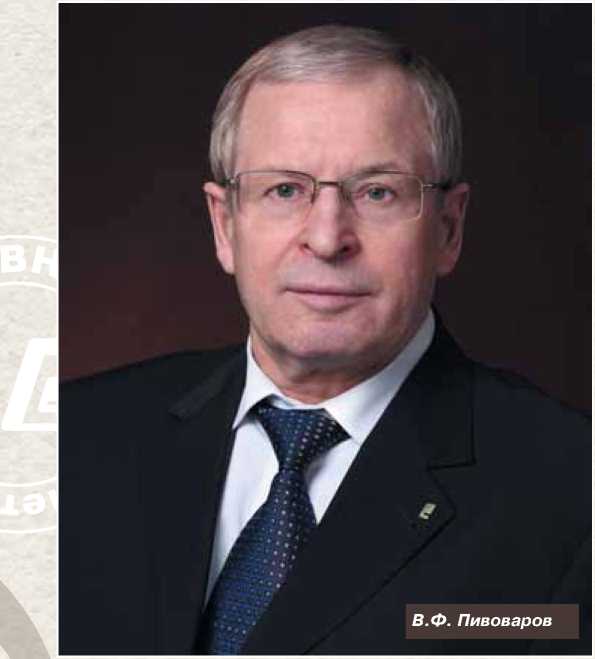

В 1992 году, характеризующемся резко изменившейся социально-экономической обстановкой в стране, директором института был назначен В.Ф. Пивоваров. В этих условиях ведущим оставался вопрос выживания и сохранения научного потенциала. Однако ВНИИССОК продолжил развитие работ по

внедрению селекционных достижений. При скудном финансировании В.Ф. Пивоваров находил средства и возможности для проведения исследований благодаря своим личным качествам, устойчивому и неутомимому поиску источников. В это же время институт получил статус Всероссийского. Под руководством В.Ф. Пивоварова Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур динамично развивается как научный, методический и селекционный центр: расширяются теоретические исследования, разрабатываются инновационные технологии и методы ускоренного создания принципиально нового и качественного исходного материала, созданы богатейшие коллекции тыквенных, пасленовых, луковых, бобовых, корнеплодных, капустных, зеленных и пряноароматических, а также цветочных культур, насчитывающие сотни источников и

_ доноров продуктивности, скороспелости, высокого качества, устойчивости к биотическим и абиотическим стрессорам.

Большое внимание уделяется практической селекции, включая семеноводство как часть селекционного процесса. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ в 2015 году, внесены 561 сорт и гибрид селекции института по 118 культурам.

Экономической стабильности института и социальной сфере В.Ф. Пивоваров отдает много сил и энергии: для селекционно-семеноводческих целей построена современная теплица по проекту французской фирмы «Ришель», семеноводческие боксы, магазин «Семена ВНИИССОК», модернизируется опытно-производственная база, оснащены компьютерной техникой и оборудованием научные лаборатории, введен в эксплуатацию завод по доработке семян.

системой

—

[ 1

Приборы по молекулярному маркированию и определению биохимических показателей, микроскопы пища и лекарство»

содержание биологически активных соединений, в том числе на антиоксидантную активность и повышенное содержание микронутриентов. В основе исследований лежит концепция: «Овощные растения с высокоэффективной антиоксидантной научно-практический журнал

За достижения в области прикладных и фундаментальных исследований, посвященных изучению и разработке физиолого-биохимических основ интродукции и селекции овощных культур с повышенным содержанием БАВ и антиоксидантов, коллективу сотрудников института (Пивоваров В.Ф., Кононков П.Ф., Гинс М.С., Гинс В.К.) в 2004 году присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники, а в 2013 году – премия Правительства РФ.

Для продвижения завершенных научно-технических результатов на рынок активизирована работа по их пропаганде. Широко задействованы современные информационные ресурсы, функционирует сайт института vniissok.ru, регулярно издаются журналы «Овощи России», «Нетрадиционные сельскохозяйственные, лекарственные и декоративные растения», сборники научных трудов института, брошюры и листовки. Журнал «Овощи России» был включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, а в настоящее время в связи с перерегистрацией вновь подготовлен пакет документов для включения его в список изданий, рекомендованных ВАК РФ.

Результаты научных исследований легли в основу ряда методик, монографий и учебных пособий, рекомендованных для использования в селекционном и учебном процессе. Следует отметить монографии: «Овощи России», «Селекция и семеноводство овощных культур», «Межвидовая гибридизация» и др.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что сложившийся высококвалифицированный научный коллектив ВНИИС-СОК и оснащенная материально-техническая база института позволяют удержать лидерские позиции в области селекции и семеноводства овощных культур, удовлетворить запросы производителей для решения продовольственной безопасности России.

95-thANNYVERSARY OFALL-RUSSIAN RESEACRH INSTITUTE OFVEGETABLE BREEDINGAND SEED PRODUCTION

Federal State Budgetary Scientific Research Institution «All-Russian Scientific Research Institute of vegetable breeding and seed production»

143080, Russia, Moscow region, Odintsovo district, p.

VNIISSOK, Selectionnaya street, 14

CORE INSTITUTION

OF VEGETABLE GROWING

INDUSTRY SECTOR