Фортификация города Болгара в XIV веке

Автор: Коваль В. Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

Город Болгар существовал с X по XV в. В XIV в. он достиг максимальных размеров и в период между 1359 и 1367 г. был окружен насыпным валом и рвом. Раскопки этих фортификаций проводились в 1946, 1953, 1967, а затем в 2014-2015 гг. Только благодаря новейшим исследованиям удалось отказаться от умозрительных реконструкций оборонительных сооружений Болгара, представлявшихся ранее идентичными древнерусским (т. е. древо-земляным стенам). Оказалось, что оборона города Болгара строилась на системе «насыпной вал + ров», на гребне вала в некоторых местах сохранились следы легкого деревянного забора (в виде ям от небольших столбов). У этой крепости не было никаких башен. Объяснение этой необычной системы обороны заключается в ее нацеленности на то, чтобы остановить конное войско степняков, которое представляло собой наибольшую опасность.

Археология, насыпные валы, рвы, оборона города, волжская булгария, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143178350

IDR: 143178350 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.177-187

Текст научной статьи Фортификация города Болгара в XIV веке

До недавнего времени об укреплениях города Болгара, столицы Волжской Булгарии в эпоху ее подчинения Золотой Орде, не было известно ничего. В распоряжении исследователей имелось лишь единственное летописное упоминание попытки взятия этого города московско-суздальским войском в 1376 г., когда защитники Болгара «гром пущающе з града» (ПСРЛ, 1862. С. 25; 1913. С. 117, 118; 1965. С. 115). По гипотезе В. В. Мавродина, это сообщение трактовалось как свидетельство наличия в Болгаре пушек, впервые примененных в Восточной Европе для обороны города ( Мавродин , 1946. С. 70). Заметим, что «пускать гром» в то время могли не только с помощью пушек, но и ракетами или фейерверками, изобретенными и хорошо известными в Китае. Такие

-

1 Исследование выполнено в рамках работы по теме госзадания АААА-А18-118021690056-7 «Динамика исторической жизни и культурная идентичность в Восточной Европе от эпохи Великого переселения народов до Московской Руси – археологическое измерение».

шумовые эффекты должны были психологически воздействовать на нападавшего противника. Но независимо от того, каким именно образом защитники Болгара «пускали гром», о наличии или отсутствии оборонительных сооружений вокруг города они свидетельствовать не могут.

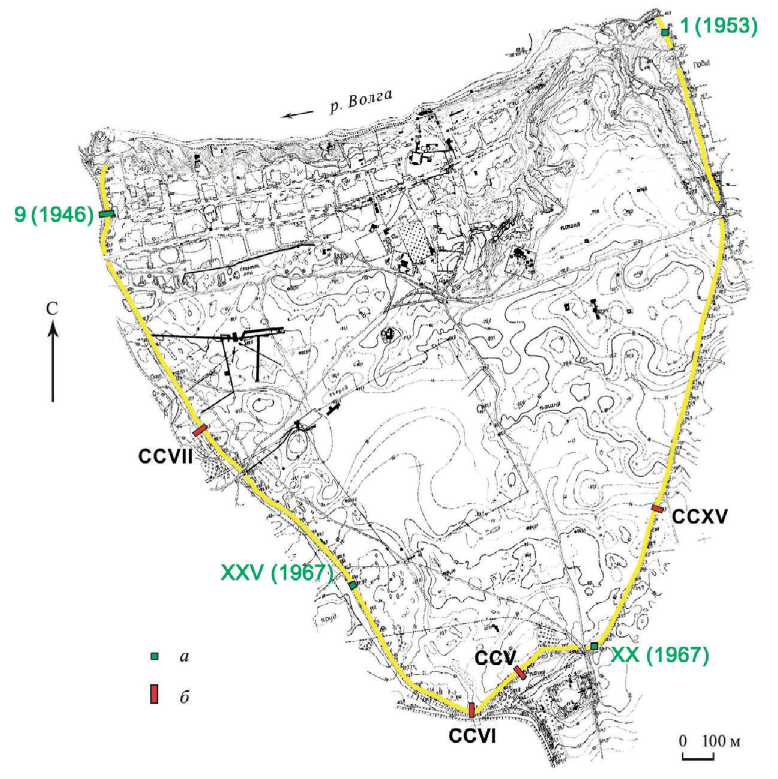

Первая полная прорезка вала и рва, окружающих площадку Болгарского городища (более 360 га) и имеющих протяжение 5,6 км (рис. 1), была проведена только в 1946 г. ( Смирнов , 1951. Рис. 14; Краснов , 1987. Рис. 13). Она позволила относить время возведения вала к XIV в., но не обнаружила в насыпи никаких деревянных конструкций, аналогичных встречающимся в валах городов Руси. На гребне вала, дне и внешнем краю рва были зафиксированы многочисленные столбовые ямы, во многих из которых сохранилась древесина – признак явно поздний, позволяющий относить появление этих кольев к XIX – началу XX в., когда изученный участок вала находился на территории села Болгары, активно использовавшего вал для хозяйственных нужд (в нем выкапывались погреба). Нетрудно представить, что вал и ров могли использоваться тогда как естественные границы усадеб, по которым могли проводиться ограды. К сожалению, никаких свидетельств древней датировки выявленных столбовых ям археологам тогда обнаружить не удалось. В 1950–1960-х гг. на различных участках рассматриваемого вала закладывались небольшие раскопы и шурфы (по большей части не доводившиеся до материкового основания вала), документация которых неполна (частично утрачена), поэтому использовать ее для каких-то серьезных реконструкций проблематично.

В 1940–1970-х гг. в разных частях центральной части Болгарского городища были также обнаружены при раскопках следы нескольких линий засыпанных рвов, датированных исследователями в интервале от X до XIII в., указывавшие на расположение срытых еще в древности валов ( Хлебникова , 1974; 1975; 1987). При этом все исследователи были согласны в том, что эти линии обороны появлялись и исчезали в домонгольское время, а после включения Болгара в состав Золотой Орды либо были срыты, либо заброшены и не использовались.

Материалы раскопок 1946 г. и последующих лет на наиболее масштабном валу, окружавшем Болгар и возникшем, несомненно, в ордынское время, не давали никаких серьезных оснований для суждений о том, венчали ли этот вал какие-то деревянные или древо-земляные стены. Однако представление о том, что вал является во всех случаях основанием для таких стен, уже сформировалось в историографической традиции XIX – первой половины XX в. (ее окончательное завершение демонстрируют работы П. А. Раппопорта). В соответствии с этой традицией О. С. Хованской была разработана первая реконструкция оборонительной системы Болгара, которая включала стены столбовой конструкции из ряда вертикальных столбов, вкопанных в гребень вала, и горизонтальных бревен, вставленных в пазы этих столбов, а также многоугольные башни также столбовой конструкции ( Хованская , 1958). Хотя такие башни не были известны историкам военной архитектуры, основанием для их порождения стали все те же многочисленные столбовые ямки на гребнях валов. Какого-либо архитектурного обоснования такие реконструкции не имели, однако они хорошо вписывались в общепринятую тогда (и продолжающую существовать доныне) традицию «визуализации» прошлого. Идею О. С. Хованской поддержал Ю. А. Краснов (1987).

Рис. 1. Схема Болгарского городища с обозначением линии вала третьей четверти XIV в. и мест проведения раскопок в 1946–2015 гг. (цифрами обозначены номера раскопов)

а – раскопы 1946, 1953 и 1967 гг.; б – раскопы 2014–2015 гг.

В дальнейшем археолог и историк фортификации Поволжья А. М. Губайдуллин однорядную стену столбовой конструкции, предполагавшуюся в свое время О. С. Хованской, без какого-либо обоснования трансформировал в двурядную стену такой же конструкции, которая уже близко напоминала внешний вид срубных стен русских городов ( Губайдуллин , 2002. Рис. 133)2.

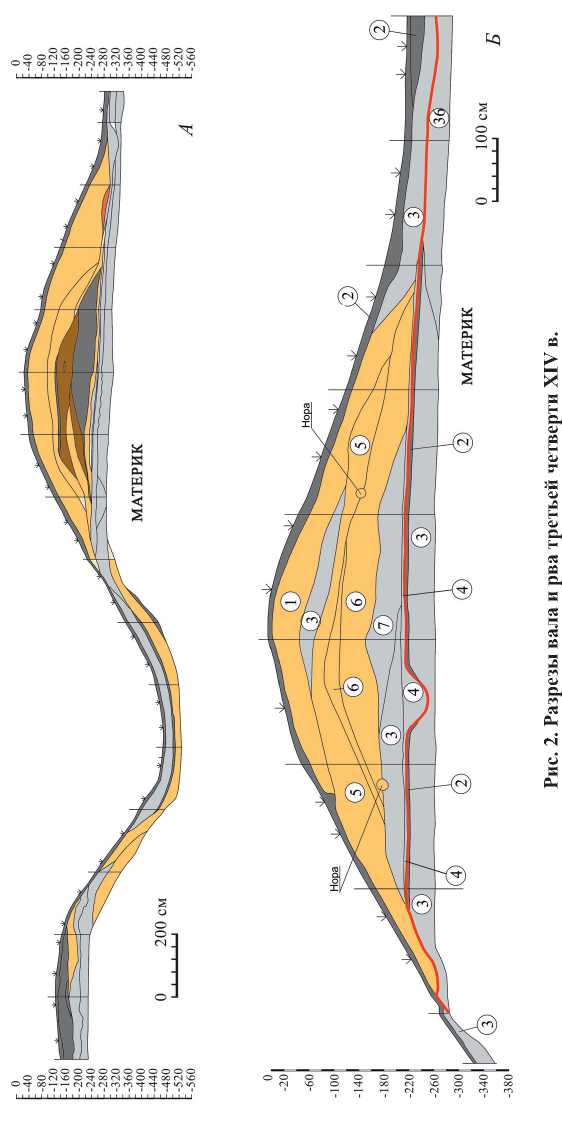

Новый этап изучения фортификации Болгара начался в 2014 г., когда совместными усилиями Института археологии РАН и Института археологии им. А. Х. Халикова АН Республики Татарстан (далее – ИА АН РТ) была предпринята прорезка вала и рва в самой южной части золотоордынской оборонительной линии, где эти сооружения сохранились в наилучшей степени (рис. 1; 2: А ). В 2015 г. на этом же участке было исследовано место наиболее резкого поворота вала (рис. 1; 2: Б ), где по всем правилам европейского средневекового оборонного зодчества непременно должна была размещаться башня (никаких следов таковой здесь не обнаружилось)3. В этом же году на западном и восточном отрезках той же линии обороны ИА АН РТ самостоятельно провел еще две полные прорезки вала и рва4 (рис. 1), давшие новые чрезвычайно ценные материалы, частично опубликованные ( Губайдуллин , 2019).

В результате был получен обширный массив новых данных о фортификации Болгара финального этапа его существования. Прежде всего, благодаря находкам в нижней части насыпи на каждом из двух раскопов ИА АН РТ по одной монете чеканки хана Джанибека (Там же. С. 107. Рис. 188–191) удалось установить, что сооружение это было воздвигнуто не ранее начала правления Джанибека (1342 г.). По мнению А. М. Губайдуллина, эти монеты датируют строительство вала не позже 1340-х гг. (Там же. С. 107). И. В. Волков еще более категорично сужает эту дату до 1342–1346 гг. ( Волков , 2018. С. 201), исходя из того, что эпидемия чумы, поразившая Орду в 1346 г., вызвала запустение южной части Болгара и сократила возможности для организации и финансирования столь масштабного строительства. С такой мыслью нельзя не согласиться, и ясно, что в начале правления Джанибека Болгар имел больше ресурсов, нежели после чумы. Некоторая нестабильность в Орде, вызванная захватом власти сыном Узбек-хана, была непродолжительной, так что предполагать, что в ходе борьбы Джанибека за власть в городах Орды могло начаться строительство укреплений, пока нет достаточных оснований. Такое строительство противоречило бы всем традициям ордынской власти в Поволжье и выглядело бы как вызывающая демонстрация сепаратизма, о проявлении которого в Болгаре при Джанибеке нет никаких данных. При этом уважаемые коллеги забывают, что монеты датируют грунт, в котором они найдены, только в качестве terminus post quem и никак иначе. Любой объект, в котором обнаруживается та или иная монета, может датироваться сколь угодно позже времени ее чеканки. Данный случай именно такой: безусловно, монеты

А – в раскопе CCV (2014 г.); Б – в раскопе CCVI (2015 г.)

Цифрами обозначены грунты в прослойках: 1 – желтый песок рыхлый; 2 – темно-серая супесь; 3 – серая супесь; 4 – светло-серая супесь; 5 – светло-желтый песок; 6 – светло-желтый песок с включениями рыжего песка; 7 – светло-серая супесь с включениями рыжего песка; 8 – серая супесь с включениями рыжего песка

Джанибека, как и более ранние5, были утеряны в первой половине XIV в., скорее всего, именно в период 1342–1346 гг., когда в южной части Болгара еще кипела жизнь. Но в насыпь вала они попали с наибольшей вероятностью уже вместе с грунтом, срезанным в зоне рва (или на окружающей территории) в ходе стройки, которая могла произойти позднее. Сомнительно, что монеты были утеряны строителями вала (вряд ли при интенсивных земляных работах тут велись какие-то денежные расчеты) или сознательно выброшены ими, а вот то, что когда-то уже попало в землю и стало частью почвы или культурного слоя, вполне могло быть перемещено в насыпь. Наиболее вероятным периодом проведения такого масштабного мероприятия кажется момент начала феодальной войны в Орде («замятни» по терминологии русских летописей), т. е. 1359–1367 гг. Это тот период, когда город еще обладал мощным экономическим потенциалом для таких затрат (причем этот потенциал был не меньше, чем в начале 1340-х гг., а, видимо, существенно выше)6, не будучи еще ни разу разграблен, но опасность подобного развития событий уже существовала. Нельзя исключать, что фортификация потребовалась новому владельцу Болгара Булат-Тимуру (управлял Булгарским улусом в 1361–1367 гг.). В более раннее время надобности в строительстве укреплений еще не существовало, а позже для него уже могло не хватить сил и средств.

Для датировки строительства вала есть еще один факт, уже отмечавшийся при публикации результатов исследований на раскопе CCVI. Там вал перекрыл трассу полевой дороги, которая функционировала до самого момента строительства и вела из города в южном направлении. В перемешанном грунте колеи этой дороги был обнаружен крохотный обломок кашинного поливного сосуда, привезенного в Болгар из городов Нижнего Поволжья (одного из Сараев), где как раз и было налажено их производство ( Коваль, Русаков , 2018. С. 52. Вкл. 38: 5 ). Вероятно, он был принесен из центральной части города, прилипнув к обуви или колесам повозки. Но в слоях 1330-х гг. (т. е. до 1342 г.) кашинная керамика встречается еще крайне редко даже в самом центре Болгара (до 1330-х гг. ее нет совсем), а широкий импорт такой керамики приходится на середину XIV в., когда материальная культура Болгара пережила взрывной расцвет. Поэтому попадание этого образчика в грунт полевой дороги в 1330-е гг. маловероятно, а вот в 1350-х гг. допускать такой вариант ничто не мешает. Следовательно, появление насыпи вала до 1359 г. следует считать сомнительным, в том числе и на этом основании.

Однако датировка строительства вала – только один из серьезных вопросов, решение которого было начато проведенными раскопками. Ничуть не менее важно было разобраться в том, что же собой представляли городские укрепления Болгара середины XIV в.: стены, как у городов Руси, или что-то иное. И в этом смысле благодаря применению современных методик археологического изучения валов и рвов были получены уникальные данные (Коваль, Русаков, 2018). Прежде всего, выяснилось, что в валу отсутствуют следы деревянных конструкций, подобных тем, что постоянно обнаруживаются в русских городских валах и традиционно именуются внутривальными (в действительности это остатки деревянных срубных стен, заполненных грунтом, которые после разрушения приобретали вид земляных гряд)7. Вал Болгара оказался классической насыпью, создававшейся, впрочем, по единому плану и близкой технологии: вначале срезался почвенный горизонт на трассе рва и складывался кучами по линии будущего вала, затем эти кучи соединялись между собой с помощью грунта, в котором наряду с почвой использовались и материковые грунты (пески или, реже, суглинки, в зависимости от строения материка). Лишь после этого создавался верхний горизонт насыпи, на который шел материковый грунт (в раскопах 2014 и 2015 гг. это был исключительно песок), который, видимо, уплотнялся и покрывался дерном (Там же. С. 66, 70. Рис. 26: А). Вопреки умозрительному убеждению А. М. Губайдуллина (2019. С. 107) в том, что перед валом могла оставаться берма (уступ), которая разрушилась при оплывании вала, ни в одном из разрезов (включая разрезы в раскопах самого А. М. Губайдуллина) следы такой бермы не встречены, а отсутствие на дне рва (во всех четырех раскопах 2014–2015 гг.) мощных отложений оплывшего грунта делает очевидным, что никакого заметного оплывания вала не происходило. Речь тут, конечно, идет не о сильно поврежденных участках оборонительной линии в северной части городища, а о хорошо сохранившихся отрезках вала на южной периферии города, которые как раз и исследовались в 2014–2015 гг.

Важно указать на то, что толщина отложений на дне рва в южной части городища в целом не превышала 60 см (иногда до 80), а значит, сюда переместилась лишь очень небольшая часть грунта, слагавшего насыпь. При этом не стоит забывать, что оплывал не только вал, но и контрэскарп рва, откуда на дно рва также перемещался некоторый объем грунта. Следовательно, насыпь в момент постройки не была существенно выше, чем сегодня. Можно говорить не более чем о 20–40 см утраченной высоты этого сооружения (хотя, скорее всего, еще меньше, поскольку оплывала не столько вершина, сколько склон, эскарп рва). Но и это не все. Если судить по тем участкам вала, которые сохранились лучше всего, можно заметить, что гребень вала довольно узок (не шире 2 м) и тут не могла бы разместиться деревянная стена из срубов. Нет и каких-либо следов от такой стены, отпечатавшихся в довольно рыхлом грунте верхней части насыпи. На площади прорезок вала, проводившихся ИА РАН, вообще отсутствовали какие-либо следы деревянных конструкций поверх вала, а несколько мелких столбовых ямок неизвестного времени появления не составляли никакой системы. Правда, на раскопах ИА АН РТ на гребне вала зафиксированы вытянутые в линию столбовые ямки и неглубокие канавки (Губайдуллин, 2019. Рис. 178, 183), которые могли быть следами каких-то очень легких деревянных конструкций на вершине вала. Для таких конструкций в современном русском языке имеется только одно обозначение – «забор». В этой связи следует напомнить, что в русских летописях для определения деревянной ограды вокруг города Волжской Булгарии (города Ошеля, 1219 г.) применены только два термина – «тын» и «оплот» (ПСРЛ, 1856. С. 127; 1965. С. 83). Тын – это частокол из вертикально вкопанных в землю бревен, а оплот (или заплот) – ограда из горизонтальных бревен, опирающихся на вертикальные столбы.

В заключение следует еще раз повторить, что даже на самом важном узле обороны – в месте крутого поворота вала – отсутствовали всякие следы башни. Следовательно, организаторы строительства укреплений Болгара не учитывали европейских норм фортификации, требовавших установку в таком важном месте башни. Прежние же гипотезы о размещении на валах башен ( Краснов , 1987) базировались на неверной интерпретации обнаруженных в некоторых местах выровненных площадок на валах с многочисленными кольями, забитыми в насыпь ( Коваль, Русаков , 2018. С. 13–15). Когда были забиты эти колья и для какой цели, еще предстоит выяснить при новых раскопках других подобных участков (если их удастся обнаружить). Тут стоит напомнить, что и для русской древо-земляной фортификации XIII–XIV вв. (не говоря уже о более ранней) башни еще не были характерны и фактически неизвестны, они в это время только появляются в первых каменных крепостях, сооружавшихся по европейским образцам.

Таким образом, оборона Болгара в XIV в. строилась не на возведении мощных древо-земляных стен (как на Руси), а на сооружении рва и вала, поверх которого в некоторых местах мог ставиться легкий забор, опиравшийся на неглубоко вкопанные столбы. Следовательно, задачей этой оборонительной линии было не противодействие штурму пехотными войсками (быстрое взятие Ошеля как раз и показало бесполезность булгарской системы обороны против русской пехоты), а остановка конного войска. Значит, предполагаемый противник, от которого должен был защищать вал Болгара, должен был наступать в конной лаве, а таким войском на окружающем политическом пространстве тогда обладали прежде всего соседи-степняки. Именно от атаки степной «кавалерии» и должен был спасти город этот вал8. Остановив конницу, ее можно было расстрелять из луков, укрываясь даже за дощатым забором. Заметим, что такую же функцию, вероятно, несли валы, окружавшие столицу домонгольской Волжской Булгарии – город Биляр. По-видимому, точно так же была организована оборона Болгара и в домонгольское время ( Коваль, Бадеев , 2021). Наконец, для близких целей создавались впоследствии протяженные валы и рвы на границах Руси со степными кочевниками в XVII–XVIII вв.: белгородская и другие «черты» и «линии». Видимо, они были достаточно эффективны для отражения нападения (или хотя бы задержки) конных войск степных народов.

Следовательно, система организации обороны городов в Волжской Булгарии коренным образом отличалась от древнерусской. Болгар – первый город этой страны, фортификация которого достаточно подробно изучена методами археологии.

Список литературы Фортификация города Болгара в XIV веке

- Волков И. В., 2018. О водоснабжении Болгара в золотоордынское время // АЕС. № 5. Казань: Ин-т археологии им. А. Х. Халикова. С. 144–151.

- Губайдуллин А. М., 2002. Фортификация городищ Волжской Булгарии. Казань: Ин-т истории Акад. наук Республики Татарстан. 232 с.

- Губайдуллин А. М., 2019. Фортификация в Среднем Поволжье в X – первой половине XVI вв. Казань: Ин-т археологии им. А. Х. Халикова. 323 с. (АЕС; № 3.)

- Коваль В. Ю., 2018. Фортификация как отражение системы организации обороны (по материалам лесной зоны Восточной Европы X–XV вв.) // АЕС. № 5. Казань: Ин-т археологии им. А. Х. Халикова. С. 182–185.

- Коваль В. Ю., 2020. Проблемы реконструкции русской средневековой деревянной фортификации // АВ. Вып. 30. С. 263–276.

- Коваль В. Ю., 2021. Древнерусские древо-земляные крепости: преодоление стереотипов // Военно-исторический журнал. № 4. С. 77–85.

- Коваль В. Ю., Бадеев Д. Ю., 2021. О фортификации раннего Болгара // ПА. № 4. С. 8–21.

- Коваль В. Ю., Бадеев Д. Ю., Яворская Л. В., 2016. Центральный базар середины XIV века в городе

- Болгар // Материалы Конгресса исламской археологии России и стран СНГ / Ред. Х. М. Абдуллин и др. Казань: Ин-т археологии Акад. наук Республики Татарстан. С. 177–185.

- Коваль В. Ю., Русаков П. Е., 2018. Исследования фортификации города Болгара в 2014–2015 гг. // Материалы и исследования по археологии Великого Болгара. Т. 2. Казань; М.: Ин-т археологии Акад. наук Республики Татарстан: ИА РАН. 160 с.

- Краснов Ю. А., 1987. Оборонительные сооружения города Болгара // Город Болгар. Очерки истории и культуры / Отв. ред. Г. А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 99–123.

- Мавродин В. В., 1946. О появлении огнестрельного оружия на Руси // Вестник Ленинградского университета. № 3. С. 66–76.

- Моргунов Ю. Ю., 2009. Древо-земляные укрепления Южной Руси X–XIII веков. М.: Наука. 303 с.

- ПСРЛ. Т. IX. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1862. 256 с.

- ПСРЛ. Т. VII. Летопись по Воскресенскому списку. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1856. 345 с.

- ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. Рогожский летописец. Тверской сборник. М.: Наука, 1965. 186 с.

- ПСРЛ. Т. XVIII. Симеоновская летопись. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1913. 258 с.

- Смирнов А. П., 1951. Волжские булгары. М.: ГИМ. 275 с. (Труды ГИМ; вып. 19.)

- Хлебникова Т. А., 1974. Исследования центра города Болгара в 1964–1970 гг. // Города Поволжья в средние века / Отв. ред.: А. П. Смирнов, Г. А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 18–23.

- Хлебникова Т. А., 1975. Ранний Булгар // СА. № 2. С. 120–132.

- Хлебникова Т. А., 1987. История археологического изучения Болгарского городища. Стратиграфия. Топография // Город Болгар. Очерки истории и культуры / Отв. ред. Г. А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 32–88.

- Хованская О. С., 1958. Оборонительная система города Болгара // Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. II / Отв. ред. А. П. Смирнов. М.: Изд-во АН СССР. С. 316–329. (МИА; № 61.)