Фосфатный режим дерново-подзолистой почвы естественных и агрофитоценозов

Автор: Васбиева М.Т., Завьялова Н.Е.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 107, 2021 года.

Бесплатный доступ

Изучен фосфатный режим дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы Предуралья под естественными фитоценозами (смешанный лес, злаково-разнотравный луг) и агрофитоценозами. Оценка влияния сельскохозяйственного использования пашни на фосфатный режим проведена в условиях длительного стационарного опыта (год закладки - 1978) и в посевах козлятника восточного (год посева - 1988). Изучено общее содержание фосфора в почве, количество его органических, минеральных и подвижных соединений, рассмотрен фракционный состав минеральных фосфатов (метод Гинзбург-Лебедевой). Общее содержание фосфора в верхнем слое почвы всех объектов исследования варьировало от 1 030 до 1 350 мг/кг. В почве преобладали минеральные соединения фосфора над органическими. Установлено, что фракционный состав минеральных фосфатов на 40-62% был представлен фосфатами железа и на 31-48% - фосфатами кальция, что связано с характерными особенностями почвообразующей породы - желто-бурой некарбонатной покровной глины. Фосфаты алюминия составили 8-12%. Длительное возделывание сельскохозяйственных культур в течение пяти ротаций полевого восьмипольного севооборота привело к существенному снижению в почве содержания органических соединений фосфора. В почве длительного опыта, по сравнению с естественными фитоценозами, отмечено более низкое содержание фосфатов железа (в 1.6-1.8 раза) и более высокое содержание (в 1.3-2.0 раза) наиболее доступных для растений рыхлосвязанных и разноосновных фосфатов кальция. Отмечено постепенное снижение содержания подвижных соединений фосфора в почве от момента закладки опыта к пятой ротации с 239 до 164 мг/кг. Длительное внесение N60P60K60 привело к существенному увеличению в почве минеральных соединений и подвижных форм фосфора. Остаточный фосфор удобрения закрепился в виде фосфатов железа и наиболее доступных для растений рыхлосвязанных и разноосновных фосфатов кальция. Под козлятником восточным количественные и качественные показатели фосфатного режима почвы существенного не отличались от природных аналогов.

Минеральный, органический, подвижный фосфор, фракционный состав минеральных фосфатов, степень подвижности фосфатов, длительный стационарный опыт, минеральные удобрения

Короткий адрес: https://sciup.org/143177486

IDR: 143177486 | УДК: 631.445.2:631.416.2 | DOI: 10.19047/0136-1694-2021-107-92-115

Текст научной статьи Фосфатный режим дерново-подзолистой почвы естественных и агрофитоценозов

Фосфор в почве является одним из основных элементов питания растений. В формировании фосфатного режима почв важную роль играют запасы общего фосфора, содержание его минеральных и органических форм. Главным источником соединений фосфора для почв служат почвообразующие породы. Для каждого типа почв существует определенное равновесие в накоплении органических и минеральных соединений фосфора, обусловленное генетическими особенностями почв, общим направлением почвообразовательного процесса и степенью их окультуренности. Минеральные соединения фосфора в почве в большинстве случаев преобладают над органическими. Минеральные формы почвенного фосфора представлены в основном фосфатами кальция и магния разной основности и подвижности и фосфатами оксидов же- леза и алюминия (Адрианов, 2004; Сычев и др., 2009; Титова и др., 2005). Сельскохозяйственное использование может в значительной степени изменить фосфатный режим почвы. В почве нарушается сложившийся круговорот фосфора, формируется отрицательный баланс (Иванов и др., 2012; Волынкина, 2020; Кайгородов и др., 2017; Сычев и др., 2020), наблюдается снижение доступных форм фосфора для растений (Косолапова и др., 2018; Красницких и др., 2020; Цветнов и др., 2020). Применение удобрений, особенно в высоких дозах, может способствовать формированию окультуренных почв с характерным для них фосфатным режимом отличным от природных аналогов (Балгабаев и др., 2020; Митрофанова, 2017; Frense et al., 2020; Li et al., 2020). Могут влиять на изменение фосфатного режима почвы и приемы ее основной обработки (Гребенников и др., 2018). Обеспеченность почв фосфором является одним из важнейших показателей окультуренности почв, условием высокой продуктивности сельскохозяйственных культур и их устойчивости к неблагоприятным факторам.

Цель исследований – охарактеризовать фосфатное состояние дерново-подзолистой почвы под различными естественными и агрофитоценозами, оценить степень влияния сельскохозяйственного использования земель на фосфатный режим почвы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

По данным Росстата, в структуре земельного фонда Пермского края значительную площадь занимают земли лесного фонда – 10 млн га или 63.9% территории. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 4.3 млн га или 26.5%. В крае преобладают дерново-подзолистые почвы (69.5%) в основном глинистого, тяжело- и среднесуглинистого гранулометрического состава (Кайгородов и др., 2017) . Почвенный покров характеризуется мелкоконтурностью и частой пространственной сменой почв, обусловленных влиянием рельефа, почвообразующих пород, уровнем грунтовых вод, характером растительного покрова. Дерново-подзолистые почвы характеризуются низким естественным плодородием, что связано с невысоким содержанием органического вещества, азота, фосфора, а также с кислой реакцией среды.

В Пермском крае, по данным государственного центра агро- химической службы “Пермский”, в 2019 г. площадь пахотных угодий с содержанием подвижного фосфора менее 100 мг/кг составила 67% (очень низкое и низкое содержание (<50 мг/кг) – 34%; среднее (50–100 мг/кг) – 33%). Средневзвешенная обеспеченность фосфором более 100 мг/кг отмечена только в 9 из 33 районов края. За последние десять лет в Пермском крае насыщенность пашни органическими удобрениями составила 1 .1 т/га, минеральными – 12.1 кг/га действующего вещества. По сравнению с 1980–1990 гг. применение минеральных удобрений снизилось в 8– 9 раз, органических – в 3–4 раза. Возмещение выноса элементов питания за последние годы с учетом вносимых объемов удобрений, применения сидератов и соломы составляет 10–15%. В 1995 г. баланс элементов питания составил: –26.9 кг/га, в 2000–2003 гг. – –43.2 кг/га, а в 2019 г. – –142.4 кг/га.

Исследования проводили в IV агроклиматическом районе Пермского края. В физико-географическом отношении район находится в подзоне южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. Климат умеренно-континентальный с холодной, продолжительной, снежной зимой и теплым коротким летом. Сумма средних суточных температур выше 10 °C составляет 1 700–1 900 °C. Длительность периода активной вегетации с температурой выше 10 °C в среднем составляет 115 дней, с температурой выше 15 °C – 60 дней. Район относится к зоне достаточного увлажнения: ГТК 1.4. Осадков за год выпадает 470–500 мм. Число дней со снежным покровом в среднем составляет 176 (Агроклиматические ресур сы…, 1979) .

Исследования проводили на опытном поле Пермского НИИСХ, филиала ПФИЦ УрО РАН, в полевом восьмипольном севообороте длительного стационарного опыта (без применения удобрений, с внесением N 60 P 60 K 60 ), на стационарных участках под многолетней бобовой культурой – козлятником восточным (Galega orientalis L.), под смешанным лесом и злаковоразнотравным лугом (рис. 1). Гранулометрический состав верхнего горизонта всех почв (по Н.А. Качинскому) тяжелосуглинистый (Zav'yalova, 2016) .

Лес – смешанный, с богатым травяным покровом. В древостое широко представлены береза, осина, реже клен, из хвойных – ель, пихта, сосна. Хорошо развит второй ярус и подлесок из рябины, липы, ольхи, черемухи и др. В напочвенном покрове преобладают кисличные, кислично-папоротниковые и разнотравно-злаково-папоротниковые ассоциации. Почва не испытывает механических нагрузок. В лесном фитоценозе на поверхности почвы накапливается неразложившийся за год слой опада в виде листьев, хвои, ветвей, т. е. мощная лесная подстилка, имеющая кислую реакцию (рН = 4.5) из-за опада хвойных пород. Под пологом смешанного леса ее толщина составляет около 3 см.

Рис. 1. Размещение объектов исследования: 1 – длительный опыт, вариант без удобрений, 2 – длительный опыт, с внесением N 60 P 60 K 60 , 3 – козлятник восточный, 4 – луг разнотравно-злаковый, 5 – смешанный лес.

Fig. 1. Arrangement of studied objects: 1 – long-term experiment, variant without fertilizers, 2 – long-term experiment, with N 60 P 60 K 60 application, 3 – eastern galega, 4 – cereal-grass meadow, 5 – mixed forest.

Видовой состав травостоя естественного злаковоразнотравного луга: 62% – злаковые, 13.5% – бобовые, 24.5% – разнотравье. Травостой не отчуждается. Избыточное накопление отмершей надземной массы приводит к обеднению видового разнообразия.

Козлятник восточный был посеян в 1988 г. и используется для получения семян. После уборки солома отчуждается. Минеральные удобрения применяли только в первые годы жизни культуры.

Полевой стационарный опыт был заложен в 1978 г. Агрохимическая характеристика почвы перед закладкой опыта (слой 0–20 см): рН KCI = 5.6; гидролитическая кислотность – 2.0, сумма поглощенных оснований – 21.0 мг-экв/100 г почвы, содержание органического углерода – 1.23%, подвижный фосфор – 175 мг/кг, обменный калий – 203 мг/кг (по Кирсанову). Севооборот парозернопропашной восьмипольный с чередованием культур: чистый пар, озимая рожь, картофель, пшеница, клевер 1-го г. п., клевер 2-го г. п., ячмень, овес. Общая площадь делянки 120 м2, учетная – 76.4 м2. Перед закладкой опыта было проведено известкование, полная доза извести была рассчитана по гидролитической кислотности. Органические удобрения не вносили. NPK в дозе 60 кг д. в. вносили под зерновые культуры, картофель. Под клевер удобрения не вносили, изучали последействие удобрений, внесенных под предшествующие культуры. Исследования проводили в верхнем горизонте почвы 0–20 см (3–20 см – под лесом). Агрохимическая характеристика почвы представлена в таблице 1.

Общее содержание фосфора в почве, содержание его минеральных и органических соединений определяли методом прокаливания Сэндерса и Вильямса, подвижные формы фосфора – по Кирсанову, степень подвижности фосфатов – по Н.П. Карпинскому и В.Б. Замятиной, кривые растворимости фосфатов – по Бобко-Масловой. Фракционный состав минеральных фосфатов определяли методом Гинзбург–Лебедевой. Лабораторные исследования проводили в воздушно-сухих образцах почвы. Почвенные образцы в длительном опыте отбирали с двух несмежных повторений в пяти точках на каждой делянке, на других объектах исследования – на специально выделенных стационарных участках методом конверта в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017. Смешанный почвенный образец составляли квартованием из индивидуальных проб. Статистическую обработку результатов полевых и лабораторных исследований проводили методами дисперсионного и корреляционно-регрессионного анализов с использованием пакета программ Microsoft Excel.

Таблица 1. Агрохимические свойства почвы, 2012–2013 гг.

Table 1. Agrochemical properties of soil, 2012–2013

|

Объект исследования |

Глубина, см |

pH KCl |

S |

Hг |

Са |

Mg |

N общ , мг/кг |

с орг , % |

|

мг-экв/100 г |

||||||||

|

Смешанный лес |

3–20 |

4.2 |

20,0 |

6.4 |

12.0 |

3.2 |

2 660 |

1.58 |

|

Злаковоразнотравный луг |

0–20 |

4.8 |

21.2 |

2.2 |

13.9 |

2.5 |

1 490 |

1.25 |

|

Козлятник восточный |

0–20 |

4.9 |

18.3 |

2.8 |

12.9 |

3.8 |

1 940 |

1.44 |

|

Полевой севооборот, без удобрений |

0–20 |

5.2 |

21.4 |

2.4 |

12.0 |

1.8 |

1 120 |

1.06 |

|

Полевой севооборот, N 60 P 60 K 60 |

0-20 |

5.1 |

22.6 |

2.7 |

13.6 |

2.8 |

1 582 |

1.18 |

|

НСР 05 |

- |

0.2 |

1.3 |

0.2 |

0.4 |

0.14 |

120 |

0.07 |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

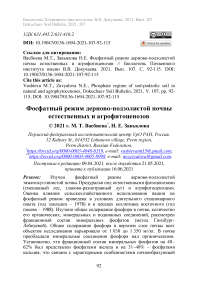

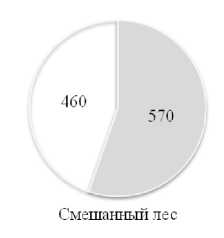

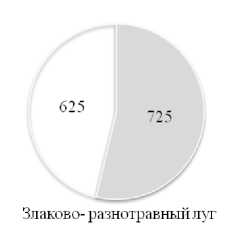

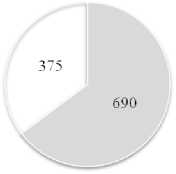

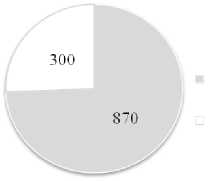

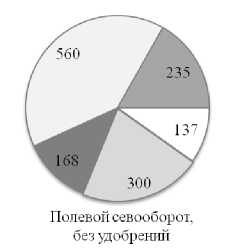

Исследования показали, что в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве под различными фитоценозами в верхнем горизонте общее содержание фосфора варьировало от 1 030 (± 68) до 1 350 (± 36) мг/кг (рис. 2). В почве под злаково-разнотравным лугом общее содержание фосфора было в 1.3 раза выше, чем под смешанным лесом.

В почве преобладали минеральные соединения фосфора. В почве под смешанным лесом, злаково-разнотравным лугом доля минеральных соединений фосфора составила 54–55%, органических – 45–46%. Антропогенное воздействие на почву нарушает сложившееся равновесие между органическими и минеральными формами соединений фосфора.

Полевой севооборот, без удобрений

Минеральный фосфор

Органический фосфор

Полевой севооборот. N60P60K60

Рис. 2. Содержание минеральных и органических соединений фосфора в дерново-подзолистой почве естественных и агрофитоценозов, мг/кг.

Fig. 2. The content of mineral and organic phosphorus forms in sod-podzolic soil of natural and agrophytocenoses, mg/kg.

Длительное возделывание сельскохозяйственных культур в течение пяти ротаций полевого восьмипольного севооборота привело к снижению в почве содержания органических соединений фосфора. Их количество было в 1.7 раза ниже, чем в почве под лугом, и в 1.2 раза ниже, чем под лесом. Аналогичные результаты получены в работе J. Jonczak (2015) . Доля органических соединений фосфора в данном варианте снизилась до 35%, минеральных – возросла до 65%. Полученные результаты в первую очередь связаны с уменьшением в почве содержания органического вещества. За пять ротаций отмечено снижение C орг с 1.23% (исходное содержание) до 1.00%. Минимальное содержание фосфора органических соединений и наибольшее содержание минеральных соединений наблюдали при внесении N 60 P 60 K 60 . Доля органических соединений фосфора составила 26%, минеральных – 74%. По сравнению с вариантом без удобрений длительное внесение минеральных удобрений существенно повысило в почве запасы минеральных соединений фосфора – на 0.4 т/га, наблюдаются тенденции снижения запасов фосфора органических соединений (рис. 3).

В работе И.В. Гулякина и др. (1973) отмечено, что систематическое применение удобрений способствует значительному увеличению содержания в почве минеральных соединений фосфора. Согласно расчетам Гриффита (Титова, 2005) , около 78% фосфора удобрений остается в почвах в форме минеральных соединений.

Под козлятником восточным соотношение органических и минеральных соединений фосфора оказалось близким к таковому в почве под смешанным лесом и злаково-разнотравным лугом. Посевы козлятника восточного с годами загущаются, количество корневых и пожнивных остатков увеличивается, следовательно, в почве повышается содержание органического вещества, что может положительно повлиять и на содержание органических соединений фосфора. Козлятник восточный – многолетнее травянистое растение озимого типа развития.

3,5 3,0 2,5 2,0

1,5 1,0 0,5 0,0

ь L b l b.

Общий запас фосфора

-

■ Запас минеральных соединений фосфора

-

■ Запас органических соединений фосфора

Рис. 3. Общий запас фосфора в дерново-подзолистой почве различных фитоценозов, запасы минеральных и органических соединений фосфора, т/га.

Fig. 3. Total phosphorus reserves in sod-podzolic soil of different phytocenoses, reserves of mineral and organic phosphorus forms, t/ha.

Многолетние травы считаются эффективными фитомелиорантами для воспроизводства плодородия почв: они стабилизируют гумусовое состояние, способствуют улучшению агрофизических свойств почвы, уменьшают интенсивность процесса эрозии. Со второго года жизни у культуры формируется мощная корневая система, проникающая в почву до 80–120 см. По нашим данным, козлятник ежегодно накапливает в пахотном слое почвы до 9 т корневых остатков на гектар, содержащих около 200 кг азота и 40 кг фосфора (Zav'yalova, 2016) . По литературным данным, растения второго – третьего года жизни в пахотном слое почвы накапливают более 10 т/га корневой массы (Степанов и др., 2017) .

Для органических соединений фосфора установлена достоверная средняя прямая корреляционная связь с содержанием органического углерода (r = 0.5); для минеральных соединений фосфора высокая – с показателем pH KCI , содержанием обменного кальция в почве (r = 0.7–0.8), средняя – с суммой обменных оснований (r = 0.5), обратная средняя корреляционная зависимость – с содержанием органического углерода (r = –0.6).

Выделение из почвы отдельных минеральных форм фосфора, различающихся по химическому составу, растворимости и доступности растениям, позволяет получить представление о соотношении лабильных и труднодоступных форм фосфора в почве и предвидеть их превращения (Гинзбург, 1981) . Фракционный состав минеральных фосфатов определяли методом Гинзбург– Лебедевой, который позволяет выделить пять фракций: фосфаты железа (Fe–P), фосфаты алюминия (Al–P), и три фракции фосфатов кальция (Ca–P I , Ca–P II , Ca–P III ), различающихся по основности, степени окристаллизованности и, следовательно, по растворимости и доступности растениям: Ca–P I – фосфаты щелочных и щелочноземельных металлов, аммония, Ca–P II – разноосновные фосфаты кальция (магния), Ca–P III – труднорастворимые высокоосновные фосфаты кальция типа апатита.

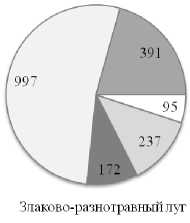

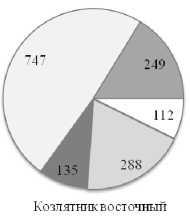

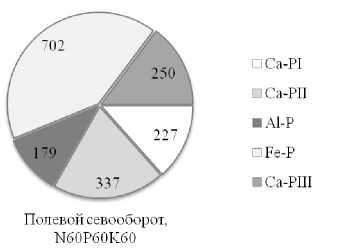

Исследования фракционного состава минеральных соединений фосфора дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы показали, что наибольшую долю в их составе занимали фосфаты железа (типа стренгита, диффренита и др.) – 40–62% (рис. 4). Следующей шла фракция фосфатов кальция (Ca–P) – 31–48%.

Рис. 4. Фракционно-групповой состав минеральных соединений фосфора дерново-подзолистой почвы под естественными фитоценозами и агрофитоценозами.

Fig. 4. Fractional composition of mineral phosphorus forms in sod-podzolic soil under natural phytocenoses and agrophytocenoses.

Высокое содержание фосфатов железа объясняется повышенным содержанием железа в данных почвах (Адрианов, 2004; Титова и др., 2005) . Почвообразующей породой исследуемой почвы является желто-бурая некарбонатная покровная глина. Характерной особенностью почвы, сформированной на богатых в минералогическом отношении пермских глинах, является высокое содержание обменных форм кальция и магния (которое, как и сумма поглощенных оснований, увеличивается с глубиной), что объясняет высокое содержание Ca–P.

Фосфаты алюминия (типа варисцита, ваввелита и др.) составили 8–12% от общего содержания минеральных фосфатов. Характер распределения фракций фосфатов в почве под различными фитоценозами имел свои особенности. В почве под естественными фитоценозами, по сравнению с агрофитоценозами, отмечено более высокое содержание Fe–P и более низкое содержание наиболее доступных для растений фракций – рыхлосвязанных и разноосновных фосфатов кальция. Минимальное количество фосфатов железа наблюдали при длительном использовании пашни (полевой севооборот, без удобрений), содержание фосфатов железа было в 1.6–1.8 раза меньше, чем под лесом и лугом. При сравнении с естественными фитоценозами длительное возделывание сельскохозяйственных культур в полевом севообороте привело к увеличению в почве рыхлосвязанных (Са–Р I ) в 1.4–2.0 раза и разноосновных фосфатов кальция (Са–Р II ) в 1.3 раза.

Остаточный фосфор удобрения (расчеты проведены разностным методом по сравнению с контрольным вариантом) закрепился в виде фосфатов железа (48%), подвижных рыхлосвязанных (31%) и разноосновных фосфатов кальция (13%). Под злаковоразнотравным лугом наблюдали самое высокое содержание труднорастворимых высокоосновных фосфатов кальция типа апатита Са–Р III .

Об особенностях фосфатного режима почв можно судить по соотношению суммы фосфатов кальция Са–РI + Са–РII и суммы фосфатов полуторных оксидов (Al–P + Fe–P). Чем выше эта величина, тем доступнее фосфор растениям (Ubugunov et al., 2015). По нашим данным, величина этого соотношения в почве под смешан- ным лесом и злаково-разнотравным лугом составила 0.28–0.30, под козлятником восточным – 0.45.

Максимальные значения соотношения (0.60–0.64) получены в пахотной почве полевого севооборота как в вариантах без применения удобрений, так и с внесением N 60 P 60 K 60 .

Установлена достоверная средняя и высокая прямая корреляционная связь фосфатов кальция и алюминия с кислотностью почвы (r = 0.5–0.8), с суммой обменных оснований (r = 0.4–0.8), обратная средняя и высокая корреляционная зависимость с содержанием органического углерода (r = –0.6–0.9). Между фосфатами железа и содержанием органического углерода наблюдали прямую среднюю корреляционную связь (r = 0.6) и обратную высокую – с кислотностью почвы (r = –0.75).

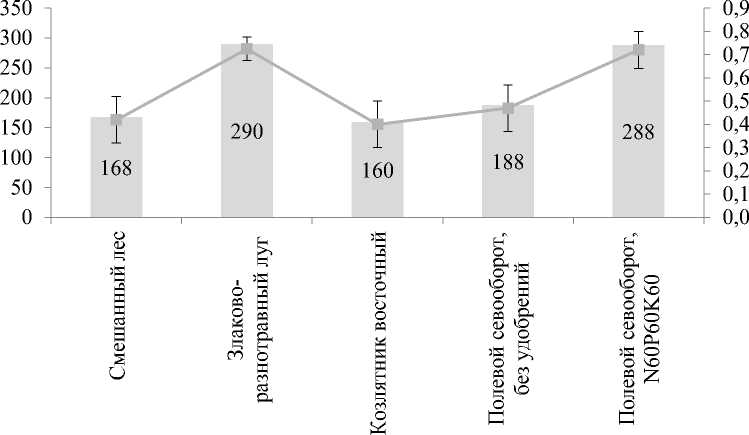

Содержание подвижных соединений фосфора в почве под смешанным лесом составило 168 мг/кг, их запасы в верхнем горизонте почвы – 0.4 т/га (рис. 5). В почве злаково-разнотравного луга количество подвижных соединений фосфора и их запасы были почти в два раза выше. Полученные результаты в первую очередь связаны с различным химическим составом и количеством надземной массы и корневых остатков, поступающих ежегодно в почву.

Под козлятником восточным и в контрольном варианте длительного стационарного опыта содержание подвижных соединений фосфора находилось на одном уровне (160–188 мг/кг), т. е. обеспеченность почвы подвижными соединениями фосфора для культур сплошного сева – высокая (150–250 мг/кг). Запасы составили 0.4–0.5 т/га.

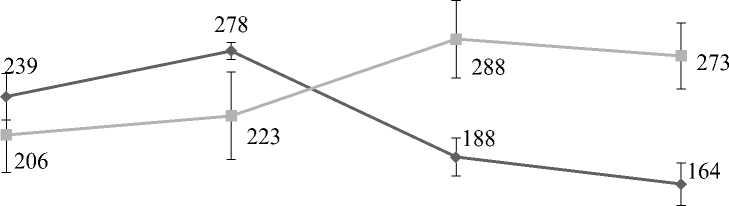

Наблюдение за динамикой содержания подвижных соединений фосфора в длительном стационарном опыте по ротациям (рис. 6) показало, что продолжительное возделывание сельскохозяйственных культур в полевом восьмипольном севообороте (контрольный вариант) привело к постепенному снижению содержания подвижных форм фосфора в почве от момента закладки опыта к пятой ротации с 239 до 164 мг/кг.

Внесение удобрений в первую очередь увеличивает содержание подвижных форм фосфора в почве, а также увеличивает их подвижность (Минеев и др., 2005) .

Подвижные соединения фосфора, мг/кг

—■— Запасы подвижных соединений фосфора, т/га

Рис. 5. Содержание подвижных соединений фосфора и их запасы в дерново-подзолистой почве под естественными фитоценозами и агрофитоценозами.

Fig. 5. Content of plant available phosphorus forms and their reserves in sod-podzolic soil under natural phytocenoses and agrophytocenoses.

0 II IV

—Контроль —■— N60P60K60

V

Рис. 6. Динамика содержания подвижных соединений фосфора в длительном стационарном опыте по ротациям (1978–2017 гг.).

Fig. 6. Dynamics of plant available phosphorus content in the long-term stationary experiment by rotations (1978–2017).

В первых ротациях севооборота содержание подвижных соединений фосфора в почве при внесении N 60 P 60 K 60 находилось на уровне контрольного варианта, к IV–V ротациям наблюдали увеличение содержания подвижных соединений фосфора в 1.5–1.7 раза, запасы в пахотном горизонте почвы увеличились до 0.7 т/га. Можно отметить, что относительное возрастание содержания подвижных форм элемента, по сравнению с увеличением общего содержания, гораздо более существенно.

Установлена достоверная высокая прямая корреляционная связь подвижных соединений фосфора с суммой обменных оснований и с содержанием обменного кальция в почве (r = 0.8) и слабая – с показателем pH KCI ( = 0.3).

Наиболее существенные процессы трансформации и поглощения фосфатов происходят с участием почвенного раствора, в который переходят наиболее подвижные, растворимые формы фосфатов. В почвенном растворе присутствует лишь малая часть фосфора, содержащегося в почве. Степень подвижности фосфатов (концентрация фосфат-ионов, находящихся в почвенном растворе) дерново-подзолистой почвы естественных фитоценозов и под козлятником восточным составила 1.6–1.7 мг/л. В почве контрольного варианта длительного опыта степень подвижности фосфатов была почти в 3 раза ниже (0.6 мг/л), что, возможно, связано с интенсивным потреблением фосфат-ионов из почвенного раствора сельскохозяйственными культурами. Применение минеральных удобрений обеспечило увеличение степени подвижности фосфатов до 1.4 мг/л. Корреляционной связи между содержанием подвижных соединений фосфора (по Кирсанову) и степенью подвижности фосфатов не выявлено. Отмечена прямая высокая корреляционная зависимость между степенью подвижности фосфатов и содержанием органического вещества в почве (r = 0.75).

Для более полной характеристики подвижных соединений фосфора в почве провели извлечение фосфора при разных величинах рН вытяжки по методике Е.В. Бобко, А.Л. Масловой (табл. 2).

Результаты исследований показали существенное увеличение содержания фосфора в растворах с повышением количества НСl, что свидетельствует о потенциальной растворимости природных фосфатов и, соответственно, о доступности их для пита- ния растений. Максимально высокая растворимость фосфатов отмечена в контрольном варианте длительного опыта, что согласуется с результатами фракционного состава фосфатов по Гинзбург-Лебедевой.

Таблица 2. Растворимость фосфатов дерново-подзолистой почвы различных фитоценозов, мг P 2 O 5 /100 г почвы

Table 2. Phosphates solubility in sod-podzolic soil of different phytocenoses, mg P 2 O 5 /100 g of soil

|

Объект исследования |

Количество растворителя, мл 0.1 н НCI |

|||||

|

0 |

2 |

4 |

6 |

9 |

12 |

|

|

Смешанный лес |

2.6 |

2.8 |

2.4 |

2.4 |

5.6 |

5.6 |

|

Злаковоразнотравный луг |

2.8 |

2.8 |

2.8 |

6.0 |

10.0 |

10.0 |

|

Козлятник восточный |

2.0 |

2.0 |

2.4 |

5.2 |

4.8 |

5.3 |

|

Полевой севооборот, без удобрений |

7.5 |

6.5 |

7.0 |

8.0 |

9.0 |

10.0 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве Преду-ралья общее содержание фосфора в верхнем слое варьировало от 1 030 до 1 350 мг/кг. Доля минеральных соединений фосфора в почве под естественными фитоценозами (смешанный лес, злаковоразнотравный луг) была немного выше, чем органических. В составе минеральных фосфатов преобладали фосфаты железа. В почве злаково-разнотравного луга количество подвижных соединений фосфора и их запасы были почти в два раза выше, чем под лесом. Степень подвижности фосфатов дерново-подзолистой почвы естественных фитоценозов была примерно на одном уровне (1.6–1.7 мг/л).

Длительное возделывание сельскохозяйственных культур в течение пяти ротаций полевого восьмипольного севооборота (кон- трольный вариант длительного опыта) привело к снижению в почве содержания органических соединений фосфора, их количество было в 1.7 раза ниже, чем в почве под лугом, и в 1.2 раза ниже, чем под лесом. На долю органических соединений фосфора в почве пришлось 35%, минеральных – 65%. Полученные результаты связаны с уменьшением в почве содержания органического вещества. В почве длительного стационарного опыта, по сравнению с естественными фитоценозами, отмечено более низкое содержание фосфатов железа и более высокое содержание наиболее доступных для растений рыхлосвязанных и разноосновных фосфатов кальция, что связано с трансформацией соединений фосфора в почве в результате сельскохозяйственного производства. Отмечено постепенное снижение содержания подвижных соединений фосфора в почве от момента закладки опыта к пятой ротации. Степень подвижности фосфатов была почти в 3 раза ниже, чем под лесом и лугом. Длительное внесение N60P60K60 привело к существенному увеличению в почве минеральных и подвижных соединений фосфора. Остаточный фосфор удобрения закрепился в виде фосфатов железа и наиболее доступных для растений рыхлосвязанных и разноосновных фосфатов кальция. Под козлятником восточным значения содержания органических, минеральных и подвижных соединений фосфора, а также их соотношение оказались близкими к таковым в почвах под смешанным лесом и злаково-разнотравным лугом.

Проблемы оценки нейтрального баланса деградации земель на уровне региона Российской Федерации // Земледелие. 2020. № 2. С. 3–6. DOI: 10.24411/0044-3913-2020-10201.

Список литературы Фосфатный режим дерново-подзолистой почвы естественных и агрофитоценозов

- Агроклиматические ресурсы Пермской области / Под общей ред. Е.В. Григорчук. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 156 c.

- Андрианов С.Н. Формирование фосфатного режима дерново-подзолистой почвы в разных системах удобрений. М.: ВНИИА, 2004. 296 с.

- Балгабаев А.М., Елешев Р.Е., Умбетов А.К., Иванов А.Л., Рогова О.Б., Колобова Н.А. Запасы и групповой состав фосфатов почв предгорной зоны Илийского Алатау и их изменение при длительном использовании // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2020. Вып. 101. С. 124–158. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-101-124-158.

- Волынкина О.В. Баланс питательных веществ на посевах сельскохозяйственных культур // Плодородие. 2020. № 4. С. 13–16. DOI: 10.25680/S19948603.2020.115.04.

- Гинзбург К.Е. Фосфор основных типов почв СССР. М.: Наука, 1981. 244 с.

- Гребенников А.М., Исаев В.А., Юдин С.А., Сапрыкин С.В., Чевердин Ю.И. Влияние способов обработки почвы на запасы элементов питания в сегрегационных черноземах // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2018. № 6. С. 13–18. DOI: 10.30850/vrsn/2018/6/13-18.

- Гулякин И.В., Чуприков Ю.К. Влияние удобрений на фосфатный режим дерново-подзолистой почвы // Агрохимия. 1973. № 8. С. 15–23.

- Иванов А.Л., Сычев В.Г., Державин Л.М. Агробиогеохимический цикл фосфора. М.: Типография Россельхозакадемии, 2012. 512 с.

- Кайгородов А.Т., Пискунова Н.И. Современное состояние почвенного плодородия пахотных земель Пермского края // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 4. С. 22–26.

- Косолапова А.И., Завьялова Н.Е., Митрофанова Е.М., Васбиева М.Т., Ямалтдинова В.Р., Фомин Д.С., Тетерлев И.С. Эффективность длительного применения удобрений на дерново-подзолистых почвах Предуралья // Агрохимия. 2018. № 2. С. 42–55. DOI: 10.7868/S0002188118020047.

- Красницкий В.М., Шмидт А.Г., Матвейчик О.А., Бобренко И.А. Динамика подвижного фосфора в почвах лесостепи Западной Сибири // Плодородие. 2020. № 2. С. 57–60. DOI: 10.25680/S19948603.2020.113.17.

- Минеев В.Г., Гомонова Н.Ф. Действие и последействие удобрений на плодородие дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы // Агрохимия. 2005. № 1. С. 5–13.

- Митрофанова Е.М. Влияние длительного применения минеральных удобрений и последействия извести на фосфатный режим дерново-поверхностноподзолистой почвы Предуралья // Агрохимия. 2017. № 7. С. 36–43.

- Степанов А.Ф., Христич В.В., Александрова С.Н. Козлятник восточный: биология, возделывание, использование. Омск: Изд-во ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2017. 420 с.

- Сычев В.Г., Кирпичников Н.А. Приемы оптимизации фосфатного режима почв в агротехнологиях. М.: ВНИИА, 2009. 176 с.

- Сычев В.Г., Шафран С.А., Виноградова С.Б. Плодородие почв России и пути его регулирования // Агрохимия. 2020. № 6. С. 3–13. DOI: 10.31857/S0002188120060125.

- Титова В.И., Шафронов О.Д., Варламова Л.Д. Фосфор в земледелии Нижегородской области. Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2005. 219 с.

- Цветнов Е.В., Цветнова О.Б., Макаров О.А., Марахова Н.А. Проблемы оценки нейтрального баланса деградации земель на уровне региона Российской Федерации // Земледелие. 2020. № 2. С. 3–6. DOI: 10.24411/0044-3913-2020-10201.

- Fresne M., Jordan P., Fenton O., Mellander P.E., Daly K. Soil chemical and fertilizer influences on soluble and medium-sized colloidal phosphorus in agricultural soils // Science of the total environment. 2021. Vol. 754. No. 142112. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.142112.

- Jonczak J., Simansky V., Pollakova N. Content and profile distribution of phosphorus fractions in arable and forest Cambic Chernozems // Sylwan. 2015. Vol. 159. No. 11. P. 931–939.

- Li C.L., Zhang P., Zhang J.J., Zhu P., Wang L.C. Forms, transformations and availability of phosphorus after 32 years of manure and mineral fertilization in a Mollisol under continuous maize cropping // Archives of agronomy and soil science. 2020. DOI: 10.1080/03650340.2020.1787385.

- Ubugunov L.L., Merkusheva M.G., Enkhtuyaa B. The content of available mineral phosphorus compounds in chestnut soils of Northern Mongolia upon application of different forms of phosphorite // Eurasian Soil Science. 2015. Vol. 48. No. 6. P. 634–642. DOI: 10.1134/S1064229315060113.

- Zav'yalova N.E. Humus and nitrogen in soddy-podzolic soils of different agricultural lands in Perm Region // Eurasian Soil Science. 2016. Vol. 49. No. 11. P. 1269–1275. DOI: 10.1134/S1064229316110119.