Фосфор в карбонатных породах

Автор: Юдович Я.Э., Кетрис М.П., Рыбина Н.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (303), 2020 года.

Бесплатный доступ

Путем статистической обработки более 7000 полных силикатных анализов вычислены новые, более достоверные кларки фосфора (Р2О5 и Р, %) и фосфорных модулей ФТМ (фосфор-титанового), ФКМ (фосфор-кальциевого), ФЖМ и ФОЖМ (фосфор-железного и фосфор-общежелезного) для карбонатных пород и их аналогов - неконсолидированных молодых осадков и карбонатных параметаморфитов. Эти кларки оказались заметно более низкими, чем у предшественников. Впервые выполнен анализ корреляций содержаний фосфора и значений фосфорных модулей с породообразующими компонентами карбонатных пород, что позволило прояснить механизм накопления в них фосфора.

Геохимия фосфора, фосфорные модули, кларки, корреляционный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149129419

IDR: 149129419 | УДК: 550.42 | DOI: 10.19110/geov.2020.3.2

Текст научной статьи Фосфор в карбонатных породах

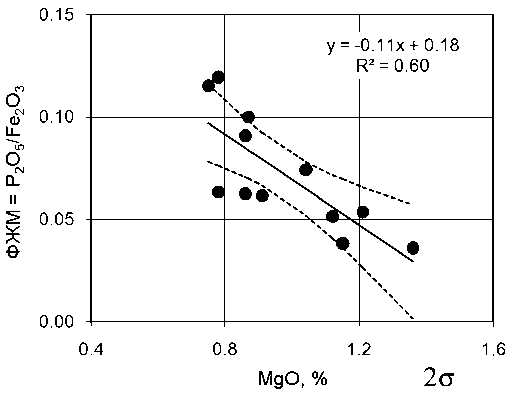

Рис. 1. Негативная корреляция фосфор-железного модуля ФЖМ с магнием в существенно карбонатных осадках Галапагосской рифтовой зоны. Построено по данным А. А. Мигди-сова и др., 1983 г. [25]

Fig. 1. Negative correlation of the phosphorus-iron module FGM with magnesium in significantly carbonate sediments of the Galapagos rift zone. Composed according to A. A. Migdisov et al., 1983 [25]

целом вынос фосфора в процессе литификации осадка ведет к тому, что осадочные породы оказываются беднее фосфором, чем породившие их осадки.

Наиболее богаты фосфором терригенные морские и океанские осадки, особенно самые глинистые. Осадки кремнистые в целом беднее терригенных, а наиболее бедны фосфором чистые карбонатные осадки [20].

Самой характерной для целого ряда осадков является негативная корреляция фосфор-железного модуля ФЖМ с магнием, не имеющая ясного истолкования. Другие корреляции (например, позитивная связь фосфора с щелочами или с титаном при одновременном антагонизме фосфора с кремнием) вполне понятны — они объясняются тяготением фосфора к глинистому компоненту осадков [20].

Е. С. Севастьянова и В. Н. Свальнов изучили распределение фосфора в глубоководных осадках восточной части Индийского океана. Карбонатные осадки оказались наиболее бедны фосфором: фораминиферо-вые — 0.25 (0.017—0.033) % Р и кокколитовые — 0.046 (0.034-0.058) % Р [13, с. 1045].

Черное море особо привлекало исследователей геохимии фосфора — как возможная актуалистическая модель формирования фосфоритов. По старым данным Н. М. Страхова (1947 г.), среднее содержание Р (пересчитанное Э. А. Остроумовым и И. И. Волковым на Р 2 О 5 ) в осадках Черного моря составляет (%): ми-диевые илы — 0.23, фазеолиновые илы — 0.23, глубоководные серые глины — 0.25, глубоководные глинистые пески — 0.23, переходный ил — 0.23, известковый ил — 0.16. Итак, только в известковых осадках содержание фосфора явственно пониженное, в прочих осадках оно примерно одинаково. В дальнейшем (1957 г.) Э. А. Остроумов и И. И. Волков изучили распределение Р 2 О 5 по вертикали черноморских осадков на 12 станциях [9].

Согласно Г. Н. Батурину [3, 4], в некоторых шельфовых фациях современного океана происходит образование фосфоритов. Этот процесс протекает в 4 этапа: 1) поставка фосфора на шельф апвеллингом; 2) осаж дение фосфора на дно в составе биогенного детрита; 3) диагенетическое перераспределение рассеянного фосфора в осадках; 4) вторичное обогащение за счет перемыва фосфатоносных осадков. Помимо шельфовой, вторая локализация фосфоритов в современном океане — это метасоматическая фосфатизация карбонатных пород подводных гор открытого океана. Причины такой фосфатизации остаются неясными, но И. О. Мурдмаа отдает предпочтение глубинному апвеллингу [8, с. 277-278].

Корреляции фосфора изучались нами в группе существенно карбонатных пелагических и терригенно-карбонатных морских осадков. Эта группа включает осадки Галапагосской рифтовой зоны и окраинных морей востока Азии, в том числе Японского моря. В галапагосских осадках [25], содержащих 0.11 % Р2О5 (n = 12), отмечается негативная корреляция магния с фосфор-железным модулем ФЖМ (рис. 1). Такая же зависимость наблюдается по средним данным в карбонатсодержащих осадках субтропической и тропической зон (СаО = 18.59 %) окраинных морей востока Азии, содержащих 0.14 % Р2О5 (n = 5 и N = 31) [2, 6]. Эта корреляция подтверждается антагонизмом фосфора и кремния, показывающим, что носителем фосфора является здесь карбонатное вещество.

Карбонатные породы

Наиболее важной работой по кларковой геохимии фосфора в карбонатных породах надо считать статью А. Б. Ронова и Г. А. Корзиной [11]. На основе анализа 289 средних проб карбонатных пород, составленных из 10339 образцов, они нашли, что содержание Р 2 О 5 в них составляет от 0.025 (аридные, пелагические) до 0.129 % (гумидные, прибрежно-морские). Фосфор считают биогенным, поскольку в распределении по стратиграфической шкале фосфор, рассеянный в карбонатных породах, следует за органическим углеродом [11, с. 683].

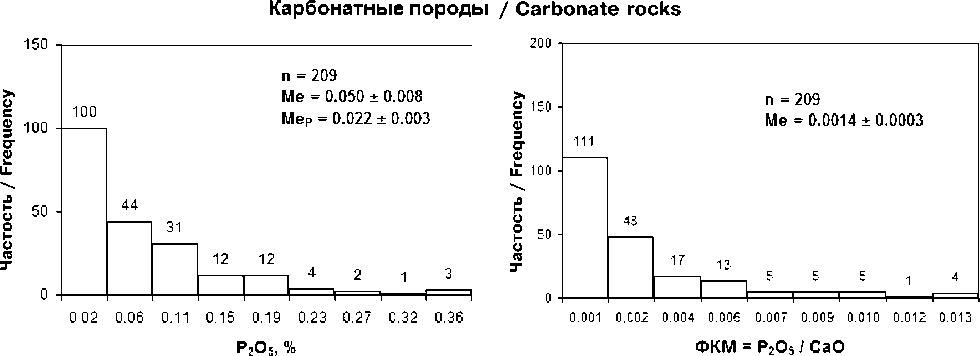

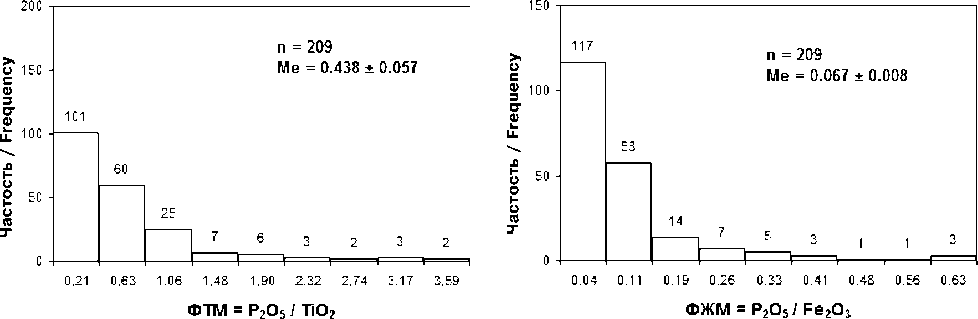

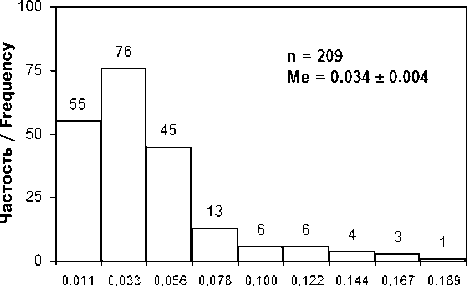

Среднемедианные значения для совокупности всех карбонатов, полученные нами на основании 209 выборок (рис. 2), составляют для Р2О5, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно (0.050 ± 0.008) % (или 0.022 ± 0.003 для элементарного P), 0.438 ± 0.057, 0.0014 ± 0.0003, 0.067 ± 0.008 и 0.034 ± 0.004. Таковы наши оценки кларков для карбонатных пород, которые оказались вдвое более низкими по сравнению с кларками предшественников. Естественно, что вследствие максимального содержания СаО фосфор-кальциевый модуль ФКМ — самый низкий среди осадочных пород, а фосфор-титановый ФТМ — очень высокий вследствие убогой тита-нистости большинства карбонатов.

В общем, большинство карбонатных пород бедно фосфором; в частности, кларк фосфора в карбонатах втрое ниже, чем в пелитах (Р2О5 — 0.05 против 0.14 %). Это значит, что, несмотря на экспериментально доказанную способность свежеосажденных карбонатов к сорбции фосфата, этот процесс на кларковом уровне лимитировался малым количеством доступного фосфата в наддонных или поровых водах.

В области нижекларковых содержаний фосфора заслуживают внимания среднеордовикские карбонаты о-ва Вайгач. Здесь в общей совокупности (n = 80, P2O5 = 0.02 %) глинистых карбонатных пород [21, с. 161]

ФОЖМ = Р2О5 / (Fe2Os + Fed)

Рис. 2. Частотное распределение показателей фосфористости по 209 выборкам карбонатных пород

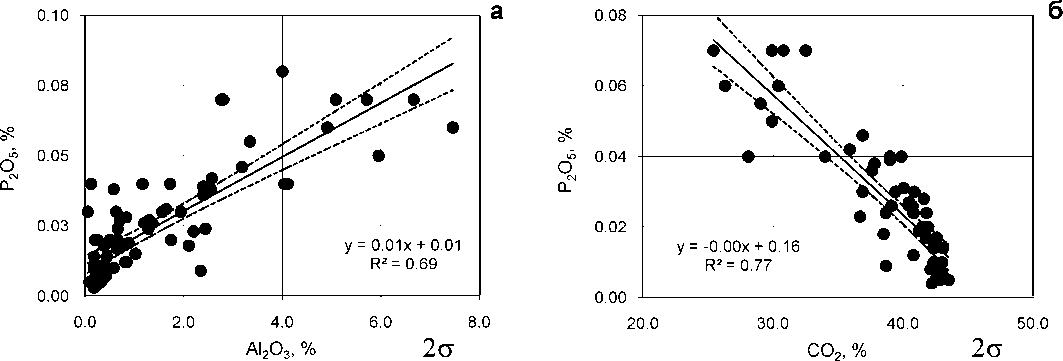

Fig. 2. Frequency distribution of phosphoricity indicators for 209 samples of carbonate rocks наблюдается позитивная корреляция фосфора с алюминием (рис. 3, а), а в частной выборке существенно известковых пород (n = 54, P2O5 = 0.03 %) — негативная корреляция с карбонатностью (рис. 3, б). Обе связи означают одно и то же: прирост фосфатности по мере увеличения глинистости карбонатных пород. Эта же закономерность выражается в частной выборке глинистых доломитовых известняков (n = 21, P2O5 = 0.03 %), где фосфор коррелирует с титаном.

В общей совокупности (n = 60, P2O5 = 0.02 %) верхнеордовикских карбонатов на о-ве Вайгач [21, с. 164] наблюдается позитивная корреляция фосфора с щелочами, а в частной выборке глинистых доломитовых известняков (n = 14, P2O5 = 0.02 %) — позитивная корреляция фосфор-железного модуля ФЖМ с модулем нормированной щелочности НКМ. Обе корреляции, по-видимому, отражают прирост фосфора по мере роста терригенной примеси в чистых карбонатах. Это под- 16

тверждается и значимой (хотя и сильно размытой) связью фосфора с титаном в частной выборке существенно известковых пород (n = 50, P 2 O 5 = 0.02 %).

В числе других выборок со значимыми корреляциями нижекларкового фосфора — силурийские карбонаты Кожимской площади на Приполярном Урале [21, с. 166], нижнесилурийские, лудловские и верхнедевонские — на том же о-ве Вайгач [21, с. 169, 170, 206]. В этих выборках проявляются позитивные корреляции фосфора с некарбонатными компонентами пород — с алюминием или титаном, иногда и с натрием.

В области околокларковых содержаний фосфора заслуживают внимания рифейские карбонатные породы Башкирского мегантиклинория [1, с. 106—112]. В общей совокупности глинистых известняков и доломитов (n = 37, P2O5 = 0.05 %) наблюдается сильно размытая негативная корреляция фосфора с СаО, т. е. накопление фосфора по мере убывания карбонатности пород (или,

Рис. 3 . Корреляции фосфора в среднеордовикских глинистых карбонатах о-ва Вайгач: с алюминием в общей совокупности (а), с карбонатностью в существенно известковых породах (б). Построено по данным М. Б. Птицына и др., 1983 г. [21, с. 161]

Fig. 3 . Correlations of phosphorus in the middle Ordovician clay carbonates of the Vaigach Island: with aluminum in the general population (a), with carbonate in substantially calcareous rocks (b). Composed according to M. B. Ptitsyn et al., 1983, [21, p. 161]

что то же самое, прирастания глинистости). В частной выборке глинистых доломитов (n = 7, P 2 O 5 = 0.06 %) отмечается позитивная корреляция фосфор-железного модуля ФЖМ с СаО, означающая прирост гидроксид-но-сорбированного фосфора по мере нарастания кар-бонатности (или убывания глинистости).

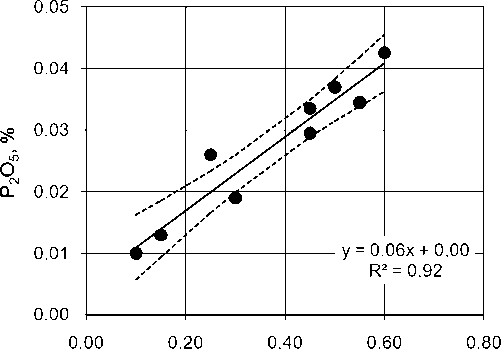

В совокупности средних составов (m = 11, nm = 1305, P2O5 = 0.04 %) нижнерифейских магнезитоносных доломитов Южного Урала [15, с. 104—105] фосфор позитивно коррелирует с окисным железом (рис. 4) и негативно, хотя и слабо, — с магнием1. Видимо, присутствие в доломитах примеси магнезита (показатель MgO/CaO нередко превосходит доломитовую норму 0.72) не способствует накоплению гидроксидного носителя фосфора.

Fe2O3, % 2о

Рис. 4. Позитивная корреляция фосфора с окисным железом в нижнерифейских магнезитоносных доломитах Южного Урала. Средние данные. Построено по данным Л. П. Урасиной и др., 1993 г. [15, с. 104-105]

Fig. 4. Positive correlation of phosphorus with iron oxide in the lower Riphean magnesite-bearing dolomites of the South. Urals's. Average data. Composed according to L. P. Urasina et al., 1993 [ 15, p. 104-105]

Из числа других выборок со значимыми корреляциями околокларкового фосфора [20, с. 221—325] назовем примеры в нашем регионе Приполярного Урала: ордовикские карбонаты на Ичет-Ляге, притоке Илыча, и девонские карбонаты на Кожимской площади. В них можно видеть примерно такие же эмпирические закономерности, что и отмеченные выше.

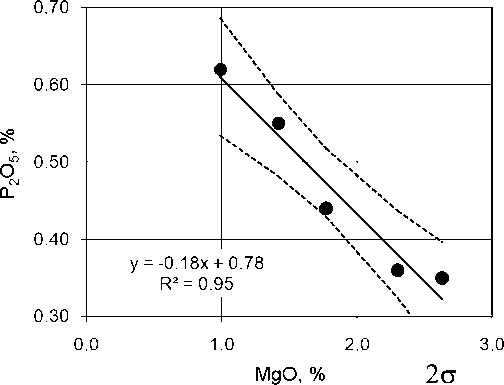

В области вышекларковых содержаний фосфора заслуживает внимания малая совокупность (n = 5, P 2 O 5 = 0.59 %) богатых фосфором среднеордовикских доло-митисто-известковых мергелей Печорского Урала, содержащих бертьериновые («шамозитовые») оолиты [22, с. 29]. Здесь фосфор показывает сильную негативную корреляцию с магнием (рис. 5) и более слабую позитивную корреляцию с окисным железом. Последнее вполне ожидаемо, так как очевидно, что носителем фосфора здесь являются именно железистые оолиты. Поскольку бертьериновые оолиты — это продукт размыва гумид-ной коры выветривания на близлежащей суше [22], то приходится заключить, что сорбции фосфора на выне-

Рис. 5. Негативная корреляция фосфора с магнием в содержащих бертьериновые оолиты среднеордовикских мергелях на р. Илыч. Наши данные, 1981 г. [22, с. 29]

Fig. 5. The negative correlation of phosphorus with magnesium in the berthierine-bearing oolites in the middle Ordovician marls on the Ilych river. Our data, 1981 [22, p. 29]

сенных при размыве этой коры гидроксидах железа не благоприятствовал небольшой прирост магнезиально-сти известняков (среднее содержание MgO составляет всего лишь 1.82 %).

В числе других выборок со значимыми корреляциями вышекларкового фосфора или фосфорных модулей можно назвать [20, с. 221—325]: глинистые карбонаты и мергели нижнекембрийской орогенной молассы (мер-кушевская свита) на Ханкайском массиве Приморья; слабоглинистые и глинистые известняки и доломиты, а также мергели трех свит быстринской серии верхнего рифея на Тимане; фанерозойские карбонаты Юж. Верхоянья; бокситоносные карбонатные толщи на Ср. Тимане; фаменские марганценосные кремнистые карбонаты Пай-Хоя; потенциально алмазоносные пермские мергели Ю.З. Притиманья. В этих примерах наблюдаемые корреляции обычно требуют допускать как минимум два носителя фосфора: глинистый и гидрок-сидный, причем второй может быть (как на Пай-Хое) и гидротермальным.

Метаморфические карбонаты

Среднемедианные значения фосфористости для совокупности древних метакарбонатных пород были получены на основании 66 выборок, охватывающих более 300 анализов, и для P2O5, ФтМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно (0.065 ± 0.017) (или 0.029 ± 0.008 % для элементарного P), (0.435 ± 0.122), (0.002 ± 0.001), (0.099±0.026) и (0.036 ± 0.008)%.

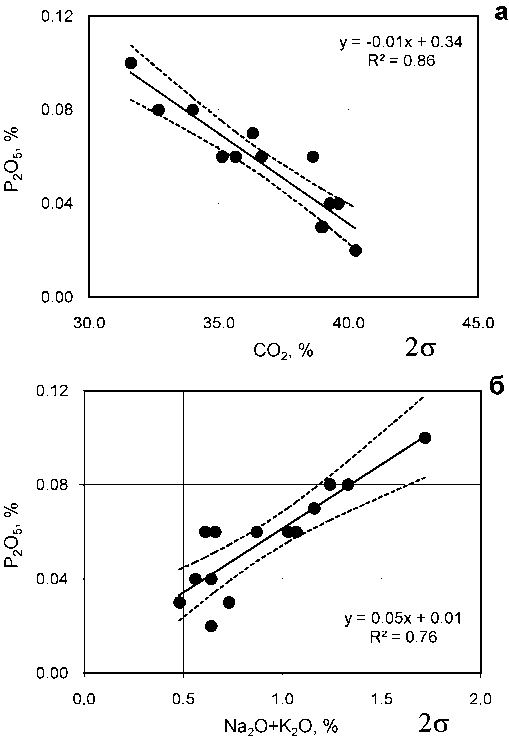

Среди метакарбонатов с околокларковыми содержаниями фосфора назовем древние кальцитовые мраморы с диопсидом, плагиоклазом, тремолитом и флогопитом, описанные на УКЩ по р. Тетерев [10], где в общей совокупности при нормальной фосфатности (Р 2 О 5 = 0.06 %, n = 14) устанавливается негативная связь фосфора с карбонатностью (рис. 6, а) и, соответственно, позитивная с большинством остальных некарбонатных компонентов, в частности со щелочами (рис. 6, б). Найденные корреляции означают одно и то же — носителем фосфора является силикатное (а не карбонатное) вещество этих мраморов.

Из числа выборок метакарбонатов с вышекларко-выми содержаниями фосфора отметим песчанистые метакарбонаты раннепротерозойских свит соваярви и хирвинаволок в Сев. Карелии [10]. Здесь при заметной фосфатности (Р2О5 = 0.10 %, n = 15) выявляется корреляция фосфор-кальциевого модуля ФКМ (то есть фактически — апатитового фосфора) с щелочами.

Обсуждение данных

Поскольку главным источником кларкового фосфора карбонатных пород был биогенный фосфор Рбио остаточного органического вещества, то причиной дефицита растворенного фосфата при карбонатной седиментации был дефицит ОВ в карбонатном осадке, ибо большая часть исходного ОВ карбонатных фоссилий разлагалась, еще не достигая дна бассейна. В итоге чистые карбонатные осадки оказывались почти стерильными по фосфору. Лишь в аноксических обстановках, в которых формировались карбонатные осадки с повышенным содержанием Сорг (будущие черные сланцы) фосфор мог концентриро- 18

Рис. 6. Корреляции фосфора в мраморах УКЩ: с карбонатностью (а) и щелочами (б). Построено по данным Н. И. Половко и др., 1975 г. [10, с. 38-39]

Fig. 6. Correlation of phosphorus in the marbles of the Ukraine Shield: with carbonate content (a) and alkalies (b). Composed according to N. I. Polovko et al., 1975[10, p. 38-39]

ваться в вышекларковых количествах — даже в чистых карбонатных породах.

Однако в большинстве случаев повышение содержаний фосфора наблюдается не в чистых, а в смешанных карбонатно-силикатных породах, в частности в мергелях. Эта закономерность была отмечена еще в сводке Ф. Кларка 1924 г. [24]. В среднем составе чистых известняков (n = 345), содержавших 5.10 % SiO 2 и 0.81 % Al2O3, им было найдено 0.04 % Р2О5, а в более глинистых «строительных известняках» (n = 498), содержавших 14.09 % SiO2 и 1.75 % Al2O3 — на порядок больше, 0.42 % Р 2 О 5 . Подтверждая эти данные, ученики Я. В. Самойлова2 — В. А. Зильберминц и В. П. Маслов в 1928 г. нашли для чистых известняков карбона Донбасса (n = 543) с выходом нерастворимого остатка 4.10 % (в среднем 0.05 %) Р 2 О 5 , а для 32 проб известняков более глинистых, с выходом н.о. 17.2 % — вчетверо больше, 0.22 % Р2О5 [7, с. 110-112].

Исследование корреляций фосфора часто выявляет позитивную корреляцию Р2О5 с Al2O3 и TiO2, а нега- тивную — с СаО и особенно c MgO. Это указывает на концентрацию фосфора в некарбонатных компонентах пород — обычно глинистых, реже алевритовых, при разбавляющей роли карбонатной матрицы. Лишь в условиях лавинной седиментации (как в орогенных молассах) OB карбонатных осадков могло предохраняться глинистыми покрышками от быстрого окисления, что обеспечивало лучшую сохранность Рбио в карбонатном осадке.

Таким образом, наше исследование позволяет дополнить вывод А. Б. Ронова [11]: главными носителями кларкового фосфора в карбонатных породах является не только остаточное OB, но, по-видимому, также и силикатно-сорбированный фосфор в глинистом веществе. Реже можно допускать участие и гидроксид-но-сорбированного фосфора, хотя доля такого фосфора обычно также позитивно коррелируется с количеством силикатной примеси в карбонатной породе. Иногда, впрочем, наблюдалась и обратная картина — позитивная корреляция модуля ФЖМ с карбонатностью.

Накопление фосфора в карбонатных породах может быть обусловлено сорбцией фосфата на веществе карбонатных осадков. Этот процесс экспериментально изучался А. B. Савенко [12]. Она осаждала фосфат, растворенный в искусственной морской воде (начальные концентрации фосфата составляли 3, 6 и 9 мкмоль/л) на получаемой путем добавок бикарбоната натрия взвеси СаСО з . Эти эксперименты моделировали процесс захвата фосфата из поровых вод в диагенезе карбонатного осадка. B согласии с ранее имевшимися данными выяснилось, что свежеосажденный карбонат захватывает фосфат тем сильнее, чем выше исходная концентрация фосфата и чем ниже карбонатная щелочность. Например, при исходной концентрации фосфата 3.02 мкмоль/л и при щелочности 9.0 мг-экв/л осадок СаСО з содержал всего 0.057 % Р, а при соответствующих цифрах 9.01 мкмоль/л и 6.0 мг-экв/л — на порядок больше, 0.71 % Р. Поэтому проведенные эксперименты позволили заключить [12, с. 743]:

«Концентрация фосфора в диагенетическом СаСО з может достигать 0.5—0.7 мас. %, и процессы соосаж-дения фосфора с СаСО з , по-видимому, являются важным фактором, контролирующим концентрацию фосфора в поровых растворах осадков морей и океанов, испытавших интенсивный диагенез».

Рассеянный фосфор, захваченный карбонатным веществом, в диагенезе может сконцентрироваться в виде фосфатных конкреций или иных конкрециеподобных обособлений — как в существенно карбонатных породах, так и в существенно терригенных. К этому надо добавить давно известную существенную разницу между способностью к прочной сорбции фосфата между кальцитом и доломитом. Дело в том, что сорбированный карбонатом фосфат со временем превращается во франколит с общей формулой Са5[РОД з [СО з ] (F, Cl, OH), растворимость которого несколько ниже растворимости чистого СаСО з , что и обусловливает сохранение сорбированного фосфата в карбонатном осадке (а затем в литифицированной карбонатной породе). Однако присутствие в среде мелких ионов Mg2+ амор-физует кристаллическую структуру карбоната кальция, что провоцирует десорбцию, поскольку сильно повышает растворимость магнийсодержащего кальциевого фосфата [18, с. 198].

Существует также экспериментально доказанная разница в сорбционном поведении полиморфов карбоната кальция — кальцита и арагонита [18, с. 185]. Особенности этих процессов таковы, что в закрытой системе (ограниченный ресурс фосфата) в первую очередь будет фосфатизироваться арагонитовый материал (и фосфат получится стронциеносным), а в открытой (свободный обмен с наддонной водой) более важным осадителем фосфора постепенно станет кальцит (если, конечно, в осадке присутствуют оба карбоната). Поэтому, как отмечают B. з. Блисковский и Д. А. Минеев [5], «из фосфоритов наиболее богаты стронцием органогенные образования», т. е. ракушечные фосфориты.

Экспериментальные данные находятся в согласии с натурными наблюдениями. B частности, как подчеркнул И. И. Bолков (197з г.), содержание Р в кокколитовых черноморских илах (0.08 %) явно аномально высоко, тогда как содержание фосфата в поровых водах аномально низко. При этом экспериментами К. Гленна и М. Артура (1985 г.) была установлена тесная корреляция между скоростями накопления СаСО з и минерального фосфора Рмин. B совокупности обе закономерности доказывают сорбцию фосфата на карбонатных остатках нанопланктона [18, с. 184].

Метакарбонаты оказались несколько богаче фосфором, чем неметаморфизованные карбонаты. Причину, по-видимому, надо искать не в метаморфизме, поскольку практически все мраморы и кальцифи-ры — образования докембрийские, даже архейские. Bполне возможно, что первичные карбонатные осадки этого возраста формировались в бассейнах, воды которых были богаче фосфором, нежели в фанерозое.

Заключение

Рассмотренные материалы позволяют сделать несколько выводов.

-

1. Среднемедианные значения для совокупности карбонатных пород, полученные на основании 209 выборок, составляют для Р2О5, ФТМ, ФКМ, ФЖМ и ФОЖМ соответственно (0.050 ± 0.008) % (или 0.022 ± 0.00з для элементарного P), 0.4з8 ± 0.057, 0.0014 ± 0.000з, 0.067 ± 0.008 и 0.0з4 ± 0.004. Эти цифры можно считать нашими оценками кларков для карбонатных пород, которые оказались вдвое более низкими по сравнению с кларками предшественников. Естественно, что вследствие максимального содержания СаО фосфор-кальциевый модуль ФКМ — самый низкий среди осадочных пород, а фосфор-титановый ФТМ — очень высокий вследствие убогой титанистости большинства карбонатов.

-

2. B общем, большинство карбонатных пород бедно фосфором. Это значит, что, несмотря на экспериментально доказанную способность свежеосажденных карбонатов к сорбции фосфата, этот процесс на клар-ковом уровне лимитировался малым количеством доступного фосфата в наддонных или поровых водах.

-

з. Поскольку, как было показано в основополагающей работе А. Б. Ронова и Г. А. Корзиной [11], главным источником кларкового фосфора карбонатных пород был биогенный фосфор Р б ио остаточного органического вещества, то причиной дефицита растворенного фосфата при карбонатной седиментации был дефицит OB в карбонатном осадке. Лишь в аноксических обста- 19

-

4. Однако в большинстве случаев повышение содержаний фосфора наблюдается не в чистых, а в смешанных карбонатно-силикатных породах, что было отмечено еще Ф. Кларком в 1924 г. и В. А. Зильберминцем и В. П. Масловым в 1928 г.

-

5. Исследование корреляций фосфора часто выявляет позитивную корреляцию Р 2 О 5 с AI 2 O 3 и ТЮ 2 , а негативную — с СаО и особенно с MgO. Это указывает на концентрацию фосфора в некарбонатных компонентах пород — обычно глинистых, реже алевритовых, при разбавляющей роли карбонатной матрицы. Лишь в условиях лавинной седиментации (как в орогенных молассах) ОВ карбонатных осадков могло предохраняться глинистыми покрышками от быстрого окисления, что обеспечивало лучшую сохранность первичнобиогенного Р б ио в карбонатном осадке.

-

6. Таким образом, наше исследование позволяет дополнить вывод А. Б. Ронова: главными носителями кларкового фосфора в карбонатных породах является не только остаточное ОВ, но, по-видимому, также и силикатно-сорбированный фосфор в глинистом веществе. Реже можно допускать участие и гидроксидно-сорби-рованного фосфора, хотя доля такого фосфора обычно также позитивно коррелируется с количеством силикатной примеси в карбонатной породе. Иногда, впрочем, наблюдалась и обратная картина — позитивная корреляция модуля ФЖМ с карбонатностью.

-

7. Метакарбонаты несколько богаче фосфором не-метаморфизованных карбонатов — возможно, вследствие повышенного содержания фосфора в морях докембрия.

новках, в которых формировались карбонатные осадки с повышенным содержанием Сорг (будущие черные сланцы), фосфор мог концентрироваться в вышекларко-вых количествах — даже в чистых карбонатных породах.

Список литературы Фосфор в карбонатных породах

- Анфимов Л. В. Литогенез в рифейских осадочных толщах Башкирского мегантиклинория (Южный Урал). Екатеринбург: УрО РАН, 1997. 289 с.

- Астахов А. С. Литохимия осадков материковой окраины востока Азии. Владивосток: Дальнаука, 2001. 240 с.

- Батурин Г. Н. Фосфатонакопление в океане. М.: Наука, 2004. 464 с.

- Батурин Г. Н. Фосфориты на дне океанов. М.: Наука, 1978. 232 с.

- Блисковский В. З., Минеев Д. А. Камни плодородия. М.: Недра, 1986. 213 с.