Фотодинамическая терапия в комбинированном лечении транзиторных метастазов меланомы в кожу и мягкие ткани

Автор: Закурдяева И.Г., Каплан М.А., Капинус В.Н., Боргуль О.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 т.22, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты паллиативного лечения 55 больных с транзиторными метастазами меланомы в кожу и мягкие ткани, включающего фотодинамическую терапию с фотосенсибилизатором «Фотолон» и лекарственную терапию. Очаговая фотодинамическая терапия с фотосенсибилизатором «Фотолон» была наиболее эффективна при лечении метастазов в кожу (объективный ответ на лечение составил 71,4 %). Медиана продолжительности лечебного эффекта – 4,8±1,0 месяца.

Фотодинамическая терапия, транзиторные метастазы, комбинированное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/170170111

IDR: 170170111

Текст научной статьи Фотодинамическая терапия в комбинированном лечении транзиторных метастазов меланомы в кожу и мягкие ткани

Меланому кожи отличает крайняя степень злокачественности, для которой в отдалённые сроки после лечения первичной опухоли характерны не только местный рецидив или появление регионарных лимфагенных метастазов, но и более частое развитие отдалённых метастазов. Локализация первичной опухоли оказывает существенное влияние на характер и время развития метастазирования. Так, среди больных с первичной меланомой кожи на конечностях метастазы появляются позже, чем при других локализациях этой опухоли, и до 5 лет доживают около 40 % пациентов. У пациентов с меланомой в области груди, живота, головы и шеи метастазы выявляются раньше, снижая показатель пятилетней выживаемости до 20 % [1]. К особому виду метастазирования, достаточно часто осложняющего течение заболевания в отдалённые сроки после лечения первичного очага, относятся транзиторные метастазы. Они возникают в анатомической области на участке между местом иссечения первичного очага и регионарным лимфатическим коллектором.

Транзиторные метастазы могут быть представлены единичными или множественными узелками, расположенными в собственно дерме и/или в подкожной жировой клетчатке. С точки зрения механизма своего развития эти образования сходны с местными рецидивами. Возникновение локорегионарных метастазов в большинстве случаев является фактором высокого риска прогрессирования заболевания и, следовательно, неблагоприятного прогноза. В связи с этим такие больные, после выполнения у них условно «радикальной» операции в объёме лимфаденэктомии и/или иссечения местного рецидива, нуждаются в системном профилактическом лечении [2]. Транзиторные метастазы, как правило, возникают при благоприятных для них условиях, например, при нарушении тока лимфы через регионарный лимфоколлектор, к каким относится и обычная венозная недостаточность. Можно допустить, что отдельные клетки могут задерживаться в мелких изменённых лимфатических сосудах, превращаясь в сателлиты, как в пределах 5 см от первичного очага, так и более отдалённых зонах. В последнем случае эти

очаги нужно расценивать как транзиторные метастазы, а близлежащие - как потенциальные источники местного рецидива [2].

Цель и задача исследования - разработать методику комбинированного лечения больных с транзиторными метастазами меланомы кожи, используя возможности фотодинамической терапии и современной лекарственной терапии.

Материалы и методы

В исследование было включено 55 пациентов с транзиторными метастазами меланомы кожи. Диагноз у всех больных установлен на основании тщательного сбора анамнеза, данных клинических исследований и подтверждён морфологически. Всего под наблюдением находилось мужчин 18 (32,7 %), женщин - 37 (67,3 %). По локализации первичной меланомы все больные распределились следующим образом: у 18 (32,7 %) - на коже верхних конечностей, у 37 (67,3 %) - на коже нижних конечностей. Все пациенты были разделены на две группы. Средний возраст в первой группе составил 52,3±1,3 года, медиана - 52, во второй - 51,6±3,3, медиана - 48. В первую (исследуемую) группу было включено 30 больных, которым проводилось комбинированное лечение. Вторую - группу сравнения - составили 25 пациентов, 14 из них были оперированы, 11 больным было проведено лекарственное лечение (дакарбазин, цисплатин). Во время лечения у всех больных группы сравнения было отмечено прогрессирование заболевания. С учётом клинических симптомов заболевания, общего статуса больного, возраста пациента, локализации, количества и распространённости метастазов в кожу и мягкие ткани методы системного и локального лечебных воздействий подбирались индивидуально. У 30 больных исследуемой группы с транзиторными метастазами (47 очагов), у которых они располагались в виде единичных или множественных узелков, в дерме и/или в подкожной жировой клетчатке, что затрудняло точное определение распространения поражения для локального облучения, была применена фотодинамическая терапия. Лечение было проведено по методике, представленной на рис. 1.

Рис . 1. Комбинированный метод лечения больных с транзиторными метастазами. Примечание: Л/У - лимфатические узлы; РОД - разовая очаговая доза; СОД - суммарная очаговая доза.

Лечение начиналось с полихимиотерапии по следующей схеме: дакарбазин –1000 мг/м2 внутривенно, капельно в 1-й день; на 2-й – цисплатин, 100 мг/м2 внутривенно, капельно и доксорубицин – 30 мг/м2 внутривенно, капельно. Методика фотодинамической терапии (ФДТ) тран-зиторных метастазов при диссеминированной меланоме кожи разработана в отделе лазерной и фотодинамической терапии МРНЦ и заключается в следующем: сразу после окончания лекарственного этапа лечения больному вводили фотосенсибилизатор «Фотолон» в дозе 1-2 мг/кг внутривенно, капельно. Через 3 часа после его введения проводили сеанс ФДТ на лазерном аппарате «Латус-2» (662 нм) с помощью гибких моноволоконных световодов с линзой. Для определения границ транзиторных метастазов и распространённости метастатического процесса проводили стандартную процедуру флуоресцентного и спектрального компьютерного анализа. Очаги до 1,0 см в диаметре, как правило, облучали дистанционно одним полем. Очаги от 1 до 2 см в диаметре также облучали дистанционно и/или контактно 3-4 полями с перекрытием на 0,3-0,4 см. Световую дозу подводили перпендикулярно поверхности опухоли, плотность мощности составляла 300-500 мВт/см2 (при дистанционном облучении) и 700-800 мВт/см2 (при контактном облучении). Суммарная доза лазерного излучения составляла 900-1500 Дж на очаг. На 22 день лекарственное лечение возобновляли: дакарбазин – 1000 мг/м2 внутривенно, капельно в 1-й день; на 2-й – цисплатин, 100 мг/м2 и доксорубицин – 30 мг/м2 внутривенно, капельно. Ди-санционная гамма-терапия на лимфатические узлы зон вероятностного барьера метастазирования, по 2 Гр ежедневно до СОД=40 Гр начиналась сразу после окончания лекарственного этапа лечения и продолжалась в течение 3-4 недель. При локализации метастазов в мягкие ткани и кожу на верхней конечности зоной вероятностного барьера метастазирования была шейно-над-подключичная, при метастатическом поражении на нижней конечности – паховобедренная и подвздошная области. В последующем с целью консолидации результатов лечения проводили лекарственную терапию каждые 2-3 месяца в течение двух лет по схеме, описанной выше.

Эффективность фотодинамической терапии была оценена у всех пациентов, прежде всего клинически по изменению характера жалоб больного, данным визуального осмотра. В процессе облучения больные ощущали в зоне фотодинамического воздействия жжение от незначительного до выраженного и боль различной степени интенсивности. Объективизировать результаты лечения позволяло ультразвуковое исследование. При очаговой фотодинамической терапии уже на 1-2 день у больных отмечались признаки фотохимических реакций: гиперемия в зоне облучения, побледнение кожных покровов над опухолью и вокруг неё, формирующееся за счёт нарушения в ней кровообращения, точечные геморрагии, отёк тканей. В дальнейшем в зоне облучения формировался струп, который отторгался через 4-6 недель (рис. 2).

1 день после ФДТ

1 месяц после ФДТ

12 месяцев после ФДТ

Рис . 2. Пациентка А. «Фотолон» 1,5 мг/кг, Е – 1200 Дж на очаг. Примечание: ФДТ – фотодинамическая терапия.

Сроки наблюдения за больными составляли от 1 до 60 месяцев. Непосредственный эффект лечения оценивали на основании данных о динамике изменения размеров опухолевых очагов после ФДТ. Критерии клинической оценки эффективности фотодинамической терапии включали в себя следующие показатели: Полная регрессия (ПР) - полное исчезновение визуальных признаков опухолевого роста, установленное через 1 месяц после лечения. Частичная регрессия (ЧР) – уменьшение размеров опухоли (или суммы площадей опухолевых образований) на 50 % и более, установленное через месяц после лечения. Стабилизация (Ст) – уменьшение размеров опухоли (или суммы площадей) менее чем на 50 % или отсутствие изменений. Прогрессирование (Пр) – увеличение размеров опухоли (хотя бы одного из очагов) на 20 % или появление новых очагов. Продолжительность регрессии измеряли со времени первой документированной даты ПР или ЧР и до первой даты, когда было объективно зарегистрировано прогрессирование. Время до прогрессирования рассчитывали от начала терапии.

Результаты

Через 1-2 месяца после ФДТ полная регрессия была достигнута в 5 (10,6 %), частичная регрессия - в 25 (53,2 %) очагах у больных с поражением кожи и мягких тканей. Частота объек-тивных ответов (сумма полных и частичных ответов) составила 63,8 %. Стабилизация длительностью более 6-8 недель зарегистрирована еще в 11 (23,4 %) очагах. Таким образом, ле -чебный эффект (ПР+ЧР+Ст) был достигнут в 87,2 % наблюдений. Следует отметить, что при сравнении эффективности очаговой фотодинамической терапии выявлена зависимость результатов лечения от локализации очага (кожа или мягкие ткани) – таблица 1.

Таблица 1

|

Локализация |

Кол-во наблюдений |

Результаты лечения |

|||

|

полный эффект |

частичный эффект |

стабилизация |

прогресс-сирование |

||

|

Метастазы в кожу |

35 |

5 (14,3 %) |

20 (57,1 %) |

5 (14,3 %) |

5 (14,3 %) |

|

Метастазы в мягкие ткани |

12 |

0 |

5 (41,7 %) |

6 (50,0 %) |

1 (8,3 %) |

|

Всего |

47 (100,0 %) |

5 (10,6 %) |

25 (53,2 %) |

11 (23,4 %) |

6 (12,8 %) |

Эффективность очаговой фотодинамической терапии с « Фотолоном » у 30 больных с транзиторными метастазами (47 очагов )

Лечение метастазов меланомы в кожу было наиболее эффективно: в 14,3 % случаев получена полная регрессия, в 57,1 % – частичная регрессия, в 14,3 % – стабилизация; прогрессирование – в 14,3 %. При этом объективный ответ был отмечен в 71,4 %, лечебный – в 85,7 %. Лечение метастазов в мягких тканях привело к следующим результатам: полная регрессия – 0 %, частичная регрессия – 41,7 %, стабилизация – 50,0 % и только в 8,3 % – прогрессирование. При этом объективный ответ был получен в 41,7 %, лечебный – в 91,7 %. Медиана времени до прогрессирования у больных с метастазами в кожу (появление новых очагов в местах, где не проводилась фотодинамическая терапия) составила 2,1±0,5 месяца, а до прогрессирования с метастазами в висцеральные органы – 6,8±1,9 месяца. Лечебный эффект в отношении метастатических образований в коже после очаговой ФДТ у всех больных сохранялся в течение всего срока наблюдения. Медиана продолжительности лечебного эффекта в исследуемой группе составила 4,8±1,0 месяца.

Обсуждение

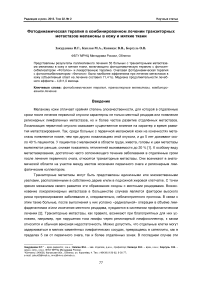

Очаговая фотодинамическая терапия с фотосенсибилизатором «Фотолон» была наиболее эффективна при лечении метастазов в кожу (объективный ответ на лечение составил 71,4 %). Медиана продолжительности лечебного эффекта – 4,8±1,0 месяца. Для оценки результатов лечения проведен сравнительный анализ общей 5-летней выживаемости больных с тран-зиторными метастазами меланомы кожи исследуемой группы (n=30) и группы сравнения (n=25). Все больные исследуемой группы удовлетворительно перенесли комбинированное лечение. Общая выживаемость больных с транзиторными метастазами меланомы представлена на рис. 3.

При анализе 5-летней выживаемости имелись достоверно значимые показатели: в группе, где проводилась лекарственная и фотодинамическая терапия, медиана продолжительности жизни составила – 20,0±1,3, в группе сравнения – 5,0±0,6 месяца (рис. 3).

Интервал наблюдения(месяцы)

Рис . 3. Пятилетняя выживаемость больных с транзиторными метастазами меланомы.

Примечание: ПХТ – полихимиотерапия; ФДТ – фотодинамическая терапия; ЛТ – лучевая терапия; ХТ – химиотерапия.

Следует особо подчеркнуть, что фотодинамическая терапия была применена в основном у больных с транзиторными метастазами, которые были представлены множественными узелками, расположенными в собственно дерме и/или в подкожной жировой клетчатке, а также у больных со значительной диссеминацией опухоли по коже, а, следовательно, с наиболее неблагоприятным прогнозом заболевания. По этим же причинам лучевая терапия и хирургическое вмешательство не могли быть применены у этой категории больных. Вот почему можно считать, что терапия с фотосенсибилизатором «Фотолон» при лечении транзиторных метастазов у больных с диссеминированной меланомой кожи может занять значимое место среди методик, использование которых возможно при паллиативном лечении этого грозного осложнения заболевания.

Вывод

Результаты лечения больных с транзиторными метастазами меланомы кожи достаточно убедительно показали, что включение в схему лечения по показаниям фотодинамической терапии целесообразно. Применение локальной фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором «Фотолон» наиболее эффективно при лечении метастазов в кожу. Объективный ответ на лечение составил 71,4 %, медиана продолжительности лечебного эффекта – 4,8±1,0 месяца.

Список литературы Фотодинамическая терапия в комбинированном лечении транзиторных метастазов меланомы в кожу и мягкие ткани

- Метастазирование злокачественных опухолей/Под ред. Н.В. Лазарева и И.Ф. Греха. Л.: Медицина, 1971. 328 с.

- Macke R.M. et al. Особенности заболевания и общие принципы ведения больных меланомой кожи. Меланомная программа ВОЗ/Под ред. проф. Л.В. Демидова. М., 2004. 24 с.