Фотосинтетическая функция генотипов пшеницы с различными донорно-акцепторными отношениями при водном дефиците

Автор: Ахмедова Ф.А., Абдулбагиева С.А., Ибрагимова И.Г.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 9 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований изучения интенсивности фотосинтеза генотипов пшеницы при различных донорно-акцепторных отношениях. Полевые опыты проводились в оптимальном режиме полива и в условиях засухи, объектом исследований служили генотипы пшеницы: Баракатли 95, Вугар, Гарагылчыг 2 и Гырмызы бугда. Искусственное изменение донорно-акцепторных соотношений в растении в совокупности с факторами внешней среды, в том числе действием засухи, оказывает определенное влияние на интенсивность фотосинтеза. При засухе интенсивность фотосинтеза закономерно снижается в листьях. Удаление одного яруса листьев приводит к увеличению интенсивности фотосинтеза в листьях другого яруса, а при удалении половины колоса, наоборот, наблюдается снижение интенсивности фотосинтеза как в 7, так и в 8 листьях.

Пшеница, генотип, засуха, колос

Короткий адрес: https://sciup.org/14128693

IDR: 14128693 | УДК: 633.11:633.112 | DOI: 10.33619/2414-2948/94/12

Текст научной статьи Фотосинтетическая функция генотипов пшеницы с различными донорно-акцепторными отношениями при водном дефиците

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Процесс фотосинтеза является основным поставщиком органических веществ, необходимых для роста, развития и продуктивности растений. Продуктивность растений в основном связана с процессом фотосинтеза в листьях, и сухая биомасса образуется за счет продуктов фотосинтеза [1].

Фотосинтез протекает во всех зеленых частях растения, преимущественно в листьях, поэтому эти органы можно считать донорами ассимилятов. Транспорт и распределение продуктов фотосинтеза в онтогенезе постепенно изменяются в зависимости от степени развития листьев и акцепторная активность листа полностью заменяется донорной. С усилением донорской функции листьев в онтогенезе происходят существенные изменения и в образовании конечных продуктов фотосинтеза [2].

Роль каждого листа в общем фотосинтезе растения сначала возрастает, а затем уменьшается. У многих видов растений при удалении определенной части листовой поверхности транспорт ассимилятов из оставшихся листьев ускоряется, в это время количество крахмала в листьях снижается, а это свидетельствует о том, что происходящий в листьях фотосинтез не может компенсировать повышенный отток ассимилятов, в результате чего происходит мобилизация резервных продуктов фотосинтеза [3].

Ослабление акцепторной силы органов, потребляющих ассимиляты, вызывает торможение транспорта ассимилятов из листа или его направление к другим органам, нуждающимся в ассимилятах. Удаление части потребляющих ассимиляты органов при сохранении общей листовой поверхности у растения, иными словами торможение оттока ассимилятов из листьев, вызывает снижение интенсивности фотосинтеза в листьях [4].

Уменьшение общей листовой поверхности растения (при сохранении органов, нуждающихся в ассимилятах) стимулирует фотосинтез за счет увеличения фотосинтетической нагрузки оставшихся листьев [5].

Влияние донорно-акцепторных отношений на интенсивность фотосинтеза связано как с эпигенетическими процессами, так и с факторами внешней среды. Все фазы фотосинтеза как сложного физиологического процесса подвержены стрессу [6].

Засуха значительно снижает эффективность фотосинтеза, устьичную проводимость, площадь листьев и эффективность использования воды злаков, в том числе пшеницы [7–9].

В условиях водного стресса снижается скорость транспирации и фотосинтеза, устьичная проводимость, выделение кислорода, повышается концентрация углекислотного газа в межклеточных пространствах. Снижение количества Xl (a+b) в условиях засухи отмечено так же, как один из лимитирующих факторов фотосинтеза [10].

При различных водных режимах (80%, 60%, 45%, 35% от полевой влагоемкости) интенсивность фотосинтеза (Pn) во флаговом листе снижается с усилением почвенной засухи в фазе требования у генотипов мягкой пшеницы [11].

В фазах цветения и налива зерна водный стресс вызывал снижение скорости фотосинтеза на 30,2%, транспирации на 59,0% и устьичной проводимости на 44,2% [12]. Во время засухи при высоких температурах снижением интенсивности фотосинтеза замедляется процесс роста и снижается урожайность, при очень сильной засухе на 75%, при сильной засухе на 70%, при умеренной засухе на 65% [13].

Водный стресс зависит от различных факторов — от фазы развития и его продолжительности, глубины стресса, а также генотипа.

Материалы и методы

Полевые опыты проводились на опытном участке экспериментальной базы НИИ земледелия, расположенном на Апшеронском полуострове. Объектами исследования были взяты генотипы пшеницы отличающиеся по морфофизиологическим признакам. Опыты проводились в двух вариантах, орошаемом и неорошаемом.

В обоих вариантах у исследуемых генотипов донорно-акцепторные отношения были искусственно изменены у изучаемых сортов. Для этого у данного генотипа были взяты 10–20 образцов и удалены все листья 7 яруса, а оставлены листья 8 яруса и колос.

В другом варианте были удалены листья 8 яруса и оставлены листья 7 яруса и колос.

В другом варианте была удалена половина колоса и оставлены все листья. Для измерения интенсивности углекислотного газообмена был применен инфракрасный газоанализатор URAS-2T фирмы Хартман и Браун, Германия.

Результаты и обсуждение

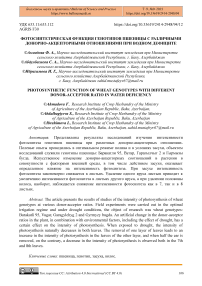

Исследуемые генотипы реагируют на изменение донорно-акцепторных соотношений со дня удаления листьев, при этом наблюдается изменение интенсивности фотосинтеза по сравнению с контролем. В Таблице 1 представлены изменения интенсивности фотосинтеза при удалении листьев и половины колоса в условиях нормального водообеспечения и засухи в фазу колошения-цветения.

Как видно из Таблицы 1, максимальное значение интенсивности фотосинтеза в фазу цветения-колошения у генотипа Баракатли-95 наблюдается на 10 день удаления листьев. Разница между контрольным и опытным вариантами составляет 4,1 мг СО 2 /дм2ч в листьях 8го яруса и 4,6 мг СО 2 /дм2ч в листьях 7 яруса, которое составляют соответственно 19,3% и 22,4%. Минимальная разница между контрольным и опытным вариантами приходится на день удаления и составляет 3,6% и 3,9%. Изменение донорно-акцепторного соотношения в растении, т. е. соотношения между ассимилирующими и потребляющими органами, во всех случаях приводит к изменению интенсивности фотосинтеза. Удаление 7-го листа приводит к увеличению интенсивности фотосинтеза в 8-м листе и наоборот. Теоретически это можно объяснить тем, что при удалении определенного листа изменяется донорно-акцепторное отношения в транспортной системе целого растения и для сохранения темпа роста и развития фотосинтетическую функцию удаленного листа может брать на себя другой лист, этим обеспечивая сохранение жизненных процессов на определенном уровне [2].

Из-за воздействия засухи происходит естественное снижение интенсивности фотосинтеза в обоих листьев, однако данные, полученные в контрольном варианте мало отличаются от опытных, что может свидетельствовать о засухоустойчивости данного генотипа. На 10 день удаления листьев разница между вариантами максимальные и составляют у 8 и 7 листьев, соответственно 16,7% и 21,0%, а в тот же день удаления минимальные — 3,3% и 4,1%. Видно, что в контрольном и в опытном вариантах 7 лист больше реагирует на изменение донорно-акцепторных отношений при засухе.

Показатели изменения интенсивности фотосинтеза в листьях при удалении половины колоса у сорта Баракатли-95 представлены в Таблице 1. Если удаление листьев одного яруса приводила к увеличению интенсивности фотосинтеза других ярусов, то при удалении половины колоса, наоборот, наблюдается снижение интенсивности фотосинтеза как в 7, так и 8 ярусов. У сорта Баракатли-95 минимальное снижение интенсивности фотосинтеза наблюдается в день удаления половины колоса и составляет 4,2.

В 10 день удаления половины колоса снижение интенсивности фотосинтеза достигает максимального значения у листьев 8 яруса — 4,3 мг СО 2 /дм2ч, а у листьев 7 яруса — 3,5 мг СО 2 /дм2ч, что составляет 17,6% и 11,1%, соответственно. На 15 день снижение интенсивности фотосинтеза ослабляется и доходит примерно до уровня 5 дня удаления колоса 11,5% и 7,7%, соответственно.

По-видимому, это связано с тем, что со временем после удаления транспортная система целого растения адаптируется к новым условиям и происходит медленное восстановление прежнего уровня фотосинтеза листьев, однако не полностью, а частично. Как видно из таблицы, под влиянием засухи, у сорта Баракатли 95 в фазе колошения-цветения снижается абсолютная величина фотосинтеза, а относительная величина, т. е. процентное значение, существенно не изменяется.

У генотипа Вугар в фазе колошения-цветения интенсивность фотосинтеза листьев 7 и 8 ярусов в 10 день удаления увеличивается на 19,7% и 23,3%, а в фазе налива зерна на 23,7% и 24,6%. Однако, сравнение показателей, полученных в условиях нормального водообеспечения и засухи, показывает, что у генотипа Вугар во все фазы развития интенсивность фотосинтеза листьев 7 и 8 ярусов снижается больше, чем у других генотипов, что указывает на его относительно слабую засухоустойчивость.

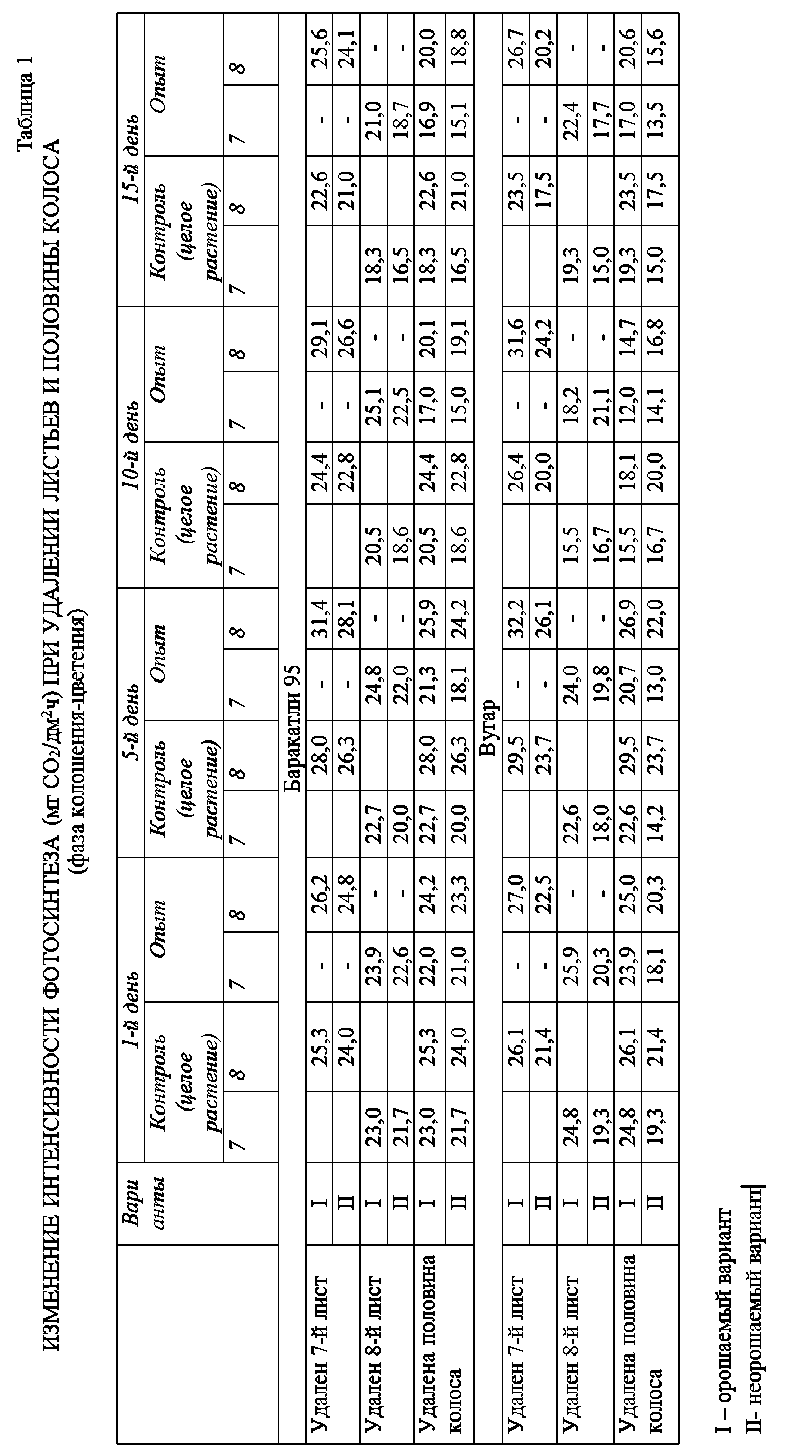

Как и у других генотипов, у генотипа Вугар удаление половины колоса во всех случаях приводит к снижению интенсивности фотосинтеза в листьях. В это время максимальное снижение наблюдается так же на 10 день после удаления. У генотипа Гарагылчыг-2 максимальная величина снижения интенсивности фотосинтеза при удалении половины колоса наблюдается на 10 день, а минимальная — на 1 день (Таблица 2). В этом генотипе абсолютные и относительные величины фотосинтеза схожи.

У генотипов Гарагылчыг-2 и Гырмызы бугда в засушливом варианте интенсивность фотосинтеза снижается больше, чем у генотипов Баракатли-95 и Вугар. У этих генотипов, особенно у генотипа Гарагылчыг-2, при воздействии засухи интенсивность фотосинтеза снижается в обоих ярусах листьев примерно одинаково.

Максимальное увеличение интенсивности фотосинтеза, в отличие от низкорослых генотипов, у генотипа Гырмызы бугда наблюдается на 15 день удаления, которое составляет у листьев 8 яруса 35,7%, у листьев 7 яруса 37,2%, в условиях засухи соответственно, 27,7% и 23, 5%. Это можно объяснить тем, что у высокорослых генотиповов в связи чрезмерным ростом стебля и других генеративных органов увеличивается запрос на ассимиляты и удаление 7-го листа сокращает площадь ассимилирующих органов. Для обеспечения нормального роста и развития в целом растении и для непрерывного обеспечения ассимилятами остальных органов, листья 8 яруса в некоторой степени выполняют функцию и удаленного листа путем увеличения интенсивности фотосинтеза.

У генотипа Гырмызы бугда засуха также вызывает снижение интенсивности фотосинтеза. Изменения интенсивности фотосинтеза при удалении листьев или колоса у генотипа Гырмызы бугда в фазе колошения-цветения представлено в Таблице 2.

В листьях 7 и 8 ярусов максимальное значение интенсивности фотосинтеза наблюдалось на 10 и 15 дни удаления листьев в обоих вариантах, а минимальное — в этот же день и которые составляют, соответственно 22,0% и 20,2%, 20,5% и 21,0%, а также 2,3% и 4,3%.

У генотипа Гырмызы бугда снижение интенсивности фотосинтеза при удалении половины колоса в фазе колошения-цветения 10 день наибольшая, однако в отличие от других генотипов у листьев этого генотипа интенсивность фотосинтеза в 15 день удаления не восстанавливается, а остается примерно на уровне 10 дня.

У генотипа Гырмызы бугда интенсивность фотосинтеза в листьях под влиянием засухи снижается больше, по сравнению с контрольным вариантом, что может характеризовать слабую адаптацию листьев к условиям засухи.

У всех исследованных генотипов снижение интенсивности фотосинтеза в листьях при удалении половины колоса, указывает на то, что снижается потребность в ассимилятах и акцепторная способность колоса. В результате эндогенной регуляции процесс фотосинтеза в листьях несколько замедляется [14].

Таким образом, один из путей адаптации фотосинтетической деятельности растений пшеницы при изменении донорно-акцепторных отношений в условиях засухи может быть тот факт, что фотосинтетическая деятельность листьев непосредственно связана с потребностью колоса в ассимилятах и контролируется его аттрагирующей способностью.

Список литературы Фотосинтетическая функция генотипов пшеницы с различными донорно-акцепторными отношениями при водном дефиците

- Ashraf M., Harris P. J. C. Photosynthesis under stressful environments: An overview // Photosynthetica. 2013. V. 51. P. 163-190. https://doi.org/10.1007/s11099-013-0021-6

- Aliyev J. A. Photosynthesis, photorespiration and productivity of wheat and soybean genotypes // Physiologia Plantarum. 2012. V. 145. №3. P. 369-383. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.2012.01613.x

- Мокроносов А. Т. Интеграция функций роста и фотосинтеза // Физиология растений. 1983. Т. 30. №5. С. 868-880.

- Hussain M., Waqas-ul-Haq M., Farooq S., Jabran K., Farroq M. The impact of seed priming and row spacing on the productivity of different cultivars of irrigated wheat under early season drought // Experimental Agriculture. 2016. V. 52. №3. P. 477-490. https://doi.org/10.1017/S0014479716000053

- Чиков В. И. Фотосинтез и транспорт ассимилятов. М.: Наука, 1987. 185 с.

- Bogale A., Tesfaye K., Geleto T. Morphological and physiological attributes associated to drought tolerance of Ethiopian durum wheat genotypes under water deficit condition // Journal of biodiversity and environmental sciences. 2011. V. 1. №2. P. 22-36.

- Changhai S., Baodi D., Yunzhou Q., Yuxin L., Lei S., Mengyu L., Haipei L. Physiological regulation of high transpiration efficiency in winter wheat under drought conditions // Plant, Soil and Environment. 2010. V. 56. №7. P. 340-347. https://doi.org/10.17221/220/2009-PSE

- Lamaoui M., Jemo M., Datla R., Bekkaoui F. Heat and drought stresses in crops and approaches for their mitigation // Frontiers in chemistry. 2018. V. 6. P. 26. https://doi.org/10.3389/fchem.2018.00026

- Zandalinas S. I., Mittler R., Balfagón D., Arbona V., Gómez‐Cadenas A. Plant adaptations to the combination of drought and high temperatures // Physiologia plantarum. 2018. V. 162. №1. P. 2-12. https://doi.org/10.1111/ppl.12540

- Hall A. J., Brady C. J. Assimilate source-sink relationships in Capsicum annuum L. II. Effects of fruiting and defloration on the photosynthetic capacity and senescence of the leaves // Functional Plant Biology. 1977. V. 4. №5. P. 771-783. https://doi.org/10.1071/PP9770771

- Shan C., Tang J., Yang W., Zhao X., Ren X., Li Y. Comparison of photosynthetic characteristics of four wheat (Triticum aestivum L.) genotypes during jointing stage under drought stress // African Journal of Agricultural Research. 2012. V. 7. №8. P. 1289-1295.

- Farooq M., Hussain M., Ul-Allah S., Siddique K. H. Physiological and agronomic approaches for improving water-use efficiency in crop plants // Agricultural Water Management. 2019. V. 219. P. 95-108. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.04.010

- Калинин Н. И. Влияние экстремальных гидротермических условий на темпы развития яровой пшеницы // Бюллетень ВНИИ растениеводства. 1982. №116. С. 62-67.

- Моргун В. В., Киризий Д. А., Шадчина Т. М. Экофизиологические и генетические аспекты адаптации культурных растений к глобальным изменениям климата // Физиология и биохимия культурных растений. 2010.