Фотосинтетическая продуктивность взрослого дерева сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в лесостепном Предбайкалье

Автор: Забуга Г.А., Забуга В.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Определение фотосинтетической продуктив-ности кроны (ФПК) древесных растений необходи-мо для характеристики приходной статьи угле-родного баланса и последующего сопоставления ее с расходными статьями: дыханием и ростом. В лесостепном Предбайкалье в 80 км к северо-востоку от г. Иркутска в вегетации 1976-1986 гг. методом инфракрасного газового анализа иссле-довали СО2-газообмен разновозрастной хвои взрослых деревьев сосны обыкновенной. Одновре-менно с этим регистрировали экологические фак-торы тепло- и влагообеспеченности среды и био-массу хвои. По интенсивности видимого поглоще-ния СО2 определяли дневную продуктивность фо-тосинтеза (ДПФ, мг СО2/га.с.м); по результатам 30-70-дневных измерений ДПФ представляли се-зонную динамику продуктивности фотосинтеза двулетней хвои. Изменения ДПФ увязывали с про-хождением сосной обыкновенной этапов сезонного развития: фенофаз набухания почек, роста побе-гов, роста хвои, летней вегетации. По средне-дневной скорости фотосинтеза двулетней хвои в зависимости от ориентации по сторонам света зонировали крону модельного дерева сосны по фо-тосинтетической активности. Алгоритм расчета ФПК включал в себя данные о ДПФ двулетней хвои в средней, верхней и нижней части кроны, коэффи-циенты для определения ДПФ хвои 1-го, 3-6-го года жизни и данные по биомассе разновозрастной хвои во всех частях кроны сосны. Согласно ре-зультатам, полученным с помощью данного алго-ритма, ФПК модельных деревьев сосны в годы пе-риода регистрации СО2-газообмена различалась более чем в 2 раза. Для последующих лет, когда видимый фотосинтез хвои не измеряли, в алго-ритме расчета ФПК сосны использовали расчет-ную величину ДПФ двулетней хвои средней части кроны сосны, найденную по зависимости ДПФ от запаса доступной почвенной влаги в 50-сантиметровом, наиболее корнеобитаемом, слое почвы или от коэффициента увлажнения.

Сосна обыкновенная, разно-возрастная хвоя, биомасса хвои, биогоризонты кроны, фотосинтетическая продуктивность де-рева

Короткий адрес: https://sciup.org/140224447

IDR: 140224447 | УДК: 581.1:

Текст научной статьи Фотосинтетическая продуктивность взрослого дерева сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в лесостепном Предбайкалье

В течение периода исследований видимый фотосинтез регистрировали методом инфракрасного газового анализа с помощью 12-канальной установки на 3–5 модельных деревьях сосны, используя специально построенные для этого вышки. Измерения фотосинтетического газообмена СО2 проводили непрерывно в течение двух-трех суток с периодичностью через 7–10 дней. В экспериментах, в зависимости от цели, использовали хвою 1–5-го года жизни неотделенных побегов интактных ветвей, расположенных в верхней, средней и нижней части, чаще с южной и юго-восточной стороны кроны модельных деревьев сосны, выдерживая при этом трехкратную повторность.

Интенсивность фотосинтеза, по которой определяли дневные его изменения, выражали в мг СО 2 /г а.с.м ·ч, ее же использовали для представления дневной продуктивности фотосинтеза (ДПФ) – в мг СО 2 /г а.с.м . ДПФ служила основой определения сезонной продуктивности фотосинтеза. При построении сезонных динамик отбирали те дни, погодные условия которых были характерными для соответствующей пентады иди декады каждой фенологической фазы развития сосны, которые определяли по [2]. Каждую сезонную кривую фотосинтеза хвои сосны в годы наблюдений строили используя результаты 30–70-дневных опытов по измерению СО 2 -газообмена.

Температуру и относительную влажность воздуха, осадки регистрировали общепринятыми методами, датчиками для измерения интегральной солнечной радиации служили пиранометры Янишевского с выходом на потенциометр. По метеоданным, полученным в период наблюдений непосредственно на опытном участке, рассчитывали коэффициент увлажнения (К увл ) [1, 4]. Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом и выражали ее в миллиметрах водного столба. Запас доступной влаги в почве рассчитывали по разности между величинами общей влажности и влажности устойчивого завядания, которую определяли по максимальной гигроскопичности с применением коэффициента 1,40.

Учет биомассы хвои проводили в конце каждого вегетационного периода на трех, реже пяти модельных деревьях сосны (вторая половина сентября – октябрь), так как к этому времени в основном заканчивался опад мертвой хвои. Среднюю пробу ощипанной хвои взвешивали и высушивали при 105 оС до постоянной массы и определяли абсолютно сухую массу (а.с.м.) хвои в верхней, средней и нижней части кроны. Точность определения биомассы хвои составляла 3,0–9,5 %. При обработке результатов использовали программу Statistica v5.5.

Результаты исследований и их обсуждение . Статистические данные по основному изучаемому показателю ДПФ двулетней хвои в разные периоды сезонного развития сосны и разновозрастной хвои кроны в первую половину вегетации до 20 июля представлены в таблицах 1–2.

Таблица 1

|

Фенофаза |

Valid N |

Mean |

Confid. -95,000% |

Confid. +95,000% |

Median |

Min |

Max |

Lower Quartile |

Upper Quartile |

|

Рост побегов |

21 |

39,4 |

32,8 |

45,9 |

39,0 |

21,0 |

57,0 |

22,0 |

56,0 |

|

Рост хвои |

49,0 |

46,1 |

51,9 |

48,0 |

42,0 |

57,0 |

42,0 |

57,0 |

|

|

Летняя вегетация |

19,1 |

13,9 |

24,2 |

17,0 |

6,0 |

34,0 |

7,0 |

32,0 |

Продолжение табл. 1

|

Фенофаза |

Range |

Quartile Range |

Variance |

Std. Dev. |

Standard Error |

Skewness |

Std.Err. Skewness |

Kurtosis |

Std.Err. Kurtosis |

|

Рост побегов |

36,0 |

34,0 |

206,6 |

14,4 |

3,1 |

-0,053 |

0,501 |

-1,577 |

0,972 |

|

Рост хвои |

15,0 |

15,0 |

39,9 |

6,3 |

1,3 |

0,258 |

0,508 |

-1,579 |

0,974 |

|

Летняя вегетация |

28,0 |

25,0 |

127,9 |

11,3 |

2,5 |

0,200 |

0,500 |

-1,570 |

0,981 |

Описательные статистики ДПФ двулетней хвои сосны, мг СО 2 /г а.с.м.

Выборка таблицы 1 сформирована по данным правлению оказалась малой (менее 0,5); судя по измерения ДПФ в 1981–1985 гг., а таблицы 2 – по эксцессу, кривая распределения данных близка к данным, полученным в 1967–1979 гг. Как видим плосковершинной, т.е. является более пологой по

(табл. 1), степень смещения вариационного ряда сравнению с нормальным распределением. относительно среднего значения по величине и на-

Таблица 2

Описательные статистики ДПФ разновозрастной хвои кроны сосны в первую половину вегетационного периода, мг СО 2 /г а.с.м.

|

Часть кроны |

Возраст хвои |

Mean |

Mini |

Max |

Std. Dev. |

|

Верхняя |

2 |

3,20 |

2,80 |

3,60 |

0,40 |

|

3 |

2,50 |

2,10 |

2,90 |

0,40 |

|

|

4 |

1,77 |

1,40 |

2,10 |

0,35 |

|

|

5-6 |

1,20 |

1,00 |

1,40 |

0,20 |

|

|

Средняя |

2 |

3,80 |

3,20 |

4,40 |

0,60 |

|

3 |

2,97 |

2,40 |

3,50 |

0,55 |

|

|

4 |

2,20 |

1,90 |

2,50 |

0,30 |

|

|

5-6 |

1,40 |

1,20 |

1,60 |

0,20 |

|

|

Нижняя |

2 |

1,50 |

1,30 |

1,70 |

0,20 |

|

3-4 |

1,03 |

0,70 |

1,30 |

0,31 |

|

|

5-6 |

0,50 |

0,40 |

0,60 |

0,10 |

Расчет коэффициента корреляции по данным таблицы 2 показал, что изменчивость ДПФ разновозрастной хвои в верхней и средней части кроны оценивалась как средняя, так как колебалась в пределах 12,5–19,8 %. Напротив, в нижней части кроны изменчивость ДПФ хвои могла быть сильной, так как коэффициент вариации был более 25 %.

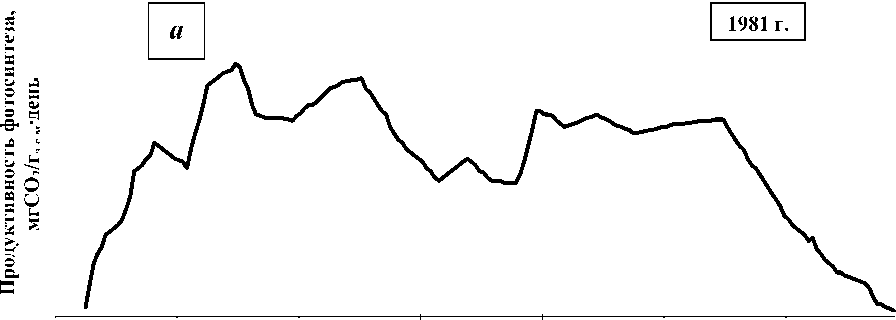

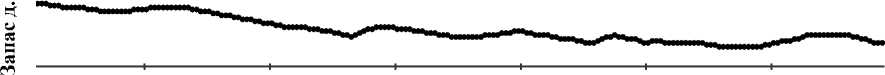

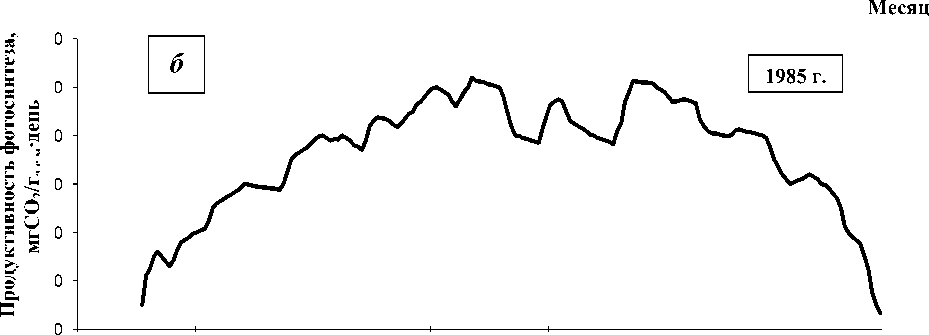

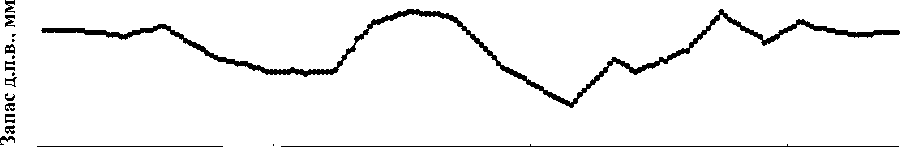

На рисунке 1 представлен сезонный ход ДПФ двулетней хвои сосны средней части кроны. По своему характеру сезонные изменения ДПФ хвои сосны в течение вегетационного периода отличались че- редующимися между собой спадами и подъемами величины фотосинтеза. Ранее нами было показано [4], что в условиях лесостепи Предбайкалья фактором, лимитирующим скорость видимого фотосинтеза хвои сосны, выступало содержание доступной влаги в наиболее корнеобитаемом слое почвы (0–50 см). Хотя сезонные изменения ДПФ хвои во многом определялись условиями увлажнения, тем не менее прямолинейная корреляция между ДПФ хвои и содержанием доступной влаги оказалась слабой.

й с

IV V VI VII VIII IX X

IV V VI VII 30 VIII 29 IX X

Месяц

Рис. 1. Сезонный ход видимого фотосинтеза (д.п.в. - доступная почвенная влага в слое 0-50 см) двулетней хвои средней части кроны сосны обыкновенной

Устойчивую фотосинтетическую деятельность сосны отмечали в начале вегетации в фенофазу набухания почек, которую по времени фиксировали либо в третьей декаде апреля (рис. 1, а), либо в первой декаде мая (рис. 1, б). Для фенофазы набухания почек наиболее характерны были следующие параметры теплообеспеченности: в верхнем 20-сантиметровом слое почвы температура не опус- калась ниже 2,0 °С, а температура воздуха в дневные часы суток поднималась до 20–23 °С. Суммарная продуктивность фотосинтеза двулетней хвои в рассматриваемую фенофазу составляла 320–380 мг (рис. 1, а), или 370–400 мг СО2/г (рис. 1, б).

В первую половину фенофазы роста побегов сосны (вторая половина мая – начало июня) отмечалось увеличение ДПФ сосны относительно предыдущего периода ее сезонного развития. В годы, показанные на рисунке 1, погодные условия были относительно благоприятными для фотосинтетической активности сосны. Температура и относительная влажность воздуха редко достигали подавляющих процесс видимой ассимиляции СО 2 хвоей величин, а верхний 50-сантиметровый слой почвы прогревался до 8–15 °С и имел оптимальные или близкие к оптимуму запасы влаги.

Во вторую половину фенофазы роста побегов и фенофазу роста хвои, а также в первую половину фенофазы летней вегетации ДПФ хвои сосны имела значительные колебания (22–57 мг СО 2 /г в день). Именно в этот период вегетации растений наблюдались максимальные за вегетационный период величины ДПФ хвои сосны. В фенофазу роста хвои сосны и летней вегетации фотосинтетическая активность хвои в вегетацию (рис. 1, а) была ниже по сравнению с аналогичным периодом наблюдений, представленным на рисунке 1, б.

Во второй половине сентября, с понижением температуры воздуха и почвы, фотосинтетическая активность сосны заметно снижалась. Прекращение фотосинтетической деятельности сосны определялось главным образом температурой воздуха. Глубокой осенью после ночной температуры воздуха минус 13–16 оС фотосинтетическая активность сосны в течение дня не регистрировалась даже при наличии положительной температуры воздуха. Несмотря на то, что в вегетационный период, представленный на рисунке 1,а, отмечались относительно высокие величины ДПФ двулетней хвои, тем не менее продуктивность фотосинтеза за вегетационный период оказалась существенно меньше по сравнению с ее величиной в вегетацию, представленную на рисунке 1, б (4,83 против 6,16 г СО 2 /г а.с.м. ).

Исследовали изменение среднедневной интенсивности видимого фотосинтеза хвои в зависимости от ориентации кроны по сторонам света. Максимальная скорость фотосинтеза отмечалась по всему вертикальному профилю полога кроны на южной его стороне, минимальная скорость – на северной, а на восточной и западной стороне кроны интенсивность фотосинтеза была примерно одинакова.

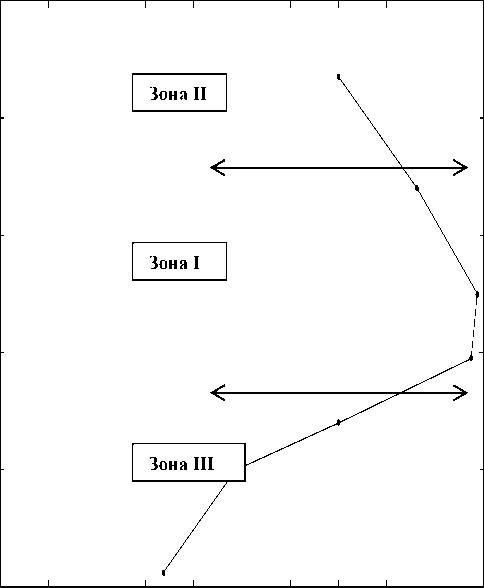

Анализ результатов расчета среднедневных интенсивностей фотосинтеза двулетней хвои, расположенной в различных частях вертикального профиля полога кроны модельных деревьев сосны с диаметром на высоте 1,3 м 18 см, показал, что крона может быть разбита на статистически достоверные зоны фотосинтетической активности (рис. 2). Эти зоны были выделены по степени уменьшения величины среднедневной интенсивности видимого фотосинтеза. Зона І (с самой высокой ДПФ) включала ветви 5– 10-х мутовок средней части кроны. Двулетняя хвоя этих ветвей имела наиболее высокую среднедневную интенсивность и продуктивность видимого фотосинтеза. Зона ІI (с высокой ДПФ) располагалась в верхней части вертикального профиля полога кроны и включала ветви 2–4-х мутовок. Она характеризовалась меньшей по сравнению со средней, но значительно большей по сравнению с нижней частью вертикального профиля полога кроны фотосинтетической активностью. Зона ІІІ (с низкой ДПФ) включала в себя ветви 11–15-х мутовок, расположенных в нижней части кроны. Хвоя ветвей этой зоны имела наименьшую скорость ассимиляции СО 2 .

По мере увеличения количества мутовок в кроне фотосинтетическая активность средней части кроны (зона II) оставалась наиболее высокой. При диаметре средней модели 24 см и количестве мутовок в кроне, равном 27, зона I включала в себя мутовки с 10-й по 18-ю, зона II – с 1-й по 9-ю и зона III – с 19-й по 27-ю.

Поскольку ассимиляционный аппарат сосны обыкновенной состоит из хвои разного возраста, то при оценке ФПК учитывали это обстоятельство. Дневные и вегетационные изменения интенсивности фотосинтеза разновозрастной хвои в целом имели сходный характер. Чем выше была напряженность условий среды, тем более отчетливо было выражено сходство между характером хода интенсивности и продуктивности фотосинтеза у хвои разного возраста независимо от ее местоположения в кроне [3]. С увеличением возраста хвои скорость фотосинтеза снижалась [5, 8]. Самые высокие скорости видимого фотосинтеза регистрировали у зрелой хвои текущего года на южной стороне кроны между зонами полного солнечного света и постоянного затенения. Самые низкие – в нижней части кроны у самой старой хвои.

J и о

20 40 60 80

Проценты от максимума

Рис. 2. Изменение фотосинтетической активности кроны сосны обыкновенной.

Каждая точка является средней 7–10 опытов, проведенных за вегетацию на двулетней хвое кроны; ошибка среднего арифметического изменялась от 4 до 29 %

По результатам непрерывной многодневной регистрации углекислотного газообмена в течение 1976-1979, 1981-1982 гг. была рассчитана среднедневная скорость ассимиляции СО 2 у хвои текущего (1-го), 3-го, 4-го, 5-го и 6-го года жизни, которая составляла 118, 78, 53, 36 и 18 % от интенсивности видимого фотосинтеза двулетней хвои верхней и средней части кроны соответственно. Для разновозрастной хвои нижней части кроны эти соотношения составляли 118 (1-го), 64 (3-4-го) и 28 % (хвоя остальных лет жизни) от интенсивности ассимиляции СО 2 двулетней хвои этой же части (уровня) кроны. Установленные экспериментально соотношения среднедневной скорости фотосинтеза разновозрастной хвои в дальнейшем учитывали при расчете ФПК сосны.

При расчете ФПК сосны использовали ДПФ хвои разного возраста в верхней, средней и нижней части кроны и ее биомассу. Поскольку размеры ассимиляционного аппарата сосны в течение сезона существенно изменялись, поэтому ФПК рассчитывали для периода, когда еще не сформировалась новая хвоя, и периода, когда она закончила свой рост. В качестве временной границы между двумя этими периода- ми брали 20 июля. Как показали многолетние наблюдения, в наших условиях именно к этому сроку хвоя текущего года заканчивала свой интенсивный рост и уже имела высокую скорость ассимиляции СО2. Кроме того, после 20 июля, как правило, начиналось массовое пожелтение старой хвои, продуктивность фотосинтеза которой практически уже не влияла на ее общую величину. Поэтому при расчете ФПК сосны за любую вегетацию в первый период (до 20 июля) использовали биомассу разновозрастной хвои, определенную осенью прошлого года, а во второй период (после 20 июля) - сухую массу хвои, полученную осенью данного года. В общем виде ФПК сосны находили как сумму фотосинтетической продуктивности верхней (Рв), средней (Рс) и нижней части кроны (Рн), используя следующие формулы:

Р в = ДПФ 2в] т' 2в +а^т' зв +^т' 4в +с\т'5 в +т' бв )]+ДПФ" 2в ^ •[m'' 2в +d•m" 1в +a •т" зв +Ь-(т,, 4в +т"5 в )], (1)

Р с =ДПФ‘ 2с ^[т' 2с +а^т' зс +Ь^т' 4с +с^(т'5 с +т' бс )]+ДПФ" 2с ^

• [m'' 2с +d•m" 1с +a•m" зс +b•m" 4с +c•(m" 5с +m'' 6с ), (2)

Р н =ДПФ2 н1 т' 2н +е/т' зн +т' 4н )+Г(т' 5н +т' бн )]+ ,„.

+ДПФ" 2н •[m" 2н +d•m" 1н +e•(m" зн +m" 4н )+f•(m" 5н +m" 6н )], (3)

где ДПФ 2в (с, н) - дневная продуктивность фотосинтеза за вегетацию в верхнем (в), среднем (с) и нижнем уровне кроны (н), г СО 2 /г а.с.м ; т - масса хвои, г; 1-6 -нижние индексы, обозначающие возраст хвои; a, b, c, d, е, f - коэффициенты, показывающие долю от ДПФ двулетней хвои среднего уровня кроны; ( -верхний индекс показателя до и после 20 июля.

Расчеты по формулам (1)-(3) показали, что в годы, представленные на рисунке 1, фотосинтетическая продуктивность кроны составляла 41,8 и 64,7 кг СО 2 . За период регистрации видимого фотосинтеза минимальная величина ФПК сосны была зафиксирована в год с почвенной засухой (1979 г.), составляя 29,1 кг СО 2 .

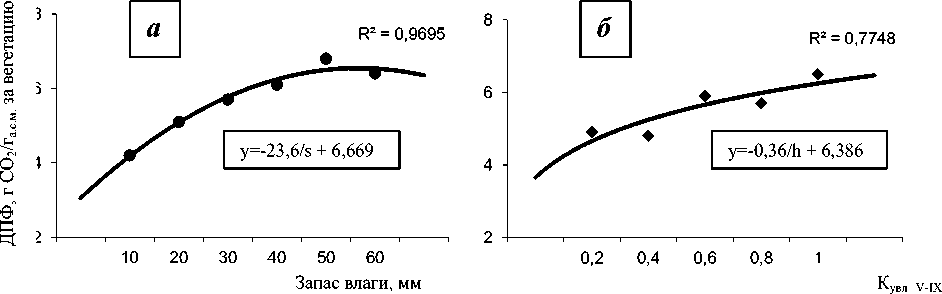

Для тех лет, когда непосредственной регистрации фотосинтетического газообмена СО 2 не проводили, но учитывали биомассу хвои кроны сосны и регистрировали факторы внешней среды, расчет ФПК опирался на графическую зависимость ДПФ хвои от запаса доступной почвенной влаги (рис. 3, а) и К увл (рис. 3, б). К зависимостям, представленным на рисунке 3, были подобраны эмпирические уравнения, по которым рассчитывали ДПФ хвои. При этом по критерию Пирсона сравнили расчетные величины ДПФ за период наблюдений с величинами, определенными в эти же годы экспериментально. Как оказалось, суммы х2 (0,0953 и 0,167) были меньше своего критического значения (х2 кр. =9,5) и свидетельствовали о статистической близости полученных с помощью этих уравнений результатов.

Рис. 3. Зависимость фотосинтетической продуктивности двулетней хвои сосны обыкновенной от запаса д.п.в. (а) и коэффициента увлажнения (б):

R2 - коэффициент аппроксимации; в прямоугольниках даны эмпирические уравнения, выражающие зависимость ДПФ двулетней хвои средней части кроны за вегетацию от запаса влаги (s) и К увл (h)

Заключение. По результатам 11-летнего периода регистрации в лесостепи Предбайкалья видимого фотосинтеза хвои сосны обыкновенной был разработан алгоритм расчета ФПК, включающий в себя следующие основные элементы. Во-первых, определение ДПФ за вегетацию двулетней хвои в средней части кроны и ее соотношения с ДПФ двулетней хвои в верхней и нижней части кроны. Во-вторых, расчет с помощью экспериментально установленных коэффициентов ДПФ хвои 1-го, 3-6-го года жизни и измерение на модельных деревьях биомассы разновозрастной хвои во всех исследуемых частях кроны сосны. Согласно результатам, полученным с помощью данного алгоритма, ФПК модельных деревьев сосны в годы периода регистрации СО 2 -газообмена могла различаться более чем в 2 раза.

Для тех лет, когда видимый фотосинтез хвои не измеряли, но продолжали регистрировать ее биомассу в кроне и факторы внешней среды, алгоритм расчета ФПК сосны был видоизменен. При этом ДПФ за вегетацию двулетней хвои средней части кроны сосны определяли по ее зависимости либо от запаса доступной почвенной влаги в 50-сантиметровом слое почвы, либо от Кувл., учитывая характер изменения фотосинтетической активности хвои в верхней, средней и нижней части кроны сосны. Следует отметить, что для вычисления Кувл. использовали температуру и влажность воздуха, осадки, получить которые, в отличие от запаса доступной почвенной влаги, возможно путем менее трудоемких измерений или прибегнув к метеоданным ближайшей метеостанции.

Список литературы Фотосинтетическая продуктивность взрослого дерева сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в лесостепном Предбайкалье

- Атлас Иркутской области. -М.; Иркутск, 2004. -90 с.

- Елагин И.Н. Сезонное развитие сосновых лесов. -Новосибирск: Наука, 1976. -230 с.

- Забуга В.Ф., Забуга Г.А. Фотосинтез хвои разного возраста сосны обыкновенной//Лесоведение. -1991. -№ 1. -С. 20-30.

- Забуга Г.А., Забуга В.Ф. Зависимость фотосинтеза сосны обыкновенной от экологических факторов в лесостепном Предбайкалье//Вестн. КрасГАУ. -2016. -№ 10. -С. 99-106.

- Cheng X.B., Wu J., Han S.J. . Photosynthe-sis, leaf morphology and chemistry of Pinus koraiensis and Quercus mongolica in broadleaved Korean pine mixed forest//Photosynthtica. -2012. -Vol. 50 (1). -P. 56-66.

- Jiabing W., Dexin G., Xiaomin S. . Photosyn-thetic characteristics of dominant tree species and canopy in the broadleaved Korean pine forest of Changbai Mountains//Science in China Series D: Earth Sciences. -2006. -Vol. 49 (2). -P. 89-98.

- Korpela M., Pekka N., Hollmén J. . Photo-synthesis, temperature and radial growth of Scots pine in northern Finland: identifying the influential time intervals//Trees. -2011. -Vol. 25 (2). -P. 323-332.

- Wyka T.P., Żytkowiak R., Oleksyn J. Seasonal dynamics of nitrogen level and gas exchange in different cohorts of Scots pine needles a conflict between nitrogen mobilization and photosynthesis//European Journal of Forest Research. -2016. -Vol. 135 (3). -P. 483-493.