Фотосинтетические характеристики световых и теневых листьев древесных растений города Махачкалы

Автор: Алиева Мисиду Юсуповна, Маммаев Абдурахмантатаевич, Магомедова Милана Хан-Магомедовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 5-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучались пигментные показатели и флуоресцентные характеристики (квантовый выход флуоресценции F, максимальная флуоресценция Fm, квантовый выход фотосинтеза Y ) световых и теневых листьев некоторых видов древесных растений в зависимости от степени антропогенной нагрузки на насаждения г. Махачкалы. Отмечено достоверное снижение фотосинтетической активности листьев при сочетанном воздействии инсоляции и высокой транспортной нагрузки, выявлено некоторое понижение максимальной флуоресценции у опытных образцов.

Фотосинтез, древесное растение, световые и теневые листья, пигменты

Короткий адрес: https://sciup.org/148204046

IDR: 148204046 | УДК: 581.132

Текст научной статьи Фотосинтетические характеристики световых и теневых листьев древесных растений города Махачкалы

Высокая степень воздействия антропогенных факторов характерная для урбанизированных территорий приводит к ослаблению растительного организма, преждевременному старению, снижению продуктивности, и подчас к гибели зеленых насаждений. Первыми в наибольшей степени повреждаются листья, осуществляющие интенсивный газообмен. Возможность выживания растений в городских условиях зависит от состояния фотосинтетического аппарата.

Сложная экологическая обстановка города отражается на фотосинтезе. От состояния фотосинтетического аппарата зависит возможность выживания растений в городе, их продуктивность. По мере усиления урбанизации среды изменения в строении ассимиляционного аппарата растения происходят на всех уровнях его организации, изменяются размеры листовых пластинок. В среднем у всех пород в городских условиях площади листьев в 2 раза меньше, чем в лесу. В насаждениях города теневые листья всех пород мельче, чем световые в лесу. Возрастают степень изрезанности поверхности листа и доля световых листьев в кроне. Значительно снижается ассимиляционная поверхность дерева. У городских растений отмечены изменения в анатомии листа, напоминающие ксероморфоз, а также уменьшение размеров хлоропластов, их числа, количества хлорофилла в листе. Уменьшение размеров хлоропластов ведет к уменьшению суммарной их поверхности и их суммарного объема с сохранением и даже увеличением

плотности хлоропластов в листе. Поверхность отдельного хлоропласта в листьях городских деревьев в 1,5-2,5 раза меньше, чем у деревьев в лесу [5]. У всех видов теневые листья утолщаются в большей степени, чем световые и приобретают хорошо выраженную световую структуру. С нарастанием влияния города отмечается общая для всех видов тенденция к редукции ассимилирующих структур и к снижению фотосинтетической мощности отдельного листа. Сильное сокращение рабочей фотосинтезирующей поверхности приводит к уменьшению создания и отложения органических веществ, нужных растению для роста, перезимовки, отрастания. Уровень сахаров в тканях понижается, соответственно, снижаются темпы накопления сухого вещества и роста растений [9]. Физиологическая устойчивость определяется низкой окисляемо-стью клеточного содержимого. Лиственные породы, у которых общая окисляемость меньше, обладают более высокой газоустойчивостью. Г.М. Илькуном и др. определены категории га-зоустойчивости для деревьев и кустарников по которым изучаемые нами клен остролистный ( Acer platanoides L .), ясень обыкновенный ( Fráxinus excélsior ) отнесены к устойчивым [6].

Цель работы: изучение динамики содержания хлорофиллов а и b, каротиноидов, а также исследование флуоресцентных характеристик световых и теневых листьев некоторых видов древесных растений в зависимости от степени техногенной нагрузки на насаждения г. Махачкалы.

Методика исследования. Объектами исследования являлись древесные растения таких видов как клен остролистный (Acer platanoides L.) и ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior) часто используемые в городских посадках. Махачкала расположена на побережье Каспийского моря в континентальной области умеренного пояса. Среднегодовая температура в городе +12,4°С. Зима в Махачкале теплая и очень мягкая. После нестабильной весны наступает продолжительное и жаркое лето, безветренное и сухое. Среднемесячная температура воздуха в июле +24,7°С, в августе +24,5°С. Максимальные среднесуточные температуры воздуха составляют для июня +36,1°С, а для июля и августа +38,7°С. Годовая норма осадков 330-360 мм. Ветра преимущественно юго-восточные и северо-западные.

Для исследований были выбраны деревья, произрастающие на двух участках с различной степенью транспортной нагрузки: опытный – ул. М.Гаджиева; контрольный – парк им. Ленинского комсомола. На каждой пробной площади были выбраны визуально неповрежденные деревья, находящиеся в одинаковых условиях освещенности и увлажнения. Для каждой из древесных пород изучались особи примерно одного возраста, для соблюдения идентичности метеорологических условий измерения проводились в утренние часы одного дня. Исследования проводились в период физиологической и вегетативной активности объектов. Отбор теневых и световых листьев для определения пигментов и измерения флуоресцентных характеристик в каждом варианте проводился в четырехкратной повторности.

Измерение параметров флуоресценции проводилось на портативном хлорофилл-флуо-риметре MINI-PAM Yeinz Walz. GmbH. Потенциальный квантовый выход фотохимического превращения энергии рассчитывали с помощью уравнения предложенного Дженти (Genty) с соавторами в 1989 г.

YIELD= (Fm'-F)/Fm' = ∆F/ Fm'

Количественное определение пигментов на спектрофотометре СФ-26. Концентрацию определяли по формуле H.K. Lichtenthaler 1987 г. Математическую обработку материалов провели с применением статистического пакета «Statistica 6».

Результаты исследования. Изучались фотосинтетические характеристики световых и теневых листьев древесных растений произрастающих в экологически благоприятных условиях урбанизированной среды (контроль) и на территориях с высокой степенью транспортной нагрузки (опыт). Определялся их пигментный состав. Известно, что у деревьев и кустарников листья, находящиеся при полном зазеленении кроны в условиях более яркого освещения (световые листья), отличаются по строению от затененных, находящихся внутри кроны или в нижней ее части (теневых) листьев. Листья световые (расположенные на периферии кроны) даже внешне отличаются от теневых большей толщиной и жесткостью. Во внутреннем строении световых и теневых листьев также отмечаются большие различия. По внутреннему строению световые листья отличаются от теневых следующими особенностями: клетки кожицы их имеют менее извилистые очертания и более толстостенны; они относительно беднее хлорофиллом; число устьиц на единицу поверхности листа более высоко; ассимиляционная ткань, особенно палисадная, более мощна [1].

Теневая или световая структура листа древесных растений часто определяется условиями освещения предыдущего года, когда закладываются почки: если закладка почек идет на свету, то формируется световая структура, и наоборот. Если в одном и том же местообитании закономерно периодически изменяется световой режим, растения в разные сезоны могут проявлять себя то, как светолюбивые, то, как теневыносливые.

Известно, что в большинстве случаев у световых и теневых листьев имеются существенные морфологические различия и различия в механизме фотосинтеза. Световые листья, как правило, мельче и толще и имеют больший объем и больше хлорофилла на единицу поверхности, чем теневые листья. Кроме того, у них обычно более низкие сопротивление мезофилла и устьичное сопротивление диффузии СО 2 . Благодаря этому световые листья имеют более высокую интенсивность фотосинтеза на единицу листовой поверхности и достигают светового насыщения при большей интенсивности света, чем теневые листья. На биохимическом уровне более толстые световые листья содержат больше карбоксилирующих ферментов и больше переносчиков электронов на единицу листовой поверхности, чем теневые листья [8].

@F DFni

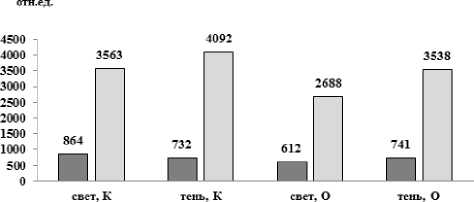

Рис. 1. F – квантовый выход флуоресценции и Fm – максимальная флуоресценция световых и теневых листьев Acer platanoides L .

(О – опыт, К – контроль)

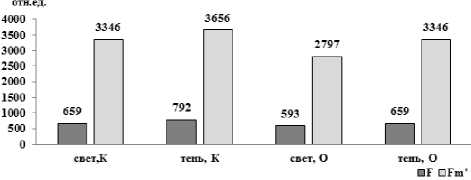

Отмечено что, теневые листья интенсивнее флуоресцируют, обладают более чувствительной к свету фотосинтетической системой. Особенно этот эффект выражен у опытных образцов подверженных дополнительной нагрузке ингибирующими ФСII выбросами автотранспорта (рис. 1 и 2). Если максимальная флуоресценция теневых листьев контрольных образцов отличается не значительно, то у опытной группы Клена остролистного Fm теневых листьев выше на 15% относительно световых. Для ясеня обыкновенного эта разница составила 7% для опытных образцов и 6% у контрольной группы деревьев (рис. 2). Не велика разница между показателями максимальной флуоресценции у контрольных и опытных групп ясеня, что возможно, связано с такой видовой характеристикой этого вида, как газоустойчивость (по Илькун Г.М. и др.).

Рис. 2. F – квантовый выход флуоресценции и Fm – максимальная флуоресценция световых и теневых листьев Fráxinus excélsior (О – опыт, К – контроль)

Необходимо отметить относительно ровные показатели квантового выхода флуоресценции для исследуемых групп растений, однако световые листья ясеня обыкновенного в обеих группах и опытного образца клена остролистного флуоресцируют несколько меньше контрольных, тогда как F у световых листьев контрольной группы клена этот показатель выше, чем у теневых. Интенсивность фотосинтеза древесных растений широко варьирует в зависимости от взаимодействия многих внешних и внутренних факторов, причем эти взаимодействия изменяются во времени и различны у разных видов.

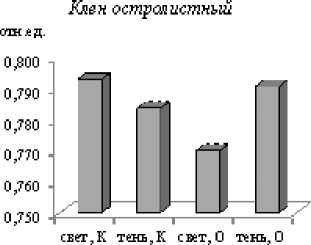

При сравнении квантового выхода фотосинтеза у теневых листьев клена остролистного и ясеня обыкновенного в парковой зоне и на проспекте отчетливо наблюдаем высокие величины этого показателя у опытных образцов, тогда как у контрольных он несколько ниже (рис. 3). У световых же листьев ясеня и клена, произрастающих вблизи проспекта, отмечается достоверное снижение фотосинтетической активности в сравнении с контрольными световыми листьями (0,785 и 0,770 - 0,812 и 0,793 соответственно). Величина Y(II) световых листьев контрольной группы несколько выше, чем у теневых, тогда как у опытных образцов теневые листья обладают более высокой фотосинтетической активностью (рис. 3).

Рис. 3. Фотосинтетическая активность (Y(II)) световых и теневых листьев Acer platanoides L . и Fráxinus excélsior (О – опыт, К – контроль)

Некоторыми авторами отмечено, что на интенсивность фотосинтеза оказывает влияние повреждающее действие газов и оседающая на поверхность растений пыль, выделяемая многими видами производства. По данным Ильку-на, у запыленных растений на 5-14% меньше поглощение наиболее активных для фотосинтетической деятельности лучей спектра, а не участвующих в фотосинтезе лучей на 25-33% больше.

Генкель отмечает, что виды растений, имеющие более интенсивный фотосинтез, сильнее повреждаются, чем виды, обладающие менее интенсивным газообменом, под влиянием сернистого газа. У загрязняющих веществ часто наблюдается синергизм. При этом даже переносимый уровень отдельного вещества может повреждать их в присутствии небольшого количества другого загрязняющего вещества. [4].

Функциональные различия теневых и световых листьев определяются необходимостью повышения чувствительности к свету и более полной утилизации его энергии при фотосинтезе в одном случае и «борьбы» с избыточным световым потоком в остальных случаях. Защита от фоторазрушения проявляется в снижении чувствительности ФС2 к свету и регуляции потока электронов [2]. Необходимо учесть дополнительное воздействие повреждающих факторов, влияющих на фотосинтетическую систему опытных образцов произ-растающих у условиях повышенной транспортной нагрузки. Степень подавления фотосинтеза у растений определяется токсичностью и продолжительностью воздействия загрязнителей, и у разных видов проявляется неоднозначно, зачастую приводя к изменению анатомической структуры листьев. На фотосинтез существенное влияние оказывает световой режим. Свет высокой интенсивности подавляет фотосинтез и вызывает разрушение пигментных комплексов [3].

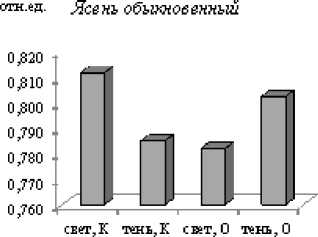

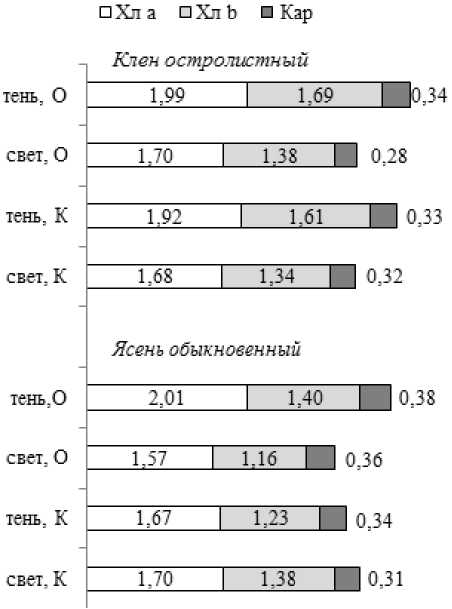

Изучалась динамика содержания хлорофиллов а и b, каротиноидов в световых и теневых листьях древесных растений в зависимости от степени транспортной нагрузки на насаждения г. Махачкалы. Главными внешними факторами, влияющими на образование и сохранение хлорофилла, являются: свет, температура, минеральное питание, вода и кислород. Синтез хлорофилла очень чувствителен почти к любому фактору, нарушающему метаболические процессы. В исследованиях некоторых авторов получены данные, которые показали, что в листьях древесных растений в исследованных биотопах на техногенных территориях возрастает как суммарное содержание, так и концентрация отдельных пигментов. На пример в листьях березы при развитии в экстремальных условиях отмечается увеличение суммы пигментов за счет каротиноидов и хлорофилла b, при этом содержание хлорофилла a сокращается [7]. В наших исследованиях отмечено некоторое повышение содержания хлорофилла b и каротиноидов при довольно стабильном показателе хлорофилла а (рис. 4). Наблюдается некоторое возрастание суммарного содержания фотосинтетических пигментов у опытной группы растений обоих исследуемых видов. Такая же тенденция наблюдалась в наших исследованиях 2011-2013 гг. в ходе изучения транспортной нагрузки на такие виды как, Робиния псевдоакация и Платан восточный.

При изучении количественного и качественного пигментного состава листьев клена остролистного (Acer platanoides L.) и ясеня обыкновенного (Fráxinus excélsior) не отмечено существенного отличия в содержании хлорофилла а относительно хлорофилла b у образцов произрастающих в экологически благоприятных условиях. У теневых листьев опытных образцов содержание Хл а по отношению к Хл b не отличалось от остальных исследуемых .групп, однако общее содержание фотосинтетических пигментов в этих листьях выше чем у световых. Содержание каратиноидов у образцов, произрастающих на территории с повышенной транспортной нагрузкой, незначительно повышено по отношению к контрольным.

Рис. 4. Содержание хлорофилла (a,b) и карати-ноидов в листьях ясеня обыкновенного и клена остролистного (О – опыт, К – контроль)

Выводы:

-

1. Теневые листья у изучаемых видов интенсивнее флуоресцируют, максимальная флуоресценция теневых и световых листьев деревьев произрастающих на опытных участках с высоким показателями выброса автотранспорта ниже, чем у контрольных. Это характерно для всех изучаемых видов, относящихся к категории газоустойчивых.

-

2. У световых листьев ясеня и клена произрастающих вблизи проспекта отмечается достоверное снижение фотосинтетической активности в сравнении со световыми листьями контрольной группы. Сочетанное воздействие интенсивной инсоляции и высокой транспортной нагрузки снижает уровень квантового выхода фотосинтеза исследуемых групп растений.

-

3. По всем изучаемым флуоресцентным характеристикам Acer platanoides L . и Fráxinus excélsior демонстрируют устойчивость к высокой инсоляции и загрязняющим факторам среды.

-

4. Изучение флуоресцентных характеристик и других физиологических показателей городских древесных растений лежит в основе экологического мониторинга и может быть использовано для выявления экологической обстановки в городе.

Список литературы Фотосинтетические характеристики световых и теневых листьев древесных растений города Махачкалы

- Ботаника. Т. 1. Строение типичного зеленого листа http://6y.ru/B5052Part54-199.shtml

- Бухарина, И.Л. Эколого-биологические особенности древесных растений в урбанизированной среде/И.Л. Бухарина, Т.М. Поварницина, К.Е. Ведерников. -Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2007. 216 с.

- Быков, А.А. Моделирование загрязнения атмосферы и экологическое зонирование территории г. Кемерово/А.А. Быков, О.А. Неверова//Инженерная экология. 2002. № 6. С. 25-32.

- Генкель, П.А. Физиология растений. -М., 1975. 335 с.

- Горышина, Т.К. Растения в городе. -Л., Изд-во ЛГУ, 1991. 148 с.

- Илькун, Г.М. Газоустойчивость растений: вопросы экологии и физиологии. -Киев: Наукова думка, 1971. 146 с.

- Кулагин, А.А. Реализация адаптивного потенциала древесных растений в экстремальных лесорастительных условиях: автореф. дис. … д-ра биол. наук. -Уфа-Тольятти, 2006. 32 с.

- Особенности светолюбивых и теневыносливых растений. http://biofile.ru/bio/4607.html

- Хмелевская И.А. Эколого-физиологические исследования древесных пород в г. Пскове//Вестник Псковского государственного университета. Серия: Естественные и физико-математические науки. 2008. Вып. № 6. С. 37-57.