Фотосинтетические пигменты фитопланктона высоких широт в условиях полярной ночи

Автор: Водопьянова Вероника Владимировна, Макаревич Павел Робертович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Океанология

Статья в выпуске: 1-2 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

Впервые в Баренцевом море в период отсутствия фотосинтетически активной радиации исследован пигментный состав и вертикальное распределение хлорофилла фитопланктона. Приведена оценка функционального состояния фитопланктонного сообщества в условиях полярной ночи. Выявлено растущее влияние тепловодной атлантической флоры на фитопланктонное сообщество Баренцева моря.

Хлорофилл, фитопланктон, фотосинтетические пигменты

Короткий адрес: https://sciup.org/14294888

IDR: 14294888 | УДК: 574.583 | DOI: 10.21443/1560-9278-2016-1/2-249-257

Текст научной статьи Фотосинтетические пигменты фитопланктона высоких широт в условиях полярной ночи

Традиционно считается, что экосистема пелагиали северных морей функционирует в жестких экологических условиях. В период полярной ночи (декабрь – январь) количество солнечной радиации в этих водоемах составляет 0,002 (кал/см 2 )/мин, тогда как минимальная интенсивность света, необходимая для роста практически всех микроводорослей, должна достигать порядка 0,01 (кал/см 2 )/мин [1]. Содержание в фитопланктоне основного пигмента фотосинтеза – хлорофилла а – считается универсальным экологофизиологическим показателем, который отражает обилие и фотосинтетическую активность альгоценозов. Адаптация водорослей к низкому уровню освещенности может выражаться в составе и активности дополнительных пигментов фотосинтетического аппарата [2]. Дополнительные пигментные характеристики планктона характеризуют функциональное состояние и протекающие в фитопланктонном сообществе продукционные процессы. Наибольший интерес для функциональной оценки фитопланктона в осеннезимний период представляют пигментный индекс и соотношение суммарной концентрации каротиноидов к хлорофиллу а [3–7].

Исследования видового состава, биомассы и численности фитопланктона Баренцева моря ведутся в течение продолжительного времени [8–10]. Характеристика пигментного состава фитопланктона арктических морей представлена в основном сведениями о концентрации хлорофилла а , полученными в период активной вегетации микроводорослей. При этом не учитывается фотосинтетическая активность альгоценозов в зимний период и не раскрываются данные о содержании дополнительных пигментов фотосинтетического аппарата микрофитопланктона [11–14]. Для Баренцева моря наиболее полно представлена информация о концентрации фотосинтетических пигментов альгосообществ пелагиали прибрежья в период весенне-летней и летне-осенней сукцессии [7; 15].

В последние годы большой интерес исследователей вызывают возможности спутникового (дистанционного) зондирования концентраций пигмента. Полученные данные, однако, необходимо сравнивать с данными натурных измерений хлорофилла [16; 17]. Для акватории Баренцева моря получение спутниковых данных о распределении полей хлорофилла затруднено из-за высокой облачности, особенно в осенне-зимний период [18]. Получаемые на основе биооптических характеристик поверхности моря региональные карты распределения хлорофилла свидетельствуют, что самые высокие его концентрации наблюдаются летом к югу от полярного фронта [17]. Тем не менее необходим мониторинг концентраций данного пигмента в толще воды, так как глубинный максимум хлорофилла может вносить существенный вклад в первичную продукцию Мирового океана, но, как правило, не учитывается при использовании спутниковых данных и данных поверхностных измерений in situ [19].

Целью настоящей работы являлось изучение хлорофилла и дополнительных пигментов фотосинтетического аппарата арктического фитопланктона Баренцева моря в переходный период между осенним и зимним гидрологическими сезонами в условиях недостаточной освещенности.

Материалы и методы

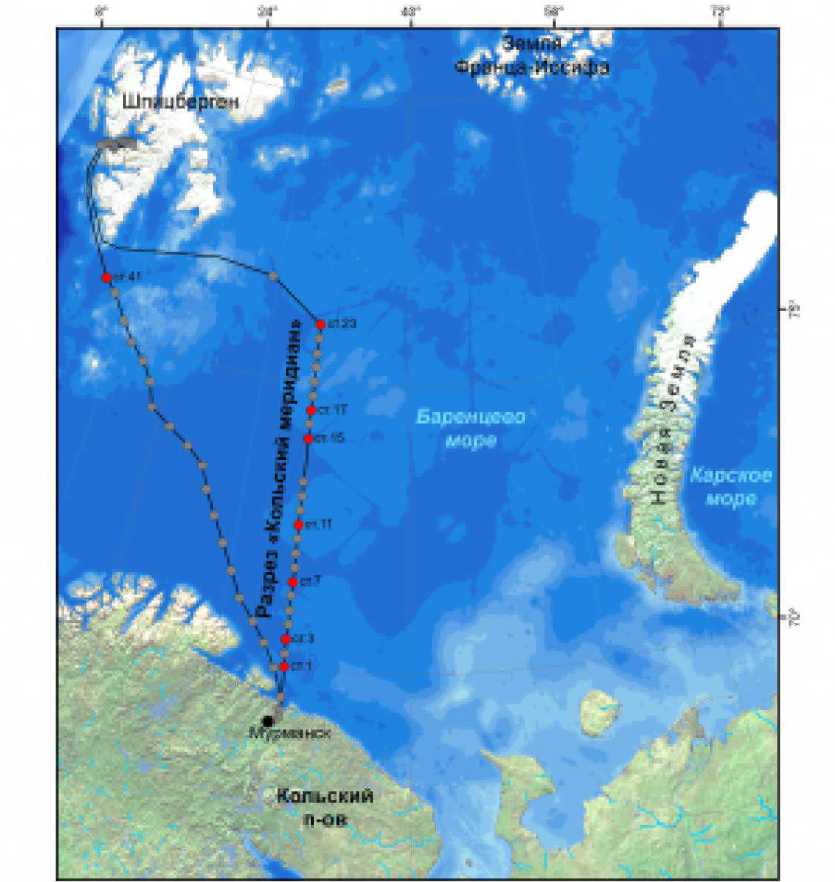

Фотосинтетические пигменты микрофитопланктонного сообщества Баренцева моря исследовали в ходе рейса НИС "Дальние Зеленцы" с 10 по 25 ноября 2013 г. Научные изыскания проводились на стандартном разрезе "Кольский меридиан" (станции 1, 3, 7, 11, 15, 17, 23) и участке западнее от него (станция 41) (рис. 1). Продолжительность светового времени в ходе выполнения наблюдений убывала от 4.5 часов на широте 70° с. ш. до 0.0 часов на широте 74° с. ш. и севернее, таким образом, исследования на станциях 15, 17, 23 и 41 выполнялись уже в условиях наступившей полярной ночи.

Рис. 1. Схема расположения станций на разрезе "Кольский меридиан", НИС "Дальние Зеленцы", ноябрь 2013 г.

В соответствии с рекомендациями ГОСТа 1 было отобрано 45 проб морской воды для дальнейшего определения концентрации фотосинтетических пигментов: хлорофилла а ( С ха ), b ( С b ), с ( С с1 + с2 ), феофитина а ( С фа ), каротиноидов ( С k ) и пигментного индекса сообщества ( I 430/664 ). Пробы отбирали с шести горизонтов: поверхностный слой, глубины 10, 25, 50, 100 м и придонный слой (глубины от 150 до 310 м). Объем проб достигал 5 л. С момента отбора проб на пигментный состав и до процесса фильтрации воды проходило не более часа. Фильтрацию осуществляли под вакуумом через мембранные фильтры Владипор МФАС-ОС-4 (диаметр пор 0.4 мкм) продолжительность фильтрования не превышала 60 мин. Фильтры, сложенные пополам осадком внутрь, хранили в морозильной камере до обработки в стационарных условиях не более 1 месяца.

В лаборатории фильтры гомогенизировали для разрушения клеток фитопланктона и экстрагировали пигменты. Экстракцию проводили 90%-м ацетоном в течение 1 часа. Для удаления светорассеивающей взвеси полученный экстракт центрифугировали на центрифуге Опн-8 20 мин при 8 000 об./мин. Спектрофотометрирование очищенного экстракта осуществляли дважды (до и после подкисления экстракта раствором соляной кислоты) на UV-Visible спектрофотометре Nicolett Evolution 500 "Spectronic Unicam", использовали кюветы, имеющие рабочую длину 1 см. Концентрацию хлорофилла а и других пигментов (мг/м3) вычисляли по стандартным формулам, приведенным в ГОСТ 17.1.4.02-90.

Результаты и обсуждение

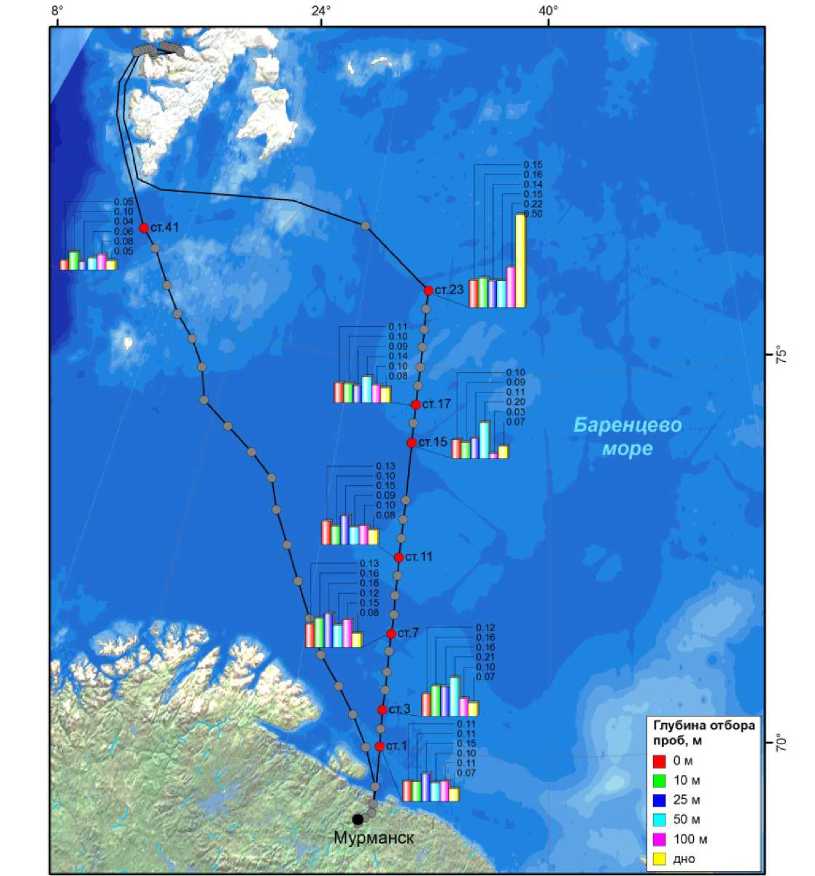

Концентрация хлорофилла а в толще воды на большинстве станций изменялась в незначительном для применяемой методики диапазоне (0.05–0.21 мг/м 3 ), за исключением станции 23, где были зарегистрированы самые высокие концентрации исследуемого пигмента и придонный максимум содержания хлорофилла (0.50 мг/м 3 ) (рис. 2).

Рис. 2. Концентрация хлорофилла а , мг/м 3 , на станциях разреза "Кольский меридиан", ноябрь 2013 г.

Равномерное вертикальное распределение хлорофилла а на всех станциях, несомненно, связано с отсутствием стратификации водных масс в период проведения исследований. Условия освещенности в период проведения научных изысканий были характерными для осенне-зимнего гидрологического периода, часть станций (выше 72° 34') находилась в условиях полярной ночи.

Анализ полученных с помощью СТД-зонда (SEACAT SBE 19plus) термохалинных характеристик показал, что южный участок разреза (станции 1, 3) находился в зоне влияния Мурманского прибрежного течения, а центральный (станции 7, 11) и северный (станции 15, 17, 23) участки – в зоне воздействия атлантических вод (в пределах Мурманского и Нордкапского течений соответственно). Прибрежные воды являлись более прогретыми и менее солеными по сравнению с атлантическими водами (табл. 1). На исследуемой акватории переход к зимнему гидрологическому режиму сопровождался разрушением сезонного термоклина, в результате чего в верхнем 50-метровом слое наблюдалась гомотермия, далее температура плавно понижалась с глубиной.

Диапазоны значения температуры ( Т , °С) и солености ( S , ‰) воды на участках разреза "Кольский меридиан", ноябрь 2013 г.

Таблица 1

|

Участок |

Южный (станции 1, 3) 69°30'–70°30' с. ш. |

Центральный (станции 7, 11), 71°30'–72°30' с. ш. |

Северный (станции 15, 17, 23), 74°00'–76°00' с. ш. |

|||

|

Слой |

0–50 м |

100 м – дно |

0–50 м |

100 м – дно |

0–50 м |

100 м – дно |

|

Т , °С |

6.03–7.28 |

3.90–6.62 |

5.23–7.00 |

1.62–5.98 |

3.72–5.08 |

0.11–4.79 |

|

S , ‰ |

34.31–34.42 |

34.57–34.81 |

34.39–34.94 |

34.72–35.07 |

35.05–35.07 |

34.98–35.09 |

Глубинный максимум хлорофилла а , зафиксированный на единственной станции (0.50 мг/м 3 ), указывает на активное развитие микроводорослей. В последнее время отмечается повышение температуры вод арктических морей [20], что может привести к изменению таксономического состава фитопланктонного сообщества [10].

Согласно литературным данным [7; 12; 15] концентрации хлорофилла а выше 0.10 мг/м 3 являются высокими для района исследований в осеннее-зимний период. Кроме того, столь высокие концентрации не соответствуют биомассе и численности "сетного" микрофитопланктона. В период наших исследований общая численность микроводорослей размерной группы более 20 мкм составляла 1×10 1 кл./л. По составу доминантов и уровню обилия сообщество фитопланктона являлось типичным для южной части Баренцева моря в осенне-зимний период, были отмечены известные формы динофлагеллят – индикаторы атлантических водных масс. Кроме того, при изучении видового состава микрофитопланктонного сообщества впервые для изучаемой акватории зафиксированы тепловодные бореальные виды динофлагеллят, ранее не встречающиеся в Баренцевом море: Amphidoma caudata Halldal, Dinophysis hastata Stein, Dinophysis nasuta Parke & Dixon, Dinophysis ovata Claparéde & Lachmann, Heterodinium milneri Kofoid, Mesoporos perforatus Lillick, Oxytoxum milneri Murray & Whitting, Podolampas palmipes Stein, Protoperidinium brochii Balech, Pyrophacus horologicum Stein.

Известно, что для олиготрофных вод Атлантики максимальный вклад (до 80 %) в первичную продукцию и содержание хлорофилла а в фитопланктонном сообществе вносит пикопланктон [21; 22], для эвтрофных вод – ультрананопланктон [23]. Доля хлорофилла, соответствующая размерной группе фитопланктеров 0.45–0.85 мкм, может достигать 49 % [22]. В арктических экосистемах на долю малых клеток может приходиться до 84 % хлорофилла и до 49 % первичной продукции [24]. Как показали наши исследования, видовой состав микрофитопланктонного сообщества Баренцева моря в осенне-зимний период формировался за счет атлантической тепловодной флоры. Предположительно, повышенные концентрации хлорофилла а в период изысканий могут указывать на то, что микрофитопланктонное сообщество Баренцева моря представлено не только фитопланктоном размерной фракции более 20 мкм, но и видами более мелких размерных фракций (пикопланктон, ультрананопланктон), характерных для атлантических вод в больших количествах и вносящих основной вклад в первичную продукцию.

Доля хлорофилла а в сообществе фотосинтетиков поверхностного слоя в период исследований не превышала (43.44 ± 5.26) % (в % от суммы всех хлорофиллов), хлорофиллов b и с 1 + с 2 (24.64 ± 4.11) % и (31.94 ± 5.53) % соответственно. Для всех слоев содержание хлорофилла а в фитопланктоне составило (39.27 ± 8.45) %, хлорофилла b (25.36 ± 5.68) %, хлорофиллов с 1 + с 2 (35.37 ± 6.16) %. Такую картину с незначительным преобладанием доли хлорофилла а над другими пигментами мы наблюдали в осеннезимний сукцессионный период в фитопланктоне прибрежья Баренцева моря, в то время как в период активной вегетации микроводорослей в весенне-летний период, доля хлорофилла а достигала 70 % [7]. Таким образом, в условиях полярной ночи, при сниженной продукционной активности микрофитопланктона процессы деструкции не преобладают над автотрофными, адаптивные механизмы фотосинтетиков выражаются в увеличении доли дополнительных фотосинтетических пигментов.

Для оценки физиологического состояния фитопланктона и продукционных процессов, происходящих в сообществе фотосинтетиков, нами традиционно используются следующие характеристики: пигментный индекс ( I 430/664 ), отношение суммарной концентрации хлорофиллов с 1 +с 2 к концентрации хлорофилла а ( С с / C ха ), отношение суммарной концентрации каротиноидов к концентрации хлорофилла а ( С k / C ха ) и доля в сообществе феофитина а – продукта распада хлорофилла а (табл. 2).

Таблица 2

Оценка физиологического состояния фитопланктона и продукционных процессов, происходящих в сообществе фотосинтетиков, выполненная в ходе исследований на станциях разреза "Кольский меридиан", ноябрь 2013 г.

|

Номер станции |

2 |

3 |

7 |

11 |

15 |

17 |

23 |

41 |

Среднее по горизонту |

|

|

I430/664 |

||||||||||

|

н о к Си о 1-н |

0 м |

3.12 |

3.57 |

2.23 |

3.10 |

4.01 |

4.03 |

2.78 |

6.89 |

3.72 |

|

10 м |

4.28 |

3.10 |

2.00 |

3.91 |

4.92 |

4.54 |

3.52 |

3.89 |

3.77 |

|

|

25 м |

3.20 |

3.37 |

2.46 |

3.61 |

4.62 |

4.79 |

4.01 |

7.48 |

4.19 |

|

|

50 м |

3.12 |

2.11 |

3.00 |

3.40 |

3.05 |

4.40 |

4.93 |

5.70 |

3.71 |

|

|

100 м |

3.40 |

4.57 |

2.33 |

4.20 |

8.15 |

3.81 |

5.70 |

5.58 |

4.72 |

|

|

Дно |

3.65 |

4.53 |

3.42 |

3.17 |

4.37 |

3.93 |

7.90 |

7.50 |

4.81 |

|

|

Схс/Сха |

||||||||||

|

н о к Си о 1-н |

0 м |

0.64 |

0.84 |

0.61 |

0.50 |

0.65 |

0.71 |

0.84 |

1.29 |

0.76 |

|

10 м |

0.75 |

1.05 |

1.08 |

0.39 |

0.85 |

0.62 |

1.04 |

1.33 |

0.89 |

|

|

25 м |

0.40 |

0.91 |

0.97 |

0.53 |

0.67 |

0.74 |

1.02 |

0.70 |

0.74 |

|

|

50 м |

0.70 |

0.76 |

0.74 |

1.38 |

1.14 |

0.77 |

1.00 |

1.09 |

0.95 |

|

|

100 м |

0.64 |

1.51 |

1.12 |

0.46 |

1.20 |

1.02 |

1.28 |

1.12 |

1.04 |

|

|

Дно |

0.86 |

1.66 |

1.54 |

1.38 |

1.08 |

1.45 |

1.97 |

1.62 |

1.45 |

|

|

Сk/Cха |

||||||||||

|

н о к Си о 1-н |

0 м |

2.18 |

1.72 |

1.26 |

1.48 |

1.84 |

1.89 |

1.39 |

3.29 |

1.88 |

|

10 м |

1.96 |

1.64 |

1.42 |

1.70 |

2.35 |

2.15 |

1.75 |

2.15 |

1.89 |

|

|

25 м |

1.00 |

1.67 |

1.53 |

1.65 |

2.13 |

2.16 |

2.04 |

3.28 |

1.93 |

|

|

50 м |

2.00 |

1.26 |

1.65 |

2.12 |

1.68 |

2.13 |

2.28 |

2.62 |

1.97 |

|

|

100 м |

2.00 |

2.31 |

1.59 |

1.81 |

3.79 |

1.85 |

2.60 |

3.15 |

2.39 |

|

|

Дно |

2.86 |

2.34 |

2.16 |

1.59 |

2.31 |

2.30 |

1.30 |

4.01 |

2.23 |

|

|

Феофитин а, % |

||||||||||

|

н о к Си о 1-н |

0 м |

39 |

50 |

62 |

57 |

63 |

44 |

34 |

24 |

47 |

|

10 м |

53 |

51 |

54 |

49 |

35 |

38 |

54 |

73 |

51 |

|

|

25 м |

40 |

60 |

53 |

27 |

42 |

52 |

67 |

64 |

51 |

|

|

50 м |

44 |

52 |

36 |

66 |

53 |

40 |

70 |

55 |

52 |

|

|

100 м |

39 |

45 |

51 |

20 |

55 |

54 |

64 |

49 |

47 |

|

|

Дно |

50 |

57 |

56 |

61 |

58 |

57 |

63 |

53 |

57 |

|

Пигментный индекс микрофитопланктонного сообщества на большинстве станций находился в диапазоне 2.00 > I 430/664 < 4.92 (табл. 2). Однако на станциях, расположенных в самых северных точках и в придонном горизонте, наблюдалось существенное увеличение этого показателя (5.58–8.15) (табл. 2). Ранее нам не доводилось регистрировать столь высокие значения пигментного индекса в прибрежье или открытых водах Баренцева моря, максимально в зимний период (по результатам многолетнего мониторинга) I 430/664 достигал 5.14 [7], а для фитопланктонного сообщества Атлантики пигментный индекс может принимать значения до 9.0 [25]. Значения пигментного индекса I 430/664 < 4.00 (табл. 2) следует рассматривать как индикатор пограничного состояния фитопланктонного сообщества между стадией активной вегетации и стадией затухания его сукцессионного цикла; повышение этого показателя I 430/664 > 4.00 (табл. 2) свидетельствует о низкой фотосинтетической активности микрофитопланктона [7].

Отношение суммарной концентрации хлорофиллов с 1 + с 2 к концентрации хлорофилла а ( С хс /С ха ) увеличивается при затухании развития планктонных водорослей и снижении ими фотосинтетической активности [25]. Нами отмечено, что средние значения соотношения С хс /С ха увеличиваются с глубиной от 0.76 до 1.45 (табл. 2), а также по направлению к самым северным точкам – для всех станций (табл. 2). В фотическом слое, за исключением станций 23 и 41, этот показатель не превышал 1 (табл. 1), что характеризует сообщество как находящееся в состоянии функциональной (фотосинтетической) активности. Известно, что при старении фитопланктона соотношение С хс /С ха может принимать значения 3.6–9.6, в активно развивающемся сообществе этот показатель варьирует от 0.0 до 0.8 [25].

Отношение суммарной концентрации каротиноидов к концентрации хлорофилла а (Сk/Cха) характеризует физиологическое состояние фитопланктонного сообщества. Повышенные значения Сk/Cха свидетельствуют о старении сообщества и угнетенном состоянии микроводорослей [3–5; 26]. Значения Сk/Cха <2 свидетельствуют о функциональной активности фитоценоза Баренцева моря, повышение этого соотношения (Сk/Cха >2) можно рассматривать как сигнал о старении сообщества [7]. В период нашего исследования значения Сk/Cха изменялись в диапазоне 1.00 > Сk/Cха <4.01 (табл. 2), наибольшие показатели отмечены на самой северной станции, однако они далеки от характерных зимних величин (до 9.28) [7]. Для средних значений анализируемого параметра увеличение Сk/Cха отмечалось по направлению от поверхности к придонному слою (табл. 2). Можно заключить, что сообщество планктонных фотосинтетиков Баренцева моря в период проведения исследований находилось в функционально активном состоянии. Ожидаемо менее активно автотрофные процессы протекали в придонных слоях и на станции, расположенной в самой северной точке.

Доля феофитина а в толще воды изменялась в диапазоне от 20 до 70 % (средние показатели 47–57 %) (табл. 2). Содержание в фитопланктонном сообществе Баренцева моря в осенне-зимний период дериватов хлорофилла менее 70 % рассматривается как невысокое [7; 27] и свидетельствует о доминирующей роли активных форм фотосинтетических пигментов в продукционных процессах. Подобный факт подтверждают литературные данные, свидетельствующие об обнаружении функционально активного хлорофилла в клетках микрофитопланктона при минимальном уровне солнечной радиации во время полярной ночи и активной вегетации сообщества в подледных условиях [1; 28–31].

В пигментном составе фитопланктонного сообщества Баренцева моря в период полярной ночи выявлено увеличение доли дополнительных фотосинтетических пигментов (хлорофиллов b и с 1 + с 2 ) и лишь незначительное преобладание хлорофилла а . Согласно дополнительным пигментным характеристикам автотрофные процессы в микрофитопланктоне доминировали над деструкционными, сообщество планктонных фотосинтетиков находилось в функционально активном состоянии.

Заключение

Вертикальное распределение хлорофилла а в водной толще на большинстве станций было равномерным, что вероятно связано с условиями недостаточной освещенности и отсутствием стратификации водных масс в период проведения исследований. Концентрации хлорофилла а были высокими для периода научных изысканий и не соответствовали биомассе и численности фитопланктона размерной группы более 20 мкм, что указывает на присутствие в пробах более мелких размерных групп фитопланктеров, характерных для атлантических вод. Соотношения дополнительных фотосинтетических пигментов микрофитопланктона и продуктов их распада характеризуют фитопланктонное сообщество Баренцева моря в период полярной ночи как находящееся в функционально активном состоянии, и хотя продукционная деятельность фитопланктона невелика, она не прекращается полностью даже в условиях полярной ночи, т. е. в условиях недостаточной освещенности. Адаптивные механизмы сообщества фотосинтетиков к условиям полярной ночи выражаются в увеличении доли дополнительных фотосинтетических пигментов (хлорофиллов b и с 1 + с 2 ) и снижении доли основного пигмента фотосинтеза – хлорофилла а .

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о сохранении пелагическим сообществом микроводорослей незамерзающей части Баренцева моря фотосинтетической активности в период полярной ночи, что в итоге оказывается одним из факторов, определяющих высокую биологическую продуктивность экосистем в Западном арктическом бассейне.

Выражаем благодарность сотруднику ММБИ Калинке О. П., оказавшей помощь в отборе проб морской воды в сложных полевых условиях.

Список литературы Фотосинтетические пигменты фитопланктона высоких широт в условиях полярной ночи

- Макаревич П. Р., Ларионов В. В., Дружкова Е. И. Динамика фитопланктона в эстуарных областях северных морей в период полярной ночи//Альгология. 2004. Т. 14, № 2. С. 137-142.

- Злобин В. С. Первичная продукция и культивирование морского фитопланктона. М.: Пищевая промышленность, 1976. 247 с.

- Humphrey G. F. Seasonal variations in plankton pigments in waters off Sydney, Austral//J. Marine Freshwater Res. 1963. V. 14, N 1. P. 24-36.

- Margaleff R. Valeur indicatrice de la composition des pigments du phytoplankton sur la productivite, composition taxonomique et proprietes dynamiques des populations//Comm. Int. Explor. Sci. Mer. Medit., Rapp. Proc. Verb. 1960. V. 15, N 2. P. 277-281.

- Parsons T. R., Stevens K., Strickland J. D. H. On the chemical composition of eleven species of marine phytoplankters//J. Fish. Res. Bd. Can. 1961. V. 18, N 6. P. 1001-1016.

- Бульон В. В. Содержание феопигментов в планктоне (обзор)//Гидробиол. журн. 1978. Т. 14, № 3. С. 62-69.

- Макаревич П. Р., Водопьянова В. В., Олейник А. А. Фитоценозы пелагиали Кольского залива. Структура и функциональные характеристики/отв. ред. С. Л. Дженюк. Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. 192 с.

- Макаревич П. Р. Структура и функционирование планктонных альгоценозов эстуарных экосистем шельфовых морей: автореф. дис. … д-ра биол. наук. Мурманск, 2004. 45 с.

- Макаревич П. Р., Дружкова Е. И. Сезонные циклические процессы в прибрежных планктонных альгоценозах северных морей. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. 280 с.

- Олейник А. А. Новые динофлагеллаты (Dinophyceae) планктона Баренцева моря//Ботан. журн. 2014. Т. 99, № 7. С. 28-37.

- Sakshang E. Food webs and primary production in the Barents area//Proc. NIPR Symp. Polar. Biol. 1991. N 8. P. 1-8.

- Планктон морей Западной Арктики/отв. ред. Г. Г. Матишов. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1997. 352 с.

- Ведерников В. И., Гагарин В. И. Первичная продукция и хлорофилл в Баренцевом море в сентябре -октябре 1997 г.//Океанология. 1998. Т. 38, № 5. С. 710-718.

- Вирусы в пелагиали Баренцева моря/М. П. Венгер, Т. И. Широколобова, П. Р. Макаревич, В. В. Водопьянова//Докл. акад. наук. 2012. Т. 446, № 3. С. 345-349.

- Кузнецов Л. Л., Шошина Е. В. Фитоценозы Баренцева моря (физиологические и структурные характеристики). Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2003. С. 48-75.

- Ветров А. А., Романкевич Е. А. Межгодовая изменчивость первичной продукции и потоков органического углерода в арктических морях России//Океанология. 2008. Т. 48, № 3. С. 371-380.

- Копелевич О. В., Буренков В. И., Шеберстов С. В. Разработка и использование региональных алгоритмов для расчета биооптических характеристик морей России по данным спутниковых сканеров цвета//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2006. Т. II. С. 99-105.

- Водопьянова В. В. Содержание хлорофилла в фитопланктоне Баренцева моря в осенний период//Гидробиологические и экосистемные исследования морей Европейского Севера: мат. ХХVIII конф. молодых ученых Мурман. морского биолог. ин-та, посвящ. 100-летию со дня рождения М. М. Камшилова (г. Мурманск, май 2010 г.). Мурманск, 2010. С. 35-40.

- Parameterization of vertical chlorophyll a in the Arctic Ocean: Impact of the subsurface chlorophyll maximum on regional, seasonal and annual primary production estimates/M. Ardyna, M. Babin, M. Gosselin, E. Devred, S. B´elanger, A. Matsuoka, J.-E´. Tremblay//Biogeosciences Discuss. 2013. 10 (1345-1399). URL: www.biogeosciences-discuss.net/10/1345/2013/. Doi: DOI: 10.5194/bgd-10-1345-2013

- Fifty years of meteo-glaciological change in Toll Glacier, Bennett Island, De Long Islands, Siberian Arctic/K. Konya, T. Kadota, H. Yabuki, T. Ohata//Polar Science. 2014. V. 8, N 2. P. 86-95.

- Platt T., Subba Rao D. V., Irwin B. Photosynthesis of picoplankton in the oligotrophic ocean//Nature. 1983. V. 301, N 5902. P. 702-704.

- Крупаткина Д. К., Лопухин А. С., Каменир Ю. Г. Размерное распределение фитопланктона Тропической Атлантики и его влияние на оценку первичной продукции и хлорофилла а в водах разной трофности//Океанология. 1987. Т. ХХVII. Вып. 3. С. 470-474.

- Стельмах Л. В. Вклад пикопланктона в первичную продукцию и содержание хлорофилла а в эвтрофных водах на примере Севастопольской бухты//Океанология. 1988. Т. 28. Вып. 1. С. 127-132.

- Wassmann P., Carroll J., Bellerby R. G. J. Carbon flux and ecosystem feedback in the northern Barents Sea in an era of climate change: An introduction//Deep-Sea Research. 2008. V. 55, N 2. P. 2143-2153.

- Балоде М. Я. Результаты пигментного анализа фитопланктона Балтийского моря в сентябре -октябре 1980 г.//Планктон Балтийского моря/отв. ред. Г. П. Андрушайтис. Рига, 1990. С. 92-101.

- Travers M. Recherches sur le phytoplancton du Golfe de Marseille. II. Etude quantitative des populations phytoplanctoniques du Golfe de Marseille (I)//Resuelt Trav. Station Mar. D'Endoume. 1962. V. 41, N 26. P. 70-139.

- Мордасова Н. В., Федосов М. В. О содержании хлорофилла и феофитина в воде и льдах Баренцева моря//Тр. ВНИРО. 1972. Т. 75. Вып. 1. С. 80-87.

- Быков О. Д. Фотосинтез и темновая фиксация СО2 литоральных макроводорослей Баренцева моря в условиях полярной ночи//Ботан. журн. 2003. Т. 88, № 12. С. 68-73.

- High-resolution observations of aggregate flux during a sub-polar North Atlantic spring bloom/N. Briggs, M. J. Perry, I. Cetinic, C. Lee, E. D’Asaro, A. M. Gray, E. Rehm//Deep-Sea Research. 2011. V. 58, N 1. P. 1031-1039.

- Laney S. R., Sosik H. M. Phytoplankton assemblage structure in and around a massive under-ice bloom in the Chukchi Sea//Deep-Sea Research. 2014. V. 105, N 2. P. 30-41.

- Lowry K. E., Dijken G. L., Arrigo K. R. Evidence of under-ice phytoplankton blooms in the Chukchi Sea from 1998 to 2012//Deep-Sea Research. 2014. V. 105, N 2. P. 105-117.