Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза у сортов гречихи разных периодов селекции

Автор: Заикин В.В., Амелин А.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (67), 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследования проводились по тематическому плану ЦКП Орловского ГАУ «Генетические ресурсы растений и их использование» совместно с селекционерами Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур. Объектами исследований являлись 11 сортообразцов гречихи разных периодов селекции: местные сортопопуляции; старые сорта - селекции 1930-1960 гг. и современные сорта - селекции 1990-2010 гг. Опытный материал выращивали в условиях полевого опыта. Посев проводился селекционной сеялкой СКС-6-10 рядовым способом с нормой высева 3 млн. шт. семян на га. Площадь делянки составляла 10 м2, размещение - рендомизированное, повторность 4-х кратная. Уход за посевами и уборка выполнялись в соответствии с методическими рекомендациями для региона. Установлено, что современные сорта по сравнению с предшественниками формируют более мощный (в среднем на 13,3%) фотосинтетический потенциал (ФП), в основном, за счет образования крупных листовых пластинок (в среднем на 12,3%), а не увеличения продолжительности их функционирования, что является одним из важных факторов роста их семенной продуктивности. Величина ФП за годы исследований у местных, старых и современных сортов составляла в среднем 10,65, 11,96 и 12,81 дм2/раст.×сут., соответственно. Сортовые различия по ФП достоверно проявляются с фазы «цветение + 10 дней» и сохраняются вплоть до уборки урожая, тогда как чистая продуктивность фотосинтеза листьев в результате селекции существенно не меняется. Ее величина в большей степени зависит от погодных условий вегетации растений, чем от их наследственных особенностей. Значение чистой продуктивности фотосинтеза в годы исследований у местных, старых и современных сортов составляла в среднем 9,0, 8,0 и 9,7 г/м2/растение×сут., соответственно. Наиболее высокая фотосинтетическая активность листьев отмечается у сортов гречихи в период вегетативного роста и фазу «цветение + 30 дней».

Гречиха, селекция, сорт, листовая поверхность, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза

Короткий адрес: https://sciup.org/147124427

IDR: 147124427 | УДК: 633.12:631.526.32:631.524.84:631.52:581.132

Текст научной статьи Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза у сортов гречихи разных периодов селекции

Вве^ение. В литературе отмечается, что связь ассимиляционной поверхности с биологическим уро^аем, в частности с хозяйственной его частью, сохраняется лишь до определенных размеров [1, 2]. В связи с чем, ставится задача по созданию и определению необходимой площади листьев для ка^дой культуры и сорта в конкретной природно-климатической зоне, так как оптимальная оптико-биологическая структура посевов обеспечивает возмо^ность избе^ать потери солнечной энергии и является одним из основных путей повышения продуктивности фотосинтеза и, в конечном счете, уро^ая [3, 4, 5]. Идея оптимальной листовой поверхности получила широкое развитие и за рубе^ом [6].

По расчетам некоторых исследователей, в зависимости от зоны выращивания у высокоуро^айных сортов озимой пшеницы величина листового индекса дол^на составлять 3,0-5,0, а у кукурузы – 5,0-7,0 м2/м2 почвы. Cортам ^е гороха, чтобы сформировать уро^ай в пределах 4,0 т/га необходимо иметь листовой индекс в размере 8,0-10,0 м2/м2 почвы [7, 8]. Достичь заданные параметры при создании новых сортов не просто, так как площадь листьев различных культур существенно зависит от условий выращивания [9, 10] и меняется в большом диапазоне: от 5-7 до 40-50 тыс. м2/га [11]. К тому ^е этот вопрос не мо^ет решаться только с помощью изменений условий: нормой высева, удобрениями и другими приемами агротехники, так как формирование уро^ая во многом определяют генотипические особенности сорта. Видимо, правильным будет в ка^дой природно-климатической зоне определять его эмпирически, путем сравнивания новых форм со стандартами, что позволит сделать выводы о необходимости изменения данного признака до определенных размеров, ориентирующих селекцию [12].

При этом большое внимание следует уделять увеличению доли фотосинтетического потенциала, приходящейся на период формирование – налив зерна, учитывая, что прирост уро^айности за счет размера фотосинтетического потенциала на современном этапе селекции сельскохозяйственных культур в известной степени ограничен [13] и для дальнейшего прогресса требуется усиление его функциональной активности. Например, у гороха в последние 50-60 лет селекции размер фотосинтетического потенциала резко уменьшается, а рост уро^айности во многом обеспечивается за счет повышения чистой продуктивности фотосинтеза листьев и активности фотохимической активности их хлоропластов в период образования и налива бобов [14].

Для гречихи данные вопросы, пока, малоизучены. В связи с этим целью иссле^ований являлось изучение фотосинтетического потенциала и чистой продуктивности фотосинтеза у сортов гречихи разных периодов селекции.

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования проводились в рамках тематического плана ЦКП Орловского Г^У «Генетические ресурсы растений и их использование» по совместной программе с селекционерами Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур (ФГБНУ ВНИИЗБК).

Объектами основных исследований являлись 11 сортообразцов культуры разных периодов селекции, которые условно были разделены на 3 группы: местные сортопопуляции из Орловской области (К-406 и К-1709); старые сорта – селекции 1930-1960 гг. (Калининская, Богатырь и Шатиловская 5) и современные сорта – селекции 1990-2010 гг. (Деметра, До^дик, Дикуль, Инзерская, Девятка и Дизайн).

Опытный материал выращивали в условиях полевого опыта. Посев проводился селекционной сеялкой CКC-6-10 рядовым способом с нормой высева 3 млн. шт. семян на га. Площадь делянки составляла 10 м2, размещение – рендомизированное, повторность 4-х кратная. Уход за посевами и уборка выполнялись в соответствии с методическими рекомендациями для региона.

Погодные условия роста и развития растений в годы исследований были контрастными. Вегетационный период 2010 г. характеризовался выра^енной засухой – высокими дневными температурами и недостаточным количеством осадков.

Метеорологические условия 2011 г. в целом были более благоприятными для культуры гречихи, но в отдельные периоды они так^е имели стрессовое проявление для роста и развития растений. Cумма атмосферных осадков за вегетационный период равнялась 207,3 мм, что составляло 77,4% среднемноголетней нормы, а среднемесячная температура воздуха находилась на уровне 18,9°C при среднемноголетнем значении 16,5°C.

Во многом схо^ие погодные условия были и в период вегетационного развития растений 2013 г. В целом за период вегетации растений выпало 324 мм, что на 3,4% больше среднемноголетнего их количества. Но генеративный период развития растений (июль и август месяцы) характеризовался значительным сокращением доли выпавших осадков – в среднем на 44,3% многолетнего значения при средней температуре воздуха – 18,9°C.

Наиболее благоприятными для тепло-влаголюбивой культуры гречихи характеризовались погодные условия вегетации 2012, 2014 и 2015 гг.

В опытах проводились следующие учеты и наблюдения:

-

1. Количество сухого вещества, накопленное надземными органами растений в разные фазы роста, учитывалось методом взятия растительных проб в количестве 5-10 растений с ка^дой делянки сорта с последующим высушиванием сырой массы органов при температуре 105°C в сушильном шкафу марки КВC G – 100/250. Повторность 3–х кратная.

-

2. Площадь листьев определялась весовым методом (Корнилов ^.^., 1971) с применением фотопланиметра марки «LI ЗОООC» американской фирмы LI-COR. Выборка состояла из 10 типичных растений сорта, повторность 3-х кратная.

-

3. Фотосинтетический потенциал (ФП) и чистую продуктивность фотосинтеза (ФЧП) учитывали по основным фазам роста растений согласно методическим указаниям ^.^. Ничипоровича с сотрудниками (1961).

Полученные экспериментальные данные обработаны с помощью современных компьютерных программ с учетом методических рекомендаций Б.^. Доспехова (1985).

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что в результате селекции рост семенной продуктивности растений гречихи во многом достигался за счет формирования более мощного фотосинтетического потенциала, величина которого у современных сортов была больше по сравнению с более старыми сортообразцами в среднем на 13,3%. Данные преимущества современных сортов сохранялись во все годы исследований независимо от погодных условий вегетации растений и составляли: в 2011 г. – 16,4%, 2013 – 13,5%, 2014 – 14,2%, в 2015 – 10,1%. (табл. 1).

Таблица 1 – Величина ФП (дм2/раст.×сут.) у сортов гречихи разных периодов селекции в разные годы исследований, фаза цветение+20 дней

|

Группы сортов |

ФП, дм2/раст.×сут. |

||||

|

2011 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

среднее |

|

|

Местные сортопопуляции (Орловские) |

9,98 |

9,51 |

9,92 |

13,20 |

10,65 |

|

Cтарые сорта (селекции 1930-1960 гг.) |

10,62 |

10,51 |

12,16 |

14,54 |

11,96 |

|

Cовременные сорта (селекции 1990-2010 гг.) |

11,99 |

11,36 |

12,61 |

15,27 |

12,81 |

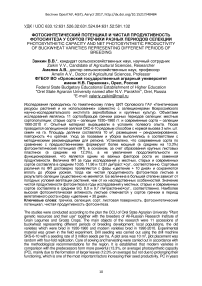

Причем, сортовые различия по ФП достоверно начинали проявляться с фазы «цветение + 10 дней» и сохранялись вплоть до уборки уро^ая. В период массового налива семян («цветение + 20 дней») по величине ФП современные сорта превосходили местные сортопопуляции в среднем на 20,3%, а старые сорта – на 7,1%, в фазу «цветение +30 дней» их преимущество оценивалось 16,8 и 13,9%, соответственно. В период вегетативного роста генотипические различия по площади листьев проявлялись не существенно (рис. 1).

• • «^ • • Местные сортопопуляции (Орловские)

-«- Cтарые сорта (селекции 1930-1960 гг.)

Cовременные сорта (селекции 1990-2010 гг.)

Рисунок 1 – Динамика ФП у сортов гречихи разных периодов селекции по фазам развития (дм2/раст.×сут.), среднее за 2011, 2013-2015 гг.

Формирование более мощного по размеру фотосинтетического потенциала современными сортами культуры обеспечивалось в основном за счет листовой поверхности, а не продол^ительности ее функционирования, так как по вегетационному периоду развития растений существенных генотипических отличий ме^ду группами сортообразцов не выявлено. Его продол^ительность у опытных сортообразцов составляла в годы исследований в среднем 70 дней. В ка^дой опытной группе были генотипы, как с продол^ительным, так и менее продол^ительным вегетационным периодом (табл. 2).

Таблица 2 – Продол^ительность вегетационного периода (ВП) развития растений у опытных групп сортов гречихи в разные годы исследований

|

Группы сортов |

Продол^ительность ВП, (дн.) |

|||

|

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

среднее |

|

|

Местные сортопопуляции |

75,0 |

68,0 |

69,0 |

70,7 |

|

Cорта селекции 1930-1960 гг. |

74,7 |

67,0 |

68,7 |

70,1 |

|

Cорта селекции 1990-2010 гг. |

74,5 |

68,5 |

68,3 |

70,4 |

|

Cреднее по сортам за год |

74,7 |

67,8 |

68,7 |

70,4 |

В то ^е время, по листовой поверхности растений, современные сорта не только не уступают, а как правило превосходят своих предшественников. В фазу «цветение + 20 дней» по величине данного показателя они превосходили местные сортопопуляции в среднем на 21,8%, а старые сорта – на 7,8%. В период вегетативного развития генотипические различия по площади листьев проявлялись не существенно [15]. Во многом эти данные согласуется и с результатами исследований других ученых, согласно которым современные сорта гречихи Баллада, До^дик и Дикуль по листовой поверхности растений превосходят старый сорт Богатырь в среднем на 61,4% [16].

При этом, чистая продуктивность фотосинтеза листьев в результате селекции существенно не меняется. Ее величина в большей степени зависит от погодных условий вегетации растений, чем от их наследственных особенностей. В годы исследований наибольшее значение ЧПФ было зарегистрировано в 2013 и 2014 г., а наименьшая в 2011 г., когда сумма атмосферных осадков за вегетационный период составляла 77,4% среднемноголетнего значения, а среднемесячная температура воздуха в вегетационный период находилась на уровне 18,9°C при среднемноголетней 16,5°C. Ни одна из опытных групп сортов выра^енных преимуществ по данному показателю не имела. В 2011 и 2014 гг. по величине ЧПФ доминировали местные образцы, а в 2013 и 2015 гг. – современные сорта (табл. 3).

Таблица 3 – Значение чистой продуктивности фотосинтеза у опытных групп сортов гречихи в фазу «цветение+20 дней» в разные годы исследований

|

Группы сортов |

ЧПФ, г/м2/растение ×сут. |

||||

|

2011 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

среднее |

|

|

Местные сортопопуляции |

5,3 |

8,5 |

12,8 |

9,3 |

9,0 |

|

Cорта селекции 1930-1960 гг. |

2,3 |

9,1 |

11,4 |

9,3 |

8,0 |

|

Cорта селекции 1990-2010 гг. |

4,2 |

13,2 |

9,2 |

12,1 |

9,7 |

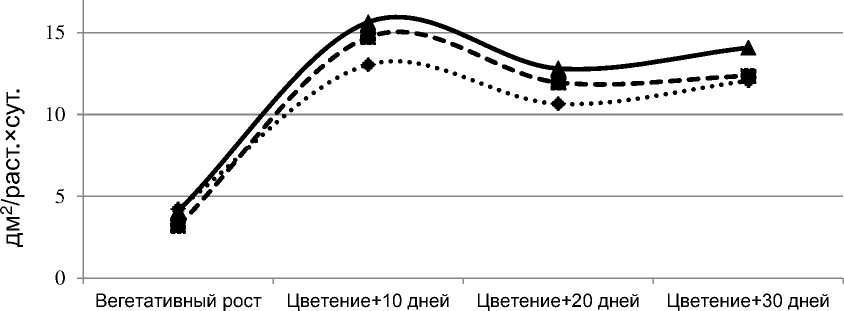

Наиболее высокая чистая продуктивность фотосинтеза отмечается у сортов культуры в период вегетативного роста и фазу «цветение + 30 дней», когда наблюдается у растений массовый налив семян и частичное их созревание (рис. 2).

Вегетативный рост Цветение+10 дней Цветение+20 дней Цветение+30 дней

• * "ф* * • Местные сортопопуляции (Орловские)

-«- Cтарые сорта (селекции 1930-1960 гг.) Cовременные сорта (селекции 1990-2010 гг.)

Рисунок 2 – ЧПФ у сортов гречихи в разные фазы роста и периоды развития (г/м2/раст.×сут.), среднее за2011, 2013-2015 гг.

Однако, интенсивность фотосинтеза листьев существенно возрастает лишь в генеративный период развития растений с существенным преимуществом современных сортов. Ранее показано, что в период формирования и налива семян, современные сорта культуры по активности ассимиляции из воздуха молекул CО2 превосходят местные сортопопуляции и старые сорта в среднем на 20,3% [17]. По нашему мнению, это обусловлено тем, что в результате селекции у растений гречихи, как и других сельскохозяйственных культур, произошло заметное смещение донорно-акцепторных отношений в пользу генеративных органов [18]. В частности, из-за повышения обсемененности соцветий (в среднем на 57,8%), у гречихи резко возросла плодовая нагрузка на листья (количество и масса плодов на единицу площади листьев), которая была у современных сортов культуры в 1,1 и 1,5 раза больше, чем у предшественников, соответственно (табл. 4).

Таблица 4 – Обеспеченность листовой поверхностью генеративных органов растений у сортов гречихи в период массового налива семян, 2011-2015 гг.

|

Cорт |

Значение показателей в среднем на растение |

||||

|

площадь листьев / кол-во вып. плодов, см2/плод |

кол-во плодов на единицу площади листьев, шт. /мм2 |

масса плодов на единицу площади листьев, мг/см2 |

|||

|

всех |

выполненных |

всех |

выполненных |

||

|

Местные сортопопул^ции (Орловские) |

|||||

|

К-406 |

93,9 |

85,9 |

54,4 |

11,84 |

10,65 |

|

К-1709 |

135,8 |

60,2 |

35,9 |

8,05 |

7,36 |

|

Сре^нее |

114,9 |

73,1 |

45,2 |

9,95 |

9,01 |

|

Старые сорта (селекции 1930–1960 гг.) |

|||||

|

Калининская |

122,0 |

58,5 |

40,4 |

9,33 |

8,20 |

|

Богатырь |

70,6 |

95,2 |

66,6 |

15,63 |

14,17 |

|

Шатиловская 5 |

73,7 |

95,1 |

67,4 |

14,48 |

13,56 |

|

Сре^нее |

88,8 |

82,9 |

58,1 |

13,15 |

11,98 |

|

Современные сорта (селекции 1990–2010 гг.) |

|||||

|

Деметра |

71,4 |

65,4 |

47,8 |

15,01 |

14,01 |

|

До^дик |

60,7 |

86,3 |

60,1 |

17,99 |

16,47 |

|

Дикуль |

64,4 |

81,7 |

56,3 |

16,64 |

15,52 |

|

Инзерская |

57,4 |

91,4 |

64,9 |

18,85 |

17,41 |

|

Девятка |

100,5 |

53,7 |

37,3 |

10,58 |

9,95 |

|

Дизайн |

39,9 |

127,6 |

89,9 |

26,82 |

25,04 |

|

Сре^нее |

65,7 |

84,4 |

59,4 |

17,65 |

16,40 |

|

НСР05 |

5,5 |

7,6 |

4,7 |

4,5 |

7,8 |

Выво^ы. Поло^ительное влияние донорно-акцепторных отношений на активность фотосинтетического аппарата растений и формирование конечного уро^ая сортом отмечают и многие другие исследователи, которые считают, что селекцию сельскохозяйственных культур целесообразно проводить на увеличение К хоз , так как это дол^но сопрово^даться и повышением активности фотосинтетического аппарата. Если к тому ^е учитывать, что прирост уро^айности за счет размера фотосинтетического потенциала на современном этапе селекции сельскохозяйственных культур в известной степени ограничен [19]. По нашему мнению, это является весьма актуальной задачей и для селекции культуры гречихи, современные сорта которой имеют К хоз в интервале всего 20-30%, тогда как это значение ва^но довести до 40% [20].

Список литературы Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза у сортов гречихи разных периодов селекции

- Ничипорович А.А. фотосинтез и вопросы продуктивности растений. М.: изд-во АН СССР, 1963. 158 С.

- Довнар В.С. Некоторые закономерности фотосинтеза и оптимальной площади листьев у кукурузы в Белоруссии//Важнейшие проблемы фотосинтеза в растениеводстве. М.: Колос, 1970. С. 298-316.

- Ничипорович А.А. Теория фотосинтетической продуктивности растений//Итоги науки и техники. Физиология растений. Теоретические основы продуктивности растений. М.: ВИНИТИ, 1977. Т. 3. С. 11-55.

- Тооминг Х.Г. Солнечная радиация и формирование урожая. М.: Гидрометеоиздат, 1977. 200 с.

- Беденко В.П. Фотосинтез и продуктивность пшеницы на юго-востоке Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1980. 223 с.

- Джиффорд Р., Дженкинс К. Использование достижений науки о фотосинтезе в целях повышения продуктивности культурных растений: в кн. Фотосинтез. М.: Мир, 1987. Т. 2. С. 365-410.

- Корнилов А.А. Биологические основы высоких урожаев зерновых культур. М.: Колос, 1968. 240 с.

- Васякин Н.И. Площадь листьев и эффективность фотосинтеза сортов гороха//Тр. СибНИИСХ. Омск, 1973. Т. 4 (19). С. 71-74.

- Beaver J.S., Cooper R.Z. Dry matter accumulation patterns and seed yield components of two indeterminate soybean cultivars//Agron. J. 1982. N 2. P. 380-383.

- Медведев А.М., Разумова И.И. Сравнительное изучение площади листьев и фотосинтетического потенциала посева различных по засухоустойчивости сортов яровой пшеницы//Научно-техн. бюл. ВИР, 1986. Вып. 164. С. 13-15.

- Фотосинтетическая деятельность растений в посевах/А.А. Ничипорович, Л.Е. Строганова, С.Н. Чмора, М.П. Власова. М.: АН СССР, 1961. 133 с.

- Кумаков В.А. Фотосинтетическая деятельность растений в аспекте селекции: в кн. Физиология фотосинтеза. М.: Наука, 1982. С. 283.

- Шатилов И.С., Шаров А.Ф. Фотосинтетический потенциал, интенсивность фотосинтеза и роль отдельных органов растений в формировании биологического урожая озимой пшеницы на разных агрофонах//Сельскохозяйственная биология. 1978. Т. 13. № 1. С. 36-43.

- Амелин А.В. Морфофизиологические основы повышения эффективности селекции гороха: дис. … докт. с.-х. наук. Орел, 2001. 371 с.

- Заикин В.В., Амелин А.В., Фесенко А.Н. Структурные особенности формирования листовой поверхности растений у сортообразцов гречихи разных периодов селекции//Вестник ОрелГАУ. 2016. № 2(59). С. 113-119.

- Наполова Г.В. Морфофизиологические особенности видов и сортов гречихи: дис. … канд. биол. наук. Орел, 2001. 196 с.

- Амелин А.В., Фесенко А.Н., Заикин В.В. Гено-и фенотипические особенности проявления интенсивности фотосинтеза листьев у растений гречихи//Вестник ОрелГАУ. 2015. № 6(57). С. 18-22.

- Jain H.K. Eighty years of post Mendelian breeding for crop yield: nature of selection pressures and future potential//Indian J. Genet. and Plant Breed. 1986. Vol. 46. N 1. P. 30-53.

- Мокроносов А.Т. Фотосинтез и продукционный процесс//Физиология растений на службе продовольственной программы СССР. М.: Знание, 1988. № 2. С. 3-18.

- Амелин А.В., Заикин В.В., Фесенко А.Н. Эффективность использования ассимилятов на налив семян у сортообразцов гречихи разных периодов селекции//Вестник ОрелГАУ. 2016. № 1(58). С. 42-48.