Фотосинтез различных органов растений короткостебельных форм озимой ржи

Автор: Кобылянский В.Д., Бабужина Д.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Физиология и генетика вегетационного периода

Статья в выпуске: 1 т.38, 2003 года.

Бесплатный доступ

Изучали вклад отдельных органов в общий фотосинтез растения при изменении архитектоники современных доминантно-короткостебельных сортов озимой ржи. Определяли величину оттока 14С-ассимилятов из различных органов растений в зерновки.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132856

IDR: 142132856 | УДК: 633.14:581.132

Текст научной статьи Фотосинтез различных органов растений короткостебельных форм озимой ржи

Создание и введение в культуру морфотипов растений с укороченным стеблем обусловливает необходимость исследования фотосинтетической активности отдельных органов новых типов растений. При этом наиболее интересным объектом является озимая рожь, так как для этой формы традиционно характерна длинносте-бельность. Длинностебельные растения ржи в отличие от других хлебных злаков имеют «стеблевую» модель фотосинтеза, то есть доля участия стебля в общем фотосинтезе побега достигает 80 % (1). Как свидетельствуют результаты селекционных достижений, при переходе растений озимой ржи на короткостебельную основу потенциал урожайности зерна повышается на 17 %. В связи с этим возникает вопрос, каким образом изменились показатели фотосинтетической активности отдельных органов озимой ржи, обусловленные морфофизио-логическими преобразованиями, и за счет каких факторов формируется высокая урожайность зерна?

Выявление особенностей изменчивости интенсивности фотосинтеза различных органов и их вклада в общий фотосинтез новых морфотипов, безусловно, актуально и имеет важное значение для развития селекции, особенно при использовании интенсивных технологий. Оценка роли отдельных органов короткостебельных форм ржи в формировании продуктивности определяет задачи селекционера, направленные на отбор растений, архитектоника которых максимально благоприятствует эффективному фотосинтезу.

В связи с этим целью нашей работы было сравнительное исследование интенсивности фотосинтеза отдельных органов растений короткостебельных и исходных длинностебельных сортов озимой ржи на протяжении всего вегетационного периода.

Методика . Объектом исследования служили растения доминантно короткостебельных сортов-аналогов — Камалинская 4HL, Казанская HL, Россиянка, полученных посредством насыщающих скрещиваний длинностебельных форм с донором доминантной короткостебельности ЕМ-1, и исходных длинностебельных сортов — Камалинская 4, Казанская и Вятка 2 (2)*. Интенсивность фотосинтеза оценивали в пересчете на единицу массы и орган растений на различных фазах вегетации. Измерения проводили в полевых условиях в утренние часы в 4-кратной повторности при естественной освещенности 60-100 тыс. лк и температуре воздуха 20-28 оС.

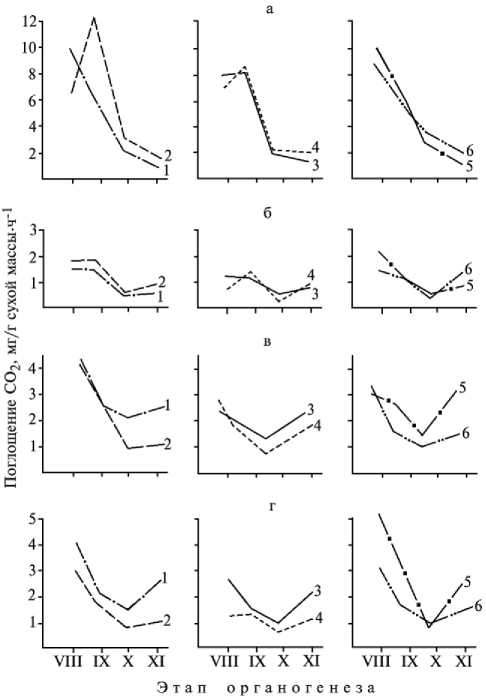

При определении интенсивности фотосинтеза использовали метод, основанный на поглощении 14СО2 растениями в замкнутой системе, характеризующейся тем, что при фиксации 14СО2 растения не теряли целостности, что позволяло одновременно определять величину фотосинтеза длинностебельным сортам, хотя в отдельные фазы налива зерна наблюдалось увеличение потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев и колоса (рис. 1). Интенсивность фотосинтеза растений в онтогенезе характеризовалась двумя максимумами: первый — в фазе колошения—цветения, второй (менее выраженный) — в фазе молочной спелости.

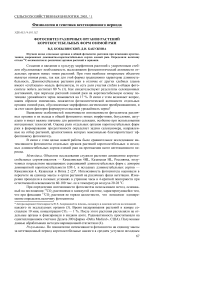

Рис. 1. Интенсивность фотосинтеза органов главного побега короткостебельных и длинностебельных растений озимой ржи в течение периода вегетации: А, Б, В и Г — соответственно побег, листья, стебель и колос; 1 и 2 — соответственно длинностебельные и короткостебельные формы; V, VIII, IX, X и XI (этапы органогенеза по Куперман) — соответственно фазы начала выхода в трубку, колошения, цветения, начала налива зерна и молочной спелости.

Переход растений озимой ржи на короткостебельную основу сопровождался неоднознач-ным изменением поглотительной способности СО2 одноименными органами в течение периода вегетации. Наиболее высокой потенциальной интенсивностью фотосинтеза характеризовались листья верхних ярусов, независимо от длины стебля (см. рис. 1). Однако по интенсивности фиксации СО2 листьями соответствующих ярусов короткостебельные формы отличались от исходных длинностебельных сортов. Так, если у короткостебельных форм интенсивность фотосинтеза на единицу массы флагового и второго верхнего листа была примерно одинаковой, то у исходных сортов флаговый лист превосходил по этому показателю вто-рой; интенсивность фотосинтеза листьев нижних ярусов была ниже. В то же время интенсивность фото- синтеза нижних листьев у короткостебельных форм была выше, чем у исходных сортов. Вероятно, это связано с функциональной активностью корневой системы, что согласуется с данными других авторов (5-7).

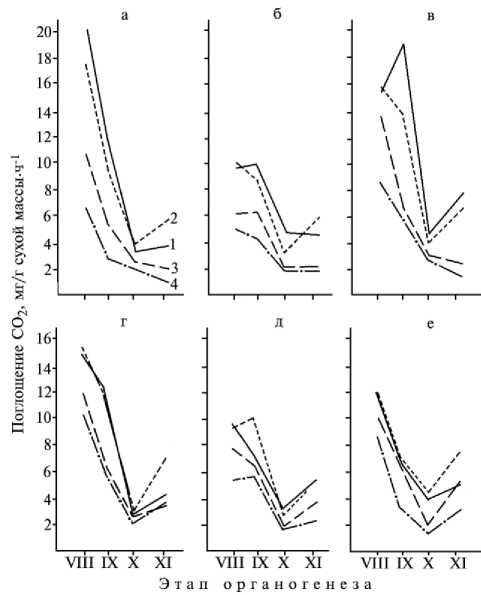

Принимая во внимание тот факт, что колос «регулирует» фотосинтетическую активность близлежащих органов — доноров ассимилятов (8), а также согласно результатам наших исследований, можно предположить, что у короткостебельных растений запросы колоса на ассимиляты поступают к большему числу листьев, а также к фотосинтезирующим элементам колоса, в то время как у длинностебельных форм — к стеблю и верхним листьям. Так, у короткостебельных растений в фазе молочной спелости по сравнению с фазой начала налива зерна наблюдалось повышение интенсивности фотосинтеза листьев не только верхнего, но и нижних ярусов (в среднем в 1,9 раза), а также чешуек цветков (в 2,2 раза), обусловленное запросом колоса (рис. 2). Фотосинтетическая активность листьев двух верхних ярусов и стебля (особенно двух верхних междоузлий) длинностебельных сортов возрастала почти в 2 раза (см. рис. 2 и 3). Поскольку листья в течение вегетации синтезируют в 4-5 раз больше ассимилятов, чем нелистовые органы, а в конце вегетационного периода продуктивность фотосинтеза этих органов в 2 раза выше, чем стебля, то, очевидно, что короткостебельные формы ржи имеют существенное преимущество при формировании урожайности зерна (9, 10).

Фотосинтетическая активность нелистовых органов была значительно ниже, чем листьев. У короткостебельных анало-гов в течение всего периода вегетации наблюдалась низкая интенсивность фотосинтеза на единицу массы стебля с листовыми

Рис. 2. Интенсивность фотосинтеза листьев разных ярусов короткостебельных и длинностебельных сортов озимой ржи в репродуктивный период развития: а, б, в, г, д и е — соответственно сорта Камалинская 4, Казанская, Вятка 2, Камалинская 4HL, Казанская HL и Россиянка; VIII, IX, X и XI (этапы органогенеза по к уперман ) — соответственно фазы колошения, цветения, начала налива зерна и молочной спелости; 1, 2, 3 и 4 — соответственно флаговый лист, второй, третий и четвертый верхние листья.

влагалищами, причем для двух верхних междоузлий выявлены наиболее высокие показатели (максимум в фазе колошения). Наибольшая интенсивность фотосинтеза стебля отмечена у длинностебельных сортов (см. рис. 1).

В фазе колошения интенсивность фотосинтеза на единицу массы колоса оказалась наибольшей. В среднем за вегетационный период у короткостебельных и длинностебельных сортов скорость ассимиляции СО2 фотосинтезирующими элементами колоса была практически одинаковой, хотя в отдельные фазы налива зерна первые имели преимущество. Важной особенностью при формировании урожая зерна у короткостебельных аналогов следует считать адекватное повышение поглощения СО2 ассимилирующими органами колоса (ости и чешуйки), связанное с запросом зерновок на ассимиляты в фазе молочной спелости.

Кроме того, короткостебельные аналоги характеризовались высокой интенсивностью фотосинтеза остей колоса, особенно в более поздние фазы налива зерна (см. рис. 3).

Следовательно, при переходе растений озимой ржи на короткосте-бельную основу интенсивность фотосинтеза на единицу массы органа (особенно стебля) снижалась. В период формирования зерна у короткостебельных аналогов в отличие от исходных длинностебельных сортов большей отзывчивостью на аттракцию колоса обладали листья и колос.

Существенным фактором при формировании продуктивности растений явля-

интенсивность фотосинтеза отдельных органов, которые различаются по площа-

ется

Рис. 3. Интенсивность фотосинтеза ассимилирующих органов колоса и отдельных частей стебля короткостебельных и длинностебельных сортов озимой ржи: а, б, в и г — соответственно ости, чешуйки колоса, верхнее и второе верхнее междоузлия; VIII, IX, X и XI (этапы органогенеза по Куперман) — соответственно фазы колошения, цветения, начала налива зерна и молочной спелости; 1, 3 и 5 — соответственно сорта Камалинская 4, Казанская и Вятка 2; 2, 4 и 6 — Камалинская 4HL, Казанская HL и Россиянка.

ди ассимилирующей поверхности и запасам хлорофилла. Так, интенсивность фотосинтеза листьев и колоса короткостебельных аналогов в репродуктивный период превосходила таковую исходных сортов соответственно на 20 и 47 % благодаря б о льшей площади и массе листовых пластинок и колоса (см. рис. 1). Высокая интенсивность фотосинтеза не только верхних, но и нижних ярусов листьев короткостебельных форм, особенно в период налива зерна, видимо, свидетельствует об увеличении потребности корней в ассимилятах.

Изменение вклада различных органов в общий фотосинтез растений в течение периода вегетации было отмечено у всех сортов ржи. До фазы колошения доля участия листьев была наибольшей и составляла 50 и 55 % соответственно у длинно- и короткостебельных растений. При этом вклад листьев у короткостебельных аналогов оставался высоким (40 %) в течение всего вегетационного периода, у длинностебельных — снижался уже по завершении фазы цветения, а в конце периода формирования зер- новки составлял в среднем около 1/3 от общего фотосинтеза побега. В фазе молочной спелости у длинностебельных растений вклад стебля в общий фотосинтез был значительно выше, чем у короткостебельных, — соответственно 67 и 42 %. Доля участия колоса у последних в течение всего периода вегетации была выше, чем у исходных сортов.

Оценка вклада различных органов длинностебельных и короткостебельных растений озимой ржи в общий фотосинтез (%)

|

Фаза развития растений |

Длинностебельные формы |

Короткостебельные формы |

||

|

1 + 2 + 3 = С |

1 + 2 + 4 = С |

1 + 2 + 3 = С |

1 + 2 + 3 + 4 = С |

|

|

Колошение |

26,0 |

43,2 |

29,0 |

46,0 |

|

Цветение |

26,6 |

46,9 |

30,8 |

51,7 |

Начало налива зерна 32,5 46,7 34,2 51,5

Молочная спелость 26,1 39,4 30,6 49,4

П р и м е ч а н и е. 1 — колос, 2 — верхнее междоузлие, 3 — флаговый лист, 4 — второй верхний лист, С — доля участия в суммарном фотосинтезе побега.

При оценке вклада отдельных органов в общий фотосинтез различных мор-фотипов растений показано, что короткостебельные формы характеризуются преимущественным вкладом верхней части побега в течение всего вегетационного периода (табл.). Так, в фазах начала налива зерна и молочной спелости доля участия колоса, верхнего междоузлия и двух верхних листьев в сумме составляла около 1/2 от общего фотосинтеза растений, что значительно больше, чем у длинностебельных сортов (см. рис. 3). Следует отметить, что у короткостебельных аналогов вклад нижних листьев в фотосинтез побега был значительно выше, чем у исходных высокостебельных растений, особенно в период налива зерна.

Итак, в результате морфофизиологических изменений растений озимой ржи в целом не выявлено повышения интенсивности фотосинтеза на единицу массы. Однако одним из важнейших факторов при формировании высокой урожайности зерна у короткостебельных морфотипов является ранжировка органов в онтогенезе по степени фиксации углекислоты. При этом у короткостебельных аналогов существенно увеличивалась фотосинтетическая активность листьев практически всех ярусов и колоса (особенно остей), в то время как у длинностебельных сортов высокой интенсивностью фотосинтеза характеризовались в основном листья верхних ярусов и стебель. Кроме того, уменьшение длины стебля способствовало перераспределению доли участия органов в фотосинтезе. У короткостебельных растений возрастала роль листьев почти всех ярусов, а также колоса в ходе всего периода вегетации. Основной вклад в общий фотосинтез длинностебельных растений вносил стебель с листовыми влагалищами в отличие от листьев, доля участия которых преобладала лишь в период вегетативного роста. Поэтому короткостебельные растения имели преимущество перед длинностебельными по продолжительности периода высокой интенсивности фотосинтеза у б о льшего числа листьев, что, видимо, позволяло реализовать максимальный потенциал колоса. Следовательно, «стеблевая» модель фотосинтеза длинностебельных форм ржи «трансформируется» в «листовую» при уменьшении длины стебля. Отсюда следует и другой вывод: модель фотосинтеза, как было показано ранее, не видоспецифична и может различаться у растений одного и того же вида.

Таким образом, оценка интенсивности фотосинтеза отдельных органов доминантно короткостебельных форм озимой ржи служит предпосылкой для повышения продуктивности растений. Возрастание доли участия двух верхних листьев, колоса и остей в формировании урожайности зерна свидетельствует о необходимости селекции растений на увеличение площади листовой поверхности флагового и второго верхнего листьев, размера колоса и длины остей. Увеличение вклада листьев всех ярусов в общий фотосинтез предполагает создание растений, у которых функциональная жизнедеятельность листьев сохраняется продолжительное время. Полученные нами данные согласуются с тем фактом, что эволюция культурных растений идет в б о льшей степени по пути развития экстенсивных факторов, чем интенсивных.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Н а л ь б о р ч и к Э. Роль различных органов фотосинтеза в формировании урожая хлебных злаков. В кн.: Вопросы селекции и генетики зерновых культур. М., 1983: 224-230.

-

2. К о б ы л я н с к и й В.Д. Рожь. Генетические основы селекции. М., 1982.

-

3. Б ы к о в О.Д., К о ш к и н В.А. Радиометрическое определение потенциальной интенсивности фо

тосинтеза (ПИФ). В сб.: Методы комплексного изучения фотосинтеза. Л., 1969: 17-31.

-

4. З а й ц е в Н.И. Методика биометрических расчетов. М., 1973.

-

5. Д а н и л ь ч у к П.В., Я ц е н к о Г.К. Физиологическая активность листьев и корней у некоторых сортов озимой пшеницы и ячменя. Науч.-техн. бюл. ВСГИ, 1972, 17: 34-39.

-

6. Ч и к о в В.И., Ч е м и к о с о в а С.Б., Б а к и р о в а Г.Г. Донорно-акцепторные отношения между производством и потреблением ассимилятов в продукционных процессах пшеницы. В кн.: Физиолого-генетические проблемы интенсификации селекционного процесса. Саратов, 1984.

-

7. М а л ь к о Е.П. Особенности фотосинтетической деятельности высокоурожайных короткостебельных сортов озимой пшеницы. Автореф. канд. дис. Казань, 1989.

-

8. К у р с а н о в А.Л. Транспорт ассимилятов в растении. М., 1976.

-

9. Н е к р а с о в а Г.Ф. Структурно-функциональная организация фотосинтезирующей системы и продукционный процесс у равных генотипов ячменя. В сб.: Фотосинтез и продукционный процесс. М., 1988: 31-39.

-

10. Ш а т и л о в И.С., С и л и н А.Д., П о л е в Н.А. и др. Значение фотосинтетической продуктивности и оттока пластических веществ из различных органов для формирования урожая озимой пшеницы. Изв. ТСХА, 1989, 2: 17-27.

Всероссийский НИИ растениеводства Поступила в редакцию 22

им. Н.И. Вавилова , 190000, С.-Петербург, ул. Б. Морская, 44 марта 2001 года

PHOTOSYNTHESIS OF DIFFERENT PLANT ORGANS IN SHORT-STEM FORMS OF WINTER RYE

V.D. Kobylyanskii, D.I. Babuzhina S u m m a r y

The intensity of photosynthesis in different organs of short-stem form of winter rye with dominant ge- netic control of this determinant was compared with the intensity of photosynthesis in original long-stem forms during the vegetative period. It was shown, that photosynthesis intensity in short-stem winter rye per unit of organ mass is decreased. However, in short-stem forms the range of organs in ontogenesis on degree of dioxide fixation is one of the most important factors for forming high corn productivity. The ear requirement needs for assimilates during the phase of milk ripeness in short-stem forms cause the adequate rise of photosynthesis intensity in upper and lower leaves, glumes and aristae; in long-stem forms the photosynthesis intensity is increased in two upper leaves and stem only. Consequently, the short-stem forms have a certain advantages at the forming of corn. Data obtained permit to increase the productivity of dominant short-stem forms of winter rye by the selective techniques.

Новые книги

К у д а ш к и н М.И., Л я б л и н А.И., Л я б л и н Н.И . Современные технологии производства зерна. Саранск: изд-во Мордовского ун-та, 2002, 76 с.

В книге представлены современные технологии возделывания зерновых культур. На основе обобщения данных литературы и опыта передовых хозяйств республики Мордовия и соседних регионов рассматриваются основные направления ресурсосбережения в земледелии. Даны рекомендации по совершенствованию структуры посевных площадей, борьбе с сорной растительностью и болезнями сельскохозяйственных культур, повышению урожайности и качества зерна.