Фрагмент терракотовой плиты с изображением парфянских воинов

Автор: Вязьмитина М.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

Данная статья была подготовлена в начале 50-х гг. XX в., но своевременно не была опубликована. Однако она не потеряла своей актуальности. В ней рассматриваются фрагменты условно одной плиты, найденной при раскопках северо-восточной части городища Новая Ниса в 1936, 1948, 1949 гг. Анализ изображений на разрозненных, не стыкующихся друг с другом фрагментах привел автора к выводу, что на рельефе был представлен парфянский боевой слон. Сопоставив имеющиеся фрагменты с изображением слона на знаменитых фаларах, хранящихся в Государственном Эрмитаже, М. И. Вязьмитина предложила полный вариант реконструкции нисийского рельефа. В статье также присутствует подробный обзор сведений о применении боевых слонов на Среднем и Ближнем Востоке.

Древняя история туркменистана, история и культура парфии, ниса, новая ниса, боевые слоны, элефантерия

Короткий адрес: https://sciup.org/143166123

IDR: 143166123

Текст научной статьи Фрагмент терракотовой плиты с изображением парфянских воинов

Фрагмент терракотовой плиты с рельефным изображением парфянских воинов был найден в 1949 г. во время раскопок парфянского некрополя Новой Нисы и СВ-части крепостной стены городища.

Фрагмент этот был обнаружен в засыпке пахсового основания крепостной башни III, на глубине 2,5 м от современной поверхности. Башня III, как и три другие соседние башни, возникла здесь в XII в. в эпоху Хорезмшахов, когда СВ-часть крепости подверглась ремонту. В это время линия стен ее значительно сузилась и прошла поверх руин находящегося здесь парфянского здания III–II вв. до н. э. с красными стенами и черными полуколоннами, увенчанными «протоио-нийскими» терракотовыми капителями ( Вязьмитина , 1949; Пугаченкова , 1949. Рис. 14; 1953. Рис. 3). Во время нивелировочных работ и подсыпки этой части

* Обстоятельства обнаружения этой рукописи изложены в статье В. Н. Пилипко «Предыстория находки на городище Новая Ниса фрагментов терракотовых плит с изображением слона», которая опубликована в данном сборнике. С. 195.

крепостной площади в основание башни и попали упомянутый фрагмент плиты вместе с обломками кирпичей, кусками красной и черной стенной облицовки, углями, золой и большим количеством фрагментов тонкостенных парфянских кубков и плоских тарелок, а также толстостенных сосудов, покрытых иногда светлым ангобом.

Любопытно отметить, что обломки парфянских сосудов лежали на самом дне, а сверху находились обломки лепной крашеной посуды типа Анау и толстый слой галечника, попавшие сюда в процессе наращивания основания башни в порядке, обратном хронологическому.

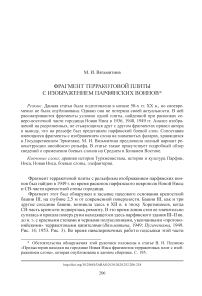

Найденный фрагмент (рис. 1) составляет левую угловую часть плоской прямоугольной плиты. Длина его равна 0,37 м, высота – 0,24 м и толщина – около 0,04 м. На оборотной стороне плиты – следы алебастрового раствора.

Рис. 1. Фрагмент терракотовой плиты из раскопок 1949 г.

На обломке сохранились две погрудные фигуры воинов (одна лишь частично) и левая угловая часть какого-то прямоугольного здания с круглым диском на нем. Изображение дано в низком рельефе, высотой 0,005 м.

Левый воин изображен в профиль влево. На голове у него шлем. Туловище до основания шеи прикрыто круглым щитом. Черты лица воина довольно грубые: низкий лоб с сильно выступающими надбровными дугами, большой крючковатый нос, нависающий над верхней губой, резкий, угловато очерченный подбородок.

Ввиду некоторой стертости рельефа, контуры шлема в настоящее время недостаточно четко различимы. Но все же с известной достоверностью можно восстановить его первоначальную форму. Шлем имеет почти полушаровую тулью с заостренным козырьком и небольшим назатыльником, слегка отогнутым в нижней части. Передняя и задняя части шлема сходятся под углом, образуя небольшой вырез, над которым в виде завершения нижней линии козырька прослеживается завиток волюты. Некоторая припухлость на щековой части лица левого воина, слегка нависающая над шеей, позволяет предположить, что шлем был снабжен нащечниками, обычно стягиваемыми ремнями под подбородком.

Щит, которым прикрыта фигура этого воина, имеет круглую форму, равномерную выпуклость и узкий ободок, чуть отогнутый наружу. Аналогичной формы круглый щит, но несколько большего размера, изображен на стене сооружения, над которым возвышаются фигуры воинов.

От фигуры второго воина, изображенного в фас, но, по-видимому, с повернутой вправо головой, сохранилась лишь правая нижняя часть туловища и согнутая в локте правая рука, поднятая кверху. Поза этого воина и жест правой руки говорят о том, что художник изобразил его в момент, когда он приготовился метнуть дротик в наступающего врага.

Благодаря находке Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) в нижней части пахсового основания той же башни III в 1948 г. другого обломка терракотовой плиты, которая, по всем данным, составляла одно целое с вышеописанным фрагментом, удается дополнить изображенную на нем сцену.

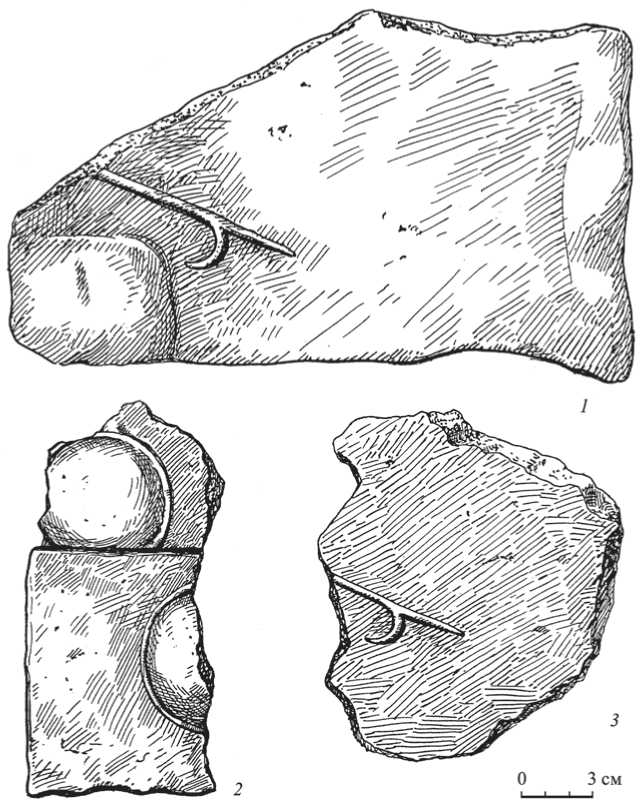

На обломке 1948 г. (длина обломка равна 0,24 м, высота – 0,12–0,07 м, толщина – 0,03 м) сохранилась часть головы слона и заостренный конец палки с боковым крюком, известной под названием «анк», которым погонщик слона – корнак – его подгоняет (рис. 2: 1 ). Как видно, обломок 1948 г. входил в композицию, где был изображен и слон.

Предположение о принадлежности этих двух обломков одной плите с общей композицией вполне подтверждается наличием еще двух аналогичных обломков, найденных в той же СВ-части парфянского некрополя Новой Нисы в 1936 г. Эти обломки удалось увидеть и зарисовать в фондах Ашхабадского краеведческого музея, где они находились до землетрясения 1948 г.

На одном из этих обломков (длина обломка равна 0,165 м, высота – 0,07 м, толщина – 0,04 м) в таком же низком рельефе изображена левая угловая часть прямоугольного сооружения с частью круглого щита на стене. От левого воина на ней сохранился лишь один круглый щит с узким ободком. Правый же воин совершенно отсутствует (рис. 2: 2 ).

На втором обломке (длина – 0,13 м, высота – 0,12 м, толщина – 0,03 м сохранилась лишь часть анка с длинным заостренным концом и боковым крюком (рис. 2: 3 )2.

Размеры описанных обломков и изображенных на них прямоугольного сооружения, щитов и анков полностью совпадают с таковыми же из находок 1948 и 1949 гг.

Рис. 2. Фрагменты из раскопок 1948 г. ( 1 ) и 1936 г. ( 2, 3 )

Последнее обстоятельство показывает к тому же, что описанная композиция принадлежит не единичному экземпляру, а повторялась по одному шаблону. О местном нисийском производстве этих плит свидетельствует полная аналогия их материала и техника изготовления с большой группой других архитектурных терракотовых орнаментированных плит, найденных на Старой и Новой Нисе.

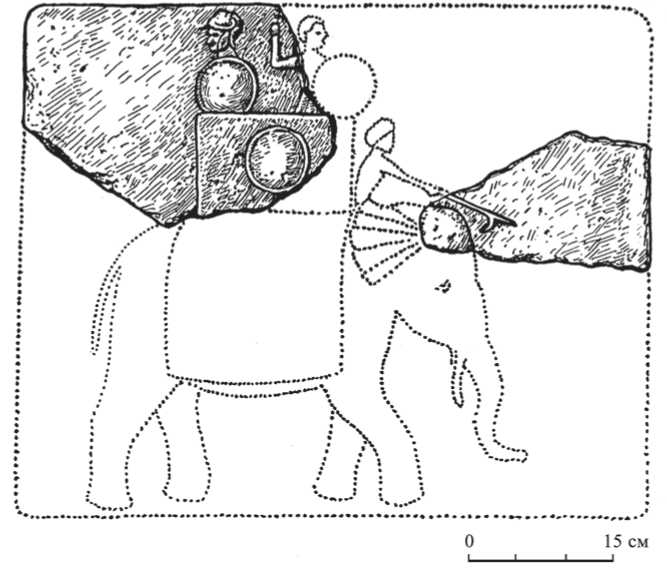

Восстановить полную композицию фрагментированной нисийской плиты позволяет сравнение изображения на описанных выше обломках 1949, 1948 и 1936 гг. с композицией, изображенной на так называемых бактрийских серебряных фаларах из собрания Эрмитажа ( Тревер , 1940. Табл. 1; 2; 51).

Рис. 3. Серебряный фалар из коллекции Эрмитажа

На этих парных фаларах, с зеркальными изображениями на них, представлен боевой слон с подрезанными веером ушами (как это обычно делалось с боевыми слонами для предохранения их от излишних ранений в наиболее уязвимые места). Слон покрыт тяжелой попоной, украшенной изображением извивающегося дракона. На спине у слона – настоящее архитектурное сооружение с выступающими башнями, крепостными зубцами и бойницами в форме стрел, столь характерными для парфянской крепостной архитектуры.

Над башней возвышаются головы двух вооруженных копьями воинов. На голове одного из них типичный бактрийский шлем, с широкими опущенными полями; другой воин – с непокрытой головой. Корнак, сидящий на шее слона, держит в вытянутой правой руке анк (рис. 3).

Положение занесенного над головой слона крючковатого анка в точности повторено на нисийском фрагменте 1949 г. и дублируется обломком 1936 г. Таким образом, есть все основания предполагать, что и на нисийской плите был изображен боевой слон. Слон этот был изображен идущим вправо. Прямоугольное сооружение, над которым возвышаются воины, следовательно, не что иное, как боевая башенка, укрепленная на спине слона. На нисийской плите она отличается лишь более упрощенной конструкцией и наличием круглого диска-щита в центральной части стены.

В башенке мы также видим двух воинов, левый из них в шлеме. Прикрываясь круглым щитом, он смотрит назад, как бы контролируя тыл. Передний воин поднял кверху правую руку, готовясь каждый миг отразить нападение врага. На шее слона, перед башенкой находится корнак с вытянутой вперед правой рукой, держащей анк. Таким образом, одновременно с восстановлением композиции можно реконструировать (рис. 4) и форму плиты, и ее размеры. Анализ пропорций изображений дает основание предполагать, что плита имела удлиненно-прямоугольную форму: длина – 0,7 м, высота – 0,56 м.

Форма шлема на голове левого воина, в котором наблюдаются такие характерные признаки, как заостренный козырек, несколько отогнутый наружу назатыльник и боковые волюты, свидетельствует о его эллинистическом происхождении.

Образцы подобных шлемов известны как по оригинальным памятникам, находимым на широкой территории в погребениях эллинистического времени, так и по произведениям искусства: античной живописи, скульптурам Пергама ( Рабинович , 1941. С. 156. Рис. 26), и по мелкой пластике, геммам и монетам, где запечатлены военные подвиги знаменитых героев древности.

Как на наиболее близкие аналоги к шлему на нисийской плите укажем хотя бы на бронзовый шлем из с. Каменки на Днепре, хранившийся в Херсонесском музее (Там же. Табл. XXII: 2 ), или шлем из Краснодарского музея ( Рабинович , 1941; Там же. Табл. XXI: 2 ; Schröder , 1912. С. 317).

Что касается формы круглого щита, то он известен в литературе под названием македонского, хотя происхождение этой формы не связано с Македонией и уходит своими корнями в гораздо более древние времена. Форма эта широко известна по памятникам искусства Ближнего Востока и Малой Азии, откуда она, по-видимому, и была заимствована Грецией.

Форма круглого щита была широко распространена в македонском войске в эллинистическое время, что нашло свое отражение и в упомянутых памятниках искусства.

Описанные формы шлема и щита свидетельствуют, что в парфянском войске было также принято македонское вооружение. Изображения на монетах первого Аршакида и находки в сокровищницах Старой Нисы, однако, говорят нам и о такой форме национального вооружения, как мягкий башлыкообразный шлем с длинными, спускающимися на плечи и спину концами ( Pope , 1938. Pl. 140: A, B, C, D ), и кожаный овальный щит на каркасе из железных обручей с орнаментальной металлической обивкой ( Массон , 1955. С. 46).

Следует отметить, что круглая форма щита встречается и позже на инвести-турных монетах Боспора ( Зограф , 1951. Табл. XLVIII: 9, 15 ) и Ольвии (Там же. Табл. XXXIV: 3 ), где она датируется либо I в. до н. э., либо I–III вв. н. э.

Угрожающий жест правой руки переднего воина нисийской плиты имеет своим прообразом многочисленные изображения защитников осаждаемой крепости на памятниках Ближнего Востока, где он стал каноническим. В изображениях осады ассирийского города ( Perrot, Chipiez , 1884. Рис. 547) или кре-

Рис. 4. Реконструкция рельефа пости на финикийском серебряном блюде (Там же. Рис. 547), или иудейского города Лахиша на рельефе Санхериба в Куюнджике (Изображение осады Сан-херибом города Лахиша: Reallexikon…, 1925, Bd. III. Taf. 93) можно видеть, как эти защитники в высоко поднятой руке сжимают дротики, готовясь метнуть их во врага, или сбрасывают на головы карабкающихся на стены врагов тяжелые камни, или выбивают из рук их круглые плетеные щиты, под которыми они пытаются укрыться.

На тех же памятниках в изображениях крепостей мы видим круглые диски-щиты, служившие излюбленным мотивом в оформлении фриза крепостных башен, как, например, на вышеупомянутом финикийском серебряном блюде, на рельефе из Куюнджика или на деревянной надстройке ассирийского дворца.

Круглые диски-щиты на изображении урартийского дворца в Мусасире (на рельефе Саргона II в Хорсабаде) являлись, возможно, военной добычей и были развешены на стенах дворца в качестве трофеев, служа в то же время для устрашения врагов. Со временем настоящие щиты заменялись их символическим изображением, превращающимся постепенно в элемент архитектурного декора.

Мотив круглого диска-щита был распространен и в архитектуре эллинистического времени, о чем свидетельствуют изображения крепостных башенок, как, например, на статуэтке из некрополя Мирины (Pottier, Reinach, 1886. Vol. IX. Pl. IX), где на спине слона помещена зубчатая башенка с двумя совершенно идентичными нисийскими щитами, или на терракотовой статуэтке из Помпей (Winter, 1903. C. 385. Рис. 4), которая также изображает слона с зубчатой башенкой, но уже с одним круглым щитом.

Вполне вероятно, что на стенах этих крепостных башенок вешались настоящие металлические щиты, которые должны были предохранять сидящих в ней от вонзающихся в стены стрел. На это как бы намекает и раскраска Ми-ринской статуэтки, на которой башенки и попона слона выкрашены в красный цвет, а щиты – в голубой цвет, соответствующий изображению металла ( Pottier, Reinach , 1886. С. 485–493).

В изображениях боевых слонов, которые дошли до нас от эллинистического времени: на упомянутых уже парных бактрийских фаларах из собрания Эрмитажа, найденных где-то у берегов Волги или в Сибири; на упомянутых также терракотовых статуэтках из Мирины и Помпей; на мозаиках из Пренесте ( Weiser , 1885. Taf. 3, 15); на греческой оловянной тессере из Афинского собрания ( Engel , 1884. Pl. 1, 21 ); на резном камне из Cabinet de France ( Daremberg, Saglio , 1892. Vol. III. Рис. 2624), – с достаточной достоверностью отразились те новые формы ведения войны, которые после смерти Александра Македонского, по выражению одного из исследователей ( Armandi , 1843 . Цит. по: Daremberg, Saglio , 1892. Vol. III. С. 537), составили «военную эру слонов», длившуюся около трехсот лет.

Боевые слоны с древних времен были известны в Индии. Впервые, в 331 г., н. э. в битве при Арбелах между Дарием и Александром Македонским слоны стали известны и к западу от Инда. В распоряжении Александра было много слонов, полученных им в качестве военной добычи и как дань от покоренных индийских царьков. Однако слоны не имели большого употребления в его войсках (Ibid.).

Особое применение получили боевые слоны при преемниках Александра – Селевкидах, которые добывали их из Индии. Они всячески стремились удержать для этого в своих руках контроль над транзитным путем в эту страну и устранить со своей дороги Парфию, соперничество с которой грозило им серьезной опасностью.

В эпоху Селевкидов не происходило почти ни одной войны, где бы не участвовали слоны – эти «танки античности», наводящие ужас своим грозным видом и оглушительным ревом. Возбуждаемые частыми уколами острых крюков-анков и опьяняющим действием специального напитка, которым их поили перед боем, они производили, по свидетельствам Плиния (Plin. Hist. natur. VIII, 9. Цит. по: Pottier, Reinach , 1886) и Диодора (Diod. II. 16, 17, 18) , страшное опустошение в рядах врагов: одних они выхватывали своим длинным хоботом и забрасывали на далекое расстояние, других подбрасывали себе под ноги, чтобы потом распороть клыками.

На статуэтке из Мирины в ногах у слона галльский воин, который подвергся подобной печальной участи. Слон обхватил его за шею своим хоботом и готовится его растерзать. Тот же момент изображен и на резном камне из Cabinet de France, где хобот слона обвился вокруг ног захваченного воина ( Pottier, Reinach , 1886. С. 485–493).

Во время похода боевые слоны помещались обычно в арьергарде войска. Их выпускали вперед, только когда враг был совсем близко.

Крепостные башенки, которые представляли собой нечто вроде высоких деревянных клеток, до 1 м высотой, обтянутых кожей и обвешанных по бокам металлическими щитами, прикреплялись к слону кожаными ремнями. О количестве помещавшихся в них воинов существуют у писателей древности разноречивые свидетельства. Обычно указывают, что их число равнялось от 10 до 15 человек. Некоторые увеличивают эту цифру даже до 32, что маловероятно.

Обязанностью сидящих в башенках воинов было охранять подступы к боевому слону, засыпая наступающих градом стрел и дротиками.

Иногда слоны, подобно коням парфянских катафрактариев, заковывались в металлическую броню. <…> Так, например, на фрагменте бронзовой фигурки слона из коллекции Грео тело слона покрыто чешуйчатыми пластинками ( Daremberg, Saglio , 1892. Vol. III. Рис. 2625).

В деле применения нового рода войск старались не отстать от Селевкидов и Птолемеи. Они уделяли большое внимание изысканию местных источников добывания живых слонов на африканской территории и дальнейшему их воспитанию для военных целей. Для слонов устраивались в Африке специальные парки ( Rostovtzeff , 1926. Vol. V, 1. С. 292), воздвигались огромные помещения, где содержались до 300 слонов, их обучали различным боевым приемам и т. д.

В войсках Селевкидов, Птолемеев и других соперничающих правителей принимало участие от 30 до 400 слонов. Так, например, в битве между Антигоном и Евменом при Габиене (316 г. до н. э.) на стороне первого было 65, а на стороне второго – 114 слонов. В битве при Рафии (217 г. до н. э.) на стороне Пто-ломея насчитывалось 73, а на стороне Антигона 102 слона. В знаменитой битве при Ипсе (301 г. до н. э.) союзники выставили против Антигона уже 400 слонов и одержали над ним победу ( Дельбрюк , 1936. С. 198).

В сражении 275 г. до н. э. между Антиохом и галлами битву решили 16 слонов. Полчища галлов, которые в III в. до н. э. наводили ужас своими частыми набегами на всю Малую Азию, при виде этих никогда невиданных ими двигающихся чудовищных крепостей обратились в паническое бегство и потерпели полное поражение.

Антиох I получил в честь этой победы новый титул Сотер, что означает «спаситель». Он приказал изваять в качестве военного трофея только фигуру слона. Этот памятник послужил источником для многочисленных воспроизведений. Как свидетельствуют Павсаний и Плиний, многие художники стремились увековечить в своих произведениях победы Аттала и Евмена II над галлами. <…> Стефан Византийский упоминает также Питея, изваявшего знаменитую статую слона в Пергаме ( Pottier, Reinach , 1886. С. 485–493).

От всех этих памятников до нашего времени дошли лишь единичные образцы, частично сохранившиеся в мелких поделках: статуэтках, монетах, геммах.

Изображений боевых слонов с крепостными башенками известно только два: на упомянутых уже бактрийских фаларах и на резном камне. На оловянной греческой тессере из афинского собрания, принадлежащей Антиохидам, в крепостной башенке вместо воинов изображена пальмовая ветвь ( Engel , 1884. С. 493).

Тем больший интерес представляют для нас обломки плиты с рельефными изображениями боевого слона и воинов, обнаруженные в исконных землях Парфии, в стенах парфянского некрополя Новой Нисы, которые, на основании приведенных выше аналогий, можно датировать III–II вв. до н. э.

Находка описанных обломков в руинах парфянского здания III–II вв. до н. э. (с красной облицовкой стен и полуколоннами) позволяет связать их с этим зданием.

Описанные плиты могли составлять часть декоративного фриза здания или же оформлять его вход. Можно предположить, что военный сюжет, изображенный на этих плитах, имел определенное мемориальное значение, знаменуя собой победы одного из аршакидских царей.

Обломки нисийских плит, несмотря на свою фрагментарность, являются ценным памятником не только парфянского изобразительного искусства. Они представляют в то же время большой интерес и как исторический документ.

Изображение на парфянских памятниках III–II вв. до н. э. боевых слонов с воинами является ярким доказательством того, что в военной практике парфян в указанное время был в употреблении этот род войск. Очень показательны в этом отношении монеты первых Аршакидов: Тридата I, Митридата I, Фраата и Артабана II, где в качестве эмблемы изображен идущий слон ( Wroth , 1903. Pl. 1, 2; pl. IV: 10, 11 ; IV: 9 ; IX: 12 ), что указывает на определенное значение этого животного в данное время. На монетах поздних Аршакидов слон уже не изображается. Очевидно, парфяне довольно скоро подметили все невыгодные стороны этого метода ведения войны и отказались от включения боевых слонов в состав своего войска. Этим можно объяснить утвердившееся в литературе мнение, что парфяне не применяли в своем войске боевых слонов, несмотря на свою близость к Индии, и пренебрегали ими. Находка нисийской плиты вносит известный корректив в это положение.

Изображения на нисийской плите дают нам также некоторые указания и на применение в парфянской войне в ранний период македонского вооружения. На ней нашел свое отражение и своеобразный прием архитектурного оформления в виде круглых дисков-щитов – прием, по-видимому имевший место в то время в парфянской архитектуре. Пережитки его отмечаются в среднеазиатской архитектуре и в более позднее время, в III–VII вв. н. э. ( Пугаченкова , 1952. С. 221) Возможно, этот прием получил свое начало от реальных щитов, которые вешались на стены крепостных башенок.

* * *

Комментарии от издателя (В. Н. Пилипко)

Рукопись представляет собой машинописный текст на 18 страницах (три последние страницы – это примечания, в которых названия работ на иностранных языках вписаны автором от руки).

Статья была прислана автором в Ташкент уже для публикации, но она производит впечатление первого рабочего экземпляра. Текст явно нуждается в литературной и технической правке, но в посмертной публикации это делать не- корректно. Видимо, перед отправкой автор внес в нее некоторые изменения, несколько предложений в тексте вычеркнуты. Кем – судить трудно (автором? редактором?). Другие, судя по почерку, изменены автором. Авторские исправления в данной публикации включены в текст без каких-либо комментариев, содержание вычеркнутых предложений по имеющейся копии текста не восстанавливается. В настоящем издании они отмечены отточием.

Некоторые явные опечатки, например написанные строчные буквы вместо прописной; пропуск одного нуля при указании размеров фрагмента – вместо 0,04 м напечатано 0,4 м, – не комментируются, но выделены жирным текстом.

Особо следует обратить внимание на грубую ошибку при указании размеров фрагмента 1 (1949.1). На стр. 2 в рукописи они определены как 0,37 ×24×0,04 м. Промеры по натуре дали иные показатели (ок. 31 ×21 см). Это заставляет с некоторой настороженностью относиться к другим метрическим данным М. И. Вязь-митиной. Например, для трех фрагментов – 1936.1, 1936.2, 1948.1 (в рукописи это фрагменты 2–4) – проставлена лишь одна масштабная линейка, но она явно относится только к фрагменту 1936.2. Масштабная линейка, прилагаемая к общей реконструкции рельефа, также не совсем точна.

Но эти досадные технические погрешности не могут затмить общего позитивного впечатления от блестяще проделанной аналитической работы, позволившей предложить для данных находок иную интерпретацию.

Сноски на литературные источники трансформированы в соответствии с правилами, принятыми в настоящем издании. Примечания 2–4, содержавшие сведения о размерах соответствующих фрагментов, включены в основной текст, как это сделано самим автором по отношению к фрагменту 1949 г.

Список литературы Фрагмент терракотовой плиты с изображением парфянских воинов

- Вязьмитина М.И., 1949. Археологическое изучение городища Новая Ниса в 1946 г., Труды ЮТАКЭ. Том 1, Ашхабад.

- Дельбрюк Г., 1936. История военного искусства, Т. 1, Античный мир, М.

- Зограф А. Н., 1951. Античные монеты, МИА, № 16, М.-Л., 1951.

- Массон М. Е., 1955. Народы и области южной части Туркменистана в составе парфянского царства, Труды ЮТАКЭ, т. V, Ашхабад.

- Пугаченкова Г. А., 1949. Архитектурные памятники Нисы, Труды ЮТАКЭ. Том 1, Ашхабад.

- Пугаченкова Г. А., 1952. Парфянские крепости Южного Туркменистана, ВДИ, № 2.

- Пугаченкова Г. А., 1955. Храм и некрополь в парфянской Нисе, ВДИ, 1955, № 3.

- Тревер К. В., 1940. Памятники греко-бактрийского искусства, М.-Л.

- Рабинович Б. В., 1941. Шлемы скифского периода. Труды Отдела истории первобытной культуры, т. 1, Л.

- Armandi P., 1892. Histoire militaire des elephants.

- Daremberg Ch. et Saglio Edm., 1892. Diction-naire des Antiquites grecques et romains, Paris.

- Ebert Max, 1925. Puallexikon der Vorgeschichte, Berlin.

- Engel A., 1884. Choix de tesse'res grecques en plomb tirees des collections atheniennes, -Bullet. de correspondance Hellenique

- Perrot G. et Chipiez Ch., 1884. Histoire de l'Art dans l'Antiquite, Vol. II, Paris.

- Pope A., 1938. a Survey of Persian Art, t. IV, London-New-York.

- Pottier E. et Reinach S., 1885. Fouilles dans la néde Myrina, Bulletin de Correspondance Hellenique.

- Rostovtzeff M., 1926. The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford.

- Schröder B., 1912. Fhracische Helme, Jahrbuch des Deutschen Archaeologischen Instituts, Band XXVII.

- Weiser L., 1885. Bilder-Atlas zur Weltgeschichte nach Kunstwerken alter und neuer Zeit, Stuttgart.

- Winter Fr., 1903. Die Typen der figürlichen Terrakotten. Berlin-Stuttgarten.

- Wroth W., Catalogue of the coins of Parthia.